Мелиративная эффективность закрытого дренажа зардабской зоны Прикуринской полосы Ширванской степи

Автор: Талыбова Джамиля Мамедага

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу работ по мелиорации, осушительному и рассоляющему действию закрытого трубчатого дренажа. Параметры: глубина - 3 м, расстояние между полосами - 200 м. Система построена по проекту «Улучшение мелиоративного состояния земель Зардабской зоны Прикуринской полосы Ширвани». Приведены данные о водоподаче, дренажного стока, дренажного модуля в период промывки, изменение уровня грунтовых вод (подъем-спад), рассоляющем действии процесса промывки на степень минерализации дренажных и грунтовых вод, а также гидрохимических параметров почвогрунтов.

Дренаж, коллектор, засоление, солонцеватость, минерализация грунтовых вод, модуль дренаж, расстояние между дренами, конструкция дренажа, коэффициент фильтрации, коэффициент конвективной диффузии, коэффициент водоподачи

Короткий адрес: https://sciup.org/14116053

IDR: 14116053 | УДК: 628.8, | DOI: 10.33619/2414-2948/53/21

Текст научной статьи Мелиративная эффективность закрытого дренажа зардабской зоны Прикуринской полосы Ширванской степи

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 628.8; 631.6

Промывка засоленных почв Ширванской степи в Азербайджане, является самой существенной среди всех мелиоративных мероприятий, т. к. 68,6% или 118509 га орошаемых земель Ширванской степи, в той или иной степени подвержены засолению. В орошаемых почвах Ширванской степи возделывается в основном хлопчатник, зерновые и кормовые (люцерна, кукуруза и др.) культуры. Данные культуры для нормального развития требуют благоприятные водно–солевые, питательные и воздушные режимы почв. Нарушение только солевого режима значительно снижает производительность почв [ 1-3 ] .

В. А. Ковда отмечает: «… продуктивность хлопчатника на слабо засоленных и засоленных почвах составляет всего лишь 35 ... 60% урожая, в почвах со степенью засоления до 0,5–0,7% — 40–50%, а с засоленностью более 0,7–1,0% снижается — 60%. В почвах, засоленных до 1,5 ... 3% обычно хлопчатник не произрастает. Засоленность почв помимо снижения продуктивности растений, также ухудшает качественные показатели сельскохозяйственных культур. У люцерны, возделываемой на засоленных почвах, значительно ухудшается качество зерна и риса. Обычно у возделываемого на засоленных почвах хлопчатника, волокно бывает коротким, уменьшается его плотность и стойкость» [4].

В 1960–1965 гг. в Ширванской степи закрытые дрены были проложены только в двух массивах: в Зардабской зоне Прикуринской полосы и в массиве I очереди орошения водами Верхне–Ширванского канала.

Общая площадь массива Зардабской зоны Прикуринской полосы с механическим орошением, расположенной в Южной части Ширванской степи, составляет 5 тыс га. Массив на плане прослеживающий по левому побережье р. Куры (до 50 км), простирается в виде полосы шириною в 6 км и длиною в 10 км, с гипсометрическими показателями высот 0–10 м. над уровнем моря.

Массив расположен в сухой субтропической зоне, характеризующийся с продолжительной сухим летом и короткой умеренной зимой, с малым количеством атмосферных осадков и высокой испаряемостью. Среднегодовая температура воздуха 14,0– 14,5 °C, среднемесячная температура января 1,2–1,3 °C, июля 26–27 °C. Абсолютный максимум температуры 42,3 °C, а абсолютный минимум — 16 °C.

Абсолютная среднегодовая влажность воздуха 12,1–13,0 г/м3, января выше 5,8–6,0 г/м3, а июля 18,8–20,0 г/м3. Относительная влажность воздуха 72–73%, июля 59–63%, декабря 82– 85%. Среднегодовая скорость ветра 1–5 м/сек. Годовое количество атмосферных осадков 253–341 мм, испарение с водной поверхности 850–1025 мм.

В геоморфологическом отношении в большей части массива распространены аллювиальные отложения р. Куры, мощность которых в рамках низменности достигает 15– 20 м. Уклон поверхности с севера–запада на юго–восток средний, составляет 0,0002–0,0003.

Для 0–5 м слоя почвогрунтов коэффициент фильтрации варьирует в пределах 0,2– 9,0 м/сутки, а 54,5% или 23700 га площади массива 1–5 м/сутки. Территория с коэффициентом фильтрации <0,2 м/сутки охватывает территорию в 6400 га (14,7%), 0,2–0,5 м/сутки — 3300 га (9,1%), 0,5–1,0 м/сутки — 3800 га (8,7%) 1–3 м/сутки —15900 га (36,5%), 3–5 м/сутки — 7800 га (18,0%) и 5–10 м/сутки — 1300 га (3,0%) [5].

Свойства почвенного покрова Прикуринской полосы Зардабской зоны Ширванской зоны характеризуются некоторыми естественными и хозяйственными факторами, как климатическими, геологическими, геоморфологическими, гидрологическими засоленностью, являющимися последствием орошения.

На режим грунтовых вод непосредственно оказывает влияние расположение водного горизонта, расположенной в близости р. Куры. Изменение уровня грунтовых вод в скважинах, расположенных в близости от устья р. Куры, пропорционально к срокам изменения водного горизонта реки. Максимальное поднятие зеркало грунтовых вод совпадает с пиками поводков в мае–июне на реке.

Наибольшая глубина залегания грунтовых вод приходится на лето и осень (август– ноябрь), что совпадает с меженью реки. По мере отдаления от реки в центральные части низменности, действие реки ослабляется.

Режим грунтов вод в орошаемых территориях Прикуринской полосы Зардабского района определяется орошением. Общими для всех орошаемых земель являются периоды подъема и снижения уровня грунтовых вод. Подъем грунтовых вод обычно приурочен к весеннему сезону, их опускание ко второй половине лета.

Графики режимов на орошаемых участках указывает, что подъем уровня грунтовых вод начинается в марте и достигает максимальных значений в мае, что связано с весенними поливами. Начиная с июня происходит понижение уровня грунтовых вод до минимума в октябре–ноябре. Зимою, в декабре в связи с проведением аратов, вновь начинается подъем уровня грунтовых вод.

С зимнего периода до весны наблюдается некоторая стабильность в уровнях грунтовых вод. На не дренированных территориях, в орошаемых почвах в годовом разрезе, происходит повторение графика режима грунтовых вод.

Грунтовые воды Прикуринской полосы Ширвани практически бессточны и залегают на глубине 1–3 м от земной поверхности с минимальным уровнем залегания 1–2 м.

Минерализация грунтовых вод массива изменяется в широком диапазоне, от 1 до 50– 100 г/л по плотному остатку. Наименьшая минерализация грунтовых вод наблюдается в приближенных территориях к р. Куры, а наибольшая минерализация более 20 г/л.

На почвенной карте Ширванской степи, составленной в 1952 г. A. С. Преображенским, почвы Прикуринской полосы Зардабской зоны Ширванской степи классифицируются следующем образом: сухостепные и светло каштановые почвы, светлые луговые почвы, темные луговые почвы, лугово–болотные и солончаки.

Характерной особенностью данных типов почв, являются их принадлежность к глинистому, суглинистому, супесчаному и песчаному гранулометрическому составу, наличию гумуса в верхнем поверхностном 1,5 м слое почв 1,5–2,0%, иногда до 8%, порозности 48,7– 51,9%, ППВ 33,0–38,3%, объемная масса 1,25–1,32 и даже 1,5 т/м3. Скорость водопроницаемости, составляя 0,01–0,02 мм/сек, способствует вымыванию солей в нижние горизонты.

Во всех типах почв на глубине 1–2 м содержание солей достигает 2% и даже 3%. В данных почвах доминируют ионы хлоридов и катионы натрия.

В соответствии типу засоления (хлоридно–сульфатный и сульфатно–хлоридных) и степени засоления были приняты следующие промывные нормы: при степени засоления 0,2– 0,5% (по плотному остатку) — в слабо засоленных землях, промывная норма 4000 м3/га, промывной участок 2990 га, 0,5–1,0% — средне засоленные земли, промывная норма 7000 м3/га, промытая площадь 11831 га, 1,0–2,0% — сильно засолены, промывная норма 13000 м3/га, промытая площадь 7423 га, 2,0–3,0% — очень сильно засоленные, промывная норма 18000 м3/га, промытая площадь 703 га.

Мелиорация засоленных земель изучаемого массива проводилась на основе комплексных мелиоративных мероприятий, с учетом инженерно–мелиоративных систем мероприятий проекта. Инженерно–мелиоративные системы мероприятий, изначально подразумевает собою основу проведения инженерно–мелиоративных мероприятий (агромелиоративные, эксплуатационные и хозяйственные), прокладку горизонтальных дренов. Горизонтальный дренаж представляется в виде коллекторно–дренажной сети с соответствующими гидротехническими сооружениями.

В условиях Прикуринской аллювиальной равнины Ширванской степи, в мелиорации засоленных земель, первостепенной задачей стоит устранение бессточности минерализованных грунтовых вод в коллекторно–дренажную систему и обеспечение промывки засоленных земель, а также отчуждение минерализованных дренажных вод из границ массива и дальнейшее создание благоприятных условий для сельскохозяйственного освоения и постепенное опреснение верхних горизонтов грунтовых вод.

Основная цель дренажа — это создание условий для устойчивого опреснения засоленных земель путем их промывки, сохранение водного режима, гарантирующий предотвращение вторичного засоления земель. Предотвращение вторичного засоления орошаемых почв при близком расположении грунтовых вод к земной поверхности, одной из важных условий является устранение условно–избыточных вод дренажом, превосходство грунтовых вод направленных сверху вниз, над минерализованными грунтовыми водами, направленные с низу в вверх. Для определения соответствующей интенсивности горизонтального дренажа в проекте, воспользовались формулами А. Н. Костякова и С. Ф. Аверьянова. Для обеспечения соответствующей скорости грунтовых вод в центральной части междренья, принято 60 суток (февраль–март) падения уровня грунтовых вод от земной поверхности.

Глубина залегания дренов 3,0–3,5 м и средняя глубина 3,25 м, а критический уровень залегания грунтовых вод 2 м (по В. Р. Волобуеву). Диаметр дренов с учетом гравийного водослива 0,40 м, коэффициент водоподачи почвогрунтов 0,08–0,12, с учетом литологического строения массива, глубина водонепроницаемого слоя в наблюдательных скважинах 20 м от земной поверхности, коэффициент фильтрации K=1,0, 3,0 и 4,0 м/сутки. В данном случае по А. Н. Костякову расчетное междренное расстояние соответственно составило B=220, 350 и 415 м; по С. Ф. Аверьянову B=236, 416 и 580 м. В массиве по проекту междренное расстояние составляет B=200 м и B=400 м.

Дренированный опытный участок расположен на территории с. Бычагчы Зардабского района. Опытный участок состоит из 3-х закрытых дренов, с междренным расстоянием B=200 м. Продолжительность каждого закрытого дрена составляя 725 м, имеет беспрепятственный выход к открытому водосбору. Площадь опытного участка составляет 28,8 га.

Конструкция закрытых дренов длиною 330 мм и внутренним диаметром в 200 мм, состоит из керамических труб, размещенных на постилающей на дне гравийно–щебневой подстилке в ряд и покрытой фильтрационным материалом. Глубина прокладки дренов 3 м, а уклон 0,002.

Для затопления междренного участка, водоподача на участок подавалась от распределителя с бетонированной облицовкой. Учет поступающей промывной воды проводился при помощи водослива типа Чипполетти — 75 см. Измерения поступающей воды из водослива проводилась с измерением водного горизонта (с точностью мм) через каждые 5–10 мин, а после стойкости, через каждые 30 мин.

Количество дренажного стока и его динамики во времени определяли при помощи водослива Чипполетти, с порогом 25–50 см и Томсона, установленных в выходе дренов в коллектор. Дренажный сток определялся один раз в течение суток.

Определения режима грунтовых вод опытного участка проводилась при помощи металлических труб размещенных до 5 м глубины в трех направлениях, посредством систем наблюдательных колодцев. Первый створ размещенный перпендикулярно дренам, а другие — по центру междреньев параллельно дренам.

Уровень грунтовых вод определялся через каждые 10 дней по наблюдательным колодцам.

Минерализация грунтовых вод определялся до и после промывки, во время проведения солевой съемки в водных образцах.

Для выявления количества и качества солей в дренированных слоях почвогрунтов, для проведения химических анализов пробы почвогрунтов брались до и после промывки. Пробы почвогрунтов в верхнем метровом слое брались через каждые 20 см, во втором метровом слое через каждые 25 см, а в нижних слоях — через 50 см.

С целью определения влажности и солевых запасов в почвенных слоях, в 2-х почвенных разрезах опытного участка была определена объемная масса почвогрунтов по отдельным слоям профиля почв. Таковым для слоя 0–1 м объемная масса составила 1,34 т/м3, 1–2 м — 1,37 т/м3, 2–3 м — 1,42 т/м3.

Во всех частях опытного участка глубина залегания опытного участка изменялась в пределах 2,5–3,5 м, исходная их минерализация по плотному остатку составила 25–50 г/л, а в некоторых местах даже 58,5 г/л.

Литологический состав и строение 0–5 м слоя почвогрунта дренированного опытного участка соответствует и характерна для аллювиальной зоны р. Куры. В отличие от других объектов, почво-грунты опытного участка в основном предстоят из глинистых грунтов мощности в 1,75 м. Максимальная мощность суглинков составляет 1,25 м. На территории опытного участка по сравнению с другими грунтами доминируют глины, для которых характерна пылеватость. Супеси встречаются реже и имея мелкую зернистость, достигают мощности 0,50 м. Почвогрунты опытного участка региона относятся к хлоридно-сульфатному типу и сильно засолены.

Для определения влияния дренирования и опреснения, на опытном участке в период 1.V-30.X-1973 г. была проведена промывка под рисом, площадью 24 га. Водоподача на участок между двумя дренами составила 435862 м3, целевая водоподача на опытный участок составил 18161 м3/га (Таблица 1).

Таблица 1.

ВОДОПОДАЧА И ДРЕНАЖНЫЙ СТОК

|

Водоподача, м3 |

Дренажный сток, м3 |

|||||

|

Сроки |

на весь участок (24 га) |

на 1 га |

D-14a |

D-14 |

D-83 |

Итого |

|

от 1 до 10/V |

15964 |

1382 |

2347 |

5155 |

2693 |

10195 |

|

от 11 до 20/V |

14238 |

992 |

3283 |

4723 |

4046 |

12052 |

|

от 21 до 31/V |

33175 |

665 |

3485 |

9456 |

4594 |

17535 |

|

от 1 до 10/VI |

23814 |

593 |

4176 |

7114 |

4723 |

16013 |

|

от 11 до 20/VI |

33425 |

1393 |

5155 |

8770 |

5011 |

18936 |

|

от 21 до 30/VI |

42497 |

1771 |

6336 |

11088 |

5587 |

23011 |

|

от 1 до 10/VII |

38196 |

1592 |

5875 |

10714 |

5443 |

22032 |

|

от 11до 20/VII |

39509 |

1646 |

5443 |

10901 |

5011 |

21355 |

|

от 21 до 31/VII |

39912 |

1663 |

6462 |

11991 |

5988 |

24441 |

|

от 1 до 10/VIII |

41043 |

1710 |

5875 |

11088 |

5299 |

22262 |

|

от 11до 20/VIII |

40104 |

1671 |

5587 |

10901 |

5011 |

21499 |

|

от 21 до 31/VIII |

37224 |

1551 |

5512 |

1785 |

5053 |

12350 |

|

от 1 до 10/IX |

36761 |

1531 |

4450 |

10354 |

4046 |

18850 |

|

от 11/IX до 20/IX |

— |

— |

2693 |

7445 |

2462 |

12600 |

|

от 21/IX до 30/IX |

— |

— |

1814 |

5155 |

1714 |

8683 |

|

от 1/X до 10/X |

— |

— |

1253 |

3283 |

1080 |

5616 |

|

от 11/X до 20/X |

— |

— |

907 |

2246 |

749 |

3202 |

|

от 21/X до 31/X |

— |

— |

586 |

1679 |

380 |

2645 |

|

Итого |

435862 |

18160 |

71239 |

133848 |

68890 |

270277 |

До промывки дренажный сток изменялся в пределах 0–0,3 л/сек. С применением орошения увеличился дренажный сток междреньев. В период промывки почв в расчеты дренажного модуля в дрене (D-14) 0,45-0,50 л/сек га.

-

1. В период V.1973–30.X.1973 г. дренажный сток в закрытых дренах D-14a, D-14 и D-83 составил 270277 м3, что составляет 62% водоподачи.

Расчетным дреном (D-14) сток примерно составил половину общего дренажного стока (133848 м3).

Дренажный сток зависит от напора грунтовых вод. При максимальных значениях напора (H=3 м) дренажный сток составил 20 л/сек на 1 км или 0,70 л/сек га.

До промывки уровень грунтовых вод во всех междреньях, располагалась на уровне 2,0– 3,0 м от земной поверхности. Амплитуда колебания которых не превышала 30–60 см.

Поступившая в междренное пространство промывная воды, способствовала поднятию уровня грунтовых вод. Максимальное поднятие грунтовых вод наблюдается в срединной части междреньев, где при интенсивной водоподачи уровень грунтовых вод поднимается до земной поверхности. После прекращения водоподачи уровень грунтовых вод также интенсивно начинает опускаться. Такое понижение продолжается до 2,0–2,5 м от земной поверхности, с интенсивностью 4–5 см/сутки.

Известно, что для нормального проведения весенних полевых работ, уровень грунтовых вод после промывки должно опуститься на соответствующий уровень, способствующий восстановлению плодородия почв, т. е. влажность в пахотном слое не должна препятствовать нормальной вспашки. По утверждению различных авторов данный уровень грунтовых вод изменяется в пределах 1,5 м. В начале вегетационного периода уровень грунтовых вод должен быть ниже критического (2 м).

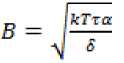

В Таблице представлены данные теоретического и фактического понижения уровня грунтовых вод в срединной части междреньев опытного участка. В период после промывки теоретические показатели уровня грунтовых вод, были определены методикой С. Ф. Аверьянова [ 5 ] . Для чего сочли целесообразной воспользоваться показателями коэффициента фильтрации почвогрунтов k = 1,14 м/сутки, коэффициент водоподачи δ = 0,10, диаметр дренов d = 0,4 м, междренное расстояние B = 200 м, глубина водоупорного слоя T = 20 м, глубина залегания дренов — 3 м.

Для не утвержденного состояния уровня грунтовых вод С. Ф. Аверьяновым предлагается следующая формула, при помощи которого можно определить период их стабилизации τ, при этом определяется коэффициент взвешенности α,

из отношения d/T = 0,4/20 = 0,02 , и графика α = f(L/T) .

В представленных сроках t , t̅ относительное время определяется зависимостью τ = t / t̅ и далее 1-φ 1 =ft̅ зависимости графика (1-φ 1 ) и после определяется φ 1 . Выяснив величину коэффициента φ 1 можно определить падение грунтовых вод и на основе относительного увеличения дренажного стока грунтовых вод междреньев (H 0 ) h=H 0 ×φ 1 .

Как следует из Таблицы 2 расчетные данные уровня грунтовых вод очень близки к фактическим показателям их падения (0–12%), на основе чего имея данные параметров дренажа, коэффициента фильтрации, водоподачи и глубины водоупорного слоя почвогрунтов, по зависимости С. Ф. Аверьянова с точностью можно прогнозировать падение грунтовых вод под действием дренажа [ 2 ] .

Выше указанные данные падения грунтовых вод в течении 30 суток после периодов промывки до 1,5–2,0 м и скорости их падения междренных грунтовых вод (4,2–5,0 см/сутки), отвечают требованиям регулирования режима грунтовых вод для горизонтальных дренов.

Таблица 2.

КОЛИЧЕСТВО РАСЧЕТНОГО И ФАКТИЧЕСКОГО ПАДЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОДОПОДАЧИ

|

s и о Й s s |

О S 50 « S 3: ® ^ S

|

g 8 S 2 ^ S =o S о Й о g CD -0 s ж cd |

s s s s и |

CD CD s s s 5 О |

S' |

s S' s |

CD И s s и |

Глубина грунтовых вод от земной поверхности |

Отклонение от расчетного |

|||

|

расчет |

факт. |

м |

% |

|||||||||

|

Опытный участок B=200 |

м, с. Бычагчы Междренье Д14a–Д14 |

|||||||||||

|

6 |

1,16 |

1,84 |

30 |

82 |

0,36 |

0,55 |

0,65 |

12 |

2,36 |

2,44 |

0,08 |

3,4 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

7 |

0,88 |

2,12 |

30 |

82 |

0,36 |

0,55 |

0,65 |

1,38 |

2,26 |

2,28 |

0,02 |

1,0 |

|

8 |

0,48 |

2,52 |

30 |

82 |

0,36 |

0,55 |

0,65 |

1,64 |

2,12 |

2,00 |

0,12 |

5,7 |

|

В среднем |

2,24 |

2,24 |

0,00 |

0,0 |

||||||||

|

Междренье Д14–Д83 |

||||||||||||

|

20 |

0,69 |

2,31 |

30 |

32 |

0,36 |

0,55 |

0,65 |

1,5 |

2,19 |

2,14 |

0,05 |

2,3 |

|

21 |

1,40 |

1,60 |

30 |

32 |

0,36 |

0,55 |

0,65 |

1,04 |

2,44 |

2,52 |

0,08 |

3,4 |

|

22 |

1,56 |

1,44 |

30 |

32 |

0,36 |

0,55 |

0,65 |

0,94 |

2,50 |

2,60 |

0,10 |

4,0 |

|

В среднем |

2,38 |

2,42 |

0,04 |

1,7 |

||||||||

Для определения количества прихода воды на опытный участок и выведенных за их пределы, в период наблюдений был определен водный баланс опытного участка. Для проведения расчетом мы воспользовались формулой С. Ф. Аверьянова, где были учтены особенности почвогрунтов объекта исследования.

Можно констатировать, что приходная часть водного баланса (18354 м3/га) равна расходной части расхода (18170 м3/га) (Таблица 3). Из общего объема водоподачи на промывку 65% приходиться на долю дренажного стока, 25,1% на испарение, 9,0% запасы почвенной влаги, 0,8 % прихода грунтовых вод.

ВОДНЫЙ БАЛАНС ОПЫТНОГО УЧАСТКА

Таблица 3.

|

Приходная часть, м3/га |

Расходная часть, м |

3/га |

|||

|

водоподача |

атмосферные осадки |

итого |

дренажный суммарное увеличение сток испарение запасов почвенной влаги после промывки |

увеличение запасов грунтовых вод после промывки |

итого |

|

Опытный участок в с. Бычагчы, B=200 м |

|||||

|

18161 |

193 |

18354 |

11832 4555 1633 |

150 |

18170 |

В результате промывки опреснению был подвержен 0–3 м слой почвы. Если до промывки в скважинах №31 и 40 количество солей по плотному остатку составляла 0,28– 2,48% и 1,00–2,90%, ионы хлора 0,026–0,331% и 0,298–0,609%, то после промывки их содержание составила по плотному остатку 0,10–0,33% и 0,38–1,16% и ионов хлора 0,024– 0,038%.

В период промывки из почво-грунтов объекта исследования вынос солей закрытыми дренами составил 403,4 т/год, а ионов хлора 207 т/год (Таблица 4).

Следует отметить, что если до промывки в слое 0–3 м почв содержание солей по плотному остатку составляла в среднем 1,44%, то в слое 0–100 см, эти показатели составили — 1,45% и далее в слое 100–200 см — 1,56%, 200–300 см — 1,39%. В верхнем 0–3 м слое почвогрунтов запасы солей составили 604,8 т/га, 67% из которых вынесено дренажной системой (403,4 т/га).

Таблица 4.

ВЫНОС СОЛЕЙ ДРЕНАЖНЫМИ ВОДАМИ

|

Месяцы Дрены |

Дренажный Минерализация, г/л Вынос солей, т 3 сток, м плотный хлор, % плотный хлор, % остаток, % остаток, % |

|

D-14a май D-14 D-83 D-14a июнь D-14 D-83 D-14a июль D-14 D-83 D-14a август D-14 D-83 D-14a сентябрь D-14 D-83 D-14a октябрь D-14 D-83 |

9115 41,92 15,052 382,109 137,202 19334 240,51 13,137 783,256 254,002 11333 45,53 16,685 515,982 189,008 15667 32,23 11,076 504,954 173,530 26971 36,90 8,875 995,237 239,369 15322 53,069 13,671 813,102 209,462 17781 27,43 9,489 487,736 168,725 33605 30,00 9,664 1008,158 324,761 16442 38,63 14,340 635,973 235,777 16975 27,01 9,108 458,487 154,606 33774 29,84 9,132 1007,801 308,422 15363 35,48 13,440 545,092 206,484 8956 26,53 9,134 237,624 81,811 22954 28,53 8,946 654,866 205,343 822 31,53 12,98 259,252 106,727 2746 28,10 10,743 77,165 29,501 7209 31,18 9,172 224,765 66,118 2209 36,76 13,030 81,201 28,783 |

Итого: 9682,8 4975,6

Из промывной площади 1 га 403,4 207,3

Для характеристики процесса опреснения почвогрунтов были составлены кривые аккумуляции и распределения солей по отдельным слоям в междренном пространстве. Выявлено, что верхний метровый слой почво-грунтов опытного участка сильно засолена, а тип засоления сульфатно–хлоридный и хлоридно–сульфатный.

Представляет определенный интерес определение коэффициента конвективной диффузии и солеотдачи почвогрунтов опытного участка. Для чего сочли целесообразным воспользоваться данными междренных скважин D14–D83, №31 и D14–D14a, №40 (Таблица 5).

До и после промывки для каждого колодца

где, ^:;^ — первичное (среднее) количество солей в расчетном слое почвы, %; n 2 — минерализация промывной воды, %; n D — количество солей после промывки, %; ^ = ^, м/сутки; N n — промывная норма, м; t — сроки промывки, день; m — порозность почвогрунтов.

Расчет промывной нормы производился по формуле С. Ф. Аверьянова (3).

Nn = 10000 (2^0’■ t + x)m.

где, N n = v×t, v — скорость просачивания, обеспечивающийся дренажом между дренами, м/сутки; промывной расчетный слой почвы, m , A=a(1-x̅), сроки проведения промыва, сутки.

Коэффициент конвективной диффузии определенное расчетным путем, изменяется в пределах D* = 0,0033–0,0355 м2/сутки, причиной чего является разнообразность солевого профиля (Таблица 5). Норма промывки, определенная по формуле (3) достаточно близка к фактическим показателям, что в свою очередь свидетельствует о правильности методики расчетов.

Используя формулу В. Р. Волобуева [6] по определению промывной нормы, определим коэффициент солеотдачи α

N = klg (^)“ где, N — промывная норма, м3/га; S1 — количество солей в промытой почве; So — количество доступных солей; α — показателя солеотдачи; k — коэффициент пропорциональности (при расчете промывной нормы в м3/га, k=10000).

Таблица 5.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫВКИ ПРОВЕДЕННЫЕ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ОПЫТНОГО УЧАСТКА (N n =12000 м3/га)

|

Глубина, см |

D14–D83, скважина 31 |

D14–D14a, скважина 40 |

||||||

|

до промывки |

после промывки |

до промывки |

после промывки |

|||||

|

плотный остаток, % |

хлор, % |

плотный остаток, % |

хлор, % |

плотный остаток, % |

хлор, % |

плотный остаток, % |

хлор, % |

|

|

0–20 |

0,30 |

0,03 |

0,21 |

0,02 |

2,00 |

0,57 |

0,50 |

0,023 |

|

20–40 |

1,45 |

0,03 |

0,23 |

0,02 |

2,60 |

0,69 |

0,70 |

0,025 |

|

40–60 |

1,75 |

0,10 |

0,30 |

0,02 |

2,45 |

0,55 |

0,80 |

0,026 |

|

60–80 |

1,40 |

0,06 |

0,41 |

0,02 |

2,40 |

0,58 |

1,15 |

0,025 |

|

80–100 |

0,71 |

0,11 |

0,42 |

0,02 |

2,80 |

0,64 |

1,80 |

0,026 |

|

0–100 |

1,12 |

0,066 |

0,31 |

0,02 |

2,33 |

0,606 |

0,89 |

0,025 |

Количество солей до и после промывки в верхнем метровом слое, определялись по формуле (4 ) (Таблица 5).

По данным скважин №31 N=12016 м3/га, S1=1,12%, S0=0,31% α1=2,14; №40 N=12016 м3/га, S1=2,33%, S0=0,89, α2=2,86; средняя величина коэффициента солеотдачи α=2,50. Из чего следует, что по В. Р. Волобуеву промытые почвы со слабой солеотдачей являются глинистыми, что соответствует действительности на объекте исследования.

Результаты отчетов (по ионам хлора) представлены в Таблице 6.

Таблица 6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КОНВЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ ПО ДАННЫМ ОПЫТА ПРОМЫВКИ

|

Междрены и № скважин |

_ nD —n2 n = —----— «tut ~ n2 |

N n факт, м3/га |

t |

m |

'=7 , m/день |

x m |

a — f(n, x) |

D* m2/день |

A= f® |

N n расчетный |

|

D83–D14 скважин 31 |

0,30 |

12016 |

133 |

0,47 |

0,009 |

0,39 |

0,6 |

0,0355 |

0,37 |

12247 |

|

D83–D14a скважин 31 |

0,04 |

12016 |

133 |

0,47 |

0,009 |

0,39 |

2,0 |

0,0030 |

1,24 |

12063 |

В проведенных исследованиях по промывке засоленных земель на дренированном участке Прикуринской полосы Ширванской степи, можно заключить:

-

1. на дренированном опытном участке, обеспеченным керамическими трубами, заложенными на гравийно–щебневой подстилке на дне (B=200 m), в период промывки (184 день), на каждый га промытого участка (24 га) водоподача составила 18160 м3, 65% из которых составил дренажный сток.

-

2. при интенсивной водоподаче максимальный средний дренажный модуль составил 0,86 л/сек га. Скорость падения грунтовых вод на критический уровень (2 м) с продолжительностью в 30 сут, составила 4,2–5,0 см/сут.

-

3. в процессе промывки почвогрунты на глубине 2–3 м, были подвержены опреснению. По результатам опытов коэффициент конвективной диффузии по расчетам составил D*=3,0×10-3–35,5×10-3 м2/сут, коэффициент солеотдачи α=2,14–2,86.

Список литературы Мелиративная эффективность закрытого дренажа зардабской зоны Прикуринской полосы Ширванской степи

- Отчет АЗНИИГиМ по теме 052.029 в. 2. Изучить работу конструкции закрытого дренажа, построенного в производственных условиях основных мелиоративных зон Кура-Араксинской низменности. Руководитель темы и ответственный исполнитель А. М. Айвазов. Баку.

- Теория и практика борьба с засолением орошаемых земель. Научные труды под редакцией академика ВАСХНИЛ С. Ф. Аверьянова. М.: Колос, 1971. 247 с.

- Улучшение мелиоративного состояния земель Зардабской зоны Прикуринской полосы Ширвани (проектное задание). Почвенно-гидрогеологические условия и мелиоративные мероприятия. Т. V. Баку. 1964.

- Ковды В. А. Борьба с засолением земель. М.: Колос, 1881. 318 с.

- Аверьянов С. Ф. Борьба с засолением орошаемых земель. М.: Колос, 1978. 288 с.

- Верегин Н. Н. Методы прогноза солевого режима грунтов и грунтовых вод. М. 1979. 336 с.