Мелкие млекопитающие голоцена из пещерных местонахождений бассейна р. Усы (гряда Чернышева, северо-восток европейской части России)

Автор: Кряжева И.В., Пономарев Д.В., Ван Кольфсхотен Т., Ван Дер плихт Й.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (283), 2018 года.

Бесплатный доступ

Важность исследования истории фауны мелких млекопитающих в голоцене определяется значением этих данных в качестве примера естественного развития сообществ под влиянием изменений климата. Объектами изучения являлись 5223 щечных зуба мелких млекопитающих из пещерных местонахождений и погадок долины р. Усы (правый приток р. Печоры), которые исследовались стандартными палеонтологическими методами. Для датирования ископаемых комплексов использовался 14С УМС-метод. Местонахождения представляют собой зоогенные скопления с массовыми остатками позвоночных животных. В результате исследования описаны три фазы развития микротериофауны гряды Чернышева: бореального, суббореального и современного периодов. В бореальное время, когда территорию севера Восточной Европы занимали таежные леса, в фауне мелких млекопитающих лесные и интразональные виды находились примерно в равных соотношениях, а на тундровые и степные виды приходилось всего по 10-13 % от всех остатков. Выявлено, что в суббореальном периоде голоцена в фауне млекопитающих доминировали обитатели ельников зеленомошных и сосняков. В современной фауне гряды Чернышева встречены только обычные виды таежных лесов.

Мелкие млекопитающие, голоцен, гряда чернышева, северо-восток европейской части России

Короткий адрес: https://sciup.org/149129326

IDR: 149129326 | УДК: 562.32:551.799 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-7-34-40

Текст научной статьи Мелкие млекопитающие голоцена из пещерных местонахождений бассейна р. Усы (гряда Чернышева, северо-восток европейской части России)

В позднем неоплейстоцене фауна мелких млекопитающих претерпевала существенные изменения состава и экологической структуры в ответ на динамику климата. Исследования этих изменений, произошедших в недавнем геологическом прошлом, позволяют приблизиться к пониманию того, какими факторами — естественно-историческими, природными или антропогенными — обусловливается современное состояние природы, а также выявить характеристики естественной динамики климата по реакции на них микротериофауны. Остатки мелких млекопитающих распространены в континентальных отложениях квартера Палеарктики и весьма многочисленны в пещерных местонахождениях карстовых районов различных горных стран, в том числе на Урале, Тимане и гряде Чернышева. В результате деятельности хищников (как правило, пернатых) в карстующихся палеозойских породах Урала и его предгорий, а также других горных районов формируются захоронения костных остатков 34

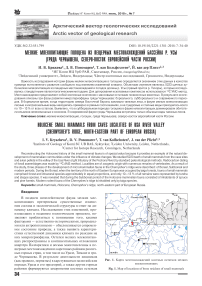

Рис. 1. Карта местонахождений костных остатков мелких млекопитающих

Fig. 1. Map of locations of bone residues of small mammals

позвоночных. Пещерные зоогенные скопления костных остатков занимают одно из первых мест по информативности среди других типов захоронений остатков плейстоценовых и голоценовых позвоночных. Остеологический материал накапливается в них, как правило, или на месте гибели животного, или вблизи него, причем ископаемый комплекс воспроизводит видовой состав исходного естественного сообщества в максимально возможной полноте [15, 17].

В данной работе приводятся результаты изучения двух пещерных местонахождений гряды Чернышева, расположенных на реке Усе (правый приток р. Печоры) на территории Адакского заказника (рис. 1). До настоящего времени гряда Чернышева оставалась слабоизученным районом в отношении истории микротериофауны голоцена. Выявлению ее специфики посвящена настоящая работа.

Материал и методы

Местонахождения Уса-1 и Уса-2 (66°29.815' с. ш., 59°33.413' в. д.) расположены на левом берегу р. Усы, в 1.5 км выше по течению от устья р. Большой Адак, в скальном выходе известняков силура, на высоте 11 м от уреза воды, на расстоянии 1 метра друг от друга.

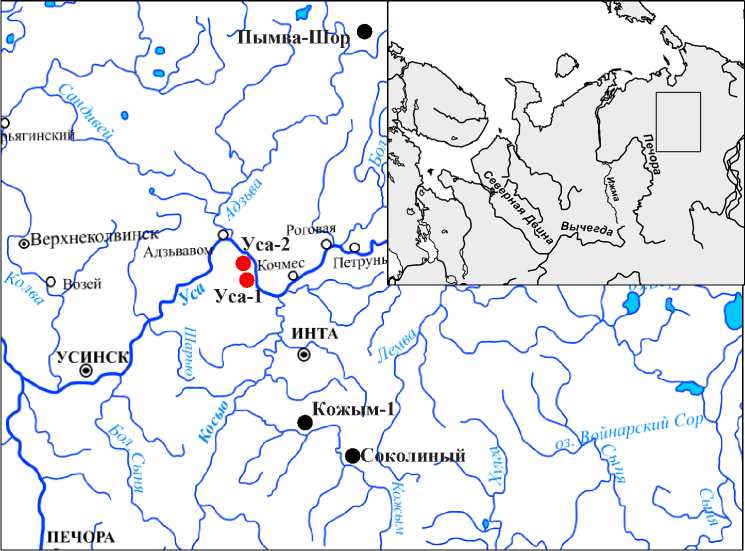

Местонахождение Уса-1 представляет собой грот высотой 1.3 м, шириной 2 м и глубиной 7 м (рис. 2). Разрез рыхлых отложений разделен на две части, исходя из литологических и стратиграфических признаков, и представлен алевритовыми (слой 1) и суглинистыми (слой 2) отложениями. Площадь раскопа составила 1 м2. Мощность рыхлых отложений — 0.4 м.

Местонахождение Уса-2 представляет собой грот высотой 1.1 м, шириной 1.5 м и глубиной 7 м (рис. 2). По литологическим и стратиграфическим признакам разрез рыхлых отложений разделен на два слоя, представленных алевритовыми и суглинистыми отложениями. Площадь раскопа составила 0.8 м2. Мощность рыхлых отложений — 0.4 м. Радиоуглеродная датировка, сделанная по костям грызунов из слоя 2, показала возраст (8470 ± 45) некалиброванных л. н. (GrA-66466), что соответствует раннему голоцену.

Рис. 2. План-схема гротов Уса-1 и Уса-2

Fig. 2. Schematic plan of grottos Usa-1 and Usa-2

Сохранность костных остатков мелких млекопитающих (характер коррозии от действия пищеварительных ферментов, степень раздробленности и т. д.) из двух местонахождений свидетельствуют о погадоч-ном происхождении ископаемого комплекса, а наличие небольших фрагментов костей крупных млекопитающих со следами погрызов говорит о незначительном участии четвероногих хищников в формировании ориктоценоза.

В результате исследования было определено 14 видов мелких млекопитающих. Все встреченные виды были сгруппированы по зональной приуроченности. Предпочитаемая природная зона — наиболее всеобъемлющий параметр, который включает в себя и тип растительности, и некоторый перечень возможных кормов, и климатические характеристики.

Всего из отложений двух гротов определенно 5059 (без учета материала из погадок) зубов мелких млекопитающих (см. таблицу).

Раскопки в гротах Уса-1 и Уса-2 проводились по стандартным методикам [10, 11, 12]. Рыхлые отложения вскрывались условными горизонтами мощностью не более 10 см. Извлечение костных остатков животных производилось при помощи ручной промывки вмещающей породы на ситах с размером ячеи 0.8—1.0 мм.

Количество щечных зубов и соотношение остатков (в скобках, %) мелких млекопитающих из местонахождений р. Усы Number of buccal teeth and ratio of residues (in parentheses,%) of small mammals from locations at the Usa river

|

Вид / Species |

Уса-1 / Usa-1 |

Уса-2 / Usa-2 |

Pellets |

||

|

Сл. 1 |

Сл. 2 |

Сл. 1 |

Сл. 2 |

||

|

Sciurus vulgaris |

- |

- |

- |

- |

24 (14.6) |

|

Sicista betulina |

- |

- |

- |

- |

4 (2.4) |

|

Ondatra zibethicus |

- |

- |

- |

- |

18 (10.9) |

|

Craseomys rufocanus |

123 (26.8) |

43 (12.7) |

883 (25) |

108 (15.3) |

6 (3.6) |

|

Myodes glareolus |

33 (7.2) |

16 (4.8) |

320 (9) |

26 (3.6) |

5 (3) |

|

Myodes rutilus |

97 (21) |

23 (6.9) |

676 (19) |

24 (3.3) |

3 (1.8) |

|

Dicrostonyx torquatus |

- |

7 (2) |

- |

16 (2.3) |

- |

|

Lemmus sibiricus |

11 (2.5) |

23 (6.8) |

96 (2.7) |

25 (3.6) |

- |

|

Myopus schisticolor |

58 (12.6) |

23 (6.8) |

316 (8.9) |

30 (4) |

5 (3.2) |

|

Arvicola amphibius |

30 (6.4) |

28 (8.3) |

342 (9.6) |

47 (6.7) |

54 (32.9) |

|

Microtus agrestis |

56 (12) |

42 (12) |

275 (7.7) |

105 (15) |

25 (15.2) |

|

Lasiopodomys gregalis |

- |

15 (4.4) |

- |

25 (3.6) |

- |

|

Alexandromys middendorffii |

- |

- |

- |

1 (0.3) |

- |

|

Alexandromys oeconomus |

51 (11) |

120 (35.3) |

642 (17.9) |

297 (42.3) |

20 (12.4) |

|

Всего / Total |

462 |

340 |

704 |

3553 |

164 |

Полученная смесь костей и обломков породы высушивалась, из нее вручную отбирались остатки позвоночных.

Для расчета каждого вида полевок все зубы, определенные как Microtus sp., распределялись по видам в соответствии с соотношением первых нижних коренных. Морфологически сходные виды, такие как полевка Миддендорфа — темная полевка и лесной лемминг — сибирский лемминг, диагностика которых представляет определенные трудности, разделялись нами по методике, описанной Н. Г. Смирновым с соавторами [19]. Моляры трех видов родов Myodes и Craseomys идентифицировались согласно методу, предложенному А. В. Бородиным с соавторами [3].

Группировка видов грызунов по биологическим и экологическим свойствам осуществлялась на основе общеизвестных особенностей биологии и экологии видов, как это сделано, например, в работе Т. В. Фадеевой и Н. Г. Смирнова [21].

УMС 14С-датировка по костям грызунов была выполнена Й. ван дер Плихтом (Центр изотопных исследований университета г. Гронинген, Нидерланды).

Результаты и их обсуждение

Самый древний ископаемый комплекс происходит из отложений слоя 2 грота Уса-2 (20—40 см). Здесь были найдены полевка-экономка (42.3 %), рыжие полевки (22.2 %), темная полевка (15 %), водяная полевка (6.7 %), лесной лемминг (4 %), узкочерепная полевка (3.6 %), сибирский (3.6 %) и копытный (2.3 %) лемминги и единичные остатки полевки Миддендорфа (рис. 3).

Одновозрастные (в широком смысле) фауны, датируемые ранним голоценом, также известны из местонахождений гряды Чернышева (Пымва-Шор) и Приполярного Урала (Кожым-1). В слое 3 местонахождения Пымва-Шор [18] найдены лесные полевки (33.3 %), полевка-экономка (32 %), водяная полевка (12.9 %), лесной (8.8 %), копытный (4.1 %) и сибирский (4.1 %) лемминги, узкочерепная полевка (2 %), полевка Миддендорфа (0.7 %) и единичные остатки лесной мышовки.

В слое 2 грота Кожым-1 [6, 8] найдены водяная полевка (30.6 %), полевка-экономка (16.3 %), копытный (12.8 %) и сибирский (10.6 %) лемминги, узкоче- репная (12.3 %) и темная (10.5 %) полевки, лесные полевки (5.5 %) и лесной лемминг (1.6 %).

По составу и структуре ископаемый комплекс из слоя 2 Уса-2 очень похож на фауну из слоя 3 местонахождения Пымва-Шор (рис. 3), который имеет возраст (8500 ± 250) лет (ГИН-9005), что соответствует середине бореального периода. Здесь также доминируют лесные и интразональные виды (44.8 и 44.9 %), а на тундровые и степные виды приходится всего 10 % [18]. В то же время он сильно отличается от ископаемой фауны слоя 2 грота Кожым-1 (рис. 3), радиоуглеродная датировка которой указывает на то, что этот комплекс сформировался в конце пребореального — начале бореального времени. По составу и структуре локальная фауна Кожым-1 имеет гиперборейный, тундростепной облик со значительным и равным участием сибирского и копытного леммингов и узкочерепной полевки (вместе 35 %) и низкой долей лесных видов (17.6 %) [6, 8].

По палинологическим данным, начало формирования рыхлых отложений грота Уса-2 (35—40 см) происходило в период, когда в растительном покрове преобладали тундроподобные кустарниковые заросли с единичными деревьями ели.

Подобная картина наблюдалась и в западной части Приполярного Урала в период позднепребореаль-ного похолодания. Растительность представляла собой травяно-кустарниковую тундру с единичными деревьями ели [5, 7, 25]. По данным разных авторов, в пребореале кустарниковая тундра заместилась лесотундровыми растительными ассоциациями в форме сосново-березовых лесов с участием ели и тундростепных сообществ, но перигляциальные тундростепные элементы на севере Восточной Европы оставались частью растительности вплоть до бореала (9000 лет назад). В бореальное же время таежные леса уже полностью доминировали и занимали всю территорию севера Восточной Европы до побережья северных морей [1, 4, 13, 23, 24, 26, 27].

Таким образом, учитывая палинологическую характеристику и залегание образца под осадками с датировкой (8470 ± 45) л. н. (GrA-66466), начало формирования рыхлых отложений в основании разреза грота Уса-2 можно соотнести с поздним пребореалом.

Слой 2 грота Уса-1 (20—40 см) имеет схожие состав и структуру с локальными фаунами из слоя 2 грота Уса-2 и слоя 3 местонахождения Пымва-Шор

Кожым-1, слой 2

Пымва-Шор, слой 3

Уса-2, слой 2

Уса-1, слой 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ðèñ. 3. Соотношение долей остатков мелких млекопитающих (в процентах) гряды Чернышева и Приполярного Урала в раннем голоцене

Fig. 3. Ratio of remains of small mammals (in percents) of Chernyshev ridge and Subpolar Urals in Early Holocene

(рис. 3). Здесь были найдены рыжие полевки (24.4 %), полевка-экономка (20.3 %), темная полевка (20 %), водяная полевка (15.3 %), лесной и сибирский лемминги (по 6.8 %), узкочерепная полевка (4.4 %), и копытный лемминг (2 %).

О возрасте слоя 2 грота Уса-1 можно судить по сходству состава и, главное, структуры его фауны с сообществами раннего голоцена из слоя 2 грота Уса-2 и слоя 3 из местонахождения Пымва-Шор, а также по положению в разрезе. Все признаки указывают на то, что он, скорее всего, сформировался в течение раннего голоцена.

В слое 1 грота Уса-1 (0—20 см) были найдены лесные полевки (55 %), лесной лемминг (12.6 %), темная полевка (12 %), полевка-экономка (11 %), водяная полевка (6.4 %) и сибирский лемминг (2,5 %).

В слое 1 грота Уса-2 (0—20 см) были найдены лесные полевки (53 %), полевка-экономка (17,9 %), водяная полевка (9,6 %), лесной лемминг (9 %), темная полевка (7.7 %) и сибирский лемминг (2.7 %).

Состав и структуры этих двух ископаемых фаун схожи между собой и с ископаемой фауной из слоя 1 грота Соколиный (Приполярный Урал), датировка которого (4540 ± 50) л. н. (GrA-66864), что соответствует раннему суббореалу. Здесь были найдены лесные полевки (63 %), темная полевка (19.7 %), лесной лемминг (5.5 %), полевка-экономка (5.3 %), водяная полевка (2.6 %), полевка Миддендорфа (2.8 %), копытный лемминг (0.4 %), узкочерепная полевка и сибирский лемминг (по 0.3 %) [16].

Учитывая, что предпочитаемыми местообитаниями таких видов, как красная и рыжие полевки, являются ельники зеленомошные и спелые еловые леса [22], доминирование этих видов в гроте Соколиный, по нашему мнению, связанно с расцветом еловых лесов на Приполярном Урале в период с 9 до 4.5 тыс. лет назад [25].

По палинологическим данным, формирование слоя 1 происходило в период произрастания на территории исследований северотаежных еловых лесов со значительной примесью сосны (палинолог Ю. В. Голубева).

К сожалению, отсутствие абсолютных датировок затрудняет более точное определение времени осадконакопления кровли разреза Уса-2.

Представление о современной фауне района исследований дает комплекс остатков из погадок, собранных на территории Адакского заказника. Из них были определены 10 видов мелких млекопитающих (см. таблицу): водяная полевка (32.9 %), темная полевка (15.2 %), белка (14.6 %), полевка-экономка (12.4 %), ондатра (10.9 %), лесная полевка (8.4 %), лесной лемминг (3.2 %) и лесная мышовка (2.4 %).

В современной фауне Приполярного (рр. Кожым, р. Щугер) и Северного Урала (рр. Подчерем, Шежым) наблюдаются схожие видовой состав и экологическая структура. В местонахождении Кожым-5 [6, 8] были обнаружены темная полевка (37.6 %), водяная полевка (19.9 %), полевка-экономка (19.5 %), лесной лемминг (12.2 %), красная и рыжая полевки вместе (9.9 %), белка (0.5 %) и ондатра (0.4 %). В погадках, собранных в долине реки Щугер [6, 9], были определены полевка-экономка (40.4 %), белка (25 %), темная полевка (12.4 %), лесной лемминг (11 %), лесные полевки (6 %) и водяная полевка (4.4 %). В погадках, собранных в долине р. Подчерем, преобладают остатки водяной полевки (27 %), примерно в равных долях (по 16—18 %) представлены остатки темной полевки и белки. По 10 % приходится на остатки лесного лемминга, полевки-экономки и полевок родов Myodes и Craseomys . В местонахождении Шежым преобладают остатки белки (29.8 %), примерно в равных долях (по 8—11 %) представлены остатки водяной, темной полевок, полевки-экономки, лесного лемминга. Полевки трех видов Myodes и Craseomys вместе составили 13 % [20]. Все упомянутые виды обычны для таежной зоны всей территории севера Восточной Европы.

Выводы

В середине бореального периода на гряде Чернышева обитала таежная фауна грызунов с участием тундровых видов. В ископаемых комплексах,

Соколиный, слой 1

111IIIIII11111111II i S'

Уса-2, слой 1

Уса-1, слой 1

0%

20% 40%

60% 80% 100%

ши Craseomys-Myodes

-

■ Myopus schisticolor

-

□ Lasiopodomys gregalis

s Dicrostonyx torquatus s Arvicola amphibius

-

□ Alexandromys middendorffii

-

□ Lemmus sibiricus

и Microtus agrestis

D Alexandromys oeconomus

Ðèñ. 4. Соотношение долей остатков мелких млекопитающих (в процентах) гряды Чернышева и Приполярного Урала в суббореальном периоде голоцена

Fig. 4. Ratio of remains of small mammals (in percents) of Chernyshev ridge and Subpolar Urals in the subboreal period of Holocene

датируемых этим временем, остатки лесных и ин-тразональных видов находились примерно в равных соотношениях (по 42—49 %), а на тундровые виды приходится всего по 10—13 % от всех остатков. Палеофаунистические материалы хорошо согласуются со спорово-пыльцевыми данными, свидетельствующими о том, что к началу бореального периода произошло потепление климата, в результате которого таежные леса распространились вплоть до побережья северных морей.

К началу суббореального периода голоцена в фауне млекопитающих гряды Чернышева и Приполярного Урала практически полностью доминировали лесные виды (70—88 %), причем почти 60 % от всех остатков занимали обитатели ельников зеленомошных и сосняков, тогда как доля остатков тундровых видов составляла 2.5—3.5 %. Очевидно, это связанно с расцветом еловых лесов в период с 9 до 4.5 тыс. лет назад [4, 14, 25]. Особенностью состава микротериофауны этих районов является наличие в них тундровых видов в относительно теплые бореальный и суббореальный периоды голоцена. Это может объясняться северным положением этих районов и их горным характером, определяющим разнообразие локальных местообитаний. Скорее всего, тундровые виды грызунов встречались в это время на гряде Чернышева и Приполярном Урале только в годы пиков своей численности. В настоящее время гряду Чернышева (р. Уса) занимает крайнесеверная тайга [2]. В современной микротериофауне гряды Чернышева встречены только обычные обитатели таежных лесов.

Работа выполнена по теме НИР ГР № AAAA-A17-117121140081-7 и проекта Президиума УрО РАН № 18-5-5-50.

Список литературы Мелкие млекопитающие голоцена из пещерных местонахождений бассейна р. Усы (гряда Чернышева, северо-восток европейской части России)

- Арсланов Х. А., Лавров А. С., Никифорова Л. Д. О стратиграфии, геохронологии и изменениях климата среднего и позднего плейстоцена и голоцена на северо-востоке Русской равнины//Плейстоценовые оледенения Восточно-Европейской равнины. М.: Наука, 1981. С. 37-52.

- Атлас Коми АССР. М., 1964. 112 с.

- Бородин А. В., Коурова Т. П., Маркова Е. А. Размерные характеристики щечных зубов лесных полевок Clethrionomys (Craseomys) rufocanus, Cl. (Clethrionomys) glareolus, Cl. (Cl.) rutilus (Arvicolinae, Rodentia) и их использование для видовой идентификации//Зоологический журнал. 2005. Т. 84. № 2. С. 236-244.

- Голубева Ю. В. Климат и растительность голоцена на территории республики Коми//Литосфера. 2008. № 2. С. 124-132.

- Голубева Ю. В., Кряжева И. В. Развитие растительных и фаунистических сообществ голоцена на Приполярном Урале (по результатам изучения осадков пещерных местонахождений Щугер и Кожым)//Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: Материалы X Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода (г. Москва, 25-29 сентября 2017 г.). Москва: ГЕОС, 2017. С. 101-103.