Мелкие млекопитающие и растительный покров на примере ООПТ «Дубрава Ботанического сада Университета»

Автор: Е.Е. Борякова, А.И. Умнова, А.Е. Юрасова

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (77), 2021 года.

Бесплатный доступ

В условиях памятника природы «Дубрава Ботанического сада Университета» показано, что микротинные грызуны предпочитают участки с общим проективным покрытием, не превышающим 70%, при этом решающее значение имеет не видовое разнообразие растительных сообществ, а роль доминантных видов.

Растительный покров, индексы биологического разнообразия, микротинные грызуны, общее проективное покрытие, памятник природы

Короткий адрес: https://sciup.org/148322499

IDR: 148322499 | УДК: 574.472

Текст научной статьи Мелкие млекопитающие и растительный покров на примере ООПТ «Дубрава Ботанического сада Университета»

Комплексное исследование природных экосистем в настоящее время является одной из приоритетных задач в области экологических исследований. Особое внимание акцентируют на изучении различных аспектов функционирования сообществ мелких млекопитающих – микромаммалий, при этом удобной модельной группы, доступной для исследования, играющей в сообществах, в числе прочих, и роль инженерной, являются микротинные грызуны. Территориальное размещение мелких млекопитающих, как было показано в ряде современных исследований, находится в прямой связи с определенными типами местности, характеризующимися комплексом флористических и микроклиматических условий [4, с. 220; 6, с. 146; 8].

Целью работы является исследование влияния характера растительного покрова на пространственное распределение мелких млекопитающих ООПТ «Дубрава Ботанического сада Университета» на территории г. Нижнего Новгорода.

Дубрава Ботанического сада университета – ландшафтный памятник природы, расположенный в юго-восточной части г. Н. Новгорода. Памятник природы представлен массивом широколиственного леса, сохранившегося на плато правого берега р. Оки в междуречье Оки и Волги. На территории дубравы отдельные выделы в кварталах 13 и 15 заняты ботаническим садом университета, также взятым под охрану в качестве памятника природы. В насаждениях господствуют старые дубравы, возраст которых от 85 до 150–180 лет. Наиболее распространены два типа дубрав: дубрава орешниково-снытевая и дубрава волосисто-осоковая, и переходные между ними сообщества [1, с. 120]. Древостой вместе с дубом слагают липа, клен, вяз шершавый, реже - ясень. В подлеске - лещина, бересклет бородавчатый, рябина. В составе травяно-кустарничкового яруса выделяют типичные виды неморального комплекса.

Материалы и методы исследования

Отловы мелких млекопитающих на территории дубравы Ботанического сада проводили в летний период 2020 г. Выбор пробных площадей был обусловлен различной антропогенной нагрузкой и характером растительного покрова. Ботанический сад является участком, наиболее приближенным по уровню урбанизации – среди рекреационных зон города – к естественному лесному массиву [7, с. 263]. В процессе работы закладывали пробные площади 20x20 м, на которых осуществляли геоботаническое описание по стандартной методике В.Н. Сукачева. Для детализации видового разнообразия растительного покрова использовали серии раункиеровских площадок 1×1 м. Обилие встреченных видов травяно-кустарничкового яруса определяли по шкале Браун-Бланке.

Для отлова мелких млекопитающих был использован метод ловчих трансект. Давилки и живоловки ставились в произвольном порядке, что позволило увеличить облавливаемую площадь. Всего отработано 1050 ловушко-суток и поймано 96 особей микротинных грызунов.

Полевые данные переводились в электронную форму с помощью пакета MS Excel и подвергались обработке средствами программы Statistica 6.0 и оригинального программного обеспечения EcoDat [2].

Результаты и их обсуждение

Было заложено 5 пробных площадей в следующих растительных ассоциациях:

-

1. Клено-Дубо-Липняк снытевый Acereto-Querceto-Tilietum aegopodiosum.

-

2. Дубо-липняк пролесниково-медуницевый Querceto-Tilietum mercurialioso-pulmonariosum.

-

3. Липняк щитовниково-пролесниковый Tilietum dryopterioso-mercurialiosum.

-

4. Липняк папоротниково-снытевый (кочедыжниковый) Tilietum athyrioso-aegopodiosum (filix-femina).

-

5. Липняк копытнево-пролесниковый Tilietum asaroso-mercurialiosum.

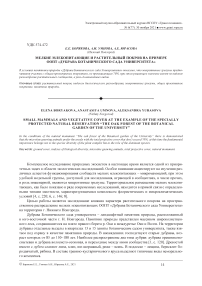

Отловлено в целом 96 зверьков, относящихся к 5 видам мелких млекопитающих отряда грызуны ( Rodentia ). Доминантом на всех пробных площадях, кроме первой, является рыжая полевка Myodes glareolus Schreb – 73% от общего количества отловленных особей, кодоминантом – лесная мышь Apodemus uralensis Pall. - 21% (см. рис. 1). Myodes glareolus считается по праву экологически пластичным видом, что позволяет использовать широкий спектр кормов и способствует активному расселению [7, с. 135] . Доля от общего числа отловленных особей желтогорлой мыши Apodemus flavicollis Melch. значительно ниже . Бурозубка обыкновенная Sorex araneus L. и полевая мышь Apodemus agrarius Pall. единичны.

Рис. 1. Общее процентное соотношение численности видов микротинных грызунов на исследованных пробных площадях

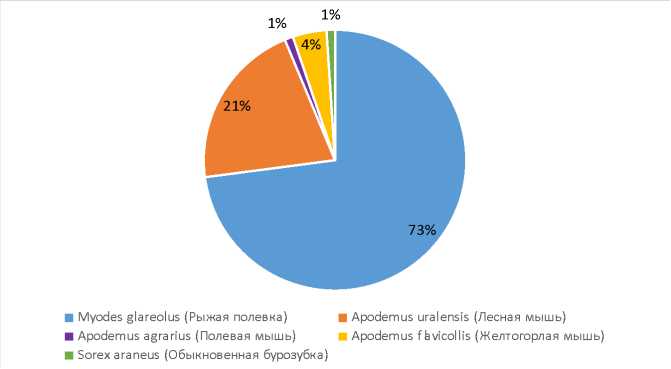

Соотношение численности основных видов мелких млекопитающих для каждой обследованной ассоциации приведено на рис. 2 (см на с. 16).

Рис. 2. Видовая структура сообществ мелких млекопитающих на исследованных пробных площадях

Желтогорлая мышь демонстрирует наибольшую избирательность в выборе местообитаний, встречается только на пробных площадях 1, 3 и 4 – Клено-Дубо-Липняк снытевый, Липняк щитовниково-пролесниковый и Липняк папоротниково-снытевый соответственно.

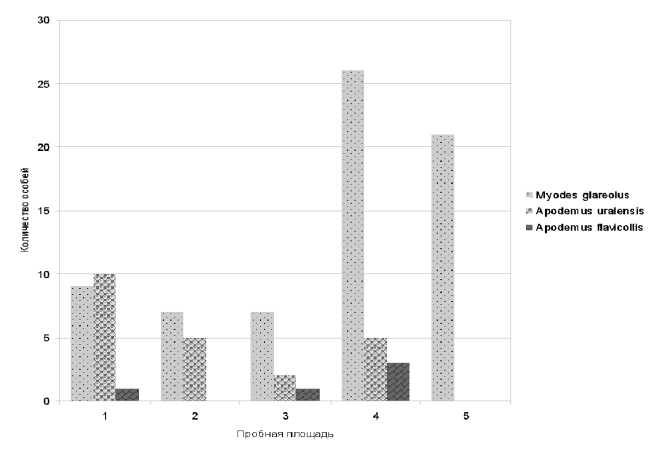

Очевидно, что в основе полученных различий лежит характер растительного покрова. Для детализации этого утверждения нами был проанализирован растительный покров исследуемых ассоциаций и оценены индексы биологического разнообразия с помощью программы EcoDat. Использованы индекс видового богатства Маргалефа и индекс доминирования Бергера-Паркера. После этого были построены графики, позволяющие сопоставить варьирование индексов, характеризующих растительность, и распределения мелких млекопитающих на обследованных участках. Изначально мы были вправе ожидать, что в ассоциациях с высоким индексом Маргалефа численность микромаммалий также выше, однако четкой закономерности обнаружено не было. Более того - в наименее богатых растительных ассоциациях наблюдается увеличение численности микротинных грызунов (рис. 3).

— — - Индекс Маргалефа

♦ Myodes glareolus

Apodemus uralensis

* Apodemus flavicollis

Рис. 3. Варьирование индекса Маргалефа растительных сообществ и численности мелких млекопитающих по пробным площадям

Иными словами, высокое видовое богатство растительности создает для мелких млекопитающих определенные трудности.

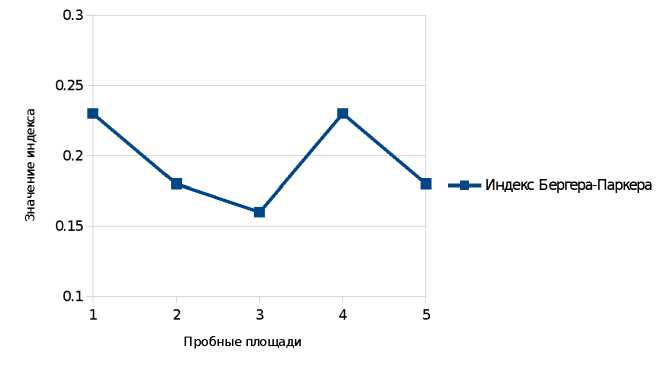

Индекс Бергера-Паркера выражает относительную значимость наиболее обильного вида. Следует отметить, что ряд зарубежных ученых считает индекс Бергера-Паркера лучшей мерой разнообразия [5, с. 233]. В нашем случае наибольшее разнообразие по индексу Бергера-Паркера мы видим на первой и четвертой площадях, наименьшее - на третьей (см. рис. 4). На 1-й и 4-й ПП основные доминанты соответственно Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Ranunculus cassubicus.

Рис. 4. Варьирование индекса доминирования Бергера-Паркера растительных сообществ по пробным площадям

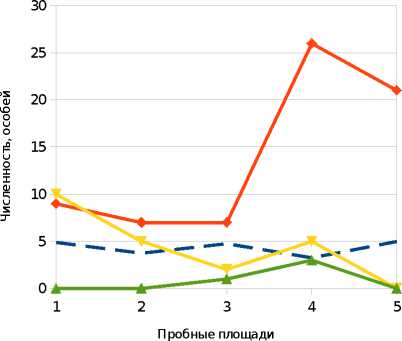

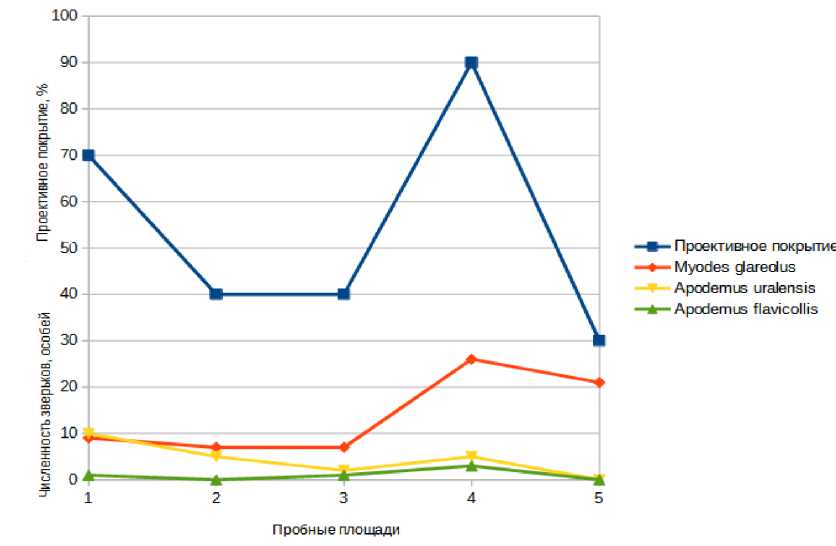

Сходным образом варьирует распределение мелких млекопитающих (рис. 5).

Рис. 5. Варьирование показателей проективного покрытия и численности микротинных грызунов на исследованных пробных площадях

Таким образом, несколько парадоксальным оказывается тот факт, что микротинные грызуны предпочитают недостаточно разнообразные растительные ассоциации, а участки с достаточно выра- женной ролью доминантов растительного покрова, формирующих облик сообществ. В то же время, обследованные растительные ассоциации нельзя назвать обедненными, поскольку значение индекса Бергера-Паркера не превышает 24%.

По полученным данным можно судить, что богатство растительного покрова для микромаммалий не столь критично, для них важна привязка к доминантам, именно они создают для грызунов благоприятный микроклимат и служат зачастую кормовой базой.

Достаточно важным показателем для микротинных грызунов является общее проективное покрытие растительного покрова. По этому показателю исследованные ассоциации различаются (см. рис. 5 на с. 17). Наименьшее проективное покрытие характерно для 5-й пробной площади (Липняк копытнево-пролесниковый). Именно на этом участке был отмечен единственный вид - Myodes glareolus. Ассоциации на пробных площадях 1 и 4 характеризуются высокими показателями проективного покрытия. Здесь обитают два вида мышей – желтогорлая и малая лесная, и рыжая полевка, причем на первой пробной площади Apodemus uralensis даже выходит на уровень основного доминанта. Распределение мелких млекопитающих в целом в зависимости от проективного покрытия растительности приведено на рис. 5 на с. 17. Малая лесная мышь более требовательна к покрытию растительного покрова и предпочитает участки с проективным покрытием, не превышающим 70%.

Полученные нами результаты хорошо согласуются с уже имеющимися по данному ООПТ. Ранее нами было показано, что зверьки в основном тяготеют к местам, где проективное покрытие составляет не меньше 60%, но и не превышает 80% [3].

Список литературы Мелкие млекопитающие и растительный покров на примере ООПТ «Дубрава Ботанического сада Университета»

- Баканина Ф.М., Лукина Е.В., Насонова Н.И. [и др.] Заповедные места Нижегородской области. Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991.

- Боряков И.В., Воротников В.П., Борякова Е.Е. Использование информационных технологий для организации фитоценариев и обработки геоботанических данных // Ботанический журнал, 2005. Т. 90. № 1. С. 95–104.

- Борякова Е.Е., Елизарова М.М., Тенин К.О. Пространственное распределение мелких млекопитающих в связи с характером растительного покрова в условиях города (на примере памятника природы «Дубрава Ботанического сада Университета») // Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: материалы VII Всерос. с международ. Участием конференции. (Волгоград, 9–13 окт. 2017 г.). М.: Планета, 2017. С. 135–142.

- Василевич В.И., Пахоруков Н.М., Рубинштейн В.З. [и др.] Связь некоторых групп животного населения с растительными группировками // Взаимосвязи комплексов лесных и болотных экосистем средней тайги Приуралья. Л., 1980. С. 211–223.

- География и мониторинг биоразнообразия / Н.В. Лебедева [и др.]. М.: Изд-во НУМЦ, 2002.

- Дмитриев А.И., Заморева Ж.А., Кривоногов Д.М. Млекопитающие Нижегородской области (прошлое и настоящее). Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 2008.

- Мининзон И.Л. Флора Ботанического сада ННГУ и его окрестностей // Вестник Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер. Биология. 2004. Вып. 2(8). С. 262–265.

- Wegge P., Rolstad J. Cyclic small rodents in boreal forests and the effects of even-aged forest management: Patterns and predictions from a long-term study in southeastern Norway // Forest Ecology and Management. 2018.