Мелкие млекопитающие ресурсного резервата "Чабда" в южной Якутии

Автор: Колодезников Василий Егорович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 4-4 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные по фауне мелких млекопитающих Южной Якутии. Приведены экологические характеристики видов-эдификаторов. Выявлена изменчивость распределения по стациям в зависимости от метеорологических и гидрологических условий. Приведены данные радионуклидного анализа почв и тушек мелких млекопитающих.

Фауна, насекомоядные, грызуны, осадки, уровень воды

Короткий адрес: https://sciup.org/148203934

IDR: 148203934 | УДК: 57.045,

Текст научной статьи Мелкие млекопитающие ресурсного резервата "Чабда" в южной Якутии

удельной активности радионуклидов Cs-137. Работа проводилась в лаборатории радиационной экологии на кафедре ядерной физики ФТИ. Определение Cs-137 проводилось сурьмяно-ио-дидным методом. Радиометрические измерения препаратов производились на полупроводниковом гамма - спектрометре Canberra - Packard (USA) с полупроводниковым детектором из особо чистого германия с тонким бериллиевым окном.

Рассматриваемая территория расположена в юго-восточной части республики в междуречье среднего р. Алдан и нижнего течения его правого притока р. Мая в пределах Усть-Майского района. Район исследования охватывает устье р. Чабда (левый приток р. Мая). Изучаемая территория занимает восточную оконечность Приленского плато, а по Л.Н. Тюлиной (1959) [8] восточную окраину Южно-Якутского плоскогорья. Большая часть ее занята Алданским плоскогорьем, поднимающимся до 800 – 1000 м над уровнем моря. На крайнем юге плоскогорье захватывает окраину Станового хребта, максимальные высоты, которого на западе не превышают 2000 м, а на востоке достигают 2400 м. На территории района находятся следующие хребты – Скалистый, Сетте-Дабан, Кыллахский, Улахан-Бом (Мостахов и др., 1980) [9].

Климатические особенности Южной Якутии определяются ее высоким гипсометрическим положением и взаимодействием погодообразующих процессов, обусловленных влиянием зимнего сибирского антициклона и периодического вторжения циклонов из Тихого океана. Климат региона отличается от расположенной севернее части Якутии меньшей континентальностью - относительно мягкой зимой, прохладным и дождливым летом (Гаврилова, 1973) [10]. Средняя температура января от - 40 °С на северо-востоке до -42 °С на юго-западе; июля от +14 °С в горах до +16 °С в долинах рек. Осадков выпадает в год от 250— 300 мм. до 400—500 мм.

Флора сосудистых растений резервата «Чаб-да» включает 213 видов, 155 родов и 59 семейств. По богатству видового состава доминируют следующие семейства: астровые – 28 видов, розоцветные – 23, лютиковые – 17, мятликовые – 11, бобовые и ивовые по 9, норичниковые – 8 видов. Среди этих растений 111 видов являются лекарственными, из них 29 видов используются в научной медицине (Отчет …, 2001) [6].

По геоботаническому районированию входит в бореальную область, подзону среднетаежных лесов Центральноякутской среднетаежной подпровинции Алдано-Ленского округа (Андреев и др., 1987) [11].

В горных районах растительный покров приобретает черты вертикальной поясности. До высот 1100 – 1300 м доминируют сосноволиственничные леса и горно-лиственничная багульниковая тайга, выше предгольцовое лиственничное редколесье и заросли кедрового стланика. На гольцовых вершинах – каменистая тундра (Мостахов и др., 1980) [9].

Согласно схеме зоогеографического районирования Якутии по териологическим данным (Мордосов, Винокуров, 1980) [12], территория исследования ресурсного резервата относится к Алдано-Учурскому округу Восточно-Сибирской таежной провинции.

Характерным для данного округа является обитание черношапочного сурка, амурского лемминга, большеухая полевка, полевки Максимовича, многочисленны красная полевка, азиатский бурундук, соболь, обычны северная пищуха, белка, красно-серая полевка, бурый медведь, горностай, лось; малочисленны заяц-беляк, полевка-экономка, восточно-азиатская мышь и др.

По нашим и литературным данным [3,4,5,7] на территории резервата обитают 38 видов млекопитающих относящихся к 6 отрядам: насекомоядные – 6; рукокрылые – 2; зайцеобразные – 2; грызуны – 14; хищные – 9; парнопалые – 5.

По характеру географических и экологогенетических связей (Чернявский, 1984) [13] на территории ресурсного резервата «Чабда» представлены следующие группировки следующих видов млекопитающих:

Голарктические бореальные элементы северной тайги (12 видов) – тундряная бурозубка, заяц-беляк, красная полевка, полевка-экономка, волк, лисица, бурый медведь, горностай, ласка, росомаха, северный олень, лось;

Бореальные восточносибирские элементы (1 вид) – северосибирская полевка;

Палеарктические элементы темнохвойной тайги с неарктическими связями (12 видов) – крупнозубая, бурая, средняя, крошечная, равнозубая бурозубки, летяга, белка, бурундук, красносерая полевка, лесной лемминг, рысь, соболь;

Горные элементы с центроазиатскими связями (1 вид) – северная пищуха;

Тундростепные палеарктические элементы (1 вид) – узкочерепная полевка;

Южнопалеарктические способные к полету (2 вида) – водяная ночница, северный кожанок;

Неморальные восточнопалеарктические элементы (2 вида) – колонок, изюбр;

Неморальные западнопалеарктические элементы (2 вида) – восточноазиатская мышь, водяная полевка;

Восточноазиатские горнотаежные элементы (1 вид) – кабарга;

Лесостепные палеарктические элементы (2 вида) – мышь-малютка, косуля.

Ондатра и американская норка акклиматизированы для пополнения промысловых ресурсов. Домовая мышь попала на территорию в результате непреднамеренной интродукции. В её проникновении первостепенную роль сыграл антропокультурный фактор.

Таким образом, основу териофауны резервата составляют аборигенные для Восточной Сибири и Дальнего Востока виды, ядро которых составляют 2 группировки, включающие 24 вида (61,6 %). Это голарктические бореальные элементы северной тайги и палеарктические элементы темнохвойной тайги с неарктическими связями. Другие экологогенетические группы представлены 1-2 видами.

По нашим и литературным данным [5, 7, 14] фауна мелких млекопитающих Южной Якутии состоит из 6 видов из отряда Насекомоядные и 12 видов мышевидных из отряда Грызуны (табл. 1).

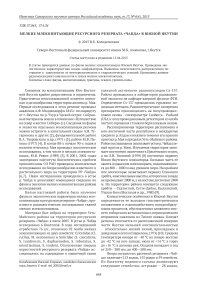

В 2005г. в местах исследования в пределах ресурсного резервата «Чабда» в отловах преобладали представители р. Sorex, как по числу особей, так и по видовому разнообразию (рис. 1).

Наибольшая относительная численность р. Sorex наблюдается на открытых участках (табл. 2). По данным учетов численности насекомоядные избегают биотопов с низким проективным покрытием (менее 50%), т.к. лесная подстилка и подлесок служат укрытием и местом охоты. Высокая численность бурозубок в районе исследования видимо, связана с необычными гидрологическими и климатическими условиями.

Отряд Rodentia – Грызуны Семейство Cricetidae – Хомяковые Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 – Сибирская красная полевка

Красная полевка в Южной Якутии обитает повсеместно, составляя среди мелких грызунов, наряду с красно-серой полевкой, группу доминирующих животных. В регионе вид заселяет практически все типы лесов и кустарниковых зарослей, независимо от их дислокации [5]. По данным института биологических проблем криолитозоны СО РАН и Департамента биологических ресурсов МОП РС (Я) (Отчет…, 2002) [7] в июле 2002 г. наибольшая относительная численность наблюдалась в березово-лиственничном лесу и смешанном березняке (табл. 2). В долине средней Лены доминирует в смешанных лесах и травянистых березняках [15]. В долине верхнего течения р. Марха красная полевка заселяет различные виды лиственничных лесов с густым подростом

Таблица 1. Фауна мелких млекопитающих районов исследования

|

Вид |

Южная Якутия (Ревин, 1989, Отчет ..., 2002; наши данные (2005)) |

|

Отряд насекомоядные - Insectivora |

|

|

Sorex daphaenodon Thomas, 1907 - крупнозубая бурозубка |

+++ |

|

Sorex roboratus Hollister, 1913 - бурая бурозубка |

+ |

|

Sorex tundrensis Merriam, 1900 - тундряная бурозубка |

+ |

|

Sorex caecutiens Lixmann, 1788 - средняя бурозубка |

+++ |

|

Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 - крошечная бурозубка |

+ |

|

Sorex isodon Turov, 1924 - равнозубая бурозубка |

+ |

|

Отряд Грызуны - Rodentia |

|

|

Apodemus peninsulae Thomas, 1907 - восточноазиатская мышь |

+ |

|

Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 - сибирская красная полевка |

+++ |

|

Clethrionomys rufocanus Sundervall, 1846 - красно-серая полевка |

+++ |

|

Microtus oeconomus Pallas, 1776 - полевка-экономка |

+ |

|

Microtus maximowiczii Schrenk, 1858 - полевка Максимовича |

|

|

Arvicola terrestris L., 1758 - водяная полевка |

+ |

|

Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 - серая крыса |

++ |

|

Mus musculus L., 1758 - домовая мышь |

+++ |

|

Micromus minutus Pall., 1771 - мышь-малютка |

+ |

|

Artricola macrotis Radde, 1862 - высокогорная полевка |

+ |

|

Lemmus amurensis Vinogradov, 1924 - амурский лемминг |

|

|

Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844 - лесной лемминг |

+ |

Примечание: + - вид редок, распространение спорадичное; ++ - вид обычен; +++ - доминант – содоминант в характерных местообитаниях

-

□ Cl. Rutilus

-

■ M. oeconomus

-

□ S. caecutiens

-

□ S. tundrensis

-

■ S. daphaenodon

-

□ S. roboratus

-

■ S. minutissimus

Рис 1. Видовой состав мелких млекопитающих с 10 по 23 июля ООПТ «Чабда»

-

[16] . В районах распространения лугово-степных и аласных ландшафтов центральной части региона занимает 3—4 места, сохраняя доминирующее положение в лесных насаждениях [17]. В южной части ареала в Южной Якутии в бассейне нижнего течения р. Мая нами красная полевка добывалась в открытых биотопах с высоким проективным покрытием почв. Здесь относительная численность составила 7,7 экз. на 100 к/с (табл. 2). Доля этого вида в общем отлове мелких млекопитающих составила 21,1% [7]. В наших отловах доля от

суммарного обилия зверьков составила 7%.

Таблица 2. Относительная численность и биотопическое распределение мелких млекопитающих в ресурсном резервате «Чабда»

|

4? Ф О 2 2 си П ф 2 У У cti К Л ^ Ф а и о а О |

* 2 ф ф о ^5 ^ а в |

о а |

ОО to" |

СО' юГ |

СО' юГ |

V |

||

|

а |

1—< |

1—< |

1—< |

oq |

1—< |

|||

|

х 3 3 ^ о О СО Х> о |

о а |

су оз |

ОО to" |

СО' юГ |

I-О' |

о |

V |

|

|

а |

г- |

1—< |

1—< |

to |

1—< |

|||

|

ф о 'Л со х 2 Е |

^ О о 2 |

ОО юГ |

СО' to" |

|||||

|

а |

1—< |

1—< |

• |

• |

• |

|||

|

2 О х о ф 2 О cti ^ |

о о cti 2 |

1>^ |

СО' to" |

СО' юГ |

СО' to |

ГЧ]^ оС |

о^ Oq |

|

|

а |

оз |

1—< |

1—< |

со |

1О |

VO |

||

|

В х 2 ° В СО Ф |

о а |

1-0 |

СО' to" |

СО' юГ |

г^ |

о |

чО tO' чО to |

|

|

а |

to |

1—< |

1—< |

03 |

со |

|||

|

Е

О О -у 5 г ф |

ф о о cti 2 |

ю^ |

V |

|||||

|

а |

03 |

oq |

1—< |

|||||

|

3 Е •У о S В О |

О 2 ^ cti ^ К |

юГ 03 |

||||||

|

а |

• |

• |

"^ |

чО |

• |

|||

|

о “ га |

ЧО 03 |

чО ГЯ |

чО СМ |

чО 03 |

чО |

оз oq |

||

|

к о о S м |

ф 2 а § 2 cti Ф tj О о в и 2 о S В в 2 о а в И и с- О ООО О et и |

Ф О га ф 2 ф 5g 2 m Ф О ° tt ? Ф О 2 га н 2 X О 2 |

’5 га о 2 1 2 О н га з а о И в 6$ о ” о и a ООО га о м к 2 О О 2 № В В |

схГ к ^ X Й | 2 и г; а а 2 Е з И 2 щ 2 а 2 о в ” 2 2 9 Й 2 2 Cti 2 9 в >s 2 а о S о 3 8$ 3 С в х |

52 га о 2 2 6 2 52 Ф & С |

о о о 4 О 2 о О Е 2 ns а 3 $ О в |

||

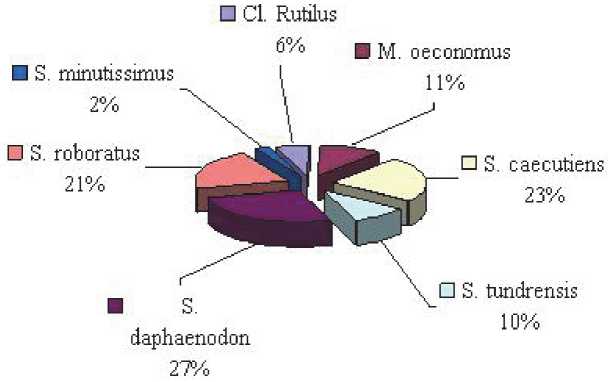

Рис. 2. Питание красной полевки на территории ресурсного резервата «Чабда»

максимально в зимний период [5, 17, 18]. Во время наших исследований основой рациона красной полевки были зеленые мхи и зеленые части растений (рис. 2). В меньшем объеме потребляются ягоды земляники, лишайники и грибы.

Величина выводка равна 7,8±0,3, что практически не различается с величиной в разных широтах в пределах таежной зоны Якутии - 7,83 – 8,10 [4, 5, 17]. По нашим материалам в районе исследований отлавливались только прибылые особи. Соотношение самцы-самки составило 1:1,5.

Microtus oeconomus Pallas, 1776 – Полевка-экономка

Полевка-экономка широко распространена почти по всей территории Якутии. Практически остаются не заселенными лишь некоторые районы арктических тундр и гольцовый пояс горных массивов. По долинам рек проникает до Северного Ледовитого океана [3]. Распределена в пределах ареала крайне неравномерно. Как правило, отсутствует на сухих водоразделах, обычна в сырых заболоченных [4]. Типичные стации полевки-экономки – луговые и лесные болота, заболоченные берега озер, долинные и приозерные разнотравно-злаковые и осоковые луга.

Среди грызунов фауны Якутии полевка-экономка по своим приспособлениям к около-водному существованию занимает третье место после ондатры и водяной крысы. В то же время она достаточна эврибионтна и может осваивать широкий круг местообитаний.

Весьма благоприятны для круглогодичного обитания экономок осоковые кочкарники, где создаются исключительные защитные, кормовые и микроклиматические условия. В районе наших исследований полевка-экономка заселяла открытые слабоувлажненные биотопы, здесь их численность достигала 23,1 экз. на 100 к/с (табл. 2).

Наши данные показывают, что средняя плодовитость в районе ресурсного резервата «Чаб-да» была несколько выше, чем в более северных частях ареала полевки-экономки и составила по количеству эмбрионов 8 и по количеству плацентарных пятен 8.

Отряд Insectivora – Насекомоядные Семейство Soricidae – Землеройки

Sorex caecutiens Lixmann, 1788 – Средняя бурозубка

По характеру распространения – палеарктический вид, населяет всю континентальную часть Якутии вплоть до побережья северных морей. По данным разных исследователей [4, 5, 18] на территории Якутии занимает самые различные биотопы. Предпочитает лиственничники брусничные и голубичные с мощным моховым покровом, являющиеся стациями размножения и переживания зимнего периода [3]. В сборах института биологических проблем криолитозоны СО РАН [7] этот вид доминировал смешанном березняке и ельнике, относительная численность составила 17,3 экз. на 100 к/с и 8,3 экз. на 100 к/с соответственно. По данным наших количественных учетов относительная численность средней бурозубки была высокой. Этот вид, наряду с крупнозубой и бурой бурозубками, самый многочисленный в наших отловах. Доля в общем отлове ягоды земляники

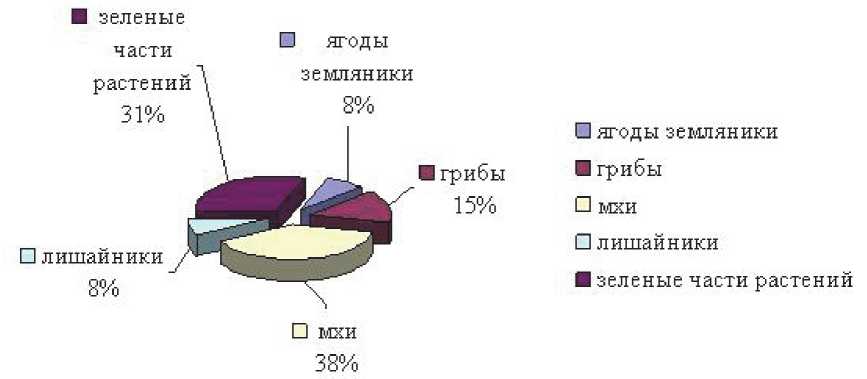

□ зеленые части

-

□ ягоды земляники

-

■ грибы

D мхи

-

□ зеленые части растений

-

■ лишайники

растений 53%

Рис. 3. Питание полевки-экономки на территории ресурсного резервата «Чабда»

мелких млекопитающих составила 23%. Наиболее высокая относительная численность (36,4 экз. на 100 к/с) отмечена на опушке ивово-березового леса с проективным покрытием почв до 90 %. Также с высокой плотностью зверек заселял сосновую рощу с проективным покрытием почв до 70 % (11,5 экз. на 100 к/с) и пырейно-пижмовом лугу (15,4 экз. на 100 к/с). В остальных биотопах относительная численность достигала 7,7 экз. на 100 к/с (табл. 2).

Спектр кормов, поедаемых зверьками в летний период, включает объекты как животного, так и растительного происхождения. Среди кормов животного происхождения по своему значению выделяются паукообразные и высшие насекомые.

В наших сборах на территории ресурсного резервата «Чабда» преобладали самки. Соотношение самцы-самки составило 1:1,6. Размножение продолжается до середины сентября. Средняя плодовитость по эмбрионам составляет 6,4 (n = 27, limit 3-9, m = 0,4). [3, 17]. Высокая плодовитость зверька отмечена Я.Л. Вольпертом и Е.Г. Шадриной [15] в долине средней Лены – 8,5±0,4 (n = 13).

Sorex daphaenodon Thomas, 1907 – Крупнозубая бурозубка

Восточный палеарктический вид, характеризуется как эвритопный вид, осваивающий широкий круг местообитаний в различных ландшафтных районах [3]. По данным Ю.В. Ревина [5] вид присутствовал во всех обследованных растительных ассоциациях. Численность крупнозубой бурозубки составляла 15,4% от общего числа бурозубок. В июле 2002г. [7] численность составила 3,5% от общего числа отловленных насекомоядных. Все особи были отловлены в березоволиственничном лесу [7] (табл. 3). По результатам наших учетов этот вид в июле 2005г. доминировал общем отлове мелких млекопитающих в бассейне нижнего течения р. Чабда. Наибольшая плотность отмечена в пырейно-разнотравный луг (ветрени- ца, пижма, тысячелистник, кровохлебка, клевер люпиновидный, василистник). Здесь относительная численность составляет 30,8 экз. на 100 к/с. В пырейно-пижмовый лугу и на опушке ивовоберезового леса, с проективным покрытием до 90% относительная численность составила 19,2 экз на 100 к/с и 22,7 экз. на 100 к/с. В остальных исследованных биотопах относительная численность заметно ниже до 7,7 экз. на 100 к/с (табл. 2) .

В летний период данный вид является выраженным энтомофагом. Значение растительной пищи в это время года не выходит за пределы второстепенного корма [5].

В наших отловах преобладали самки. Соотношение самцы-самки составило 1:1,75. По данным Ю.В. Ревина [5] средняя плодовитость по эмбрионам составляет 7,2.

Sorex roboratus Hollister, 1913 – Бурая бурозубка

Вид обычный в пределах Якутии. По наблюдениям Ревина Ю.В. (1989) демонстрирует избирательность в отношении выбора местообитаний. Этому виду больше подходят среднеувлажненные стации независимо от состава растительности, но обязательно с развито дерниной, мощной и рыхлой подстилкой.

По данным института биологических проблем криолитозоны СО РАН [7] этот вид отлавливался в смешанном среднеувлажненном березоволиственничном лесу, в осоковом кочкарнике и на опушке леса (табл. 3). Доля от общего числа составила 10,5%. По нашим данным наибольшая относительная численность в сосновой роще (26,9 экз. на 100 к/с), в осиново-сосновом лесу 15,4 экз. на 100 к/с и на пырейно-разнотравный луг (11,5 экз. на 100к/с). В остальных биотопах отловлено по одному зверьку.

Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 – крошечная бурозубка

Крошечная бурозубка населяет всю Сибирь, но приурочена к более южным её частям, лишь

Таблица 3. Относительная численность и биотопическое распределение мелких млекопитающих в ресурсном резервате «Чабда» (экз. на 100 конусо-суток, июль 2002 г. [7]

Sorex tundrensis Merriam, 1900 – Тундряная бурозубка

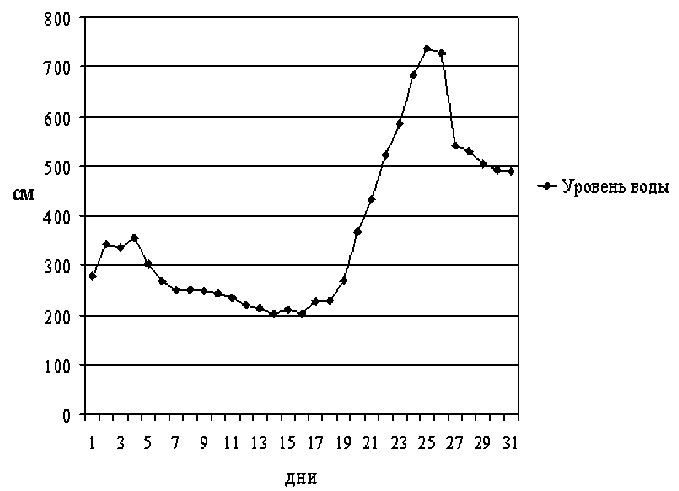

Тундряная бурозубка - широко распространенный вид. Основной массив ареала вида занимает восточною окраину Палеарктики к востоку от бассейна Печоры до побережья Тихого океана [5]. В Южной Якутии вид сохраняя свою привязанность к пойменным комплексам, обитает и во второстепенных для него биотопах – в лесах на сухих почвах и на болотах. Доля в общем отлове бурозубок составила 45,6 %. Численность зверька во всех обследованных биотопах в бассейне нижнего течения р. Мая составляла до 7,7 экз. на 100 к/с. В 2002г. [7] этот вид доминировал наряду со средней бурозубкой в отловах среди насекомоядных. По данным Ю.В.Ревина [5] численность тундряной бурозубки в бассейне верхнего течения р. Алдан была ниже и составила 1,4 экз. на 100 к/с. Материалы экспедиции института биологических проблем криолитозоны СО РАН указывают на высокую численность этого вида в осоковом кочкарнике с избыточным увлаж- нением [7]. В связи с этим можно отметить, что низкая численность в июле 2005 г. связана с высоким уровнем паводковых вод на р. Мая. Анализ половой структуры показал, что соотношение самцы-самки составило 2,5:1.

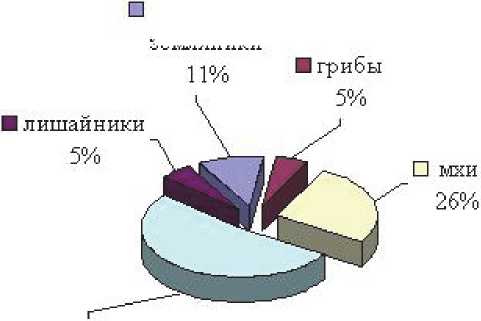

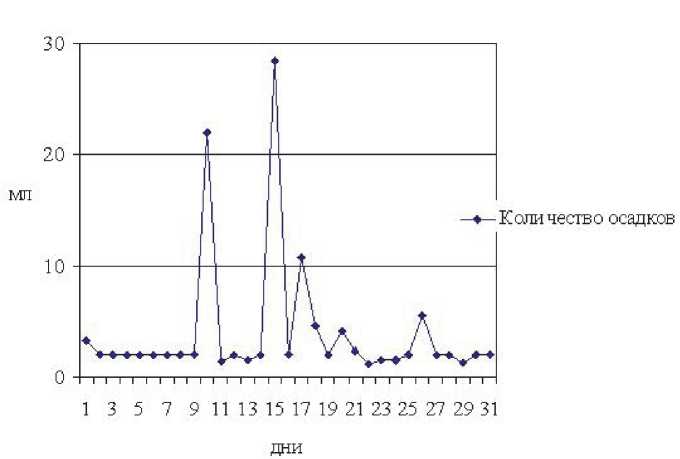

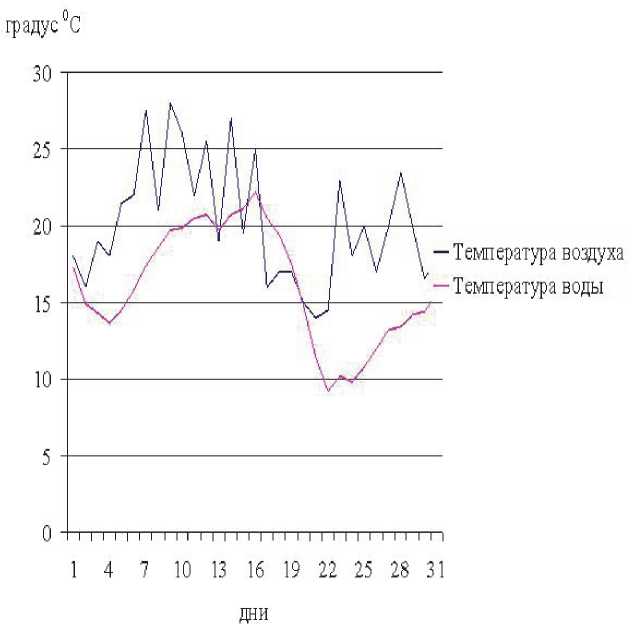

В июле 2005г. на р. Мая установились необычные для этого времени года метеорологические и гидрологические условия (рис. 4, 5, 6). Вследствие проливных дождей, продолжавшихся с 9 – 19 июля, резко увеличился уровень воды в р. Мая и в её притоках (рр. Юдома, Чабда, Аим). Паводком были затоплены большие территории лесов, лугов, аласов. По-видимому, это повлияло на биотопическое распределение мелких млекопитающих. Околоводные виды, такие как полевка-экономка в связи с затоплением характерных местообитаний, были вынуждены переселиться на более высокие и сухие стации. В несвойственных для нее слабоувлажненных биотопах с хорошо развитым травянистым покровом плотность населения была довольно высокой – 23,1 экз. на 100 к/с. Численность зверьков повсеместно резко уменьшилась из-за гибели большей части популяций. С паводком связана низкая численность и лесных видов, как красная полевка.

Высокую численность зверьков из рода бурозубок в это время мы объясняем тем, что высокая влажность и обильные осадки обусловили доступность и обилие кормовой базы, в частности дождевых червей.

Также были проведены исследования на содержание радионуклидов в почве и мелких млекопитающих на территории ресурсного резервата «Чабда». Гамма-спектральный анализ показал, что содержание радиоцезия в тушках бурозубок в обеих точках забора проб примерно одинаковое 1,5 ± 0,2 Бк/кг и 1,4 ± 0,2 Бк/кг, соответственно (табл. 4). Удельная активность искусственного цезия в почвенных пробах достигает значения

Рис. 4. Количество осадков в июле месяце на территории ресурсного резервата «Чабда»

Таблица 4. Удельная активность Cs-137 в исследуемых объектах в Усть-Майском районе

|

Объект исследования |

Содержание Cs-137 |

|

Почва (берег р. Алдан) |

1247,8 Бк/м 2 |

|

Почва (10 км автотрассы Усть-Мая - Амга) |

1447,9 Бк/м 2 |

|

Тушки бурозубок (пырейно-пижмовый луг) |

1,5±0,2 (Бк/кг) |

|

Тушки бурозубок (опушка ивово-березового леса) |

1,4±0,2 (Бк/кг) |

Рис.5. Уровень воды в р. Мая в июле 2005г.

Рис. 6. Метеорологические условия в ресурсном резервате «Чабда»

1447,9 Бк/м 2 . Эти данные показывают, что на территории ресурсного резервата «Чабда» содержание Cs-137 не превышает фоновый уровень по Якутии [19].

Таким образом, фауна мелких млекопитающих Юго-Восточной Якутии состоит из 18 видов. Доминирующим видом в лесных биотопах является красная полевка, а в околоводных биотопах доминирует полевка-экономка. Содоминантами красной полевки в районе исследований в ЮгоВосточной Якутии содоминантами являются крупнозубая и средняя бурозубки.

В Юго-Восточной Якутии относительная численность красной полевки в лесных биотопах достигает значения 7,54 экз. на 100 к/с. Наибольшая плотность населения крупнозубой бурозубки была отмечена в пырейно-разнотравном лугу – 30,8 экз. на 100 к/с, а средней бурозубки на опушках березового леса – 36,36 экз. на 100 к/с.

Основа питания красной полевки составляют зеленые части растений и мхи, поедание остальных компонентов зависит от доступности и обилия кормов. Средняя плодовитость красной полевки в Юго-Восточной Якутии – 7,8.

На территории ресурсного резервата «Чабда» удельная активность Cs-137 в почвах и тканях животных не превышает фоновый уровень по Якутии.

Список литературы Мелкие млекопитающие ресурсного резервата "Чабда" в южной Якутии

- Миддендорф А.Ф. Путешествие на север и восток Сибири. Спб., 1869.//Ч. 2: Север и восток в естественно-историческом отношении. Отд. 5. Сибирская фауна. 833 с.

- Тугаринов А.Я., Смирнов Н.А., Иванов А.И. Птицы и млекопитающие Якутии. Л., 1934. 134 с.

- Тавровский В.А., Егоров О.В., Кривошеев В.Г. и др. Млекопитающие Якутии. М.: Наука, 1971.660 с.

- Попов М.В. Определитель млекопитающих Якутии. Новосибирск: Наука, 1977. 424 с.

- Ревин Ю.В. Млекопитающие Южной Якутии. Новосибирск: Наука, 1989. 321с.

- Отчет «Биоразнообразие ресурсного резервата «Чабда» (Усть-Майский улус)» (начальный этап: ботаника, энтомология). МОП РС(Я), Департамент биологических ресурсов. -Якутск, 2001.

- Отчет «Биоразнообразие ресурсного резервата «Чабда» (птицы и млекопитающие)». МОП РС (Я), Департамент биологических ресурсов. -Якутск, 2002.

- Тюлина Л.Н. Лесная растительность среднего и нижнего течения р. Юдомы и низовьев р. Маи. Москва: Изд-во АН СССР, 1959. 222 с.

- Мостахов С.Е., Некрасов И.А., Дмитриева З.М., Калмыкова А.И. Якутская АССР (краткий географический словарь-справочник). -Якутск: Кн. Изд-во, 1980. 184 с.

- Гаврилова М.К. Климат Центральной Якутии. Якутск: Кн. изд-во, 1973. 119с.

- Андреев В.Н., Галактионова Т.Ф, Перфильева В.И., Щербаков И.П. Основные особенности растительного покрова Якутской АССР. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1987. 156 с.

- Мордосов И.И., Винокуров В.Н. Фаунистические комплексы млекопитающих таежной части Западной Якутии//Фауна и экология наземных позвоночных таежной Якутии. Якутск, 1980. С. 57-65.

- Чернявский Ф.Б. Млекопитающие крайнего Северо-Востока Сибири. М.: Наука, 1984. 389 с.

- Исаев А.П., Васильева В.К. Актуальные проблемы экологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова и Году здоровья//Некоторые результаты орнитологических и териологических исследований на территории ресурсного резервата «Чабда». Караганды, 1980. С. 107-109.

- Вольперт Я.Л., Шадрина Е.Г. Мелкие млекопитающие северо-востока Сибири. Новосибирск: Наука, 2002. 246 с.

- Колодезников В.Е. Мелкие млекопитающие Северо-Западной Якутии: Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Якутск, 2005. 153 с.

- Мордосов И.И. Млекопитающие таежной части Западной Якутии. Якутск, ЯНЦ СО РАН, 1997. 220 с.

- Кривошеев В.Г. Биофаунистические материалы по мелким млекопитающим тайги Колымской низменности//Исследования по экологии, динамике численности и болезням млекопитающих Якутии. М., 1964. С. 175-236.

- Яковлева В.Д. Физико-экологическое исследование воздействия мирных ядерных взрывов на окружающую среду в условиях криолитозоны: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Якутск, 2006. 21 с.