Мелкие млекопитающие в питании хищников европейской тайги

Автор: Якимова Алина Евгеньевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (129) т.1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится характеристика питания различных мелких и средних хищников и доля в нем мелких млекопитающих. Рассматривается взаимосвязь численности хищников и их основных жертв.

Хищники, жертвы, мелкие млекопитающие, доля в питании

Короткий адрес: https://sciup.org/14750322

IDR: 14750322 | УДК: 639.112:639.111.7:591.531.22.29(1-924.82)

Текст научной статьи Мелкие млекопитающие в питании хищников европейской тайги

В статье приводится характеристика питания различных мелких и средних хищников и доля в нем мелких млекопитающих. Рассматривается взаимосвязь численности хищников и их основных жертв. Ключевые слова: хищники, жертвы, мелкие млекопитающие, доля в питании

Мелкие млекопитающие (грызуны и насекомоядные) составляют основу питания многих хищных зверей. Так, горностай, лисица, лесной хорек, енотовидная собака, лесная куница, барсук, американская и европейская норки, даже волк и рысь используют их в пищу. Чаще хищники поедают полевок, в частности рыжую и серую, реже – землероек, крота.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

На территории Карелии отмечены 16 видов мелких млекопитающих, принадлежащих к двум отрядам. По степенидоминирования в суммарных отловах виды распределяются следующим образом: обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L.), рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Shreb.), малая бурозубка (Sorex minutus L.), средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxm.), темная полевка (Microtus agrestis L.), лесная мышовка (Sicista betulina Pall.), равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov.), водяная кутора (Neomus fodiens Penn.), красная полевка (Clethrionomus rutilus Pall.), полевая мышь (Apodemus agraris Pall.), лесной лемминг (Myopus schisticolor Lill.), мышь-малютка (Micromus minutus Pall.), крошечная бурозубка (Sorex minutissimus Zimm.), обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pall.), полевка-экономка (Mi-crotus oeconomus L.), водяная полевка (Arvicola terrestris L.). Два вида составляют абсолютное большинство населения мелких млекопитающих: обыкновенная бурозубка (49,3 %) и рыжая полевка (44,6 %) [11]. Содоминантами являются малая бурозубка, темная полевка и средняя бурозубка. Часть видов встречаются ежегодно, но имеют низкую численность. Лесной лемминг, обыкновенная полевка, полевка-экономка, мышь-малютка в Карелии редки и встречаются не ежегодно. Крошечная бурозубка (статус 3), равнозубая бурозубка (статус 4), полевая мышь (статус 3), лесной лемминг (статус 4) занесены в Красную книгу Карелии. Также в этой книге находятся лесная мышь и черная крыса – виды со статусом 0, то есть не встречавшиеся последние 20–30 лет. Показатель численности мелких млекопитающих в Карелии при учетах давилками колеблется по годам от 0,34 до 18,5 экз. на 100 ловушко-суток и составляет в среднем 5,85, канавками – от 2,7 до 25,4, в среднем 12,6 экз. на 10 канавко-суток [12]. Сравнение этих данных с таковыми в других районах Европейского Северо-Запада [11] позволяет оценить численность мелких млекопитающих в Карелии как среднюю.

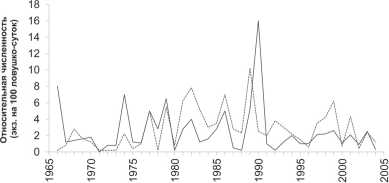

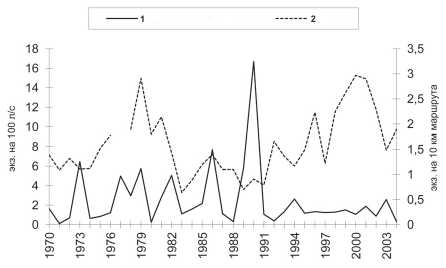

Динамика численности мелких млекопитающих в Карелии имеет ряд особенностей (рис. 1). Здесь нет четкой цикличности в смене подъемов и спадов численности как отдельных видов, так и всех мелких млекопитающих. При этом подъемы численности обычно редки и кратковременны, а периоды депрессии растянуты и имеют значительную глубину. Для многих видов мелких млекопитающих Карелия является северным пределом ареала, а значит, они находятся в более стрессовых условиях по сравнению с центром ареала. Этим обусловлены и низкая плотность популяции, и больший диапазон колебаний численности данных видов, так как в условиях пес-симума популяция разрежена, ее численность лимитируется в основном внешними факторами и, следовательно, менее стабильна.

Годы учетов

Рис. 1. Динамика численности грызунов (1) и землероек (2) в Карелии (по [11] с дополнениями): ось абсцисс – годы исследований, ось ординат – численность мелких млекопитающих (экз. на 100 ловушко-суток)

СОСТАВ ПИТАНИЯ ХИЩНИКОВ И ДОЛЯ В НЕМ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Данные о составе пищи некоторых мелких и средних хищников таежного Северо-Запада представлены в табл. 1. Ниже приводится более подробная характеристика рационов некоторых из них.

Таблица 1

Питание некоторых мелких и средних хищников Европейской тайги в среднем по Северо-Западу России (встречаемость, % от числа исследованных проб)

|

Пищевые объекты |

Ласка* |

Горностай* |

Куница* |

Хорек* |

Европейская норка* |

Американская норка* |

Енотовидная собака** |

Лисица** |

Барсук** |

|

Мышевидные грызуны |

87,1 |

77,9 |

37,4 |

62,1 |

27 |

33,9 |

14,3 |

96,9 |

53,4 |

|

Землеройки |

3,2 |

7,3 |

13,5 |

4,5 |

2,5 |

0,3 |

2,6 |

0,3 |

6,9 |

|

Ондатра |

1,8 |

4,6 |

0,8 |

3,7 |

1,3 |

||||

|

Заяц-беляк |

5,5 |

1,1 |

1,9 |

1,4 |

|||||

|

Птицы |

8,7 |

18,5 |

36 |

9,1 |

12,4 |

12,9 |

12,3 |

2,8 |

25,3 |

|

Амфибии |

13,4 |

6,6 |

40,2 |

46,3 |

26,7 |

13,5 |

23,9 |

||

|

Рептилии |

4,4 |

1,1 |

1,9 |

4,1 |

|||||

|

Рыбы |

3,4 |

29,2 |

26,7 |

5,2 |

|||||

|

Насекомые |

13,4 |

1,1 |

34,2 |

14,9 |

6,5 |

18,2 |

100 |

||

|

Растительные корма Примечание. |

8,7 * – по [8], |

** – по [6]. |

10,3 |

1,1 |

4,7 |

3,7 |

9,5 |

8,6 |

26,5 |

Ласка . Это наиболее специализированный «мышеед» семейства куньих. В Древнем Риме и раннесредневековой Европе ласка была домашним животным, поскольку охотилась на мышей. Основу питания зверька составляют мышевидные грызуны (до 52 %), доля других кормов незначительна. Специализация питания этого хищника наиболее выражена на севере ареала [8]. Так, на Кольском полуострове кроме мышевидных грызунов она поедает только незначительное количество рыбы. В Карелии рацион расширяется за счет землероек, птиц, лягушек, насекомых и растительных кормов, однако мышевидные грызуны остаются основным видом корма. Сезонная смена кормов у ласки не выражена.

В поисках пищи ласка тщательно обследует все укрытия мышевидных грызунов, встречающиеся ей на пути. Были также отмечены случаи попадания и гибели ласок в ловчих канавках, предназначенных для отлова мелких млекопитающих.

Горностай . Основу питания горностая на Северо-Западе России в течение круглого года составляют мышевидные грызуны. Из них доля полевок на Кольском полуострове достигает 93 % [16], в Карелии она, включая ондатру, зимой составляет 66,6–71,4 % [3]. Сезонные различия в питании невелики. Летом набор кормов несколько разнообразнее за счет включения в рацион ящериц, лягушек, ягод.

Сравнительный анализ географических особенностей питания горностая показал, что при высокой и средней численности мелких млекопитающих различия в составе пищи хищника обнаружены только в видовом составе жертв, что определялось их доминированием среди населения мелких млекопитающих в разных зонах [3]. И только в годы низкой численности грызунов важное значение в питании горностая приобретают другие, в том числе растительные корма [16]. В южных областях заметное место в рационе зверька занимают птицы.

Лесная куница . По характеру питания куница является эврифагом, объектами ее питания служат более 40 видов корма [3], [8]. Тем не менее основное место в питании куницы во все сезоны принадлежит млекопитающим, из них наиболее часто поедаются мышевидные грызуны и белка (в среднем 54 и 17 % встреч). Насекомоядных, зайца-беляка и ондатру куница ест значительно реже. Несмотря на то что видовой состав жертв куницы разнообразнее на юге, основу питания хищника везде составляют фоновые виды мышевидных грызунов – рыжие и серые полевки, из насекомоядных – обыкновенная бурозубка и крот, в Ленинградской области она иногда успешно охотится на ежей. На Кольском полуострове и в Карелии в рационе куницы преобладают рыжие полевки, в то время как в Ленинградской области – серые [8], при этом встречаемость определенного вида корма в желудках и экскрементах хищника напрямую зависит от его обилия.

В отдельные годы наблюдается увеличение частоты встреч следов куницы в местах с повышенной численностью полевок – зарастающие вырубки, окраины полей, пограничные линии смешанных лесов с открытыми и полуоткрытыми стациями и др. [3].

Лесной хорек . Основу рациона хищника составляют три компонента – мышевидные грызуны, лягушки и птицы. Наибольшее значение в питании имеют мышевидные грызуны, доля которых зимой в Карелии достигает 89 % [3]. Подобное предпочтение отмечено и в ряде других частей ареала хищника: в Московской области – 95,8 % [13], в Татарии – 74,8 % [2], в Литве – 74,8 % [14]. Однако на Северо-Западе России зверек также достаточно часто питается земноводными. Из мышевидных грызунов жертвами хорька становятся преимущественно серые полевки, поскольку именно эти виды преобладают в сравнительно открытых и прибрежных биотопах, которые предпочитает и хорек.

Американская норка . Состав пищи европейской и американской норок имеет много общего и характеризует их как довольно широких эври-фагов. Далее речь идет об американской норке, поскольку уже в конце 1970-х – начале 1980-х годов европейская норка в Карелии была замещена норкой американской [3]. В питании хищников в течение года довольно равномерно представлены мелкие млекопитающие, земноводные, рыбы, ракообразные, меньшее значение имеют птицы. Растительные корма встречаются редко и в небольшом количестве [3].

Основу питания норок на Кольском полуострове составляет рыба, а также лемминги и другие мышевидные грызуны. В Карелии и в Ленинградской области довольно большое значение, помимо названных групп, имеют также земноводные и птицы [8].

Енотовидная собака . Является одним из самых широких эврифагов семейства собачьих. Основу питания енотовидной собаки во все сезоны года составляют млекопитающие и главным образом мышевидные грызуны. Осенью их доля, по разным данным, составляет от 30,4 [14] до 48,3 % [1] в северо-западных областях России и 43 % в Южной Финляндии [19]. Во второй половине весны и летом несколько сокращается потребление хищником мышевидных грызунов (до 21,8 %), зато возрастает роль в его питании насекомых (29,5), ягод (27,3), амфибий (10,3) и птиц (6,1 % от общего числа встреч) [4].

Аналогичные изменения состава пищи енотовидной собаки наблюдаются и в Финляндии, где летом вдвое сокращается потребление полевок – до 20 %, но в несколько раз возрастает поедание амфибий и рептилий – до 30 % против 6 % весной и 12 % осенью, почти втрое увеличивается и доля насекомых – до 80 % [19].

Лисица . На севере региона основу питания лисицы составляют мышевидные грызуны (до 93 % встреч). При недостатке этой добычи резко возрастает потребление лисицей тетеревиных птиц (до 40 %) и зайца-беляка [17]. В Карелии в питании лисицы также велико значение мышевидных грызунов (60–80 % встреч), но значительную долю составляют заяц-беляк (12–24 %), тетеревиные птицы (8–30 %), падаль (6–30 %); встречаемость насекомых доходит до 17 %, ягод – до 9–33 % [9]. Южнее, в Ленинградской и Псковской областях, встречаемость мышевидных грызунов в рационе лисицы достигает 98,8 %, птиц – 2,8 %, насекомых – 18,2 %, растительных кормов – 8,6 % [4].

Рысь. Основу питания рыси в Карелии составляют: заяц-беляк – 49,2 %, тетеревиные птицы – 19 % и мелкие млекопитающие – 6,3 % [4]. Более крупные животные, такие как копытные, становятся добычей рыси довольно редко. Имеются некоторые географические различия в питании хищника на Северо-Западе России. Так, на се- вере региона (Карелия) рысь иногда нападает на северных оленей, а в южных областях (Новгородская, Псковская) успешно охотится на косуль и молодых кабанов. В Ленинградской области известны случаи нападения хищника на акклиматизированных пятнистых оленей [7].

Географические различия в составе пищи рыси на территории Северо-Запада России проявляются не только в большем разнообразии крупных и мелких животных в рационе хищника на юге, но и в довольно значительном участии в ее питании здесь тетеревиных птиц. В итоге в южных областях региона рысь – больший эври-фаг, чем, например, в Карелии, где она кормится в основном зайцами.

Барсук . Мелкие млекопитающие и земноводные имеют в жизни барсука весьма существенное значение. В поисках пищи звери часто раскапывают кротовые ходы, очевидно, это делается и для сбора беспозвоночных, попавших в ходы, и с целью поимки самого крота [8]. Такого мнения придерживается и О. С. Русаков [18], который сообщает, что из 284 ходов крота, учтенных им на барсучьих тропах в Ленинградской области, 209 были разрыты барсуками. Из мелких млекопитающих наибольшее значение в питании барсука имеют рыжие и серые полевки, реже насекомоядные.

Волк . Основные жертвы волка – копытные звери и заяц-беляк. Однако волчата уже с 2– 3-месячного возраста пытаются добывать себе дополнительный корм (мелких грызунов, птиц) в окрестностях логова [3].

Таким образом, мелкие млекопитающие являются объектами питания для большого числа хищников.

СВЯЗЬ ЧИСЛЕННОСТИ ЖЕРТВ И ХИЩНИКОВ

Существует большая или меньшая связь численности хищника с таковой его основных жертв. Для оценки этих связей были сопоставлены многолетние данные лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН по численности мелких млекопитающих (получены согласно стандартным методикам) и некоторых хищников (по данным зимнего маршрутного учета). Учитывая то, что землеройки поедаются хищниками весьма неохотно, к рассмотрению принималась исключительно численность мышевидных грызунов. Анализ изменений численности «жертв» и «хищников» показал слабую положительную корреляцию хода численности мышевидных грызунов с таковой горностая (достоверную), лисицы, лесного хорька (табл. 2).

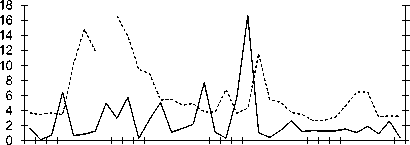

Лисица. Периодичность колебаний численности лисицы наиболее выражена на северной периферии ее ареала [3]. Это можно объяснить тем, что здесь численность мышевидных грызунов имеет более определенную цикличность. Так, А. А. Насимович [17] отмечает, что на Кольском полуострове подъемы и спады численности рыжей полевки (доминирующей среди мелких млекопитающих) следуют друг за другом через 4 года, и такая же периодичность прослеживается в изменениях численности лисицы. В Ка- релии также в ряде случаев можно увидеть согласованные изменения численности лисицы и мелких млекопитающих с тайм лагом в один год (рис. 2, табл. 2).

Таблица 2

Связь между обилием мышевидных грызунов и обилием хищных млекопитающих в Питкярантском районе Карелии (1969–2005 годы)

|

Коэффициент Спирмена |

p-level |

Коэффициент Пирсона |

p-level |

|

|

Мышевидные грызуны (отлов канавками) – горностай |

-0,441971 |

0,008870 |

-0,3045 |

0,115 |

|

Мышевидные грызуны (отлов канавками) – куница |

0,109403 |

0,537952 |

-0,805 |

0,684 |

|

Мышевидные грызуны (отлов канавками) – лисица |

-0,131340 |

0,278358 |

0,0899 |

0,649 |

|

Мышевидные грызуны (отлов канавками) – хорь |

-0,195503 |

0,267835 |

0,0225 |

0,910 |

|

Мышевидные грызуны (отлов ловушками) – горностай |

-0,043714 |

0,806086 |

-0,0605 |

0,760 |

|

Мышевидные грызуны (отлов ловушками) – куница |

-0,012686 |

0,943231 |

-0,1044 |

0,597 |

|

Мышевидные грызуны (отлов ловушками) – лисица |

-0,62591 |

0,725095 |

-0,1072 |

0,587 |

|

Мышевидные грызуны (отлов ловушками) – хорь |

0,29813 |

0,867077 |

-0,1102 |

0,577 |

ОСОЮСПСЧЮООт-тГГ^ОСО Ь.Ь.Ь-Ь-ООООООСЯСПСЯОО 0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)00

Рис. 2. Динамика численности мышевидных грызунов и лисицы в Южной Карелии: 1 – мышевидные грызуны; 2 – лисица

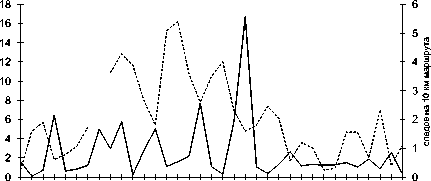

Горностай. На юге Карелии существует связь между ходом численности горностая и мышевидных грызунов (рис. 3, табл. 2). П. И. Данилов [3] показывает, что стациальное распределение горностая изменяется по годам в соответствии с изменением численности мелких млекопитающих. Так, в годы «неурожая» основных жертв горностая и при низкой численности последнего его распределение носит выраженный очаговый характер, когда хищники встречаются преиму- щественно в стациях «переживания полевок» – по окраинам сельскохозяйственных угодий, на опушках леса, по берегам водоемов, окраинам населенных пунктов. В годы обилия полевок следы хищника встречаются во всех типах угодий.

Протяженность охотничьего хода самцов горностая в Карелии в среднем равняется 2,6 (n = 20) км, самок – 2,0 (n = 9) км [7], [8]. При высокой численности мышевидных грызунов средняя длина охотничьего хода была почти вдвое меньше и составила у самцов 1,5 (n = 8) км, у самок 1,0 (n = 4) км. В годы со сравнительно низкой численностью основных жертв протяженность охотничьих перемещений хищников возросла: самцов – до 4 (n = 9) км, самок – до 3 (n = 3) км.

Рис. 3. Динамика численности мышевидных грызунов и горностая в Южной Карелии: 1 – мышевидные грызуны;

2 – горностай

В Карелии площадь участка обитания зверьков в годы обилия корма составляет: у самцов – 10–15 га, у самок – 7–10 га. В годы же с низкой численностью жертв она возрастала до 25–30 га у самцов и 20 га у самок [7]. Сходные данные получены в Финляндии [19]. Там район охоты самца составляет в среднем 20 га (n = 11), самки – 7 га (n = 29).

На севере – в Лапландском заповеднике, где численность мелких млекопитающих существенно ниже, чем на юге Карелии, участки обитания в кормные зимы не превышают 100 га, тогда как в голодные годы их площадь достигает нескольких квадратных километров [16].

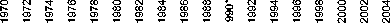

Хорек. П. И. Данилов [3] отмечает отсутствие сколько-нибудь выраженной периодичности колебаний численности лесного хорька в Карелии и объясняет это особенностями динамических процессов в популяции вида на пределе ареала. Однако при этом на юге республики прослеживается некоторая связь динамики численности хищника и мышевидных грызунов – его основных жертв (рис. 4, табл. 2). Значительно южнее – в Псковской области – четкой зависимости между численностью хищника и обилием грызунов не прослеживается [3], что объясняется большим разнообразием жертв и их обилием в данном регионе.

Рис. 4. Динамика численности мышевидных грызунов и лесного хорька в Южной Карелии: 1 – мышевидные грызуны; 2 – лесной хорек

Куница . Движение численности куницы в первую очередь зависит от пресса охоты. Обеспеченность кормами играет меньшую роль, обусловливая только малые циклы изменения численности [8]. Это объясняет отсутствие четкой зависимости между численностью куницы и обилием мышевидных грызунов (рис. 5, табл. 2).

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в Карелии существует слабая зависимость численности мелких и средних хищников от обилия мышевидных грызунов; эта связь не носит четко выраженного характера. Это объясняется особенностями динамики численности мелких млекопитающих в Карелии, а также тем, что мышевидные грызуны не являются единственным пищевым объектом для названных хищников.

Рис. 5. Динамика численности мышевидных грызунов и куницы в Южной Карелии: 1 – мышевидные грызуны;

2 – куница

БЛАГОДАРНОСТИ

* Работа поддержана грантами ОБН РАН «Биологические ресурсы России», Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Биологическое разнообразие», грантом РФФИ № 10-04-00913.

Список литературы Мелкие млекопитающие в питании хищников европейской тайги

- Геллер М. Х. Биология уссурийского енота, акклиматизированного на Северо-западе европейской части СССР//Труды НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера. Норильск, 1959. № 9. С. 115-124.

- Григорьев Н. Д., Теплов В. П. Результаты исследования питания пушных зверей в Волжско-Камском крае//Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1939. Т. 56. Вып. 1/2. С. 101-195.

- Данилов П. И. Охотничьи звери Карелии: Экология, ресурсы, управление, охрана. М.: Наука, 2005. 340 с.

- Данилов П. И., Ивантер Э. В., Зимин В. Б. Изменения зоогеографической структуры и пути формирования современной фауны наземных позвоночных Карелии//VIII Зоогеографическая конференция. М., 1979. С. 20-23.

- Данилов П. И., Русаков О. С. Значение оценки кормности угодий при относительных учетах охотничье-промысловых животных//Вопросы экологии животных. Петрозаводск, 1974. С. 174-179.

- Данилов П. И., Русаков О. С., Туманов И. Л. Хищные звери Северо-Запада СССР Л.: Наука, 1979. 256 с.

- Данилов П. И., Русаков О. С., Туманов И. Л. и др. Рысь Евразии: эколого-географическая характеристика по регионам: Северо-запад России//Рысь: Региональные особенности экологии, использования и охраны. М.: Наука, 2003. С. 31-52.

- Данилов П. И., Туманов И. Л. Куньи Северо-Запада СССР Л.: Наука, 1976. 256 с.

- Ивантер Э. В. Материалы по биологии и численности лисицы в Карельской АССР//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 1969. Т. 14. Вып. 4. С. 196-211.

- Ивантер Э. В. К изучению барсука на северном пределе ареала//Тр. Гос. заповедника Кивач. 1973. Вып. 2. С. 164-173.

- Ивантер Э. В. Популяционная экология мелких млекопитающих таежного Северо-запада СССР. Л.: Наука, 1975. 318 с.

- Ивантер Э. В., Макаров А. М. Территориальная экология землероек-бурозубок. Петрозаводск, 2001. 272 с.

- Лавров Н. П. К биологии обычного хоря (Putorius putorius L.)//Бюллетень МОИП. Отд. биол. 1935. Т. 44. Вып. 7/8. С. 362-372.

- Мельджюнайте С. А. Куницеобразные хищники Литовской ССР, их биология, численность и хозяйственное значение: Автореф. дисс.. канд. биол. наук. Вильнюс, 1963. 22 с.

- Морозов В. Ф. Акклиматизация уссурийского енота (Nyctereutes procyonoides) как пример успешного преобразования фауны пушных зверей Европейской территории СССР//Зоологический журнал. 1953. Т. 32. № 3. С. 524-533.

- Насимович А. А. Очерк экологии горностая в Лапландском заповеднике//Тр. Лапландского государственного заповедника. 1948а. Вып. 3. С. 3-37.

- Насимович А. А. Экология лисицы в Лапландском заповеднике//Тр. Лапландского гос. заповедника. 1948. Вып. 3. С. 37-79.

- Русаков О. С. Горностай. Ласка. Черный хорь. Барсук//Охотничьи звери и их промысел. М., 1970. С. 41-53, 61-65.

- Kauhala K., Helle E. Supikoirakannan runsauteen vaikuttavista tekijöistä Suomessa//Suomen Riista. Helsinki. 1992. № 39. S. 102-110.

- Siivonen L. Suuri nisäkäskirja. Helsinki, 1956. 800 s.