Местнораспространенный рак орофарингеальной зоны:настоящие перспективы таргетной терапии

Автор: Вельшер Леонид Зиновьевич, Космынин Александр Андреевич, Дудицкая Татьяна Константиновна, Бяхов Михаил Юрьевич

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Оригинальные статьи, собственные исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены данные клинического исследования 102 пациентов (96 мужчин, 6 женщин) трудоспособного возраста (40-70 лет), страдающих местнораспространенным раком орофарингеальной области.Показан современный подход в лечении этих больных в виде применения таргетной терапии в неоадъювантном режиме с учетом биологического профиля опухоли. Это позволяет улучшить качество жизни, оптимизировать послеоперационную реабилитацию и психо-социальную адаптацию больных.

Орофарингеальный рак (oropharynx cancer), таргетная терапия (targeted therapy), качество жизни (quality of life)

Короткий адрес: https://sciup.org/14045447

IDR: 14045447

Текст научной статьи Местнораспространенный рак орофарингеальной зоны:настоящие перспективы таргетной терапии

Плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ) занимает шестое место в мире по распространенности среди злокачественных новообразований. Ежегодный прирост заболевших составляет 600000 случаев [18]. В Российской Федерации заболеваемость карциномой орофарингеальной зоны с 1997-2007 годы увеличилась с 24,7 до 29,6 на 100000 населения. Доля запущенных случаев заболевания выросла с 26,4% до 31,2%, летальность составляет 15,6% [8]. Наиболее частыми локализациями рака головы и шеи являются полость рта, рото- и гортаноглотка, гортань [4,5]. Более чем в 70% случаев пациенты обращаются заме- дицинской помощью с запущенными формами заболевания (III, IV стадии), при которых проведение радикального лечения невозможно или резко ограничено [18,19]. Хирургическое вмешательство для этой категории больных требует проведения расширенно-комбинированных операций, которые носят «калечащий» характер, что значительно ухудшает качество жизни. Лучевая терапия в сочетании с оперативным лечением либо в самостоятельном виде с использованием высоких доз облучения сопровождается развитием тяжелых осложнений (ксеростомия, дисфагия, мукозиты и др.), что ограничивает возможности ее примене-

Местнораспространенный рак орофарингеальной зоны: настоящие перспективы таргетной терапии.

ния, затрудняет психо-социальную адаптацию и реабилитацию этих больных.

Кроме того, при комбинированном лечении больных ПРГШ в 10-30% случаев возникает местный рецидив, включая тех, у которых края резекции при гистологическом исследовании были без признаков опухоли, что указывает на возможное субклиническое системное распространение опухоли еще до стадии генерализации. В связи с этим возрастает роль комплексного подхода в лечении этих больных с использованием не только хирургии и лучевой терапии, но и лекарственных методов лечения, т. е. системного воздействия на опухолевые клетки.

Химиотерапия у больных ПРГШ долгое время применялась с паллиативной целью при неоперабельных распространенных опухолевых процессах, чаще рецидивного характера, с наличием отдаленных метастазов.

Все применяемые современные схемы полихимиотерапии с использованием препаратов платины, 5-фторурацила (5-ФУ), таксанов обеспечивают уровень объективных ответов только лишь на 30-40%, не увеличивая продолжительности жизни больных. Низкая чувствительность опухолей заставляет искать новые возможности комплексного лечения [3,6,7].

Новейший этап истории противоопухолевой терапии отсчитывается с середины 1990-х годов, хотя его основы были заложены достижениями фундаментальной биологии предшествующих двух десятилетий [2]. В этих исследованиях были раскрыты молекулярные механизмы регулирования пролиферации и дифференцировки клеток, что позволило разработать лекарственные препараты с принципиально новым механизмом действия [1].

В отличие от классических цитостатиков, основой действия которых является нарушение клеточного цикла, препараты таргетной терапии воздействуют на молекулярно-клеточные мишени, тем самым блокируя более ранние этапы канцерогенеза. Среди них есть и открывшие новый этап эволюции в лечении больных, страдающих плоскоклеточной карциномой орофарингеальной области [2,15,17,19,20].

Основной мишенью при ПРГШ выступает рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). При плоскоклеточном раке орофарингеальной зоны гиперэкспрессия рецептора эпидермального фактора роста отмечается приблизительно в 90-100% случаев, что ассоциируется с худшим прогнозом, низкой дифференцированностью опухоли, снижением общей и безрецидивной выживаемости [9,14, 21].

В 2004 году три группы исследователей опубликовали данные о том, что мутации гена тирозинкиназного домена EGFR сопровождаются повышенной чувствительностью опухолей к ингибиторам тирозинкиназы EGFR — гефитинибу и эрлотинибу [12,14,15]. Большинство мутаций происходит или в экзоне 19 гена EGFR по типу делеций (29 из 56,52% случаев), что приводит к потере 4 аминокислот (лейцина, аргинина, глутаминовой кислоты и аланина), или в экзоне 21 гена EGFR в виде точечных мутаций, ведущих к замене аминокислот в положении 858 (L858R, т. е. замещению лейцина аргинином; 20 из 56,36% случаев) [15]. Наличие мутации гена EGFR — сильный прогностический фактор более благоприятного результата лечения с помощью гефитиниба. Впервые высокую эффективность, при наличии мутации гена EGFR, продемонстрировал гефитиниб в лечении немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ): частота объективного ответа 84,6%. [10,11,16].

Ввиду того, что гиперэкспрессия EGFR при злокачественных опухолях головы и шеи определяется в 80-100% случаев [13] нами начато исследование по изучению эффективности комбинации цисплатина, 5-фторурацила и гефитиниба (Иресса) у больных с распространенным (III, IV стадии) плоскоклеточным раком орофарингеальной области, имеющих мутацию EGFR.

Материалы и методы

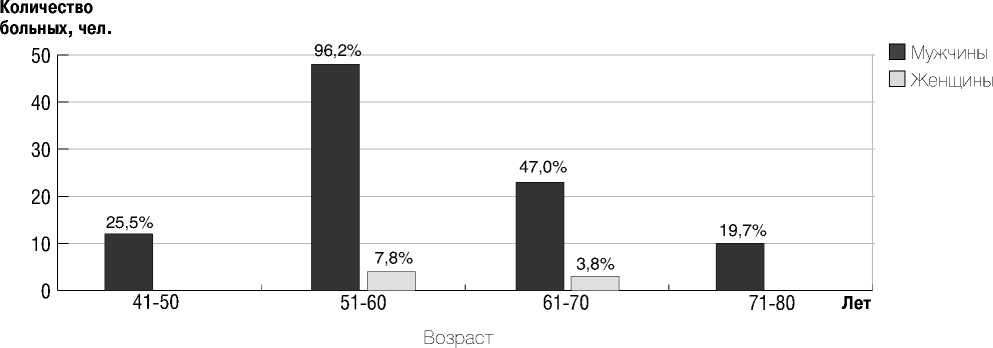

С марта 2009 года по июнь 2012 года прошли лечение 102 больных (96 мужчин, 6 женщин) в возрасте 40-75 лет, средний возраст — 57 лет. Эти данные проиллюстрированы на рисунке 1.

На представленной диаграмме показано распределение по возрасту больных в период с 2009 по 2012 гг., где значительную часть составляют мужчины трудоспособного возраста. Женщин, страдающих раком орофарингеальной области в семь раз меньше, чем мужчин.

По локализации первичной опухоли орофарингеальной зоны все больные (102 человека) распределены на две группы следующим обра-

Рисунок 1. Распределение больных раком орофарингеальной зоны по возрасту.

зом: изучаемая и контрольная. По локализации опухолей в 1-ую группу включены пациенты:

22 человека (44,0%) — рак ротоглотки;

13 человек (26,0%) — рак гортаноглотки;

7 человек (14,0%) — рак подвижной части языка,

7 человек (14,0%) — рак дна полости,

1 человек (2,0%) — рак ретромолярной зоны.

Во 2-ую группу включены больные со следующими локализациями опухолей: х ” 21 человек (40,4%) — рак ротоглотки; I з 15 человек (28,8%) — рак гортаноглотки; >S 8 человек (15,4%) — рак подвижной части языка; I 2 8 человек (15,4%) — рак дна полости рта.

Всем больным до начала лечения определялся биологический профиль опухоли на наличие экспрессии и мутации рецептора эпидермального фактора роста EGFR. Наличие мутации гена EGFR определяли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а экспрессия EGFR иммуногистохимическим способом.

После чего больные методом рандомизации распределялись на две лечебные группы:

1-я группа (исследуемая) — цисплатин 100 мг/м2 в/в в 1-й день, 5-фторурацил 500 мг/м2 в/в 1-5 день с интервалом 21 день 4 цикла и гефитиниб (Иресса) 250 мг per os ежедневно в течение 16 недель;

2-я группа (контрольная) — цисплатин 100 мг/м2 в/в в 1-й день, 5-фторурацил 500 мг/м2 в/в 1-5 день с интервалом 21 день 4 цикла.

Оценка опухолевого ответа проводилась согласно критериям RECIST.

Результаты

Эффект оценен у 102 больных, завершивших лечение. В исследуемой группе (таблица 1) у 88% больных отмечался объективный эффект: в 32% случаев полная регрессия опухоли, в 40% наблюдений частичный ответ и у 16% стабилизация опухолевого процесса. Для сравнения: в группе контроля полных клинических регрессий вовсе не отмечалось, частичный ответ наблюдался в 48,1% случаев, стабилизация процесса достигнута лишь в 5,8%, но обращает на себя внимание статистически значимый показатель прогрессирования опухолевого процесса — 46,1%, что в 3,8 раза превышает показатель группы таргетного лечения (р>0,001). При анализе результатов неоадъювантной терапии выявлено, что различия между группами статистически достоверны (р=0,03).

Проводя дальнейший анализ, мы увидели, что клинический ответ опухоли на неоадъювантную лекарственную терапию был сопоставим со степенью морфологического ответа. В исследуемой группе не было ни одного случая, который не среагировал бы на проводимое лечение (таблица 2). В то время как в контрольной группе не было ни одного случая лекарственного патоморфоза III-IV степени.

Таким образом, мы видим, что объективный эффект в группе лечения гефитиниб + химиотерапия значительно превосходит группу стандартной химиотерапии, а следовательно, улучшается прогноз заболевания.

По результатам анализа биологического профиля EGFR, в 100% случаев мы наблюда-

Местнораспространенный рак орофарингеальной зоны: настоящие перспективы таргетной терапии.

Таблица 1. Результаты неоадъювантной лекарственной терапии в группах лечения.

|

Группы |

Число больных |

Объективный эффект |

||||

|

Полный ответ |

Частичный ответ |

Стабилизация |

Клинический ответ |

Прогрессирование |

||

|

Исследуемая |

50 чел. |

16 чел. (32%) |

20 чел. (40%) |

8 чел. (16%) |

44 чел. (88%) |

6 чел. (12%) |

|

Контрольная |

52 чел. |

– |

25 чел. (48,1%) |

3 чел. (5,8%) |

28 чел. (53,9%) |

24 чел. (46, 1%) |

|

Всего |

102 чел. (100%) |

16 чел. (32%) |

45чел. (88,1%) |

11 чел. (21,8%) |

72 чел. |

30 чел. (58,1%) |

Таблица 2. Сравнительная оценка лекарственного патоморфоза.

Выводы

Анализируя полученные результаты, мы видим значительную эффективность лечения больных, имеющих мутацию EGFR в группе использования гефитиниба. Комбинирование таргетной терапии со стандартной химиотерапией позволяет существенно повысить эффективность лечения, а следовательно, улучшить прогноз заболевания. Эти результаты создают перспективы применения данной схемы лечения на консервативном этапе лечения (химио-лучевом) при более ранних стадиях опухолевого процесса, что в свою очередь приближает нас к оптимальному комплексному лечению больных плоскоклеточным раком головы и шеи. Набор материала продолжается.

Список литературы Местнораспространенный рак орофарингеальной зоны:настоящие перспективы таргетной терапии

- Копнин Б. П. Неопластическая клетка: основные свойства и механизмы возникновения//Практическая онкология -2002. -№ 4. -С. 229-235

- Моисеенко В. М. Возможности моноклональных антител в лечении злокачественных опухолей//Практическая онкология -2002. -№ 4 -с. 253-261

- Новик А. А., Камилова Т. А., Цыган В. Н. Новая парадигма и новые мишени терапии рака//Вопросы онкологии -2003. -№ 6. -С. 695-703

- Пачес А. И. Опухоли головы и шеи. -Медицина, 1997. -460 с

- Пачес А. И. Опухоли головы и шеи. -Медицина, 2001. -16 с

- Платинский Л. В., Брюзгин В. В., Блюменберг А. Г. и др. Применение комбинации препаратов паклитаксела, цисплатина и фторурацила в амбулаторной химиотерапии злокачественных опухолей//Русский Медицинский журнал. -2002. -Т. 10, № 24. -С. 1116-1118

- Подвязников С. О., Бяхов М. Ю. Опыт применения таксола в химиотерапии плоскоклеточного рака головы и шеи//Современная онкология -2002. -Т. 4, № 3. -С. 126-130

- Чиссов В. И., Старинский В. В., Петрова Г. В. Состояние онкологической помощи населению России в 2007 году. -Москва, 2008. -с.16

- Grandis J. R., Melhem M. F., Gooding W. E. et al. Levels of TGF-α and EGFR protein in head and neck squamous cell carcinoma and patient survival. J. Natl Cancer Inst, 1998; 90 (11): 824-828

- Inoue A., Kobayashi K., Naemondo M. et al. A randomized Phase III study comparing gefitinib with carboplatin/paclitaxel for the first-line treatment of non-small cell lung cancer with sensitive EGFR mutations: NEJ002 study Eur. J. Cancer 45 (Suppl.1), 2009 (Abstract 9LBA)

- Lee J. S., Park K., Kim S.-W. et al. A randomized Phase III study of gefitinib (IRESSA) versus standard chemotherapy (gemcitabine plus cisplatin) as first-line treatment of never-smokers with advanced or metastatic adenocarcinoma of the lung. J. Trobac. Oncol. 4 (Suppl.1), 2009 (Abstract PRS.4)

- Lynch T. J., Bell D. W., Sordella R. et al. Activating mutations in the growth factor receptor underlying responsiveness of no-small-cell lung cancer to gefitinib. N. Engl. J. Med. 350, 2129-2139 (2004)

- Mitsudomi T., Morita S., Yatabe Y. et al. Gefitinib versus cisplatin plus docetaxel in patients with non-small cell lung cancer harbouring mutations of the growth factor receptor (WJTOG3405): an open label, randomized Phase III trial. Lancet Oncol. 11 (2), 121-128 (2010)

- Ono M., Kowano M. Molecular mechanisms of epidermal growth factor receptor (EGFR) activation and response to gefitinib and other EGFR-targeting drugs. Clin. Cancer Res.12, 7242-7251 (2006)

- Paez J. G., Janne P. A., Lee J. C. et al. EGFR mutations in lung cancer: correlation with clinical response to gefitinib therapy. Science 304, 1497-1500 (2004)

- Pao W., Miller V., Zakowski M. et al. EGF receptor gene mutations are common in lung cancers from «never smokers» and are associated with sensitivity of tumors to gefitinib or erlotinib. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101.13306-13311 (2004)

- Rivera F., Garcia-Castano A., Vega N., et al. Cetuximab in metastatic or recurrent head and neck cancer: the EXTREME trial. Expert Rev. Anticancer Ther. 9 (10), 1421-1428 (2009)

- Stewart, B. W. and Kleihues P. E. World Cancer Report, Lyon, France, International Agency for Research on Cancer Press (2003)

- Venmorven J. B. et al. J. Clinical oncology. 2007, 25:16, 2171-2177

- Vermorken J. B., Mesia R., Rivera F. et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. N. Engl. J. Med. 2008, 359 (11), 116-1127

- Vernham G. A., Crowther J. A. Head and neck carcinoma-stage at presentation. Clin. Otolaryngol Allied Sci 1994; 19; 120-124