Местный гемостаз при операциях по поводу метастатического поражения печени

Автор: Ханевич М.Д., Хлобыстина А.Г., Диникин М.С., Вашкуров С.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ применения различных видов местного гемостаза (ушивание, аргоноплазменная коагуляция, использование пластин тахокомба) у 103 больных, которым выполнялись резекции печени по поводу метастатического поражения. Обсуждена эффективность способов окончательного гемостаза и их влияние на течение послеоперационного периода.

Гемостаз, печень

Короткий адрес: https://sciup.org/140188696

IDR: 140188696 | УДК: 616.36-033.2-005.1-08-089

Текст научной статьи Местный гемостаз при операциях по поводу метастатического поражения печени

Одним из важных этапов хирургического вмешательства при резекциях печени является окончательный гемостаз из ее раневой поверхности. Адекватное его выполнение дает возможность избежать или во всяком случае уменьшить вероятность возникновения в послеоперационном периоде таких осложнений как формирование гематом и билом в зоне резекции, желчных свищей, секвестрации печеночной ткани, абсцессов [1, 2]. По мнению Ю.И. Патютко (2005) при всех видах резекций печени окончательный гемостаз достигается прошиванием кровоточащих участков, коагуляцией раневой поверхности печени либо использованием таких гемостатических средств, как тахокомб, серджисел и др. [2].

Материалы и методы исследования

Проанализирован эффект от использования различных способов местного гемостаза раневой поверхности печени после выполнения ее резекции. Ретроспективному анализу подвергнуты результаты хирургического лечения 103 больных с метастатическим поражением печени. Во всех случаях источником метастазирования являлся колоректальный рак. Мужчин было 39 (37,9%), женщин – 64 (62,1%). Средний возраст (от 41 до 60 лет) был у 42 (40,8%) больных, пожилой (от 61 до 75 лет) – у 56 (54,4%) больных. Характер метастазирования представлен в таблице 1. У 48 (46,6%) больных метастазы выявлены либо до, либо во время операции на толстой кишке. В послеоперационном периоде метастазы были установлены у 55 (53,4%) больных. При этом у 23 (22,3%) больных их рост произошел в процессе или после проведения адъювантной химиотерапии, у 32 (31,1%) – без нее. Следует отметить, что 84 (81,6%) больных перед удалением метастатических очагов получили различные (от 3 до 6) циклы полихимиотерапии (ПХТ). В качестве основных режимов ПХТ использовались схемы FOLFOX и FOLFIRI. Операции производились через 3–4 месяца после окончания ПХТ.

Одиночные метастазы (не более 3) установлены у 85 (82,5%) больных, множественные (более 3) – у 18 (17,5%).

Как видно из представленных в таблице 2 данных, у 78 (75,7%) пациентов были выполнены сегментори-ентированные резекции. Из них моноблочно, с одномоментным удалением до трех сегментов, операции осуществлены у 38 (36,9%) больных. У 40 (38,8%)

Табл. 1. Характер метастазирования колоректального рака

|

Характер метастазирования |

Кол-во больных |

|

|

абс. |

% |

|

|

Метастазы в печени, выявленные до или во время первичной операции |

48 |

46,6 |

|

Метастазы в печени, выявленные в процессе послеоперационного обследования и лечения: |

55 |

53,4 |

|

– без проведения химиотерапии |

32 |

31,1 |

|

– на фоне проведения химиотерапии |

23 |

22,3 |

|

Всего |

103 |

100 |

Табл. 2. Характер оперативных вмешательств на печени

|

Типы резекций печени |

Кол-во больных |

|

|

абс. |

% |

|

|

Одиночные (моноблочные) сегменториентированные резекции |

38 |

36,9 |

|

Множественные (многоблочные) сегменториентированные резекции |

40 |

39,8 |

|

Гемигепатэктомии: |

18 |

17,5 |

|

– правосторонние |

9 |

8,7 |

|

– левосторонние |

9 |

8,8 |

|

Расширенные гемигепатэктомии: |

5 |

4,8 |

|

– правосторонние |

4 |

3,8 |

|

– левосторонние |

1 |

1,0 |

|

Сочетание гемигепатэктомий и сегменториентированных резекций |

2 |

1 |

|

Всего |

103 |

100 |

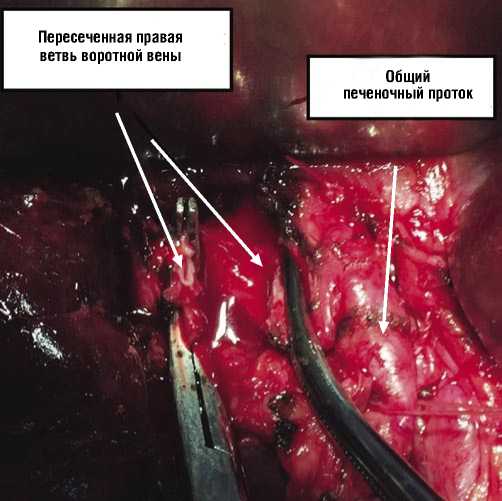

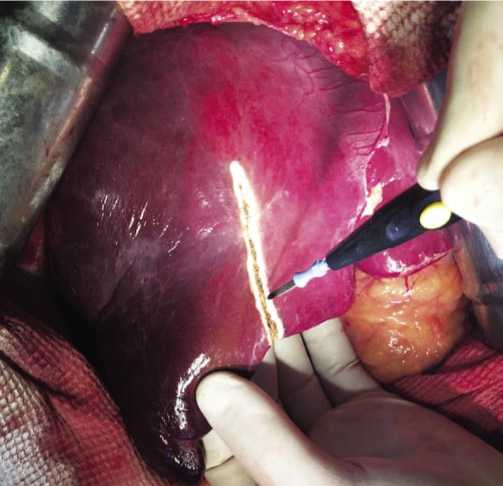

больных сегменториентированные резекции имели множественный характер с поэтапным удалением одним блоком до двух сегментов. Гемигепатэктомии были выполнены у 25 (24,3%) больных. У 5 пациентов они носили расширенный характер и еще у двух сочетались с сегменториентированными резекциями. Во всех случаях операции начинали с верхнесрединного доступа. Вне зависимости от планируемого объема резекции осуществляли полную мобилизацию пораженной доли печени. После чего обязательным этапом вмешательства являлось выполнение интраоперационного ультразвукового исследования, уточнения числа и размеров метастатических узлов и их взаимоотношение с сосудистыми структурами. Гемигепатэктомии начинали с выделения элементов печеночно-двенадцатиперстной связки. Выделяли долевые сосуды и желчные протоки, их лигировали и пересекали (рис. 1). Диссекцию печени в таких случаях производили по появившейся демаркационной линии (рис. 2). При технических трудностях выделения воротных структур, диссекцию ткани печени выполняли, ориентируясь по анатомическим структурам с учетом сохранения кровоснабжения остающихся сегментов. Такой же техники придерживались и при осуществлении сегменториентированных резекций. Паренхиму печени последовательно разделяли используя электро- и аргоноплазменную коагуляции с поэтапным выделением, пережатием и пересечением сосудистых структур.

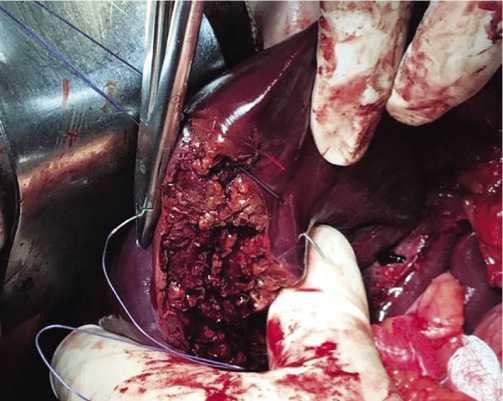

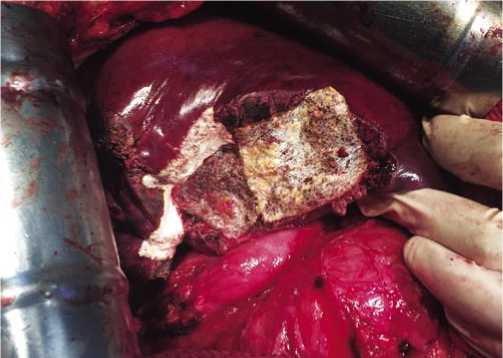

Для закрытия раневой поверхности печени и достижения окончательного гемостаза применялось ушивание печеночной атравматичной иглой с викриловой нитью (рис. 3), укладывание на раневую поверхность пластин

Рис. 1. Правосторонняя гемигепатэктомия. Выделение, пересечение и перевязка долевых сосудов и желчных протоков тахокомба (рис. 4), обработка поверхности аргоноплазменной коагуляцией (АПК) (рис. 5).

Как видно из представленных в таблице 3 данных, у 57 (55,3%) больных применялись комбинированные методы местного гемостаза. При этом у большинства пациентов этой группы использовалась АПК. У 15 пациентов она была применена в качестве самостоятельного метода. Ушивание раневой поверхности печени осуществлялось 68 (66,0%) больным. Ушивание как единственный метод гемостаза был применен у 31 больного. В остальных случаях наложение швов дополнялось либо АПК, либо укладыванием пластин тахокомба.

Рис. 2. Правосторонняя гемигепатэктомия. Диссекция печени по демор-кационной линии

Рис. 3. Правосторонняя гемигепатэктомия. Ушивание раневой поверхности печени печеночной атравматичной иглой с викриловой нитью

Рис. 4. Правосторонняя гемигепатэктомия. Пластины тахокомба на раневой поверхности печени

Табл. 3. Распределение больных по способу местного гемостаза при резекциях печени

|

Способ местного гемостаза |

Кол-во больных |

|

|

абс. |

% |

|

|

Ушивание полное |

31 |

30,1 |

|

АПК + Гемостатическая губка |

1 |

1,0 |

|

Ушивание + тахокомб |

19 |

18,4 |

|

АПК + ушивание |

12 |

11,6 |

|

АПК + пексия серповидной или круглой связкой печени |

8 |

7,8 |

|

АПК + тахокомб |

11 |

10,7 |

|

АПК |

15 |

14,6 |

|

АПК + пексия серповидной или круглой связкой печени + ушивание |

6 |

5,8 |

|

Всего |

103 |

100 |

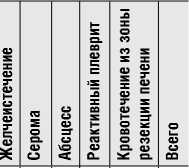

Табл. 4. Распределение осложнений после резекций печени в зависимости от способа местного гемостаза

Рис. 5. Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия. Раневая поверхность печени после обработки аргоноплазменной коагуляцией

Ушивание полное

АПК + Гемостатическая губка

Ушивание + тахокомб

АПК+ ушивание

АПК + пексия серповидной / круглой связкой

АПК + тахокомб

АПК

АПК + пексия серповидной или круглой связкой печени + ушивание

Всего

11 3 6

322 9

11 1 4

2111 5

311 11 7

5 5 5 6 3 7 1 32

Результаты и их обсуждение

В раннем послеоперационном периоде осложнения со стороны хирургического вмешательства возникли у 32 (31,1%) больных (таб. 4). Примерно с одинаковой частотой встречались такие осложнения, как реактивный плеврит (6,8%), образование в области резекции печени

сером (5,8%), гематом (4,9%), билом (4,9%), желчеисте-чения (4,9%). Лишь в 3 (2,9%) случаях сформировался абсцесс в зоне операции и еще в 1 (0,97%) случае – кровотечение, потребовавшее повторного хирургического вмешательства в первые сутки послеоперационного периода.

Анализ результатов лечения больных показал, что в качестве способов окончательного гемостаза при резекциях печени эффективно могут быть использованы такие методики, как ушивание, укрытие раневой поверхности пластинами тахокомба, АПК. Однако наиболее надежным оказалось полное закрытие раневой поверхности с помощью печеночных атравматичных игл с викриловой нитью.

Мы считаем, в случаях если имеются все условия закрытия раневой поверхности печени путем наложения

швов, то этот метод необходимо использовать и стремиться отдельными викриловыми швами укрыть всю раневую поверхность печени. При частичном укрытии, оставшаяся часть может быть обработана АПК, а при недостаточном ее гемостатическом эффекте уложена пластинами тахокомба. Дренирование зоны резекции полихлорвиниловыми дренажными трубками считаем обязательным. С этой целью, как правило, используем две трубки, которые укладываем вдоль раневой поверхности печени. Дренажи удаляются поэтапным подтягиванием к пятым суткам послеоперационного периода.

Список литературы Местный гемостаз при операциях по поводу метастатического поражения печени

- Альперович Б.И. Хирургия печени/Б.И.Альперович. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -352 с.

- Патютко Ю.И. Хирургическое лечение злокачественных опухолей печени/Ю.И.Патютко. -М.: Практическая медицина, 2005. -312 с.