Место основного уравнения общей теории относительности в системе физико-геометрических знаний

Автор: Севрюк В.П.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2 (33), 2017 года.

Бесплатный доступ

С привлечением геометрий расслоенных пространств внутренних степеней свободы [6],[7] («пространств с опорным элементом» в терминологии Лаптева Б. Л или «составных пространств» в терминологии Вагнера В. В.) устанавливается место основного уравнения общей теории относительности (ОТО) в общей системе физико-геометрических знаний.

Тензор, кривизна, пространство, гравитация, метрика

Короткий адрес: https://sciup.org/140122567

IDR: 140122567

Текст научной статьи Место основного уравнения общей теории относительности в системе физико-геометрических знаний

Введение . Основное уравнение ОТО - это уравнение гравитации Эйнштейна А. Посредством дифференциальной геометрии расслоенных пространств внутренних степеней свободы уравнение Эйнштейна А .

строится строго математически. И оно входит в общую единую систему физико-геометрических знаний. Уравнения с формой данного уравнения, его физико-геометрической связью возможны практически во всех разделах физики (электричестве, магнетизме, термодинамике, естественно, механике)

Актуальность проблемы . Математик Р.Герман (Robert Hermann, Department of Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, Massachusetts) : «...я твердо верю в дальнейший прогресс этих исследований. Методы дифференциальной геометрии настолько интересны и глубоки, что они должны привести к лучшему пониманию разнообразных нелинейных явлений. [8, с.47 ]

… тема достаточно богата для того, чтобы обеспечить бурный рост, если создать достаточно плодотворную почву. Мы видим здесь классический пример новой математики и физики.» [8, с.68 ].

Геометрические основы [2]. Рассматривается расслоенное пространство X , образованное топологическим произведением пространства Хп (база) и пространства значений дифференциальногеометрического объекта S . Базовое пространство Хп гомеоморфно n -мерной области пространства Эвклида. Каждой точке P е Хп относятся n чисел (координаты) J , где i = 1.2.3, ..., n из некоторой области арифметического пространства. J i являются в физике обобщенными криволинейными координатами ( x, y, z, t, температура, энтропия, теплоемкости, термодинамический потенциал и др.).

Хп - пространство класса m , так как постулируются преобразования, образующие псевдогруппу класса m , то есть имеются дифференцируемые до порядка m ( m > 0) и взаимно-однозначные преобразования координат

J = f‘j j ), i , J = 1, 2, 3, .,n . (1)

В физике эти преобразования являются естественными, то есть имеют силу преобразования координат, допускаемые законами физики. Примером таких естественных преобразований в физике являются преобразования Лоренца в СТО.

Пространство значений дифференциально-геометрического объекта E есть касательное пространство, которое является однородным пространством Клейна, фундаментальной группой которого служит общая дифференциальная группа Ли с параметрами, значения которых f, f^,..., f^2-j индуцируются преобразованиями (1), образуя систему значений частных производных функции (1) в точке P е Хп.

Дифференциально-геометрическим объектом E класса m в точке P е Хп называют конкретное представление группы Ли в виде группы преобразования

— а —а п .

E = F S в , f ‘ , к

— i f j1 j 2,•••,

\

m

.

Пространство значений E гомеоморфно некоторой области пространства Эвклида N измерений.

Преобразования (2) определяют тип объекта (скаляр, спинор, вектор, тензор более высокого ранга).

Геометрические структуры расслоенного пространства в СТО .

В СТО реализуются расслоенные пространства внутренних степеней свободы Xn^N [2], образованные топологическим произведением пространства X (база) и пространства значений дифференциально геометрического объекта E.

Не теряя общности изложения, ограничимся двумерным базовым пространством с координатами ^, где i = 0,1 , и слоевыми координатами 1 д ^1 2 д^2

П = , п = , где t - параметр, п и П - проекции вектора.

д t д t

Слоевое пространство имеет также N = 2 измерений.

Если П = П № ) , тогда имеем дело с векторным полем.

Величинам придадим физический смысл. t - время, П и п2 - проекции вектора скорости. Размерность [п' ] = [ п 2] = м— • сек .

Метрическую функцию F( g , П ) построим на основе СТО.

Геометрические требование: она должна в каждой точке P ∈ X являться однородной функцией степени один в слоевых координатах и однородной функцией степени нуль в базовых координатах (чтобы сохранялась физическая размерность). Вводим постоянную составляющую вектора η . Такой составляющей вектора служит величина , являющаяся скоростью света с . Составляющая является проекцией вектора скорости на ось x

(возможно и на ось у, и на ось z ), Метрическая функция F ( g , П )

определяет длину вектора η. Возведем метрическую функцию в квадрат, получим функцию F2 (g, ni), которая является однородной функций степени два в слоевых координатах.

Представим ее в виде:

F2 = ап 0 3 Л 12 , где а - постоянная, Л = п 02 - П 1 • В ОТО данная функция имеет размерность Дж/м3 ).Не теряя общности изложения, ограничиваемся стационарным полем. Если α является массой (релятивистской массой), то получаем известную формулу СТО Е = mc2.

Заметим, что в СТО можно построить многообразие различных метрических функций.

Здесь же построена простейшая метрическая функция.

Дальнейшие действия будут проходить в соответствии с работой [4].

Имеется дуальное пространство с координатами ζ , которые определяются следующим образом

1 дF2

2 дп •

Тогда получаем конкретные составляющие ковариантного вектора:

ζ = 3 αη 02 Λ- 2 - 1 αη 04 Λ- 2

ζ 0 = αη Λ - αη Λ ,

Они приводят к соотношению

ζ i η i = F 2 .

ζ 1 = 1 αη 03 η 1 Λ- 32 .

При подстановке составляющих вектора получаем тождество.

Вывод: составляющие ковариантного вектора найдены правильно.

Составляющие метрического тензора находим по формуле:

1 ∂ 2 F 2

ij 2 ∂ η i ∂ η j .

Это есть однородные функции степени нуль в слоевых координатах.

Размерность кг .

G 00 = 3 2 αη 0 Λ- 12 - 7 αη 03 Λ- 2 + 3 αη 05 Λ- 2 ,

G = G = 3 αη 02 η 1 Λ- 2 - 3 αη 04 η 1 Λ- 2 ,

G = 1 αη 03 Λ- 2 + 3 αη 02 η 12 Λ- 2 .

Имеем

F 2 = Gij η i η j .

получаем найдены

Подставим в нее составляющие метрического тензора, тождество. Вывод: составляющие метрического тензора правильно.

Коэффициенты связностей находятся по формуле ijk 4 ∂ηi ∂ηj ∂ηk .

Получаем

C = 3 α Λ- 12 - 27 αη02 Λ- 2 + 36 αη04 Λ- 2 - 15 αη06

= α αη + αη αη,

C001=C010= C100 = 32αη0η1Λ- 2 - 21 αη03 η1Λ-52 + 15 4αη05η1 Λ-72 ,(9)

C 111 = αη 03 η 1 Λ- 2 + 15 αη 03 η 13 Λ- 2 ,

С =С =С = ап02 А 32 - an0" А 52 + ^ ап0 2 п12 А 52+ 1^ ап0" п12 А 72

C ioi C lio C oil /4 аЧ л /4 аЧ л + /4 ^ч Ч л + /4 аЧ Ч л

Данные коэффициенты связностей удовлетворяют условиям Эйлера: с^ = с п= с П = 0 . (10)

Подставив в него коэффициенты связностей и составляющие векторов, получаем тождества. Вывод: коэффициенты связностей найдены правильно.

Первый тензор кривизны имеет вид [4]:

S jkh = Ak r A rh - A rh A rk . (11)

гДе A ir = FC r .

Свернем индексы следующим образом: 2 pn mr ik pki rnm rkn pim .

Получили тензор типа тензора Риччи в римановой геометрии [3], который используется в ОТО. В уравнении гравитации в ОТО он приравнен к плотности энергии-импульса. В случае релятивисткой массы получаем размерность [ Sik ] = [ Sф ] = Дж. сек . В геометрии размерность м5

[ s ik ] = 4. м

Чтобы перейти к геометрическому тензору Sг следует ввести две постоянные у и c с размерностями

Н. м2 м

[/] = ---— , [ c ] = --- и кг сек

помножить

Sф на Y . Окончательно получаем с г = У фф Sik 2 Sik

.

с

Заметим, что S Ф содержит 1 . с2

Это уравнение сохраняет физико-геометрические связи основного уравнения ОТО. Если к левой части добавить член 1 G S , а правую часть умножить на 8п, где S г

– скалярная кривизна пространства, то полученное уравнение

S ik + 1 G j S = 8 *4 S ф

2 с 2

совпадает с основным

уравнением ОТО - уравнением Эйнштейна А., как по физико геометрическому содержанию, так и по форме.

Уравнение гравитации в ОТО, например, Ландау Л.Д. и Лифшиц Е.

М. [1] получают посредством принципа наименьшего действия, приравнивая геометрические и физические величины (тензор Риччи, скалярную кривизну риманова пространства и плотность тензора энергии-импульса). Этим самым постулируется, что энергия-импульс искривляют пространство-время. В ОТО введены физические величины и с. При приравнивании геометрических и физических величин использовались две Н. м м размерные величины:'- и с с размерностями [у] =—~ и [с] = — • И кг сек в самом начале изложения они объявляются соответственно гравитационной постоянной и скоростью света. Это не совсем корректно. Физическое содержание у раскрывается при соблюдении принципа соответствия: ОТО в пределе должна сводиться к теории Ньютона. Здесь и раскрывается физическое содержание у. Она является гравитационной постоянной. Ее численное значение получают экспериментально. Физическое содержание постоянной с раскрывается при получении в ОТО волнового уравнения, где постоянная с является скоростью гравитационной волны. Численное значение этой постоянной найдено экспериментально: оно совпадает со скоростью света.

Величины / и с имеют числовые значения. В уравнении ОТО они образуют комбинацию

Y = 1

c 4 12.2.10 43 H

и — = 12.2.10 43 H .

У

Уравнение (13) также содержит эту комбинацию.

Получается, что в правой части уравнений содержится две физические величины: плотность энергии-импульса в числителе и в знаменателе - силу, числовое значение которой 12.2.1043 H . Таким образом, на кривизну пространства-времени влияет не только плотность энергии-импульса, но и сила.

Для соблюдения преемственности разумнее представлять уравнение (13), как и основное уравнение ОТО, в форме 12..2 10 43 SГк = c2 S ф

H Дж

Размерность уравнения — = . .

мм

Рассматриваемые уравнения фактически отображают единую физикогеометрическую связь формул напряженности, потенциала гравитационного поля и закон Ньютона. Например, в теории тяготения закон Ньютона представляется формулой у Мт = F , где М и m - r

H Дж массы, F - сила. Размерности совпадают, а именно, — = . Здесь м2 м3

простая зависимость – гиперболическая (размерность - 1 ). В

м рассматриваемых уравнениях геометрическая зависимость сложная: в ОТО она задана тензором Риччи (размерность - 1 ), а в построенных м2

уравнениях она задана тензором, построенным на основе первого тензора кривизны Картана. f Sг , где f - сила, является давлением (размерность Па ).

Конкретный пример. Определим S Ф . Для этого подставим в выражение

SФ контравариантные тензоры тензорам (6) и конкретные значения (9)

при £ = 0 и z = 0. Получаем So ф = Soo = - F 2 Q ,

00 00 4 c 2

S 00 = - 9 4 F2 & . (14)

4 с

Геометрические структуры расслоенного пространства в электромагнетизме. В электромагнетизме также реализуются расслоенные пространства внутренних степеней свободы X [2]. В этой связи и в электромагнетизме возможно построение с привлечением геометрии расслоенных пространств внутренних степеней свободы уравнения, которое сохраняет основные связи и форму основного уравнения ОТО.

Ограничимся трехмерным слоевым и базовым пространством с df координатами f, где i = 0,1, 2, и слоевым координатами n^ = ~, dt df

П = —^- , n = , где t - параметр, n , n и n - проекции вектора.

d t d t

Величинам придадим физический смысл. t - время, n0 n1 и n2 - проекции вектора напряженности электрического поля. Размерность

H

[[n0]] = [n4 = [n2] = —. Вектор n является касательным вектором к линии Kл электрической индукции.

Квадрат метрической функции F 2 представим в виде:

F 2

S o S

n n'n2

< 7

n = S o

4 n nn2

,

где s - фундаментальная электрическая постоянная с размерностью

Ф [ S o ] = -, м

£

n 0

Пп 2

< 7

диэлектрическая «постоянная» (безразмерная). Она

является функцией составляющих напряженности электрического поля, т.е. состояние среды зависит от электрического поля. Здесь возможны разные варианты: F2 = £0£

-Е

Е Е

< х У 7

Е 2 = £ z S 0

——

Е Е

< х у 7

, F 2

S 0 S

Е Е < z У 7

Е2 = s x S0

ЕЕ

< z у 7

и др.

Данный квадрат метрической функции отвечает геометрическому требованию: он является однородной функцией степени два в слоевых координатах, размерность [ F 2] = Дж , как и в ОТО.

м 3

Заметим, что в электромагнетизме также можно построить многообразие различных метрических функций.

Здесь же построена простейшая метрическая функция.

Дальнейшие действия будут проходить в соответствии с работой [4].

Также имеется и дуальное пространство с координатами ζ , которые определяются по формуле (3).

Тогда получаем конкретные составляющие ковектора:

„ 03 04 04

2 ε 0 η 0 ε 0 η ε 0 η 0

ζ 0 = 1 2 , ζ 1 = - 2 . ζ 2 = - 2 .

η η 2 η 1 η 2 2 η 2 η 1

Они удовлетворяют условию (4).

Составляющие

метрического тензора

находим по формуле (5).

Получаем

G 00

6 ε 0 η 02 η 1 η 2

,

G 10

-

03 2 ε 0 η 0

I2 2

η 1 η 2

,

G 02

-

03 2 ε 0 η 0

2 , η 1 η 2

G 12

ε 0 η 04 2 η 12 η 22

,

G 22

ε 0 η 04 2 η 1 η 23

.

G 11

04 ε 0 η 0

η 1 η 2

.

Это есть однородные функции степени нуль в слоевых координатах.

Они удовлетворяют уравнению (7).

Коэффициенты связностей находятся по формуле (8). Получаем

6 ε 0 η

С 000 = , С 111

η 1 η 2

-

3 ε 0 η 04

4 , C 222

2 η 1 η 2

-

04 3 ε 0 η 0

4 2 η 1 η 2

с = с = с = , 112 = 121 = 211 =

-

04 ε 0 η 0

3 2 ,

2 η 1 η 2

с = с = с =

122 = 221 = 212 =

-

ε 0 η

2 3 . С 022 = С 220 = С 202 =

2 η 1 η 2

2 ε 0 η

3 С 002 = С 200 = С 020 =

η 1 η 2

-

02 3 ε 0 η 0

1 22

η 1 η 2

с = с = с = 001 = 100 = 010 =

-

3 ε 0 η 02

I2 2 η 1 η 2

С = с = с =

011 = 101 = 110 =

2 ε 0 η 03

3 η 1 η 2

Данные коэффициентов связности удовлетворяют условиямю Эйлера (10).

Здесь также используем первый тензор кривизны (11) и тензор, полученный двойным свертыванием его индексов (типа тензора Риччи в римановой геометрии) (12). Имеем размерность [ Sк] = [ S ф ] = Дж К .

ik ik м3 Н

В геометрии размерность Sfk = 1— м2

Чтобы перейти к геометрическому тензору S г следует ввести две

Н . м м

-

постоянные [y] = ——, [c] = —, как в ОТО, и третью постоянную e кг2 сек с4

элементарный заряд ([e] = Кл) и умножить Sф на —у. Окончательно уе получаем Sr = с ^.

γ е

Это уравнение также сохраняет физико-геометрические связи основного уравнения ОТО и совпадает с основным уравнением ОТО как по физико-геометрическому содержанию, так и по форме.

Конкретный пример. Определим SГ2 (= S2\) . Для этого в выражение (12) S Ф подставим контравариантные составляющие составляющих тензора (17) и конкретные значения (18) при i = 1 и k = 2. Получаем

.

S г 2 = -с т F2 —

12 _2

Y е Пп

Это уравнение сохраняет структуру физико-геометрическую связь формул для потенциала, напряженности и закона Кулона для электростатического поля.

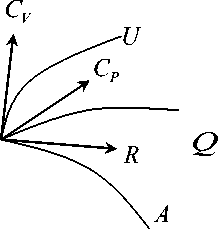

Геометрические структуры в термодинамике. Метрических функций в термодинамике также многообразие. Пример. Введем трехмерное базовое пространство с координатами 4, где i = 0,1,2, и трехмерное слоевое пространство: 4° = ПТ - работа одного моль вещества, 41

-

тепло,

подводимое (отводимое) к одному моль вещества, 42 - внутренняя энергия одного моль вещества, τ - абсолютная температура. Слоевые координаты д4\ следующие: универсальная газовая постоянная п0 (= “^), молярная

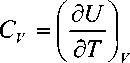

∂τ теплоемкость при постоянном объеме П (= de), молярная теплоемкость дт де при постоянном давлении п^ (= —). См. рисунок. дт n = \dQ |

^в Id О J в

R =|- 1 , Id T ) p

Здесь действия осуществляются в рамках теории обобщенных координат, основы которой были заложены Лагранжем, Гамильтоном, Эйлером и др. Действия, таким образом, распространяются на дифференциальную геометрию расслоенных пространств внутренних степеней свободы X .

Метрическую функцию выберем в виде:

F ? i П)=

П 0 т

? - ?

Ch

k

n2

-

n1

n0

- 1

Она является однородной функцией степени один в слоевых координатах. Определим ее физический смысл. Запишем уравнение индикатрисы в виде:

F ( ? , П ) =

1 e - ?

i

Ch

Л 2 1

k 'I

П ° т = I ,

- 1

где ? - фиксированы и П - переменные. Откуда следует

Ch k

И 2 - п п0

П0 т = ?2

-

е .

- 1

Данное равенство является первым началом термодинамики для реального газа. Функция f = —

Ch

RF

7 '/

—

характеризует эффект отхождения

реального газа от идеального. Если данная функция равняется единице, то есть газ идеальный, тогда получаем первое начало термодинамики для идеального газа п 0 т = f 2 — f 1.

Функция f = 1 приводит к уравнению Майера п 2 — П = П 0 ( Ch 0 = 1 )

Выбранная в качестве модельной функции функция f = —

Ch

(

7 V

—

^ 1, 7

заслуживает внимания по той причине, что она удовлетворяет модифицированному нелинейному уравнению Кортевега-де Вриза . Ее же квадрат f 2 является решением нелинейного уравнения Кортевега-де Вриза (солитонное решение). Эта функция и составляет основу в данном примере геометрического описания термодинамической системы с привлечением расслоенных пространств внутренних степеней свободы.

Итак, для точек индикатрисы (как и фигуратрисы) выполняется первое начало термодинамики, а именно, например, подводимое тепло идет на изменение внутренней энергии газа и на совершение работы идеального и реального газа. Для точек, лежащих вне индикатрисы, подводимое тепло переходит во внутреннюю энергию, идет на совершение работы газом и превращается в другие виды энергии.

В качестве следующего примера мы за основу построения метрической функции в термодинамике примем метрическую функцию (15), добавив координаты базового пространства в комбинации О = j^^ —^, где к -постоянная Больцмана , N - число Авогадро , и в качестве базовых координат примем базовые и слоевые координаты термодинамики, которые изложены выше.

Квадрат метрической функции расслоенного пространства, таким образом, будет иметь вид:

F2 ( fi, т / ) = О

4 т п п

.

Данная функция однородна степени два в слоевых координатах. Естественно, сама функция является однородной степени один в слоевых координатах. Геометрическое требование, таким образом, исполняются.

Представим функцию (20) в форме:

F 2te J) =dl n ]= f . где f = -^0^ (21)

^ nn J te — %) kN A nn

Выбранная таким образом метрическая функция сохраняет основы термодинамики.

И в этом случае физический смысл получают геометрические понятия «индикатриса» и «фигуратриса».

Уравнение индикатрисы имеет вид:

F tenH : f = I, где te - фиксированы и П - переменные. Откуда следует f 0т =? - te.

Получаем первое начало термодинамики для «реального» газа. Функция f характеризует эффект отхождения «реального» газа от идеального газа. Для точек индикатрисы (как и фигуратрисы) выполняется первое начало термодинамики, а именно, например, подводимое тепло идет на изменение внутренней энергии газа и на совершение работы «реального» газа. Для точек, лежащих вне индикатрисы, подводимое тепло переходит во внутреннюю энергию, идет на совершение работы газом и превращается в другие виды энергии (диссипативный процесс). Поскольку за основу построения в термодинамике метрической функции принята функция (20), сходной по форме с функцией (15), то все значения ковектора (16), составляющих метрического тензора (17) и коэффициентов связностей (18) имеют силу и в термодинамике с поправкой на © и с введением термодинамических величин:

|

ковектор с составляющими _ 2®ц ° _ © П ° Z 0 = 12 , z 1 = 2 . ЦЦ 2 ц ц |

04 с 2 = -° П ,• (22) 2 ц ц |

Они удовлетворяют уравнению (4);

метрический тензор с составляющими

|

G 00 |

6 Θ η 02 |

G 10 |

2 Θ η 03 |

G 02 |

2 Θ η 03 |

|

|

η 1 η 2 , |

η 12 η 2 , |

2 , η 1 η 2 |

(23) |

|||

|

G 12 |

Θ η 04 |

G 22 |

Θ η 04 |

G 1 1 |

Θ η 04 |

|

|

2 2, 2 η 1 η 2 |

2 η 1 η 23 . |

η 13 η 2 |

||||

Они удовлетворяют уравнению (7); коэффициенты связностей

с = с =с =

002 200 020

3 Θ η 02 η 1 η 22

с = с = с =

, 001 100 010

3 Θ η 02

2 , С 011 С 101 С 110

η 1 η 2

2 Θ η 03 η 13 η 2

|

= 000 |

6 Θ η 0 1 2 , С 1 11 |

3 Θ η 04 - 4 , C 222 |

3 Θ η 04 - 4 , С 112 С 121 С 211 |

Θ η 04 |

|

3 2 , |

||||

|

η 1 η 2 |

2 η 1 η 2 |

2 η 1 η 2 |

2 η 1 η 2 |

Θ η 0 2 Θ η

122 С 221 С 212 - 2 3 , С 022 С 220 С 202 3

2 η 1 η 2 η 1 η 2

Они удовлетворяют уравнениям Эйлера (10).

Конкретный пример. Определим Sг ( Sг ) . Для этого подставим в выражение (12) SФ контравариантные составляющие тензора (23) и конкретные значения (24) при i = 1 и k = 2. Получаем г ξ0 R 3

12 kN A ( ξ 2 - ξ 1 ) C V 2 C P 2

Физическая размерность отсутствует. Если ограничиться только

ξ 0 R 3

постоянной Больцмана, а именно, Sг , то получим размерность моль.

Введение коэффициентов нелинейных связностей расслоенного пространства внутренних степеней свободы в термодинамику. Изложение следует работам [4] и [5].

Введем пространство Финслера F n с базовыми координатами ξ i ( i

= 1,2,3).

В Fn введем векторное поле ηi (ξi) (контравариантный вектор). Вводим метрическую функцию F(ξi,ηi) в каждой точке ξi ∈F , которая является однородной функцией степени один в слоевых координатах и однородной функцией степени нуль в базовых координатах. Функция F(%, п) определяет длину вектора п. Для удобства переходят к функции f 2(%i, П), которая является однородной функцией степени два в слоевых координатах.

Выберем ее в виде функции (20) и представим в форме:

F 2 ( % i , П ) = ©f П ^ X % f , где f = П ^, 0 = ^ . (26)

^ Пп 2 ) ( % - %) пП 2 ( % - % )

Физическое содержание введенных величин такое же, как и в предыдущем примере.

Составляющие метрического тензора определяем по формуле (8).

Получаем

|

( 02 к ] |

6 ( 2п 0 1 |

f п_ 1 1 п1 ) f п °2 2 |

f 2 п 0 1 п2 f п 02 |

J 1 |

J J J , G 'j ) = JJ |

к 1 2 к п п | |

3 2 f 2 п 1 |

f 2 п 1 1 к п 0 J f 4 п 121 |

f 2 п 2 1 к J ' 2 пп 2 1 |

(27а,в) |

|

1 п ) ( 2 п “ 1 |

1 п ) f п °2 |

^ 2 п'п2 f п 0 2 |

JJ ) |

U02 J |

к п 0) f 2 п 2 1 |

о 2 1 к п ) 2 п‘п 2 ) |

0 2 < п / f 4 п 2 1 |

|||

|

к п 2 J |

! 2 пП2 |

к2 к п ) |

J |

JJ |

к п 0 J к к ) |

. п 0 2 J |

„о2 1 к п )) |

Имеем

F 2 ( % , п ) = G ij ( % , п Мпj и ds 2 = F 2 ( % , d % ) = G j ( % , d % ) d % d % .

Абсолютные переносы составляющих контравариантных векторов осуществляются по формуле sn= dn+Гk (%, п)d%, (28)

где Г к ( % , n ) - нелинейные связности, зависящие от поля. Эти функции являются однородными степени один в слоевых координатах.

Параллельный перенос будет, если 5 п = 0. Аналогичные действия проводятся с ковариантным вектором, составляющие которого Z , Имеем Z = F( % , п ) tF^ .

дп

Имеем Z= G ij f , n ) n j , C = G „ & n ) .

дП

Абсолютный перенос составляющих ковариантного вектора Z находится по формуле.

2 2

зс = dQ-Гк f, C) df, где Г * f,C) - нелинейные связности, зависящие от поля. Эти функции также являются однородными степени один в слоевых координатах.

Параллельные переносы приводят и к соотношениям:

R F - Z Г k 1

[дf k F J

= 0 .

дF , х к дF dF = —ddq +---di = df д^ дП

Вводятся и отношения:

1 ‘2

I j ( f , n ) = дГ k f , n ) , Г*(Z C ) = дГ jk f , C ) ,

(31а,в)

дцк

1 ‘ 1 ‘ 2 ‘2

г jk f , n ) n k =ГА£,п ); I f , C ) C i =г jk ( f , C ) .

Уравнение геодезических имеет вид:

df- + 2Gi (f, n) = 0,(32)

ds где G = GiG = - Gjl^-F^ nk— ^F^| j 4 [дПSfд^

Коэффициенты нелинейных связностей пространства внутренних степеней свободы индуцируют следующие тензоры кривизны:

i

R

i

д Г

hk =

h

д f

—

д Г k

д f

+

Гjk

j h

—

Гjh

j k ,

R ihk =

д Г- h

д Г -k

д f

—

д f

+ r ik

Г jh

—

j Г i h Г jk .

Определим Gi .

Для

этого подставим в данную формулу квадрат

метрической функции и составляющие контравариантного метрического тензора (27в). Получаем:

G0

—

п 0 ( %2 п 0 — % п0 + %0 п1 — %0 п 2)

2 % ° ( %‘ — % 2) ,

G1

= п ( % п 0 — % п 0 + % п — % п 2 ) 2 % ( %' — % ) ,

G2

—

п 2 ( %2 п 0 — % п0 + %0 п1 — % 0 п 2 )

2 % 0 ( % ' — % 2) .

Получим нелинейные связности. Для начала используем формулу

1 = д ^ %т )

hk дп к д цк

.

Подставим в нее выражения (34). Получаем

1 0 0 ^-0 ,

Г 01 = Г 10 =

—

2 % — % ) ’

Г 02 = Г 20

= 2 % ' — % )

1 0

, 12

1 1

= Г 21 = Г 11

1 22

= 0 ,

0 0 = 02

1 20

, 01 10

1 1 1 1

г1 = г1 = ___'___„

2 %0 ’ 12 21 2( %‘ — % 2 )

, 11

—

( % — % )

, (35)

1 1

, Г 00 = Г 01

Г 10

Г 11

, 21 12

—

2 % — % )

, Г 0 2 = Г 20 =

1 Г 12

0 , 22

= % гтя.

1 i

Нелинейные связности находим по формулам (31а,в). Определим Гл ( % , п )

1 i

1 i

по формуле (31а) Г j ( % , п ) = Г jk ( % , п ) П . Имеем

п0

%0

—

( п1 — п 2) ,10 =

2 ( % — % 2) ’ '

—

п 0 Д0

2 ( %‘ — % 2) , 2

= п0

2 % '- %' )

’ 0

п1

2 % 0

Г 1 =

п °

2 %0

—

п и

( %' — % ) 2 ( % — % )

, Г 2

п1

2 ( % — % ) ’

Г 0

п2

2 %0 ’

1 Г 1 2

—

п2 *2= п0

2 ( % — % 2) ’ 2 2 %

—

п1

2 %' — % ) + %

и2

—

ё) .

Эти функции действительно являются однородными функциями степени один в слоевых координатах.

1 i 1 1 i

Связь величин G и Г jk ( % , п ) представляется формулой G ( % , п ) = - Г j ( % , п ) п j •

Эта формула играет здесь роль поверочной формулы. Подставив в эту формулу величины (34) и (36), получаем тождества. Значения величин (34) и (36), таким образом, найдены правильно.

Аналогично находятся коэффициенты нелинейных связностей

2 пространства внутренних степеней свободы Γ ik ( 4 , Z ) .

2 1 1

Для их нахождения можно использовать и формулу Г jk ( 4 , Z ) = Г jk ( 4 , Z ) С

Конкретные примеры. Определим абсолютный дифференциал составляющей вектора П

(универсальная газовая постоянная) по формуле (28)

1 0 „

Зп 0 = d n° + J r d 4 -

1-^2 00

П п ) ЛЛ0 П Л1 п2

24^ d4 - 24^) d4 24^) d4, где dn0 = 0 (дифференциал от постоянной величины).

При изменении 4° (= ПМ на величину d4, 4 на величину d4, 42 на д4\1

величину d 4 2 , тогда п ( = —^) изменится на величину Зц .

∂ τ

Универсальная газовая постоянная будет иметь новое значение, а именно,

R + Зп0

Аналогичные действия проводятся с постоянными Ср и Ср .

Заключение. Посредством геометрий расслоенного пространства, получили уравнения, которые совпадают по форме с основным уравнением ОТО и сохраняют основные его физико-геометрические связи. Показано, что данные уравнения, как и основное уравнение ОТО, основу которых составляет, по крайней мере, первый тензор кривизны Картана, формулы для потенциала и напряженности для гравитационного поля, закон Ньютона, формулы для потенциала и напряженности электростатического поля, закон Кулона образуют единую систему с единой физикогеометрической связью. Только форма реализации этой связи различная.

Введением соответствующих постоянных дважды свернутый тензор кривизны (типа тензора Риччи в римановой геометрии) может иметь размерность 1/ м2, моль и др . Выбор размерности зависит от целей практических задач.

Объектом описания геометриями расслоенных пространств внутренних степеней свободы, таким образом, является релятивистская механика. Возможно описание и нерелятивистской механики, но в этом случае механические системы должны быть анизотропные, неоднородные и нелинейные. Данному описанию подлежат и анизотропные, неоднородные и нелинейные электромагнитные системы и процессы, тепловые нелинейные процессы, реальные газы и др., процессы пересечения: механико-электрические, механико-магнитные, термоэлектрические, термо-магнитные и др. Чтобы получать практически значимые результаты, метрические функции должны строится на основе экспериментальных данных.

Список литературы Место основного уравнения общей теории относительности в системе физико-геометрических знаний

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е М. Теория поля.-М.: ГИФМЛ, 1960, 400 с.

- Лаптев Б.Л. Ковариантный дифференциал в теории дифференциальных инвариантов в пространстве тензорных опорных элементов. Ученые записки. -Казанский гос. ун-т: том 118, кн.4, 1958, с.75 -147.

- Рашевский П. К. Риманова геометрия.-М.: «Наука», 1967.

- Рунд Х.Дифференциальная геометрия финслеровых пространств, перевод с англ. Под ред. Позняка Э.Г.-М,: ГРФМЛ, 500 с.

- Some remarks concerning the theory non-linear connections/Nederl. Akad. Wetensch. Proc., ser. A, 1958, 61, p. 341-347.

- Севрюк В. П. Расслоенные пространства внутренних степеней свободы/Вестник института образования взрослых Петровской академии наук и искусств (ИОВ ПАНИ).-Санкт -Петербург, вып.2, 2010.

- Sevrjuk V. P. The Stratified Spaces of Intern Degrees of Freedom/XXII World Congress of philosophy rethinking philosophy today, July 30 -August 5, 2008, Seoul National University.-Seoul, Korea, s.459.

- Солитоны в действии. Перевод с англ. Под ред. К, Лонгрена и Э. Скотта. -М.: «Мир», 1981, 312 с.