Место ожиданий экономических агентов в экономическом развитии систем различного типа

Автор: Ельшин Леонид Алексеевич, Прыгунова Мария Игоревна

Журнал: Электронный экономический вестник Татарстана @eenrt

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассматривая национальную экономику как систему, можно отметить, что она функционирует и развивается в условиях непрерывного воздействия как внешних, так и внутренних сил различной природы. Последние, в свою очередь, определяют «матрицу» поведенческих моделей экономических субъектов, формирующейся на основе их ожиданий относительно развития институциональных и конъюнктурных факторов в будущем. Та или иная форма генерации ожиданий по степени их влияния на экономическое поведение и принятие хозяйственных решений помогает оценить воздействие факторов на качество, формы и цикличность экономического развития, формирование режимов воспроизводства человеческого капитала, изменение уровня, структуры и эффективности занятости. При этом важным становится оценка и анализ степени воздействия рассматриваемых внешних и внутренних факторов на характер и структуру формируемых ожиданий при различных типах структурного неравновесия. Совершенно очевидно, что влияние одних и тех же факторов по-разному будет влиять на динамику индексов опережающего развития, оценивающих ожидаемые экономическими агентами трансформации в институциональных и конъюнктурных сферах социально- экономической системы.

Неравновесные экономические системы, ожидания экономических агентов, индексы опережающего развития, экономическое моделирование, регрессионный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143162258

IDR: 143162258

Текст научной статьи Место ожиданий экономических агентов в экономическом развитии систем различного типа

В современной мировой экономике можно выделить три принципиальных типа структурного неравновесия национальных экономических систем:

-

1. экономика потребления ресурсов или экономика «извлечения»;

-

2. современная «промышленная» экономика, связанная с производством товаров конечного потребления, основанного на активном использовании современных технологий;

-

3. «меркантильная» (спекулятивная) экономика, в которой экономическая деятельность главным образом связана с циркуляцией денежных средств и товаров, основанной, главным образом, на пространственно-временном различии цен, показателей рентабельности, биржевых котировок и валютных курсов.

Данная классификация является горизонтально ориентированной в экономико-политическом пространстве хозяйственной системы. Она не учитывает в явной форме её вертикальную составляющую, характеризующую степень участия административных рынков в процессе формирования национальной экономики. Поэтому, проводя анализ ожиданий экономических агентов относительно их воздействия на развитие неравновесной экономики, необходимо учесть и рассмотреть вертикально ориентированный срез рассмотренных типов структурного неравновесия:

-

1. экономика с наличием сильно развитых административных институтов;

-

2. экономика со слабо развитыми административными институтами.

В результате, исследуя индексы опережающего развития, оценивающие корректировки ожиданий экономических агентов, целесообразно провести данный анализ относительно всех выделенных типов структурного неравновесия при одновременном исследовании вертикально ориентированного среза типов неравновесия.

В условиях неравновесия, определяемого как экономика «извлечения» производители и собственники сырьевых ресурсов, координируя и формируя стратегию поведения и развития бизнеса, во многом зависят, во-первых, от мировых цен на природные ресурсы и, во-вторых от государственноадминистративной политики как в области внутреннего и внешнего ценообразования, так и относительно объемов поставок на внутренний и общемировой рынок сырья в зависимости от сложившейся экономикополитической конъюнктуры на рынках.

Экономические агенты, функционирующие в условиях данного типа неравновесия, разрабатывая стратегию и тактику поведения на рынке в будущем во многом ориентируются на прогнозы развития отраслевой составляющей национальной экономики. От уровня мировых цен на сырье зависит не только пополнение государственной казны денежными ресурсами, а значит и рост инвестиций в форме государственных расходов и закупок на внутреннем рынке, но и экономический рост, проявляющейся в активитизации деловой активности субъектов экономики, в развитии социальной политики государства и так далее. Экономика «извлечения» являющаяся глубоко зависимой от мировой рыночной инфраструктуры достаточно чутко реагирует на любые изменения, происходящие в системе общемирового ценообразования в области сырьевых ресурсов. Поэтому задачей любой экономической системы в условиях мировых ценовых трансформаций будет являться не допустить резких колебательных процессов на экономико–географической территории. И именно административный ресурс, а точнее степень развития административных рынков, позволяет сглаживать нежелательные и недопустимые для экономики ценовые сигналы. От того насколько эффективно это удается делать системе зависит не только формирование деловой активности экономических агентов, уровня их инвестиций в экономику страны, формирование их ожиданий и так далее, а значит и формирование экономического роста, но и определение экономического потенциала страны.

С одной стороны, для сглаживания формирующихся негативных ожиданий необходимы сильно развитые административные институты. Но данное обстоятельство отражается негативно на развитии рыночной инфраструктуры экономической системы. А при таких условиях, когда производители и потребители формируют свои ожидания и прогнозы относительно мировых цен на сырьё, а не относительно формирования планов продаж и покупок, а также развития рыночной инфраструктуры ожидания начинают играть незначительную роль в сознании и поведении экономических агентов. Все текущие процессы при данном типе экономики, связанные с производством и потреблением, обуславливаются как правило не функционированием и взаимодействием рыночных инструментов, как это происходит в «промышленной» экономике с ограниченными административными рынками, а при помощи административно – регулируемых систем и инструментов.

Но экономика «извлечения» может характеризоваться и как экономика со слабо развитыми административными институтами, с преобладанием рыночных инструментов и законов. При таких условиях функционирования экономики индексы ожиданий экономических агентов (индексы опережающего развития) обретают новый смысл для хозяйственных агентов, формирующие свои бизнес-модели преимущественно на законах рыночной экономики (корректировка ценовых индексов, совокупного спроса и предложения и т. п.). Поэтому в данных условиях производители и потребители, формируя ожидания, отталкиваются,

Электронный экономический вестник №3 (июль-сентябрь 2016 года) прежде всего, от общемировых сырьевых ценовых сигналов и внутренних ценовых сигналов.

Необходимо отметить, что экономика «извлечения» обладает достаточно высокой долей риска относительно её движения в точку экономического кризиса. Данный тип неравновесия опасен своей «однобокостью», которая проявляется в чрезмерной ориентации и зависимости от сырьевых факторов. Результат такой политики рано или поздно проявиться в дисбалансе средств производства и сырьевых ресурсов в силу их ограниченности. Поэтому можно утверждать, что экономика «извлечения», тесно коррелирующая с сырьевыми факторами, периодически может переходить из данного типа неравновесия в новый, определяемый как экономика товарных дефицитов. Причем данные переходы во многом обуславливаются мировой рыночной конъюнктурой относительно цен на сырьевые ресурсы. При таких условиях, как известно, для каждого товара существует своя норма дефицита и своя «граница терпения».

Если при «извлекаемом» типе неравновесия допускается возможность, при которой волатильность индексов ожиданий экономических агентов способна нести крайне низкую функциональную нагрузку, то при иных ранее рассмотренных типах неравновесия вероятность этого резко снижается, в виду более прогрессивных типов развития.

И современная «промышленная» экономика и «меркантильная» экономика функционируют и развиваются, основываясь на развитых рыночных механизмах. Как невозможно развивать производство без образования внутренней и внешней конкурентной среды, так и невозможно вести экономическую деятельность, главным образом связанную с циркуляцией денежных средств и товаров, основанной, преимущественно, на пространственно-временном различии цен, показателей рентабельности, биржевых котировок и валютных курсов без ориентации на рыночные механизмы и показатели рыночной конъюнктуры.

В условиях совершенной рыночной конкуренции, когда производители и потребители формируют свои ожидания и прогнозы относительно формирования планов продаж и покупок, а также относительно развития рыночной инфраструктуры, индексы ожиданий экономических агентов играют определяющую, а порой доминирующую роль в сознании и поведении экономических агентов при принятии решений и формирования бизнес-моделей. Все текущие процессы в экономике, связанные с производством и потреблением, обуславливаются функционированием и взаимодействием рыночных инструментов с минимальным вмешательством государственных органов, что формирует определенную экономическую среду, в которой административные ресурсы и институты не играют координирующей роли. Поэтому, при данных условиях, формирование рыночной среды и её последующее развитие зависит от инструментария присущего рыночной экономике, в частности, от ожиданий, формирующихся в условиях свободной конкуренции.

Итак, подводя итоги выше представленным рассуждениям относительно роли ожиданий экономических агентов в экономическом развитии систем различного типа, необходимо отметить то, что степень их влияния обратно пропорциональна развитию административных рынков и различного рода административных ограничений. Вместе с тем данные предположения и гипотезы несомненно требуют эмпирического обоснования, верифицирующих их.

В качестве основных подходов, способствующих проведению данного этапа работы, выбраны методы экономико-математического моделирования, позволяющие выявить зависимости между эндогенной переменной (ИПП) и экзогенной переменной, отражающей динамику индекса опережающего развития, оценивающего уровень формирующихся ожиданий экономических агентов во времени.

Результаты регрессионного анализа влияния индекса опережающего развития на динамику индекса промышленного производства РФ за период с 1995 по 2015гг. представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1– Регрессионная статистика модели

|

Показатель |

Значение |

|

Множественный R |

0,686523043 |

|

R-квадрат |

0,471313888 |

|

Нормированный R-квадрат |

0,441942437 |

|

Стандартная ошибка |

0,747032504 |

|

Наблюдения |

20 |

Таблица 2 – Значения коэффициентов и их статистическая значимость

|

Коэффициент ы |

Стандартная ошибка |

t- статистика |

P-Значение |

|

|

Y- пересечение |

-0,169 |

0,172 |

-0,982 |

0,339 |

|

I |

2,208 |

0,551 |

4,006 |

0,001 |

Представленные результаты расчетов демонстрируют несостоятельность построенной модели (R2 = 0.47; критерии p – значения больше заданного уровня значимости 0,05; критическое значение коэффициента Стьюдента (t-критерия) для доверительной вероятности p = 0,95 и числа степеней свободы f = 20, превышает значения статистики по абсолютной величине критического значения данного распределения и т. п.) в связи с чем она подверглась ряду преобразований, направленных на достижение статистически значимых результатов. При этом основным инструментом оптимизации регрессионной модели стал метод фиктивных переменных, позволяющий определить влияние качественных признаков и событий на объясняемую переменную – индекс промышленного производства. При этом фиктивная переменная является дихотомической, принимающей, соответственно, два значения: f=1, в случае если остатки значений предсказанного ряда принимают положительное значение и f=0 - если отрицательное. Окончательная модель, оценивающая влияние индекса опережающего развития на динамику ИПП представлена в таблице 3, 4.

Таблица 3 – Регрессионная статистика модели

|

Множественный R |

0,981373 |

|

R-квадрат |

0,963093 |

|

Нормированный R-квадрат |

0,953251 |

|

Стандартная ошибка |

0,216215 |

|

Наблюдения |

20 |

Таблица 4 - Значения коэффициентов и их статистическая значимость

|

Коэффициенты |

Стандартная ошибка |

t-статистика |

P-Значение |

|

|

Y-пересечение |

-1,68878 |

0,156449569 |

-10,79438289 |

1,81134E-08 |

|

f1 |

1,310764 |

0,110721997 |

11,83832971 |

5,20203E-09 |

|

Свод. индекс |

2,342487 |

0,17177273 |

13,63712801 |

7,39002E-10 |

|

нефть |

0,00387 |

0,001331465 |

2,906917332 |

0,010841504 |

|

z |

0,646821 |

0,105582867 |

6,126195803 |

1,93891E-05 |

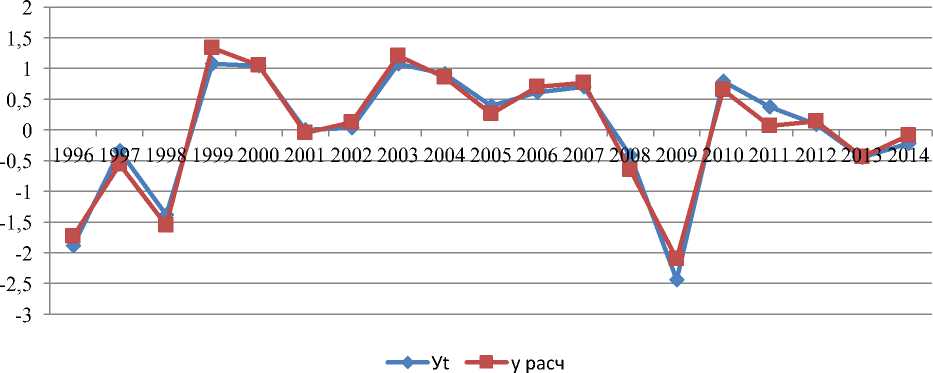

Точность и достоверность полученных результатов наглядно подтверждается практически полным совпадением предсказанных с помощью модели нормированных значений ИПП и их фактическим уровнем (рисунок 1).

Рис. 1. Результаты соотношения предсказанных с помощью модели нормированных значений ИПП и их фактическим уровнем

Таким образом, с ростом индекса опережающего развития на один пункт нормированное значение индекса промышленного производства возрастает на 2,34 единицы. Таким образом это подтверждает высокий уровень эластичности между двумя рассматриваемыми индикаторами. То есть незначительные изменения в ожиданиях экономических агентов формируют значительную реакцию (кратно превышающую значения индекса опережающего развития) в генерировании экономических процессов, выражающихся в соответствующей волатильности промышленного производства.

Список литературы Место ожиданий экономических агентов в экономическом развитии систем различного типа

- Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Прыгунова М.И. Разработка методики, прогнозов и сценариев развития экономики региона на основе моделирования деловой активности. Казань, Офсет -сервис, 2015. 124 с.

- Ельшин Л.А., Прыгунова М.И. Теоретические аспекты изучения циклических колебаний экономических систем. В сборнике: «НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» Сборник статей Международной научно -практической конференции. 2016. С. 24 -27.

- Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Прыгунова М.И. Механизмы и методы статистического анализа и учета фазовых сдвигов циклического развития экономики в условиях повышенной неопределенности институциональной и конъюнктурной среды. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. № 10 (343). С. 34-45.