Местонахождения раннего палеолита на 145-метровой террасе реки Усиша в Центральном Дагестане

Автор: Таймазов А.И.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике каменного инвентаря из местонахождений раннего палеолита Айникаб 3, Айникаб 4 и Айникаб 6, расположенных на 145-метровой террасе реки Усиша в Центральном Дагестане. Возраст отложений террасы на основе обобщения палеогеографических данных установлен в широком диапазоне в рамках первой половины среднего плейстоцена. Каменные индустрии рассматриваемых местонахождений моносырьевые, основаны на использовании местного мелового кремня различных оттенков серого цвета. Первичное расщепление сырья характеризуется простейшими приемами получения отщепов преимущественно путем однонаправленных продольных снятий без предварительной подготовки нуклеусов. Отщепы являлись основным видом заготовок для орудий, в том числе для крупных рубящих, раскалывающих и дробящих. Кроме того, в качестве заготовок использовались обломки кремня и желваки. Орудийный набор включает односторонние и двусторонние чопперы, массивные пики с трехгранным поперечным сечением корпуса или заостренного конца, плоские пики, разнообразные ретушированные орудия на отщепах и обломках (скребла, ножи, орудия с выемкой, острия, отщепы с ретушью). Наиболее существенным признаком рассматриваемой индустрии, отличающим его от более древних олдованских комплексов Центрального Дагестана, является присутствие в составе орудий архаичных форм рубил. Эти находки - самые ранние из известных рубил во внутреннем Дагестане и одни из самых древних на Северном Кавказе. Рубила диагностичны для ашеля. Наличие этих изделий вместе с пиками и другими режущими орудиями в каменном инвентаре рассматриваемых местонахождений позволяет определить каменную индустрию этих пунктов как ашель. Эти находки дают возможность расширить ареал ашельской культуры Северного Кавказа за счет включения в него территории Внутригорного Дагестана.

Ранний палеолит, ашель, средний плейстоцен, центральный дагестан, рубило, чоппер, пик, скребло

Короткий адрес: https://sciup.org/149144563

IDR: 149144563 | УДК: 902/904 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2023.2.1

Текст научной статьи Местонахождения раннего палеолита на 145-метровой террасе реки Усиша в Центральном Дагестане

DOI:

В круге вопросов, относящихся к ранней преистории Северо-Восточного Кавказа, особый интерес вызывает проблема содержания палеолитической культуры в горной части рассматриваемого региона в среднем плейстоцене. Археологические материалы, относящиеся к указанному времени, крайне ограничены и представлены в основном подъемными находками, сделанными на поверхности высоких террас реки Усиша в Акушинской котловине. Еще в самом конце 1950-х гг. XX в. дагестанским археологом В.Г. Котовичем на этой территории было обнаружено 5 местонахождений с палеолитическими каменными изделиями [Котович, 1964]. Три из пяти выявленных пунктов были связаны с 200–250-метровой террасой реки, четвертый был приурочен к уступу 75–80-метровой террасы. Одно местонахождение, по мнению В.Г. Котовича, представляло собой «остатки пещерной стоянки» [Котович, 1964, с. 69].

В начале XXI в. в Акушинской котловине Х.А. Амирхановым было открыто 10 новых пунктов раннего палеолита. Археологические материалы происходили из рыхлых отложений, слагающих кровлю водораздела рек Акуша и Усиша, а также из галечников

145- и 100-метровой террас реки Усиша [Амирханов, 2006; 2007а]. В результате комплексного изучения памятников, продолжающегося и в настоящее время, получен разносторонний археологический и естественнонаучный материал, который кардинально изменил бытовавшие до этого представления о времени заселения Северного Кавказа и ходе культурного развития на этой территории. Археологические находки, происходящие из отложений водораздела (стоянки Айникаб 1-2, Мух-кай 1-2, Гегалашур 1-3), в технико-типологическом и культурном отношении относятся к самой ранней стадии палеолита – олдова-ну и датируются временем от не позднее 2 млн л.н. до 0,8 млн л.н. [Амирханов, 2007б; 2016; Ожерельев, 2021; Таймазов, 2021]. Следующие этапы развития культуры раннего палеолита в рассматриваемом регионе представляют материалы из аллювия 145- и 100-метровой террас реки Усиша. К сожалению, археологические раскопки на палеолитических местонахождениях, связанных с указанными террасами, не производились. Сведения о каменной индустрии из террас основываются на подъемных находках, сделанных в разные годы Х.А. Амирхановым и автором.

Задачей данной работы является анализ материалов из местонахождений раннего па- леолита, приуроченных к отложениям 145-метровой террасы реки Усиша, и рассмотрение вопроса их культурной принадлежности.

Местонахождения раннего палеолита на 145-метровой террасе реки Усиша: общие сведения и вопросы датировки

В настоящее время известно только 3 пункта раннепалеолитических находок на 145-метровой террасе реки Усиша. Это местонахождения Айникаб 3, Айникаб 4 и Айникаб 6.

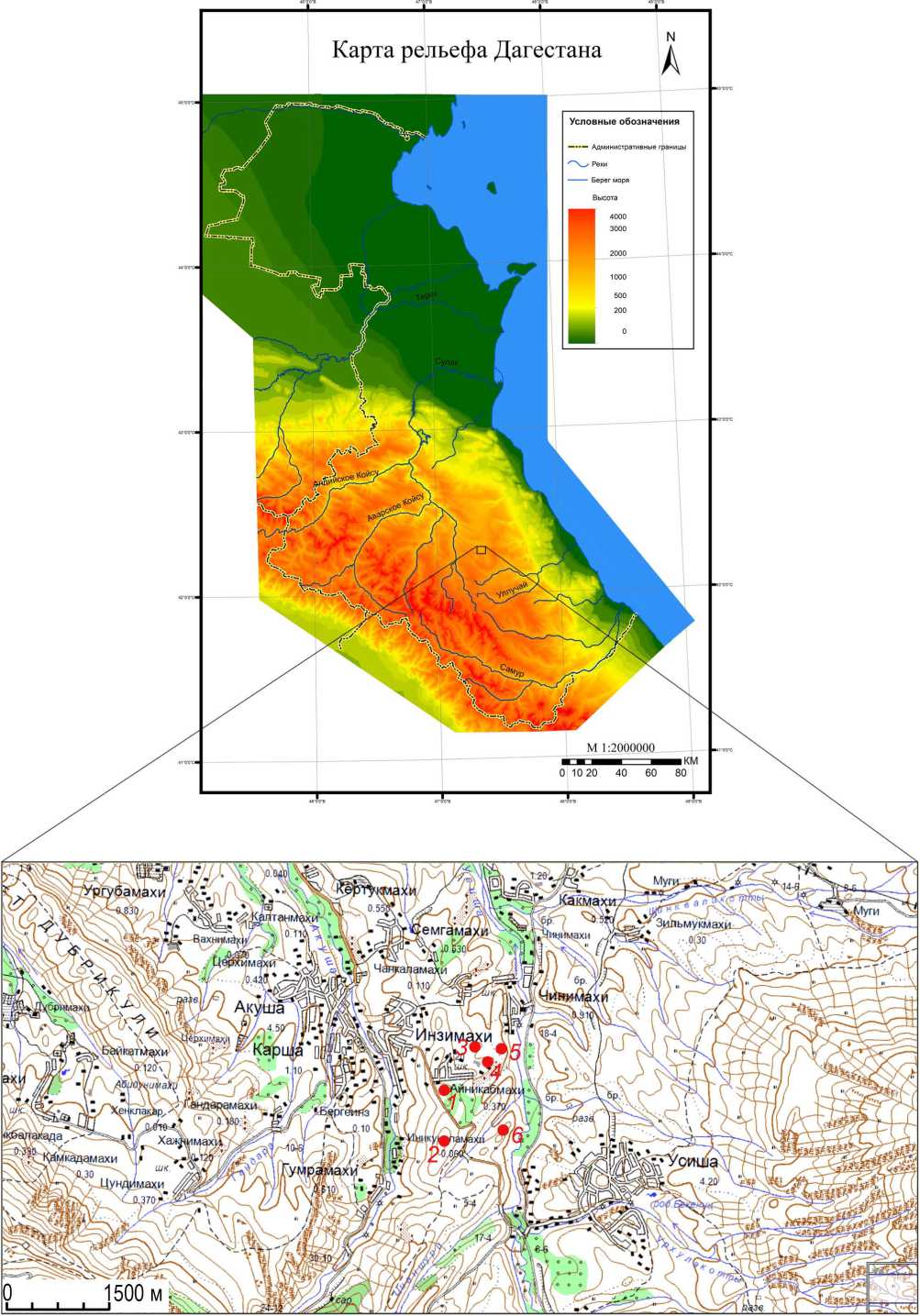

Местонахождение Айникаб 3 расположено на северо-восточной окраине с. Айни-кабмахи (рис. 1). Памятник открыт в 2006 г. Х.А. Амирхановым [Амирханов, 2006], обследован им же в 2007 году. В 2009 и 2011 гг. археологические разведки на местонахождении проведены А.И. Таймазовым.

Местонахождение Айникаб 3 связано с тыльной и средней частями мысообразного выступа, представляющего собой останец 145-метровой террасы р. Усиша. Мыс вытянут с юго-запада на северо-восток в длину на 260 м, ширина его составляет 40 м. С северной, восточной и южной сторон описываемый останец изрезан балками и имеет крутые склоны. С западной стороны мыс переходит на широкую поверхность террасы, занятую домостроениями. Здесь, непосредственно рядом с последними домами, имеется вертикальное обнажение галечников, образовавшееся в ходе строительных работ (рис. 2). К моменту обнаружения памятника в 2006 г. ширина обнажения составляла примерно 20 м, максимальная высота – до 3 м. Помимо вертикального обнажения в этом пункте имеется и горизонтальное обнажение (рис. 2). Оно примыкает к первому и представляет собой площадь (примерно 30 х 60 кв. м) бульдозерной планации, подготовленной для строительства дома. К 2009 г. высота вертикального обнажения достигала 4 м, также полностью было снивелировано техникой примыкающее к ней горизонтальное обнажение.

Всего на местонахождении найдено 24 кремневых изделия. Как уже отмечалось, коллекция каменных изделий местонахождения Айникаб 3 происходит из двух обнажений – вертикального и горизонтального. За пределами обнажений в местах естественного раз- рушения галечников также найдены каменные изделия. Контекст их залегания, внешние характеристики, а также технико-типологические признаки свидетельствуют об органической связи этих находок с галечниками 145-метровой террасы.

Местонахождение Айникаб 4 расположено на восточной окраине села Айникабмахи (рис. 1). Памятник выявлен в 2006 г. Х.А. Амирхановым [Амирханов, 2006]. В 2009 г. местонахождение обследовано А.И. Таймазовым.

Местонахождение приурочено к оконечности мысообразного выступа, представляющего собой останец 145-метровой террасы реки Усиша. От концевой части мыса вниз на более низкую – 100-метровую террасу р. Усиша пролегает автомобильная дорога местного значения. В ходе сооружения этой дороги образовалось обнажение протяженностью 30 м и максимальной высотой разреза 2,2 м (рис. 2). В обнажении галечников и в осыпи под ним были получены кремневые изделия раннепалеолитического облика. Коллекция местонахождения насчитывает 11 предметов.

Местонахождение Айникаб 6 расположено в 650–700 м к юго-востоку от села Айни-кабмахи (рис. 1). Пункт находок выявлен А.И. Таймазовым в 2011 г. [Таймазов, 2012]. Повторные обследования памятника проводились в 2012 и 2019 гг. [Таймазов, 2015; 2022б]. Как и вышеописанные пункты, местонахождение Айникаб 6 приурочено к одному из изолированных останцев 145-метровой террасы р. Усиша. Описываемый останец протягивается с юго-запада на северо-восток. С западной и восточной сторон он изрезан глубокими поперечными балками. С северной и северо-восточной сторон останца в уступе террасы обнажаются галечники высотой до 1 м и длиной до 50 м (рис. 2). В этих галечниках и в осыпи под обнажением в разные годы были получены обработанные каменные изделия раннего палеолита. Общее количество находок из данного пункта насчитывает 49 предметов.

Важнейшей задачей изучения любого археологического памятника является определение возраста его культуросодержащих отложений. Для датировки археологических находок, происходящих из отложений древних террас реки Усиша, в настоящее время имеются только данные палеогеографических реконструкций. Они приводились Х.А. Амирхановым в своих работах [Амирханов, 2007а; 2007б; 2016]. Базовым уровнем, с которого начался врез рек Акуша (юго-запад котловины) и Усиша (северо-восток котловины), явилась древняя поверхность выравнивания, охарактеризованная крупнейшим специалистом в области четвертичной геологии Кавказа Л.А. Варданянцом как «платообразные поверхности Леваши, Акуша и т. д., протягивающиеся на десятки километров...» [Варда-нянц, 1948, с. 53]. В процессе формирования долин рек Акуша и Усиша древняя платообразная поверхность была глубоко прорезана руслами рек. В результате эрозии и выноса рыхлых отложений поверхность выравнивания приобретала характер останца, образующего водораздел названных рек. Как показали результаты комплексных естественнонаучных (палеомагнитных, палинологических, палеофа-унистических) исследований, полученных при изучении стоянок Айникаб 1, Мухкай 1 и Мух-кай 2, рыхлые отложения водораздела, с которыми связаны указанные памятники, датируются ранним плейстоценом, причем возраст нижней части отложений определен не позднее 2 млн л.н., а верхи относятся к концу раннего плейстоцена (около 0,8 млн л.н.) [Амирханов, 2016]. Отложения водораздела срезаются реками Акуша и Усиша и заведомо древнее времени формирования их долин. Наличие данных о возрасте кровли водораздела рек Акуша и Усиша служит надежным репером для определения времени начала формирования долин названных рек и времени возникновения первого террасового уступа. Принципиально важны для решения рассматриваемой проблемы заключения специалистов по четвертичной геологии. Согласно им, на Кавказе «аллювиально-флювиогляциальные отложения террас соответствуют эпохам наступления ледников, а не их таяния» [Думитрашко, 1960, с. 6]. Соответственно, «таяние ледников Кавказа в межледниковья, как и в других горных странах, совпадало с эпохами врезания долин» [Думитрашко, 1960, с. 6]; «... межледниковья сопровождались интенсивным углублением долин» [Думитраш-ко и др., 1964, с. 238]. Из этих заключений сле- дует, что врез долины, результатом которого стало формирование 145-метровой террасы, должен был происходить в одно из межледниковий. Учитывая датировку верхней части толщи водораздела концом раннего плейстоцена, начало формирования первого речного вреза, как считает Х.А. Амирханов, должно относиться ко времени, «следующему непосредственно за оледенением Гюнц альпийской схемы» [Амирханов, 2016, с. 16]. Соответственно, врез долины, результатом которого было формирование 145-метровой террасы, по его мнению, протекал в межледниковье гюнц-мин-дель и завершился ко времени начала оледенения миндель. В этой системе отсчета 100-метровая терраса должна была образоваться к началу рисского оледенения. Приведенные аргументы позволяют определить возраст археологических находок, происходящих из аллювия 145-метровой террасы, в рамках бакинского горизонта региональной стратиграфической схемы Каспия (700–400 тыс. лет назад).

Стационарные исследования памятников в будущем позволят уточнить их возраст.

Каменный инвентарь

Коллекция каменного инвентаря из местонахождений Айникаб 3, Айникаб 4 и Ай-никаб 6 суммарно насчитывает 84 предмета. Археологические находки хорошей сохранности, выраженные признаки окатанно-сти отсутствуют. На многих изделиях встречается молочная патина. Чаще всего патина непокрывающая и неглубокая. Однако единично встречаются изделия, у которых одна из сторон покрыта сплошной молочной патиной. Сырьем для каменных изделий на всех трех памятниках служил местный меловой кремень различных оттенков серого цвета. К характерным особенностям этого вида кремня относится ограниченная способность давать выпуклые конусы при раскалывании [Гиря, 2010, с. 95]. Эта особенность создает затруднения при идентификации части предметов из кремня описываемого рода, поскольку они не обладают признаками искусственного скола, описанными в учебной литературе. Несмотря на малочисленность, каменный инвентарь рассматриваемых местонахождений структурирован. В коллекции каждого пункта в разной степени выраженности присутствуют находки, относящиеся к группе первичного раскалывания, орудия и отходы расщепления (табл. 1).

Первичное расщепление сырья на местонахождениях 145-метровой террасы р. Уси-ша характеризуется простейшими приемами получения заготовок. К сожалению, в рассматриваемой коллекции очень мало нуклеусов для того, чтобы представить более полную картину обработки сырья. Всего таких предметов найдено 2. Они происходят из местонахождения Айникаб 6. Нуклеусы по размерам некрупные: высота одного из них – 7,6 см, ширина – 9,3 см, толщина – 11,5 см; второго соответственно - 7 х 4,5 х 4,5 см. Типологически они относятся к двум разновидностям. Один из них представляет собой одноплощадочный нуклеус с двумя смежными рабочими поверхностями, второй – одноплощадочный нуклеус с плоской рабочей поверхностью [Таймазов, 2022б, с. 755–756]. В качестве ударной площадки нуклеусов служили естественные поверхности, покрытые коркой, или плоскости раскалывания кремня. Специальная подготовка ударной площадки на нуклеусах не наблюдается. Требования к нуклеусу и в одном, и в другом случае ограничиваются наличием двух составляющих, но в различных выражениях: гладкой (естественной или на сколе) ударной площадки и совмещенной с ней плоскости раскалывания. Однако среди отщепов из местонахождения Айникаб 3 имеются экземпляры с косыми площадками (табл. 2), что указывает на то, что какая-то часть сколов, вероятно, была получена с подготовленных площадок. Более характерны для отщепов гладкие прямые неподготовленные площадки и площадки с коркой, что соответствует характеру вышеописанных яд-рищ. Редко встречаются отщепы с точечной площадкой.

Характер огранки дорсалов отщепов также полностью соответствует характеру вышеописанных ядрищ. Среди отщепов абсолютно преобладают сколы с однонаправленными снятиями на спинке – продольные и дорсально-гладкие (табл. 3). Отщепы с ортогональными снятиями на спинке и бессистемные характерны в меньшей степени. Часть отщепов имеют желвачную корку так- же на дистальном конце, что свидетельствует о том, что раскалывание их производилось с плитчатого или уплощенного желвака. Длина таких сколов обычно равна толщине заготовки, с которой они расщеплялись. Большинство отщепов имеют плоские конусы ударов.

Абсолютное большинство необработанных отщепов относится к мелким (менее 5 см в поперечнике; табл. 4). В этой же группе единично встречаются отщепы средних размеров (5–10 см) и отсутствуют крупные сколы размером более 10 см в поперечнике. Если же смотреть на параметры отщепов, которые были использованы для вторичной обработки, то здесь наблюдается иное соотношение: крупные и средние отщепы представлены примерно одинаково, гораздо меньше встречаются отщепы мелких размеров (табл. 4). В каменной индустрии памятников 145-метровой террасы также единично присутствуют пластинчатые отщепы и изделия из них.

Орудия образуют наиболее значимую группу в коллекции памятников 145-метровой террасы р. Усиша. В типологическом и функциональном отношении они распадаются на различные категории (табл. 1). Орудийный набор включает как инструменты «тяжелого действия» ( heavy duty tools ), так и инструменты «легкого действия» ( light-duty tools ). В качестве заготовок для орудий преимущественно использовались отщепы и в меньшей степени кремневые желваки и их обломки. Наблюдается избирательность не только к отщепам как заготовке, но и к их отдельным размерам. Для изготовления орудий предпочтительно использовались отщепы средних и крупных размеров (табл. 4). Последние служили заготовками для чопперов и плоских пиков. Появление крупного отщепа и регулярное его использование в качестве заготовки для крупных орудий на памятниках раннего палеолита Акушинской котловины фиксируется еще с конца раннего плейстоцена [Амирханов, Таймазов, 2019]. Эта технологическая традиция, считающаяся одним из важнейших признаков раннего ашеля [Isaac, 1969; Leakey, 1971], сохраняется и в индустрии памятников 145-метровой террасы.

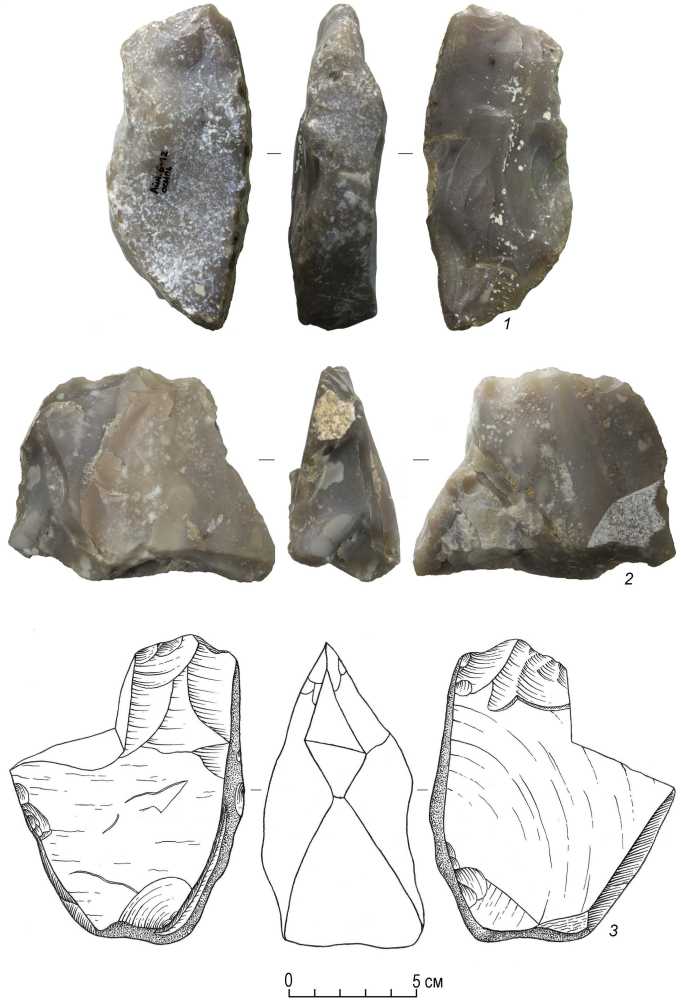

Состав орудий из местонахождений 145-метровой террасы в целом близок к ма- териалам памятников олдована Айникаб 1, Мухкай 1, Мухкай 2 и др. Из крупных орудий для данной индустрии наиболее характерны чопперы (рис. 3–4) и пики (рис. 5–6). Они представлены в коллекциях всех трех рассматриваемых пунктов (табл. 1). Большинство чопперов изготовлено на крупных отщепах. В оформлении их лезвия преимущественно использовалась двусторонняя оббивка. Пики представлены в двух типах. Первый тип – это пики на массивных заготовках (плитчатом желваке и обломке желвака) с трехгранным поперечным сечением корпуса или рабочего конца (рис. 5). Данный тип наиболее характерен для памятников олдована Центрального Дагестана [Амирханов, 2012]. Другая форма пика, встречающаяся в инвентаре местонахождений 145-метровой террасы, это плоские пики (рис. 6). Они менее массивные и более вытянутые в корпусе. Лицевая сторона у них относительно плоская. Оббивка краев заготовки у данной разновидности пиков не формирует срединную продольную грань на спинке. Вторичная обработка нацелена только на получение зауженного конца, который имеет форму острия или узкого долотовидного лезвия. Половина представленных в коллекции плоских пиков изготовлена на крупных отще-пах. Важным элементом орудийного набора являются рубила (рис. 7), считающиеся главным маркером ашельского технокомплекса. Они найдены в 2 экземплярах на местонахождении Айникаб 6. Технико-морфологические характеристики рассматриваемых изделий приводились ранее в ряде публикаций [Амирханов, 2016, с. 185–186; Таймазов, 2022б, с. 757–758]. Поэтому нет необходимости еще раз их описывать. Особенность этих изделий состоит в том, что в качестве заготовки для них использовались обломки и желваки, а не крупные отщепы. К этой же категории орудий близок грубый поперечнолезвийный бифас, который происходит также из местонахождения Айникаб 6 [Таймазов, 2022б, с. 767, рис. 9].

Набор мелких орудий включает продольные и поперечные скребла (рис. 8, 3–5 ), простые скребки, ножи с обушком (рис. 8, 2 ), орудие с выемкой (рис. 8, 1 ) и острие. Заготовками для них использовались отщепы и редко мелкие обломки.

Вопросы культурной принадлежности каменного инвентаря

Исчерпывающая культурно-хронологическая атрибуция каменной индустрии, происходящей из аллювия 145-метровой террасы реки Усиша, пока затруднительна из-за малочисленности представленного археологического материала. Первый исследователь палеолита Акушинской котловины В.Г. Кото-вич, исходя из принятой в то время двучленной периодизации палеолита, отнес археологические материалы из высоких террас реки Усиша к мустьерской стадии нижнего палеолита [Котович, 1964]. При этом отдельные отщепы из местонахождений Сага-цука и Каб-ка, имеющие более архаичный облик, были отнесены к позднему ашелю, несмотря на отсутствие диагностичных типов изделий указанной эпохи. Основанием для определения культурно-хронологической принадлежности каменных изделий, кроме собственно типологического облика находок, послужили естественнонаучные данные, указывавшие на глубокую древность речных террас, с которых происходил археологический материал. Устоявшимися были представления, что самые высокие речные террасы на Восточном Кавказе соответствуют бакинскому времени, а 100метровые – периоду хазарской трансгрессии Каспия [Дробышев, 1935, с. 23; Варданянц, 1948, с. 67; Лилиенберг, 1959, с. 172]. Как писал В.Г. Котович, «...глубокая, нижне- и среднеплейстоценовая древность речных террас, с которыми связаны нижнепалеолитические местонахождения интересующего нас района, вряд ли может вызвать сомнения» [Котович, 1964, с. 69]. По его мнению, «...связь местонахождений Усишинской долины с древними речными террасами может рассматриваться как одно из подтверждений их нижнепалеолитического возраста» [Котович, 1964, с. 69].

Х.А. Амирханов еще в самом начале своих исследований, основываясь на техникотипологических характеристиках первых находок, указал на сходство каменных изделий из местонахождений Айникаб 3 и Айникаб 4, приуроченных к 145-метровой террасе, с материалами стоянки Айникаб 1 и других соседних памятников олдована Центрального Дагестана [Амирханов, 2006, с. 122; 2007а, с. 65].

При этом он не исключал вероятность обнаружения в отложениях данной террасы орудий с бифасиальной обработкой, например, ручных рубил, характерных для ашеля. Поводом для этого было обнаружение проторубила в верхней части толщи стоянки Мухкай 1 и частичного поперечнолезвийного бифаса в слое 2а стоянки Айникаб 1. Отложения, где были найдены указанные изделия, относились к концу раннего плейстоцена (0,9–0,8 млн л.н.), то есть к более раннему времени, чем формирование 145-метровой террасы. Раскопки на стоянках Мухкай 1 и Мухкай 2 в 2018– 2019 гг. предоставили убедительные доказательства, свидетельствующие о возникновении протобифасов в конце раннего плейстоцена [Амирханов, Таймазов, 2019].

Следует отметить, что эти предположения подтвердились. В материалах местонахождения Айникаб 6, обнаруженного автором в 2011 г., представлены два рубила и один грубый поперечнолезвийный бифас. Они являются важным культурно-хронологическим показателем. Наличие этих изделий в каменном инвентаре местонахождения Айникаб 6 указывает на принадлежность индустрии этого памятника и других соседних пунктов раннего палеолита из отложений 145-метровой террасы к ашелю [Таймазов, 2012; 2022б]. Сделанное заключение косвенно подтверждается материалами синхронных памятников Приморского Дагестана. Первое появление ашельских индустрий с рубилами в указанном регионе фиксируется также в отложениях, относящихся ко времени бакинской трансгрессии Каспия [Деревянко и др., 2012].

Более развитый характер индустрии памятников 145-метровой террасы в сравнении с материалами соседних стоянок олдована выражается не только в присутствии в их инвентаре рубил, но и в некоторых других особенностях каменного инвентаря. Судя по негативам снятий на спинках отщепов, для данной индустрии характерны однонаправленные продольные снятия. Сколы с бессистемной огранкой спинки единичны. Для сравнения, на стоянке олдована Айникаб 1 на долю отще-пов с бессистемной огранкой спинки приходится более 27 % всех отщепов [Таймазов, 2021, с. 157–158]. Заметно больше на памятниках 145-метровой террасы плоских удлиненных пиков в сравнении с массивными.

Технико-типологические различия каменной индустрии местонахождений 145-метровой террасы проявляются не только в сравнении с материалами соседних памятников олдована, залегающих в отложениях водораздела рек Акуша и Усиша, но и в сравнении с находками, происходящими из 100-метровой террасы. Кремневый инвентарь местонахождения Айникаб 5, связанного с указанной террасой, демонстрирует более развитую технику первичного расщепления и гораздо большее разнообразие орудийного набора, чем коллекции рассматриваемых в работе памятников [Таймазов, 2022а].

Таким образом, археологические материалы из аллювия 145-метровой террасы реки Усиша фиксируют первое появление рубил в горной части Дагестана при сохранении основных типологических составляющих предшествующей олдованской эпохи. Отмеченные технико-типологические признаки каменной индустрии местонахождений Айникаб 3, Ай-никаб 4 и Айникаб 6 указывают на ее принадлежность к ашелю.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Основные категории каменного инвентаря из местонахождений раннего палеолита на 145-метровой террасе реки Усиша

Table 1. Main categories of stone inventory from Early Paleolithic sites on the 145-meter terrace of the Usisha river

|

Наименование |

Айникаб 3 |

Айникаб 4 |

Айникаб 6 |

Кол-во |

|

Нуклеусы одноплощадочные |

– |

– |

2 |

2 |

|

Чопперы на обломках и желваках |

1 |

1 |

– |

2 |

|

Чопперы на крупных отщепах |

2 |

– |

2 |

4 |

|

Пики массивные, трехгранные |

1 |

1 |

– |

2 |

|

Пики плоские |

2 |

1 |

1 |

4 |

|

Рубила |

– |

– |

2 |

2 |

|

Грубый поперечнолезвийный бифас |

– |

– |

1 |

1 |

|

Дискоид односторонний |

– |

1 |

– |

1 |

|

Скребла |

2 |

– |

5 |

7 |

|

Скребки |

1 |

– |

2 |

3 |

|

Орудия с выемкой |

1 |

– |

– |

1 |

|

Ножи |

1 |

– |

2 |

3 |

|

Острия |

– |

1 |

– |

1 |

|

Отщепы с ретушью |

1 |

– |

– |

1 |

|

Отщепы |

11 |

4 |

27 |

42 |

|

Отщеп пластинчатый |

– |

1 |

– |

1 |

|

Обломки и желваки со сколами |

1 |

1 |

5 |

7 |

|

Всего |

24 |

11 |

49 |

84 |

Таблица 2. Типы ударных площадок отщепов из местонахождений раннего палеолита на 145-метровой террасе реки Усиша по характеру ударной площадки

Table 2. Types of striking platform flakes from Early Paleolithic sites on the 145-meter terrace of the Usisha river

|

Название памятника |

Тип площадки |

|||

|

с естественной коркой |

гладкие прямые |

гладкие косоплощадочные |

точечные |

|

|

Айникаб 3 |

3 |

3 |

4 |

– |

|

Айникаб 4 |

– |

2 |

– |

1 |

|

Айникаб 6 |

6 |

12 |

– |

2 |

|

Всего |

9 |

17 |

4 |

3 |

Таблица 3. Направление негативов предшествующих снятий на отщепах из местонахождений раннего палеолита на 145-метровой террасе реки Усиша

Table 3. Orientation of anterior removal negatives on flakes from Early Paleolithic sites on the 145-meter terrace of the Usisha river

|

Название памятника |

Направление негативов предшествующих снятий |

||||

|

первичные |

продольные, включая продольно-краевые |

ортогонально-краевые |

дорсальногладкие |

бессистемные |

|

|

Айникаб 3 |

2 |

4 |

– |

3 |

– |

|

Айникаб 4 |

1 |

3 |

– |

– |

– |

|

Айникаб 6 |

3 |

13 |

2 |

6 |

2 |

|

Всего |

6 |

20 |

3 |

9 |

2 |

Таблица 4. Размеры отщепов из местонахождений раннего палеолита на 145-метровой террасе реки Усиша

Table 4. Dimensions of flakes from Early Paleolithic sites on the 145-meter terrace of the Usisha river

|

Название памятника |

Отщепы без вторичной обработки |

Отщепы со вторичной обработкой |

||||

|

крупные (>10 см) |

средние (5–10 см) |

мелкие (<5 см) |

крупные (>10 см) |

средние (5–10 см) |

мелкие (<5 см) |

|

|

Айникаб 3 |

– |

1 |

10 |

4 |

4 |

1 |

|

Айникаб 4 |

– |

– |

4 |

– |

1 |

– |

|

Айникаб 6 |

– |

2 |

25 |

3 |

4 |

1 |

|

Всего |

– |

3 |

39 |

7 |

9 |

2 |

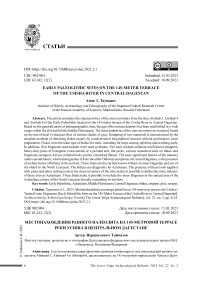

Рис. 1. Расположение айникабской группы памятников раннего палеолита на карте: 1 – Айникаб 1; 2 – Айникаб 2; 3 – Айникаб 3; 4 – Айникаб 4; 5 – Айникаб 5; 6 – Айникаб 6 Fig. 1. Location of the Ainikab group of early Palaeolithic sites on the map:

1 – Ainikab 1; 2 – Ainikab 2; 3 – Ainikab 3; 4 – Ainikab 4; 5 – Ainikab 5; 6 – Ainikab 6

Рис. 2. Общий вид долины реки Усиша с локацией местонахождений раннего палеолита 145-метровой террасы

Fig. 2. General view of the Usisha river valley with the location of the Early Palaeolithic sites of the 145-meter terrace

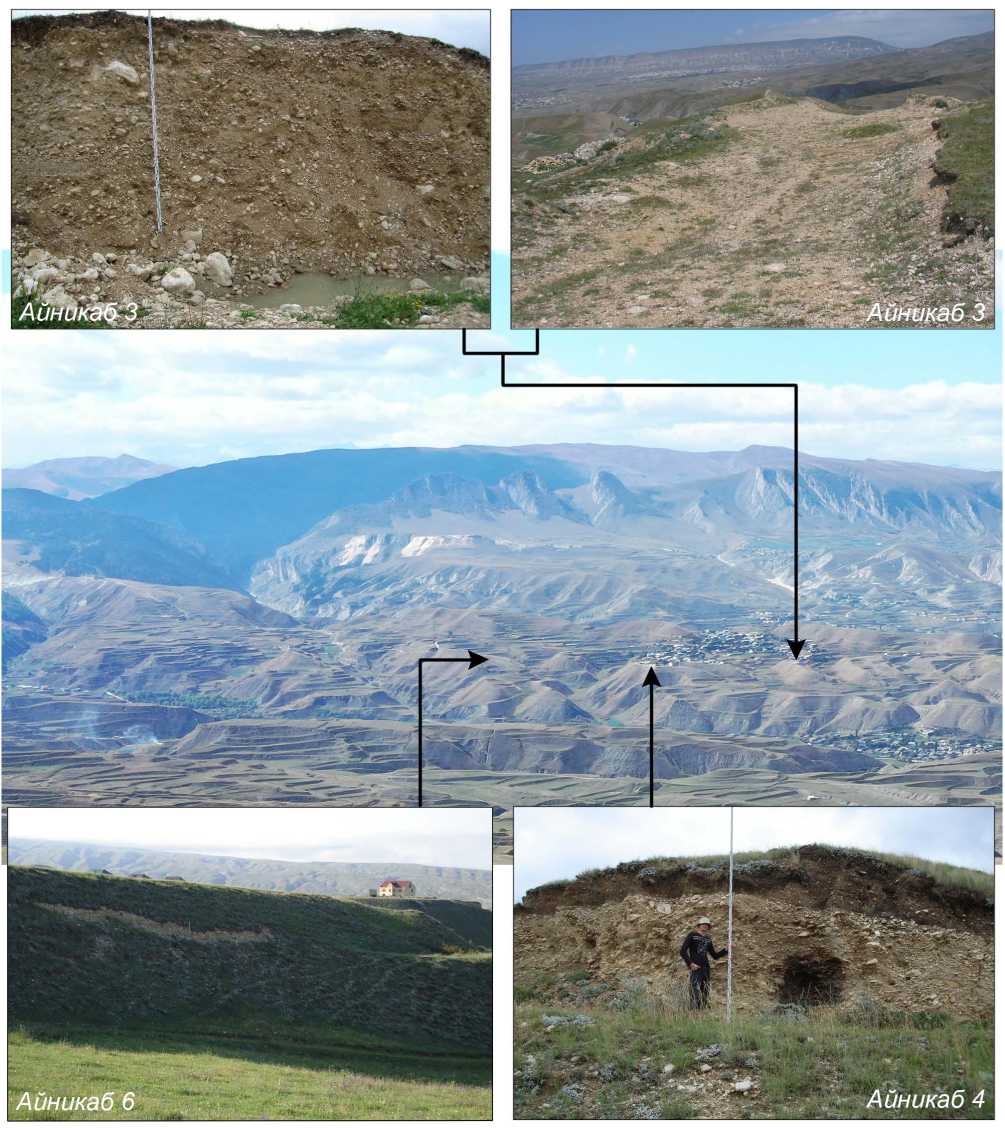

Рис. 3. Местонахождение Айникаб 4. Чоппер двусторонний

Fig. 3. Ainikab 4 Site. Bifacial chopper

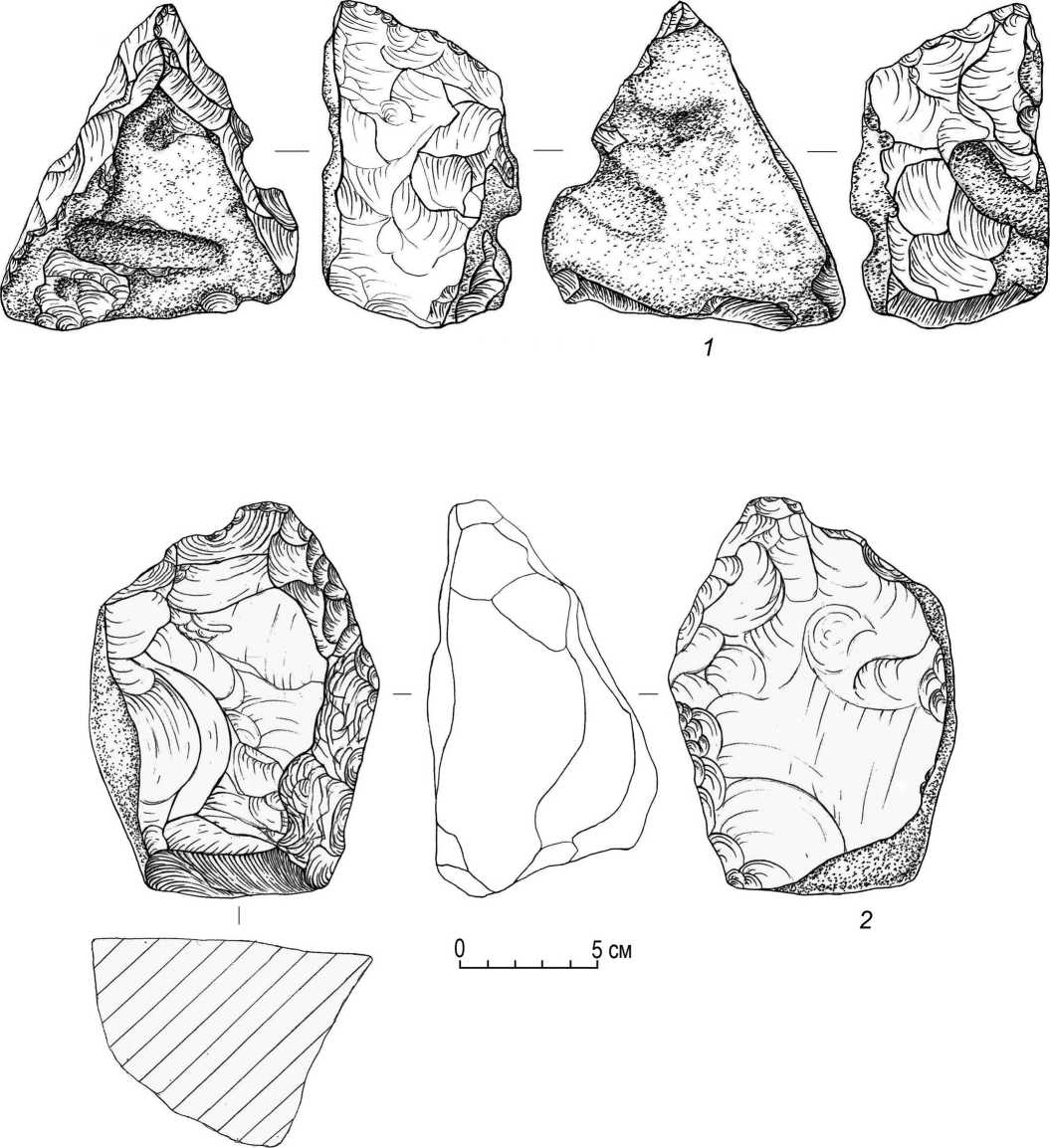

Рис. 4. Раннепалеолитические местонахождения на 145-метровой террасе реки Усиша.

Чопперы двусторонние на крупных отщепах:

1–2 – Айникаб 6; 3 – Айникаб 3

Fig. 4. Early Palaeolithic sites on the 145-meter terrace of the Usisha River. Bifacial choppers on large flakes:

1–2 – Ainikab 6; 3 – Ainikab 3

Рис. 5. Раннепалеолитические местонахождения на 145-метровой террасе реки Усиша.

Пики трехгранного поперечного сечения:

1 – Айникаб 4; 2 – Айникаб 3

Fig. 5. Early Palaeolithic sites on the 145-meter terrace of the Usisha River. Picks of triangular cross-section:

1 – Ainikab 4; 2 – Ainikab 3

Рис. 6. Раннепалеолитические местонахождения на 145-метровой террасе реки Усиша. Плоские пики:

1 – Айникаб 6; 2 – Айникаб 3

Fig. 6. Early Palaeolithic sites on the 145-meter terrace of the Usisha River. Flat picks:

1 – Ainikab 6; 2 – Ainikab 3

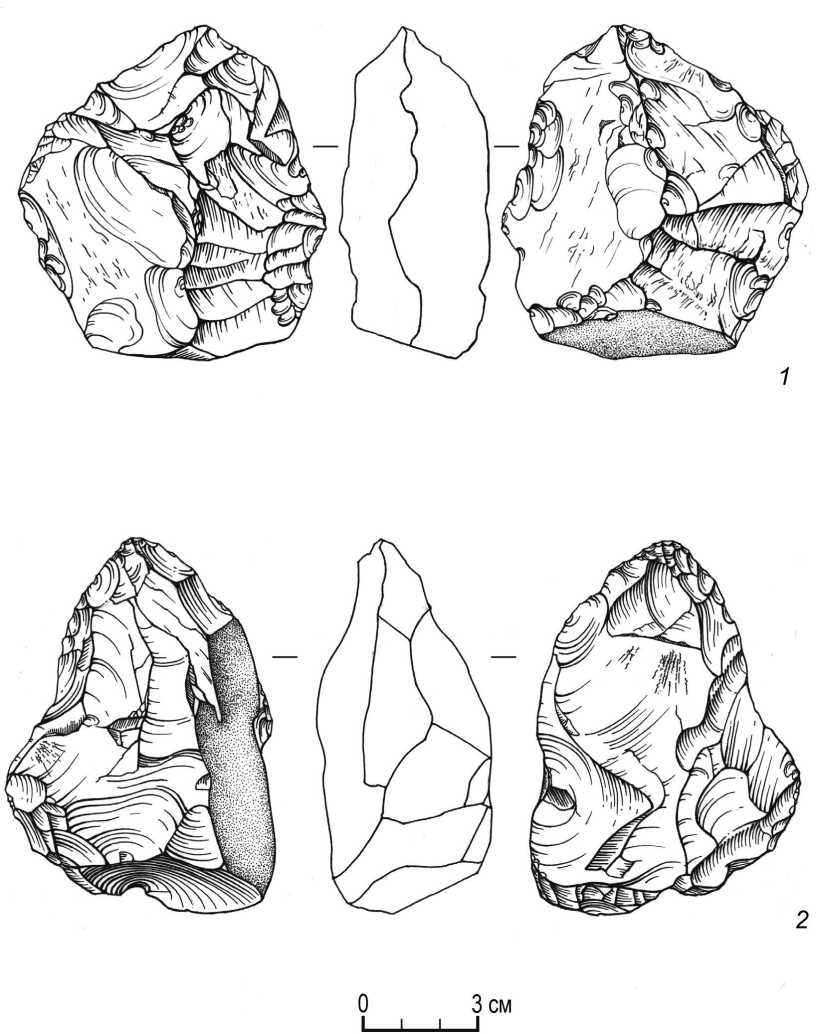

Рис. 7. Местонахождение Айникаб 6. Бифасы

Fig. 7. Ainikab 6 Site. Bifaces

Рис. 8. Раннепалеолитические местонахождения на 145-метровой террасе реки Усиша.

Каменные орудия из местонахождений Айникаб 3 ( 1, 4 ) и Айникаб 6 ( 2, 3, 5 ):

1 – орудие с выемкой; 2 – нож с обушком; 3–5 – скребла

Fig. 8. Early Palaeolithic sites on the 145-meter terrace of the Usisha River.

Stone tools from the Ainikab 3 ( 1, 4 ) and Ainikab 6 ( 2, 3, 5 ) Sites:

1 – notched tools; 2 – backed knife; 3–5 – scrapers

Список литературы Местонахождения раннего палеолита на 145-метровой террасе реки Усиша в Центральном Дагестане

- Амирханов Х. А., 2006. Работы Северокавказской палеолитической экспедиции Института археологии РАН в Центральном Дагестане в 2006 г. // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 3. С. 121–124.

- Амирханов Х. А., 2007а. В Центральном Дагестане открыты памятники раннего плейстоцена // Природа. № 4. С. 62–67.

- Амирханов Х. А., 2007б. Исследование памятников олдована на Северо-Восточном Кавказе (Предварительные результаты). М.: ТАУС. 52 с.

- Амирханов Х. А., 2012. Категория пика в технокомплексах олдована и раннего ашеля // Российская археология. № 2. С. 5–14.

- Амирханов Х. А., 2016. Северный Кавказ: начало преистории. Махачкала: МавраевЪ. 344 с.: ил.

- Амирханов Х. А., Таймазов А. И., 2019. Раннеплейстоценовая крупноотщеповая индустрия Северо-Восточного Кавказа: стадиальный статус // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 254. С. 13–33. DOI: http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.254.13-33

- Варданянц Л. А., 1948. Постплиоценовая история кавказско-черноморско-каспийской области. Ереван: Изд-во АН АрмССР. 184 с.

- Гиря Е. Ю., 2010. Открытие олдована на юге России в свете экспериментально-трасологического метода // Исследования первобытной археологии Евразии: сб. ст. к 60-летию чл.-корр. РАН, проф. Х.А. Амирханова. Махачкала: Наука ДНЦ. С. 88–113.

- Деревянко А. П., Амирханов Х. А., Зенин В. Н., Анойкин А. А., Рыбалко А. Г., 2012. Проблемы палеолита Дагестана. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. 292 с.

- Дробышев Д. В., 1935. Геологическое строение Дагестанской АССР и ее полезные ископаемые // Природные ресурсы Дагестанской АССР. Т. I. М. ; Л.: Акад. наук СССР. С. 13–31.

- Думитрашко Н. В., 1960. Основные проблемы геоморфологии Кавказа. М. 16 с.

- Думитрашко Н. В., Лилиенберг Д. А., Панов Д. Г., Церетели Д. В., 1964. Денудационная хронология Кавказа // Современные проблемы географии: науч. сообщ. советских географов по программе ХХ Международного географического конгресса (Лондон, 1964). М.: Наука. С. 236–239.

- Котович В. Г., 1964. Каменный век Дагестана. Махачкала. 226 с.

- Лилиенберг Д. А., 1959. Основные черты рельефа Дагестана // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. Т. XXXIV, вып. 4. М.: Изд-во Моск. ун-та. С. 171–172.

- Ожерельев Д. В., 2021. Мухкай II, слой 80. Стоянка эпохи олдована на Северо-Восточном Кавказе. М.: ИА РАН. 160 с.: ил.

- Таймазов А. И., 2012. Культурно-типологическая характеристика индустрии памятников 145-метровой террасы р. Усиша (Центральный Дагестан) // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. Махачкала: МавраевЪ. С. 135–137.

- Таймазов А. И., 2015. Работы на стоянках Айникаб 1 и Айникаб 6 в Центральном Дагестане // Археологические открытия 2010–2013 годов. М.: ИА РАН. С. 424–426.

- Таймазов А. И., 2021. Айникаб 1: стоянка олдована на Северо-Восточном Кавказе. Махачкала: МавраевЪ. 288 с.: ил.

- Таймазов А. И., 2022а. Кремневый инвентарь местонахождения Айникаб 5 на Северо-Восточном Кавказе // Археология Евразийских степей. № 6. С. 167–174. DOI: https://doi.org/10.24852/2587-6112.2022.6.167.174

- Таймазов А. И., 2022б. Местонахождение раннего палеолита Айникаб 6 в Центральном Дагестане // История, археология и этнография Кавказа. Т. 18, № 3. С. 751–772. DOI: https://doi.org/10.32653/CH183751-772

- Isaac G. L., 1969. Studies of Early Culture in East Africa // World Archaeology. Vol. 1 (1). P. 1–28.

- Leakey M. D., 1971. Olduwai Gorge. Excavations in Bed I and II, 1960–1963. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University press. 306 р.