Метаболизм в слизистой оболочке тонкой кишки в остром периоде спинальной травмы

Автор: Балеев М.С.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: актуальность проблемы кишечной недостаточности у пациентов с последствиями спинальной травмы приобретает все больший интерес в практике мультидисциплинарной команды врачей, занимающихся данной когортой пациентов. Нейрогенная дисфункция кишечного тракта ведет к многим патологическим состояниям, связанных с кишечной недостаточностью, однако острый период травматической болезни спинного мозга во много характеризуется явлениями гипопротеинемии, липопротеинемии, авитаминозом, недостатком минеральных веществ, электролитных соединений, аминокислот, моно- и дисахаридов. Вместе с тем, процессы, происходящие в оболочках кишечной стенки у пациентов с последствиями спинальной травмы по сей день изучены недостаточно.

Травма спинного мозга, катаболизм, метаболизм, саркопения, энергетический обмен веществ flim

Короткий адрес: https://sciup.org/140310012

IDR: 140310012 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_53

Текст научной статьи Метаболизм в слизистой оболочке тонкой кишки в остром периоде спинальной травмы

Одной из причин, по которой пациентов с травмой спинного мозга возводят в ранг сложных пациентов, является продолжительность потери азота и быстрая прогрессия кахексии, причиной которых является энтеральная недостаточность [1–3]. Повреждение слизистой оболочки кишечной стенки в первые часы развития спинального шока обусловлено нарушением ее перфузии за счет неокклюзивного генеза. Данное патологическое состояние приводит к истончению слизистой, уменьшению высоты и числа ворсинок, с прогрессией ишемического процесса наблюдается фокальная деструкция крипт, де-сквамация эпителия, что неизбежно ведет к нарушению всасывательной, эндокринной, иммунной, секреторной, барьерной функций кишечного тракта, которые обуславливают такие дефицитные состояния как, гипопротеи- немия, альбуминемия, липопротеинемия, авитаминоз, нарушение баланса аминокислот и электролитов [3–5]. Сохранение целостности слизистой оболочки тонкой кишки в первые часы после получения травмы, является важным аспектом в избежание указанных состояний и достигается это незамедлительным восполнении энергии в виде высокобелковой нутритивной поддержки. Вместе с тем, вопросы баланса нутритивного обеспечения и контроля энергопотребления остаются одними из актуальных вопросов в лечении данной группы пациентов, поскольку пищевой термогенез достигает уровня 30% [6; 7].

Знания о метаболических процессах в кишечной стенке в первые часы травматической болезни спинного мозга кишки на сегодняшний день крайне скудные, и связано это с нехваткой специализированного оборудования.

Внедрение в научную и клиническую практику технологий время-разрешенного флюоресцентного имиджинга (fluorescence lifetime imaging, FLIM) позволило объективировать контроль за динамикой флуоросценции белков, аминокислот и липидов за счет анализа метаболических кофакторов в клетках [8; 9].

Таким образом, выдвинутая гипотеза о триггерном механизме энтеральной недостаточности в остром периоде ТБСМ может быть проверена технологией FLIM. Несмотря на высокую клиническую значимость темы, ранее подобные исследования в России и в мире не проводились.

Цель исследования. Изучить особенности метаболических процессов в слизистой оболочке тонкой кишки в остром периоде спинальной травмы.

Материалы и методы

В эксперимент включены три группы лабораторных животных – крысы линии «Вистар» (самцы, массой от 230 до 285 г, n = 20). Содержание животных было в сертифицированном виварии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, и исследовательская работа проводились в соответствии с требованиями приказов №1179 МЗ СССР от 11.10.1983 и №267 МЗ РФ от 19.06.2003, а также одобрена Комитетом по этике ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, протокол № 17 от 11.10.2019.

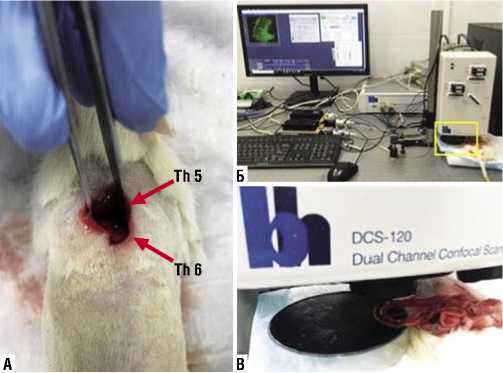

Объектом исследования стала слизистая оболочка тонкой кишки в разные временные промежутки острого периода травматической болезни спинного мозга, а именно спустя 3 часа (n = 8) и через 24 часа после нанесения травмы спинного мозга (n = 8), повреждение которого, осуществлялось полным его пересечением на уровне Th5- Th6 позвонков (Рис. 2 А) [10; 11]. Каждое оперативное вмешательство проводилось под внутрибрюшинным наркозом смесью растворов 3,5% тилетамина гидрохлорида, золазепама и 2% ксилазина гидрохлорида. Двум животным спинальная травма не наносилась, с целью контрольного исследования, данные которого принимали за норму (Рис. 1).

После моделирования спинальной травмы в первой группе животных по истечению трех часов, во второй группе через 24 часа, выполняли срединную лапаротомию, в рану выводили участок тонкой кишки, с последующей энтеротомией и визуализацией слизистой оболочки. В контрольную группу вошли 5 лабораторных животных, у которых исследование проводили без нанесения травмы. Cигнал автофлуоресценции эндогенных флуорофоров слизистой оболочки тонкой кишки регистрировали в спектральном канале метаболического кофактора нико-тинамидадениндинуклеотида НАД(Ф)Н на оригинальном двухканальном конфокальном FLIM/PLIM макросканере (Becker&Hickl, Германия) (Рис. 2 Б, В) [8; 9].

В анализ включены четыре 4 параметра затухания эндогенной флуоресценции слизистой оболочки тонкой кишки крысы: средне-взвешенное время жизни (tm), времена жизни флуоресценции короткой и длинной

Всего 20 животных

I I

Травма спинного мозга - Без травмы спинного мозга -FLIM - морфологическое FLIM - морфологическое исследование исследование п = 8

Через 3 часа

п = 8

Через 24 часа

Рис. 1. Схема экспериментального исследования.

Рис. 2. Нанесения спинальной травмы (а), FLIM-макросканер и проведение регистрации эндогенной флоуресценции со слизистой оболочки тонкой кишки крысы (б), увеличенный фрагмент изображения (в).

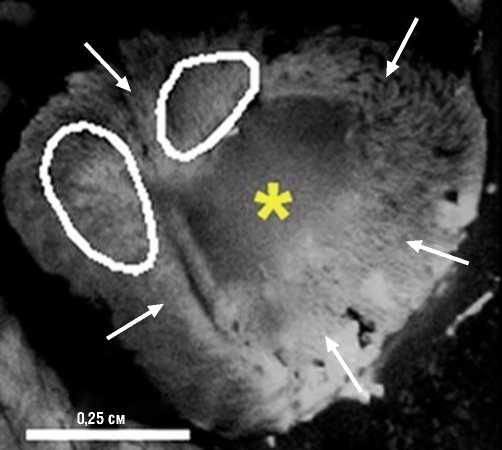

компонент (t1 и t2), их относительные вклады (а1 и а2) [9; 12]. Для их получения и анализа на слизистой оболочке отмечали до трёх зон интереса, исключая области с артефактами и кишечным содержимом (Рис. 3). В конечном счете зарегистрированы и проанализированы 123 зоны эндогенной флуоресценции, них 44 нормы, 41 через 3 часа после спинальной травмы и 38 через 24 часа после нее.

После инструментального исследования, участки кишки забирали на патоморфологическое исследование для сопоставления гистологических изменений в ткани с метаболическими показателями.

Для статистической обработки данных использовали программу IBM SPSS Statistics. 20. Оценку статистической значимости различий при сравнении групп по количественному признаку проводили по критерию Вилкоксона для непараметрических выборок. Данные представлены в виде Me [Q1; Q2], где Ме – медиана, Q1 – нижний квартиль, Q2 – верхний квартиль, минимум (min) и максимум (max) – минимальное и максимальное значения переменной, n – объем анализируемой подгруппы, р – величина статистической значимости различий. Критическое значение уровня значимости принимали равным 5% (р≤0,05).

Рис. 3. Выделение областей на слизистой оболочке тонкой кишки крысы для расчета параметров эндогенной флуоресценции. Жёлтой звездочкой на обозначен просвет кишки; белые стрелки на указывают на поверхность слизистой оболочки кишки, при сканировании лазер фокусировался на этих участках.

Результаты

Для слизистой оболочки тонкой кишки значения tm, статистически значимо (р = 0,004) снизились через 24 часа после травмы спинного мозга относительно исходных значений (1,64 [0,94; 2,08] нс) и составили 1,13 [0,88; 1,33] нс. Через 3 часа наблюдалось незначительное снижение данного параметра (1,61 [1,06; 1,88] нс), но разница статистически не достоверная (р = 1,000). Показатели вкладов короткой и длинной компонент затухания (а1% и а2% соответственно) имели разнонаправленные данные, так а1 имел тенденцию к росту через 3 часа – 77,8 [75,0; 81,0] (р = 0,035) и еще больший рост через 24 часа – 79,2 [78,2; 80,0] после травмы относительно нормы – 74,0 [70,7; 78,8] (р = 0,016). Что касается a2 (%), то статистическое значимое снижение данного показателя наблюдалась через 24 часа и составило 20,7 [19,9; 21,7] % против 25,9 [21,6; 29,2] % нормы при этом р = 0,028. Показатели (t1 и t2) представлены в (Табл. 1).

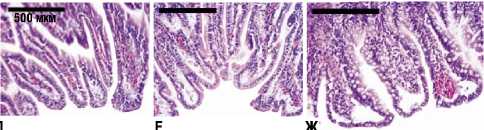

На рисунке 4 представлены типичные макро-FLIM изображения слизистой оболочки тонкой кишки крыс для параметра tm (А-В), фото гистологических препаратов (Д-Ж) и диаграмма сравнения параметра tm (Г) в исследуемых группах.

Данные оценки морфологической структуры слизистой оболочки кишки показали, что через 3 часа после спинальной травмы в 100% случаев патологии ворсинок не выявлено (Рис. 4 Е): они соответствовали таковым в норме (Рис. 4 Д); в подслизистом слое наблюдался слабо выраженный очаговый отек. Через 24 часа после спинальной травмы гистологически в 33% случаев были зафиксированы сглаженность и неравномерное снижение высоты части ворсин, в 50% истончение поверхностного

Табл. 1. Параметры времени жизни автофлуоресценции, рассчитанные для слизистой оболочки тонкой кишки

|

Параметр |

Норма (до травмы) |

Через 3 часа после травмы |

Через 24 часа после травмы |

||

|

Me [Q1; Q2] |

Me [Q1; Q2] |

р* |

Me [Q1; Q2] |

р* |

|

|

tm (нс) |

1,64 [0,94; 2,08] |

1,61 [1,06; 1,88] |

1,000 |

1,13 [0,88; 1,33] |

0,004 |

|

t1 (нс) |

0,47 [0,38; 0,63] |

0,6 [0,51; 0,75] |

0,109 |

0,51 [0,38; 0,62] |

0,535 |

|

t2 (нс) |

5,4 [3,3; 6,6] |

5,7 [4,3; 8,9] |

0,109 |

3,8 [3,3; 4,1] |

0,002 |

|

a1 (%) |

74,0 [70,7; 78,8] |

77,8 [75,0; 81,0] |

0,035 |

79,2 [78,2; 80,0] |

0,016 |

|

a2 (%) |

25,9 [21,6; 29,2] |

22,1 [18,9; 24,9] |

0,064 |

20,7 [19,9; 21,7] |

0,028 |

Примечание : * – критерий Вилкоксона, сравнение данной группы с группой «норма».

Норма Через 3 часа Через 24 часа

(до травмы) после травмы после травмы

Рис. 4. Макро-FLIM и гистология слизистой оболочки тонкой кишки крыс в разный период после нанесения спинальной травмы. А–В – FLIM-изображения, показатель tm; Г – диаграмма сравнения параметра tm в исследуемых группах; Д–Ж – фото гистологических препаратов, окраска гематоксилином и эозином с масштабом увеличения 500 мкм. А, Д – группа нормы, Б, Е – группа травмы через 3 часа; В, Ж – группа травмы после 24 часов.

эпителия. Во всех гистологических препаратах наблюдался слабо выраженный очаговый отек и слабо выраженное воспаление с преобладанием нейтрофильных гранулоцитов (Рис. 4 Ж).

Обсуждение результатов

Полученные данные свидетельствуют о том, что острый период травмы спинного мозга сопровождается нарушением метаболических процессов в слизистой оболочке кишечной стенки. Возможно данное состояние обусловлено нарушением перфузии ткани тонкой кишки с одной стороны и нарушением ее симпатической иннервации с другой. При этом полученные in vivo показатели эндогенной флуоресценции: средне-взвешенное время жизни (tm) в слизистой оболочке тонкой кишки имеет статистически значимую тенденцию к снижению к исходу 24 часов после нанесения травмы, разнонаправленные показатели в виде роста процентного вклада короткой

компоненты (а1) и снижение длинной компоненты (а2) подтверждает гиперкатаболическую направленность обменных процессов в ней.

Указанный факт требует внимания, поскольку известные положения о раннем энтеральном питании с высоким содержанием белка идут в разрез с принципами пищевого термогенеза, сопровождающиеся дополнительными затратами энергии без того истощенного организма у пациентов с ТБСМ. Проведенное исследование доказывает важную роль состава энтерального питания в поддержание энергетического баланса и сохранение пластического обмена веществ на должном уровне, что позволит снизить риски развития кахексии, сохранить мышечный каркас и избежать развития гнойно-септических заболеваний мягких тканей [13].

Заключение

Острый период течения травматической болезни спинного мозга сопровождается нарушением метаболических процессов в слизистой оболочке кишечной стенки. Стойкое снижение средне-взвешенного времени жизни (tm), длинной компоненты (а2) и рост короткой компоненты (а1) соответствует связанной форме ФАД и свободной — НАДН, что указывает на усиление анаэробного гликолиза, отражающего катаболические обменные процессы в слизистой оболочке тонкой кишки.

Правильный подбор химического состава, расчет калоража и объема энтерального питания может купировать ранние проявления энтеральной недостаточности и тем самым сократить предикторы ближайших и отдаленных хирургических осложнений у пациентов с последствиями спинномозговой травмы.