Металл северокавказской культуры Закубанья (химико-технологическая оценка)

Автор: Гак Е.И., Клещенко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 243, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена химико-технологической характеристике металлического инвентаря погребений северокавказской культуры Закубанья. Обсуждается предварительно верифицированная выборка из 66 изделий, состав металла которых был определен в разные годы с помощью спектрального и рентгено-флуоресцентного методов анализа. Определения рассматриваются по выделенным функционально-технологическим и хронологическим группам материала. Привлекаются данные металлографического изучения предметов. Результатом работы стало выявление эволюционных изменений в металлопроизводстве северокавказской культуры Закубанья. Приведенные сравнения с металлом синхронных памятников Прикубанья и Егорлык-Калаусского междуречья показывают, что данные изменения связаны с этапами местных культурных трансформаций и по своей сути одинаково характерны для степных территорий, входивших на раннем этапе среднего бронзового века в орбиту металлургии Северного Кавказа.

Предкавказье, закубанье, эпоха средней бронзы, северокавказская культура, металлургия, металлические изделия, спектральный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328301

IDR: 14328301

Текст научной статьи Металл северокавказской культуры Закубанья (химико-технологическая оценка)

Курганные памятники северокавказской культуры (далее – СКК) в Закубанье исследуются с конца XIX в. Недавно их материалы были систематизированы в диссертационной и ряде публикационных работ (Клещенко, 2007; 2011а; 2011б; 2013), за рамками которых, однако, осталась химико-технологическая характеристика металлического инвентаря, массово представленного в могильниках левого берега Кубани и ее притоков. С этой точки зрения о закубанском металле можно было судить только по результатам спектрального анализа дореволюционных, зачастую плохо паспортизированных коллекций (Черных, 1966. С. 40–50. Табл. III; Chernykh, 1992. P. 115–122) и металлографического анализа предметов из раскопок Чернышева кургана в Адыгее (Равич, Рындина, 1999. С. 87–98). Сейчас уже очевидно, что древности, о которых идет речь, занимают не весь средний бронзовый век, а лишь его ранний этап (далее – РЭ СБВ) и, следовательно, должны рассматриваться в контексте синхронных памятников сопредельных территорий с учетом выработанных критериев культурной и хронологической дифференциации. Такой подход был недавно апробирован на материалах РЭ СБВ Егорлык-Калаусского междуречья (Гак, Калмыков, 2013; 2014).

Для выяснения химико-технологических особенностей металлокомплекса СКК Закубанья нами сформирована и верифицирована аналитическая выборка, включающая определения химического состава 66 предметов из 27 погребений 19 курганов 8 могильников (табл. 1). Исследования выполнялись в разное время в Лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН1. Данные по 11 предметам, исследованным методом спектрального анализа, приведены Е. Н. Черных в кубанской группе, объединявшей металл прикубанского варианта северокавказской культуры – по В. И. Марковину ( Черных , 1966. Табл. III; Марковин , 1960). 59 предметов этой группы не вошли в нашу выборку, так как по современным представлениям они не относятся или не могут быть достоверно отнесены к СКК. Остальные 55 анализов, в том числе выполненных в последние годы с применением рентгенофлуоресцентного метода, публикуются впервые.

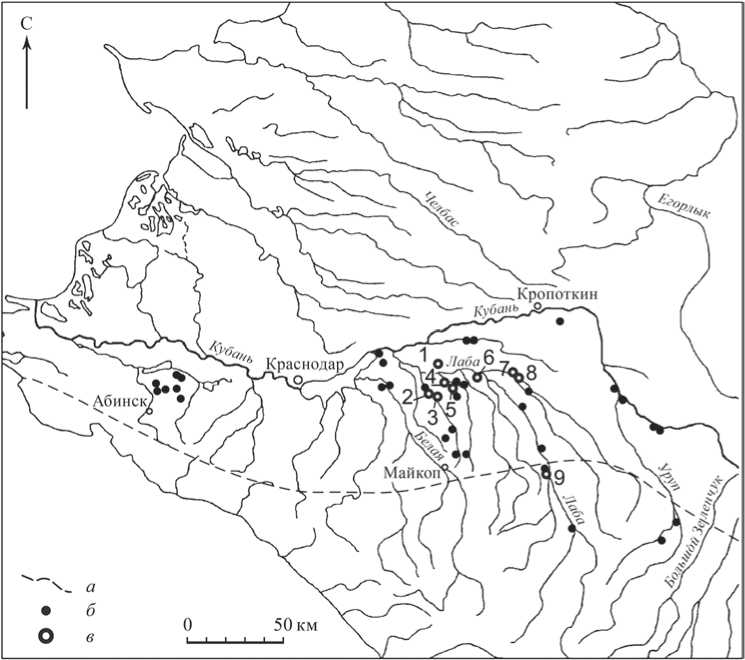

Памятники с анализированным металлом расположены в степной части Заку-банья, за исключением кургана «Автостанция» в пос. Мостовском, относящегося уже к предгорной зоне (рис. 1). Отсутствие принципиального различия в наборах и морфологии вещей степных и предгорных памятников характерно как для региона в целом, так и для рассматриваемой выборки, что позволяет оценивать ее совокупно, вне зависимости от ландшафтно-географической приуроченности находок. 44 анализа сделаны по вещам из курганов, раскопанным Н. И. Веселовским (1907 г.) и Северо-Кавказской экспедицией ИА АН СССР (1982 г.) вблизи станицы Петропавловская на правобережье р. Лабы (ОАК за 1907…, 1910; Гей, Ульянова , 1982). 19 предметов связаны с группой могильников, расположенных ниже по течению Лабы, на ее обоих берегах и притоках. Эти комплексы были исследованы в разное время Н. И. Веселовским (ОАК за 1899…, 1902; ОАК за 1900…, 1902) и Кавказской экспедицией Государственного музея искусства народов Востока ( Лесков , 1982; Лесков, Днепровский , 1984; Лесков и др. , 1985; Днепровский , 1989). Три предмета найдены в пос. Мостовском на левобережье Лабы, где она пересекает границу степной и предгорной зон Северного Кавказа ( Лунев , 2007).

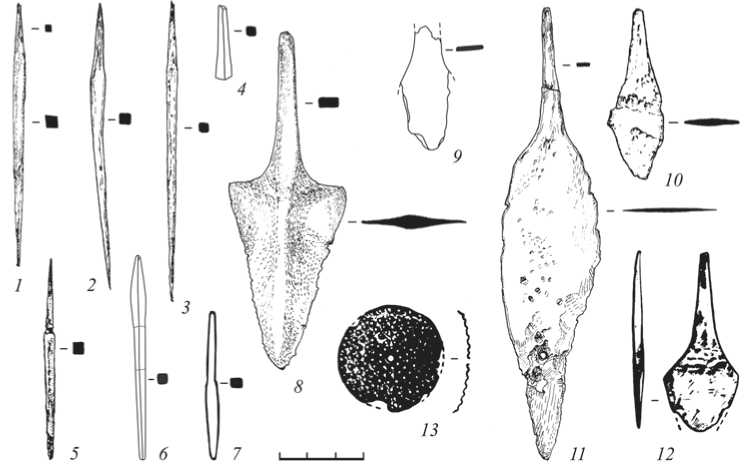

Используя разработки по хронологии памятников СБВ Закубанья и близлежащих территорий ( Кореневский , 1984; 1990; Державин , 1991; Трифонов , 1991; Андреева, Петренко , 1998; Гей , 2000; Гей, Кореневский , 1989; Кореневский и др. , 2007; Шишлина , 2007; Клещенко , 2011а; 2011б; Гак, Калмыков , 2013), погребения с анализированным металлом разделены нами на пять хронологических групп. Группа 1 (8 погребений, 13 предметов – рис. 2) относится к рубежу ранней – средней бронзы и I этапу СКК Закубанья. Характерными чертами погребений этого времени являются: основное положение в кургане (при отсутствии в нем захоронений энеолита – ранней бронзы); простая форма могилы; редко –

-

1 Выражаем признательность В. Ю. Лунькову за выполнение анализов, Е. Н. Черных и Л. Б. Орловской – за предоставление для публикации архивных материалов лаборатории.

Рис. 1. Курганные могильники СКК Закубанья с аналитически исследованным металлическим инвентарем

1 – Новолабинская; 2 – Уляп; 3 – хут. Кру; 4 – Чернышевский I; 5 – Мокрый Назаров; 6 – хут. Харина (Хатажукай); 7 – Петропавловская; 8 – Большой Петропавловский; 9 – Автостанция (ст. Мостовская)

а – граница степной и предгорной зон; б – известные памятники СКК в Закубанье; в – памятники, из которых происходит проанализированный металл выкладка дна ямы галькой; роговые молоточковидные булавки ранних типов; кованые украшения из бронзы (при отсутствии литых); посуда архаичного облика. Группа 2 (6 погребений, 14 предметов – рис. 3, 2–5, 8, 10, 15, 16, 28, 33, 37, 39–41) связана с первой фазой СБВ и II этапом СКК Закубанья. Этот период характеризуется наибольшим разнообразием погребальных сооружений; распространением роговых булавок поздних типов; литых бронзовых молоточковидных булавок и мелких подвескок «простых» форм; сделанных из серебра массивных височных колец замкнутой схемы и многовитковых спиралей. Группа 3 (4 погребения, 27 предметов – рис. 3, 1, 6, 7, 9, 11–14, 17–27, 29–32, 34–36, 38) представляет стадиальный переход ко второй фазе СБВ и так называемый

Таблица 1. Результаты спектрального и рентгенофлуоресцентного анализов металла северокавказской культуры Закубанья

|

№ |

№ рис. |

этап СКК |

шифр лаб. |

комплекс |

предмет |

|

1 |

2- 1 |

I |

33367 |

Б. Петропавловский 1/2 |

шило |

|

2 |

2- 11 |

I |

33366 |

Б. Петропавловский 1/2 |

нож |

|

3 |

2- 2 |

I |

33412 |

Б. Петропавловский 9/9 |

шило |

|

4 |

2- 8 |

I |

33413 |

Б. Петропавловский 9/9 |

нож |

|

5 |

2- 3 |

I |

33398 |

Б. Петропавловский 6/9 |

шило |

|

6 |

2- 4 |

I |

50182 |

Чернышевский I 5/56 |

шило |

|

7 |

2- 9 |

I |

50180 |

Чернышевский I 5/56 |

нож |

|

8 |

2- 5 |

I |

33397 |

Б. Петропавловский 6/7 |

шило |

|

9 |

2- 10 |

I |

33396 |

Б. Петропавловский 6/7 |

нож |

|

10 |

2- 6 |

I |

50178 |

Чернышевский I 5/37 |

шило |

|

11 |

2- 7 |

I |

753 |

Петропавловская 11/1 |

шило |

|

12 |

2- 12 |

I |

50173 |

Мокрый Назаров 5/4 |

нож |

|

13 |

2- 13 |

I |

50175 |

Мокрый Назаров 5/4 |

бляха |

|

14 |

3- 2 |

II |

730 |

Новолабинская 3/1 |

нож |

|

15 |

3- 3 |

II |

731 |

Новолабинская 3/1 |

нож |

|

16 |

3- 4 |

II |

732а |

Новолабинская 3/1 |

подвеска |

|

17 |

3- 5 |

II |

744 |

хут. Кру |

нож |

|

18 |

3- 6 |

II |

742 |

хут. Кру |

нож |

|

19 |

3- 7 |

II |

746 |

хут. Кру |

булавка |

|

20 |

3- 8 |

II |

50176 |

Чернышевский I 4/9 |

шило |

|

21 |

3- 10 |

II |

50183 |

Автостанция / 20 |

бляха |

|

22 |

3- 28 |

II |

50181 |

Автостанция / 20 |

бисер |

|

23 |

3- 16 |

II |

781 |

хут. Харина |

булавка |

|

24 |

3- 33 |

II |

33408 |

Б. Петропавловский 8/14 |

подвеска |

|

25 |

3- 37 |

II |

33369 |

Б. Петропавловский 3/6 |

подвеска |

|

26 |

3- 39 |

II |

33368 |

Б. Петропавловский 3/6 |

подвеска |

|

27 |

3- 41 |

II |

33370 |

Б. Петропавловский 3/6 |

подвеска |

|

28 |

3- 1 |

II-III |

33376 |

Б. Петропавловский 4/2 |

нож |

|

29 |

3- 7 |

II-III |

33378 |

Б. Петропавловский 4/2 |

шило |

|

30 |

3- 11 |

II-III |

33377 |

Б. Петропавловский 4/2 |

булавка |

|

31 |

3- 18 |

II-III |

33371 |

Б. Петропавловский 4/2 |

медальон |

|

32 |

3- 19 |

II-III |

33372 |

Б. Петропавловский 4/2 |

медальон |

|

Cu |

Sn |

Pb |

Zn |

Bi |

Ag |

Sb |

As |

Fe |

Ni |

Co |

Au |

|

осн |

0,003 |

0,01 |

0,003 |

0,18 |

0,006 |

0,8 |

0,01 |

0,025 |

0,001 |

||

|

осн |

0,005 |

0,03 |

0,006 |

0,15 |

0,0015 |

1,5 |

0,01 |

0,03 |

0,003 |

||

|

осн |

0,0007 |

0,0007 |

0,01 |

0,18 |

0,002 |

10,0 |

0,01 |

0,035 |

0,001 |

0,001 |

|

|

осн |

0,2 |

0,05 |

0,006 |

0,01 |

0,1 |

0,007 |

8,0 |

0,01 |

0,0025 |

0,001 |

|

|

осн |

0,008 |

0,0015 |

0,009 |

0,004 |

0,1 |

0,003 |

0,7 |

0,01 |

0,04 |

||

|

осн |

0,06 |

0,38 |

0,07 |

0,01 |

0,03 |

3,18 |

0,05 |

0,01 |

|||

|

осн |

<0,05 |

0,23 |

0,03 |

0,02 |

0,02 |

1,47 |

<0,04 |

0,01 |

|||

|

осн |

0,0025 |

0,01 |

0,01 |

0,003 |

0,18 |

0,004 |

1,5 |

0,01 |

0,03 |

||

|

осн |

0,005 |

0,0015 |

0,009 |

0,002 |

0,18 |

0,004 |

0,7 |

0,01 |

0,03 |

0,001 |

|

|

осн |

0,08 |

0,52 |

0,06 |

0,07 |

0,11 |

2,66 |

<0,03 |

0,04 |

|||

|

осн |

0,004 |

0,01 |

1,5 |

0,01 |

0,01 |

||||||

|

осн |

<0,06 |

0,04 |

0,03 |

0,03 |

0,89 |

<0,03 |

|||||

|

осн |

0,06 |

0,69 |

0,04 |

0,03 |

0,1 |

8,57 |

0,13 |

0,04 |

|||

|

осн |

0,001 |

0,013 |

0,002 |

0,016 |

3,3 |

0,001 |

0,009 |

||||

|

осн |

0,001 |

0,002 |

0,01 |

1,6 |

0,003 |

0,027 |

|||||

|

осн |

0,001 |

0,01 |

0,006 |

0,02 |

0,002 |

9 |

0,003 |

0,009 |

|||

|

осн |

0,09 |

0,002 |

0,003 |

3,6 |

0,003 |

0,025 |

|||||

|

осн |

0,003 |

0,017 |

3 |

0,004 |

0,004 |

||||||

|

осн |

0,01 |

0,007 |

0,015 |

4,2 |

0,001 |

0,001 |

|||||

|

осн |

<0,05 |

0,62 |

0,02 |

0,01 |

1,94 |

<0,03 |

0,08 |

||||

|

осн |

0,08 |

0,53 |

0,04 |

0,05 |

0,09 |

7,75 |

0,16 |

0,02 |

|||

|

осн |

<0,05 |

0,51 |

0,02 |

>23,87 |

<0,02 |

0,07 |

|||||

|

осн |

0,001 |

0,003 |

4,3 |

0,01 |

0,003 |

||||||

|

осн |

0,0015 |

0,001 |

0,01 |

0,1 |

5,5 |

0,01 |

0,02 |

0,001 |

0,001 |

||

|

осн |

0,01 |

0,2 |

0,004 |

0,06 |

0,004 |

3,0 |

0,01 |

0,015 |

0,001 |

||

|

осн |

0,0015 |

0,0015 |

0,003 |

0,07 |

4,5 |

0,01 |

0,06 |

0,001 |

0,001 |

||

|

осн |

0,0007 |

0,0015 |

0,1 |

0,06 |

0,003 |

3,0 |

0,01 |

0,004 |

0,001 |

0,001 |

|

|

осн |

0,002 |

0,01 |

0,004 |

0,1 |

0,012 |

1,5 |

0,01 |

0,04 |

0,001 |

||

|

осн |

0,0015 |

0,0001 |

0,01 |

0,0008 |

0,03 |

1,2 |

0,025 |

0,015 |

0,001 |

||

|

осн |

0,004 |

0,0004 |

0,0005 |

0,1 |

0,01 |

1,2 |

0,02 |

0,01 |

0,001 |

0,001 |

|

|

осн |

0,0015 |

0,001 |

0,001 |

0,07 |

2,0 |

0,01 |

0,02 |

0,0015 |

0,001 |

||

|

осн |

0,002 |

0,001 |

0,001 |

0,07 |

3,5 |

0,01 |

0,009 |

0,001 |

0,001 |

|

№ |

№ рис. |

этап СКК |

шифр лаб. |

комплекс |

предмет |

|

33 |

3- 34 |

II-III |

33373 |

Б. Петропавловский 4/2 |

подвеска |

|

34 |

3- 35 |

II-III |

33374 |

Б. Петропавловский 4/2 |

подвеска |

|

35 |

3- 36 |

II-III |

33375 |

Б. Петропавловский 4/2 |

подвеска |

|

36 |

3- 6 |

II-III |

33381 |

Б. Петропавловский 5/3 |

шило |

|

37 |

3- 9 |

II-III |

33382 |

Б. Петропавловский 5/3 |

бляха |

|

38 |

3- 13 |

II-III |

33380 |

Б. Петропавловский 5/3 |

булавка |

|

39 |

3- 14 |

II-III |

33379 |

Б. Петропавловский 5/3 |

булавка |

|

40 |

3- 22 |

II-III |

33383 |

Б. Петропавловский 5/3 |

медальон |

|

41 |

3- 23 |

II-III |

33384 |

Б. Петропавловский 5/3 |

медальон |

|

42 |

3- 25 |

II-III |

33388 |

Б. Петропавловский 5/3 |

бисер |

|

43 |

3- 26 |

II-III |

33389 |

Б. Петропавловский 5/3 |

бисер |

|

44 |

3- 27 |

II-III |

33390 |

Б. Петропавловский 5/3 |

бисер |

|

45 |

3- 30 |

II-III |

33385 |

Б. Петропавловский 5/3 |

подвеска |

|

46 |

3- 31 |

II-III |

33386 |

Б. Петропавловский 5/3 |

подвеска |

|

47 |

3- 32 |

II-III |

33387 |

Б. Петропавловский 5/3 |

подвеска |

|

48 |

3- 12 |

II-III |

33401 |

Б. Петропавловский 7/10 |

булавка |

|

49 |

3- 17 |

II-III |

33402 |

Б. Петропавловский 7/10 |

медальон |

|

50 |

3- 20 |

II-III |

33404 |

Б. Петропавловский 7/10 |

подвеска |

|

51 |

3- 21 |

II-III |

33406 |

Б. Петропавловский 7/10 |

вис. кольцо |

|

52 |

3- 24 |

II-III |

33403 |

Б. Петропавловский 7/10 |

подвеска |

|

53 |

3- 29 |

II-III |

33405 |

Б. Петропавловский 7/10 |

бисер |

|

54 |

3- 38 |

II-III |

50184 |

Автостанция / 2 |

подвеска |

|

55 |

4- 11 |

III |

33391 |

Б. Петропавловский 5/8 |

навершие |

|

56 |

4- 12 |

III |

33392 |

Б. Петропавловский 5/8 |

подвеска |

|

57 |

4- 6 |

III |

33394 |

Б. Петропавловский 5/13 |

подвеска |

|

58 |

4- 7 |

III |

33395 |

Б. Петропавловский 5/13 |

подвеска |

|

59 |

4- 10 |

III |

33393 |

Б. Петропавловский 5/13 |

медальон |

|

60 |

4- 8 |

III |

50174 |

Уляп, к-н “Чернышев”/6 |

колпачок |

|

61 |

4- 9 |

III |

50172 |

Уляп, к-н “Чернышев”/6 |

бусина |

|

62 |

4- 2 |

неопр |

50179 |

Чернышевский I 5/17 |

нож |

|

63 |

4- 3 |

неопр |

50177 |

Чернышевский I 5/17 |

нож |

|

64 |

4- 1 |

неопр |

726 |

Новолабинская 3/2 |

нож |

|

65 |

4- 5 |

неопр |

725 |

Новолабинская 3/2 |

нож |

|

66 |

4- 4 |

неопр |

727 |

Петропавловская 10/2 |

нож |

Окончание таблицы 1

|

Cu |

Sn |

Pb |

Zn |

Bi |

Ag |

Sb |

As |

Fe |

Ni |

Co |

Au |

|

осн |

0,2 |

0,1 |

0,05 |

0,009 |

0,007 |

1,0 |

0,045 |

0,005 |

0,001 |

||

|

осн |

0,02 |

0,003 |

0,15 |

0,1 |

0,008 |

2,8 |

0,01 |

0,0003 |

0,001 |

0,001 |

|

|

осн |

0,025 |

0,06 |

0,15 |

0,07 |

0,007 |

3,0 |

0,2 |

0,0007 |

0,001 |

0,001 |

|

|

осн |

0,005 |

0,0035 |

0,009 |

0,065 |

0,18 |

5,0 |

0,01 |

0,02 |

0,001 |

0,001 |

|

|

осн |

0,0015 |

0,01 |

0,008 |

0,18 |

0,02 |

3,5 |

0,01 |

0,02 |

|||

|

осн |

0,001 |

0,015 |

0,007 |

0,15 |

0,045 |

3,0 |

1,2 |

0,025 |

0,012 |

||

|

осн |

0,0015 |

0,0005 |

0,009 |

0,04 |

0,1 |

1,2 |

0,18 |

0,009 |

0,001 |

||

|

осн |

0,0015 |

0,015 |

0,01 |

0,35 |

0,07 |

18,0 |

0,045 |

0,025 |

0,003 |

||

|

осн |

0,001 |

0,001 |

0,007 |

0,2 |

0,06 |

25,0 |

0,01 |

0,01 |

0,001 |

||

|

осн |

0,0007 |

0,01 |

0,006 |

0,2 |

0,07 |

0,01 |

10,0 |

0,01 |

0,01 |

0,001 |

0,001 |

|

осн |

0,0001 |

0,0035 |

0,004 |

0,45 |

0,015 |

0,002 |

3,0 |

0,06 |

0,002 |

0,003 |

|

|

осн |

0,002 |

0,01 |

0,006 |

0,3 |

0,18 |

0,007 |

20,0 |

0,01 |

0,02 |

0,0035 |

|

|

осн |

0,0025 |

0,2 |

0,006 |

0,35 |

0,045 |

0,01 |

5,0 |

0,01 |

0,004 |

0,001 |

0,001 |

|

осн |

0,004 |

0,0045 |

0,007 |

0,1 |

0,045 |

0,01 |

18,0 |

0,2 |

0,005 |

0,001 |

|

|

осн |

0,001 |

0,2 |

0,01 |

0,15 |

0,06 |

0,01 |

0,5 |

0,01 |

0,004 |

0,001 |

|

|

осн |

0,004 |

0,002 |

0,007 |

0,12 |

0,18 |

0,001 |

2,0 |

0,045 |

0,007 |

||

|

осн |

0,005 |

0,001 |

0,006 |

0,2 |

0,06 |

0,002 |

12,0 |

0,25 |

0,006 |

||

|

осн |

0,0025 |

0,0015 |

0,007 |

0,2 |

0,03 |

0,002 |

18,0 |

0,035 |

0,0015 |

||

|

осн |

0,004 |

0,0005 |

0,009 |

0,005 |

0,1 |

0,0015 |

1,8 |

0,55 |

0,002 |

0,001 |

|

|

осн |

0,001 |

0,0001 |

0,006 |

0,2 |

0,02 |

15,0 |

0,07 |

0,0007 |

|||

|

осн |

0,0003 |

0,08 |

0,004 |

0,008 |

0,0004 |

0,002 |

1,2 |

0,9 |

0,001 |

||

|

осн |

0,07 |

0,23 |

0,05 |

0,02 |

0,03 |

10,02 |

0,07 |

0,02 |

|||

|

осн |

0,0003 |

0,2 |

0,2 |

0,002 |

18,0 |

0,01 |

0,0004 |

0,001 |

|||

|

осн |

0,0008 |

0,0006 |

0,009 |

0,15 |

0,18 |

6,5 |

0,01 |

0,0009 |

0,001 |

0,001 |

|

|

осн |

0,0008 |

0,01 |

0,01 |

0,018 |

0,07 |

0,03 |

15,0 |

0,01 |

0,025 |

0,001 |

|

|

осн |

0,08 |

0,5 |

0,08 |

0,2 |

0,18 |

0,004 |

5,5 |

0,25 |

0,002 |

0,001 |

|

|

осн |

0,006 |

0,0035 |

0,01 |

0,25 |

0,1 |

18,0 |

0,06 |

0,007 |

|||

|

осн |

0,07 |

0,05 |

0,03 |

0,07 |

3,6 |

0,05 |

|||||

|

осн |

<0,04 |

0,3 |

0,02 |

>28,29 |

0,15 |

0,06 |

|||||

|

осн |

<0,05 |

0,44 |

0,02 |

0,01 |

5,19 |

<0,03 |

0,04 |

||||

|

осн |

<0,05 |

0,37 |

0,02 |

0,01 |

0,02 |

4,5 |

0,04 |

0,04 |

|||

|

осн |

0,001 |

0,007 |

4,4 |

0,001 |

|||||||

|

осн |

0,001 |

0,001 |

0,005 |

3,5 |

0,001 |

0,001 |

|||||

|

осн |

<0,001 |

0,055 |

0,002 |

0,01 |

1,8 |

0,002 |

0,03 |

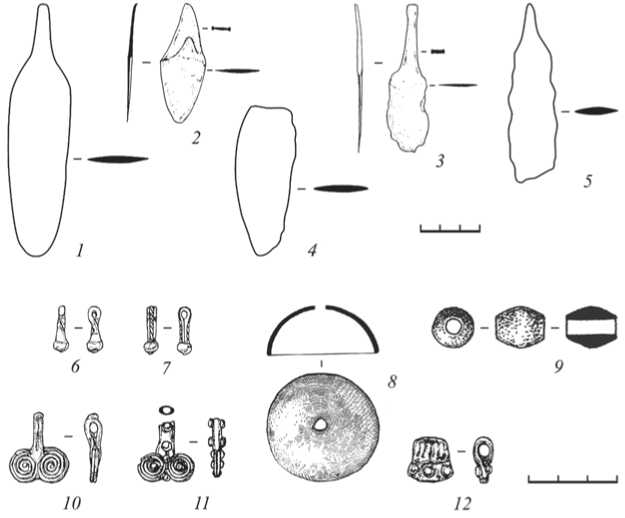

Рис. 2. Металлические предметы СКК I этапа

1, 11 – Большой Петропавловский 1/2; 2, 8 – Большой Петропавловский 9/9; 3 – Большой Петропавловский 6/9; 4, 9 – Чернышевский I 5/56; 5, 10 – Большой Петропавловский 6/7; 6 – Чернышевский I 5/37; 7 – Петропавловская 11/1; 12, 13 – Мокрый Назаров 5/4

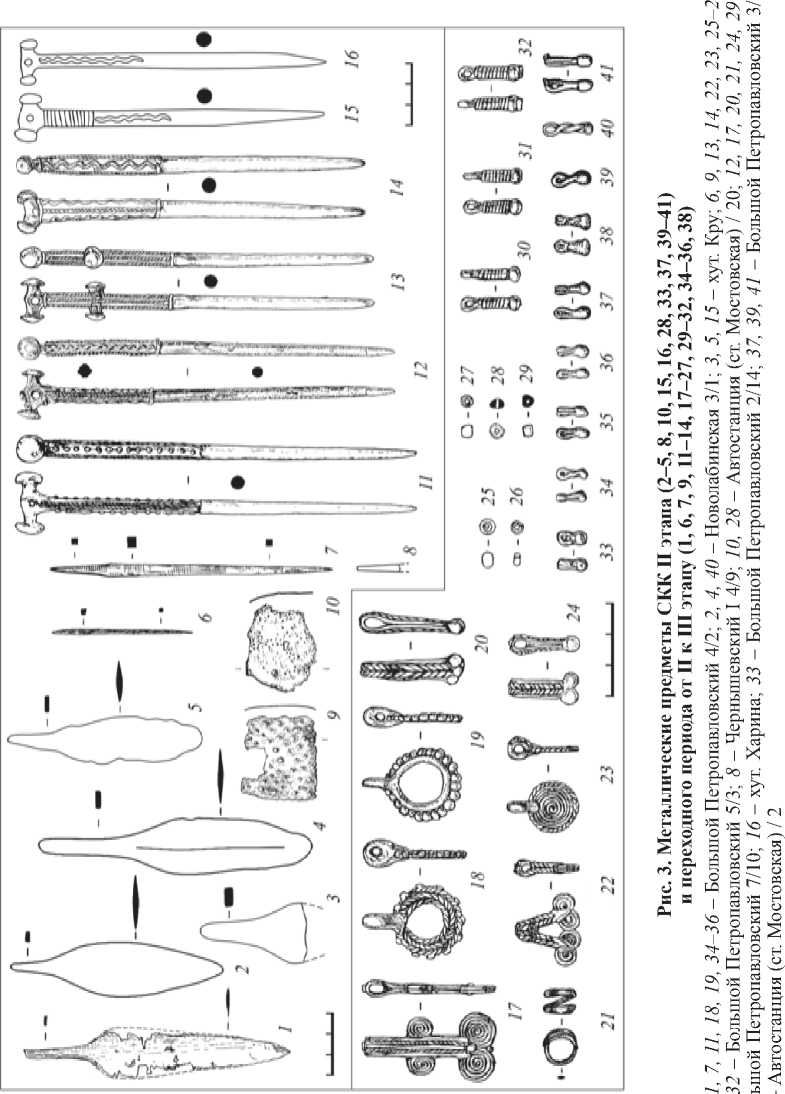

этап II–III СКК Закубанья. В комплексах этого периода сочетаются некоторые признаки погребального обряда и типы украшений, характерные для первой и второй фаз СБВ. Отметим, что закубанские комплексы с «переходными» чертами – самые многочисленные в степном Предкавказье. Группа 4 (3 погребения, 7 предметов – рис. 4, 6–12 ) соответствует второй фазе СБВ и III этапу СКК Закубанья. Погребения этого времени содержат полученные литьем бронзовые изогнутые булавки, «шнуровые» украшения разнообразных типов (ложновитые, уплощенные, лапчатые, медальоны и пр.), крупные биконические бусы, подвески-колпачки и близкие им по форме кованые полусферические бляхи с пуансонными орнаментом. Наконец, в группу 5 помещено 5 предметов из 3 погребений (рис. 4, 1–5 ), в обряде и инвентаре которых нет хронологических индикаторов.

Аналитическая выборка включает следующие предметы: двулезвийные ножи с различной конфигурацией клинка (листовидной, ромбовидной, треугольной) – всего 15 экз. (рис. 2, 8–12 ; 3, 1–5 ; 4, 1–5 ); обоюдоострые стержни-шилья с выделенным упором и без него – всего 10 экз., один – фрагментирован (рис. 2, 1–7 ; 3, 6–8 ); слабовыпуклые бляхи округлой и трапециевидной формы с пуансонным орнаментом – всего 3 экз. (рис. 2, 13 ; 3, 9, 10 ); круглое в плане височное кольцо из овального в сечении прутка, свернутого в полтора оборота (рис. 3, 21 ); молоточковидные булавки с рельефным узором в верхней части стержня – всего 6 экз. (рис. 3, 11–16 ), одна имеет две пары молоточков; жгутиковые подвески

^ 9 ^ W ^n

Рис. 4. Металлические предметы СКК III этапа (6–12) и неопределенной хронологической позиции (1–5)

1, 5 – Новолабинская 3/2; 2, 3 – Чернышевский I 5/56; 5 – Петропавловская 10/2; 6, 7, 10 – Большой Петропавловский 5/13; 8, 9 – Уляп «Чернышев» курган / 6; 11, 12 – Большой Петропавловский 5/8

с шариковым окончанием, мелкие (рис. 3, 33–41 ; 4, 6 ) и более крупные, украшенные имитацией оплетки (рис. 3, 30–32 ) – всего 13 экз.; уплощенные подвески разной величины со шнуровой и тесемчатой орнаментацией, упирающейся в окончание из одного, двух или трех шариков – всего 3 экз. (рис. 3, 20, 24 ; 4, 7 ); покрытые рельефным узором подвески-медальоны, в том числе кольцевидные и дисковидные разных конструкций с одним, двумя и четырьмя дисками, – всего 6 экз. (рис. 3, 17–19, 22, 23 ; 4, 10 ); напоминающее двудисковидный медальон би-волютное навершие с обломанной втулкой (рис. 4, 11 ); топоровидная подвеска с рельефным орнаментом (рис. 4, 12 ); гладкая подвеска-колпачок полусферической формы (рис. 4, 8 ); крупная удлиненно-биконическая бусина (рис. 4, 9 ) и бисер – 5 экз. (рис. 3, 25–29 ).

По функционально-технологическим признакам в выборке выделяются три группы предметов: кованые орудия (ножи, шилья – всего 25), декоративные изделия, полученные с применением формообразующих кузнечных приемов (бляхи, височное кольцо, колпачок – всего 5), цельнолитые декоративные изделия (булавки, подвески, биволютное навершие, бусы и бисер – всего 36). Оценка технологии изготовления вещей основана на данных металлографического исследования некоторых из них (Равич, Рындина, 1999. С. 93–97), а также на аналогиях, находки которых на Северном Кавказе и в Предкавказье имеют массовый характер (Каменский, 1990. С. 130–155. Рис. 102. Прил. 1; Гак и др., 2002; Гак, 2005. С. 120–136. Прил. 3). Форма ножей и шильев выводилась ковкой заготовок с нагревом и высокой степенью обжатия металла. Для изготовления блях и колпачков использовались прокованные дисковидные листы. Выколоткой они осаживались по форме с промежуточными отжигами. Для пробивки отверстия и нанесения на бляхи мелкого пуансонного орнамента проводился заключительный отжиг, что позволяло получать мягкий, не содержащий остаточных напряжений металл. Височные кольца отковывались из прутков: центральная часть прутка растягивалась, концы осаживались, после чего изделие изгибалось на оправке округлого профиля. Булавки и подвески отливались в одноразовых формах по выплавляемой модели. Для получения рельефного декора в конструкции модели использовались провощенные шнуры. Отливка крупных бус осуществлялась в двустворчатых формах с вставным стержнем. Бисер получали, скорее всего, в серийных формах без вставного стержня способом «навыплеск».

Данные химико-аналитических исследований закубанского металла СКК (табл. 1; рис. 5) в целом не противоречат возможности использования этих технологий. Основой всех предметов является медь. Для оценки других компонентов в качестве порога легирования меди принята условная величина в 1 %, поскольку известно, что наличие лигатуры в количестве, бóльшем этой величины, приводит к заметному изменению свойств металла ( Смирягин , 1956. С. 31, 32). Тот же принцип лежит в основе градации элементов, широко практикующейся в геохимических исследованиях: породообразующими считаются элементы с концентрацией в 1,0 % и выше, примесями – 0,1–0,9 %, микропримесями – менее 0,1 % ( Шоу , 1969. С. 16). Пять предметов выборки содержат в меди только примеси и микропримеси, остальные сделаны из бинарных медных сплавов с лигатурой мышьяка2. Это так называемые мышьяковые бронзы, в которых мышьяк варьирует от 1,0 до 28,29 %. У изделий, полученных ковкой, его лигатура сравнительно невелика и только в шести случаях превышает 5 %. Для орудий характерно присутствие мышьяка на уровне 1–3 %. В меди сформованных ковкой декоративных предметов мышьяк менее устойчив и колеблется в пределах 1,8 – 8,57 %. Его концентрации у литых изделий малых форм еще более вариативны, хотя доминирующими здесь являются лигатуры свыше 5 %. Стабильно невысоким содержанием мышьяка (1,2–4,3 %) характеризуются булавки.

Исходя из экспериментально выявленных особенностей медных сплавов с разным содержанием мышьяка ( Равич, Рындина , 1984), посмотрим, как это содержание соотносится с функциями и способами изготовления изделий. Результаты анализов орудийного инвентаря в большинстве своем демонстрируют использование низколегированных мышьяковых бронз, которые не обладают оптимальным сочетанием ковкости, прочности и твердости. Аналогичная ситуация зафиксирована по материалам бронзового века многих культур и регионов (Там же. С. 121), что позволяет пренебречь в оценке сплавов погрешностями аналитических методик.

-

2 Сплавы определяются наличием легирующих компонентов независимо от естественного или искусственного происхождения последних.

Вместе с тем, массовые данные свидетельствуют об осознанном эмпирическом выборе кузнечных сплавов, содержавших не больше 10 % мышьяка. Вероятно, неумение строго контролировать его потерю в процессе плавки и последующей переработки бронз заставляло мастера подбирать сырье, в котором концентрации мышьяка превосходили оптимальный для производства орудий уровень в 4–5 %. Этим, на наш взгляд, объясняется присутствие кованых бронз с повышенным содержанием мышьяка не только в закубанской, но и в других региональных сериях аналитически исследованных орудий ( Кореневский , 1984. Табл. II, III; Каменский , 1990. Табл. 1; Гак, Калмыков , 2014. Табл. 1).

Теми же обстоятельствами можно объяснить пониженное содержание и большой разброс значений мышьяка у литых декоративных изделий. В целом же, эти предметы предпочитали отливать из высоколегированных сплавов (As от 10 %) – так называемых серых бронз, которые, помимо привлекательного серебристого оттенка, обладают хорошей жидкотекучестью и малой линейной сосредоточенной усадкой, способствующих заполнению полостей сложной конфигурации с воспроизведением мелких деталей орнаментации ( Тавадзе, Сакварелидзе , 1959. С 33–35; Каменский , 1988. С. 10–12). Исключение в нашей выборке составляют булавки, тяготеющие по содержанию мышьяка к орудиям и украшениям, полученным ковкой. Применение более пластичного и твердого, чем высоколегированные бронзы мышьякового сырья в данном случае могло быть мотивировано вытягиванием и приострением неорнаментированных концов булавок, что подтверждается результатами металлографического анализа находок из Чернышева кургана ( Равич, Рындина , 1999. С. 95). Повышение твердости концов булавок с помощью холодной ковки, вероятно, имело практическую цель, связанную с их использованием в повседневной жизни и ритуальной практике, на что указывают трасологические исследования поверхностей роговых булавок этого же времени ( Кияшко , 1992. С. 8).

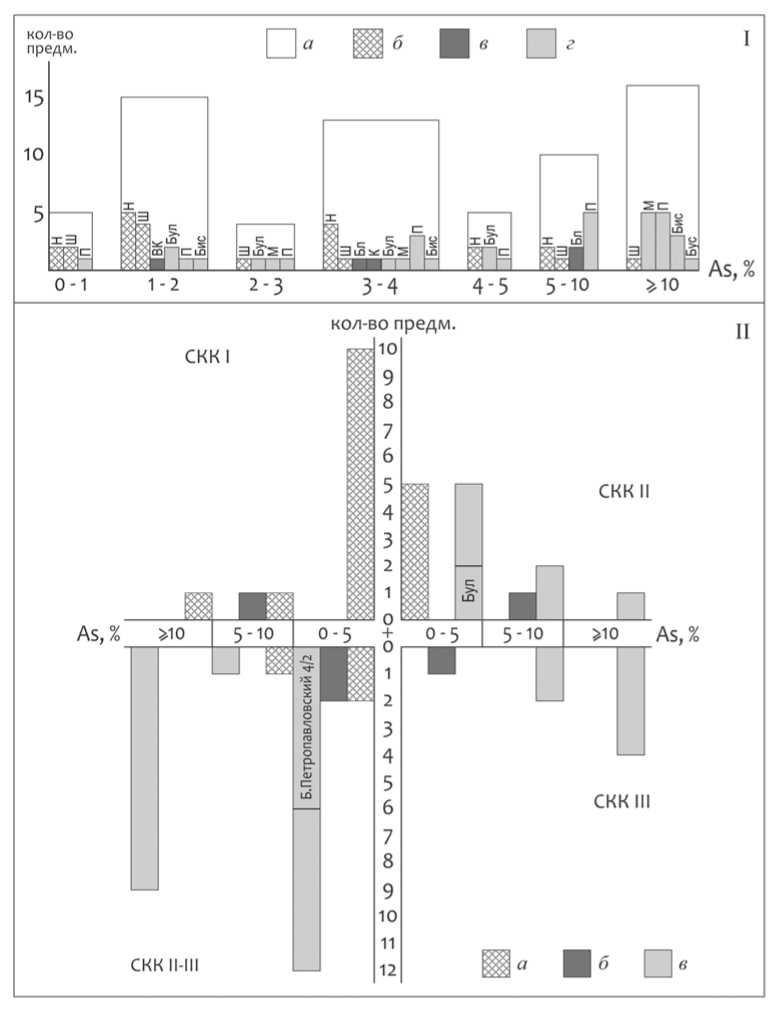

По хронологическим группам памятников проанализированные изделия распределяются неравномерно. Медь с примесью мышьяка, близкой к порогу легирования (0,7–0,89 %), выявлена только у орудий группы 1, что позволяет считать их изготовленными не из «химически чистой» или «относительно чистой» меди ( Черных , 2007. С. 57), а из легированной бронзы, утратившей летучий мышьяк в процессе выплавки и ковки. С полным основанием к бронзе можно отнести весь остальной металл данной группы, содержащий от 1,5 до 10 %

Рис. 5. Данные химического состава металла СКК Закубанья

I – распределение проанализированных образцов меди с разным содержанием мышьяка по категориям инвентаря

Условные обозначения: а – всего образцов; б – кованые орудия; в – декоративные предметы, полученные с применением формообразующих кузнечных приемов; г – литые декоративные изделия; Н – ножи, Ш – шилья, П – подвески, ВК – височные кольца, Бул – булавки (здесь и далее), М – медальоны, К – колпачки, Бис – бисер, Бл – бляхи, Бус – бусы

II – распределение медно-мышьяковых сплавов по функционально-технологическим группам инвентаря и этапам периодизации северокавказской культуры

Условные обозначения: а – кованые орудия; б – декоративные предметы, полученные с применением формообразующих кузнечных приемов; в – литые декоративные изделия мышьяка. Предметы из этого металла получены формообразующей ковкой. Примечательно наличие среди них орудий с относительно высоким мышьяком (табл. 1, № 3, 4), ухудшавшим технические возможности и механические свойства медных сплавов (Равич, Рындина, 1984. С. 121). По-видимому, не случайно такие предметы связаны лишь с ранним этапом СКК, т. е. этапом освоения ее носителями кузнечных приемов обработки мышьяковых бронз.

В следующих по хронологии памятников группах 2 и 3 орудия имеют характерное для них содержание мышьяка (1,2–5 %). Обратим внимание на появление в группе 2 литых декоративных изделий с мышьяком. Близкие концентрации мышьяка показал анализ молоточковидных булавок из разных комплексов (табл. 1, № 19, 23) и однотипных каплевидных подвесок, найденных в одном комплексе (табл. 1, № 25–27). Но в целом декоративные предметы группы 2, независимо от категорий, демонстрируют большой разброс по содержанию мышьякового компонента (от 3,0 до 23,87 %). В «переходной» группе 3 такой разброс имеет место в рамках отдельных погребений с украшениями, сделанными в основном из высокомышьяковой бронзы. В одном комплексе (Б. Петропавловский 4/2: табл. 1, № 28–35) зафиксировано устойчивое присутствие низколегированных сплавов, что, вероятно, отражает архаичные традиции их использования в мелком декоративном литье. По содержанию мышьяка в меди литых украшений группы 4 (от 5,5 %) эти традиции уже фактически не просматриваются. В отношении малочисленных декоративных изделий полученных ковкой, трудно говорить о принципиальных изменениях хронологического порядка. Следует лишь отметить повышенное содержание мышьяка у предметов групп 1, 2 и сравнительно низкое – групп 3, 4. На результаты анализов в данном случае могли повлиять концентрирующие мышьяк окислы, имевшие место в пробах блях ( Черных, Луньков , 2009. С. 82, 83). Что касается хронологически индифферентной группы 5, то она включает только ножи, которые по составу металла не выпадают из совокупности орудий СКК.

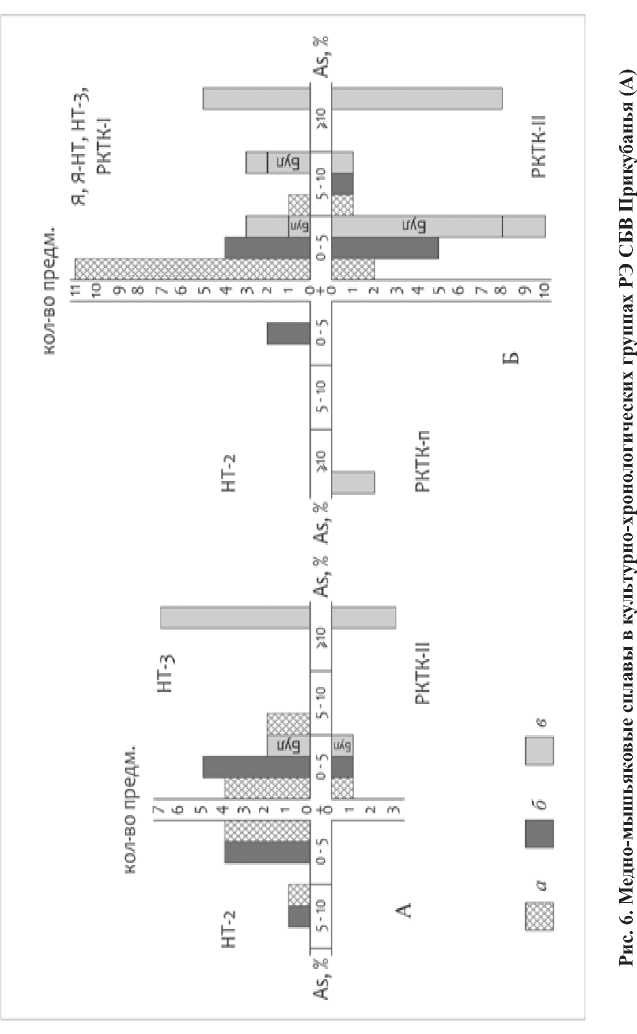

Общие тенденции просматриваются в металлопроизводстве РЭ СБВ Заку-банья и соседних степных регионов, расположенных к северу (Прикубанье) и северо-востоку (Егорлык-Калаусское междуречье). Здесь встречаются одни и те же типы металлического инвентаря, характерные для Предкавказья в целом. При этом во взаимовстречаемости вещей наблюдаются закономерности, позволяющие синхронизировать этапы периодизации местных культур. Из предметов проанализированной выборки СКК морфологическим своеобразием отличаются лишь несколько литых по выплавляемой модели украшений (рис. 3, 17 ; 4, 11, 12 ; табл. 1, № 49, 55, 56). Но и они не выходят за рамки «северокавказского стиля», представляя собой варианты широко распространенных типов.

Подобная картина вырисовывается по материалам химико-аналитических исследований (рис. 5, II ; 6)3. Так, среди орудий и украшений ранней

-

3 По Прикубанью и Егорлык-Калаусскому междуречью мы располагаем определениями металла 124 предметов. Определения получены в ИА РАН (Е. Н. Черных), ИИМК РАН (В. А. Галибин) и МГУ (Р. А. Митоян). Большая их часть опубликована ( Галибин , 1991; Гак, Калмыков , 2014), остальные любезно предоставлены Е. Н. Черных и Л. Б. Орловской.

и Егорлык-Калаусского междуречья (Б)

Условные обозначения: а – кованые орудия; б – декоративные предметы, полученные с применением формообразующих кузнечных приемов; в – литые декоративные изделия НТ-2 – новотиторовская развитая; НТ-3 – новотиторовская поздняя; Я – ямная; Я-НТ – ямно-новотиторовская; РКТК-I – раннекатакомбная ранняя; РКТК-п – раннекатакомбная переходная; РКТК-II – раннекатакомбная поздняя

СКК и одновременной ей развитой новотиторовской культуры (НТ-2, по: Гей , 2000) присутствуют только сформованные ковкой изделия из меди с мышьяком, варьирующим от 0,24 до 9 % при доминировании значений в диапазоне 1,0–4,8 %. Металл развитой и поздней СКК, поздней новотиторовской культуры (НТ-3, по А. Н. Гею), позднеямных и раннекатакомбных групп (Я, Я-НТ, РКТК-I, РКТК-п, РКТК-II (по: Гак, Калмыков , 2013) представлен в основном низколегированными медно-мышьяковыми сплавами у полученных ковкой изделий и высоколегированными («серыми бронзами») – у цельнолитых мелких украшений. Последние вместе с булавками, демонстрирующими за редким исключением небольшое содержание мышьяка, являются новацией начала СБВ. Кроме изделий на медной основе, аналитические выборки прикубанского и егорлык-калаусского металлического инвентаря включают височные кольца из серебра, по степени загрязненности которого прослежены хронологические взаимосвязи ( Гак, Калмыков , 2014. С. 56). Установить это для Закубанья пока невозможно: в число проанализированных предметов СКК серебряные кольца не попали, хотя встречаются они примерно с той же частотой, что и в других районах Предкавказья.

В заключение подчеркнем эволюционные изменения, выявленные в метал-лопроизводстве СКК Закубанья. Металл I этапа отличается неустойчивой лигатурой с преимуществом низких значений мышьяка. Все изделия формировались ковкой – ни в погребениях вообще, ни в аналитической выборке нет цельнолитой пластики. Декоративные отливки, а вместе с ними «серые» высокомышья-ковые бронзы появляются только на II этапе СКК. C этого времени «серые» бронзы доминируют в литье мелких украшений, а низколегированные сплавы безальтернативно используются в кузнечном производстве и изготовлении булавок. Приведенные сравнения с металлом синхронных памятников Прикубанья и Егорлык-Калаусского междуречья показывают, что данные изменения связаны с этапами культурных трансформаций и по своей сути одинаково характерны для степных территорий, входивших на раннем этапе среднего бронзового века в орбиту металлургии Северного Кавказа.

Список литературы Металл северокавказской культуры Закубанья (химико-технологическая оценка)

- Андреева М. В., Петренко В. Г., 1998. Комплексы эпохи бронзы из кургана у хутора «Красное Знамя» (Ставропольский край)//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа/Отв. ред. А. Б. Белинский. Вып. I. Ставрополь: Памятники исторической мысли. С. 7-53.

- Гак Е. И., 2005. Металлообрабатывающее производство катакомбных племен степного Предкавказья, Нижнего Дона и Северского Донца : Дис.. канд. ист. наук. М. 389 с.

- Гак Е. И., Калмыков А. А., 2013. Металлический инвентарь курганных погребений позднеямного -раннекатакомбного времени Егорлык-Калаусского междуречья//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа/отв. ред. А. Б. Белинский. Вып. XI: Археология, краеведение, музееведение. М.: Памятники исторической мысли. С. 117-158.

- Гак Е. И., Калмыков А. А., 2014. Металл изделий позднеямного -раннекатакомбного времени Егорлык-Калаусского междуречья//Древние культуры Юго-Восточной Европы и Западной Азии: Сб. к 90-летию со дня рожд. и пам. Н. Я. Мерперта/Отв. ред. Р. М. Мунчаев. М.: ИА РАН. С. 45-57.

- Гак Е. И., Рындина Н. В., Хаютин С. Г., 2002. Технологии отливки бус среднебронзового века на Северном Кавказе и в Восточной Европе//РА. № 3. С. 121-132.

- Галибин В. А., 1991. Изделия из цветного и благородного металла памятников эпохи ранней и средней бронзы Северного Кавказа//Древние культуры Прикубанья/Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 59-69.

- Гей А. Н., 2000. Новотиторовская культура. М.: Старый сад. 224 с.

- Гей А. Н., Кореневский С. Н., 1989. Два погребения с трапециевидными бронзовыми бляхами из Ставрополья и Прикубанья//Древности Ставрополья/Отв. ред. Р. М. Мунчаев. М.: Наука. С. 270-278.

- Гей А. Н., Ульянова О. А., 1982. Отчет о работе Курганинского отряда Северо-Кавказской экспедиции ИА АН СССР в 1982 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 9856.

- Державин В. Л., 1991. Степное Ставрополье в эпоху ранней и средней бронзы. М.: ИА РАН. 186 с.

- Днепровский К. А., 1989. Отчет о работе на могильниках Дукмасов и Мокрый Назаров в Шовгенском районе Адыгейской АО в 1989 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 14085: Беглова Е. А., Днепровский К. А., Носкова Л. М., Эрлих В. Р. Отчет о работах Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1989 году.

- Каменский А. Г., 1988. К вопросу о «серых бронзах» центральной части Северного Кавказа//Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным: Тез. докл. IV конф. молодых ученых ИА АН СССР/Ред. А. П. Абрамов. М.: Наука. С. 10-12.

- Каменский А. Г., 1990. Металлообрабатывающее производство племен Северо-Восточного Кавказа в период средней бронзы : Дис.. канд. ист. наук. М.

- Кияшко В. Я., 1992. К вопросу о молоточковидных булавках//Донские древности/Под ред. B. Я. Кияшко, В. Е. Максименко. Вып. 1. Азов: Азовский краевед. музей. С. 4-57.

- Клещенко А. А., 2007. Погребальные памятники эпохи средней бронзы Закубанья//РА. № 4. C. 135-142.

- Клещенко А. А., 2011а. Бронзовые ножи и шилья раннего этапа эпохи средней бронзы Закубанья//КСИА. Вып. 225. М. С. 88-99.

- Клещенко А. А., 2011б. Северокавказская культура Закубанья : Дис.. канд. ист. наук. М.

- Клещенко А. А., 2013. КеРАмический комплекс закубанского варианта северокавказской культуры//РА. № 2. С. 37-43.

- Кореневский С. Н., 1984. Новые данные по металлообработке докобанского периода в Кабардино-Балкарии//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг./Под ред. В. И. Марковина. Т. 1: Памятники эпохи бронзы (III-II тысячелетия до н. э.). Нальчик: Эльбрус. С. 254-299.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М.: Наука. 174 с.

- Кореневский С. Н., Белинский А. Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье как археологический источник по эпохе бронзы на степной границе Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука. 229 с.

- Лесков А. М., 1982. Отчет о раскопках Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1982//Архив ИА РАН. Р-1. № 8672.

- Лесков А. М., Габуев Т. А., Днепровский К. А., 1985. Отчет о раскопках Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1985 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 10973.

- Лесков А. М., Днепровский К. А., 1984. Отчет о раскопках Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1984 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 10482.

- Лунев М. Ю., 2007. Отчет Западно-Кавказской археологической экспедиции о раскопках кургана «Автостанция» в пос. Мостовском Краснодарского края в 2007 г.//Архив ИА РАН. Р-1. Б/н.

- Марковин В. И., 1960. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тыс. до н. э.). М.: АН СССР. 151 с. (МИА; № 93).

- ОАК за 1899 -Отчет Императорской археологической комиссии за 1899 год. СПб.: Тип. Гл. управления уделов, 1902. 184 с.

- ОАК за 1900 -Отчет Императорской археологической комиссии за 1900 год. СПб.: Тип. Гл. управления уделов, 1902. 174 с.

- ОАК за 1907 -Отчет Императорской археологической комиссии за 1907 год. СПб.: Тип. Гл. управления уделов, 1910. 158 с.

- Равич И. Г., Рындина Н. В., 1984. Изучение свойств и микроструктуры сплавов медь-мышьяк в связи с их использованием в древности//Художественное наследие. № 9 (39). М.: ВНИИР С. 114-124.

- Равич И. Г., Рындина Н. В., 1999. Древние сплавы медь -мышьяк и проблема их использования в бронзовом веке Северного Кавказа//ВМУ. Сер. 8: История. № 4. С. 77-98.

- Смирягин А. П., 1956. Промышленные цветные металлы и сплавы. М.: Металлургиздат. 560 с.

- Тавадзе Ф. Н., Сакварелидзе Т. Н., 1959. Бронзы древней Грузии. Тбилиси: Академия наук Грузинской ССР. 129 c.

- Трифонов В. А., 1991. Степное Прикубанье в эпоху энеолита -средней бронзы (периодизация)//Древние культуры Прикубанья/Ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 92-166.

- Черных Е. Н., 1966. История древнейшей металлургии Восточной Европы. М.: Наука. 144 с. (МИА; № 132).

- Черных Е. Н., 2007. Каргалы. Т. V: Каргалы. Феномен и парадоксы развития. Каргалы в системе металлургических провинций; Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. М.: Языки славянской культуры. 200 с.

- Черных Е. Н., Луньков В. Ю, 2009. Методика рентгено-флуоресцентного анализа меди и бронз в лаборатории Института археологии//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов/Отв. ред. Е. Н. Черных. Вып. I. М.: ИА РАН. С. 78-83.

- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н. э.). М: ГИМ. 400 с. (Труды ГИМ; Вып. 165).

- Шоу Д. М., 1969. Геохимия элементов кристаллических пород. Л.: Недра. 207 с.

- Chernykh E. N., 1992. Ancient Metallurgy in the USSR. The Early Metal Age. Cambridge: University Press. 335 p.