Металлические детали одежды и украшения в городском костюме XV-XVI вв. (по материалам раскопа 56 на территории Затьмацкого посада г. Твери)

Автор: Солдатенкова В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русский убор

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья В.В. Солдатенкова обсуждает детали металла и украшения, которые вошли в костюм, который носит городское население в XV-XVI вв. Автор анализирует богатые материалы, полученные в результате недавних археологических исследований пригорода Затматского в Твери (раскопки № 56). В статье обсуждается репертуар деталей металлических костюмов и ювелирных изделий, характерных для городского костюма города Тверь, и прослеживается развитие их форм и функций. Археологические материалы сравниваются с известными из этнографических данных. Несмотря на определенные влияния, основные характерные черты русского костюма, как его конструкции, так и украшения, с течением времени оставались довольно стабильными.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328417

IDR: 14328417

Текст научной статьи Металлические детали одежды и украшения в городском костюме XV-XVI вв. (по материалам раскопа 56 на территории Затьмацкого посада г. Твери)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ОДЕЖДЫ И УКРАШЕНИЯ В ГОРОДСКОМ КОСТЮМЕ XV-XVIbb.

(По материалам раскопа 56 на территории Затьмацкого посада г. Твери)

В последнее время все больший интерес вызывают материалы археологических исследований позднесредневековых памятников. Становится понятно, насколько новые сведения расширяют границы наших представлений о культуре и быте Руси XV-XVI вв., тем более что широкомасштабные работы с объектами такого “позднего” периода ведутся не так давно1.

Результаты охранных раскопок последних лет, проводившихся на территории бывшего Затьмацкого посада Твери, подтверждают экономический расцвет города в XV-XVI вв. Его показателями, несомненно, являются плотная застройка и развитое ремесло. В частности, раскопками Е.В. Калининой, О.М. Олейникова, Н.Е. Персова на Затьмачье открыты комплексы ювелирных мастерских XV-XVI вв. (Олейников, 1997. С. 185; Солдатенкова, Персов, 2005. С. 212; Хухарев, 1994. С. 212).

В 2001-2002 гг. в Твери на территории бывшего Затьмацкого посада экспедицией отдела археологии Тверского государственного объединенного музея под руководством Н.Е. Персова2 были проведены охранные археологические раскопки на общей площади 2564 м2 (Персов, 2001; 2002а; 20026; 2003).

Исследованный участок находится в 500 м к югу от правого берега р. Волги и в 200 м к западу от левого берега р. Тьмаки. По писцовым книгам XVII в. и реконструкции А.С. Щенкова это место локализуется в квартале между улицами “От Троицы к Григорьевскому монастырю”, Введенской, Большой (Борисоглебской) и Татарской (в непосредственной близости от последней), где-то в окрестностях места “что бывал татарский двор” (Щенков, 1980. С. 30, 32-33).

На исследованном участке средневековый культурный слой до уровня материка был по большей части разрушен хозяйственной деятельностью XIX-XX вв. Позднесредневековые слои сохранились в заполнении углубленных в материк ям. Помимо хозяйственных ям, колодцев и частокольных канавок были зафиксированы подполья построек XIV-XVI вв. В результате раскопок получена большая коллекция находок XI-XVI вв., в том числе украшений и других металлических изделий, имеющих отношение к городскому костюму. Большинство средневековых ям содержит материалы XV-XVI вв. В отличие от более ранних комплексов, датировка которых основана на керамическом материале, хронология слоев этого времени более точно определяется наличием медных и серебряных монет. Многие вещи происходят из перемешанного слоя, но по аналогиям могут быть датированы XV-XVI вв.

Значительная часть находок происходит из двух подполов ювелирных мастерских. Последние выделены по большому количеству обломков тиглей, литников, литейного брака, медных шлаков, выплесков металла, найденных в заполнении. По медным пулам из слоев разрушения и керамике одна из построек датирована концом XV-XVI в., другая - XVI в. В подпол мастерской XVI в. обрушился глинобитный под печи площадью около 6 м2.

Большое количество крестов-тельников, перстней, пуговиц в коллекции объясняется как раз тем, что эти изделия производились в указанных мастерских. Часть найденных предметов сохранилась в виде необработанных отливок, что дает дополнительную информацию о способах их изготовления (рис. 1, 6, 9; 2, 77; 4, 5, 6).

Вещи пока не подвергались исследованиям естественно-научными методами. Технологические особенности определялись при поверхностном

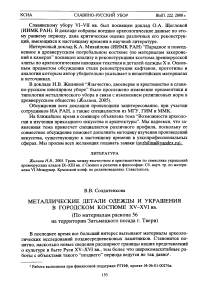

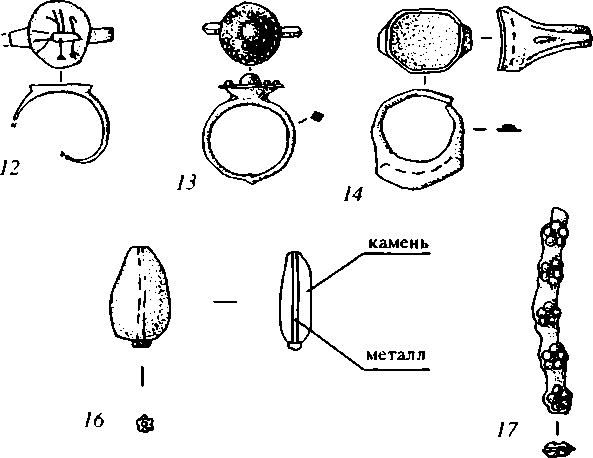

Рис. 1. Детали одежды

1-4 - булавки; 5 - одежная петля; 6-12 - цельнолитые пуговицы; 13-17 - пустотелые пуговицы.

5 - XV в.; 14 - XV в. (?); 2, 6, 8, 9 - XVI в.; 10,12 - XVI в. (?); 16 - XV-XVI вв.; 11,17 - XV-XVI вв. (?)

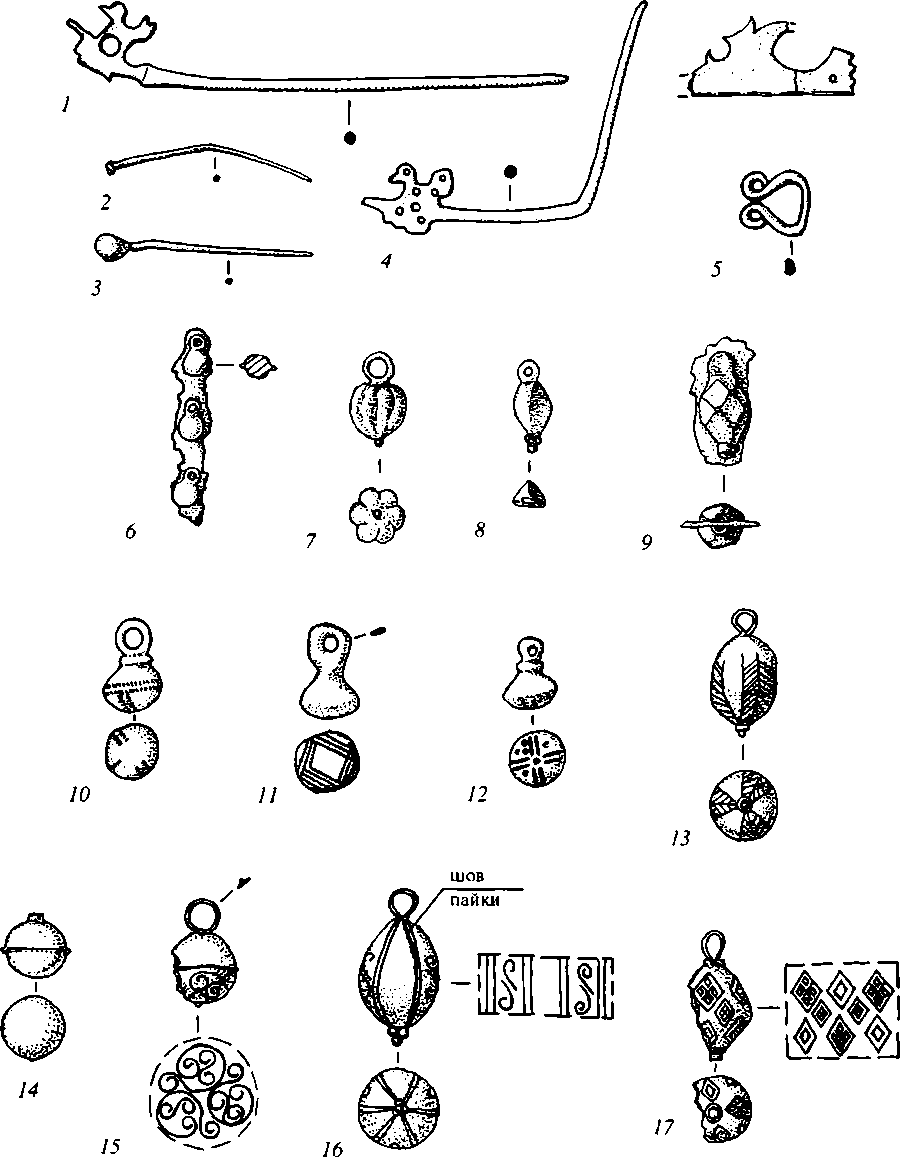

Рис. 2. Украшения

1,2 - узкопластинчатые перстни; 3-13 - щитковые перстни; 14 - перстень со вставкой (утрачена); 15 - серьга в виде знака вопроса; 16 - привеска от серьги; 17 - бляшки-розетки (отливка); 18 - кольцевидная серьга (“двойчатка”). 78-XTV-XV вв.; 1,5,10,14 -XV в.; 3,4,8,11,15,17 - конец XV-XVI в.; б, 9-XVI в.

।_________________________।________________________।________________________।_________________________।________________________।

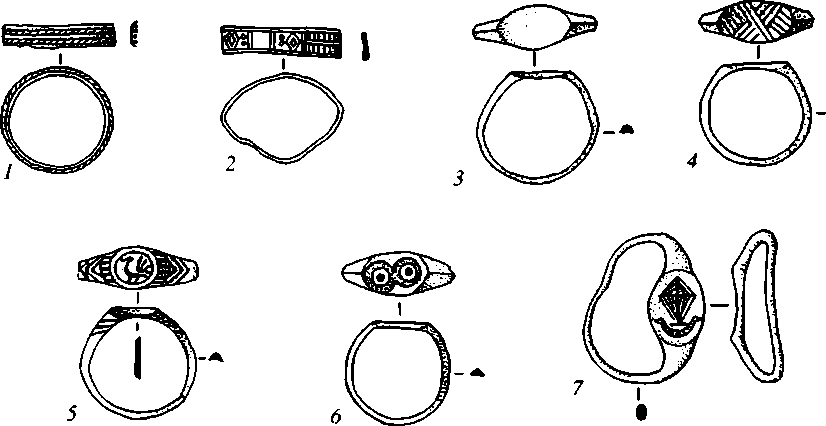

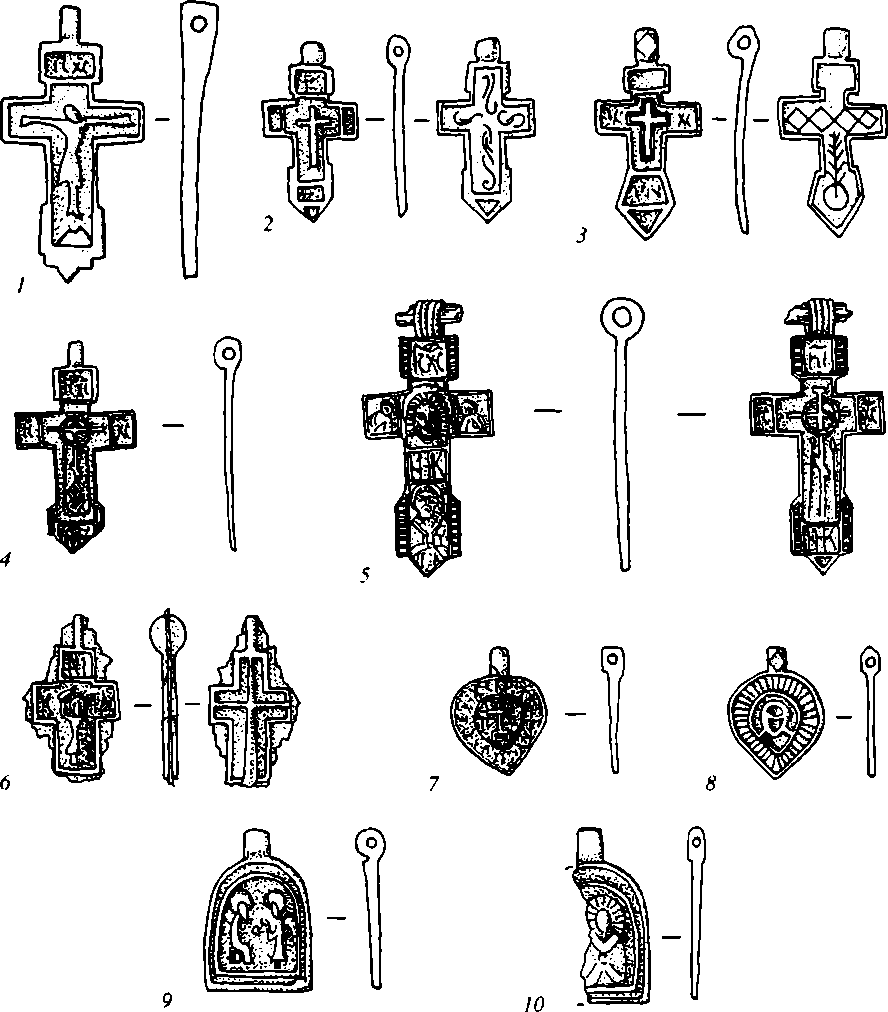

Рис. 3. Предметы личного благочестия

1-6 - нательные кресты; 7,8 - сердцевидные привески; 9,10 - тельные образки.

1 - XTV-XV вв.; 2, 3, 8,10 -XV в.; 4, 5, 7 - конец XV-XVI вв.; 6 - XVI в. (?).

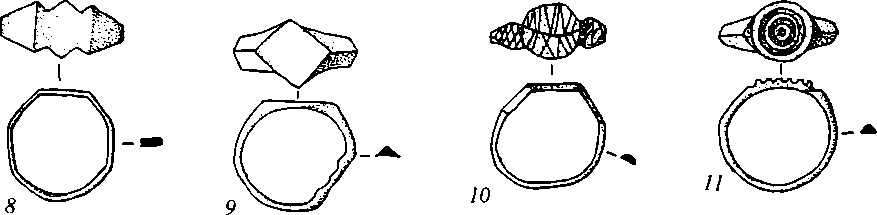

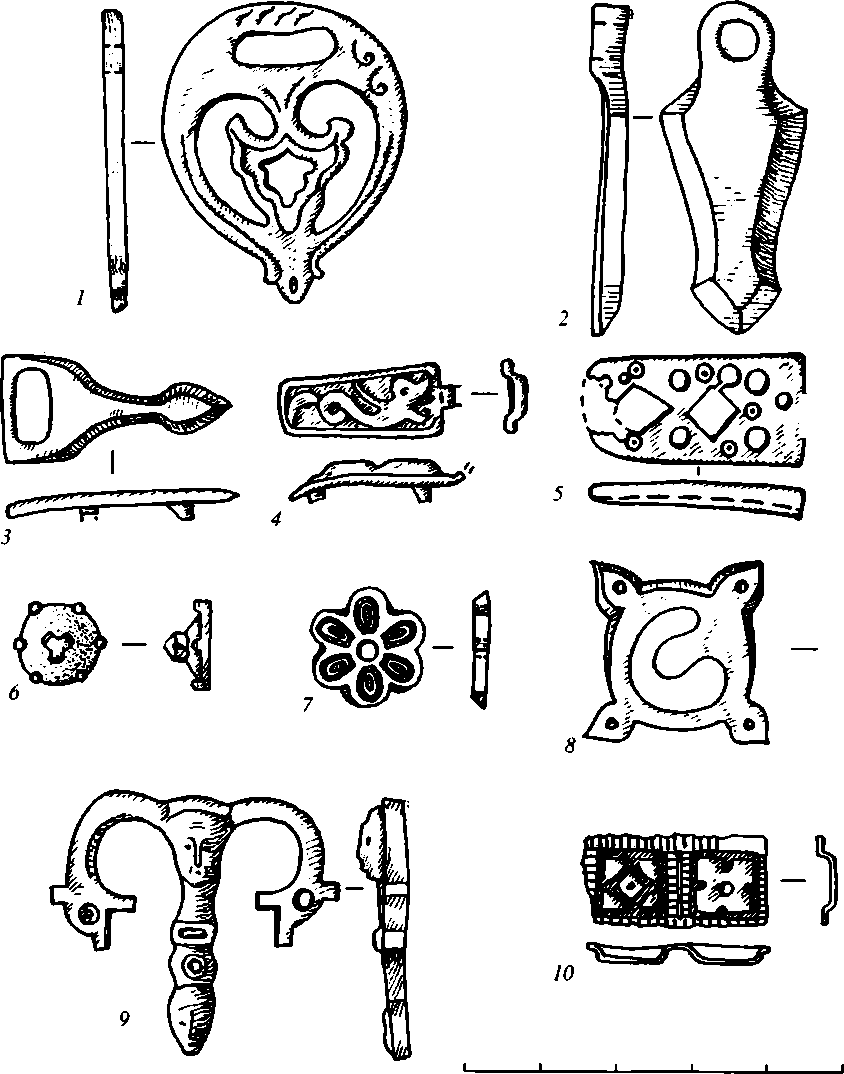

Рис. 4. Поясные и нашивные украшения

1,2 - поясные привески; 3, 5 - поясные наконечники; 4 - бляха с боковым кольцом; 6-10 - нашивные бляхи. 1,3,7,10- XV в.; 5, 6, 8 - XVI в.

осмотре с помощью бинокулярной лупы, так что в ходе дальнейших исследований выводы будут уточняться.

В общих чертах, на основе рассмотренного материала и таких источников, как описи имущества, записки иностранных путешественников, миниатюры Лицевого летописного свода, можно составить представление о наборе основных украшений и деталей одежды жителя Твери XV-XVI вв. (табл. I)3. Можно попытаться проследить эволюцию убора от ранних форм и дальнейшее его развитие по этнографическим данным.

Главными декоративными элементами женского костюма этого времени, судя по источникам, являются ожерелья, зарукавья и очелья головных уборов (Рабинович, 1986. С. 86). Среди множества миниатюр летописного свода лишь в исключительных случаях отсутствует ожерелье (сцены казни и др.) (Громов, 1977. С. 204).

Ожерелья, зарукавья и очелья головных уборов богато украшаются вышивкой. В царском и боярском уборе - с применением драгоценных камней, золотых и серебряных элементов, жемчуга. В уборе простых горожан вышивка дополняется медными бляшками (рис. 4, 6, 7) - “дробницами”, “ала-мами” и пуговицами (Рабинович, 1986. С. 86). В это время получают широкое распространение крупные металлические пуговицы (Флетчер, 1906. С. 126-127). Они становятся и украшением, и необходимой деталью одежды (рис. 1, 6-17). Часто декоративными шнурами и пуговицами оформлялись прорези на боках подола, иногда - на плечах, а также сами борта распашных одежд (Рабинович, 1986. С. 86).

В литературе упоминаются золотые и серебряные булавки, носившие название “заноски” и служившие для закалывания на голове убруса (Забелин, 1992. С. 184). Скорее всего эта традиция пришла с востока (Седова, 1981. С. 158), но, с другой стороны, еще в ХШ в. в Западной Европе женское платье “котт” имело несколько сменных пар рукавов, которые могли прикрепляться к проймам булавками (Мерцалова, 1993. С. 194). Сведений о том, какие это были булавки, нам пока найти не удалось. Можно предположить, что и в русском костюме булавками могли прикрепляться ожерелья и другие части костюма. Для этих целей наряду с булавками “пус йеппи” (рис. 1, 4) могли применяться и одежные булавки с головкой в виде птицы (рис. 1,1, 2). Возможно, они - прототип “булавок с орликами” (Русские ювелирные украшения, 1994. С. 13).

Дополнительным акцентом в оформлении верхней части женского костюма, вероятно, не повседневного, а только праздничного, могло быть монисто (Забелин, 1992. С. 184). В XV-XVI вв. круглые привески, входившие в его состав, постепенно заменяются привесками с христианской символикой, тельными образками и крестами. Мотивы на этих изделиях носят сугубо культовый характер. Это изображения святых, распятия, орудий Страстей Христовых, Голгофского Креста (рис. 3).

Таблица 1. Статистика украшений и деталей одежды из коллекции раскопа № 56.Тверь-2001,2002, Затьмацкий посад

БУЛАВКИ И ОДЕЖНАЯ ПЕТЛЯ

|

Категория |

Тип, описание |

Кол-во |

Размер, мм |

Особенности технологии |

|

Булавки "пус йеп-пи" |

С крупной головкой С маленькой головкой |

6 69 |

31-51x0,5-1, Головка - 3—5 31-43x0,5—1, Головка 2 |

Головки в виде прилитых к основанию шариков (.Рындина, 1963. Рис. 10/4) Головки в виде обмотанной в три ряда и припаянной проволоки |

|

Одежные булавки |

Неопределимые фрагменты С головкой в виде птицы1 |

59 2 |

90-100 |

Остатки литейного шва (?) - могли быть отлиты в двусторонней форме |

|

Одежная петля |

С головкой, напоминающей петушиный гребень |

1 1 |

12x13 |

Литье (?) |

|

ПУГОВИЦ |

[Ы И БУБЕНЧИКИ |

|||

|

Категория |

Тип, описание |

Кол-во |

Размер мм |

Особенности технологии |

|

Пуговицы |

Шаровид- Цельные нолитые Полые Грушевидные |

24 4 12 |

4 5-10x9-14 4 5-12x9-16 |

Литье в двусторонних формах (литейный шов - вдоль ушка)2 Спаяны из двух тисненых или отлитых по восковой модели половинок4. Шов пайки - поперек См. шаровидные цельнолитые |

|

Яйцевидные |

4 |

412-15x23-28 |

См. шаровидные полые. Шов пайки -вдоль |

|

|

Граненые |

2 |

7-9x12-20 |

Литье в двустронней форме |

|

|

Бубенчики |

Шаровидные |

4 |

415-20 |

Литье по восковой модели (?) |

|

1 Шесть заготовок таких предметов с необработанными литейными швами найдены на раскопе № 56 в 2005 г. в комплексе XVI в., связанном с ювелирным ремеслом. Ни одна из наших находок не имеет согнутого в кольцо стержня, что говорит скорее в пользу трактовки их как убрусных булавок. Кроме того, в упомянутое время височные кольца уже вышли из употребления. Две булавки 2002 г. найдены в непосредственной близости от ювелирной мастерской XVI в. Один экземпляр - с литейным швом поперек ушка. В данном случае в отверстие петли, наверное, вставлялся деревянный стерженек, как при изготовлении некоторых крестов-тельников. Эта пуговица отличается хорошим качеством изготовления. 3 В том числе 5 - из ювелирной мастерской. |

||||

|

Орнамент, примечания |

Аналогии |

Дата, вв. |

Рис. |

|

В Твери известны булавки, украшенные глазковым пуансоном, XVI в. (Персов, 2005. Рис. 143) |

Москва, Новгород, поволжские народы XIV-XVI вв. (Седова, 1981. С. 158). Псков (Сергина, 1983. С. 101) |

1 -XV, 1-XVI-xvn |

1,4 |

|

48-XV, 7 -XV-XVI, 6-XVI |

1,4 |

||

|

Одно и семь отверстий просверлены в головках |

Височные кольца - Белоозеро, Зарайск, Коломна XI-XIV вв. (Захаров, 2004. С. 170. Рис. 51,5) |

XVI |

1, М |

|

Одно отверстие |

= Новгород, кон. ХП - 1-я пол. XTV в. (Седова, 1981. С. 77. Рис. 26, 3-5,121 |

1,3 |

|

|

XV |

1,5 |

||

|

Орнамент, примечания |

Аналогии |

Дата вв. |

Рис. |

|

На одной - гравировка двойным зубчатым колесиком |

Встречаются на всех древнерусских памятниках |

15 - XVI3 |

1,6,7, 10 |

|

Две пуговицы украшены сканью |

Болгар (Полякова, 1996. С. 197) |

1 -XV |

1,14,15 |

|

На двух - прорезной орнамент. На одной - гравировка двойным зубчатым колесиком На всех - прорезной орнамент6. В нижней части - пирамидки ложной зерни или декоративные цилиндрики В нижней части - пирамидка ложной зерни |

Встречаются почти на всех древнерусских и позднесредневековых памятниках В фондах ГИМ есть яйцевидные позолоченные пуговицы XVII в. с рельефным орнаментом. Их длина -50-70 мм "Грановитые" - XVI в. (Русские..., 1994. С. 14) Новгород, XI-XIV вв. (Седова, 1981, С. 156), Болгар, XIII-XIV вв. (Полякова, 1996. С. 197) |

1 -XV, 2 - кон. XV-XVI5, 2-XVI 1 -XV, 1 -XVI 1 -XVI7 1 -XV |

1,11,12 1, 13, 16, 17 1,8,9 |

|

* В этой связи интересна находка пуговицы на раскопе Г.А. Лавровой на бывшем Затьмацком посаде г. Твери в 2004 г. Она отлита из медного сплава по восковой модели, которая крепилась на глиняной основе. После реставрации в теле пуговицы была утрачена часть металлического покрытия, под которой виден глинянный шарик. Известны выпукло-конические пуговицы золотоордынского времени из Болгар, изготовленные из двух тисненых половинок (Полякова, 1996. С. 197).

|

|||

ПОЯСНЫЕ И НАШИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ

|

Категория |

Тип, описание |

Кол-во |

Размер мм |

Особенности технологии |

|

Поясные привески8 Поясные наконечники |

Формы близкие к криновидной Штифтовые |

2 4 |

19-32x44—40 10-16x19-31 |

Литье Литье по восковой модели (?) (Мурашева, 2000. С. 14) |

|

Бляхи с боковым кольцом |

Пластинчатые с бортами Трапециевидной формы |

1 2 |

15-24x26-29 10-13x25-51 |

Выкованы из пластины (?) Литье по восковой модели (?) |

|

Пряжки |

Прямоугольные (железные) |

3 |

23-34x23-35 |

|

|

Полукруглые (1 - железная) |

2 |

20-31x20 |

Пряжка из медного сплава - литая |

|

|

Нашивные бляшки9 |

В виде розетки |

5 |

d 13, 16, 26 |

Литье, тиснение, просечные из пластин (заготовки) |

|

Прямоугольная10 |

1 |

11x24 |

Тиснение (?) |

|

|

Сложной формы |

2 |

Литье |

||

|

8 Имеют отверстие для ремешка, аналогичные трапециевидным привескам от наборного пояса XTV в. из Новгорода (Седова, 1981. С. 149). |

||||

|

ПЕРСТНИ |

||||

|

Категория |

Тип, описание |

Кол-во |

Размер, мм |

Особенности технологии |

|

Перстни |

Узкопластинчатые замкнутые |

И |

Шир. 3-7, d 18-20 |

Гладкие перстни отлиты в двусторонних формах11 |

|

Щитковые с овальным щитком |

13 |

d20-22 |

Большинство щитковых перстней скорее всего отлиты в двусторонних формах со вставным стержнем (Рындина, 1963. С. 239) |

|

|

Ромбощитковый |

1 |

d 23 |

См. выше |

|

|

С трехчастным зубчатым щитком |

6 |

d18-23 |

См. выше |

|

|

С круглым щитком |

4 |

d18-22 |

См. выше. Перстень с ложной зернью XVI (?) в. отлит способом составного литья (Рындина, 1963. С. 241). |

|

|

Со вставкой |

1 |

d~ 12 |

Цельнолитой (?). Способ крепления вставки - глухой |

|

|

||||

|

Орнамент, примечания |

Аналогии |

Дата вв. |

Рис. |

|

Одна орнаментирована, видимо, по восковой модели |

1 -XV |

4,1,2 |

|

|

1 -XV |

4,3 |

||

|

Просечной и глазковый орнамент |

XVI |

4,5 |

|

|

Одна - с рельефным изображением |

Болгар, ХШ-XTV вв. (Полякова, 1996. |

XV (?) |

4,4 |

|

дракона |

С. 213) |

2-XV, 1 -XVI |

|

|

1-XV |

|||

|

Рельефный литой орнамент и |

Шестилепестковая бляшка - Нов- |

2-XV.3- |

4, 6, 7 |

|

глазковый пуансон |

город, XV в., (Седова, 1981. С. 138), Болгар (Полякова, 1996. С. 209) |

XVI |

|

|

Орнамент из двух подквадратаых раппортов |

XV |

4, 10 |

|

|

Одна с изображением трех личин |

1-XVI |

4,9 |

|

|

" В древнерусском шитье известен термин "дробницы". 10 Форма и стилистика этой бляшки очень характерны для древнерусских поясных накладок. |

|||

|

Орнамент, приме чания |

Аналогии |

Дата, вв. |

Рис. |

|

Один украшен четырьмя скаными |

Гладкие - Новгород, ХШ в. Перстень с |

1 - XV, 1 - |

2,1,2 |

|

проволочками, один с орнаментом из |

орнаментом = Новгород, Старица XTV- |

конец |

|

|

насечек |

XV вв. (Седова, 1981. С. 131) |

XV- XVI12, 2- XVI13 |

|

|

Перстень XV в. с изображением птич- |

1 - XV, 3 - |

2,3-7 |

|

|

ки. Перстень конца XV-XVI в. украшен |

конец XV- |

||

|

гравировкой, две находки XVI в.- |

XVI16, 2- |

||

|

глазковым пуансоном15. Перстень с |

XVI17 |

||

|

корабликом - из перемешанного слоя |

Новгород, вторая половина XIV в. |

XVI |

2,9 |

|

(Седова, 1981. С. 136) |

2 - конец XV-XVI18, 2-XVI |

2.» |

|

|

Гравировка, рельефные концентри- |

= Новгород, первая четверть XV в. |

3 - XV, |

2, 10-13 |

|

ческие окружности |

(Седова, 1981. С. 138) |

1 - конец XV-XVI |

|

|

Ложная зернь |

XVI (?) |

||

|

Вставка утеряна |

Новгород, до XIII в. (Седова, 1981. С. 139) |

XV |

2, 14 |

16 Т а В" им хе способом ук рапт ^и квадратнощитковый перстень XV в. с поселения Настасьино (Сарачева. Сапрыкина, 2004. С. 55).

16 Из слоя ювелирной мастерской.

17 Из слоя ювелирной мастерской.

18 Из слоя ювелирной мастерской. ___

СЕРЬГИ

|

Категория |

Тип, описание |

Количество |

Размер, мм |

Особенности технологии |

|

Серьги |

В виде знака вопроса |

10 |

10-20 х 1535 |

|

|

Кольцевидные |

8 |

19-22 |

||

|

Бляшки-розетки19 |

60(59-отливки) |

d5 |

Отлиты в двусторонних формах |

|

|

19 Использовались, по-видимому, в составе привесок для серег (.Гайдуков, 1992. С. 95. Рис. 67,2). |

||||

НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ

|

Иконография, примечания |

Форма |

Количество |

|

С криновидным окончанием лопастей |

Четырехконечные со скругленным средокрестием |

3 |

|

С изображением Распятия |

Четырехконечный |

1 |

|

Три креста из комплексов с надписью в верхней части. Крест XTV-XV вв. - с внутренним ушком |

Семиконечные с килевидным окончанием нижней лопасти |

4 |

|

С изображением четырехконечного Голгофского креста |

Четырехконечные |

6 |

|

С изображением четырехконечного Голгофского креста и надписями в верхней и боковых лопастях. Три креста с гравировкой на обороте |

Семиконечные с килевидным окончанием нижней лопасти |

6 |

|

С изображением четырехконечного Голгофского креста с венком

|

Четырехконечные |

5 |

|

Орнамент, примечания |

Аналогии |

Дата, вв. |

Рис. |

|

На семи навиты декоративные проволочки |

Новгород, после 1313 г., (Лесман, 1990. С. 70), Волжская Болгария, с XIV в. (Полякова, 1996. С. 174), Псков (Сергина, 1983. С. 97) |

7 - XV, 2- конец XV-XVI |

2, 15 |

|

Украшены припаянными к стержню колечками, привесками, свитыми из тонкой проволочки |

Волжская Болгария, (Полякова, 1996. С. 172), Псков, XVI-XVII вв. (Сергина, 1983. С. 97) |

1 - XIVXV, 2 -XV |

2,18 |

|

Новгород, середина XIV в. (Гайдуков, 1992. С. 95. Рис. 67, 2) |

3 - конец XV-XVI, 49-XVI |

2, 16, 17 |

|

Размер, мм |

Особенности технологии |

Аналогии |

Дата, вв. |

Рис. |

|

Шир. 17,520, толщ. 0,5 |

Все нательные кресты отлиты в двусторонних формах (?) |

Поселение Настасьино (Сарачева, Сапрыкина, 2004, С. 57) |

1 -XV |

|

|

11 х 22 х 1 |

См. выше |

XV |

||

|

20-22х гО-22 |

См. выше |

Старая Рязань, XVI в., (Даркевич, Пуцко, 1981. С. 229), Псков (Сергина, 1983. С. 100) |

1 - XIV-XV, 1 - XV, 1 -конец XV-XVI20 |

3,1 |

|

10,5 20 х 18-23x1-4 |

См. выше |

2- XV, 3-XVI |

||

|

27 31,5 х 15 19 х 1-1,5 |

См. выше |

2 - XV, 1 -конец XV-XVI21 |

3,2,3 |

|

|

8,5 11 х 21 25 х 1-3,5 |

См. выше |

2-XVI |

НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ

|

Иконография, примечания |

Форма |

Количество |

|

С изображением Голгофского креста с венком в средокрестии и надписями на верхней и боковых лопастях |

Шестиконечные с килевидным окончанием нижней лопасти |

3 |

|

С изображением Голгофского креста с венком в средокрестии орудий Страстей Христовых и надписями в верхней и боковых лопастях |

Семиконечные с килевидным окончанием нижней лопасти |

19 |

|

Двусторонний, с изображением Спаса Нерукотворного и трех святых в боковых и нижней лопастях на лицевой стороне. Оборот - см. предыдущий тип |

Семиконечные с килевидным окончанием нижней лопасти |

3 |

|

С изображением святого мученика Никиты, побивающего беса и надписями на боковых и верхней лопастях |

Четырехконечные |

13 |

|

С фигурным окончанием лопастей |

Четырехконечный |

1 |

|

Неопределимые фрагменты |

13 |

|

|

Из собственно украшений в указанное время, согласно тверским материалам, видимо, больше всего распространены перстни и серьги (рис. 3). Последние, начиная с XV в., становятся все более популярными и, судя по всему, вытесняют височные кольца (Рабинович, 1986. С. 87). Не исключено, что это связано также с изменением конструкции головного убора.

Ременные украшения (рис. 2, 7-5), пуговицы и перстни составляли набор украшений мужчины. Мужская одежда, так же как и женская, дополнялась ожерельями и зарукавьями, в декор которых входили металлические бляшки.

Возможно, некоторые выходившие из повседневного обихода украшения, такие как рясна, шейные гривны, шумящие привески и височные кольца, могли еще долго бытовать в свадебном уборе (Олеарий, 2003. С. 165 (гравюра); Забелин, 1992. С. 183).

Многие средневековые детали одежды в переработанном виде встречаются в крестьянской среде вплоть до начала XX в. Например, термин

|

Размер, мм |

Особенности технологии |

Аналогии |

Дата, вв. |

Рис. |

|

15-17x25- 30 х 1-1,5 |

См. выше |

i-xvn |

||

|

17-21 х 27-34x0,5-1,5 |

См. выше |

Старица, Новгород, XV в. (Беленькая, 1993. С. 15), Тверь, Старица, Ржев (Жизневский, 1888. С. 10) |

10 - конец XV-XVI22, 1-XVI |

3,4 |

|

20x42 х 1,5 |

См. выше |

= Старица, XV в. (Романченко, 1928. С. 40) |

2 - конец XV-XVI23 |

3,5 |

|

12,5 х 22,5 29,5 х 1-1,5 |

См. выше |

Тверь, XV-XVI вв., (Жизневский, 1888. С. 104; Хухарев, 1994. С. 212; Олейников, 1997. С. 185), Москва, XVI в. (Векслер, Беркович, 2005. С. 228. Рис. 1, 2) |

3-XVI |

3,6 |

|

27 х 36 х 1 |

См. выше |

конец XV-XVI24 |

“ожерелье” известен в конце XIX- начале XX в. в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях. Оно “представляло собой расшитую бисером, блестками и пуговицами узкую полосу кумача на подкладке из холста, застегивавшуюся сзади на пуговицу или крючок”. В северных и центральных губерниях России накладные расшитые манжеты называются “запястья” или “зарукавья”. “Монисто” в центральных и южных областях России -это снизки дутых бус, бисера или раковин. Интересна конструкция женского и мужского нагрудного и наспинного украшения “грибатки” (Русский традиционный костюм, 1998. С. 65, 90, 196). Узкая, расшитая бисером тесьма украшалась несколькими круглыми розетками, также расшитыми бисером, и завершалась крупной розеткой внизу. Возможно, прототипом “грибатки” являются украшения из металлических бус и круглых привесок.

Серьги “орлики” (известны до конца XIX в.) повторяют конструкцию серег “одинцов” (археологический термин - “кольцевидные серьги”). “Один- цы” же в XVII в. трансформируются - мочка становится уплощенной снизу. “Одинцы”, “двойчатки” и “тройчатки” - серьги с одной, двумя или тремя привесками - тоже доживают до начала XX в. (Русский традиционный костюм, 1998. С. 195, 200).

Непременными деталями народного костюма вплоть до Нового времени являются металлические пуговицы. Они используются не только как застежка, но и нашиваются на сарафан и другие виды одежды в качестве украшений. Это может указывать на происхождение крупных пустотелых пуговиц от шаровидных полых привесок.

Остаются в употреблении и перстни, в том числе печатки - “жуковины" (Русский традиционный костюм, 1998. С. 85).

О височных украшениях напоминают детали головных уборов, в вышивку которых иногда включаются металлические бляшки. Никаких сведений об использовании булавок в крестьянском костюме XIX в. нам найти не удалось.

В целом, несмотря на всевозможные влияния, западные и восточные, основные смысловые акценты декора одежды, так же как и особенности ее кроя, остаются достаточно устойчивыми на протяжении многих веков.

Список литературы Металлические детали одежды и украшения в городском костюме XV-XVI вв. (по материалам раскопа 56 на территории Затьмацкого посада г. Твери)

- Беленькая Д.А., 1993. Медная пластика городов Московской Руси XIII-XV вв.//КСИА. Вып. 208.

- Векслер А.Г., Беркович В.А., 2005. Находки нательных крестов с изображением святого Никиты-бесогона из раскопок на улице Б. Дмитровка в Москве//Ставрографический сборник. М. Кн. 3.

- Гайдуков П.Г., 1992. Славенский конец древнего Новгорода. Нутный раскоп. М.

- Громов Г.Г., 1977. Русская одежда//Очерки русской культуры XVI в. М. Ч. 1.

- Даркевич В.П., Пуцко В.Г., 1981. Произведения средневековой металлопластики из находок в Старой Рязани (1970-1978 гг.)//СА. № 3.

- Забелин И.Е., 1992. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Новосибирск.

- Захаров С.Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.

- Жизневский А.К., 1888. Описание Тверского музея. Археологический отдел. М.

- Лесман Ю.М., 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода X-XIV вв.//Материалы по археологии Новгорода. 1988. М. Ч. 1.

- Мерцалова М.Н., 1993. Костюм разных времен и народов. М. Т. 1.

- Мурашева В.В., 2000. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.). М.

- Олеарий А., 2003. Описание путешествия в Московию. Смоленск.

- Олейников О.М., 1997. Новые материалы по исторической топографии бывшего Затьмацкого посада г. Твери//Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 2.

- Персов Н.Е., 2002а. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории б. Затьмацкого посада г. Твери в 2001 году (ул. Бебеля, 7, Раскоп № 56). Тверь//Архив ИА. Р-1.

- Персов Н.Е., 2002б. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории б. Затьмацкого посада г. Твери в 2001 году (ул. Бебеля, 7, Раскоп № 56, Траншея 2). Тверь//Архив ИА. Р-1.

- Персов Н.Е., 2003. Отчет об охранных археологических исследованиях (надзор, раскопки)на территории бывшего Затьмацкого посада г. Твери в 2002 г. (ул. Бебеля, 7, Раскоп № 56). Тверь//Архив ИА. Р-1.

- Персов Н.Е., 2005. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории б. Затьмацкого посада г. Твери в 2004 году (ул. Роговик, 5, переулок Трудолюбия, 45, Раскоп № 60). Тверь//Архив ИА.

- Полякова Г.Ф., 1996. Изделия из цветных и драгоценных металлов//Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань.

- Рабинович М.Г., 1986. Одежда русских XIII-XVII вв.//Древняя одежда народов Восточной Европы. М.

- Романченко Н.Ф., 1928. Образцы старицкого литья//Материалы по русскому искусству. Художественный отдел ГРМ. Л. Т. 1.

- Русский традиционный костюм, 1998. Иллюстрированная энциклопедия. СПб.

- Русские ювелирные украшения XVI-XX веков из собрания Государственного Исторического музея, 1994. М.

- Рындина Н.В., 1963. Технология производства новгородских ювелиров Х-ХV вв.//МИА. № 117.

- Сарачева Т.Г., Сапрыкина И.А., 2004. Средневековые ювелирные изделия//Тр. Подмосковной экспедиции ИА РАН. М. Т. 2.

- Седова М.В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (Х -ХV вв.). М.

- Сергина Т.В., 1983. Раскопки в Окольном городе в 1978-1979 гг.//Археологическое изучение Пскова. М.

- Солдатенкова В.В., Персов Н.Е., 2005. К вопросу о бронзолитейном производстве и бытовании некоторых образцов медного литья в одном из кварталов средневековой Твери XV-XVI вв.//Ставрографический сборник. М. Кн. 3.

- Флетчер Д., 1906. О государстве русском. СПб.

- Хухарев В.В., 1994. К вопросу об изображениях святого мученика Никиты, изгоняющего беса, на крестах и иконках из Твери//ТАС. Вып. 1.

- Щенков А.С., 1980. Опыт реконструкции плана Твери конца XVII в.//Архитектурное наследство. М. Вып. 28.