Металлические "косы-горбуши" в могильнике Кудашевский I

Автор: Казанцева О.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 1 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучаются металлические предметы - «косы-горбуш» - в погребениях могильника Куда-шевского I (III-V вв.), находящегося в Бардымском районе Пермского края в бассейне р. Тулвы. Из археологических объектов Прикамья только этот памятник имеет материалы, содержащие наибольшее известное количество «кос-горбуш». Целью статьи является анализ погребений могильника Кудашевский I, включающих «косы-горбуши». Существование самых разных мнений ученых об атрибуции и применении железных «кос-горбуш» послужили автору публикации импульсом к изучению этих предметов в погребальных комплексах могильника Кудашевский I. По мнению автора, «косы-горбуши» нельзя относить исключительно к предметам вооружения, они могли иметь разное хозяйственное назначение. В работе использован междис1гиплинарный подход c применением методов анализа, синтеза, поиска аналогий, металлографического, позволяющих делать выводы о морфологии и функциональном назначении древних предметов. Новизной исследования является то, что «косы-горбуши» представлены прежде всего как инструменты для широкого хозяйственного освоения древней территории и лишь при необходимости как предметы, используемые в военных действиях. Поэтому исследование металлических предметов позволяет сделать вывод о том, что «косы-горбуши» являются многофункциональным инструментом, обладающий вращательным действием. Следовательно, древнее население могли применять «косы-горбуши» для освоения пространства лесной территории: для заготовки лекарственных растений, в качестве средства преодоления высоких препятствий, заготовки животного и растительного сырья для приготовления пищи, для заготовки корма животным и т.д.

Среднее прикамье, могильник, "коса-горбуша", погребальный обряд, морфология, технология, функции предметов

Короткий адрес: https://sciup.org/147203785

IDR: 147203785 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-1-74-83

Текст научной статьи Металлические "косы-горбуши" в могильнике Кудашевский I

Изучение «кос-горбуш» в отечественной археологии имеет более чем вековую историю. Под названием «ладьевидная стамеска» впервые предмет упоминается в работе А. А. Спицына [ Спицын , 1901, с. 228–269]. Металлические предметы под названием «коса-горбуша» как метательное оружие подробно описаны в работах В. Ф. Генинга [ Генинг , 1962, с. 5–51; 1976, с. 55–108].

Т.И. Останина отмечала металлические косы в материалах мазунинской культуры [ Останина , 1997, с. 72]. Однотипные по описанию с «косами-горбушами» предметы (7 экз.) в погребениях Старо-Кабановского могильника «... представляют собой относительно короткий, узкий, обоюдоострый клинок и поставленную под тупым углом к его плоскости пятку с крючком на конце ... » [ Васюткин, Останина, 1986, с. 74–75]. По мнению Т. И. Останиной, косы являются рубящим орудием труда и наряду с серпами могли применяться и при уборке урожая [ Останина , 1997, с. 153]. Вопросами распространение и функционального применения «кос-горбуш» в Прикамье занимались С. Е. Перевощиков, И. Ю. Пастушенко, которые считают их особым видом вооружения в ближнем бою [ Перевощиков, 1997, с. 67–68; Перевощиков, Пастушенко, 2006, с. 105–121]. Р.Д. Голдина упоминает «косы» в составе арсенала вооружения населения Тарасовского могильника [ Голдина, 2004, с. 308]. С.В. Ошибкина называет «косы-горбуши» жатвенными ножами, характеризуя предметы в могильнике Тюм-Тюм (погр. 45), где обнаружено их 3 экз. [ Ошибкина , 2010, с. 145].

Существование разных мнений об атрибуции и применении железных «кос-горбуш» послужили нам импульсом к анализу этих предметов в погребальных комплексах могильника Кудашев-ский I (III–V вв.), расположенного в Бардымском районе Пермского края. Сразу следует отметить, что, на наш взгляд, «косы-горбуши» нельзя относить исключительно к предметам вооружения, они могли иметь и «мирное» назначение [ Казанцева , 2011, с. 252–259].

В 36 погребениях (из 347 могил, изученных к 2016 г.) грунтовой части могильника Кудашев-ский I найдено 67 предметов (см. табл.). Обнаружены еще 4 металлические «косы-горбуши» в межпогребальном пространстве могильника (ИИКНП УДГУ. Ф. 2. Д. 352. С. 30). В настоящее вре-

мя могильник Кудашевский I – единственный погребальный памятник в Прикамье, в материалах грунтовой части которого содержится значительное количество металлических «кос-горбуш».

Планиграфический анализ расположения погребений, содержащих «косы-горбуши», на территории могильника позволяет отметить следующую закономерность. Могилы с «косами-горбушами» есть как в курганной части (например, курган 1, погр. 2), так и на грунтовой площадке могильника. При этом в одном погребении может находиться от 1 до 6 экз. (рис. 1, 2), но в большинстве случаев (23 случая /34,34%) в погребении найдено по одной «косе-горбуше» (см. табл.).

Количественное распределение «кос-горбуш» в погребениях могильника Кудашевский I (грунтовая часть)

|

Количество «кос-горбуш» в могиле |

Количество погребений |

Количество «кос-горбуш» |

|

1 |

23 |

23/34,34 |

|

2 |

5 |

10/14,92 |

|

3 |

4 |

12/17,91 |

|

5 |

2 |

10/14,92 |

|

6 |

2 |

12/17,91 |

|

Всего |

36 |

67/100% |

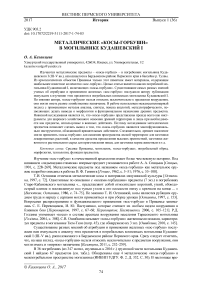

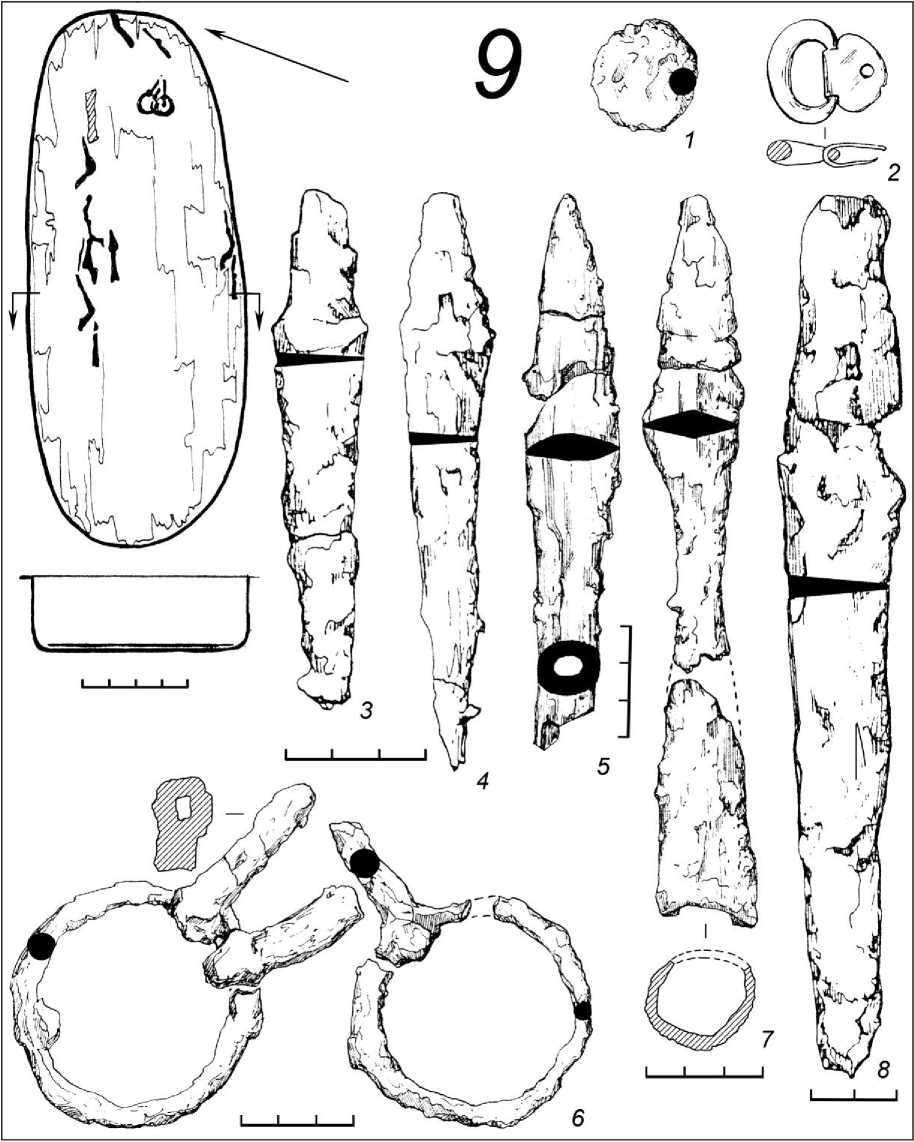

Уникальны захоронения 5, 9 могильника Кудашевский I, где обнаружено 6 «кос-горбуш» (рис. 1, 2). Все это подчеркивает их особую роль, которую они играли в жизни древних людей [ Казанцева , 2011, с. 257].

В 36 погребениях предметы располагались в основном в одной из половин погребения (14 случаев), по периметру (7), в центре (8) и, когда имелись антропологические материалы в захоронении, в ногах (5) и изголовье (2).

Морфология предметов. «Косы-горбуши» представляют собой короткий узкий обоюдоострый клинок и поставленную к его плоскости под тупым углом пятку с крючком на конце. Длина «кос-горбуш» колеблется от 14,5 до 23,5–27 см. Ширина лезвия составляет 3 см. Основная масса «кос-горбуш», полностью сохранившихся, имеет длину 19–20 см. Форма предмета одинаковая, угол наклона лезвия составляет 120º. В одном из погребений могильника Кудашевский I (погр. 144) фиксировались остатки от дерева (длина около 10 см) в области рукояти, что является аргументом в пользу наличия деревянной рукояти (ИИКНП УДГУ. Ф.2. Д.409. С.65). Отметим, что сохранность большинства предметов не удовлетворительная, «косы-горбуши» встречаются в виде фрагментов.

Анализ погребальных комплексов, содержащих « косы-горбуши» и оружие/орудия труда, позволил сделать вывод об отсутствии единого набора предметов с ней. Максимальное количество одинаковых комплексов – не более 3, например, комплекс: « коса-горбуша»+нож+копье (погр. 76, 114, 217) или комплекс: « коса-горбуша»+нож (погр. 98, 180, 199). В трех случаях сочетания предметов отмечены дважды: « коса-горбуша»+нож+топор+копье (погр. 181, 194), « коса-горбуша»+нож+копье+удила (погр. 9, 21), « коса-горбуша»+нож+шлем+удила+меч (погр. 7, 160). В остальных случаях наборы индивидуальны и связаны с занятием человека (погр. 11, 22, 169) или его социальным статусом (погр. 129, 191).

Любопытно, что в погребениях с удилами фиксируются своеобразные наборы (орудия труда или предметы оружия расположены компактно). Вещи дублируются в своем составе, например, в погр. 159 найдены 2 ножа и наконечника копья, топор и « коса-горбуша» (ИИКНП УДГУ. Ф. 2. Д. 437. С. 7–8). Возможно, эти наборы дополняли экипировку конного воина как необходимые в быту и уходе за конем.

Погребальные комплексы памятника, в которых присутствовали и « косы-горбуши», были разделены нами на две группы по наличию или отсутствию удил: с удилами (всадники) и без удил (пешие воины). Анализ корреляции этого признака с наличием в погребении «кос-горбуш» позволяет утверждать, что в большинстве своем «косы-горбуши» встретились в могилах без конской упряжи (29 случаев) и только в 7 погребениях с удилами. Из этого можно сделать вывод о том, что, вероятно, предметы были более необходимы пешим воинам, чем конным.

В погребениях пешего воина «косы-горбуши» отмечены наряду с железными серпами, например, в погр. 11. В данном случае серп можно рассматривать как инструмент сельского хозяйства и предмет вооружения, причем серп не требовал от владельца специальных навыков обращения с ним. В экипировку пешего воина меч не входил, что тоже логично предположить, так как для владения мечом необходимы специальная подготовка и мастерство.

«Косы-горбуши» найдены в большинстве своем в мужских захоронениях (в мужских – 31/86,11%, в женских – 5/13,89%), следовательно, это инструмент, которым пользовались в основном мужчины (определение выполнено по сопровождающему вещевому инвентарю): охотники, бортники и воины. «Косы-горбуши» часто обнаруживаются в наборе с предметами вооружения (шлемы, мечи, копья, топоры), как без конской упряжи (погр. 5, 8, 68), так и с конской упряжью (погр. 7, 15, 24).

В женских по инвентарю могилах «косы-горбуши» найдены в 4 случаях из 5 в сочетании с «жертвенным комплексом» (погр. 48(два жк), 63, 141, 191), но в его состав они не входили. Важно отметить, что в женских могилах не встретились железные наконечники копий. В женских могилах «косы-горбуши» обнаружены и наряду с бронзовыми украшениями (бабочковидная фибула, бронзовая гривна ромбического сечения), бусами из янтаря (грибовидные подвески) и халцедона. Эти могилы относятся к IV в.

На могильнике предметы вооружения и бусы служат маркером принадлежности могил к мужским или женским захоронениям [ Казанцева , 2014, с. 108–113].

В ряде могил некрополя Кудашевский I «косы-горбуши» встретились с металлическими серпами, по инвентарю это мужские (погр. 11, 22, 169, 270) и женское захоронения (погр. 191). Мужские принадлежат пешим воинам (в них найдены наконечники копий и стрел). Вероятно, именно этот факт не ограничивает функции «кос-горбуш» только срезанием травы [ Останина , 1997, с. 72].

«Косы-горбуши» встречаются в погребениях наряду с железными ножами (34 случая), предметами вооружения, например, с копьем (20), мечом (7), наконечниками стрел (5), шлемом (5), и металлическими украшениями (гривна – 2 случая), элементами поясной гарнитуры (бронзовые пряжки – 16, наконечники ремней – 6). В мужских по инвентарю могилах «косы-горбуши» обнаружены вместе с предметами наступательного (меч, копье) и защитного (шлем, кольчуга, доспехи из наборных пластин) вооружения. Это захоронения статусных особ – военачальников.

«Косы-горбуши» встретились в комплексах с предметами полихромного стиля (погр. 129 – мужское, погр. 141 – женское), янтарными грибовидными подвесками (погр. 129), халцедоновыми бусинами (погр. 191) и дисками (погр. 8), что, безусловно, связано с пришлой группой населения.

Как уже отмечалось, результаты корреляции предметов в могилах позволяют утверждать, что в большинстве своем «косы-горбуши» присутствуют в погребениях без конской упряжи (29 случаев) и редко – в захоронениях с удилами. Вероятно, предметы были более необходимы пешим воинам, чем конным.

По-видимому, нельзя признавать «косу-горбушу» абсолютным маркером мужского погребения, скорее, особенностью этих предметов является частая встречаемость наряду с оружием [ Казанцева , 2014, с. 108–113].

В богатых по инвентарю мужских могилах отмечены 1–2 «косы-горбуши» (погр. 7, 8, 129, 159, 160), максимум 3 (погр. 68), а в менее богатых (погр. 9) – 6 (рис. 1, 2), в бедных (погр. 85, 114) – до 3. Из этого следует, что «косы-горбуши» были необходимы всем мужчинам.

Корреляция «кос-горбуш» в комплексах с орудиями труда (нож, серп, пинцет, топор) и предметами вооружения (наконечники копий и стрел, мечи, шлемы) позволяет сделать вывод о практически одинаковой встречаемости вещей, что тоже подтверждает мысль о важности «кос-горбуш» для всего взрослого населения (не только мужчин, но и женщин).

Функциональное назначение предмета. «Коса-горбуша» – многофункциональный инструмент, обладающий режущим и вращательным действием, с двухсторонней обработкой его лезвия. Так, исходя из функциональных характеристик предмета «косы-горбуши» могли быть пригодны для хозяйственно-бытовых работ в повседневной жизни, например, для промысловой деятельности человека. Металлические ножи и «косы-горбуши» вместе встречаются в комплексах могильника в 28 погребениях. В погребении могут быть зафиксированы 3 «косы-горбуши» и 7 ножей (погр. 194), 5 «кос-горбуш» и 7 ножей (погр. 164), 6 «кос-горбуш» и 3 ножа (погр. 9, рис. 1, 2). Очевидно, «косами-горбушами» можно было делать то, что нельзя сделать с помощью ножа.

Интересно заключение известных ученых в области исследования металла Н. Н. Тереховой, Л. С. Розановой, В. И. Завьялова и М. М. Толмачевой о том, что оба края «кос» были рабочими [ Терехова, Розанова, Завьялов и др ., 1997, с. 133–156].

«Косы-горбуши» встретились чаще в мужских могилах, чем в женских, следовательно, с определенной долей вероятности можно предположить, что это инструмент, которым пользовались в основном мужчины, например, охотники, бортники, пешие и конные воины.

Технология изготовления и состав металла. Металл предметов на памятнике имеет неудовлетворительную сохранность, в большинстве случаев сильно коррозирован. Был проведен металлографический анализ двух «кос-горбуш» из погр. 160 могильника Кудашевский I¹.

«Коса-горбуша» (ан. 414АБ, коллекционный шифр – 2150/24). Шлифы взяты по обеим сторонам лезвия, в результате чего оказалось возможным оценить полный поперечный срез. Предмет был откован из стальной пластины, поверхность которой была предварительно процементирована. Пластина была многократно перегнута и сварена. В результате получилась структура чередующихся полос с различным содержанием углерода. Микротвердость феррита – 131 кг/мм2, феррито-перлита – 152–157 кг/мм2.

«Коса-горбуша» (ан. 415, коллекционный шифр – 2150/25). Шлиф – полный поперечный срез лезвия. Предмет изготовлен из железной пластины путем ее перегиба и сварки, перед сваркой между полосами была вставлена стальная полоса, выходящая на одну из режущих кромок изделия. Изделие прошло термообработку. Стальная полоса сорбит микротвердостью 383-464 кг/мм2, микротвердость ферритной основы – 193–206 кг/мм2, вероятнее всего, изделие из высокофосфорного железа.

Технология изготовления обоих предметов сложная. Все примененные кузнецом приемы были направлены на улучшение рабочих качеств данных предметов. Технология изготовления подобных вещей, зафиксированная на других памятниках этого же времени, в основном также сложна. Такие вещи характерны для предметов вооружения, а также качественных, изготовленных по индивидуальному заказу орудий труда и предметов сельскохозяйственного инвентаря.

Аналоги «кос-горбуш» встретились в материалах памятников мазунинской культуры Удмуртского Прикамья [ Останина , 1997, с. 153]. Известны 15 экз., найденных в основном на городищах, а 2 косы обнаружены в Покровском могильнике [ Останина , 1997, с. 72].

В материалах Тарасовского могильника найдено 11 «кос-горбуш», по одной в погребении. Семь из них принадлежали мужчинам, пол остальных владельцев не установлен [ Голдина , Сабиров, Сабирова , 2015, с. 36].

В коллекции Гляденовского костища в Пермском крае выявлена одна «коса-горбуша», которую определяют как «серп прямой железный с крючком» [ Лепихин, Мельничук, 1999, с. 34]. Правда, размеры предмета несколько меньше размеров обнаруженных в могильнике Кудашевский I: длина – 12,6 см, ширина – 1,8 см, но в данном случае надо учитывать вотивный характер изделия.

Эти предметы также отмечены в Мокинском могильнике, Черемшанском селище, городище Соколиное гнездо [ Лепихин, Мельничук, 1999, с. 34].

Металлические «косы-горбуши» известны в погребальных памятниках I–V вв. в бассейне Вятки: Суворовском (1 экз.) и Азелинском (1), Тюм-Тюм (8) [ Лещинская , 2014, с. 76].

По этнографическим данным С. И. Руденко у населения Осинской волости отмечен среди сельскохозяйственного инвентаря конца XIX – начала XX в. инструмент для уборки зерновых культур – горбуша, напоминающая морфологически древнюю «косу-горбушу» [Тулвинские татары и башкиры..., 2004, с. 57]. Любопытно, что «коса-горбуша» была укреплена на деревянной рукояти острой частью к рукояти, что позволяет предположить ее использование для выбивания зерен или срезания колосьев [Тулвинские татары и башкиры..., 2004, с. 228]. «Горбушей можно было косить только высокую, преимущественно лесную траву, скашивая ее на обе стороны и сильно наклоняясь при этом... Косили семьями, не исключая женщин» [ Руденко , 2006, с. 100, рис. 68; с. 101].

Инструмент, напоминающий «косу-горбушу» по морфологии, известен среди инвентаря современных садоводов [«Успех-орудия» ...]. Это посадочный конус, которым можно выполнять посадку семян на глубину до 210 мм. Интересно, что эргономичная L-образная форма острого конуса и рукоятки позволяет вращательными движениями проникать в почву с минимальным усилием. Угол рукояти и лезвия, как и у древнего предмета, составляет 120°.

Итак, металлическая «коса-горбуша» - многофункциональный инструмент, обладающий вращательным действием.

Статистический анализ «кос-горбуш» в погребальных комплексах могильника Кудашевский I позволяет сделать некоторые выводы:

Прежде всего в каждом случае на памятнике «косы-горбуши» сочетаются с конкретным набором вещей погребального комплекса и эти сочетания разные. Нельзя утверждать, что это был стандартный набор древнего человека, куда входили и металлические «косы-горбуши». Судя по материалам могильника, эти наборы включали в себя предметы быта (серпы, ножи, бронзовые пинцеты), украшения (бронзовые предметы - гривны, фибулы, поясные накладки, пронизки, браслеты, пряжки, бусы каменные) и предметы вооружения (наступательного и защитного).

В комплексы с «косой-горбушей», за исключением двух, входил железный нож. По частоте встречаемости «сопутствующих» предметов на втором месте находится железный наконечник копья - атрибут пешего воина. Возможно, таким ручным инструментом косили траву для скота (лошади).

Скорее всего «косы-горбуши» - инструмент универсального характера, как, например, железный нож. Интересно, что в погр. 194 встретились 3 «косы-горбуши» и 7 ножей. Предметы с одинаковыми функциями вряд ли были необходимы человеку. Возможно, при некоторых работах вращательные движения делать удобнее «косой-горбушей», чем ножом. Именно в этом и состоит принципиальное функциональное различие ножа (резать, колоть) и «косы-горбуши» (вкручивать) при очевидной морфологической разнице этих предметов. Кроме того, «косы-горбуши» в большинстве своем обнаружены в погребениях без предметов конской упряжи, следовательно, для набора конного воина «косы-горбуши» характерны в меньшей степени.

«Коса-горбуша» - инструмент, основным свойством которого является вращательное действие. В этом плане можно выделить несколько возможных направлений применения «кос-горбуш» древним населением, оставившим могильник Кудашевский I.

Территория, на которой находится памятник, представляет собой лесной массив с небольшими открытыми площадками, рекой, которые в древности человек использовал для своей жизнедеятельности. Металлические «косы-горбуши» могли применять прежде всего для освоения пространства лесной территории:

-

1) для удобства заготовки лекарственных растений (для извлечения из земли корневой системы). Аргументом в пользу этого может служить современный садовый инвентарь - конусы, применяемые огородниками для посадки растений, удаления корней из земли [«Садовый инструмент» ...]. Возможно, инструмент использовали для выкапывания ядовитых растений, соком которых смазывали наконечники стрел или острия копий. Вероятно, поэтому в погр. 15 найдены железные наконечники стрел (9 экз.) и «кос-горбуш» (5 экз.);

-

2) для преодоления высоких препятствий. Возможно, как некий прототип современного альпинистского снаряжения при подъеме в гору (крючки). Городища, окружающие могильник, и в настоящее время представляют собой трудно проходимые, высокие природные мысы, поэтому предметы могли использоваться в качестве фиксаторов для подъема людей на территорию или взятия штурмом таких мысов, а также для облегчения передвижения в труднопроходимых местах;

-

3) для сооружения временных укрытий, так как «косами-горбушами» можно довольно быстро сделать отверстия в земле для опор, например, при возведении временного навеса;

-

4) для заготовки топлива (дерева) и ошкуривания жердей, обрезки сухих веток на стволах;

-

5) при подготовке продуктов для приготовления пищи (например, для открытия створок раковин пресноводных моллюсков, потрошения крупных речных рыб);

-

6) для снятия шкур при обработке туш животных, при изъятии дикого меда. Любопытно, что современными пасечниками используется металлический инструмент, который по форме напоминает «косу-горбушу». Произошла лишь трансформация лезвия: сечение современного ножа пасечника плоское, обоюдоострое, а не треугольное, как у древних «кос-горбуш». Отметим, что пчеловоды современной д. Кудаш, около которой расположен могильник Кудашевский I, позитивно реагировали на древнюю «косу-горбушу», считая, что у них в арсенале есть «такой же инструмент»;

-

7) в боевых действиях. В принципе любой доступный человеку режущий и колющий предмет мог использоваться как оружие. Следует отметить и то, что железная «коса-горбуша» не является оружием профессионала, этим предметом мог пользоваться любой воин. В погребениях па-

- мятника «косы-горбуши» встречаются как в мужских, так и в женских захоронениях, богатых и бедных по сопровождающему инвентарю;

-

8) для выполнения разнообразных процедур в сельском хозяйстве. Например, для обмолота семян, срезания травы при заготовке корма для животного (лошади). Аргументом в пользу этого является обнаружение в погр. 164 5 «кос-горбуш» и фрагментов черепа лошади. Косить таким инструментом было удобно между деревьями, он не был громоздким, а небольшая рукоять позволяла человеку мобильно передвигаться и лавировать между пнями, косить на обе стороны, при необходимости меняя руки (правой, левой) [ Руденко , 2006, с. 100, рис. 68; с. 101].

Рис. 1. Могильник Кудашевский I. Погребение 9. 1,2 – пряжка; 3,4,8 – нож; 5,7 – наконечник копья; 6 – удила; 1 – бронза, 2-8 – железо

Рис. 2. Могильник Кудашевский I. Погребение 9. 1-6–«коса-горбуша», железо

Таким образом, «коса-горбуша» является универсальным предметом, как и нож, но отличается от него функцией вращения. «Коса-горбуша» использовалась древним населением не только как инструмент в хозяйственной деятельности, но и как оружие. В целом диапазон применения этого популярного орудия отражает успешное приспособление древнего человека к природным условиям, освоение лесной зоны Среднего Прикамья.

Список литературы Металлические "косы-горбуши" в могильнике Кудашевский I

- Васюткин С. М., Останина Т. И. Старо-Кабановский могильник -памятник мазунинской культуры в северной Башкирии//Вопросы истории и культуры Удмуртии. Устинов: Удмуртия, 1986. С. 64-125

- Генинг В. Ф. Узловые проблемы изучения пьяноборской культуры//Вопр. археологии Урала. Свердловск, 1962. 4. С. 5-51

- Генинг В. Ф. Тураевский могильник V в. н. э. (захоронение военачальников)//Из истории Волго-Камья. Казань: Казанский филиал АН СССР, 1976. С. 55-108

- Голдина Р. Д. Тарасовский могильник I-V вв. на Средней Каме. Ижевск, 2004. Т. I. 319 с

- Голдина Р. Д., Сабиров Т. Р., Сабирова Т. М. Погребальный обряд Тарасовского могильника IV вв. на Средней Каме. Казань, Ижевск, 2015. Т. 3. 297 с

- Казанцева О. Кудашевский могильник -новый источник эпохи великого переселения народов в Среднем Прикамье//Congressus XI. Internationalis Fenno-Ugristarum: Piliscsaba, 9-14. VIII. 2010. Piliscsaba, 2011. P. 8. С. 252-259

- Казанцева О. А. К вопросу о социальной структуре населения Кудашевского I могильника (по результатам гендерного анализа)//Вестник УдГУ. Серия 5: История и филология. Вып. 3. Ижевск, 2014. С. 108-113

- Лепихин А. Н., Мельничук А. Ф. Гляденовское костище (Материалы раскопок 1995-97 гг. Из собрания Пермского областного краеведческого музея). Вып. 4. Пермь, 1999. 55 с

- Лещинская Н. А. Вятский край в пьяноборскую эпоху (по материалам погребальных памятников I-V вв. н. э.). Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск, 2014. Т. 27. 472 с

- Останина Т. И. Население Среднего Прикамья в III-V вв. Ижевск: Удмуртский ИИЯЛ УрО РАН, 1997. 327 с

- Ошибкина С. В. Вятские древности: могильник Тюм-Тюм. Материалы охранных археологических исследований. М.: ИА РАН, 2010. Т. 13. 212 с

- Перевощиков С. Е. Еще раз о косах-горбушах//Проблемы межэтнических взаимодействий сопредельных национальных и административных образований (на примере региона Среднего Прикамья). Сарапул, 1997. С. 67-68

- Перевощиков С. Е., Пастушенко И. Ю. «Косы-горбуши» в средневековых памятниках Прикамья//Российские немцы: история и современность: материалы науч. -практ. конф. Вып. 5. Ижевск: Удм. ун-т, 2006. С. 105-121

- Руденко С. И. Башкиры: Историко-этнографические очерки. Уфа: Китап, 2006. 376 с

- Садовый инструмент, сайт «Садовод». URL.: http://uspex-tools.com (дата обращения 05.03.2011)

- Спицын А. А. Гляденовское костище//Зап. Рус. имп. археол. об-ва. СПб., 1901. Вып. 1-2. Т. XII

- Терехова Н. Н., Розанова Л. С., Завьялов В. И., Толмачева М. М. Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе. М.: Металлургия, 1997. 320 с

- Тулвинские татары и башкиры: Этнографические очерки и текст. Пермь: Перм. книжн. изд-во, 2004. 456 с

- «Успех-орудия», сайт. URL.: http://uspex-tools.com/catalog18 (дата обращения 05.03.2015)