Металлургия железа на европейском северо-востоке России: горные промыслы и производства. Часть 1

Автор: Иевлев А.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (229), 2014 года.

Бесплатный доступ

Воссоздана история возникновения, функционирования и упадка горных промыслов и производств, связанных с добычей и переработкой железных руд на Европейском Северо-Востоке России. Древними рудознатцами были разработаны методика поиска железной руды и технологические приемы ее предварительной подготовки и обогащения, а также созданы различные печи для плавки руды. Добыча железных руд и производство железа в XVI-XVIII вв. являлись широко распространенными и повсеместными занятиями крестьян в юго-западной и южной частях изучаемого региона. В Коми крае такие занятия не имели массового характера. Во второй половине XVIII в. в Коми крае возникли крупные железоделательные предприятия (Кажимский, Нювчимский и Нючпаский заводы) благодаря инвестициям устюжских купцов. Местная рудная база обеспечивала работу заводов на протяжении более полутора веков. Последней попыткой создания в регионе железоделательного завода на местной рудной базе была постройка в 1899 г. Усть-Бердышского завода, закрытого затем по экономическим причинам.

Европейский северо-восток России, горные промыслы, металлургия железа

Короткий адрес: https://sciup.org/149129116

IDR: 149129116

Текст научной статьи Металлургия железа на европейском северо-востоке России: горные промыслы и производства. Часть 1

Европейский Северо-Восток

России (в этот регион входят территории современных Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми) издревле был регионом зарождения и развития горных промыслов и производств, основанных на местной ресурсно-сырьевой базе и связанных с солеварением, изготовлением железа и изделий из него, а также точильным и жемчужным промыслом [9—11]. И хотя документальных и материальных свидетельств древних производств сохранилось относительно немного, тем не менее они позволяют воссоздать историю горной промышленности, в том числе связанной с металлургией железа.

Данные археологического изучения территории

В VIII—III вв. до н. э. на территории Европейского Северо-Востока России формируется ананьинская культурно-историческая общность, у которой с середины I тыс. до н. э. развивается металлургия железа [2].

В поселениях ванвиздинской культуры (вторая половина I тыс. н. э.) обнаружены многочисленные кострища и очаги, связанные с металлургическим производством и металлообработкой, а также предметы культового литья [20].

Археологические памятники бассейна р. Печоры первой половины II тыс. н. э. показывают, что в этот период был достигнут заметный прогресс в металлургическом про- изводстве. Абсолютное большинство орудий труда и оружия, многие предметы быта изготавливались из железа, а кузнечное производство выделилось в ремесло [12, 18]. Большое развитие получило железоделательное производство, базировавшееся на местных болотных рудах. Например, Пожегское городище (Княжпогостский район Республики Коми), функционировавшее в период XII—XIV вв., являлось важным центром такого ремесла: здесь найдены многочисленные железные изделия, шлаки, остатки кузнечного горна. Варка железа осуществлялась в сыродутных печах. Выявлено применение 7 технологических схем при изготовлении кузнечных изделий, в т. ч. сложных сварных технологий, 33

свидетельствующих о высоком профессиональном мастерстве местных мастеров. Своими изделиями городище обеспечивало не только собственное население, но и соседнюю округу [12].

В поселении Леваты, относящемся к XII—XIII вв. и расположенном в бассейне р. Вычегды, обнаружена печь-домница для плавки железа из болотной руды, найден фрагмент каменной трубочки-сопла, через которую мехами в печь нагнетался воздух [16]. Близкая по конструкции печь-домница выявлена в поселении Угдым IV на р. Вычегде [17].

В районе Белоозера найдены металлургические шлаки, свидетельствующие о том, что в XII в. здесь занимались плавкой руды [22].

С 1340 г. в летописях начинает упоминаться Устюжна Железопольская как район железодобывающей и обрабатывающей крестьянской промышленности. Земля здесь была «худая», зато в большом количестве и близко от поверхности залегала болотная руда [22].

Железо из болотных руд получали сыродутным методом . Печи устраивали на земле, на склонах оврагов. Они имели вид трубы, которую заполняли древесным углем и железной рудой. Уголь зажигали, и ветер, дувший в склон оврага, поддерживал горение угля. Железная руда восстанавливалась и получалась мягкая крица — железо с включениями шлака. Крицу ковали, куски шлака отваливались, и оставалось железо, из которого выковывали различные железные предметы.

Стремление не зависеть от капризов ветра привело к созданию кожаных мехов , которыми раздували огонь в горне . Появились печи — «волчьи ямы», которые выкапывали в земле. Ямы в форме усеченных конусов имели размеры в ширину и глубину около 3 м. Стенки их обшивали досками, обмазывали глиной и выкладывали дерном. Ямы послойно заполняли дровами и рудой.

Позже появились домницы (от славянского «дмути», т. е. «дуть») — печи, которые возвышались над землей. Их делали из камней, скрепленных глиной. В отверстие у основания домницы вставляли трубку мехов и начинали раздувать печь. Уголь сгорал, в горне оставалась крица. Чтобы ее достать, выламывали несколько камней в нижней части печи. При извлечении крицы из печи 34

выливался расплавленный чугун — железо, содержащее более 2 % углерода и плавящееся при более низких температурах. В твердом виде чугун нельзя ковать, он разлетается на куски от удара молота, поэтому первоначально он был отходом производства. Позже научились жидкий чугун заливать в формы и получать из него различные изделия [5, 19].

Из глубин веков

В сагах викингов IX—XIII вв. упоминается страна Биармия на северо-востоке европейской части России. В сочинении «Орозий Короля Альфреда» рассказывается о путешествии морехода Отера (871 г.), достигшего устья большой р. Vinu. Мнения ученых о том, какой реки он достиг, расходятся: от устья р. Варзуги на Кольском полуострове до устья р. Печоры. На берегу р. Vinu было большое торговое поселение, куда летом съезжались купцы из Скандинавии для торговли с биармийцами. Кроме того, в скандинавских сагах есть сведения о некой «Дальней Биармии», путь в которую затруднен высокими горами и вечными снегами [15]. По мнению Н. М. Карамзина, жители Биармии могли торговать с норвежцами собственным железом [13], однако эта точка зрения не подкреплена какими-либо данными.

По мнению исследователей, жители Биармии могут быть сопоставлены с рядом племен, проживавших в Подвинье и Заволочье (чудь заво-лоцкая, пермь и др.). Последние походы викингов в Биармию относятся к первой четверти XIII в., когда произошло похолодание и появились льды, сделавшие невозможным плавание легких судов скандинавов по Баренцеву морю.

Железоделательные производства XVI—XVIII вв.

Железоделательная промышленность в течение XVI—XVIII вв. была одной из основных отраслей на Европейском Северо-Востоке России. Обилие железных руд наряду с необъятными лесами, удобством водных и сухопутных путей, людским потенциалом явилось причиной развития здесь крестьянской железоделательной промышленности [22]. Это не укрылось от внимания иностранных путешественни- ков. С. Герберштейн указывал на добычу большого количества железа в Каргополе и Устюге в XVI в. [14]. Д. Флетчер отмечал в 1588 г.: «Здешнее железо несколько ломко, но его весьма много добывается в Карелии, Каргополе и Устюге Железном. Других руд нет в России» [23, c. 15].

При игумене Филиппе (Колычеве) в середине XVI в. в поморских монастырских вотчинах Соловецкого монастыря была найдена железная руда, из которой на созданном там же заводе вырабатывалось хорошее железо для монастырских нужд, в т.ч. для соляных варниц [21].

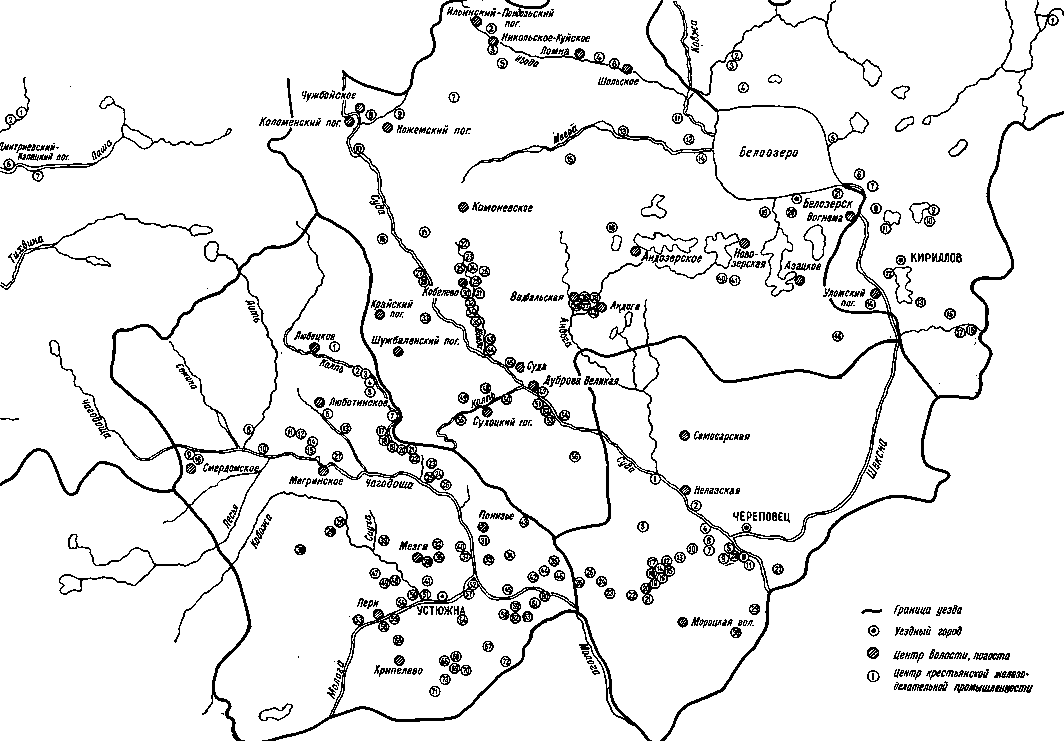

Устюжно-Железополъский район в XVI в. приобрел значение большого промышленного центра, где производили закупки железных изделий государство, монастыри и крупные феодалы. Железные изделия производились не только в г. Устюжне, но и в окрестных поселениях (до 73 сел и деревень; рис. 1). Со второй половины XVI в. добыча руды и изготовление железных полуфабрикатов (криц) производились уездными крестьянами, а посадские (городские) кузнецы работали на этом ввозимом полуфабрикате. В 1701 г. на Устюжне было 70 действующих и 2 бездействующих кузницы, в которых было 97 горнов и 9 плавильных печей. В 1748 г. имелось 77 горнов у помещичьих крестьян, а ведомость 1784 г. свидетельствует, что крестьяне добывают железную руду из многочисленных болот [22].

По документам той эпохи можно воссоздать процесс добычи и плавки руды. Наличие в болоте железной руды устанавливалось рудознатцами по красноватому цвету земли и воды, а также по растущим на болоте деревьям. Считалось, что под березняком и ольховником залегает лучшая руда, дающая «мягкое» железо, а под ельником руда была хуже, и железо из нее получалось «черствое». Границы рудного пласта устанавливали с помощью деревянного щупа — палки с заостренным нижним концом. Сначала снимался верхний «черноземный» пласт, а затем копались ямы, из которых «железная земля» выбрасывалась на поверхность деревянными лопатами. Затем «железную землю» переносили на высокое и сухое место, складывали в «ворохи» и оставляли лежать на два месяца, чтобы она проветрилась и просохла. Эту работу выполняли в августе — начале сентября,

Рис. 1. Центры крестьянской железоделательной промышленности в районах Устюжны Железопольской и Белоозера [22]

в сухое время года. В октябре-ноябре «железную землю» обжигали на кострах, в результате ее количество уменьшалось в 4 раза. Пережженная «железная земля» насыпалась в короба и перевозилась к местам плавки. С января по апрель производилась плавка руды в горнах. Работа велась семьями. Плавка длилась 4—5 часов. За сутки в горне переплавляли около 12.5—15 пудов «жженой земли» и производили 5—6 криц весом 20— 25 фунтов каждая. За сезон с одного горна выходило около 288 криц [22].

В 1702 г. был построен казенный железоделательный завод на р. Ижне для производства ядер. Однако ограниченность местной рудной базы привела к тому, что Иженский завод прекратил свое существование в 1724 г., после окончания Северной войны [5, 22].

П. И. Челищев, путешествовавший в 1791 г. по Устюжне Железопольской, свидетельствовал: «По множеству в тех лесах железной руды, каждый крестьянин сам собою плавит небольшими штуками железо, делают из него недорогую сталь и куют всякие нужные для крестьян припасы и то железо, сталь и при- пасы продают своим и по ярмаркам других городов купцам и крестьянам» [24, c. 241].

Сворачивание производства железа в Устюжно-Железопольском районе началось в 90-х гг. XVIII в., когда сократился спрос за рубежом на русское железо, и владельцы уральских заводов стали расширять его вывоз на внутренний рынок [22].

В Пошехонском районе , к востоку от Устюжны Железопольской, в районе озера, реки и села Уломы в XVI в. сложился один из крупных центров крестьянской железоделательной промышленности [5, 22]. Однако этот район характеризовался значительно меньшим количеством домников, здесь рано начали работать на привозном железе. Начиная с 90-х гг. XVIII в. в районе появляется уральское железо, которое благодаря своему качеству постепенно вытесняет местное железо [22].

В Белозерском уезде лучшая болотная руда находилась в юго-западной части, по рр. Чагодище, Колпи и Суде. Первые письменные упоминания о местной железоделательной промышленности относятся к 80-м гг. XVI в., когда здесь было

173 действующих и 72 бездействующих горна, а в пяти деревнях (Борок, Болванище, Дураково, Кузнецово и Ортемово) жили только кузнецы и «железники». В течение второй половины XVII в. на Тихвинский посад поступал полуфабрикат (железо пру-товое) для выделки ножей из 33 населенных пунктов Белозерского уезда. В 1630 и 1639 гг. железо в крицах поступало в Устюжну Железопольскую из 18 сел и деревень уезда. В 1661 и 1662 гг. полуфабрикат (железо «в сохах») поступал в г. Белоозеро из 12 населенных пунктов, расположенных в юго-западной и южной частях Белозерского уезда [22].

В 1702 г. возле дер. Тырпицы был построен казенный железоделательный завод, выпускавший ядра. На нем было две домны с четырьмя горнами, несколько амбаров для литья и сверления пушек, 34 двора для мастеровых [5]. В 1732 г. его работа была остановлена, а в 1762 г. завод был разрушен [22].

В 1710 г. только в двух станах (Надпорожском и Судском), расположенных в юго-западной части уезда, была сосредоточена железоделательная промышленность. Здесь 35

работали 932 домника и 70 кузнецов. Это привело к тому, что большая часть криц не перерабатывалась на месте, а вывозилась в Устюжну Железопольскую и Череповецкий уезд. Документы 1780-х гг. свидетельствуют, что крестьяне Белозерского уезда в больших количествах выплавляли железо из болотной руды [22].

К 1737—1738 гг. относится попытка завести частный железный завод из двух горнов вблизи найденной у дер. Барышевой железной руды [22].

П. И. Челищев в 1791 г. свидетельствовал: «Крестьяне Ракунов-ской деревни, беря в своей лесной даче в болотах железную руду (которой там много), не имеючи завода, а каждый с своим только семейством, в нарочито для того сделанных в лесах печах, выплавливают железо и продают приезжающим к ним в до-мы белозерским и города Устюжны купцам» [24, c. 250].

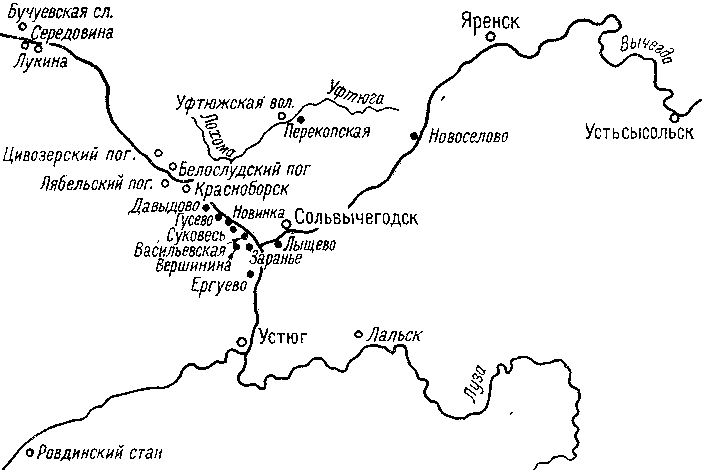

В Устюго-Подвинском районе крестьянская железодобывающая и обрабатывающая промышленность концентрировалась на небольшой территории: по р. Уфтюге, ее притоку Лахоме и оз. Цыво, а также по р. Вычегде (рис. 2). Первые известия относятся к 50-м гг. XVI вв., когда Строгановы получили разрешение на поиски и разработку местных руд и распоряжение наблюдать за тем, чтобы «земские бы люди железоделаемых ручных домниц не имели и железо иноземцам не продавали» [22, c. 137]. Крестьянская промышленность в то время имела широкое

Рис. 2. Центры крестьянской железоделательной промышленности в Устюго-Подвинском районе [22]

распространение в районе, так как в грамоте 1557 г. предполагалось взимать оброк с домниц Я. Строганова аналогично тому, как это заведено в Устюженском уезде на оз. Цыво. Строгановы завели на р. Лахоме железный завод, о деятельности которого сведений не сохранилось [22]. В. В. Данилевский писал, что предприятие на р. Лахоме было снабжено водяным двигателем, приводившим в движение молот-«самоков» [6].

Сохранились сведения о посылке из района оз. Цыво в 1603 г. 75 малых и 25 больших криц в сибирские города. Кроме того, на Красном Бору в середине XVII в. существовал государственный казенный завод. В 1623 г. в Устюгском уезде было 38 горнов и 46 домников. 1630—1645 гг. были периодом наибольшего подъема металлургического производства, затем рудные запасы района стали иссякать. В XVIII в. разработка руды велась в крайне ограниченном размере [22].

С XVI в. в бассейне р. Ваги существовала крестьянская железоделательная промышленность, обеспечивавшая железом поморский район солеварения и кузнецов Тотьмы. В 1577 г. Я. Строганов получил грамоту на заведение на здешних болотах домниц. В 1778 г. в Важском уезде было 23 «для варки кричного железа ручных печек», а в 1779 г. — только 2, так как владельцы отказались от этого промысла. В описании 1786 г. сказано, что в Устьсюмской волости Шенкурского уезда есть рудокопное болото, из которого кре- стьяне добывают руду и производят крицы [22].

В районе г. Шенкурска в XVII в. существовал Ровдинский чугунолитейный завод, работавший на местной руде, добываемой на правобережье р. Ваги в 20—25 км ниже г. Шенкурска, а также в урочище Сосняжном по р. Чучеле [1, 3, 4, 7, 8].

По р. Сухоне и ее притокам в XVII—XVIII вв. была развита крестьянская железоделательная промышленность. Вырабатываемый здесь из болотной руды полуфабрикат (крицы, уклад) и цренные поли-цы продавались на Важской ярмарке, а также вывозились в Тотьму и Устюг [22].

В XVIII в. в Вологодской губернии был железоделательный завод в Вельском уезде, бездействовавший из-за выработки рудников с 1780-х гг. [12].

Список литературы Металлургия железа на европейском северо-востоке России: горные промыслы и производства. Часть 1

- Архангельский сборник или материалы для подробного описания Архангельской губернии, собранные из отдельных статей, помещенных в разное время в Архангельских губернских ведомостях в 6 ч. Архангельск, 1863. Ч. 1. Кн. 1. 524 с.

- Васкул И. О. Археологические памятники ананьинской культурно-исторической общности // Атлас Республики Коми. М.: Феория, 2011. С. 323.

- Войлошников В. Д., Войлошников Н. А. Минеральные богатства и рельеф Архангельской области. Архангельск, 1968. 63 с.

- Галимзянов Р. М., Станковский А. Ф. Минерально-сырьевые ресурсы Архангельской области // Очерки по геологии и полезным ископаемым Архангельской области. Архангельск: Поморский госуниверситет, 2000. С. 15-21.

- Геология и полезные ископаемые Вологодской области / В. И. Чернышов, М. П. Шлома, В. П. Артякова и др. Вологда, 2000. 56 с.