Металлургия железа на европейском северо-востоке России: горные промыслы и производства. Часть 2

Автор: Иевлев А.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (230), 2014 года.

Бесплатный доступ

Воссоздана история возникновения, функционирования и упадка горных промыслов и производств, связанных с добычей и переработкой железных руд на Европейском Северо-Востоке России. Древними рудознатцами были разработаны методика поиска железной руды и технологические приемы ее предварительной подготовки и обогащения, создавались различные печи для плавки руды. Добыча железных руд и производство железа в XVI-XVIII вв. являлись широко распространенными и повсеместными занятиями крестьян в юго-западной и южной частях изучаемого региона. В Коми крае такие занятия не имели массового характера. Во второй половине XVIII в. в Коми крае возникли крупные железоделательные предприятия (Кажимский, Нювчимский и Нючпасский заводы) благодаря инвестициям устюжских купцов. Местная рудная база обеспечила работу заводов на срок более полутора веков. Последней попыткой создания в регионе железоделательного завода на местной рудной базе была постройка в 1899 г. Усть-Бердышского завода, закрытого впоследствии по экономическим причинам.

Европейский северо-восток России, горные промыслы, металлургия железа

Короткий адрес: https://sciup.org/149129122

IDR: 149129122

Текст научной статьи Металлургия железа на европейском северо-востоке России: горные промыслы и производства. Часть 2

Железоделательные заводы Коми края

На территории Коми края ремесло, связанное с добычей и переработкой железа, получило свое развитие в XVI—XVIII вв., но оно не было масштабным и значительным. В писцовых книгах 1586 г. перечислены всего пять кузнецов [10], в переписной книге 1646 г. указаны девять кузнецов и один серебряник, а в 1653 г. по распоряжению правительства яренский воевода А. П. Акинфов отправил всех кузнецов, живших в уезде, на работу в Мос кву [16]. В 1670—1690-х гг. кузнец Максим Татарин на р. Выми держал на оброке болото с железной рудой [16, 18]. В XVIII в. почти в каждом селении были кузнецы, работавшие на металле, получаемом примитивным способом из местной железной (болотной, дерновой) руды [10].

В 1730 г. К. Модянов совместно с П. Москательниковым построили в Жешартской волости молотовый завод с восьмью горнами. Ряд исследователей считает это предприятие первым железоделательным заводом

Коми края [7, 10, 13, 14]. В 1736 г. эти же предприниматели начали постройку второго такого же завода на берегу о. Светик в Пустынской волости. Но собственных средств у них не хватало, и к строительству был привлечен владелец Сереговского сользавода И. И. Исаев. В 1743 г. К. Модянов уступил свою заводскую долю вдове И. И. Исаева. Со временем к ней полностью перешли оба молотовых завода. В 1745 г. Жешартский завод Исаевой произвел 1736 пудов чугуна, а также в меньшем количестве полосовое

железо, которое шло на изготовление цренов для Сереговского сользавода. На заводе было четыре действующих сыродутных печи и столько же «праздных». В 1746 г. А. С. Исаева продала заводы в Жешартской и Пустынской волостях вологодским купцам Рыбниковым, которые в 1748 г. уступили их устюжским посадским людям И. А. Смольникову и Г. Ф. Оконишникову. На Светицком заводе тогда имелся амбар с двумя молотами, приводимыми в движение водой, плотина, водяная мельница, мастерские и амбары для припасов. Рудокопами и заготовщиками угля были местные крестьяне [10, 17]. И. Смольников в 1750 г. уступил свою долю устюжским купцам Обуховым [7, 10, 16]. По другим данным, в 1763 г. Г. Оконишников продал молотовой завод у Жешартс-кого погоста А. Ф. Турчанинову. Вскоре деятельность завода прекратилась, не выдержав конкуренции с более мощными сысольскими (Кажим-скими) заводами [17, 18].

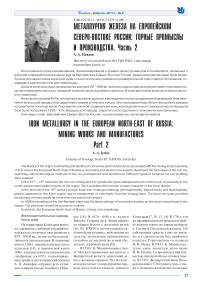

Во второй половине XVIII в. на р. Сысоле появились крупные железоделательные заводы [7,10,16]. В1750 г. устюжские купцы А. В. Панов и А. А. Плотников нашли по берегам рр. Сы-солы, Большой и Малой Визинги месторождения железной руды и в августе 1754 г. обратились в Берг-коллегию с просьбой разрешить строительство Нювчимского завода (рис. 1). 15 марта 1756 г. разрешение было дано. Для изготовления необходимых инструментов и припасов на период строительства завода было разрешено временно построить в Чукаибской волости четыре ручных горна для выплавки криц и перековки их в железо, а также один молот, приводимый в движение водой, на р. Вепре. Нювчимскому заводу было отведено 26 рудников.

Строительство Нювчимского завода началось в 1757 г., в 1758 г. построили молотовую фабрику и возвели плотину, в 1759 г. наладили производство кирпича. В 1760 г. было закончено возведение домны, в 1761 г. — строительство кричного цеха. Завод имел четыре действующих и два запасных молота. В 1762 г. на заводе выплавили 16147 пудов чугуна и выковали 7193 пуда железа. В 1771 г. на заводе были доменная печь, шесть молотов и пильная мельница. В 1772 г. здесь выплавили 25508 пудов 38 фунтов чугуна, выковали 19424 пудов 3 фунта железа. В 1789 г. Нювчимскому заводу были отведены 43 новых рудных места, в 1790 г. — еще 11.

Рис. 1. Развалины Нювчимского завода. Фото автора, 2006 г.

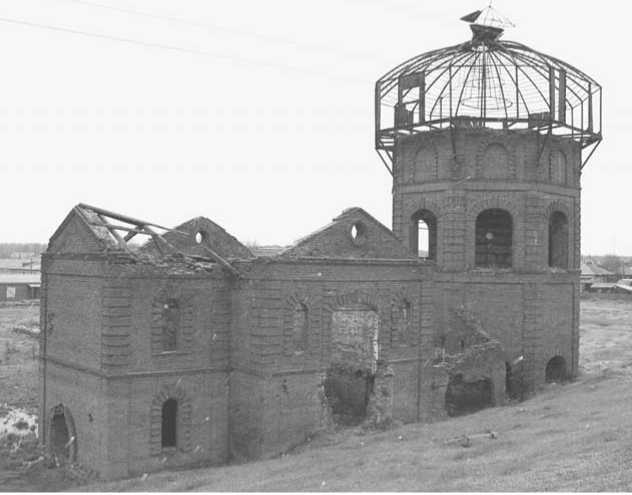

Одновременно с А. В. Пановым и А. А. Плотниковым интерес к рудам р. Сысолы проявили устюжские купцы И. Я. Курочкин и А. Ф. Юрин-ский, ставшие в 1750 г. владельцами Кирсинского завода в Слободском уезде (ныне Кировская область). В 1755 г. они просили Берг-коллегию разрешить постройку железоделательного завода на р. Кажим (ныне Койгородский район Республики Коми) с одной домной, четырьмя действующими и двумя запасными молотами. Получив разрешение, они в том же году начали строительство Кажимского завода (рис. 2). В 1757 г. заводовладельцы обратились в Берг-коллегию с просьбой перенести строительство домны на р. Нючпас, так как в Кажиме место строительства домны затоплялось весенними па

Рис. 2. Развалины Кажимского завода. Фото автора, 2011 г.

водками. К этому времени в Кажиме уже были построены плотина и молотовая фабрика с шестью горнами и четырьмя молотами. 9 октября 1757 г. Берг-коллегия разрешила построить домну на р. Нючпас и именовать новый завод Нючпасским. В октябре 1757 г. Кажимский завод начал работать на привозном чугуне с Кирсин-ского завода.

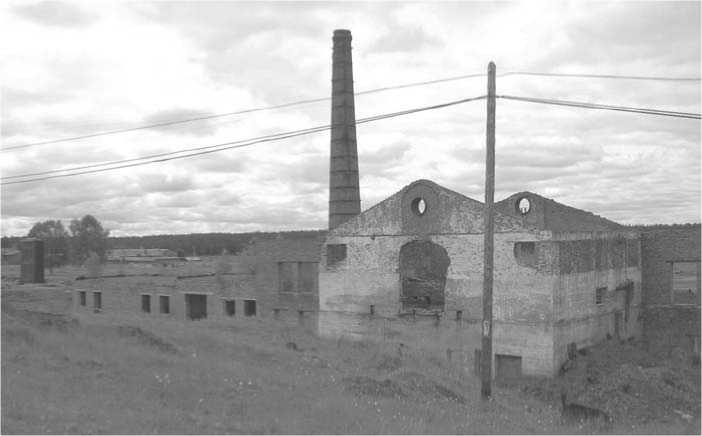

В 1759 г. Нючпасский завод (рис. 3) начал работу. К нему было отведено 12 рудников и 5 приисков. Получаемый чугун отправляли на Кажимский завод для перековки его в железо. В 1759 г. было выковано 8000 пудов железа. На самом Нючпасском заводе ковка железа производилась только весной и осенью (не более двух недель в году на двух горнах) из-за маловодности р. Нючпас.

Рис. 3. Остатки Нючпасского завода. Фото автора, 2011 г.

В 1777 г. устюжский купец А. Попов начал строительство железоделательного завода на р. Малой Июле в Спаспорубской волости (урочище «Завод» близ с. Занулье), но постройка затянулась. В 1790 г. владельцы Ка-жимского завода, заинтересованные в новых рудных местах, приобрели у наследника А. Попова недостроенный завод с плотиной, постройками и рудниками [7,10].

В начале 1780-х гг. наблюдался спад производства на сысольских заводах (Кажимском, Нючпасском и Нювчимском). В годы русско-турецкой войны (1787—1791 гг.) на эти предприятия было возложено выполнение правительственных заказов по изготовлению пушечных ядер и корабельного балласта для Архангельского порта [10].

Сысольские заводы использовали три типа руды. К первому относились дерновые руды полуболотного характера, залегающие под травяным покровом. Их мощность обычно составляла 5—10 см. Этот тип руды распространен на р. Сысоле и преимущественно разрабатывался Нювчимским заводом. Вторым типом руды был бурый железняк или песчаники, сцементированные гидратной окисью железа. Он преимущественно развит на р. Лопью и разрабатывался Нючпасским заводом. К третьему типу относилась глубинная руда. В ее состав входят продукты выветривания бурого железняка и сидеритовые конкреции. Различали также пластовую «карбонатную» руду, залегающую в сине-серых мергелистых глинах, и «ядровую» руду, состоящую из шарообразных и эллипсоидальных линзовидных стяжений. В небольшом количестве такую руду добывали для

Нювчимского завода, но основная ее часть потреблялась Нючпасским и Ка-жимским заводами. Разрабатывались месторождения руды этого типа неглубокими шурфами и выработками по берегам рек. На Осиновском руднике Кажимского завода была пробита штольня длиной несколько десятков метров [2].

Кажимский и Нючпасский железоделательные заводы просуществовали до середины 1920-х гг. и были закрыты из-за нерентабельности. Нювчимский завод проработал до середины 1990-х гг. как железоплавильное предприятие, действовавшее на привозном уральском железе. В годы Великой Отечественной войны была предпринята неудачная попытка повторно запустить в действие Кажимский завод [8].

Легенда о добыче железных руд англичанами в бассейне р. Вычегды

Вычегодские месторождения болотной железной руды привлекли внимание иностранцев в XVI в. [10]. Существует устойчивое мнение в исторической литературе Коми края, что этот интерес был реализован на практике, и английские промышленники добывали и вывозили железную руду с р. Вычегды в Англию.

По свидетельству Н. М. Кармзи-на, в 1567—1569 гг. Иван IVпозволил английским купцам завести селение на р. Вычегде, искать там железную руду и плавить ее с условием выучить россиян этому искусству [11].

П. Г. Любомиров об этом написал так: «Попытка англичан наладить выработку железа на Вычегде, где им с этой целью был отведен участок зем ли в конце 1560-х годов, по-видимо-му, окончилась неудачей; по крайней мере, об этом «заводе» мы ничего не знаем ни из русских источников, ни от англичан, много писавших о Московии во второй половине XVI и в начале XVII в.» [12, с. 287]. Историки В. В. Данилевский, Ф. Бублейников и А. В. Хабаковтоже подтверждали, что эта затея так и не была осуществлена [5, 6, 23].

П. Г. Любомиров отмечал, что все металлургические предприятия России возникли вблизи рудных богатств, так как переброска руды на значительные расстояния была делом очень громоздким и дорогим [12]. Странно было бы ожидать, что промышленники Англии в XVI в. строили свои заводы в расчете на поставку руды с края известного им тогда света — из глубин Московии. Корабли англичан заходили лишь в устье Северной Двины и некоторых других рек, а единственными сухопутными транспортными средствами в России были телеги летом и сани зимой. Грузоподьемность подводы при одноконной запряжке определялась в 15—25 пудов, скорость передвижения — тремя верстами в час. А доставка железа (даже не руды) в Архангельск по рекам и в XVII в. считалась дорогой затеей [5]. По данным С. М. Соловьева [21], в конце XVI в. на проезд от гавани св. Николая (в устье Северной Двины, где приставали суда англичан) до Вологды водою следовало потратить 14 суток; в летнюю пору сухим путем здесь нельзя было ездить из-за болот; зимою на санях от Белого моря до Вологды можно было проехать за восемь дней. В свете всего изложенного транспортировка железной руды с берегов р. Вычегды к берегам туманного Альбиона выглядит весьма сомнительной.

Особенно невероятной представляется перевозка болотной руды из района р. Вычегды в Англию, если вспомнить описанную выше технологию предварительной подготовки болотной железной руды для последующей ее переработки в горнах и домницах, а именно длительную сушку на воздухе, обжиг на кострах, в процессе чего первоначально добытая из болота руда многократно теряла в весе. Никакой промышленник не повезет за тысячи миль руду с низким содержанием железа, так как это невыгодно. Именно поэтому железную руду всегда перерабатывали на предприятиях, построенных вблизи рудных полей.

Стоит вспомнить и о грузоподъемности судов того времени. Корабли английских купцов, впервые достигших Московии в 1553 г., имели небольшое водоизмещение: «Bona Esperanza» (Добрая надежда) — 120 т, «Eduard Bonaventura» (Эдвард- .... удалец) — 160 т и «Bona Confidentia» (Добрая доверенность) — 90 т [25]. Перевозить на таких небольших судах на далекие расстояния руду с низким содержанием в ней полезного ком- :—— понента было невыгодно. "

Известна торговая книга XVI в содержащая исчерпывающую номенклатуру («главник») товаров, вывозимых англичанами из России. В этом «главнике» имеется перечень 59 товаров, в том числе «нефть черная», «нефть белая», «слюда око-ничная», но нет никакого упоминания о руде [22].

О неудаче англичан начать железоделательное производство на Вычегде во времена Ивана Грозного свидетельствуют и данные С. М. Соловьева. В «Истории России с древнейших времен» он пишет о приезде в Москву английского посла Д. Флетчера к царю Федору Иоановичу осенью 1588 г. Цель визита состояла в подтверждении у царя ранее жалованных английским купцам грамот. Как и 20 лет назад, речь шла о дозволении «англичанам на Вычегде двор поставить, руды железной искать и железо выделывать, и лесу дать им верст на семь или восемь около тех мест, где станут дворы и мельницы железные ставить, за что англичане будут платить тамги по московке за каждый фунт» [21, с. 248]. Послу ответили, что царь этим англичан пожалует. Очевидно, если бы речь шла об уже осуществленном начинании, то следовало просить царя не о дозволении организовать дело, а о разрешении продолжить.

Точку в дискуссии могли бы поставить данные русской таможни. К сожалению, в имеющихся в государственном архиве Архангельской области фондах таможенных учреждений (Холмогорской таможенной избы, Архангельской таможни и таможенной экспедиции Архангельской казенной палаты) самые ранние документы датированы лишь 1633 г., т. е. относятся к более позднему периоду. В них сведений о перевозке руды из бассейна р. Вычегды в Англию не имеется.

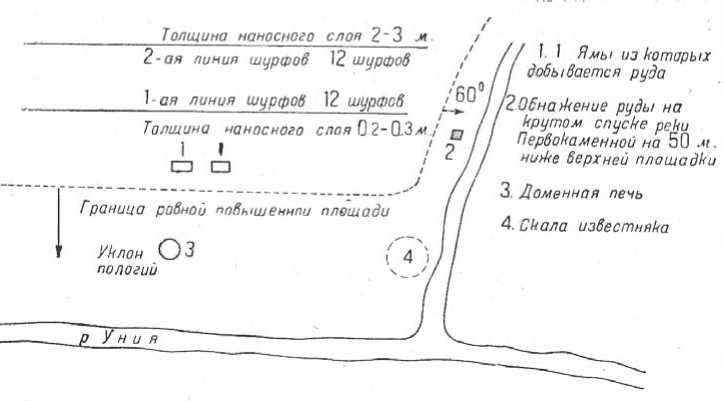

Рис. 4. Схема расположения домны Усть-Бердышского завода и месторождения железной руды на р. Унье [4]

Усть-Бердышский металлургический завод

На р. Унье (приток р. Печоры) в дер. Усть-Бердыш Троицко-Печорского района Республики Коми сохранились остатки небольшого предприятия, построенного в 1899 г. и просуществовавшего несколько лет. Попытка организовать и запустить в действие завод на р. Унье на местной рудной базе исторически является последней на территории Европейского Северо-Востока России в современном понимании его границ [9].

Железную руду возле д. Усть-Бер-дыш нашел крестьянин Дьяков из дер. Ныроб. Образцы железной руды он показал чердынским купцам, но интереса его находка не вызвала [3].

В 1895 г. по поручению владельца Соликамского солеваренного завода в район Усть-Бердыша ездил А. Н. Чернов (отец профессора А. А. Чернова — знаменитого исследователя минерально-сырьевых богатств Печорского края) для выяснения перспектив здешнего месторождения бурого железняка [1].

В 1898 г. нижегородский купец М. И. Лукьянов приобрел право на разработку усть-бердышских руд. Обладая небольшим капиталом, он приступил к строительству на месторождении чугунолитейного завода на две домны, предполагая довести выплавку чугуна до 60 тыс. т в год. Работы начались в середине 1899 г., а в апреле 1900 г. была построена первая домна. После пуска домны М. И. Лукьянов уехал ходатайствовать о получении льгот (отсрочки по платежам налогов и т. п.) и денежной субсидии на расширение производства. Однако получить их ему не удалось, и доменная печь была остановлена в конце декабря 1900 г. Всего на заводе было выплавлено 896 т чугуна, из которых 650 т было отправлено баржами на Сормовский завод [19].

С точки зрения организации производства попытку М. И. Лукьянова следует признать удачной, поскольку завод произвел и реализовал часть своей продукции. Однако общая экономическая обстановка в России того периода, а также отсутствие финансовой поддержки начинания М. И. Лукьянова привели в итоге к ликвидации этого предприятия.

Заключение

Таким образом, на территории Европейского Северо-Востока России с незапамятных времен возникали горные промыслы и производства, связанные с добычей и переработкой местных железных руд. Древние рудознатцы разработали систему поиска железных руд, а также технологическую методику предварительной подготовки и обогащения добытой руды. Как правило, добыча и первичная переработка руды в полуфабрикат (крицу) осуществлялась одними и теми же людьми. Для получения полуфабриката были разработаны и созданы различные примитивные печи-плавильни (сыродутные печи, горны с мехами, домницы).

Промыслы и производства, связанные с добычей железных руд и производством из них железа, в XVI—XVIII вв. были широко распространенными и повсеместными занятиями крестьян, населявших обширные территории на юге и юго-западе изучаемого региона. Среди населения Коми края занятия, связанные с добычей и переработкой железных руд, не имели массового характера. Упадок крестьянского железоделательного производства на Европейском Северо-Востоке России в конце XVIII в. был связан с широким выходом на внутренний российский рынок дешевого уральского железа.

Во второй половине XVIII в. устюжские купцы, обладавшие необходимым капиталом, построили группу Кажимских (Кажимский, Нювчимс-кий, Нючпасский) железоделательных заводов в бассейне р. Сысолы. Они являлись крупными и современными по техническому оснащению того периода предприятиями [15]. Местная рудная база позволила этим предприятиям вести работу на протяжении более полутора веков, вплоть до середины 1920-х гг. Это опровергает устоявшийся вывод о том, что сырьевая база железоделательных районов Европейского Северо-Востока России «была недостаточной, непригодной для развития здесь крупного производства» [20, с. 235].

Последней реализованной попыткой создания металлургического предприятия на местной рудной базе на территории Европейского Северо-Востока России являлась постройка Усть-Бердышского завода. Из-за финансовых проблем срок действия предприятия оказался непродолжительным.

Известно, что после обнаружения высококачественных углей на р. Воркуте в 1930 г. и развертывания промышленной добычи угля в Печорском угольном бассейне в период 1930—1950-х гг. были организованы целенаправленные поисковые работы на железные руды с целью создания крупного металлургического производства вблизи имевшейся топливной базы [24]. Однако они не привели к желаемому результату, и новые железоделательные предприятия не появились.

Список литературы Металлургия железа на европейском северо-востоке России: горные промыслы и производства. Часть 2

- Александр Александрович Чернов / Ред.-составитель А. И. Елисеев. СПб.: Наука, 1995. 255 с.

- Астахова И. С. Чугунолитейное производство на территории Республики Коми в XV-начале XX вв. // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 15-й науч. конф. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 8-10.

- Белдыцкий Н. В парме: Очерки северной части Чердынского уезда. Пермь, 1901. 127 с.

- Белов А. В. Месторождение железной руды на р. Унии // Горный журнал, 1932. № 10. С. 59-60.

- Бублейников Ф. История открытий ископаемых богатств нашей страны. М.: ОГИЗ, 1948. 342 с.