Метаморфозы американской экономико-политической системы

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140104430

IDR: 140104430

Текст статьи Метаморфозы американской экономико-политической системы

Идеальная политическая система в теории должна быть представлена левыми и правыми движениями. Конечно, необходимо учитывать, что в различных странах существуют отклонения от идеальной модели. Так невооруженным взглядом просматривается определенная асимметрия, когда право-демократические движения в одной (например, в переходной) стране гораздо левее своих социал-демократических коллег из другой страны (например, из европейской).

Тем не менее, в соответствии с этой схемой складывается и традиционное представление о «разделении труда» в американской политике. Так, демократы в определенной степени смещены в сторону левого фланга. В экономике отстаивается политика полной занятости, поддерживаются профсоюзы и монополии, множатся масштабные расходы на социальные программы, что предполагает значительный государственный бюджет, наращивание государственного долга. Современная экономическая программа демократов обращается своими истоками еще к рузвельтовским идям о «государстве благосостояния», которые стали ответом на Великую депрессию 30-х гг. Но политика перманентного дефицита обрела особую популярность в 90-е годы и оправдывалась необходимостью ускоренного роста, научно-технологического развития.

Республиканцы четко смогли позиционировать свою правую политико-экономическую программу в 70-х годах, когда экономический кризис в западных странах породил кризис в экономической науке и вернул на авансцену консервативную идеологию (прежде всего, в США и Великобритании) и традиционные ценности. Так, американским избирателям был предложен образ первых поселенцев, которые одни, не опираясь на чью-либо помощь, надеясь только на самих себя (и на Бога) строили собственное будущее. Вмешательство государства для республиканцев – это поощрение недееспособных, оно снижает конкуренцию, отбирает честно заработанное у сильных в пользу слабых и ленивых, что в конечном итоге сдерживает экономический рост и порождает ещё большую бедность.

В политике это означало ориентацию на консерватизм, а в экономике – на либерализм. Советником президента Р. Рейгана стали представители «экономики предложения» (М. Фелдстайн) и чикагской школы (главный монетарист всех времен и народов М. Фридман). Эти же два направления вдохновили либеральные экономические реформы в Великобритании и Чили (российские младореформаторы, несмотря на распространенное мнение и навешенные ярлыки, не имеют никакого отношения к респектабельной научной школе монетаристов). Экономическая программа была направлена на низкие налоги, стимулирование сбережений, снижение инфляции, бюджетную дисциплину, стимулирование конкуренции.

Но это всё в теории или точнее, на словах. В реальности же «смешались в кучу кони, люди …».

Очень важным оказалось то, что республиканцы ориентировались на две группы избирателей. Во-первых, на своих спонсоров, американскую бизнес-элиту. Именно этот фактор предопределил дальнейшую направленность экономической политики при президенте Рейгане на снижение налогов для богатых и урезание социальных программ для бедных. Но это только одна сторона медали.

Во-вторых, традиционно республиканцы опираются на общественные слои, склонные к национал-популизму либо к религиозному фундаментализму. И здесь, как нельзя кстати, оказалась антисоветская риторика (даже если бы не существовало Советского Союза, его необходимо было бы придумать). Она позволила не только мобилизовать общество против внешнего врага и отвлечь внимание от непопулярных преобразований. Существование «империи зла» позволило резко увеличить военные расходы, развязать гонку вооружений, обеспечить промышленников военными заказами.

Невозможно себе представить, чтобы в мирное время либеральные экономисты допустили такой раздутый бюджет, громадный дефицит и рост государственного долга. М. Фридману даже пришлось сделать специальное отступление от либеральной ортодоксии. Он был согласен с другими либералами, что дефицит бюджета представляет зло для рыночной экономики. Но уж если нельзя его избежать, то нужно использовать его во благо и использовать как источник денежной эмиссии.

То, что вполне приемлемо для социал-демократов, но недопустимо для либералов, стало характерной чертой республиканцев. В этом заключается первая метаморфоза американской экономической политики.

Естественно, что теоретики рейганомики предложили обоснование (идея, которая на практике себя не оправдывалась нигде и никогда), что снижение налогов и дефицит бюджета – это меры, действующие лишь в краткосрочном периоде. А в долгосрочном периоде более быстрый экономический рост компенсируют выпавшие налоги, что и позволит в свою очередь стабилизировать бюджет. Конечно, этого не произошло и многие сегодняшние проблемы (такие, как раздутый бюджет, раскручивающаяся спираль государственного долга, накаченная сверх меры ликвидность) являются следствиями идеологии 70-80-х.

Про успешность рейганомики ходят легенды. Попытки проводить либеральную экономическую политику с тех пор предпринимались в самых разных странах (в Латинской Америке, в Восточной Европе, в странах бывшего СССР) как альтернатива кейнсианскому дирижизму. Но позволим себе усомниться в устоявшемся представлении, будто политические консерваторы в политике вдруг оказались либералами в экономике, как это принято думать.

Конечно, экономическая политика администрации Рейгана способствовала бурному экономическому росту. Посудите сами: государственные расходы резко выросли, а налоги снизились, для дешевого финансирования возникшего дефицита резко была сокращена ставка процента и увеличена денежная масса. Но кто сможет ответить на вопрос: что из этого не вписывается в базовый кейнсианский набор стимулирования экономической активности? (схожий вопрос поставлен экспертами при анализе рейганомики при анализе российской Стратегии 2020 [4] ).

Рейганомика прекрасно укладывается в кейнсианскую экономическую доктрину. Можно указать, что неокейнсианец Г. Мэнкью, известный в России своими учебниками по экономике, был советником … Дж. Буша. Именно при администрации этого президента-республиканца низкая процентная ставка (и как следствие, дешевая и избыточная ликвидность) стимулировала, с одной стороны, ипотечное кредитование и строительный бум, а с другой – вложения в рискованные ценные бумаги и рискованное кредитование. Этими же мерами (дешевыми деньгами и бюджетным дефицитом) преодолевался кризис 2008 г., что и повлекло за собой его вторую волну в 2011 г.

Конечно, необходимо отметить и специфические черты республиканской политики бюджетного расширения по сравнению с традиционным кейнсианством: бюджетные средства шли не на социальные нужды, а на военные программы. Это позволило избежать резкого увеличения потребительского импорта, что только усилило мультиплицирующий эффект.

Более того, в 80-х годах результатом активной макроэкономической политики стал технологический рывок не только в военных, но и потребительских производствах. Из недр военного ведомства США вышли и современные информационно-коммуникационные технологии. Новые технологии и ставка на интересы работодателей позволяли поддерживать конкурентоспособность американского производства.

Аналогично, во внешней торговле и отстаивании своих интересов США под управлением «либеральных» администраций демонстрировали самый откровенный протекционизм. Но при этом необходимо учитывать, что очередное отклонение от идеологии либерализма стало следствием опять же неоконсервативной экспансионистской идеологии. Менталитет среднего американца не позволяет увидеть здесь противоречия либеральной теории. Рядовой американец априори считает, что американская продукция более конкурентоспособна, соответственно, все остальные страны должны её покупать; а если не покупают, то это следствие местного протекционизма, и американского производителя нужно защитить. И аналогично на внутреннем рынке, если иностранцы продают что-то дешевле, то не потому, что они работают лучше, а потом что они демпингуют.

Итак, в экономической политике произошла метаморфоза: республиканцы активно использовали кейнсианские экономические рецепты (на фоне либеральной риторики), а новые кейнсианцы применяли монетарные инструменты.

Другой метаморфозой, вытекающей из предыдущей, стала «ломка» классического политического бизнес-цикла. В теории считается нормой следующая модель. Приходя к власти, левые силы начинают проводить стимулирующую экономическую политику: снижают налоги, повышают расходы, расширяют кредитование экономики, стимулируют занятость и т.д. Следствием такого экспансионизма становится дефицит бюджета, гос. долг, инфляция, обесценение валюты, и как следствие, последующий приход к власти правых сил (при условии демократии в стране, в то время как при диктатуре такая ситуация сопровождается ростом коррупции, бюрократии и в итоге революцией). Соответственно, либералы борются с инфляцией и дефицитом бюджета, следствием чего становятся замедление экономического роста и увеличение безработицы. В итоге на следующих выборах возвращаются левые и т.д.

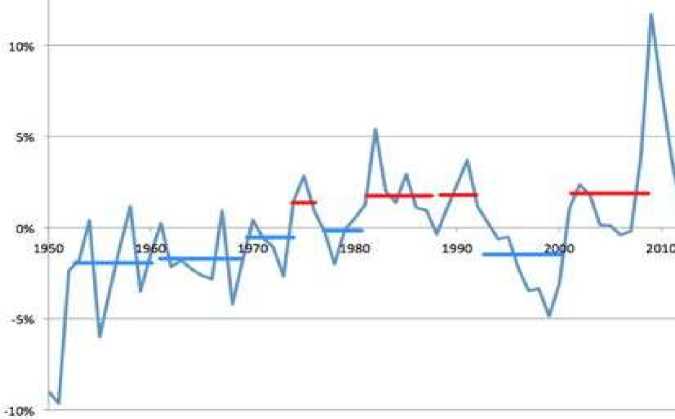

Опыт США меняет представления о политико-экономическом цикле. Когда к власти приходят республиканцы, они запускают достаточно агрессивную популистско-националистическую риторику, раздувают военные расходы, снижают ставку процента, снижают налоги (на бизнес). Возникшие бюджетные проблемы приходится решать демократам. Так, американский исследователь Б. ДеЛонг [3] наглядно показал (Рисунок 1) , что в послевоенный период администрации республиканцев (красные горизонтальные линии) характеризуются постоянным ростом государственного долга, а демократов (синие линии) – снижением.

Рисунок 1. Изменение отношения гос. долга к ВВП (в %)

Следующая метаморфоза происходит уже в политической сфере, точнее, в выборе электората. В традиционном представлении, электоратом левых сил являются низшие слои общества, рабочий класс. Правые силы опираются на интеллектуальную и бизнес-элиту. Однако, в США четко обозначилась ориентация республиканцев на малообразованные слои общества, на религиозных фундаменталистов, а также на движения, склонные к фанатичному патриотизму и национализму. Тезис, что президент не должен быть умнее своего среднего избирателя, дал таких экстравагантных политиков, как Буш младший и Сара Пейлин [2] . Соответственно, американские демократы ориентируются на образованную, прогрессивную и секуляризованную слои американского общества.

Наконец ещё одна тенденция, которую мы выделим, наметилась в финансировании партий. В прежние годы наблюдалась четкая специализация: лоббисты от промышленности спонсировали республиканцев, а финансисты с Уолл-Стрит – демократов. Данный факт ранее использовался позволял достаточно точно предсказывать будущее направление валютной политики кандидатов в президенты. Первые лоббировали ослабление доллара, что должно стимулировать экспорт, ограничивать импорт и тем самым увеличивать производство и занятость. Финансисты же настаивали на политике сильного доллара.

Такая специализация также была важным элементом политического бизнес-цикла. Но в настоящее время лоббисты пытаются снизить политические риски и диверсифицировать свой «портфель», спонсируя кандидатов обеих партий.

В этом смысле очень показателен пример Microsoft. Приговоренная на разделение за нарушение антитрестового законодательства при демократической администрации компания пошла на сделку с правосудием при республиканской администрации, отделавшись «легким испугом» (штрафом). В тех пор затраты Microsoft непрерывно возрастали: в 2002 г. – 3.7 млн. долл. [5] , а в кризисный 2008 – 6.9 млн. долл. [6] . При этом в 2002 г. около 60% расходов уходило на спонсирование правящей республиканской партии, остальное – демократам.

Список литературы Метаморфозы американской экономико-политической системы

- История экономических учений: (современный этап): Учебник/Под. Общ. ред. А.Г. Худокормов, М.: ИНФРА -М, 1998

- Мид У.Р. Движение чаепития//http://globalaffairs.ru/number/Dvizhenie-chaepitiya-i-amerikanskaya-vneshnyaya-politika-15220

- DeLong B. Comparing Debt-to-GDP Ratios with Presidential Terms//http://seekingalpha.com/article/174445-comparing-debt-to-gdp-ratios-with-presidential-terms

- Житомирский А. Не хватает класса//Эксперт, 2011, № 34 (767)

- Microsoft спонсирует политиков США//http://www2.smspc.lv/rus/news/144.html

- На лоббирование своих интересов Microsoft и Google тратят миллионы//http://lobbying.com.ua/news/2008-11-13-43