Метапсевдотахилит центральной щелочной полосы Ильмено-Вишневогорского полиметаморфического комплекса (Южный Урал)

Автор: Немов А.Б., Медведева Е.В., Котляров В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (287), 2018 года.

Бесплатный доступ

Среди милонитизированных пород Центральной щелочной полосы (ЦЩП) ильмено-вишневогорского полиметаморфического комплекса (ИВПК) впервые было обнаружено линзовидное тело (2 ´ 3 м) метапсевдотахилита, сложенного сетью тонких прожилок псевдотахилитового материала, секущих породу кварц-биотит-полевошпатового состава. Микроскопическое изучение текстурно-структурных особенностей показало наличие двух типов метапсевдотахилитовых жилок: ранние милонитизированные метапсевдотахилиты и поздние метапсевдотахилиты. В метапсевдотахилитовом агрегате обнаружена Th-U-Y-REE-минерализация, представленная редкими минералами ряда торогуммит-коффинит и фергусонит-(Y) (REMMA-202 c LZ Link Sistems с Si-Li-детектором). Состав метапсевдотахилита соответствует граниту нормальной щелочности и фиксирует высокие концентрации легких REE и Th, U, Y (ААС и ICP-MS). Наличие разновозрастных метапсевдотахилитов указывает на полистадийное преобразование вмещающих пород ЦЩП и фиксирует процесс частичного фрикционного плавления породы в условиях стресса на заключительных этапах становления комплекса.

Метапсевдотахилит, ильмено-вишневогорский полиметаморфический комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/149129285

IDR: 149129285 | УДК: 552.164; | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-11-3-11

Текст научной статьи Метапсевдотахилит центральной щелочной полосы Ильмено-Вишневогорского полиметаморфического комплекса (Южный Урал)

Псевдотахилиты — это продукты экстремальных хрупких деформаций, мгновенно формирующиеся в результате дробления и частичного плавления горных пород [22]. Они представляют собой секущие жилы в горных породах, состоящие из стекловидного или тонкозернистого матрикса с включениями обломков минералов вмещающей породы. Преобразованные и перекристаллизованные разности псевдотахилита названы метапсевдотахилитами, а милонитизирован-ные — милонитовыми метапсевдотахилитами.

Ранее псевдотахилиты как разновидность тектонитов на территории ИВПК не были описаны. Множество исследователей [2, 4—6, 8] отмечают широкое развитие процессов брекчирования, катаклази-рования и милонитизации щелочных, карбонатно-си-ликатных и метаморфических пород комплекса, которые осложнены син- и посттектоническими процессами метасоматических преобразований (альбитизация, карбонатизация, биотитизация и т. д.). Термины «ка-таклазирование» и «милонитизация» нередко применялись к породам ИВПК ошибочно, без рассмо трения фактических текстурно-структурных особенностей пород. Изучение особенностей тектонитов ИВПК за последние 20 лет [1, 15, 20] позволило выявить в породах комплекса развитие меридиональных зон милонитизации, которые фиксируют региональную сдвиговую зону в пределах ИВПК. Современная классификация тектонитов [23] позволяет выделить среди пород ИВПК милониты, протомилониты, ультрамилониты [9, 11]. Обнаружение среди пород ЦЩП метапсевдотахилитов расширяет количество разновидностей тектонитов и свидетельствует о развитии стресс-деформаций на заключительном этапе формирования комплекса.

Методы исследования

Текстурно-структурные особенности породы и соотношения минералов в них были исследованы на микроскопе Olimpus BX 51. Состав петроген-ных компонентов пород был определен атомно-абсорбционным методом (аналитики Л. Б. Лапшина, Н. В. Шаршуева; «ЮУЦКП», Миасс), редкоземель- ные, редкие и рассеянные элементы — ICP-MS (аналитики К. А. Филиппова, М. С. Свиренко; «ЮУЦКП», Миасс). Химические анализы состава минералов выполнены на растровом электронном микроскопе «РЭММА-202 М» с энергодисперсионной приставкой LZ Link Sistems с Si-Li детектором. Стандарты: AstJMEX scientifie Limited MJNM 25-53 Mineral Mount serial № 01-44. Режим съёмки: при разрешении детектора 160 эВ, ускоряющем напряжении 20—30 кВ, силе тока 3 х 10-3 А, диаметрем пучка 1—2 мкм. Коррекция данных производилась с использованием программы Magellanes.

Геологическое положение

Комплекс щелочных пород ИВПК представлен Ильменогорским (на юге) и Вишневогорским (на севере) миаскитовыми массивами, соединенными Центральной щелочной полосой (ЦЩП) интенсивно дислоцированных щелочных пород сиенитового состава, включающую в себя тела карбонатитов, мета-соматитов, а также глыбообразные (будинированные) тела метаморфических и магматических пород. В районе исследования (впадения р. Миасс в вдхр. Аргази; рис. 1) ЦЩП имеет мощность 100—150 м, ограничи-

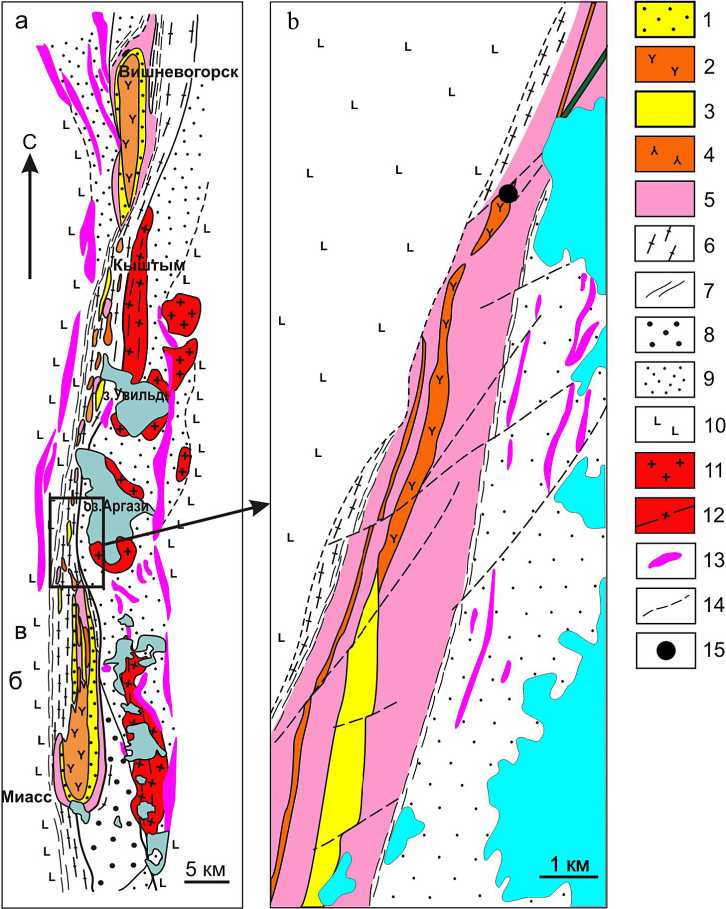

Рис. 1. Схема геологического строения: а — ильмено-вишневогорского полиметаморфического комплекса (Русин и др., 2006); b — Центральной щелочной полосы (Юрецкий и др., 1982).

1 — фениловая оторочка; 2 — массивы миаскитов (О 2 ); 3 — нерасчлененные щелочные породы (О 2 ); 4 — массивы сиенитов (О 2 ); 5 — селянкинская серия амфибол-гнейсово-плагиомигматитовая (AR-PR 1 ); 6 — бластомилониты гранитоидного и сиенитового состава (Р 2 -Т 1 (?)); 7 — милониты Кыштымского сдвига-надвига; 8 — еланчиковская толща плагиосланцев и мигматитов инъекционного типа; 9 — саитовская серия, метатерригенная; 10 — зеленосланцевые осадочно-вулканогенные комплексы Западно-Mагнитогорской и Арамильско-Сухтелинской зон; 11 — увильдинский монцонит-гранитный комплекс (Pz3); 12 — гнейсовидные граниты кисегач-ского комплекса, 13 — метагипербазиты; 14 — поздние тектонические разломы; 15 — точка опробования

Fig. 1. Schematic geological maps: a — of the Ilmeny-Vishnevogorsky polymetamorphic complex, after (Rusin et al., 2006); b — Central alkaline band, after (Yuretskiy et al., 1982).

1 — fenite; 2 — Middle Ordovician miaskite massifs; 3 — Middle Ordovician indefinite alkaline rocks (О2); 4 — Middle Ordovician syenite massifs (О2); 5 — Selyankino Group: Archean to Early Proterozoic amphibolite-gneiss-plagiomigmatite rocks; 6 — Middle Permian-Lower Triassic (?) granitic and syenitic blastomylonites; 7 — mylonites of Kyshtym shear-thrust; 8 — Elanchik Sequence: plagioshales and injection migmatites; 9 — Saitovo Sequence: metaterrigenous rocks; 10 — greenschist volcanosedimentary complexes of West Magnitogorsk and Aramil-Sukhteli zones; 11 — Upper Precambrian Uvildy monzogranitic complex; 12 — gneissic granites Kisegach complex; 13 — metaultramafic rocks; 14 — late faults; 15 — the place of sample ваясь с запада цепью тел миаскитов, а с востока — фе-нитов, вмещающими для которых служат породы се-лянкинской толщи [6]. Все породы интенсивно мило-нитизированы [1, 4].

Объект исследования

Линзовидное тело меланократовых пород (3 х 2 м) кварц-биотит-полевошпатового состава, осложненного сетью трещинок, по которым развивается метапсевдотахилит, расположено среди пород сиенитового состава, представленных перемежающимися линзовидными телами милонитизированных миаскитов, сиенитов и фенитов неясного генезиса. Граница с вмещающими породами четко выражена. Структурно-текстурные особенности вмещающих пород свидетельствуют о развитии в них хрупкопластичных деформаций, соответствующих условиям формирования от амфиболитовой до зеленосланцевой фации метаморфизма на этапе 270—240 млн лет [20, 9, 11].

Порода кварц-биотит-полевошпатового состава, вмещающая метапсевдотахилиты, имеет мелкозернистую структуру, тонкопрожилковую текстуру. Метапсевдотахилиты имеют тонкозернистую структуру.

Минеральный состав: альбит — 65—80 %, K-Na-полевой шпат — 10—15 %, кварц — 5—7 %, слюда ряда аннит-флогопит — 5—8 %, акцессорные минералы (ильменит, апатит, кальцит, циркон, титаномагнетит, коффинит-торогуммит, фергусонит-(У)) — 3—5 %.

Метапсевдотахилитовые жилки состоят из тонкозернистого материала матрикса кварц-биотит-аль-битового состава и тонкодисперсных частиц рудных минералов, характеризуются скрытокристаллической структурой с элементами порфирокластовой, текстура преимущественно флюидальная, местами милонитовая. Эти породы являются продуктом частичного фрикционного плавления вмещающей их

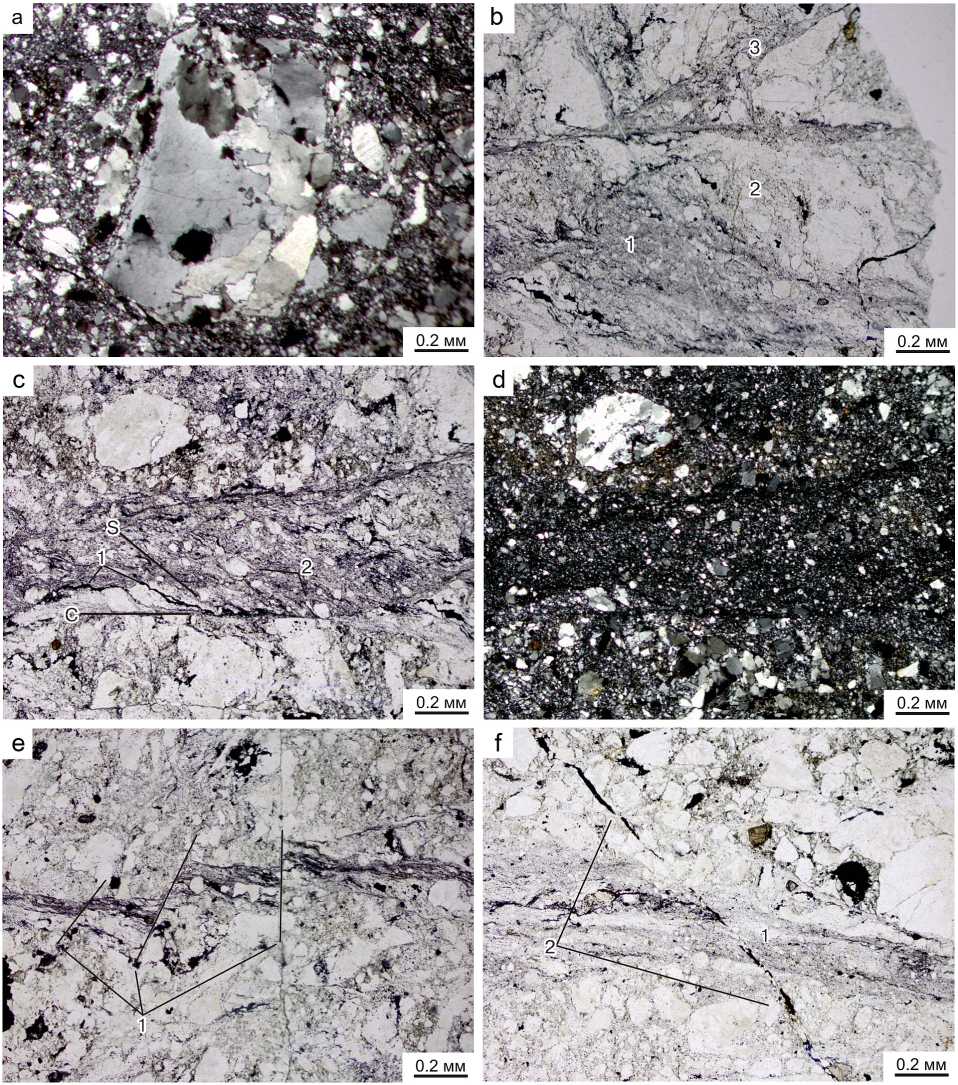

Рис. 2. Метапсевдотахилит кварц-биотит-полевошпатового состава

Fig. 2. Metapseudotachylyte ofquartz-biotite-feldspar composition породы в условиях стресса [14, 16, 23] и содержат фрагменты ранее образованных катаклазированных зерен.

Текстурно-структурные особенности породы

Матрикс породы представлен катаклазированны-ми зернами полевых шпатов размером 0.001—2 мм, часто обнаруживаются крупные катакласты (до 2 мм) сложенные мелкими зернами альбита (рис. 3, а), реже они сложены ильменитом, титаномагнетитом (0.02—0.5 мм), биотитом (до 0.5 мм) и цирконом (до 0.02 мм). Крупные катакласты полевых шпатов погружены в тонкозернистый перекристаллизованный агрегат альбита, биотита, кальцита и рудных минералов (0.05 мм и менее). Ориентировка минералов плохо различима, но фрагментарно проявляется линейность.

Метапсевдотахилитовые жилки мощностью от 0.02 до 0.3—10 мм имеют сложную форму, образуют затеки, складки, вздутия, реже встречаются более тонкие жилки секущего характера (рис. 3, b). Материал более крупных метапсевдотахилитовых жилок представлен тонкозернистым агрегатом, включающим в себя катаклазированные и перекристаллизованные зерна полевых шпатов, биотита, кварца, рудных и акцессорных минералов. В них формируются милонитовые структуры с CS-плоскостями, образованные ориентированными катакластами полевых шпатов (0.05—0.01 мм), и порфирокласты, нередко имеющие структуру «ядро—оболочка» о-типа (рис. 3, c, d). Здесь же отмечаются асимметричные складки, образованные тонкозернистыми и пластично-деформированными зернами полевых шпатов, кварца и рудных минералов. Псевдотахилитовый материал отчетливо маркируется пылеватыми зернами рудных минералов и биотита.

В тонких метапсевдотахилитовых жилках отмечается только линейная ориентировка зерен минералов (С-плоскость). Вся порода вместе с жилками метапсевдотахилитов осложнена сетью поздних микро -трещин со смещением (зеркала скольжения; рис. 3, e) и трещин, заполненных ксеноморфными агрегатами рудных минералов (рис. 3, f).

Минеральный состав метапсевдотахилита

Калиевый полевой шпат (0.5—2 мм) по составу соответствует ортоклаз-микроклину c примесью Ва (до 0.01 к. ф). Плагиоклаз (0.01—0.5 мм) представлен олигоклаз-альбитом (An 3—11). Темная слюда группы биотита соответствует флогопиту: в метапсевдотахилитовых жилках образует мелкие зерна (0.01—0.03 мм), а в матриксе с катакластами встречаются индивиды до 0.2 мм. Слюда ряда аннит-фло-гопит (f 44—50 %) содержит Ti (до 0.11 к. ф.), характеризуется полным отсутствием примесей Mn, Ca и Fe3+. Акцессорные минералы — ильменит и титаномагнетит, которые образуют тонкодисперсную вкрапленность в метапсевдотахилитовом жильном агрегате. Ильменит представлен двумя генерациями: I — гипидиоморфными зернами с низким содержанием MnO (0.54—3.62 мас. %) и примесью Nb2O5 (0.60— 5

Рис. 3. Микрофотографии текстурно-структурных особенностей породы: а) порфирокласт K-Na-полевого шпата, замещаемого альбитом в матриксе (с анализатором); b) пересечение ранней метапсевдотахилитовой жилки (1) с фрагментом матрикса (2) с поздней жилкой метапсевдотахилита (3) (без анализатора); с) CS-плоскости полосчатости (хрупко-пластичного течения), асимметричные микроскладки (1) и о-порфирокласты (2) (без анализатора); d) то же (с анализатором); e) серия микросдвигов (1) в метапсевдотахилитовой жилке (без анализатора); f) метапсевдотахилитовая жилка (1), пересеченная поздней трещиной (2) с рудным веществом (без анализатора)

Fig. 3. Micrographs of textural and structural features of мetapseudotachylyte’s: а) porphyroclast K-Na feldspar is replaced by albite in the matrix (with analyzer);b) intersection early of the мetapseudotachylyte’s vein (1) with a fragment of the matrix (2) and with late vein of the мetapseudotachylyte (3) (without analyzer);c) CS-planes of foliation (brittle-plastic flow), asymmetric folds (1) and o-porphyroclasts(2) (without analyzer); d) too (with analyzer); e) a series of microfaults (1) in the мetapseudotachylyte’s vein (without analyzer); f) metapseu-dotachylyte’s vein (1) crossed late fracture (2) with ore minerals (without analyzer)

-

1.10 мас. %); II — ксеноморфными агрегатами c концентрацией MnO до 5.23 мас. %. Кальцит образует ксеноморфные агрегаты (0.05—2 мм), расположенные в межзерновом пространстве рудных минералов, а также тонкие жилки в метапсевдотахилите. Для кальцита характерно повышенное содержание MnO (1.53—1.57 мас.%) и незначительная примесь FeO (0.79—0.88 мас. %), SrO (0.66—0.82 мас. %). Апатит представлен отдельными редкими фрагментами зерен размером 0.01—0.02 мм. Циркон — призматическими трещиноватыми зернами и обломками индивидов (0.05—1 мм), образующими иногда срастания с олигоклазом и ортоклаз-микроклином. В его составе присутствует примесь Hf до 0.02 к. ф. Титанит обнаружен в виде единичных обломков зерен (0.05— 1 мм).

Фергусонит-(У) (Y 0.46 Gd 0.15 Sm 0.06 Er 0.04 Dy 0.04 Ca 0.04 Nd 0.04 Ti 0.04 U 0.04 Yb 0.03 Fe +20.02 Th 0.01 Tb 0.01 Ho 0.01 ) 0.99 Nb 1. 01O4 . 00 приурочен к скоплениям ксеноморфных зерен ильменита в метапсевдотахилитовых жилках, где наряду с ильменитом присутствует тонкозернистый рекристаллизованный агрегат кварца и полевых шпатов. Сумма РЗЭ в этом минерале достигает 25 мас. %. Минералы ряда торогуммит-коффинит образуют ксеноморфные катаклазированные зерна размером 1—30 мкм, которые наряду с рекристаллизованными зернами полевых шпатов, новообразованного альбита и катаклазированных зерен рудных минералов (ильменит, титаномагнетит) формируют хаотично расположенные жилки. Формулы минералов отражают вариаТИВНость составов: (Th 0.84 U 0.06 Pb 0.02 ) 0.92 Si 1.08 O 4.00 " 4n (OH) — ТОротуММШЦ (Th 0.53 U 0.37 Pb 0.09 Fe+ 20.04 Ca 0.04 ) 1.07

Si 0.93 O 4.00 *4n(OH) — коффинит. Содержание воды в них колеблется от 4.34 до 7.12 мае. %. Максимальные концентрации UO 2 — 27.9—29.0 мае. % — соответствуют 36.1 mol % коффинита в торите.

Представительные анализы химических составов основных породообразующих и акцессорных минералов представлены в табл. 1, 2.

Петрогеохимическая характеристика породы

Химический состав породы (табл. 3) соответствует граниту нормальной щелочности [13]. Вмещающие милонитизированные сиениты соответствуют ряду монцонит—сиенит—нефелиновый сиенит (миаскит)

Таблица 1. Химический состав породообразующих минералов из метапсевдотахилита (мае. % и к. а. ф.)

Table 1. Chemical composition of rocksforming minerals from the metapseudotachylyte (wt. %, f. u.)

|

Ab |

Kfs |

Bt |

Cal |

|||||

|

№ п/п |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

SiO7 |

66.95 |

65.19 |

65.23 |

65.09 |

39.78 |

41.20 |

— |

— |

|

TiO2 |

— |

— |

— |

— |

1.86 |

1.76 |

— |

— |

|

Al7O 3 |

19.91 |

21.28 |

18.80 |

18.81 |

14.58 |

15.79 |

— |

— |

|

FeO |

0.14 |

0.14 |

0.06 |

0.14 |

18.21 |

19.01 |

0.79 |

0.88 |

|

MnO |

— |

— |

— |

— |

1.57 |

1.53 |

||

|

MgO |

— |

— |

— |

0.11 |

12.83 |

10.59 |

— |

— |

|

CaO |

0.59 |

2.28 |

— |

0.42 |

— |

— |

53.11 |

53.15 |

|

Na2O |

11.51 |

10.23 |

3.05 |

2.93 |

— |

— |

— |

— |

|

K2O |

0.14 |

0.18 |

12.54 |

11.70 |

9.01 |

8.63 |

— |

— |

|

BaO |

0.39 |

0.15 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

SrO |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.66 |

0.82 |

|

CO2 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

43.50 |

43.40 |

|

е |

99.24 |

99.30 |

100.07 |

99.35 |

96.27 |

96.98 |

99.64 |

99.77 |

|

Si |

2.95 |

2.89 |

2.98 |

3.00 |

3.01 |

3.11 |

— |

— |

|

Ti |

— |

— |

— |

— |

0.11 |

0.10 |

— |

— |

|

Al |

1.03 |

1.11 |

1.01 |

1.02 |

1.30 |

1.40 |

— |

— |

|

Fe3+ |

0.01 |

0.01 |

0.00 |

0.01 |

1.15 |

1.20 |

— |

— |

|

Fe2+ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.01 |

0.01 |

|

Mn |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.01 |

0.01 |

|

Mg |

— |

— |

— |

0.01 |

1.44 |

1.19 |

— |

— |

|

Ca |

0.03 |

0.11 |

0.02 |

— |

— |

0.58 |

0.58 |

|

|

Na |

0.98 |

0.88 |

0.27 |

0.26 |

— |

— |

— |

— |

|

K |

0.01 |

0.01 |

0.73 |

0.69 |

0.87 |

0.83 |

— |

— |

|

BaO |

0.01 |

0.00 |

— |

— |

— |

— |

0.00 |

0.00 |

|

SrO |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

CO2 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.40 |

0.39 |

|

*f |

— |

— |

— |

— |

0.44 |

0.50 |

— |

— |

Таблица 2. Химический состав акцессорных минералов из метапсевдотахилита (мае. % и к. а. ф.)

Table 2. Chemical composition of accessory minerals from the metapseudotachylyte (wt. %, f. u.)

|

Zrn |

Ilm |

Frg-(Y) |

Cof-Thrh |

Thrh |

|||||

|

№ п/п |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 (‘) |

14 |

15 (a) |

16 (b) |

17 (c) |

|

SiO 2 |

31.90 |

— |

— |

— |

— |

— |

16.37 |

16.52 |

20.35 |

|

TiO2 |

— |

52.18 |

49.90 |

1.00 |

1.18 |

1.00 |

— |

— |

— |

|

FeO |

— |

— |

— |

0.28 |

0.63 |

0.50 |

0.86 |

0.27 |

— |

|

MnO |

— |

0.54 |

5.32 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

CaO |

— |

— |

— |

0.83 |

0.82 |

0.84 |

0.73 |

0.17 |

— |

|

ZrO 2 |

64.54 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

HfO 2 |

2.61 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Nb2Os |

1.07 |

48.23 |

48.10 |

48.59 |

— |

— |

— |

||

|

Y 2 O 3 |

— |

— |

— |

18.53 |

18.68 |

1865 |

— |

— |

— |

|

Nd2O3 |

— |

— |

— |

2.57 |

2.36 |

2.21 |

— |

— |

— |

|

Sm2O3 |

— |

— |

— |

3.63 |

3.54 |

3.99 |

— |

— |

— |

|

Od2O 3 |

— |

— |

— |

9.65 |

9.11 |

10.06 |

— |

— |

— |

|

Tb2O3 |

— |

— |

— |

0.75 |

0.36 |

0.51 |

— |

— |

— |

|

Dy2O3 |

— |

— |

— |

3.02 |

2.73 |

2.83 |

— |

— |

— |

|

Zrn |

Ilm |

Frg-(Y) |

Cof-Òhrh |

Òhrh |

|||||

|

Ho 2 O 3 |

– |

– |

– |

0.52 |

0.52 |

0.49 |

– |

– |

– |

|

Er 2 O 3 |

– |

– |

– |

2.77 |

3.03 |

2.89 |

– |

– |

– |

|

Yb2O3 |

– |

– |

– |

2.08 |

2.80 |

1.86 |

– |

– |

– |

|

PbO |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6.10 |

6.01 |

1.39 |

|

ThO 2 |

– |

– |

– |

0.56 |

0.00 |

0.80 |

40.82 |

42.04 |

69.10 |

|

UO2 |

– |

– |

– |

3.25 |

3.57 |

3.76 |

28.98 |

27.87 |

4.82 |

|

å |

99.05 |

99.79 |

99.44 |

97.34 |

97.45 |

98.97 |

93.87 |

92.88 |

95.66 |

|

Si |

0.99 |

– |

– |

– |

– |

– |

0.93 |

0.96 |

1.09 |

|

Ti |

– |

1.01 |

0.95 |

0.04 |

0.04 |

0.04 |

– |

– |

– |

|

Fe3+ |

– |

– |

– |

0.01 |

0.02 |

0.02 |

0.04 |

0.01 |

– |

|

Fe2+ |

– |

0.98 |

0.93 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Mn |

– |

0.01 |

0.11 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Mg |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Ca |

– |

– |

– |

0.04 |

0.04 |

0.04 |

0.04 |

0.01 |

– |

|

ZrO 2 |

0.98 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

HfO 2 |

0.02 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Nb 2 O 5 |

– |

– |

– |

1.03 |

1.02 |

1.02 |

– |

– |

– |

|

Y 2 O 3 |

– |

– |

– |

0.45 |

0.46 |

0.46 |

– |

– |

– |

|

Nd2O3 |

– |

– |

– |

0.04 |

0.04 |

0.04 |

– |

– |

– |

|

Sm 2 O 3 |

– |

– |

– |

0.06 |

0.06 |

0.06 |

– |

– |

– |

|

Gd2O3 |

– |

– |

– |

0.15 |

0.14 |

0.15 |

– |

– |

– |

|

Tb2O3 |

– |

– |

– |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

– |

– |

– |

|

Dy2O3 |

– |

– |

– |

0.05 |

0.04 |

0.04 |

– |

– |

– |

|

Ho 2 O 3 |

– |

– |

– |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

– |

– |

– |

|

Er 2 O 3 |

– |

– |

– |

0.04 |

0.04 |

0.04 |

– |

– |

– |

|

Yb2O3 |

– |

– |

– |

0.03 |

0.04 |

0.03 |

– |

– |

– |

|

PbO |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0.09 |

0.09 |

0.02 |

|

ThO 2 |

– |

– |

– |

0.01 |

– |

0.01 |

0.53 |

0.56 |

0.84 |

|

UO2 |

– |

– |

– |

0.03 |

0.04 |

0.04 |

0.37 |

0.36 |

0.06 |

Примечание. Ab — аёьбит; Bt — биотит; Cal — кальцит; Cof — коффи^ит; Frg-(Y) — фepгyco^ит иттревый; Ilm — иль-ìåíèò; Kfs — K — Na — ïîëåâîé øïàò; Thrh — òîðîãóììèò; Zrn — öèðêîí. « – » — íå îáíàðóæåíî. Ïðèìåñè, ìàñ. % — ê. ô. (ÐÝÌÌÀ-202, àíàëèòèê Â. À. Êîòëÿðîâ).

Note. Ab — albite; Bt — biotite; Cal — calcite; Cof — coffinite; Frg-(Y) — yttrium fergusonite; Ilm — ilmenite; Kfs — K-Na — fieldspar; Thrh — thorogummite; Zrn — zircon. « – » — not determined. Trace elements, wt. % — f. u. (REMMA-202, analyst V. A. Kotlyarov).

Таблица 3. Представительные анализы химического состава метапсевдотахилита (1) и вмещающих апомиаскитовых милонитов (2—5; мас. %, г/т)

Table 3. Representative analyses of chemical composition of metapseudotachylyte (1)

and the host rock of mylonitic miaskites (2—5; wt. %, ppm).

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

SiO 2 |

70.34 |

57.02 |

55.87 |

54.43 |

59.06 |

Eu |

1.51 |

0.99 |

0.92 |

0.87 |

1.06 |

|

TiO2 |

0.35 |

0.72 |

0.6 |

0.65 |

0.82 |

Gd |

8.34 |

2.32 |

2.41 |

2.27 |

2.77 |

|

Al 2 O 3 |

13.47 |

22.05 |

20.88 |

22.38 |

19.7 |

Tb |

1.33 |

0.34 |

0.38 |

0.35 |

0.34 |

|

FeO |

1.73 |

1.92 |

1.92 |

1.74 |

1.94 |

Dy |

6.80 |

1.70 |

1.81 |

1.64 |

1.51 |

|

Fe 2 O 3 |

1.54 |

0.72 |

1.43 |

1 |

1.21 |

Ho |

1.18 |

0.29 |

0.30 |

0.30 |

0.31 |

|

MnO |

0.06 |

0.13 |

0.1 |

0.09 |

0.11 |

Er |

3.15 |

0.85 |

0.92 |

0.94 |

0.94 |

|

MgO |

0.33 |

0.56 |

0.56 |

0.42 |

0.36 |

Tm |

0.45 |

0.13 |

0.13 |

0.12 |

0.12 |

|

CaO |

2.48 |

2 |

2.69 |

2.08 |

1.36 |

Yb |

2.53 |

0.73 |

0.82 |

0.81 |

0.77 |

|

Na2O |

6.35 |

6.68 |

6.16 |

6.94 |

4.96 |

Lu |

0.36 |

0.10 |

0.11 |

0.123 |

0.10 |

|

K2O |

0.66 |

5.18 |

7.64 |

7.3 |

8.85 |

Be |

3.13 |

0.13 |

0.79 |

1.31 |

1.00 |

|

P 2 O 5 |

0.14 |

0.21 |

0.21 |

0.14 |

0.05 |

V |

25.1 |

58.2 |

55.5 |

55.0 |

59.5 |

|

Ï.ï.ï |

2.24 |

2.56 |

2.16 |

2.3 |

1.54 |

Cr |

61.1 |

11.2 |

7.80 |

16.8 |

6.58 |

|

Sum. |

99.69 |

99.75 |

100.22 |

99.47 |

99.96 |

Co |

2.26 |

2.31 |

2.17 |

1.66 |

6.39 |

|

La |

88.2 |

22.6 |

44.1 |

38.3 |

38.2 |

Ni |

55.2 |

3.97 |

26.0 |

5.52 |

65.0 |

|

Ce |

166 |

47.8 |

89.6 |

78.9 |

77.1 |

Cu |

35.7 |

8.57 |

18.1 |

7.84 |

42.4 |

|

Pr |

17.5 |

5.37 |

8.77 |

7.96 |

7.53 |

Zn |

6.20 |

29.0 |

54.6 |

41.2 |

261 |

|

Nd |

59.9 |

20.5 |

27.5 |

25.6 |

21.9 |

Rb |

13.6 |

70.7 |

101 |

85.7 |

82.9 |

|

Sm |

9.79 |

2.96 |

3.30 |

2.92 |

2.78 |

Ba |

167 |

3180 |

981 |

660 |

832 |

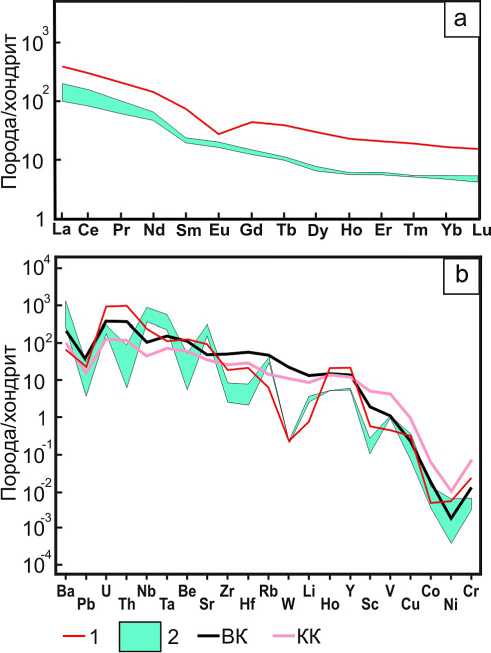

Суммарное содержание REE в метапсевдотахилите (374 г/т) превышает их концентрацию во вмещающих милонитизированных сиенитах (106—181 г/т) в среднем в два раза. Характер распределения REE в этих породах отражает превалирование концентраций LREE над HREE (рис. 4, а). Фиксируется отрицательная европиевая аномалия (Eu/Eu* = 0.51). Характер распределения мультиэлементов близок к коровому. Однако отмечены повышенные относительно коровых концентрации отдельных высокозарядных элементов (HFSE) — Pb, U, Th, Nb, Yи Ho. На фоне вмещающих милонитизированных миаскитов отражены повышенные концентрации HFSE — Sc, U,

Рис.4. Диаграммы распределения редкоземельных (а) и редких (b) элементов . Условные обозначения: 1 — метапсевдотахилит; 2 — вмещающие апомиаскитовые милониты; ВК — верхняя кора; КК — континентальная кора

Fig. 4. Diagramms of distribution REE (a) and TE (b). Legend : 1 — мetapseudotachylyte; 2 — host-rocks apomiaskite mylonite; ВК — upper crust;KK — сcontinental crust

Th, Zr, Hf, Y, Pb и транзитных элементов — Cr, Ni, Cu, фиксируются низкие содержания LILE — Ba, Sr, Rb, а также Ta, Nb (HFSE) и V (рис. 4, b). Соотношение Zr/Hf в метапсевдотахилите — 31, а во вмещающих милонитизированных миаскитах варьирует от 30 до 50. Соотношение Th/U (4.4) выше, чем во вмещающих породах (0.1—1.8).

Обсуждение результатов

Текстурно-структурные особенности исследуемой породы (наличие микроразрывных нарушений в виде метапсевдотахилитовых жилок и их апофизов, имеющих резкую границу с вмещающей породой; «пылеватых» мелкофрагментированных остатков рудных минералов в жилках; тонкокристаллического перекристаллизованного (метаафанитового) материала, образующего разрывные жилки) указывают на тектоническую трансформацию породы при экстремальных хрупких и мгновенных деформациях, в результате ее дробления и фрикционного плавления в зоне разлома [3, 22], что позволяет классифицировать породу как метапсевдотахилит, образованный по породе гранитоидного состава. Петрографическое исследование породы выявило два типа метапсевдотахилитов: 1) крупные по мощности жилки с CS-плоскостями милонита и о-типом порфирокластов, которые соответствуют милонитизированным метапсевдотахилитам [19]; 2) небольшие по мощности жилки с линейной полосчатостью (С-плоскость), соответствующие метапсевдотахилитам, которые, в свою очередь, секут милонитизированые метапсевдотахилиты, что указывает на их более позднее происхождение.

В условиях сдвиговых деформаций под влиянием флюида [20] в метапсевдотахилитах [19], как и в милонитах [10, 21], может происходить перераспределение элементов-примесей, как LILE (Rb, Ba, Sr и др.), так и HFSE (Th, U и др.), влекущее образование ред-кометалльной акцессорной минерализации с высокими содержаниями перераспределенных элементов (фергусонит-(Y), ильменит, торогуммит-коффинит) и концентрацией их в ослабленных микрозонах — метапсевдотахилитовых жилках, при формировании индуцированного микрорасплава. Близкие параметры коэффициента Zr/Hf во вмещающих милонитизированных миаскитах и метапсевдотахилите свидетельствуют о единстве процесса преобразования пород, протекающего под влиянием флюида, обеспечивающего массоперенос, в том числе и HFSE [17].

Существенное отличие в соотношении Th/U в метапсевдотахилите и вмещающих породах, а также соотношения таких петрогенных компонентов, как SiO 2 , AI 2 O 3 , Na 2 O, позволяют предположить, что 9

основным материалом для образования метапсевдотахилита могло быть тело альбитита. С альбититами часто связана U-Th-минерализация (торогуммит-коффинит). В породах ИВПК формирование тел альбититов происходило под влиянием флюида на постколлизионном этапе становления комплекса в связи с формированием региональной сдвиговой зоны. Синтектоническая альбитизация в изученной породе протекала в условиях хрупко-пластичных деформаций милонитового горизонта [19], а затем, при дальнейшей эксгумации, в зоне хрупких деформаций и катаклазе пород, сопровождающемся образованием псевдотахилитовых жилок. В строении этих метапсев-дотахилитовых тел фиксируются как хрупкие (образование трещин разрыва), так пластичные (милонитовая структура, образованная CS-плоскостями сдвига, ассиметричные складки, о-тип порфирокластов) деформации [19], связанные с мгновенным стрессом в сейсмогенной зоне.

Эпитаксичное срастание фергусонита с ильме-нитом-II, который характеризуется высоким содержанием Mn и отсутствием примесей Nb, что характерно для состава поздних ильменитов, связанных с метасоматически измененными (альбитизированными) апомиаскитовыми и апосиенитовыми милонитами ИВПК [12], также указывает на процесс синтектонической альбитизации.

Выводы

Впервые среди пород ИВПК обнаружена порода метапсевдотахилит, являющаяся продуктом частичного плавления за счет трения в диапазоне температур 1200—1450 °C [14] на различных глубинах в интервале от 1 до 40 км [16].

Текстурно-структурные особенности показали наличие двух типов метапсевдотахилитовых жилок: ранних милонитизированных метапсевдотахилитов и поздних метапсевдотахилитов.

Минералого-геохимические особенности породы свидетельствуют о широком влиянии глубинного флюида, способствующего массопереносу вещества как крупноионных литофильных элементов (LILE), так и высокозарядных (HFSE).

Список литературы Метапсевдотахилит центральной щелочной полосы Ильмено-Вишневогорского полиметаморфического комплекса (Южный Урал)

- Ворощук Д. В. Полевые шпаты гранитоидных бластомилонитов: микроструктурные особенности и вариации химического состава//Ежегодник-2000. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2001. С. 102-110.

- Заварицкий А. Н. Геологический и петрографический очерк Ильменского минералогического заповедника и его копей. М.: Главн. упр. по заповедн., 1939. 196 с.

- Кирмасов А. Б. Основы структурного анализа. М.: Научный мир, 2011. 368 с.

- Кошевой Ю. Н. История формирования и структурная эволюция ильменогорского комплекса: Рукопись. Фонды ИГЗ. 1985. 313 с.

- Левин В. Я. Щелочная провинция Ильменских-Вишневых гор. М.: Наука, 1974. 221с.