Метавселенные и государства: вместе или порознь

Автор: Бронников И.А., Беденкова А.С.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Информационные и цифровые технологии в публичном управлении и экономике

Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение: внедрение цифровых технологий в сферу политики и государственного управления давно перестало быть новшеством. Переход на «цифру» начиная с 2012 года является главным трендом в области повышения эффективности процессов управления. Динамичное развитие цифровых технологий требует гибкого реагирования и высокой адаптивности власти к инновациям. С 2021 года в центре внимания как научных кругов, так и управленцев, IT-специалистов, глав коммерческих компаний оказались технологии Web 3.0. Особое положение среди инноваций нового поколения отводится метавселенной, с развитием которой связывают кардинальную трансформацию всех отраслей жизнедеятельности, включая государственное управление.

Метавселенная, цифровые технологии, web 3.0, цифровая трансформация, политический режим, государственное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/147246753

IDR: 147246753 | УДК: 32:004 | DOI: 10.17072/2218-9173-2023-2-224-250

Текст научной статьи Метавселенные и государства: вместе или порознь

В современном мире информационно-коммуникационное пространство изменяется невероятными темпами. Поэтапное преобразование государственных структур, работа которых все чаще основывается на инфо-технологических решениях, связанных с построением виртуальных систем и влиянием искусственного интеллекта, способствует трансформации политического процесса. Многочисленные цифровые технологии, совместно применяемые государственными институтами, создают синергетический эффект, способствуя технологизации рутинных экономических процессов, изменению системы управления государством и обществом, совершенствованию механизмов государственно-гражданского взаимодействия, а также формированию новых «правил игры» и принципов функционирования современного мира.

Трансформация моделей политической коммуникации государства и общества, как правило, происходит на технологическом и структурносодержательном уровнях. Первый подразумевает постоянное изменение каналов коммуникации за счет разработки и внедрения новейших средств передачи данных. В политической сфере это означает создание роботизированных порталов оказания государственных услуг населению, в экономической – конструирование производственных цепочек с минимальным участием человека, в социальной – выстраивание схем обмена контентом на основе технологий дополненной и виртуальной реальностей. Во второй – структурносодержательный – уровень входят коммуникационные модели новой сетевой реальности, которые характеризуются, с одной стороны, максимальной децентрализацией информационного обмена, с другой – созданием обширных баз данных пользователей сетей различных уровней (Бронников и Горбачев, 2022). Данные изменения стали результатом не просто масштабного развития социальных медиа, но и появления благодаря им новых площадок коммуникаций, оказывающих значительное влияние на социальные взаимодействия акторов, медиабизнес, государственное управление и пр.

В последние годы во многих странах исследователями фиксируются тревожные тенденции: коммуникационные сбои в системе государственного управления, низкая инклюзивность, имитационная соревновательность политических программ (Соловьев, 2022a; Вилисов и др., 2020). Однако практика показывает, что уже в настоящее время в развитых странах возможно создание серьезных предпосылок для формирования эффективных коммуникационных процессов в триаде «государство – медиакорпорации – граждане».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цифровые технологии и метавселенные

Анализ современного состояния изучения проблемы позволяет выделить несколько тематических блоков, включающих в себя научные работы отечественных и зарубежных авторов. В состав первого блока входят исследования, посвященные общетеоретическим вопросам влияния цифровых технологий на социополитические процессы (Theocharis and Quintelier, 2016; Мирошниченко и Морозова, 2017; Володенков и Артамонова, 2020; Ахременко и др., 2020; Пырма, 2019).

Второй теоретический блок образуют исследования, посвященные осмыслению эвристических возможностей социологической теории коллективного поведения в новой цифровой реальности. В его рамках можно выделить два основных направления: социологическое (общетеоретический блок) и политико-социологическое (строго ориентированные модели поведения целевых групп). Здесь особенно интересны работы (Rosenfeld, 2017; Norris, 2011; Van der Brug et al., 2007). Анализируя проблему коллективного поведения, ученые пришли к выводу, что конструирование того или иного социального строя происходит в процессе формирования новых экспектаций и ценностей граждан. Подобные заключения позволяют исследователям говорить о важности роли цифрового коллективного поведения в современной политической реальности.

Важное место в контексте рассматриваемой нами темы занимают научные труды, посвященные изучению роли современных медиакорпораций в политической жизни социума. Авторы исследуют характер и направленность цифровой деятельности медиакорпораций, их влияние на общественнополитическую реальность, оценивают возможные риски и угрозы от тотальной власти новых медиа. Здесь стоит отметить работы (Zuboff, 2019; Срничек и Уильямс, 2019). Изучая обширный эмпирический материал с помощью методов case study, дискурс, ивент и интент-анализа, авторам удалось установить, что на сегодняшний день повседневная социально-политическая повестка складывается под прямым контролем и влиянием медиакорпораций, стремящихся стать самостоятельной силой в обществе. Специалисты пришли к выводу, что в современном мире все чаще можно наблюдать ситуацию, в которой общественно-политические системы приобретают устойчивый медиакратический характер и становятся зависимыми от нарративов цифрового информационного поля, имеющего крайне непредсказуемый характер.

Постепенная и постоянная эволюция Интернета позволяет говорить о том, что сегодня мы находимся на стадии перехода к новому этапу: от концепции Web 2.0, определенной Тимом О’Райли в 2005 году, Всемирная паутина переходит на этап Web 3.0, основные положения которого были обозначены в 2007 году руководителем компании Netscape Джейсоном Калаканисом (Рва-чев, 2022, с. 51).

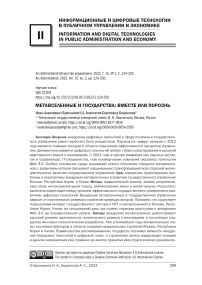

Web 2.0 за последние два десятилетия уже претерпел существенные изменения. Web 3.0 – это сдвиг парадигмы в сторону децентрализации и открытости. Являясь органичным продолжением и развитием Web 2.0, новая концепция не заменяет предыдущую, а дополняет и расширяет ее новыми возможностями (см. рис. 1). Искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, криптовалюта, метавселенные – новые технологии, создающие цифровую реальность. Ряд технологий Web 3.0 относят к категории прорывных, среди которых последние два года особо выделяется метавселенная.

Web 3.0

Мобильный

ЖёМ

Web 1.0

Экономика

Браузер

Оформление заказов

Анонимность

Дополненная реальность

Децентрализованная

Потоковые медиа

Экономика созидания

Электронная коммерция

Рекламные баннеры

Увеличение числа подписок

Рост конфиденциальности

Рост масштабной платформы

Местный опыт

Экологическое, социальное и коммерция и государственное управление

Метавселенная как новая операционная система

Операционные системы {экономика приложений)

Персональный компьютер

Принятие потребителями

Рис. 1. Эволюция Web-технологий / Fig. 1. Evolution of Web technologies Источник: Goldman Sachs Research1.

Отметим, что тема метавселенной является новой для исследования. Однако сегодня уже имеется ряд публикаций по данной проблематике как в отечественном научном сообществе (Сегал и Савченко, 2021; Сегал и Костикова, 2022; Юхно, 2022; Гуров и Конькова (Кураева), 2022)2, так и в зарубежном (Cagnina and Poian, 2007; Interrante et al., 2018; Venkatesan et al., 2021; Mystakidis, 2022; Knox, 2022; Wang et al., 2022). В центре внимания – вопросы определения содержания концепции и характерных черт метавселенной, перспективы ее развития и возможные преимущества внедрения, правовые аспекты создания и функционирования, роль в цифровой трансформации государственных институтов, а также возможности применения новых технологий в различных сферах, включая государственное управление, экономику, образование и т. д.

Впервые понятие метавселенной3 возникло в работах американских писателей-фантастов в XX веке. Пионером в этом направлении стал Н. Стивенсон, в своем романе «Лавина» 1992 года использовавший понятие метавселенной как некого виртуального мира, где не проводится граница между реальностью и воображением. На сегодняшний день существует множество авторских подходов и трактовок метавселенной, которые зачастую акцентируются на конкретном аспекте данной технологии, не рассматривая явление комплексно. И, несмотря на стремительное развитие цифровых технологий и рост их популярности, понятие метавселенной остается относительно новым для научного сообщества. До сих пор не сложилось единого определения, которое бы полностью раскрывало суть концепции и включало в себя черты, отличающие метавселенную от виртуальной и дополненной реальности.

Одним из наиболее часто употребляемых является определение, данное Кембриджским словарем: метавселенная – это виртуальный мир, где люди, как аватары, взаимодействуют друг с другом в трехмерном пространстве, имитирующем реальность4.

Внести ясность в понятие метавселенной пытаются и медиакорпорации – цифровые гиганты, играющую существенную роль в развитии технологии. Например, Meta5 определила метавселенную как новый этап взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как VR и AR, благодаря чему пользователи могут общаться с друзьями, работать, играть, учиться, делать покупки6. В докладе McKinsey отмечается, что метавселенная – это развивающееся цифровое пространство с поддержкой 3D, которое использует виртуальную реальность, дополненную реальность и другие пере-

Бронников И. А., Беденкова А. С. Метавселенные и государства: вместе или порознь довые интернет-технологии, полупроводниковые технологии, позволяющие людям получать опыт онлайн7.

Существуют и более лаконичные трактовки. Например, Х. Диас и его коллеги определяют метавселенную как иммерсивное, трехмерное (3D), виртуальное и многопользовательское онлайн-пространство (Díaz et al., 2020, p. 95). Р. Моро-Висконти понимает под ней сеть трехмерных виртуальных миров, ориентированных на социальные связи; набор виртуальных пространств, где человек может создавать и исследовать что-то совместно с другими людьми, которые не находятся в том же физическом пространстве (Moro-Visconti, 2022, p. 18).

Чтобы внести некоторую ясность в представление о сути концепции метавселенной, М. Болл назвал семь признаков, которые характеризуют это явление (Ball, 2020)8:

-

1) бесконечность – нет временн х ограничений, никогда не заканчивается;

-

2) синхронность – события происходят в режиме реального времени, имитируя жизнь;

-

3) отсутствие ограничений для одновременного нахождения пользователей – каждый является частью метавселенной в любое время;

-

4) полностью функционирующая экономика – возможность «производить» и «потреблять» блага;

-

5) пространство, охватывающее все возможности, предоставляемые цифровым и аналоговым мирами;

-

6) совместимость и синхронность – данные, контент, цифровые платформы и другие используемые предметы взаимодополняемы и взаимозаменяемы;

-

7) генерирование контента каждым участником.

Обобщая отмеченные выше черты метавселенной, М. Болл определил ее как масштабируемую и совместимую сеть визуализируемых в реальном времени виртуальных 3D-миров, которые могут синхронно и постоянно восприниматься практически неограниченным числом пользователей с индивидуальным ощущением присутствия и непрерывностью данных, таких как личность, история, правa, объекты, коммуникации и платежи (Ball, 2022, p. 308).

Учитывая предметную область данной работы, за основу нами было взято определение, предложенное С. Мистакидисом, который описывает метавселенную как взаимосвязанную сеть социальных сетевых иммерсивных сред в устойчивых многопользовательских платформах. Она основана на конвергенции виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), которые позволяют мультисенсорно взаимодействовать с виртуальными средами, цифровыми объектами и людьми (Mystakidis, 2022, p. 487, 492).

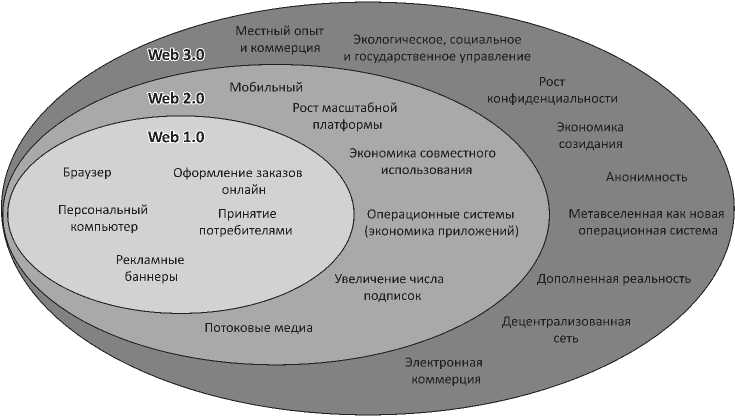

Отметим, что концепция метавселенной начала стремительно набирать популярность, проникая в общественный дискурс, с 2021 года (рис. 2). Точкой отсчета стали заявления руководителя компании Meta9 М. Цукерберга о начале разработки нового проекта создания «трехмерного Интернета». Тогда М. Цукерберг отметил, что «метавселенная – это следующее поколение Интернета»10.

Динамика популярности

Рис. 2. Динамика популярности запроса “metaverse” в Google Trends с 1 марта 2021 года по 1 марта 2023 / Fig. 2. The dynamics of the popularity of the query “metaverse” in Google Trends from March 1, 2021 to March 1, 2023

Примечание: Методика подсчета: нормализованный показатель отношения количества запросов слова “metaverse” в Google к общему количеству запросов в мире за определенный отрезок времени.

Источник: Google Trends.

Постепенно метавселенные вливаются в повседневную жизнь человека. Выгоды и функциональность цифровых технологий Web 3.0 уже оценили десятки тысяч частных компаний, многие из которых начали инвестиционные проекты разработки метавселенных.

Тренд на метавселенные проникает и в государственный сектор. Специалисты в области IT и государственного управления высоко оценивают потенциал внедрения Web 3.0, определяя цифровые технологии данного поколения в качестве успешного стратегического вложения (Thomason, 2022). Экосистема метавселенной предоставляет широкий спектр инструментов и возможностей для решения целого перечня задач современного государства. Метавселенные и сопутствующие технологии (искусственный интеллект, блокчейн, виртуальная реальность, интернет вещей) уже появляются в реальных практиках государственного управления. Так, пристальное внимание и повышенный интерес государственного сектора к NFT и метавселенной отмечены в Японии, Республике Корее, Китае14. На сегодняшний день именно эти страны первыми начали активно разрабатывать проекты по внедрению Web 3.0 на государственном уровне.

Влияние новых технологий на государственное управление

Стремительное развитие цифровых технологий, информационного общества и переход к постинформационной эпохе актуализируют изучение проблем и перспектив совершенствования государственного управления, связывая данную область с внедрением новых технологий (Кочетков и Мамычев, 2023; Грачев и Евстифеев, 2020).

Врамкахпоискаоптимальныхмоделейгосударственногоуправленияссере-дины 1980-х – начала 1990-х годов стали появляться теории, рассматривающие возможности усовершенствования и повышения эффективности системы госуправления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий. Впервые о таком векторе реформирования заговорили при реализации административных реформ на основе теории New Public Management, признающей возможность технологизации деятельности «государственной машины» для повышения ее результативности. Согласно новому государственному менеджменту, цифровизация и технологии «без единого клика», не требующие человеческого вмешательства, способствуют выстраиванию новых отношений между государством и обществом по модели «принципал – агент» (Холодная, 2018, с. 194–195). Значительное место продвижению цифровых технологий отводится и в концепции Good Governance, согласно которой цифровые технологии необходимы для достижения оптимального доступа граждан к государственной информации и прозрачности управления (Стрижов и др., 2018, с. 43).

Стремительное развитие информационного общества, усовершенствование и массовое распространение информационно-коммуникационных технологий, рост запросов граждан к уровню предоставления услуг – все это подготовило базу для формирования новой концептуальной парадигмы, выраженной в модели электронного правительства. Впервые появившись в конце 1990-х годов, концепция предложила иное видение применения электронных технологий в управлении с целью повышения эффективности, транспарентности и расширения участия негосударственных акторов в деятельности государства. Согласно модели электронного правительства, внедрение технологий позволит оптимизировать внутренние правительственные процессы, переориентировать управление и предоставление услуг в сторону потребителя, расширить коммуникационные каналы для вовлечения граждан в дела государства (Павлютенкова, 2019, с. 128). Концепция электронного правительства предусматривала повышение эффективности и прозрачности в государственном секторе за счет оцифровки существующих процессов и интеракций с обществом, но не меняла устоявшиеся практики управления.

Дальнейшее развитие цифровых технологий и растущие запросы информационного общества постепенно вскрывают ограничения и противоречия данной концепции, которая перестает вписываться в общемировой тренд развития. В середине 2010-х годов идеи модернизации государства стали связывать с управленческим потенциалом «второй волной цифрового государственного управления» – появилась концепция Digital Era Governance (DEG) (Margetts and Dunleavy, 2013). DEG «включает цифровую централизацию за счет интеграции управленческих задач в большие базы данных, основанную на холизме организацию удовлетворения потребностей граждан, использование технологий Web 2.0 и социальных сетей… Сторонники DEG полагают, что цифровая революция значительно улучшает условия для организационной интеграции и централизации, используя Big Data для обработки информации» (Купряшин и Шрамм, 2019, с. 213). Данная теория значительно расширяет роль цифровых технологий, определяя, что цифровая трансформация способствует модификации принятия управленческих решений.

Экспоненциальное развитие цифровых технологий и повсеместное распространение практик их применения – все это способствовало дальнейшему развитию теоретических аспектов и нашло отражение в более концентрированной модели цифрового правительства. О начале контекстуального формирования и перехода к новой концепции впервые было заявлено в 2012 году в отчете ООН15. Стремительно модифицируясь в соответствии с темпом развития цифровых технологий, цифровое правительство сегодня является одной из передовых и самых популярных моделей трансформации государственного управления. Согласно концепции, реформирование госуправле-ния при помощи цифровых технологий должно осуществляться комплексно, что подразумевает не просто оцифровку процессов, но внедрение «цифры» с дальнейшей трансформацией системы и устоявшихся практик деятельности государства. Иными словами, успешная реализация цифрового правительства – это гармоничное развитие технологической базы и концептуальных основ. В качестве основы построения цифрового правительства выделяют технологии нового поколения: искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, интернет вещей, облачные и квантовые технологии. Модель предполагает, что внедрение данных технологий не просто ускорит процессы и повысит эффективность государственного сектора, а трансформирует все

Бронников И. А., Беденкова А. С. Метавселенные и государства: вместе или порознь процессы в сторону гибкости, адаптивности, оперативности, открытости, интерактивности, инклюзивности, проактивности и децентрализации.

Сегодня развитие концепции связывается с технологией метавселенной. Тренд на создание метавселенных проявляется в значительном росте темпов их создания, вложений и пользовательской аудитории. Новая технология представляется весьма перспективной для системы управления; ее использование позволит государственному сектору решить довольно обширный круг вопросов, среди которых повышение качества ряда операций и предоставления услуг, упрощение процедур взаимодействия и развитие коммуникации с гражданами16. Метавселенная даст возможность полностью реализовать потенциал трехмерности (согласно модели «тройной спирали» Г. Ицковица), сетевых коммуникаций и алгоритмического управления социальными процессами. Отметим, однако, что наравне с возможностями метавселенная привносит и новые риски, которые еще предстоит осознать.

Постепенно правительства начинают понимать преимущества метавселенной, о чем свидетельствует рост интереса, проявляемый в принятии соответствующих нормативно-правовых актов и практических действиях по реализации данной технологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Зачастую развитие информационно-коммуникационных технологий тесно связано с повышением эффективности государственного управления, а каждый новый уровень цифровизации существенно изменяет взаимодействие государства и общества. Однако, как справедливо отмечает А. И. Соловьев, конкретныеформыи новые оттенки взаимоотношений власти и населения, по-своему реагирующих на качественное расширение цифровых механизмов политической коммуникации и демонстрирующих особые версии использования этих инструментов, зависят от конкретного политического режима и стратегии правящих акторов (Соловьев, 2022b, с. 58–62). В этой связи в рамках данной статьи целесообразно сравнить ключевые индикаторы государственного управления упомянутых ранее Японии, Республики Кореи и Китая.

Во все времена колоссальные политические, экономические и социальные потрясения вызывали повсеместный всплеск желания понять и оценить наблюдаемые события, а также попытаться их проанализировать с целью минимизации рисков в будущем. Растущая потребность академического сообщества добиться понимания сложных социально-политических процессов современного мира создает потребность в универсальных измерителях, то есть в индексах, рейтингах, рэнкингах и пр.

В настоящий момент существует довольно большое количество общепризнанных подходов и методик к анализу политических и социальноэкономических систем: рейтинги эффективности государств (IDA Country Performance Rating, Country Policy and Institutional Assessment), индекс вос- приятия коррупции (Corruption Perceptions Index), индекс свободы в мире (Freedom in the World), индекс политической нестабильности (Political Instability Index), индекс демократии (Economist Intelligence Unit), проект корпорации “Societal-Systems Research” и Университета Мэриленда – «Полития» (Polity) и др. В статье будут использоваться Worldwide Governance Indicators (WGI) – индикаторы государственного управления, разработанные Всемирным банком. Основное назначение WGI – сбор показателей, измеряющих состав и эффективность системы государственного управления в рамках укрупненных шести групп:

-

1) политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence of Violence Indicator);

-

2) эффективность работы правительства (Government Effectiveness Indicator);

-

3) качество законодательной системы (Regulatory Quality Indicator);

-

4) верховенство закона (Rule of Law Indicator);

-

5) борьба с коррупцией (Control of Corruption Indicator);

-

6) право населения участвовать в выборах и подотчетность властных структур (Voice and Accountability Indicator).

Показатели формируются на основе данных исследовательских центров, неправительственных и международных организаций. Страны по каждому из критериев получают свой рейтинг – от –2,5 до +2,5, общий рейтинг не составляется.

Согласно методике WGI агрегированные показатели для Китая, Республики Кореи и Японии выглядят следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Показатели государственного управления: Китай, Республика Корея, Япония / Worldwide Governance Indicators: China, Republic of Korea, Japan

|

Показатель WGI |

Год |

Страна |

||

|

Китай |

Республика Корея |

Япония |

||

|

Политическая стабильность и отсутствие насилия |

2012 |

–0,54 |

0,27 |

0,95 |

|

2015 |

–0,55 |

0,16 |

1,07 |

|

|

2018 |

–0,30 |

0,64 |

1,05 |

|

|

2021 |

–0,48 |

0,66 |

1,03 |

|

|

Эффективность работы правительства |

2012 |

0,00 |

1,08 |

1,41 |

|

2015 |

0,44 |

1,01 |

1,78 |

|

|

2018 |

0,52 |

1,18 |

1,67 |

|

|

2021 |

0,84 |

1,41 |

1,40 |

|

|

Качество законодательной системы |

2012 |

–0,28 |

0,87 |

1,14 |

|

2015 |

–0,34 |

1,11 |

1,21 |

|

|

2018 |

–0,22 |

1,10 |

1,34 |

|

|

2021 |

–0,31 |

1,10 |

1,38 |

|

|

Показатель WGI |

Год |

Страна |

||

|

Китай |

Республика Корея |

Япония |

||

|

Верховенство закона |

2012 |

–0,55 |

0,98 |

1,35 |

|

2015 |

–0,39 |

0,93 |

1,51 |

|

|

2018 |

–0,17 |

1,23 |

1,53 |

|

|

2021 |

0,04 |

1,13 |

1,58 |

|

|

Борьба с коррупцией |

2012 |

–0,44 |

0,50 |

1,62 |

|

2015 |

–0,27 |

0,37 |

1,57 |

|

|

2018 |

–0,26 |

0,60 |

1,42 |

|

|

2021 |

0,05 |

0,76 |

1,57 |

|

|

Право населения участвовать в выборах и подотчетность властных структур |

2012 |

–1,64 |

0,73 |

1,10 |

|

2015 |

–1,66 |

0,63 |

0,99 |

|

|

2018 |

–1,46 |

0,79 |

0,98 |

|

|

2021 |

–1,64 |

0,93 |

1,08 |

|

Источник: составлено авторами на основе данных WGI17.

Вполне очевидно, что политический процесс трансформируется под влиянием цифровизации. Современные инструменты цифрового управления в равной степени эффективно используются как в либеральных демократиях, так и в классических автократиях (с опорой на ценностные основы конкретного общества). Следует учесть, что внедрение цифровых технологий происходит вне зависимости от региона и типа политического режима.

Остановимся подробнее на примерах внедрения метавселенных в практики государственного управления Японии, Республики Кореи и Китая.

Опыт Китая

В настоящее время среди мощных технологических держав стремительно укрепляет свои позиции Китай. Если на первых порах китайская модель цифровизации базировалась на клонировании зарубежных достижений в области технологий, то сейчас страна активно развивается в сторону создания собственного независимого рынка инноваций. Вступив на путь разработки цифровых технологий в конце ХХ века, Поднебесная сделала данное направление приоритетным лишь во второй половине 2010-х годов. Несмотря на такое замедление, страна смогла за короткий срок добиться значительных успехов в развитии IT-сектора. Активно включившись в цифровую гонку, Китай открыто заявил о стремлении стать лидером в сфере цифровой трансформации, и это неоднократно подчеркивало правительство, фиксируя свои цели в стратегических документах18.

Об ощутимых успехах китайской стратегии свидетельствует множество рейтингов, в которых страна за последние несколько лет значительно улучшила свои показатели. По индексу электронного правительства ООН Китай занимает 45-е место в общем рейтинге, впервые присоединившись к группе стран с очень высоким классом оценки в 2020 году19. Цифровой прогресс Китая фиксирует рейтинг Digital Evolution Scorecard. Согласно отчету, КНР относится к перспективным странам, значительно опережающим другие государства своей группы. Страна отличается развитым цифровым законодательством, ускоренным развитием инноваций и институциональной среды20.

Высшие эшелоны власти КНР понимают необходимость внедрения новых технологий, среди которых искусственный интеллект, большие данные, блок-чейн. С 2022 года наметился вектор на освоение менее применимой на данный момент технологии Web 3.0 – метавселенной.

Первые шаги по созданию метавселенной отмечены в Шанхае, где в течение ближайших пяти лет Web 3.0 станет одним из четырех ведущих направлений исследований. В 2022 году администрация Шанхая опубликовала стратегию развития метавселенной с прогнозируемым общим объемом 52 млрд долларов к концу 2025 года21. В центре внимания оказались облачные технологии, 5G, чипы и гарнитура виртуальной реальности. Стратегия вбирает ряд направлений в области цифровой трансформации государственного управления и предоставления услуг. Среди ключевых – повышение научного характера управления и переход на обслуживание граждан при помощи цифрового персонала, что подразумевает круглосуточное предоставление услуг с повышением качества. Важными разделами стратегии являются укрепление организационного лидерства (развитие сотрудничества, продвижения и координации метавселенной), повышение узнаваемости локальных брендов на мировом уровне (бенчмаркинг; поощрение участия китайских компаний в разработке и применении технологий Web 3.0 как в стране, так и за рубежом), ускоренный набор и поддержка талантов (система поощрения и удержания талантов; содействие университетам в области создания и внедрения дисциплин, связанных с Web 3.0), содействие открытому сотрудничеству (укрепление международного обмена; поощрение международных компаний, работающих в Китае; использование международных научно-исследовательских ресурсов). Стратегия охватывает широкий перечень сфер, в которых власть намерена поощрять использование метавселенной.

Шанхай планирует вкладываться в развитие более десяти отечественных компаний, осваивающих технологии метавселенной, стимулировать развитие цифровых технологий и цифровой индустрии в рамках укрепления передовых технологических достижений с перспективой международной конкуренции. Китай стремительно развивает Шанхай, ставя перед собой глобальные цели по превращению города в международную цифровую столицу. Отметим, что данная особенность, а именно создание и реализация пилотных проектов на уровне наиболее развитых городов, характерна для Китая. Шанхай особенно выделяется локальными инициативами в прорывных технологиях, опыт которых впоследствии переносится на всю страну (например, сервисный портал государственных услуг). Данный вектор четко прослеживается в принятой стратегии, фиксирующей масштабные и крайне амбициозные цели, реализовать которые возможно лишь на уровне государства.

Наблюдая поддержку со стороны правительства в развитии метавселенной, частные компании активизируют разработки в данном направлении. О росте заинтересованности говорят и цифры. Согласно данным Zhiyan Consulting, с января по апрель 2022 года объем инвестиций и финансирования китайского рынка метавселенной составил 8,12 млрд юаней, что превысило уровень вложений за весь 2021 год22.

С самых первых шагов развития метавселенной китайское правительство традиционно удерживает сильные позиции контролера, что объясняется не только господствующим режимом, но и вытекающими из него особенностями создания и развития цифровых технологий в стране. Концепцию китайской метавселенной отличает главным образом то, что она зависит от централизованного блокчейна, принадлежащего китайскому правительству23. Используя локальные пилоты, власти КНР формируют собственную парадигму развития «метавселенная Китай», которая будет применяться по всей стране24. Разработкой общей концепции, а также развитием законодательства уже занялся новый комитет по метавселенной – Metaverse Industry Committee, о создании которого было объявлено государственной организацией China Mobile Communications Association25.

Опыт Республики Корея

Республика Корея является одним из абсолютных цифровых лидеров мирового масштаба. Страна традиционно занимает ведущие позиции и стабильно задает тон в области создания и внедрения цифровых технологий, что демонстрирует высокий уровень адаптивности политического режима к инновациям и постоянную поддержку новых разработок.

Лидерство Кореи в цифровой трансформации подтверждает множество индексов и рейтингов. Согласно отчету ООН, Республика Корея имеет самый высокий показатель развития электронного правительства в Азии, занимая 2-е место в общем рейтинге26. Страна признана мировым лидером в сфере предоставления онлайн-услуг с показателем OSI в 1.00027. Рейтинг Организации экономического сотрудничества и развития в 2019 году поместил Республику Корею на первое место в сфере реализации цифрового правительства, отмечая крайне высокие индексы по всем показателям28. Цифровое лидерство страны подтверждает и рейтинг Digital Evolution Scorecard за 2020 год. Согласно отчету, Корея отличается высоким уровнем цифровизации государственного сектора, вложениями в развитие инноваций и стремительным развитием экономики29.

Одно из ключевых преимуществ Кореи – развитая нормативно-правовая база и перечень программных документов: стратегия развития электронного правительства, ежегодный генеральный план развития электронного правительства, стратегия развития умного правительства, генеральный план развития умного правительства, план содействия экономики данных и искусственного интеллекта, генеральный план по развитию блокчейна и т. д. Внушающее количество нормативно-правовых актов свидетельствует о четком понимании правительством плана развития и внедрения цифровых технологий в государственный сектор.

Не желая снижать уровень цифровой трансформации и терять лидерские позиции, Корея одной из первых стран обратила внимание на Web 3.0. Вектор развития технологий Web 3.0 был обусловлен стремлением правительства продолжать стабильное повышение эффективности государственного управления и улучшение жизни общества в целом. В 2020 году корейским правительством была представлена стратегия “Korean New Deal”30, направленная на развитие страны за счет цифровых проектов. Стратегия включает в себя три раздела, один из которых – «Цифровой новый курс». Главная цель проекта – развитие потенциала страны для дальнейшего укрепления ведущих позиций в области цифровых технологий. Среди приоритетов развития обозначены технологии Web 3.0, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, большие данные.

Правительство активно стремится к достижению поставленных целей. Сегодня Корея – первая в мире страна, которая на уровне государства начала разрабатывать официальную стратегию развития метавселенной, а также средне- и долгосрочную дорожные карты исследований и разработок Web 3.0. Стратегия базируется на четырех направлениях: создание устойчивой экосистемы платформы метавселенной и условий для ее развития; повышение профессионализма цифровых кадров и преодоление цифрового неравенства; поддержка ведущих отечественных компаний (малый и средний бизнес) и стартапов как будущих конкурентов глобальных компаний; создание «образцового мира» при помощи выработки универсальной этики функционирования31. Корея провозгласила цель стать ведущей страной глобальной метавселенной, для достижения чего было объявлено о выделении около 200 млн долларов на финансирование проектов32. Активные разработки ведутся в области цифровых валют, тестирование которых уже завершено Банком Кореи33.

Власти возлагают на новую стратегию большие надежды и предполагают, что она позволит Корее быстрее реагировать на прорывные технологии и быть готовой к будущим изменениям. О первых практических попытках реализации инициатив было объявлено в 2022 году. Корея стала первой страной, запустивший проект переноса столицы в метавселенную (Metaverse Seoul). Там граждане могут получать официальные документы, оставлять жалобы и уточнять информацию в области налогообложения34. Данный функционал способствует повышению уровня персонализации и удобства предоставляемых государственных услуг, что в полной мере планируется реализовать на втором этапе проекта. Ключевыми технологиями станут блокчейн и криптовалюта, что в перспективе позволит расширить функционал метавселенной, включая развитие инвестиций и управление инфраструктурой35.

Опыт Японии

Одной из первых стран, на государственном уровне официально заявивших курс на использование Web 3.0, стала Япония. Премьер-министр Ф. Кисида первым из государственных деятелей стал особо подчеркивать в своих речах важность поддержки развития Web 3.0, называя цифровые технологии данного поколения основой для цифровой трансформации и реформирования экономики страны36.

Пионерские шаги Японии к «новым технологиям будущего» – закономерная тенденция, учитывая высокий уровень цифровизации в стране. Анализ различных индексов внедрения цифровых технологий продемонстрировал, что Япония занимает одну из ведущих позиций. Согласно отчету ООН, Япония входит в самый высокий класс оценки и в число мировых лидеров электронного правительства, занимая 14-е место в общем рейтинге37. Страна добилась ощутимых успехов в реализации концепции цифрового правительства. В рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития 2019 года Япония расположилась на 5-м месте, демонстрируя высокие показатели сразу по шести критериям38. Однако рейтинг Digital Evolution Scorecard за 2020 год относит Японию к «замедляющимся странам» со стабильными показателями. Можно предположить, что поддержка Web 3.0 со стороны правительства позволит стране ускорить свою цифровую трансформацию и будет способствовать росту экономики39.

Впервые про намерение развивать Web 3.0 Ф. Кисида заявил в мае 2022 года в ходе встречи с потенциальными инвесторами в Великобритании. Тогда премьер-министр обозначил решимость Японии в проведении необходимых институциональных реформ с целью создания благоприятной среды для привлечения инвестиций и организации новых услуг на базе Web 3.0. Среди правительственных мер поддержки Ф. Кисида назвал помощь в развитии новых стартапов и технологических компаний. Говоря о важности новых цифровых технологий для экономического роста Японии, премьер-министр акцентировал внимание на необходимости продвижения среды Web 3.0 и с политической точки зрения. Как отметил глава правительства, Web 3.0 станет ключевым фактором вобластисозданиянациональныхстратегийицелейЯпониивближайшиегоды40.

Поворотным моментом стала речь Ф. Кисиды в парламенте в мае 2022 года. Это во многом программное заявление не просто отразило решимость создания передовой среды для развития Web 3.0, расширения использования услуг Web 3.0 с целью реформирования экономики и цифровой трансформации государственного управления, но и продемонстрировало реальные меры, принятые правительством, – увеличение инвестиций в метавселенную и NFT41. Премьер-министр обозначил вектор на привлечение государственных и частных инвестиций в область науки, техники и инноваций, выделив такие ключевые сферы, как искусственный интеллект, квантовая физика и биотехнологии, а также на поощрение объединения японских и зарубежных стартапов-экосистем и сообщил, что разработки в сфере Web 3.0 получат преференции в системе государственных закупок, налоговые льготы и финансовую поддержку42.

После программных заявлений штаб продвижения цифрового общества правящей либерально-демократической партии активно принялся за работу по продвижению Web 3.0. Им была выпущена «Цифровая белая книга», которая включает в себя анализ технологий и необходимые меры для их развития в стране43. Отметив внушающие перспективы метавселенной, рынок которой в ближайшие годы превысит 1 трлн йен, штаб определил ряд причин, тормозящих развитие новых технологий и способствующих перетеканию перспективных японских стартапов и кадров за рубеж. Среди них – расплывчатые правила и чрезмерный налоговый гнет44. Всего было выделено около 4 млн нормативных актов, которые нуждаются в изменении. Особо были отмечены налоговые и нормативные вопросы, например налог на виртуальные валюты, принадлежащие корпорациям45.

Взятый Японией вектор на Web 3.0 представляется довольно масштабным в рамках страны и получает поддержку со стороны политической элиты и государственных деятелей. Например, бывший министр цифровых технологий Т. Хираи не только поддержал действующего премьер-министра, выразив готовность способствовать созданию благоприятной среды для метавселенной, но и предложил собственную стратегию Web 3.0, детально затрагивающую такие ключевые направления, как развитие искусственного интеллекта, блокчейн и NFT46.

Несмотря на решимость внедрять Web 3.0, пока у государства отсутствует стратегия и нормативно-правовая база, определяющая развитие и использование новых технологий. В сфере законодательства Web 3.0 упоминается лишь в законе «Инвестиции в экологичность и цифровизацию»47. Однако нельзя не замечать определенного движения по намеченному курсу. О внедрении искусственного интеллекта для борьбы с фейковой информацией заявил МИД Японии48. Более того, властью был создан специальный офис по продвижению Web 3.0 при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, цель которого выявление потенциала и возможных рисков внедрения технологий Web 3.0, а также обсуждение вопросов по ускоренному созданию благоприятной среды для частных компаний49. Наблюдается определенное развитие и в области криптовалютного рынка: Японская ассоциация обмена виртуальными и криптоактивными активами (JVCEA) выпустила «зеленый список» из 18 популярных и широко используемых криптовалют, с тем чтобы увеличить количество «крипты» внутри страны в соответствии с мировым уровнем50. Однако реальный опыт работы с новыми технологиями ограничивается пилотными проектами по предотвращению отмывания денег с использованием цифровых токенов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метавселенные целесообразно рассматривать как многоуровневые, взаимосвязанные интернет-технологии, развитие которых может подтолкнуть позитивные изменения и вместе с тем способствовать расширению угроз и вызовов социально-политическим процессам. Отдельного внимания заслуживает вопрос цифровизации управленческих процессов в государствах, связанный с рисками формирования наднациональных административных институтов, зависимых от ресурсов конкретных медиакорпораций.

Мировой опыт давно и убедительно показал, что характер организации политической власти находится в прямой зависимости от используемых в государстве технических ресурсов и инструментов. Данный тезис ярко продемонстрировал проведенный нами анализ внедрения цифровых технологий в Китае, Республике Корее и Японии.

Китай, являясь авторитарным государством, продемонстрировал отчасти обратную динамику популярного тезиса о прямой взаимосвязи между демократией и повышением эффективности государственного управления на базе цифровых технологий. Власти Китая смогли создать гармоничный подход, включающий приоритет развития инноваций, умеренные изменения в государственном администрировании при сохранении господствующего правления одной партии. Развитие цифрового законодательства, упор на развитие кадров, укрепление институциональной среды вкупе с активными инвестициями в цифровой сектор и поддержкой местных компаний позволили Китаю значительно улучшить свои рейтинговые позиции за крайне короткий период. Начиная с 2015 года правительство КНР отдает приоритет передовым технологиям: искусственному интеллекту, большим данным, блокчейну и 5G. Понимание важности их внедрения в цифровой гонке и необходимости следования общемировому тренду наблюдается во всех эшелонах власти, что отмечено во множестве стратегических документов локального и национального уровня. Вектор на развитие метавселенной является вполне закономерным с учетом всего предшествующего опыта Китая в сфере цифровой трансформации. Власти Поднебесной стремятся не просто закрепить достигнутый прогресс, но и стать лидером в области инноваций.

Прекрасным примером прямой взаимосвязи между показателями эффективности государственного управления и лидерскими позициями в области цифровой трансформации стала Республика Корея. Политика, проводимая ею в сфере цифровизации, демонстрирует впечатляющие результаты: страна занимает топовые позиции по ряду ключевых показателей как в области госу- дарственного управления, так и в экономике и развитии инноваций. Анализ рейтингов (см. табл. 1) демонстрирует положительную долгосрочную динамику роста эффективности управления вследствие внедрения цифровых технологий. Принятие первой в мире стратегии создания метавселенной на национальном уровне – это закономерный результат развития выбранного вектора на полную цифровую трансформацию страны. Используя широкий спектр возможностей, предоставляемый метавселенной, правительство страны фокусируется на области управления и предоставления услуг. Не только рейтинги развития демократии, но и реальные действия власти демонстрируют социальную направленность внутренней политики Кореи. Высокий уровень развития и внедрения цифровых технологий вкупе с эффективностью государственного сектора позволяет власти Кореи не просто стремительно развивать данное направление, но задавать тренд на мировом уровне.

Руководство Японии традиционно старается следить за трендами, связывая подъем экономики страны и повышение эффективности управления именно с цифровыми инновациями. Премьер-министр Ф. Кисида – первый государственный деятель, подчеркивающий потенциал применения технологий Web 3.0 в государственном секторе. Его программные речи очертили круг будущих реформ, которые носят комплексный характер: власти нацелены развивать не просто метавселенную, а всю совокупность технологий Web 3.0, представленную масштабной цифровой экосистемой. Активное формирование нормативно-правовой базы, создание руководящих и экспертных органов по развитию и внедрению технологий метавселенной демонстрируют решительность Японии в области цифровой трансформации. Как подтверждают данные (см. табл. 1), на определенном этапе внедрение цифровых технологий позволило Японии значительно повысить ряд показателей эффективности управления. Однако несмотря на традиционно высокие рейтинги развития демократии и реализации цифрового правительства, экономическое развитие странызамедляется.Учитываямножествопрогнозов,властиЯпониисвязывают ее экономическое возрождение с огромным потенциалом новой технологии.

Результаты проведенного анализа продемонстрировали, что пристальное внимание власти к цифровым технологиям, гибкое реагирование на новые цифровые тренды, умелое приспособление и продуктивное использование инноваций – это ключевой фактор повышения эффективности государственного управления в современном мире.

Список литературы Метавселенные и государства: вместе или порознь

- Ахременко А. С. Стукал Д. К., Петров А. П. Сеть или текст? Факторы распространения протеста в социальных медиа: теория и анализ данных // Полис. Политические исследования. 2020. № 2. С. 73-91. https://doi.org/10.17976/ jpps/2020.02.06.

- Бронников И. А., Горбачев М. В. Политическая коммуникация в изменяющемся мире: теория и практика. М.: Изд-во Моск. ун-та. 2022. 540 с.

- Вилисов М. В., Телин К. О., Филимонов К. Г. От устойчивости к стабильности: что делает «хорошим» государственное управление // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2020. № 1. С. 7-27. https://doi.org/10.30570/2078-5089-2020-96-1-7-27.

- Володенков С. В., Артамонова Ю. Д. Информационные капсулы как структурный компонент современной политической интернет-коммуникации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 53. С. 188-196. https://doi.org/10.17223/1998863X/53/20.

- Грачев М. Н, Евстифеев Р. В. Концепт «разрушения правды» в условиях цифрового общества (аналитический обзор) // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13, № 2. С. 229-248. https://doi. org/10.23932/2542-0240-2020-13-2-12.

- Гуров О. Н, Конькова (Кураева) Т. А. Метавселенные для человека или человек для метавселенных [Электронный ресурс] // Искусственные общества. 2022. Т. 17, № 1. 11 с. https://doi.org/10.18254/S207751800019011-1. URL: https://artsoc.jes.su/s207751800019011-1-1/ (дата обращения: 06.04.2023).

- Кочетков А. П., Мамычев А. Ю. Государственная политика в цифровую эпоху: основные тренды, сценарии и регуляторные практики // Полис. Политические исследования. 2023. № 1. С. 96-113. https://doi.org/10.17976/ jpps/2023.01.08.

- Купряшин Г. Л., Шрамм А. Е. О принципах датацентризма, сетецентризма и командноцентризма в контексте информатизации государственного управления [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. 2019. № 76. С. 211-242. https://doi.org/10.24411/2070-1381-2019-1010. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2019/vipusk_76._oktjabr_2019_g./kupryashin_schramm.pdf (дата обращения: 15.02.2023).

- Мирошниченко И. В., Морозова Е. В. Сетевая публичная политика: контуры предметного поля // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 82-102. https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.06.

- Павлютенкова М. Ю. Электронное правительство vs цифровое правительство в контексте цифровой трансформации // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 5. С. 120-135. https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.07.

- Пырма Р. В. Влияние цифровых коммуникаций на политическое участие // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2019. Т. 9, № 4. С. 63-69. https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-4-63-69.

- Рвачев Н. А. Революция в мире маркетинга: как web 3.0 меняет лицо бизнеса // Инновации и инвестиции. 2022. № 8. С. 50-53.

- Сегал А. П., Костикова А. А. Философские проблемы Метавселенной. Насколько реален виртуальный мир и виртуален реальный? [Электронный ресурс] // Искусственные общества. 2022. T. 17, № 3. 12 с. https://doi. org/10.18254/S207751800022099-7. URL: https://artsoc.jes.su/s207751800022099-7-1/ (дата обращения: 05.04.2023).

- Сегал А. П., Савченко А. В. Метаверс - как это по-русски? О построени-ирусского сектора метавселенной [Электронный ресурс] // Искусственные общества. 2021, Т. 16, № 4. 13 с. https://doi.org/10.18254/S207751800017910-0. URL: https://artsoc.jes.su/s207751800017910-0-1/ (дата обращения: 05.04.2023).

- Соловьев А. И. Гражданин в потоках цифровизации: коллизии политики и культуры // Вестник Томского государственного университета.

- Философия. Социология. Политология. 2022a. № 67. С. 216-230. https://doi. org/10.17223/1998863X/67/19.

- Соловьев А. И. Латентный функционал публичной политики // Политическая наука. 2022b. № 3. С. 57-79. https://doi.org/10.31249/poln/2022.03.03.

- Срничек Н, Уильяме А. Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда / Пер. с англ. Н. Охотина. М.: Strelka Press, 2019. 336 c.

- Стрижов С. А., Богатырева Е. А., Богатырева Т. Г. Трансформация государственного управления в условиях новых вызов. М.: Изд-во «Проспект». 2018. 156 с.

- Холодная Е. В. О некоторых перспективах развития электронного государственного управления в условиях цифровой трансформации // Гуманитарные и юридические исследования. 2018. № 4. С. 193-198. https://doi. org/10.37494/2409-1030-2018-4-193-199.

- Юхно А. С. Понятие, особенности и перспективы развития концепции метавселенной // Мир новой экономики. 2022. Т. 16, № 4. С. 6-19. https://doi. org/10.26794/2220-6469-2022-16-4-6-19.

- Ball M. The Metaverse: And how it will revolutionize everything. New York: Liveright, 2022. 370 p.

- Cagnina M. R., Poian M. How to compete in the metaverse: The business models in second life [Электронный ресурс] // SSRN Electronic Journal. 2007. Jan. 34 p. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1088779. URL: https://ssrn.com/abstract=1088779 (дата обращения: 30.03.2023).

- Diaz J. E. M., Saldana C. A. D., Avila C. A. R. Virtual world as a resource for hybrid education // International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2020. Vol. 15, № 15. P. 94-109. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i15.13025.

- Interrante V., ИоНетет T. H., Lecuyer A. Virtual and augmented reality // IEEE Computer Graphics and Applications. 2018. Vol. 38, № 2. P. 28-30. https://doi. org/10.1109/MCG.2018.021951630.

- Knox J. The Metaverse, or the serious business of tech frontiers // Postdigital Science and Education. 2022. Vol. 4. P. 207-215. https://doi.org/10.1007/s42438-022-00300-9.

- Margetts H., Dunleavy P. The second wave of digital-era governance. A quasi-paradigm for government on the Web // Philosophical Transactions of the Royal Society A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2013. Vol. 371, № 1987. Art. № 20120382. https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382.

- Moro-Visconti R. From physical reality to the Metaverse: A multilayer network valuation // Journal of Metaverse. 2022. Vol. 2, № 1. Р. 16-22.

- Mystakidis S. Metaverse // Encyclopedia. 2022. Vol. 2, № 1. Р. 486-497. https:// doi.org/10.3390/encyclopedia2010031.

- Norris P. Democratic deficit: Critical citizens revisited. New York: Cambridge University Press, 2011. 350 p.

- Rosenfeld B. Reevaluating the middle-class protest paradigm: A case-control study of democratic protest coalitions in Russia // American Political Science Review. 2017. Vol. 111, № 4. P. 637-652. https://doi.org/10.1017/S000305541700034X.

- Theocharis Y., Quintelier E. Stimulating citizenship or expanding entertainment? The effect of Facebook on adolescent participation // New Media & Society. 2016. Vol. 18, № 5. P. 817-836. http://doi.org/10.1177/1461444814549006.

- Thomason J. Metaverse, token economies, and chronic diseases // Global Health Journal. 2022. Vol. 6, № 3. P. 164-167. https://doi.org/10.1016/j.glohj.2022.07.001.

- Van der Brug W., Eijk C., Franklin M. The economy and the vote. Economic conditions and elections in fifteen countries. New York: Cambridge University Press, 2007. 244 p.

- Venkatesan M., Mohan H., Ryan J. R. et al. Virtual and augmented reality for biomedical applications // Cell Reports Medicine. 2021. Vol. 2, № 7. Art. № 100348. https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2021.100348.

- Wang F.-Y., Qin R., WangX. et al. MetaSocieties in Metaverse: MetaEconomics and MetaManagement for MetaEnterprises and MetaCities // IEEE Transactions on Computational Social Systems. 2022. Vol. 9, № 1. P. 2-7. https://doi.org/10.1109/ TCSS.2022.3145165.

- Zuboff Sh. The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York: Public Affairs, 2019. 704 p.