Метеопатии и артериальная гипертония: причины, проявления

Автор: Иванова Е.Г.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (50), 2021 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время вопрос влияния климатогеографических и метеорологических факторов на здоровье человека продолжает оставаться актуальным и вызывает дискуссии ученых и клиницистов во всем мире. Цель - изучить проявления и причины патологической метеочувствительности у пациентов с артериальной гипертонией, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера. За период с июня 2017 года по март 2018 года в исследование было включено 138 пациентов с подтвержденным диагнозом артериальной гипертонией (АГ) на основании общепринятых критериев (ESH/ESC, 2018), постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера: мужчин - 42 человека (30,4 %), женщин - 96 человек (69,56 %). Курили 32 человека (23,19 %). Возраст участников исследования варьировал от 18 лет до 65 лет, составив в среднем 45 ± 5,6 года. Условием включения в исследование было наличие жалоб на метеочувствительность, проявление метеопатий на фоне изменения метеоусловий, кратковременность и относительность этих нарушений у одного и того же пациента в одинаковых погодных условиях. Определены основные метеоэлементы, которые можно считать предикторами метеопатий, и выявлены основные проявления патологической метеочувствительности у пациентов с АГ, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера. Наличие патологической метеочувствительности возможно следует рассматривать как дополнительный фактор риска развития сердечно-сосудистых событий. В настоящее время требуют детализации такие моменты, как проявление метаболического синдрома у пациентов с АГ, степень АГ и длительность основного заболевания, изменения в биохимических показателях и их ассоциаций с метеопатиями.

Артериальная гипертония, метеопатии, мужчины, женщины, предикторы

Короткий адрес: https://sciup.org/143176801

IDR: 143176801 | УДК: 612.017.2 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2021.2.CLIN.11

Текст научной статьи Метеопатии и артериальная гипертония: причины, проявления

В настоящее время вопросы влияния погоды не только на людей с ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), артериальной гипертонией (АГ), но и на здоровье населения в целом, продолжают оставаться актуальными.

Если обратиться к докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в котором проанализированы и сведены воедино выводы, не вызывающие в настоящее время каких-либо сомнений, то мы можем познакомиться с самой емкой оценкой изменения климата. Наблюдения велись с 1950 года 20-го века, и сейчас можно с 95-процентной уверенность сказать, что не только человек оказывает влияние на климат в целом, но и погода, в свою очередь, «отвечает» человечеству значимым воздействием на антропогенные факторы и социальные аспекты [1].

Работы, посвященные изучению влияния климата на здоровье человека, проводились учеными разных стран в рамках медико-биологических исследований. В 1969 году в журнале «Годовой обзор физиологии», в котором Франц Халберг напечатал результаты своих многолетних собственных исследований, впервые появилось такое определение, как «хронобиология». Через несколько лет этот термин был включен в Оксфордский медицинский словарь, и этот факт можно считать отправной точкой, когда хронобиология была признана новой междисциплинарной наукой.

В нашей стране вопросами влияния погоды на человека и проблемами «биологического времени» занимались такие уче- ные, как И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский, Ю.А. Романов [2]. Родоначальником хронобиологии в СССР по праву можно считать Федора Ивановича Комарова. Именно он стоял у истоков такого направления в медицине, как хрономедицина, в рамках которой изучались механизмы сезонных обострений заболеваний. Предметом исследования самостоятельного направления стало изучение с позиции хрономедицины воздействия гелиогеофизических факторов на человека [3, 4].

Особый интерес у ученых вызывал вопрос формирования и сохранения здоровья человека в суровых климатических условиях, так как в высоких широтах происходит сочетание нескольких факторов, таких как: климатогеографические, метеорологические, определенная фотопериодичность, характерная для высоких широт [5–7]. Благодаря проведенным многочисленным исследованиям, учеными Новосибирска, Архангельска, Красноярска, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Магадана, Якутска и многих других научных центров в рамках крупных государственных научных программ «Адаптация человека», «Солнце, климат, человек», «Глобальный эксперимент», сегодня с уверенностью можно говорить о бионегатив-ном влиянии условий высоких широт на здоровье человека [8–10]. Настоящее исследование проводилось в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, территория которого приравнена к территориям Крайнего Севера.

Цель: изучить проявления и причины патологической метеочувствительности у пациентов с артериальной гипертонией, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера.

Материалы и методы

По дизайну работа носит характер наблюдательного поперечного сплошного многоцентрового исследования. За период с июня 2017 года по март 2018 года в исследование было включено 138 пациентов с подтвержденным диагнозом артериальной гипертонией (АГ) на основании общепринятых критериев (ESH/ESC, 2018) [11], постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера. Мужчин – 42 человека (30,4 %), женщин – 96 человек (69,56 %). Курили 32 человека (23,19 %). Возраст участников исследования варьировал от 18 лет до 65 лет, составив в среднем 45 ± 5,6 года.

Условием включения в исследование было наличие жалоб на метеочувствительность, проявление метеопатий на фоне изменения метеоусловий, кратковременность и относительность этих нарушений у одного и того же пациента в одинаковых погодных условиях.

Критерии исключения из исследования: пациенты с АГ, временно проживающие на территории округа и/или работающие вахтовым методом; вторичные формы АГ, инфаркт миокарда и/или острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) давностью менее 6 мес. до начала исследования; пароксизмальные формы нарушений ритма сердца; атриовентрикулярная блокада 2–3 степени; беремен-ность/лактация; онкологические заболевания в анамнезе; неспособность больного понять суть исследования и принять участие в нем; психические заболевания.

Всем пациентам, принявшим участие в настоящем исследовании, проводилось клинико-лабораторное обследование, которое включало в себя осмотр, сбор анамнеза, антропометрические данные с определением массы тела, индекса массы тела (ИМТ, индекс Кетле), который рассчитывался по формуле: ИМТ = м/р2, где м – масса тела человека (кг), р – рост (м), в соответствии с рекомендациями ВОЗ объем талии (ОТ) (измеряется между краем нижнего ребра и крестцовым отделом подвздошной кости), измерение офисного артериального давления (АД), клинический и биохимический анализ крови, ЭКГ. В настоящем исследовании на основании критериев IDF 2005 года оценивались показатели метаболического синдрома (МС) у пациентов с АГ: наличие у пациента абдоминального ожирения плюс два или более из следующих факторов: объем талии ≥ 94 см у мужчин и ≥ 80 см у женщин; увеличение уровня триглицеридов (ТГ) ≥ 1,7 ммоль/л или факт лечения данной дислипидемии; снижение показателей холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) ≤ 1,03 ммоль/л у мужчин и 1,29 ммоль/л у женщин или факт лечения дислипидемии, уровень артериального давления (АД) ≥ 130/85 мм рт. ст. или факт антигипертензивной терапии и прием антигипертензивных препаратов; повышение глюкозы крови натощак ≥ 5,6 ммоль/л; > 7,8 ммоль/л через 2 часа после перорального глюкозотолерантного теста или факт ранее установленного диагноза сахарного диабета 2 типа. Интенсивность болевого синдрома оценивали с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). С целью определения степени проявления метеочувствительности, все пациенты заполняли анкеты и/или опросник.

Данные об основных метеорологических показателях (температура воздуха, атмосферное давление, относительная влажность воздуха, облачность, осадки, направление и скорость ветра) и их изменения в течение дня за период с 2016 г. по 2020 г. были предоставлены ФГБУ «АВИА-МЕТТЕЛЕКОМ РОСГИДРОМЕТА» г. Нижневартовск ХМАО-ЮГРА.

Все проводимые исследования соответствовали этическим стандартам, разработанным на основе Хельсинкской декла- рации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2008 г. Протокол исследования одобрен на заседании этического комитета ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10» г. Нижний Новгород (протокол № 6 от 06.04.2021 г.). Каждый пациент после объяснения ему сути проводимого исследования, подписывал информационное добровольное согласие.

Статистический анализ проведен с использованием пакета прикладных статистических программ SPSS 19. Нормальность распределения определялась по критерию Колмогорова – Смирнова. Качественные данные представлены в виде абсолютных (n) и относительных частот (%) и в виде Р ± σ P (где Р – процентная доля, σ – стандартное отклонение процентной доли). Количественные данные представлены в виде медианы (Me) и межквартальных раз-махов (Ме [25 %; 75 %]). Различия между группами с учетом характера распределения оценивали с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок, имеющих нормальное распределение. Анализ количественных признаков в условиях неподчинения данных закону нормального распределения проводился с использованием критерия Уилкоксона для парных совокупностей и U-теста Манна – Уитни для независимых совокупностей. Статистически значимым считали различия при р < 0,05.

Результаты

Результаты проведенного исследования можно представить в виде четырех последовательных этапов:

-

1. При анализе анкет были получены статистически значимые различия между основными метеорологическими характеристиками погоды и проявлениями метеопатий у метеочувствительных пациентов с

-

2. На данном этапе изучались проявления метеочувствительности у пациентов с АГ. Самыми частыми жалобами у пациентов с АГ, которые регистрировались по данным опросника, были: одышка – 54,5 ± 4,2 %, нарушение сна (трудно заснуть и/или сонливость в течение дня) – 45,5 ± 4,2 %, повышение уровня АД – 40,9 ± 4,2 %, боль – 40,9 ± 4,2 %, увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) – 38,5 ± 4,2 %.

-

3. Оценка основных проявлений метеочувствительности у пациентов с АГ в зависимости от пола. Данные приведены в таблице 1.

-

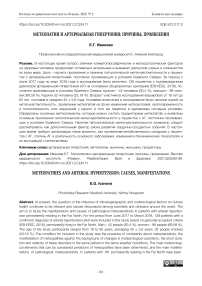

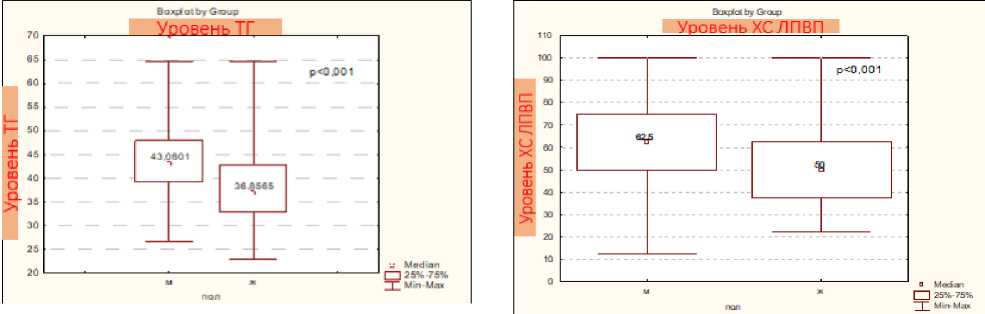

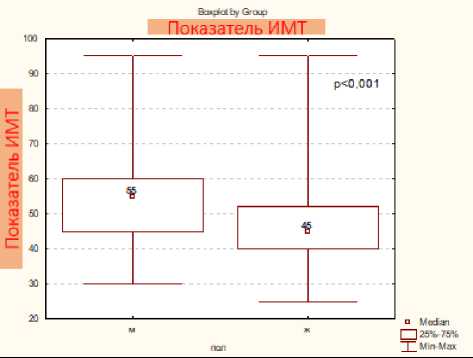

4. Факторы, оказывающие влияние на формирование метеочувствительности у пациентов с АГ, в зависимости от пола. На данном этапе исследования были получены статистически значимые различия между мужчинами и женщинами и такими показателями, которые можно рассматривать как причинные факторы формирования у пациентов с АГ метеопатий: курение, уровень ТГ, уровень ХС ЛПВП, ИМТ, уровень глюкозы в периферической крови.

АГ. Колебания атмосферного давления в 57,3 ± 4,21 % случаев приводили к проявлению метеопатий, изменения температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха – в 31,2 ± 3,94 % и 11,5 ± 2,72 % соответственно.

Такой фактор, как курение, в 1,6 раза чаще у мужчин, в сравнении с женщинами, оказывал влияние на формирование и проявление метеопатий (p < 0,0027). Результаты по уровню ТГ, ХС ЛПВП, ИМТ и уровню глюкозы в сравнении между мужчинами и женщинами представлены на рис. 1–4.

Таблица 1. Проявление метеопатий у метеочувствительных пациентов с АГ

Table 1. Manifestation of meteopathies in meteosensitive patients with hypertension

|

Показатель Ме [25 %; 75 %] |

Мужчины n = 42 (30,4 ± 3,9 %) |

Женщины n = 96 (69,56 ± 3,9 %) |

Р |

|

Одышка |

20 [18; 21] |

12 [11,0; 13,0] |

< 0,0062 |

|

Нарушение сна |

12 [11,0; 14,0] |

18 [17,0; 20,0] |

< 0,001 |

|

Повышение АД |

15 [13,0; 17,0] |

23 [19,0; 24,0] |

< 0,0016 |

|

Боль |

16 [14,0; 18,0] |

21 [19,0; 23,0] |

< 0,0059 |

|

Увеличение ЧСС |

13 [11,0; 14,0] |

17 [ 15,0; 19,0] |

< 0,0008 |

Примечание: данные представлены в виде Ме [25 %; 75 %], где Ме – медиана, 25 % и 75 % – процентили.

Рис. 2. Уровень ХСЛПВП в сравнении между мужчинами и женщинами

Fig. 2. The level of HDL cholesterol in comparison between men and women

Рис. 1. Уровень ТГ в сравнении между мужчинами и женщинами

Fig. 1. TG level in comparison between men and women

Рис. 3. Показатель ИМТ в сравнении между мужчинами и женщинами

Fig. 3. BMI indicator in comparison between men and women

Рис. 4. Уровень глюкозы в сравнении между мужчинами и женщинами

Fig. 4. Glucose level in comparison between men and women

Обсуждение

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, можно разделить на две категории: ожидаемые и предварительные, требующие дальнейшего более детального изучения.

К ожидаемым результатам исследования можно отнести влияние основных метеоэлементов, таких как атмосферное давление, температура окружающей среды, относительная влажность воздуха на проявление и/или усиление метеочувствительности у пациентов с АГ. Многолетние наблюдения, выполненные в рамках медико-биологических исследований, которые проводились в северных регионах России, позволили ученым представить модель формирования у человека, находящегося в суровых климатогеографических условиях, синдрома северного стресса или «синдрома полярного напряжения». Последний приводит к истощению адаптационных ресурсов организма и, как следствие, более раннее, по сравнению с другими территориями России, формирование хронических патологических процессов, агрессивное течение АГ, которая регистрируется в молодом возрасте, развитие сердечнососудистых событий [12–16].

В рамках настоящего исследования фактором или предиктором развития метеочувствительности у пациентов с АГ, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера, можно считать изменение уровня атмосферного давления, которое в 57,3 ± 4,21 % случаев было первопричиной проявления метеопатий у метеочувстви-тельных пациентов с АГ.

Результаты второго этапа исследования можно охарактеризовать как неожиданные, так как на первый взгляд характер проявления метеопатий предполагал, что лидирующие позиции займут такие проявления, как повышение уровня АД, увеличение ЧСС и боль. Однако, как показывает статистический анализ, одышку и нарушение сна у метеочувствительных пациентов с АГ в 54,5 ± 4,2 % и 45,5 ± 4,2 % соответ- ственно можно считать основными проявлениями метеочувствительности, тогда как повышение уровня АД наблюдалось только в 40,9 ± 4,2 % случаев. Обращает на себя внимание и тот факт, что повышение уровня АД в дни, неблагоприятные по метеорологическим показателям, и боль, регистрируемая с помощью ВАШ, имели одинаковые показатели (40,9 ± 4,2 %).

Анализируя такое проявление метеочувствительности, как боль, мы получили статистически значимые различия в гендерном проявлении этого признака: 16 [14,0; 18,0] – мужчины, 21 [19,0; 23,0] – женщины. Это позволяет высказать предположение, что болевой синдром для женщин в большей степени, чем для мужчин, оказывал влияние на проявление и/или усиление метеопатий (р << 0,0059).

Результаты третьего этапа исследования можно представить в виде некоторого «каскада» метеопатий. Для мужчин: одышка – боль – повышение уровня АД – повышение уровня ЧСС – нарушение сна. Для женщин это выглядит следующим образом: повышение уровня АД – боль – нарушение сна – повышение уровня ЧСС – одышка. Как видно из представленных данных, болевой синдром как у мужчин, так и у женщин, находится на втором месте по частоте встречаемости. Полученный результат можно рассматривать как гипотезу: боль с одной стороны, – следствие, а с другой – причина последующих компонентов «каскада» метеопатий. Данное предположение требует более детального изучения и является одним из следующих этапов исследования.

Говоря о факторах, которые можно рассмотреть в качестве предикторов формирования и/или проявления метеопатий у пациентов с АГ, нами были выделены такие показатели, как: курение, уровень ТГ, уровень ХС ЛПВП, ИМТ, уровень глюкозы в периферической крови, имеющие статистически значимые различия между мужчинами и женщинами. Анализируя такой фактор, как курение, которое доминировало у мужчин, включенных в настоящее исследование, можно предположить, что этот фактор способствовал появлению и/или усилению одышки, как одного из проявлений метеопатий, которая у мужчин занимает первую позицию по результатам третьего этапа исследования в сравнении с женщинами (p < 0,0027). Этот факт так же требует дополнительного изучения, так как ограничениями настоящего исследования было: во-первых, небольшая выборка пациентов, во-вторых, определенная доля субъективности со стороны пациентов. По-видимому, наибольшее влияние на проявление метеопатий курение оказывает на ранних стадиях формирования у пациента АГ и, как следствие, формирования в будущем определенного «кейса» коморбидности.

Наличие статистически значимых различий в таких показателях, как уровень ТГ, ХС ЛПВП, уровень глюкозы, ИМТ между мужчинами и женщинами можно рассматривать не только как проявление метаболического синдрома, к показателю которого также необходимо отнести повышение уровня АД, но и как фактор вовлечения в патологический процесс органов-мишеней, а при действии суровых климатогеографических условий, вклад погодных изменений в проявлении метеочувствительности усиливается, оказывая тем самым значимое влияние на самочувствие пациентов с АГ.

Заключение

В настоящем исследовании определены основные метеоэлементы, которые можно считать предикторами метеопатий, и выявлены основные проявления патологической метеочувствительности у пациентов с АГ, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера. Поскольку метеочув-стельность – это проявления физиологической способности человека адаптироваться к условиям среды, а метеопатические реакции или метеопатии – это патологические ответы на колебания погодных и климатических условий, то можно предположить, что наличие патологической метеочувствительности возможно следует рассматривать как дополнительный фактор риска развития сердечно-сосудистых событий.

В настоящее время в рамках дальнейшего исследования, требуют детализации такие моменты, как проявление метаболического синдрома у пациентов с АГ, степень АГ и длительность основного заболевания, изменения в биохимических показателях, особенно с позиции определения перечисленных компонентов в качестве предикторов метеопатий, или это следствие проявлений метеочувствительности у пациентов с АГ.

Список литературы Метеопатии и артериальная гипертония: причины, проявления

- IPCC, 2014: Climate Change, 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [core group of authors, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (ed.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 163 pp. (In Russ).

- Zenchenko TA. Vliyanie kosmicheskoj i zemnoj pogody na cheloveka. Zdorov'e naseleniya Rossii: vliyanie okruzhayushchej sredy v usloviyah izmenyayushchegosya klimata / pod red. Grigor'eva A.I. M. 2014. (In Russ).

- Pamyati Fedora Ivanovicha Komarova. Rossijskij zhurnal gastroenterologii, gepatologii, koloprok-tologii. 2020;30(1):71 -72. (In Russ).

- Chronobiology and Chronomedicine. The problem commission of the Russian Academy of Medical Sciences. [Electronic resource]. Access mode: http://chronobiology.narod.ru. Date of appeal 05.05.2021 (In Russ).

- Smirnova M.D., Barinova I.V., Blankova Z.N. et al. Meteochuvstvitel'nost' u bol'nyh arterial'noj gipertoniej: proyavleniya i prediktory. Kardiologicheskij vestnik. 2018;13(4):23-29. https://doi.org/10.17116/ Cardiobulletin20181304123 (In Russ).

- Agadzhanyan N.A., Ermakova N.V. Ekologicheskij portret cheloveka na Severe. Moscow, 1997. 208 p. (In Russ).

- Hasnulin V.I., Voevoda M.I., Hasnulin P.V. et al. Sovremennyj vzglyad na problemu arterial'noj gi-pertenzii v pripolyarnyh i arkticheskih regionah. Obzor literatury. Ekologiya cheloveka. 2016;3:43-51. (In Russ).

- Es'kov V.M., Poluhin V.V., Karpin V.A. Sinergetika v klinicheskoj kibernetike. CHast' 4. Sistemnyj sintez v fizi-ologii trudovyh processov na Severe: monografiya. Samara: Ofort, 2010. 199 s. (In Russ).

- Kudryashova V.E., Popova M.A. Tradicionnye faktory riska i serdechno-sosudistye zabolevaniya u pred-stavitelej korennyh malochislennyh narodov severa Hanty-Mansijskogo avtonomnogo okruga - YUgry. V mire nauchnyh otkrytij. 2012;2-2(26):74-83. (In Russ).

- Rusak S.N., Filatova O.E., Gorbunov D.V. Dinamika pogodno-klimaticheskih faktorov v usloviyah meteoro-logicheskoj neopredelennosti na primere HMAO - YUgry. Slozhnost'. Razum. Postneklassika. 2016;1:38-44. (In Russ).

- Ionov M. V., Zvartau N. E., Konradi A. O. Sovmestnye klinicheskie rekomendacii ESH/ESC 2018 po diagnostike i vedeniyu pacientov s arterial'noj gipertenziej: pervyj vzglyad. Arterial'naya gipertenzya. 2018;24(3):351-358. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2018-24-3-351-358 (in Russ).

- Deputat I.S., Deryabina I.N., Nekhoroshkova A.N., Gribanov A.V. Vliyanie klimatoekologicheskih uslovij Severa na processy stareniya. ZHurn. med.-biol. issledovanij. 2017;5(3):5-17. (In Russ). https://doi.org/10.17238/issn2542-1298.2017.5.3.5

- Karpin V.A., Gudkov A.B., SHuvalova O.I. Analiz vozdejstviya klimatotekhnogennogo pressinga na zhitelej severnoj urbanizirovannoj territorii. Ekologiya cheloveka. 2018;10:9-14. (In Russ).

- Hasnulin V.I., SHurgaya A.M., Hasnulina A.V. et al. Kardiometeopatiina Severe. Novosibirsk, 2000. 180 s. (In Russ).

- Hasnulin V.I., Hasnulin P.V. Sovremennye predstavleniya o mekhanizmah formirovaniya severnogo stressa u cheloveka v vysokih shirotah. Ekologiya cheloveka. 2012;1:3-11. (In Russ).

- Karpin V.A. Aktual'nye problemy severnoj magnitobiologii obzor literatury. Ekologiya cheloveka. 2014;4:3-9. (In Russ).