Метод дифференциально-термического анализа в оценке качества пищевых продуктов

Автор: Нилова Людмила Павловна, Калинина Ирина Валерьевна, Науменко Наталья Владимировна

Рубрика: Управление качеством биопродукции

Статья в выпуске: 1 т.1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено использование дифференциально-термического анализа для оценки состояния влаги в пищевых продуктах. Проведены исследования на дериватографе форм связи влаги в хлебобулочных изделиях при хранении. Предложено использование для расчета форм связи влаги кусочно-линейной аппроксимации.

Дериватография, формы связи пищевые продукты, влаги, хлебобулочные изделия, хранение, черствение

Короткий адрес: https://sciup.org/147160673

IDR: 147160673 | УДК: 66-971

Текст научной статьи Метод дифференциально-термического анализа в оценке качества пищевых продуктов

Термоаналитические методы уже более ста лет используются в химической промышленности для исследования химических реакций, фазовых и других физико-химических превращений, происходящих под влиянием тепла в химических соединениях или между отдельными соединениями в многокомпонентных системах. В последнее время эти методы стали использовать в исследовании пищевых продуктов - при выборе способа и режима сушки, для контроля изменений, происходящих в процессе хранения [8, 12]. Наибольшее распространение получил термогравиметрический метод анализа, основанный на химических превращениях в процессе нагревания, приводящих к изменению массы продукта. С его помощью можно провести количественный анализ форм связи влаги в пищевых продуктах.

Пищевые продукты представляют собой сложные многокомпонентые системы, в которых значительную роль играют формы связи влаги, особенно в пищевых продуктах краткосрочного хранения. К ним относятся хлебобулочные изделия.

Вода в хлебном мякише содержится в различных качественных состояниях. По данным А.В. Лыкова, для хлеба характерно присутствие влаги, характерной как для коллоидных, так и для капиллярно-пористых тел. Согласно выдвинутой ученым теории усыхание хлеба повторяет процесс сушки, когда поведение влажных материалов определяется их коллоидно-физическими свойствами. Процесс усыхания определяется переходом связанной воды, а скорость протекания этого процесса пропорциональная градиенту влажности [1, 3, 6, 14].

Наименее изученным и наиболее спорным аспектом черствения является изменение состояния влаги в хранившемся хлебе. Благодаря применению современных методов и приборов в настоящее время удалось расширить представления о процессе черствения, однако механизмы, определяющие этот процесс до настоящего времени остаются не выясненными, отсутствует единая интерпретация механизма черствения хлеба [6, 13]. Поэтому нельзя не учитывать роль влаги в процессах изменения свойств хлеба при хранении.

Полученные ранее экспериментальные данные свидетельствуют о том, что внесение кедровой муки и использование активированной воды в производстве хлеба позволяет замедлить процесс потери влаги и, как следствие, снизить усушку хлеба в процессе его хранения [2, 4, 7, 8, 9, 14, 15].

Цель работы - исследование форм связи влаги в хлебе, обогащенном кедровой мукой и полученном с использованием активированной воды в процессе хранения с помощью метода дифференциально-термического анализа.

В качестве объектов исследования были выбраны:

-

- хлеб из пшеничной муки первого сорта, выработанный по стандартной рецептуре и технологии (контроль);

-

- хлеб из пшеничной муки первого сорта с добавлением кедровой муки в количестве 5 % [12];

-

- хлеб из пшеничной муки первого сорта, выработанный с использованием активированной воды (НЭМИ католит) [11].

Исследования проводили через 3 часа после выпечки хлеба и на конец хранения, через 72 часа после выпечки. Образцы хлеба хранили в неупакованном виде, при температуре (20 ± 2) ° С и ОВВ (75 ± 2)%.

В рамках данной работы использовался дериватограф simultaneous TG-DTA/DSC Apparatus. Исследования проводили в кварце- вых тиглях с массой навески 1 г, в качестве эталона использовали Al2O3, прокаленный до 1773 К. Образцы нагревали до 473 К со скоростью нагрева 3 К/мин.

Согласно данных Ребиндера вода в пищевых продуктах присутствует в трех основных формах связи: физико-механической, физикохимической и химической.

В изучении свойств хлеба и его способности сохранять свежесть огромная роль отводится как количественному соотношению свободной и связанной влаги, так и распределению связанной воды между биополимерами продукта.

К основным компонентам, связывающим влагу в пшеничном тесте, относят крахмал, белки и пентозаны. По данным Бушука, от общего количества воды, поглощаемой тестом 31,1 %, сорбируется белком, преимущественно осмотически, 45,5 % – крахмалом, в основном адсорбционно и 23,4 % – пентозанами [1, 10].

Для изучения влияния кедровой муки и активированной воды на соотношение влаги различных форм связи в хлебе был использован метод дифференциально-термического анализа, он основан на регистрации тепловых эффектов химических превращений, происходящих в условиях программированного воздействия температуры.

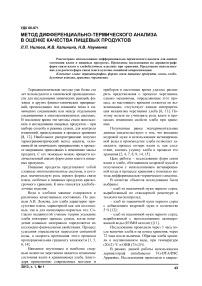

С помощью данного метода можно проанализировать изменение состояния веществ в процессе нагревания, так как при этом происходит регистрация изменения массы объекта в зависимости от времени или температуры (рис. 1, кривая TG). Параллельно производится регистрация производной изменения массы по времени в функции времени или температуры (рис. 1, кривая DTG).

Кривая DTG в значительной степени упрощает качественную оценку кривой TG. Так же, регистрируются изменения энтальпии (рис. 1, кривая DTА), которые характеризуют тепловые эффекты физических превращений и химического воздействия [5, 9, 13].

Дериватограмма, полученная при анализе контрольного образца хлеба на начальный период хранения, представлена на рис. 1.

Из полученных дериватограмм видно, что для всех образцов хлеба в процессе испарения влаги характерны пики эндотермического эффекта при конкретных температурах. Все полученные кривые как для свежего, так и хра нившегося хлеба, носили подобный характер и отличались только размерами температурных интервалов, соответствующих испарению воды с различным уровнем энергии связи.

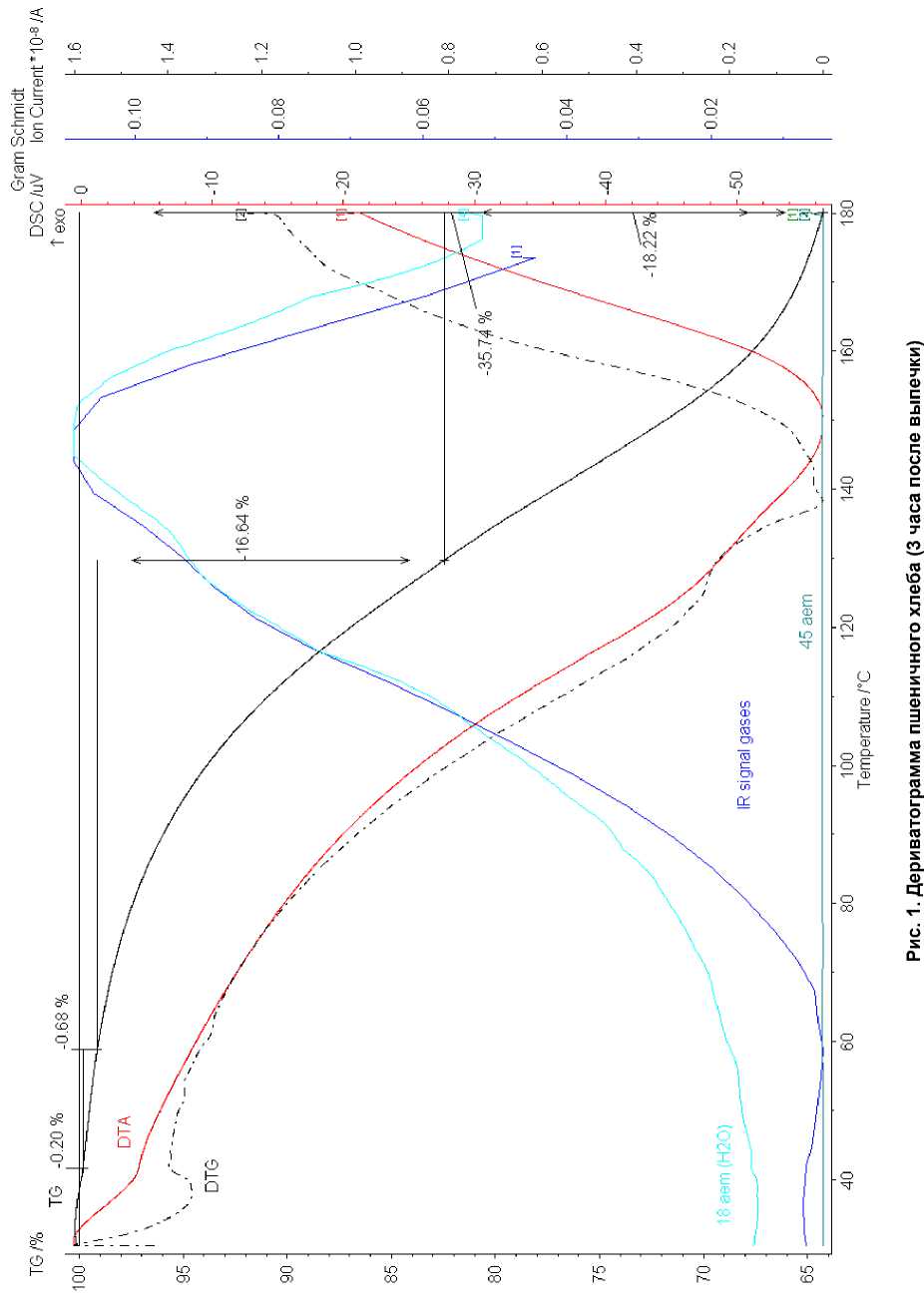

Затем перестраивали полученную кривую TG в координатах [–lgα; 1000/Т] и определяли механизм удаления влаги путем установления температурного диапазона и непосредственно количества влаги (рис. 2).

На каждой из полученных кривых были отмечены по 6 линейных зон с различным углом наклона к оси абсцисс. При этом применяли математическую модель кривой построенной в виде кусочно-линейной аппроксимации –lgα = F(1000/Т) [8].

Достоинством данной модели является простота ее формулировки и использования. Среди недостатков можно выделить невысокую степень аналитичности, которая обусловлена наличием особенностей на границах отрезков.

Однако данная модель не будет подвергаться дальнейшим преобразованиям и будет использована исключительно для расчета, данный недостаток можно признать несущественным.

Предложенная модель описывается системой линейных функций у = A i ·x + B i и интервалов X i < x ≤ X i + 1, задающих их области определения. Параметрами модели, подлежащими идентификации, являются коэффициенты A i , B i , i = 1...N и границы участков Xi, i = 1...N – 1, где N – число линейных участков.

Для идентификации параметров модели предлагался следующий метод. Пусть имеется экспериментальная последовательность пар Y э , X э , упорядоченных по возрастанию X э . Примем в качестве левой границы X1=X1э. Далее выделим подпоследовательность идущих друг за другом пар, начиная с первой, так, чтобы модуль коэффициента корреляции, рассчитанного по точкам подпоследовательности, был максимальным.

В результате получили следующую границу X2. По точкам подпоследовательности построили прямую приближенной регрессии Y на X, коэффициенты которой и будут параметрами модели A1 и B1.

Далее выделяем следующую подпоследовательность, приняв в качестве левой границы X 2 и так далее, пока не исчерпаем все точки исходной последоватетельности. Отметим, что описанный метод идентификации дает кусочно-линейную функцию «не склеенную

Рис. 2. Зависимость –lgα–1000/T для контрольного образца хлеба (3 часа после выпечки)

по границам», т. е. имеющую разрывы на границах отрезков.

Было получено 6 отрезков, которым соответствует удаление различных форм связи влаги. В соответствии с математической моделью кривой, представленной в виде кусочно-линейной аппроксимации –lgα = F(1000/Т), каждый отрезок можно описать следующими уравнениями:

-

1 отрезок (свободная влага) Y = 3,334X – – 9,029;

-

2 отрезок (физико-механически связанная влага) Y = 1,696X – 4,03;

-

3 отрезок (осмотически связанная влага) Y = 1,943X – 4,758;

-

4 отрезок (адсорбционная влага полимо-лекулярных слоев)

Y =0,227X – 0,477;

-

5 отрезок (адсорбционная влага мономо-лекулярных слоев)

Y=0,163X – 0,324;

-

6 отрезок (химически связанная влага) Y = 0,14X – 0,269.

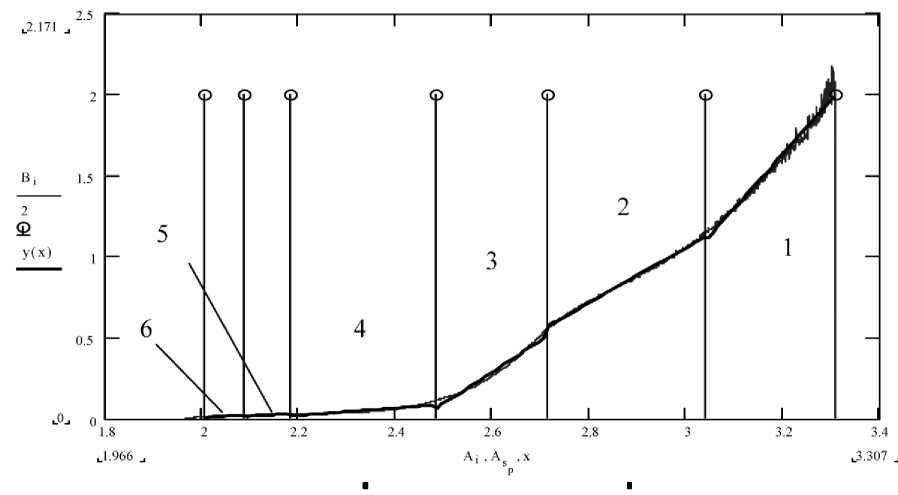

Установление температурных зон для образцов хлеба в совокупности с анализом полученных результатов позволили определить количественное соотношение влаги различных форм связи в хлебе. Полученные результаты представлены на рис. 3.

Данные свидетельствуют о том, что количественное соотношение влаги различных форм связи в исследуемых образцах имеет существенные отличия, что относится к физико-механически и физико-химически связанной влаге.

Наиболее низким содержанием физикохимически и высоким физико-механически связанной влаги отличался контрольный образец хлеба.

По результатам исследования прослеживается зависимость увеличения общего содержания адсорбционно и осмотически связанной влаги в хлебе с кедровой мукой, в особенности на начальном этапе хранения. Увеличение доли влаги с высокой энергией связи в образце хлеба с кедровой мукой может быть обусловлено несколькими причинами, среди которых – увеличение массовой доли белка (биополимера, преимущественно удерживающего влагу за счет осмоса).

В результате за счет вносимой добавки произошло повышение доли осмотически связанной воды в хлебе с кедровой мукой. Прирост количества влаги адсорбционной в обогащенных образцах хлеба, вероятно, связан с увеличением общей водопоглотительной способности пшеничной муки при внесении кедровой, что в свою очередь обеспечило более глубокое протекание процесса клейстериза-ции крахмала, преимущественно поглощающего воду адсорбционно. Кроме того, определенную роль в формировании значений этого

мукой

Хлеб, полученный с использование активированной воды

Образцы

□ Свободная

-

□ Осмотически связанная

-

■ Адсорбционно связанная (мономолекулярная)

-

□ Физико-механически связанная

В Адсорбционно связанная (полимолекулярная)

-

□ Химически связанная

Рис. 3. Соотношение воды различных форм связи в исследуемых образцах хлеба при хранении хранения показателя могли сыграть и пентозаны, способные сорбировать влагу до 1500 % к собственной массе [1, 6].

Кроме того, на увеличение осмотически связанной влаги могли оказать влияние рН и температура, так как в процессе выпечки в мякише хлеба с кедровой мукой формируются благоприятные для водопоглощения кедровой мукой условия: рН - 3-5, температура - 90 ° С.

Происходит увеличение содержания осмотически и адсорбционно связанной влаги в образцах хлеба, полученных с использованием активированной воды, что особенно заметно на начальном этапе хранения.

Вероятно, это происходит за счет более глубокого набухания белковых молекул (белки поглощают воду преимущественно за счет осмотических сил), в результате уменьшения толщины гидратных оболочек мицелл белка и снижения энергетического барьера, что обеспечило более глубокое проникновение молекул активированной воды в структуру белка.

В конце хранения для всех исследуемых образцов хлеба была установлена динамика уменьшения количества физико-химически связанной влаги (как адсорбционной, так и осмотической) и увеличения физико-механически связанной. Данная динамика связана со старением основных биополимеров хлебного мякиша: крахмала и белка, в результате кото- рого выделенная ими влага распределяется в микрополостях, образующихся при хранении.

Самая большая потеря адсорбционно и осмотически связанной влаги в хлебе на конец хранения была отмечена для контрольного образца. Так через 72 часа после выпечки содержание наиболее прочно связанной влаги уменьшилось для контрольного образца хлеба на (4,2±0,1)%, для обогащенного – на (2,3±0,1)%.

В результате проведенных исследований было выявлено, что сохранение свежести хлеба коррелирует с высоким содержанием в нем связанной воды. Таким образом, увеличение доли наиболее прочно связанной влаги в хлебе позволяет замедлить процессы диффузии и снизить скорость усыхания хлеба.

Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать следующие выводы:

– исследование хлеба с помощью дифференциально-термического анализа позволило установить в нем 6 форм связи влаги и изменение соотношения их в процессе хранения;

– для расчета форм связи влаги предложен метод кусочно-линейной аппроксимации, который позволяет упростить использование метода дифференциально-термического анализа при оценке качества пищевых продуктов;

– использование добавки кедровой муки и активированной воды в производстве хлеба увеличивает долю прочно связанной влаги, что оказывает затормаживающее действие на процессы черствения.

Список литературы Метод дифференциально-термического анализа в оценке качества пищевых продуктов

- Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства: учебник/под общ. ред. Л.И. Пучковой. -9-е изд. перераб и доп. -СПб.: Профессия, 2003. -316 с.

- Бегунов, А.А. Методы и средства аналитических измерений: учеб. пособие/А.А. Бегунов, А.А. Коваль. -СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2012. -128 с.

- Горячева, А.Ф. Сохранение свежести хлеба/А.Ф. Горячева, Р.В. Кузьминский Р.В. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. -240 с.

- Казаков, Е.Д. Биохимия зерна и хлебопродуктов/Е.Д. Казаков, Г.П. Карпиленко. -СПб.: ГИОРД, 2005. -512 с.

- Козьмина, Н.П. Биохимия хлебопечения/Н.П. Козьмина. -М.: Пищевая промышленность. -1971. -436 с.

- Науменко, Н.В. К вопросу о повышении качества и сохраняемости хлебобулочных изделий/Н.В. Науменко//Торгово-экономические проблемы регионального бизнес пространства: сб. материалов международной научно-практической конференции, 2008: в 2 т. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008.

- Нилова, Л.П. Использование нанотехнологий для повышения качества хлебобулочных изделий/Л.П. Нилова, Н.В. Науменко//Хлебопродукты. -2007. -№ 10. -С. 50-52.

- Нилова, Л.П. Состояние воды в хлебе как фактор сохранения его качества/Л.П. Нилова, И.В. Калинина, Н.В. Науменко//Вестник ЮУрГУ. Серия «Рынок: теория и практика». -2006. -Вып. 3. -№ 1(56). -С. 111-116.

- Остриков, А.Н. Исследование смеси чечевицы, рисовой крупы и подсолнечного шрота методом дифференциально-термического анализа/А.Н. Остриков, И.В. Кузнецова, К.В. Платов//Хранение и переработка сельхозсырья. -2005. -№ 4. -С. 31-32.

- Патент № 2307507 Способ приготовления теста для хлеба/Н.В. Науменко. -Опубл. 10.10.2007, бюлл. № 28.

- Патент № 2308835 Способ производства хлеба/И.В. Калинина, Л.П. Нилова, И.Ю. Потороко. -Опубл.27.10.2007, бюлл. № 30.

- Патент № 2312328 Способ определения количества водных фракций, отличающейся энергией связи с веществом/В.М. Арапов, С.В. Шахов, М.В. Арапов, С.В. Бутурлин. -Опубл. 10.12.2007, бюлл. № 34.

- Юрчак, В.Г. Роль связанной воды при производстве и хранении хлеба. Обзорная информация/В.Г. Юрчак, Н.И. Берзина, И.М. Ройтер. -М.: ЦНИИТЭИ, 1988. -20 с.

- Chemicals in bread/J. David Tomlinson, David C. Mugford//Chem. Austral, 1991. -№ 9. -Р. 358-361.\

- Shwenke, K.D. Funktionalle Eigenschafton von Pflanzenproteinen/K.D. Shwenke//Nahrung. -1983. -№ 7. -Р. 79-93.