Метод дистракционного остеосинтеза костей свода черепа в лечении больных с последствиями черепно-мозговой травмы

Автор: Худяев Александр Тимофеевич, Дьячков Александр Николаевич, Мухтяев Сергей Васильевич, Прудникова Оксана Германовна, Михайлова Елена Александровна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты экспериментального исследования и клинического применения у 30 больных способа костно-пластической трепанации черепа в проекции очага ишемии с использованием аппарата наружной фиксации. Уже на этапе формирования дистракционного регенерата отмечено улучшение показателей мышечной силы, двигательной и речевой активности, а также социальной адаптации. Наиболее активное восстановление функции происходило в промежутке с 14-го по 42-й день дистракции. Предлагаемый способ имеет преимущества перед общеизвестными методиками в силу функциональности его применения и сочетанного решения лечебных и реабилитационных задач.

Экспериментальные исследования, лечение последствий черепно-мозговой травмы, костно-пластическая трепанация черепа, аппарат наружной фиксации, дистракционный регенерат

Короткий адрес: https://sciup.org/142121367

IDR: 142121367

Текст научной статьи Метод дистракционного остеосинтеза костей свода черепа в лечении больных с последствиями черепно-мозговой травмы

Известные способы замещения дефектов костей черепа предусматривают применение ауто-, алло-, ксенотрансплантатов, а также эксплантатов [1, 5, 9]. При этом трансплантаты в ряде случаев отторгаются, рассасываются либо процесс их перестройки протекает длительное время, что в значительной степени удлиняет сроки лечения или приводит к неудовлетворительным результатам [3, 7]. Проблематичным является и замещение больших дефектов черепа. Кроме того, сами пациенты в ряде случаев отдают предпочтение использованию для краниопластики аутоматериалов [8, 11].

С 1977 года в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова ведутся экспериментальные разработки, направленные на решение проблемы лечения повреждений и аномалий плоских костей свода черепа и патологии головного мозга [2, 4, 6, 10]. В результате проведенных исследований доказана возможность возмещения дефектов костей свода черепа путем дозированного перемещения в них аутотрансплантатов.

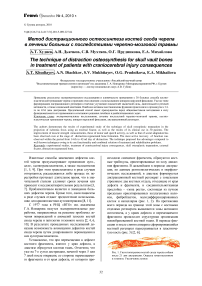

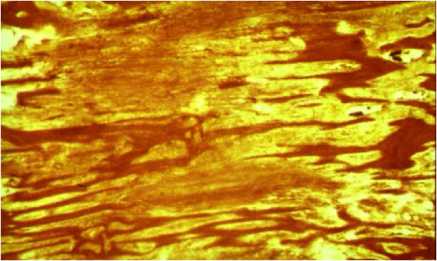

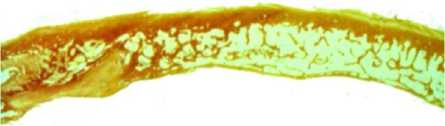

Установлено, что при перемещении в дефекте костного фрагмента, взятого у края дефекта, в диастазе образуется костная ткань. Отмечено, что уже на 7-е сутки дистракции, начатой через 5 или 7 дней после операции, со стороны перемещаемого фрагмента и от края дефекта, от которого про- исходило смещение фрагмента, образуются костные трабекулы, ориентированные по ходу движения фрагмента. В дальнейшем в периоде дистракции, по данным рентгенологических и морфологических исследований, в диастазе формируется дистракционный костный регенерат с зональным строением: два костных отдела, отходящие от края дефекта и фрагмента, и соединительнотканная прослойка «зона роста», состоящая из пучков продольно ориентированных коллагеновых волокон, фибробластов, малодифференцированных клеток и капилляров (рис. 1, 2). На протяжении всего периода на границе этой зоны с костными отделами регенерата выявляются зоны активного остеогенеза, а у краев дефекта и перемещаемого фрагмента происходит структурная организация новообразованной костной ткани. В периоде фиксации и после снятия аппарата сформировавшийся костный регенерат перестраивается в пластинчатую кость (рис. 3) [2, 6].

Рис. 1. Гистотопограмма костей свода черепа собаки после 21 дня дистракции. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение лупное

Рис. 2. «Зона роста» регенерата, пересекаемая костными трабекулами. То же наблюдение. Окраска пикрофуксином по Ван-Гизон. Об. 6,3; ок. 10

Отмечено, что формирование дистракционного регенерата происходит как при темпе дистракции 0,5 мм в сутки, так и при темпе 1 мм. Более ранняя перестройка регенерата после перемещения фрагмента с темпом 0,5 мм не компенсирует длительности периода дистракции. В то же время, при таком темпе величина соединительнотканной прослойки регенерата и "растяжимость" ее меньше, чем при темпе дистракции в 1 мм, возможно несвоевременное (раннее) сращение костных отделов регенерата, в дефекте (впереди перемещаемого фрагмента) успевает сформироваться прочный рубец, который приходится преодолевать (разрывать) перемещаемому фрагменту, наступают остеопороз и резорбция последнего. В результате увеличивается вероятность прорезания фрагмента тракционно-направляющими спицами и неполного заполнения дефекта костным регенератом, а также разрыва или отрыва последнего от края дефекта или фрагмента. Поэтому сделан вывод о рациональности темпа перемещения фрагмента в пределах 1 мм в сутки в зависимости от структуры кости.

Рис. 3. Гистотопограмма костей свода черепа через 2 месяца после снятия аппарата. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение – лупное

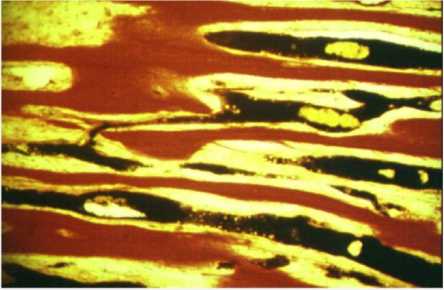

Было показано, что формирование дистракционного регенерата сопровождается образованием в нем сосудов (рис. 4). Сосудистая сеть регенерата формируется из сосудов костного ложа и сосудов, исходящих из твердой мозговой оболочки. Рост и развитие кровеносных сосудов происходит не только в зоне костеобразования (в окружающих мягких тканях и прилежащих участках мозга), но и в мозговой ткани, не испытывающей непосредственного воздействия дистракции.

Результаты выполненных экспериментов были использованы в клинической практике для лечения больных с последствиями черепномозговой травмы (ЧМТ).

Проведено оперативное лечение 30 больных в возрасте от 16 до 66 лет с последствиями ишемических поражений головного мозга в результате ЧМТ и дефектами костей свода черепа площадью от 2 см2. Давность последствий черепно-мозговой травмы варьировала от 6 месяцев до 4 лет.

Рис. 4. Ориентированные по ходу перемещения фрагмента капилляры в регенерате на 21-й день дистракции. Наливка сосудов смесью Гауха. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 6,3; ок. 10

Пирамидный синдром выявлен у всех больных. Двигательные функции оценивались с помощью модифицированной шкалы Medical Research Council Scale и индекса произвольных движений Mortality Index. Измерение мышечного тонуса производилось при помощи модифицированной шкалы Ashworth. По выраженности двигательного неврологического дефицита все больные были разделены на группы: I 11 больных с дефицитом легкой степени, II – 9 c умеренным и III 10 с грубым.

Речевые расстройства отмечены у 21 пациента. Оценка функции речи проводилась с использованием разработанного нами «способа количественной оценки тяжести афазии». У 8 пациентов были диагностированы легкие речевые нарушения, у 5 умеренные и у 7 – грубые.

Измерение зависимости в повседневной жизни производилось при помощи индекса Бартела.

Клинико-неврологическое обследование и стандартное рентгенологическое исследование выполнялись непосредственно при поступлении, до и после операции, в день начала перемещения костного фрагмента, а в последующем на 14-й, 28-й, 42-й дни дистракции, через 30 дней фиксации, после снятия аппарата, а также через 60 дней после его демонтажа. Данные всех исследований были внесены в разработанную нами программу «База данных больных с ишемическими поражениями головного мозга». Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием критерия Стьюдента и Уилкинсона.

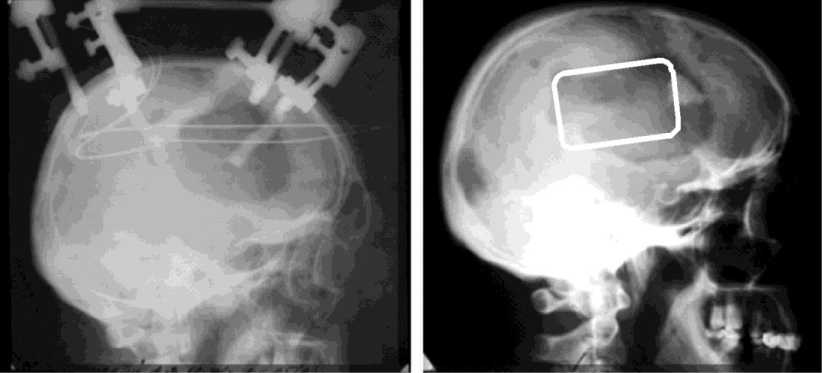

Всем больным была проведена операция по разработанному в РНЦ «ВТО» способу – костнопластическая трепанация черепа в проекции очага ишемии, наложение на череп аппарата наружной фиксации (рис. 5).

Рис. 5. Фото и краниограмма больной в процессе лечения

С первых дней после операции больным назначался стандартный курс консервативного лечения (КЛ), включающий сосудистые препараты, ноотропы, нейропротекторы, электростимуляцию мышц паретичных конечностей, лечебную физкультуру, логопедические занятия.

Срок лечения больных в отделении нейрохирургии «РНЦ» ВТО им. акад. Г.А. Илизарова составил 89,1±4,3 дня.

Показатели динамики мышечной силы у оперированных пациентов всех групп возрастали с 28-го по 42-й день перемещения костного фрагмента, когда по данным рентгенографии он прошел 1,8-1,4 пути, при средней скорости дистракции 0,5 мм в сутки. Вместе с этим, снижение мышечного тонуса шло параллельно росту мышечной силы.

Рост речевой активности в процессе лечения методом дистракционного остеосинтеза костей свода черепа (ДОКСЧ) в сочетании с КЛ наблюдался с 14-го по 42-й день дистракции костного фрагмента, когда он прошел 1,8-1,2 тракционного пути.

При сравнении значений показателей социальной адаптации по индексу Бартела после лечения по сравнению с таковыми до лечения следует отметить, что они возросли и были статистически значимыми уже в период перемещения костного фрагмента с 14-го по 42-й день, когда наблюдалось улучшение речевой активности и восстановление двигательных функций

Таким образом, наиболее активное восстановление двигательных и речевых функций происходило с 14 по 42 день дистракции, в данный период под влиянием ДОКСЧ+КЛ отмечена наибольшая активность костеобразования и связанные с ней процессы ангиогенеза и перестройки кровеносного русла, что подтверждено данными инструментальных методов исследования.

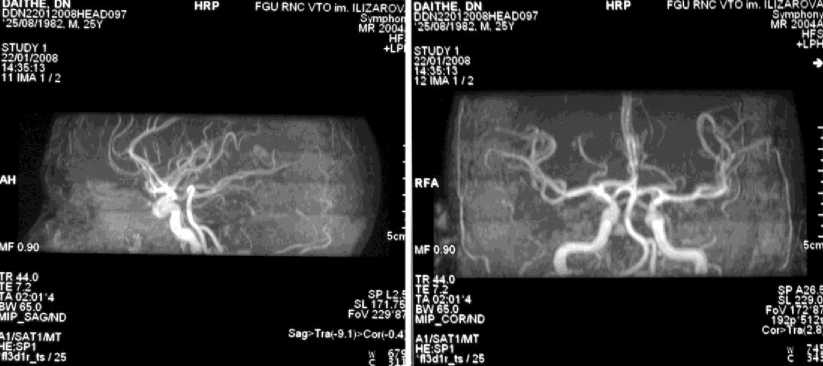

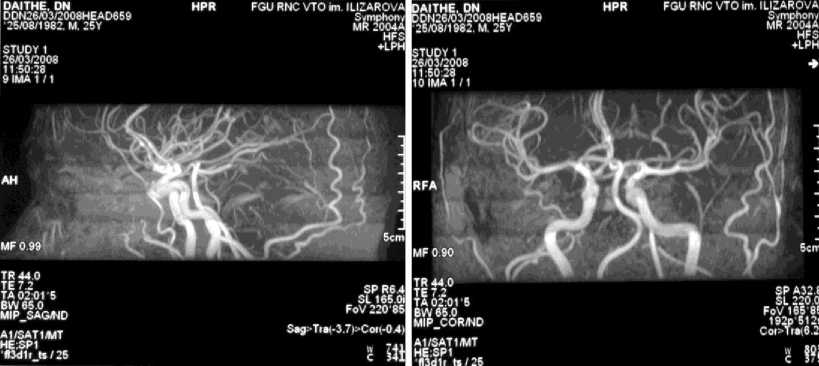

По результатам МР-ангиографии отмечено усиление сосудистого рисунка в зоне формирования регенерата (рис. 6).

STUDY 1 22/01/2008 14:35:13 11 IMA 1 / 2

DAI I НЕ. DN

DDN22012OO8HEADO97

25/08/1982. M. 25Y

FGU RNC VTO im ILIZAROVA Svmphon/ MR 2004A HFS *LPH

RFA

MF 0.90

Sag>Tra/-9.1)>Cw-0.4

SP L2.I SL 171.75 FoV 229'81

Д . <-, < L->

SP A26 =

SL 229.0

FoV 172'87 192P 512i

Coi>Trat2.8

A1/SAT1MT HE:SP1

H3d1r tt/26

STUDY 1 22/01/2008 14:35:13 12 IMA 1 /2

DAITHE, DNI

DDN220i2008HEAD097 '25/08/1982. M. 25Y

MF 0.90 *

FR 44.0

ГЕ 7,2

FA 02:01 4

3W65.O 4IP_SAG/ND

М/5АТШТ

HE:SP1 fl3dTr_t$/25

HRP FGU RNC VTO im.

ILIZAROV S/mphor MR 2004 HF +LP

HPR

DAITHE. DN

DDN26/O3/20O8HEAD659 '25/08/1982. M. 25Y

STUDY 1 26/03/2008 11:5O:28 9 IMA 1 /1

FGU RNC VTO im. ILIZAROVAl

+LPH

■study 1 |26/03/2008 ■11:60:28

I10IMA1 /1

---------«DAITHE. DN

Svrry>hon^|oDN26/03/2008HEAD659

MR 2ОО4АГ2В/О8/1982. M. 25Y

HPR

TR44.0

IE 72

TA 02:01 5 BW 65.0 MIP_SAG*ID

A1/SAT1/MT HE:SP1

W3d1i ts/25

FGU RNC VTO im. ILIZAROVA 8iQieh«w MR 2004A HFS +LPH

SPA32.I

SL 220.C

FoV 165 8! 197p B12i Cor>Tra(6.2

8 №

MF 0.99

SayTiw-3.7)^Con-04)

SP R6 4

SL l65.0i FoV 220'85

TR44.0

ТЕ 7,2 ТА 02:0ГБ BW 65.0 MIP COR/ND

-. JA1/SAT1MT

RFA

5cm

MF 0.90

Рис. 6. Данные МР-ангиогроафии до (а, б) и после (в, г) лечения

ЭМГ-исследование показало, что после оперативного вмешательства средняя амплимтуда произвольной активности на стороне пареза увеличилась в среднем на 28,7 % в 3 отведениях от мышц нижней конечности (m. rectus femoris, m. gastrocnemius caput lateralis, m. biceps femoris) и на 87,0 % в таком же количестве отведений (m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. flexor carpi ulnaris) от мышц верхней конечности. В остальных отведениях анализируемый показатель либо не изменился, либо несколько уменьшился по сравнению с дооперационной величиной.

Амплитуда М-ответов в послеоперационном периоде насколько уменьшилась, преимущественно в отведениях от мышц верхних конечностей, что может быть связано как со следовой реакцией спинальных мотонейронов на применяемый в ходе операции наркоз, так и со специфическим изменением трофической активности иннервируемых мышц (активация т.н. патологической детерминанты). В отдаленном периоде наблюдения отмечалась нормализация показателя.

При краниографии выявлено формирование дистракционного регенерата в зоне дефекта (рис. 7).

Таким образом, предлагаемый способ устранения дефектов костей черепа имеет преимущества перед общеизвестными методиками в силу функциональности его применения и сочетанным решением лечебных и реабилитационных задач.

Рис. 7. Больной К. Повторное замещение посттравматического дефекта правой теменно-височной области 6×8 см. Первичная краниопластика протакрилом несостоятельна из-за воспалительных изменений