Метод и устройство для измерения объемной активности газовой и аэрозольной фракций радиоактивных аэродисперсных систем

Автор: Цовьянов А.Г., Карев А.Е.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Гигиена

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: создание метода и устройства для дисперсного анализа и одновременного измерения объемной активности аэрозольной и газовой фракций радиоактивных аэродисперсных систем. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что для определения объемной активности пробы, содержащей газовую и аэрозольную фракции радионуклидов, необходимо измерение их активности в обоих агрегатных состояниях, в противном случае учет активности только одной из фракций приводит к занижению оценки дозы внутреннего облучения при ингаляционном поступлении данных радионуклидов в организм человека. Предложенный метод включает в себя отделение аэрозольной фракции от газовой инерционным осаждением на каскадных элементах импак-тора, последующее химическое преобразование газовой составляющей аэродисперсной системы в дисперсную фазу путем ввода паров реагента в газовый поток и осаждение образовавшихся аэрозольных частиц на фильтре. Устройство может быть использовано в промышленности для контроля радиоактивного загрязнения воздушной среды.

Аэрозоль, дисперсность, объемная активность, радионуклид

Короткий адрес: https://sciup.org/14917850

IDR: 14917850

Текст научной статьи Метод и устройство для измерения объемной активности газовой и аэрозольной фракций радиоактивных аэродисперсных систем

1Цель работы: описание метода и устройства для дисперсного анализа и одновременного измерения объемной активности аэрозольной и газовой фракций радиоактивных аэродисперсных систем. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что для определения объемной активности пробы, содержащей газовую и аэрозольную фракции радионуклидов, необходимо измерение их активности в обоих агрегатных состояниях, в противном случае учет активности только одной из фракций приводит к занижению оценки дозы внутреннего облучения при ингаляционном поступлении данных радионуклидов в организм человека. Многие аэрозоли сопровождаются газообразными продуктами, находящимися в определенном равновесии с веществами, содержащимися в аэрозольных частицах, и количество их зависит в основном от летучести вещества и параметров состояния (давления, состава и температуры) окружающей среды, например соединения радиоактивного йода, ртути, рутения и других радионуклидов. Для определения объемной активности пробы, содержащей газовую и аэрозольную фракцию данных радионуклидов, необходимо измерение их активности во всех агрегатных состояниях одновременно. Для решения этой задачи предлагается способ преобразования газоаэрозольных смесей в дисперсную фазу и устройство для реализации данного метода.

Предлагаемый метод основан на химическом преобразовании газовой составляющей газоаэрозольной смеси в дисперсную фазу. Под термином «газоаэрозольная смесь» понимается аэродисперсная система, в которой газовая составляющая представляет собой смесь нейтрального газа (воздух, инертный газ и т.п.) и химически активного компонента. Предлагаемый метод включает: 1) отделение аэрозольной фракции от газовой инерционным осаждением на каскадных элементах импактора и фильтре; 2) химическое преобразование газовой составляющей аэродисперсной системы в дисперсную фазу путем ввода паров реагента в газовый поток; 3) осаждение полученных частиц на фильтр.

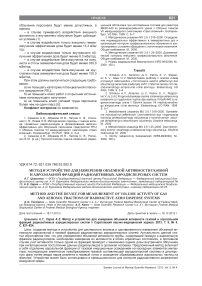

Устройство для реализации предлагаемого метода (рис. 1) состоит из расположенных последовательно импактора 1 , химического реактора 2 и присоединенной к реактору емкости для реагента 3 , преобразующего газовую составляющую аэроди-сперсной системы в дисперсную фазу.

Импактор 1 применяется для анализа дисперсности и определения объемной активности аэрозольной фракции аэродисперсной системы (обеспечива-

1 Ответственный автор — Цовьянов Александр Георгиевич Адрес: 123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 23.

Тел.: 8-499-190-93-38

Рис. 1. Схема устройства для реализации метода преобразования газоаэрозольных смесей в дисперсную фазу ет получение образцов для исследования на гамма/ альфа-спектрометрической установке).

С помощью химического реактора, в котором газообразная фракция, содержащаяся в пробе, преобразуется в дисперсную фазу, определяется объемная активность исследуемого радионуклида в газовой фракции. Реактор 2 представляет собой полую емкость, на входе в которую расположены два штуцера: штуцер 4 для подачи незначительной части газового потока в емкость с реагентом 3 и штуцер 5 для подачи паров реагента из емкости 3 в реактор 2 . На выходе из реактора находится фильтр, улавливающий образовавшиеся частицы, и сетка, предотвращающая разрыв фильтра. Активность исследуемого радионуклида, осажденного на фильтре, определяется с помощью гамма- (либо альфа)-спектрометрической установки.

Возможности метода преобразования аэроди-сперсных систем в дисперсную фазу были исследованы на примере смеси летучих и аэрозольных окислов рутения. В этом случае в качестве реагента может использоваться этанол, поскольку известно, что RuO4 активно взаимодействует с этанолом, при этом образуется RuO2 и продукты окисления этанола [1]. Реакции имеют вид:

RuO4 + 2C2H5OH → RuO2 + 2CH3COH + 2H2O(1)

RuO4 + C2H5OH → RuO2 + CH3CO2H + H2O(2)

RuO4 + C2H5OH → RuO2 + HOCO2H + 3RuO +

+ 2CO2 + 3H2O(3)

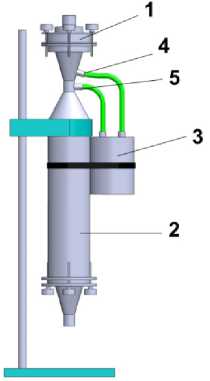

Рис. 2. Схема образования вихрей в реакционной камере

Измерение активности радиоактивного рутения может проводиться с помощью гамма-спектрометрической установки.

Параметры реакционной камеры были рассчитаны исходя из требований минимизации осаждения аэрозолей на внутренней поверхности химического реактора и необходимого времени реакции.

Минимизация осаждения аэрозолей на внутренней поверхности химического реактора достигается за счет уменьшения вероятности возникновения вихрей на входе в реакционную камеру и организации ламинарного потока в реакционной камере (рис. 2).

В этом случае воздействием неровностей внутренней поверхности можно пренебречь и осаждение образовавшегося аэрозоля на внутренней поверхности будет минимально. Опытным путем установлено,

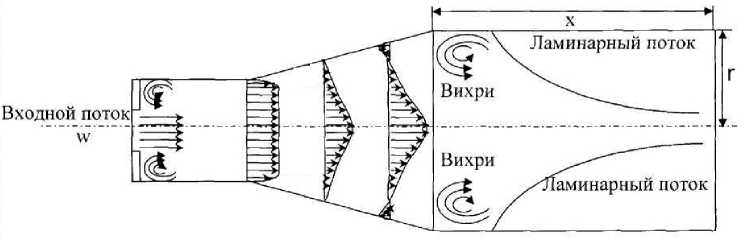

Рис. 3. Поле скоростей в устройстве что число Рейнольдса, при котором переход от ламинарного потока к турбулентному начинает влиять на осаждение, имеет значение Re=2300 [2]. Для камеры в форме трубы [3]:

Re = ux = wx % 2300 (4)

v vrr2 ’ V / где: u — средняя скорость потока, для трубы u=w/ πr2, см/с; x — длина реакционной камеры, см; r — внутренний радиус трубы (реакционной камеры), см; υ — кинематическая вязкость воздуха, υ=0,15см2/с; w — объемный расход (объемная скорость), см3/с.

Достаточность времени реакции достигается выбором такого соотношения объема реакционной камеры и объемного расхода через устройство, которое обеспечивает полноту реакции. Если t0 — время, за которое в реакцию вступило 99,99% вещества (исследуемого газа), то получаем условие:

t0 ≤ t = V / w = (x∙π∙r2 )/ w , (5)

где V — объем реакционной камеры, см3; t — время прохождения реакции в реакционной камере, с; x — длина реакционной камеры, см; r — внутренний радиус реакционной камеры, см.

Проведено численное моделирование течения воздушной среды в устройстве с помощью программного комплекса Star-CCM+, который предназначен для решения задач механики сплошных сред и реализован на основе методов вычислительной гидрогазодинамики (выпускается компанией CD-Adapco с 2004 г.) Трехмерная модель внутреннего объема устройства была создана в программе SolidWorks. Математическая модель для описания гидродинамических процессов, происходящих в устройстве, состояла из системы уравнений, описывающих стационарное турбулентное движение несжимаемой вязкой жидкости и включала в себя уравнение Навье-Стокса и систему уравнений, описывающих поле течения в κ-ε модели турбулентности.

В результате расчета получено поле скоростей в устройстве (рис. 3), из анализа которого следует, что объемная скорость потока через штуцер 5 (см. рис. 1) в 100–120 раз меньше, чем объемная скорость воздуха в верхней цилиндрической части реактора. Это приводит к тому, что незначительная часть воздуха от основного потока (от 0,8% при объемной скорости прокачки 20 л/мин до 1 % при 50 л/мин) направляется через штуцер 4 из реактора 2 в емкость для реагента 3, где насыщается парами реагента, после чего возвращается в реактор 2 через штуцер 5. Как было упомянуто ранее, минимизация осаждения аэрозолей на внутренней поверхности химического реактора достигается за счет уменьшения вероятности возникновения вихрей на входе в реакционную камеру и организации в ней ламинарного потока. В результате численного моделирования установлено, что на ла-минарность потока влияет угол расширения трубы. Расчеты показывают, что оптимальным углом является α=15°.

Заключение. Разработаны метод преобразования газоаэрозольных смесей в дисперсную фазу и устройство для его реализации, которое может быть использовано для дисперсного анализа и контроля фазового состава (соотношение «газ — аэрозоль») радиоактивных аэродисперсных систем в технологических коммуникациях, производственных помещениях и в окружающей среде. Метод опробован на примере смеси летучих и аэрозольных окислов рутения, однако обладает потенциалом для работы с другими радионуклидами (в зависимости от подбора химического реагента).

Список литературы Метод и устройство для измерения объемной активности газовой и аэрозольной фракций радиоактивных аэродисперсных систем

- Tojo G., Fernandez M. Oxidation of Primary Alcohols to Carboxylic Acids: A Guide to Current Common Practice. N. Y, USA: Springer Science+Business Media, LLC, 2007. P. 61-78

- Холзунов А. Г. Основы расчета пневматических приводов. М.: Машиностроение, 1964. С. 86

- Parker С. Reist Introduction to Aerosol Science. N. Y: Macmillan Publishing Company, 1984. P. 129-130.