Метод карт понятий как средство развития логического мышления учащихся

Автор: Мустакимова Ф.А., Аскарьянц В.П.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (32), 2018 года.

Бесплатный доступ

Для современного поколения большое значение имеют цифровые технологии. Для эффективного и интересного обучения студентов можно обучить составлять карты понятий, которые доступны и в цифровых приложениях.

Опорный конспект, карты понятий, интеллект карты, педагогическое мастерство

Короткий адрес: https://sciup.org/140272820

IDR: 140272820

Текст научной статьи Метод карт понятий как средство развития логического мышления учащихся

Новые методы и способы обучения намного активизируют познавательную деятельность студентов, и повышают интерес к учебе. Известный педагог-новатор В.Ф.Шаталов еще в далекие 70-е годы разработал свою методику преподавания, благодаря которой школьники почти все становились отличниками. Его принципы - повторение, проверка знаний, система оценки знаний, методика решения задач, опорные конспекты, спортивная работа с детьми. Ядро системы Шаталова - метод опорных сигналов. Объясняя учебный материал, Шаталов фиксировал на классной доске основное содержание урока с помощью ключевых слов, дат, географических названий и т.д., заключенных в рамки, соединенных стрелками, акцентированных подчеркиваниями и т.п.. От обычного конспекта «карточки памяти» Шаталова отличались продуманностью, системностью и лаконичностью.

Сегодня т.н. «опорные конспекты» Шаталова называют интеллект-картами или картами понятий. Их широко используют во всем мире благодаря книги Тони и Барри Бьюзен «Супермышление». Традиционные способы переработки информации трудоёмки и неэффективны. Т.Бьюзен( американский психолог) утверждает: «Традиционное конспектирование едет к неоправданным потерям времени, а именно: -записывается много ненужной информации; -теряется время на прочтение впоследствии этой ненужной информации; -теряется время на повторное прочтение ненужной информации; -теряется время на поиск ключевых слов.» [2]. И далее : «Последствия для нашего мозга. Постоянное использование неэффективных традиционных систем конспектирования имеет ряд негативных последствий для нашего мозга. Снижается способность к концентрации как результат вполне объяснимой реакции мозга на ненадлежащее с ним обращение. Мы приобретаем привычку тратить впустую много времени, разбирая собственные конспекты, ведя, по сути, конспектирование поверх конспектирования, пытаясь добраться до ускользающей от нас сути того, что изучаем. Мы переживаем потерю уверенности в собственных ментальных способностях и в самих себе. Мы теряем тягу к знаниям, столь свойственную малым детям, а также тем, кто имел счастье научиться, как следует правильно учиться. Мы страдаем от скуки и разочарования в учебе. Чем больше мы работаем, тем меньше продвигаемся вперед, поскольку, сами того не ведая, мы действуем наперекор собственной ментальной природе.»[2].

Современному поколению «цифровых аборигенов» [1] нравится все, что связано с визуализацией. Для создания интеллект-карт существует множество приложений, таких как iMindMap, MindManager, XMind, Bubble.us и др. Можно рисовать вручную, но цифровые карты мыслей более функциональны. Они компенсируют индивидуальные недостатки почерка. Также цифровые карты мыслей избавляют от необходимости носить с собой набор цветных ручек или карандашей и позволяют «волшебным» образом прикреплять к картам какие-то дополнительные данные. На сегодняшний день организовать работу с цифровыми картами в аудитории пока еще сложно – нет Wi-Fi, не у всех студентов есть ноутбуки и планшеты. Но дома такая возможность существует почти у всех.

Нами апробирована эта методика на занятиях по педагогическому мастерству. Создали презентацию в Power Point. Каждый слайд соответствовал одной теме. Первая тема: “Понятие о ПМ, цели, задачи предмета. Компоненты ПМ”. Рисуем схему: центральное ключевое понятие -“педагогическое мастерство - изображено наиболее крупно, что подчеркивает его статус. От центрального образа отходят семь толстых изогнутых цветных линий (тем): педагогические способности, педагогическая техника, актерское мастерство педагога, речь педагога, мастерство преподавания, педагогическое общение, психологопедагогическое воздействие. Эти ассоциации можно пронумеровать, чтобы подчеркнуть нужный порядок их следования. С каждой из основных тем может быть связано несколько ассоциаций второго уровня (подтем). Отношения между ними изображаются более тонкими кривыми, над которыми одним словом названа основная идея каждой вторичной ассоциации. Например: “Педагогическое общение” включает в себя виды, стили, структуру, средства общения (подтемы), они, в свою очередь, состоят из нескольких понятий, которые изображаются графически, что обогащает каждую ассоциацию. Получившиеся группы ассоциаций можно объединить какой-либо замкнутой фигурой, ее форма и цвет также пополняют ассоциативную сеть.

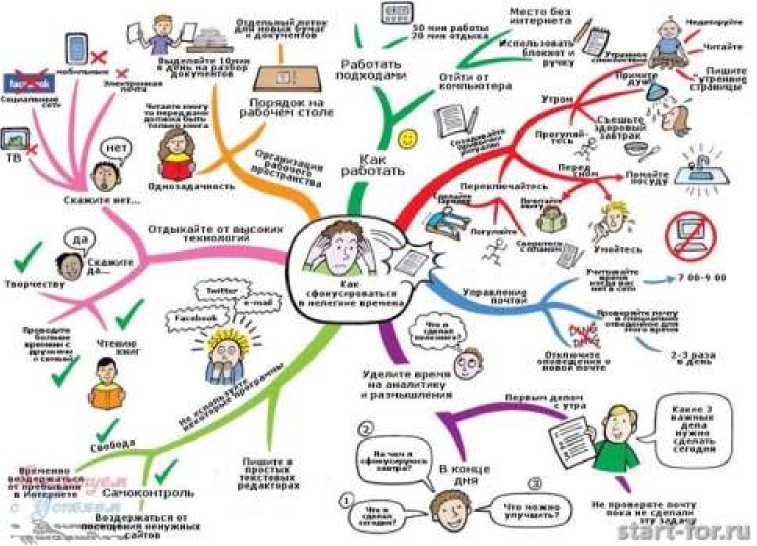

Таким образом, можно сделать вывод. Применение метода карт понятий действительно позволяет сделать учебный процесс интересным для учащихся, избавив их от необходимости заучивать большие объёмы материала. В результате применения метода карт понятий у учащихся формируются знания и развиваются умения, необходимые для самостоятельного поиска, восприятия, переработки и присвоения информации. (Рис 1). Опыт применения карт понятий показал, что они являются прекрасным средством для организации изучения нового материала. Работа над составлением карты понятий требует изучения источников информации с целью выделения связей между образующими её понятиями. Карты понятий являются эффективным средством для организации систематического повторения и обобщение материала.

Рис. 1.Карта понятий.

Список литературы Метод карт понятий как средство развития логического мышления учащихся

- Акрамова Л.Ю. Как обучать NET поколение? УзНИИПН им. Т.Н.Кары-Ниязи "Гармонично развитое поколение - условие стабильного развития Республики Узбекистан" Сб.научно-методических статей. № 3. Т., 2015. 38-42 с.

- Бьюзен Т. Супермышление / пер. с англ. Е.А. Самсонов. - 4-е изд. - Мн.: "Попурри", 2007. - С. 95.

- Ричард Ван Эк. Цифровой Game-Based Learning [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.educause.edu/node/49394.

- Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. Режим доступа: school4you.ru/../art/Шаталов%20В.Ф.%20-%20Эксперимент%20продолжается.pdf/.