Метод контроля образования трещиноватости в керне в ходе выполнения его исследований

Автор: Смирнов А.Н.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Добыча, переработка и транспортировка полезных ископаемых

Статья в выпуске: 2 (51) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219499

IDR: 140219499

Текст статьи Метод контроля образования трещиноватости в керне в ходе выполнения его исследований

ЗАО «Ифис», г. Тюмень, Россия

Применение метода микропрофилирования керна позволило отследить этап появления трещин при техногенном воздействии на его поверхность. Результаты замеров дают возможность определить природный или техногенный изначальный характер трещины. В статье приведен результат анализа одного из таких явлений.

Цель исследования: поиск методики анализа причин и контроля появления трещин в керне нефтегазовых месторождений в ходе выполнения его исследований.

Задачи исследования:

– анализ эффективности применения метода микропрофилирования (далее МкП) для контроля появления трещин в керне, начиная от этапа его распиловки до окончания исследований;

– анализ возможных причин появления трещин на керне в ходе его исследований;

– анализ данных МкП для установления природного или техногенного изначального характера трещины.

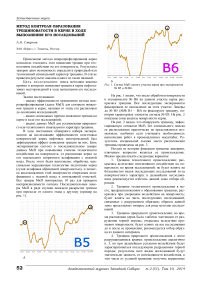

В ходе постановки обширного набора экспериментов на исследование эффективности подготовки поверхностей керна нефтяных месторождений был зафиксирован эффект появления трещин на них. Блок экспериментов состоял в последовательном замере данных МкП при повышении степени техногенного воздействия на поверхность: от распиловки керна до его тщательного вторичного шлифования с подачей воды. После этого были выполнены: обработка, максимально нарушающая технологию подготовки керна (сухая шлифовка абразивной поверхностью), и попытка восстановления этой поверхности очередным шлифованием с подачей воды и интенсивной очисткой. Все замеры МкП повторялись 10 раз для проверки воспроизводимости сигнала. Последовательные замеры МкП в ряде случаев показали раскрытие трещин при переходе от одного этапа к другому (пример на рис. 1).

72,3 72,85 72,9 72,95 73 73,05 73,1 73,15 73,2 73,25 73,3 73,35 73,4 мм

А

Б

Рис. 1. Сигнал МкП одного участка керна при эксперименте № В5 и № В6.

На рис. 1 видно, что после обработки поверхности в эксперименте № В6 на данном участке керна раскрылась трещина. Все последующие эксперименты фиксировали ее нахождение на этом участке. Замеры до № В5 (№№ В1 – В4) не фиксируют трещину, повторяя характерные элементы сигнала № В5. На рис. 2 показаны зоны анализа поверхности керна.

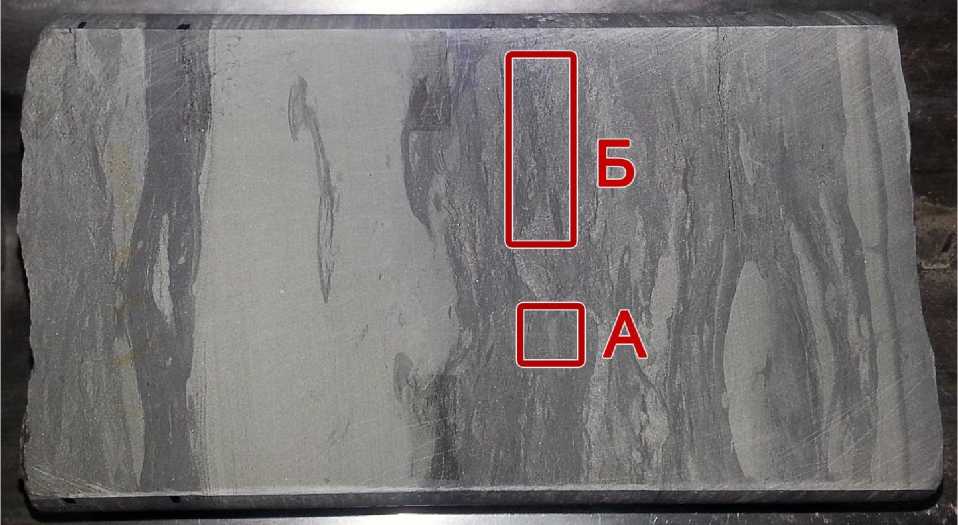

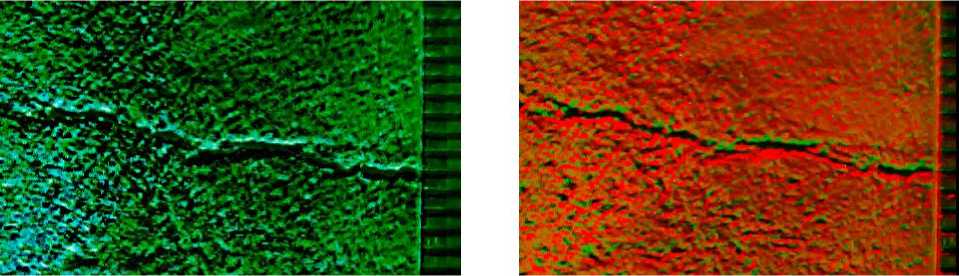

На рис. 2 видно, что обнаружить трещину, зафиксированную сигналом МкП, без специального поиска ее расположения практически не представляется возможным, особенно если учитывать необходимость выполнения работ в промышленных масштабах. Результаты специальной съемки места расположения трещины приведены на рис. 3.

Исходя из истории фиксации трещины замерами, ключевым вопросом является ее происхождение. Можно предположить следующие варианты:

-

1. Трещина техногенного происхождения; раскрылась вследствие интенсивного воздействия на поверхность во время исследований; не будет влиять на большинство видов последующих исследований из-за поверхностного характера; в дальнейших исследованиях рекомендуется избегать данной зоны отбора образцов.

-

2. Трещина техногенного происхождения в месте, предрасположенном к образованию трещины; раскрылась при умеренном воздействии на поверхность; будет влиять на часть последующих исследований, связанных с разрушением образцов; образец данной зоны представляет интерес для ряда методик исследований.

-

3. Трещина природного происхождения; во время распиловки керна была «забита» частицами от разрушения горной породы, открылась вследствие промывки поверхности; будет влиять на все исследования до и после ее проявления; рекомендуется отбор образца из данного интервала.

-

4. Трещина природного происхождения с легко разрушающимися краями; происхождение аналогично п. 3, но при дальнейшем усилении воздействия будет характеризоваться последующим разрушением горной породы; результаты всех видов исследований будут значительно зависеть от интенсивности воздействия, в том числе от условий хранения; получить корректные

результаты в образце на данном интервале чрезвычайно сложно.

Из указанных причин происхождения и соответствующих следствий видно, что от определения правильного варианта происхождения зависит выбор необходимости дополнительно изучать данный интервал, исключить его из мест отбора проб или возможно- сти пренебречь аномалией [1]. Для выявления характера трещины были проведены дополнительные исследования и анализ.

Была выполнена специальная детальная съемка участка керна, где трещина раскрывается более выражено (зона Б на рис. 2).

Рис. 2. Зоны анализа поверхности керна. Зона А – место снятия сигнала МкП. Б – зона поиска дальнейшего развития трещины.

Рис. 3. Съемка раскрывшейся трещины специальными средствами; деления справа в кадрах – около 0,5 мм.

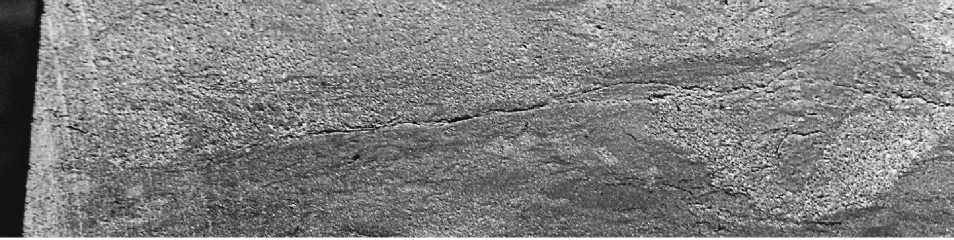

Рис. 4. Детальная съемка места раскрытия трещины в удалении от места замера МкП (специальные условия съемки, повышение контраста).

Дательный анализ строения разреза на рис. 4 показывает сложное слоистое строение, где трещина проходит по границе слоев с выраженным различием пород по гранулометрическому составу. Аналогичное расположение можно обнаружить с обратной стороны керна, которая не подвергалась обработке, но из-за отсутствия подготовки поверхности нельзя однозначно утверждать, что локальное проявление трещины является развитием исследуемой трещины. В целом из этих наблюдений можно утверждать, что трещина, как минимум, прошла по месту предрасположенном к обра- зованию трещины.

Далее детальному анализу подверглась динамика изменения сигнала МкП после раскрытия трещины. На рис. 5 -8 последовательно приведены сигналы МкП по мере дальнейшей обработки поверхности и снятия замеров.

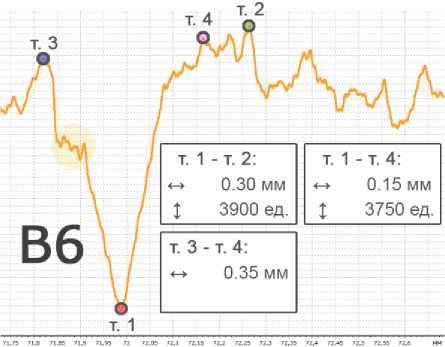

Рис. 5. Сигнал МкП при эксперименте № В6.

Рис. 6. Сигнал МкП при эксперименте № В7.

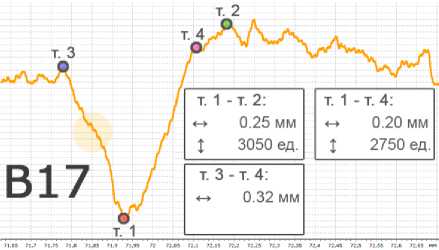

Рис. 7. Сигнал МкП при эксперименте № В17.

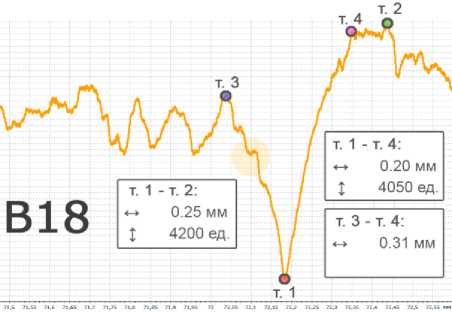

Рис. 8. Сигнал МкП при эксперименте № В18.

В экспериментах №№ В6, В7 степень воздействия на горную породу увеличивается: в В6 выполнена вторичная шлифовка с подачей воды, в В7 - дополнительная просушка, очистка и продувка. Анализ сигнала по расставленным контрольным точкам показывает, что трещина «углубилась». В эксперименте № В17 для исследования отзыва сигнала на нарушение методики подготовки поверхности была выполнена сухая обработка наждачной бумагой. Частицы, отделившиеся от горной породы из-за абразивного воздействия, «забили» поровое пространство, сгладив сигнал. Сигнал от трещины, аналогично, резко уменьшился по глубине. В эксперименте № В18 исследован эффект попытки восстановить поверхность после некорректной обработки: поверхность в третий раз обрабатывалась на шлифовальном диске с подачей воды, очищалась с подачей воды, высушивалась и продувалась. На сигнале проступили «следы» агрессивного абразивного износа. Трещина вновь «углубилась», но вертикальная составляющая сигнала не достигла значения на этапе В7. Динамика изменения вертикальной составляющей сигнала согласуется с предположительным результатом воздействия на каждом этапе, аномального развития или исчезновения не наблюдается.

Наиболее важным является анализ динамики изменения горизонтальной составляющей сигнала между указанными контрольными точками. Из него видно, что расстояние между «краями» трещины (рис. 5, 7, 8: точки 3 и 4; рис. 6: точки 3 и 2) остается практически неизменным: 0,31 ÷ 0,35 мм. Оно не прогрессирует, а незначительно меняется из-за локального изменения рельефа после очередной обработки поверхности.

Результаты анализа динамики сигнала МкП позволяют исключить второй и четвертый варианты происхождения трещины, поскольку размеры трещины не прогрессируют. В четвертом случае сигналы МкП должны были бы выраженно показать рост трещины от эксперимента № В7 к № В18, чего не наблюдается. Во втором случае - должно было бы наблюдаться постоянное увеличение размера трещины (не ярко выраженное), поскольку предел прочности был достигнут еще в эксперименте № В6, а далее усилие воздействия только возрастало.

Таким образом, благодаря анализу изменений в сигналах МкП и учету косвенных признаков по специальным визуальным наблюдениям, было установлено, что в данном случае трещина имеет природный характер происхождения, а интервал ее расположения строго рекомендуется для отбора пробы в случае потоковых исследований.

Важно отметить, что история фиксации трещины также должна учитываться при прочих исследованиях керна на данном интервале. Например, в случае исследований проницаемости поточным методом до ее «раскрытия» результат будет значительно отличаться от результата этого же метода после «раскрытия». Напротив, исследование образца на проницаемость практически не будет зависеть от степени обработки поверхности (или времени отбора), но будет значительно различаться от соседних образцов.

Также важно отметить, что данный анализ проведен post factum по результатам исследования с иными целями. В случае, если бы МкП не применялась, трещину размером 0,3 мм так и не удалось бы зафиксировать. Визуально она почти не различима без изначального знания ее расположения и применения специальных средств съемки. Поэтому, если бы даже она была открыта изначально, вероятность обнаружения близка к вероятности случайного отбора пробы из данного интервала – трещина была бы обнаружена уже после получения аномального результата.

Обнаружение трещины методом МкП не потребовало какого-либо изменения методики проведения замера или дополнительной квалификации лаборантов. Использование методики МкП до проведения исследований и после какого-либо техногенного воздействия на керн (его обработка, хранение) может быть использовано для поиска зон техногенного раскрытия трещин с целью учета этого фактора в дальнейших исследованиях. Также исследование показало, что целенаправленный поиск природных мелких трещин коллекторов методом МкП возможен, но является трудоемким и требует дополнительной разработки методики проведения таких исследований на локальных участках керна.

Список литературы Метод контроля образования трещиноватости в керне в ходе выполнения его исследований

- Семенов В.В., Ратников И.Б., Сокова К.И. и др. Актуальные вопросы петрофизики сложнопостроенных коллекторов/Под ред. д. г.-м. н. И.Г. Шнурмана. -Краснодар: Просвещение-Юг, 2010. -С. 110-170