Метод оперативной оценки радиоэлектронной обстановки в интересах обеспечения скрытности и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

Автор: Козирацкий Ю.Л., Иванцов А.В., Мамаджанян Е.А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 3 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Разработан метод оперативной оценки радиоэлектронной обстановки в интересах обеспечения скрытности и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в группировке. Метод основан на представлении в матричном виде составляющих уровня демаскирующего излучения (непреднамеренных) помех от каждого радиоэлектронного средства, что дало возможность индивидуально учитывать каждый из действующих факторов и оценивать его влияние.

Оценка радиоэлектронной обстановки, электромагнитная совместимость

Короткий адрес: https://sciup.org/146279354

IDR: 146279354 | УДК: 621.371.3 | DOI: 10.17516/1999-494X-0037

Текст научной статьи Метод оперативной оценки радиоэлектронной обстановки в интересах обеспечения скрытности и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

ны на оперативное использование в условиях сложной быстроменяющейся радиоэлектронной обстановки.

Целью настоящей статьи является разработка метода оперативной оценки РЭО в интересах обеспечения скрытности и ЭМС группировки РЭС, позволяющего на основе определения уровня демаскирующего излучения (непреднамеренных помех) от каждой РЭС оперативно управлять организационными и техническими параметрами их функционирования.

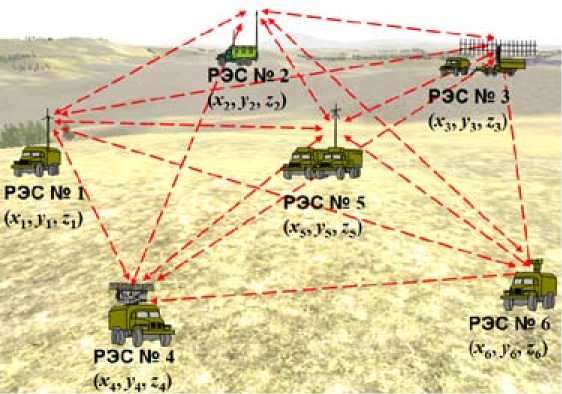

Примем, что на определенной территории функционирует m РЭС, каждое из которых имеет приемное и передающее устройства, размещенные в одной точке. Все средства характеризуются априори известными параметрами размещения, включающими географические координаты x i , y i и высоту над уровнем моря, с учетом высоты подъема антенны z.

Пример взаимного размещения РЭС при m = 6 представлен на рис. 1.

Каждое i -е РЭС характеризуется следующими априори известными параметрами:

1) техническими параметрами РЭС:

выходной мощностью РЭС P ВЬ1х ;

амплитудной диаграммой направленности передающей антенны F^j ;

амплитудной диаграммой направленности приемной антенны F 2 (9 j );

коэффициентом усиления передающей антенны G h;

коэффициентом усиления приемной антенны G2, ;

несущей (центральной) частотой f ;

шириной спектра сигнала A fci = f i - fB i ;

шириной полосы пропускания приемника A f i ;

Каждая ij -я пара РЭС характеризуется следующими параметрами совместного функционирования:

расстоянием между i -м и j -м РЭС R y ( R 2 = ( xi - Xj )2 + ( yt - yj )2 + ( zi - zj )2 );

Рис. 1. Пример взаимного расположения РЭС в группировке

Fig. 1. Example of radio-electronic equipment mutual disposition in a group коэффициентом рассогласования по поляризации kij(γ);

коэффициентом рассогласования по частоте K ij (f);

коэффициентом затухания на трассе между i -м и j -м РЭС T ( R j ).

Коэффициенты затухания на трассе T ( R j ) определяются по известным методикам [3, 4] исходя из характеристик РЭС и профиля трасс распространения между i -м и j -м РЭС. Значение коэффициента рассогласования по поляризации k ij (γ) (от 0 до 1) определяется углом γ между направлениями поляризации непреднамеренной помехи и антенны (РЭС-ОВП).

Коэффициент рассогласования по частоте K ij (f) можно вычислить так:

∞∫ H 2( f ) Sp ( f ) df

.

Kij(f)=-∞ ∞

∫ Sp ( f ) df

-∞

Мощность сигнала i -й РЭС как источника непреднамеренных помех (РЭС-ИНП) на входе приемника j -го РЭС-объекта воздействия помех (РЭС-ОВП) на основе приведенных выше исходных данных определяется выражением [5]

(

Р = Р ij вых i

F\( 6 y) ■ ^(j ■ G ir G 2Г T ( Ry) ■ Kjf ) ■ j ) . (2)

I 4 n Ry )

В случае попарной оценки рассматривается поочередное воздействие каждого РЭС-ИНП на каждое РЭС-ОВП соответственно. На основе (2) можно построить матрицу взаимного влияния следующего вида:

Очевидно, что составляющие главной диагонали матрицы должны показывать воздействие РЭС самой на себя и не будут учитываться в дальнейших расчетах. Кроме того, если i -я и j -я РЭС являются корреспондентами одной радиосети, то сигналы i -й РЭС на входе приемника j -й РЭС и, наоборот, будут не помеховыми, а полезными, и в матрице также учитываться не должны.

Таким образом, матрица (3) преобразуется к виду

II ^в|| =

P21

Pj 1

P 12 0

Pj 2

P 1 i

P 2 i 0

Р , Р . Р m 1 m 2 mj

р

...

р,

...

р

...

0...

...0

Однако полученная матрица взаимного влияния (4) требует определенной декомпозиции для доступного представления всех параметров и характеристик, влияющих на обеспечение ЭМС группировки РЭС.

Введем следующие показатели:

K j - коэффициент частотно-поляризационного рассогласования, определяемый выражением

K j = ln K j ( f ) ■ K j Y ) = ln ( K j ( f ) ■ cos Y ) ; (5)

Mij – показатель ослабления, определяемый выражением

M =ln ij

(( lv

I

4-Rj J

)

T ( Rj)

Qij – коэффициент антенн, определяемый выражением

Qj =ln ( F?^ j. ) G i, G 2 ,) .

С использованием введенных показателей и с учетом свойств логарифмов выражение (2) можно преобразовать как:

ln Pj =

f

In P '•' i

v

Я

( 4 n Ry )

) ■ yi ) ■ G ! i ■ G 2 i ■ T ( Rj ) ■ Kj ( f ) ■ kj( Y ) =

)

= Pl вых i + Mij + Qij + Kij .

С учетом принятых обозначений матрица взаимного влияния может быть представлена в виде суммы матриц

II P.\ L. = (I P- вых| L. + ML. ■ ML. ' 1 ^ 1™ ) . (9)

Матрица (9) определяет лишь парное взаимное влияние РЭС в группировке. Однако на каждое РЭС в группировке будут воздействовать непреднамеренными помехами различной интенсивности все РЭС. Для определения суммарной мощности непреднамеренных помех необходимо осуществить потенцирование элементов матрицы (9) и последующее умножение [7]:

II « :|I m = ln {1 1 ^ .1” Ч И 1 m } . (10)

Для принятия решения о том, совместимы РЭС или нет, осуществляется определение суммарного воздействия всех m – 1 РЭС на j -ю РЭС и сравнение его с допустимой пороговой величиной помехи на входе приемника i -й РЭС, которая определяет минимально допустимое для работы РЭС с требуемым качеством отношение сигнал/помеха на входе приемника РЭС. При выполнении условия P z j < P Пор j считают, что ЭМС выполнена, при P ^ j - P пор j - ЭМС не выполнена.

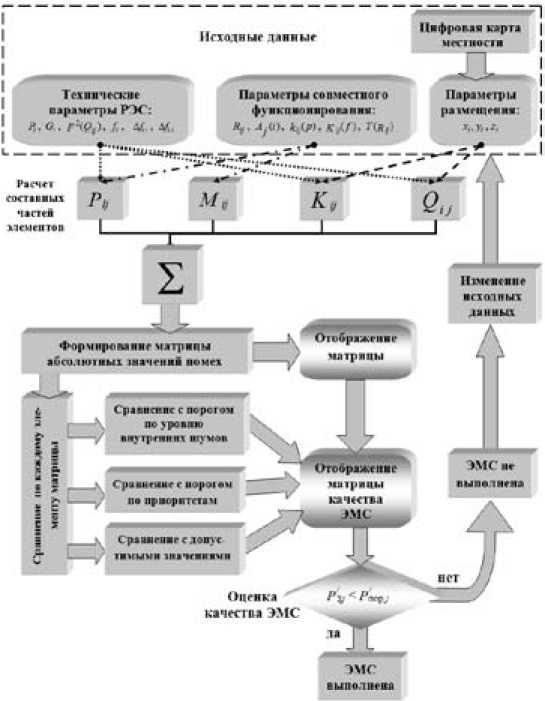

На основе разработанного метода возможно составить алгоритм оценки радиоэлектронной обстановки группировки РЭС, представленный на рис. 2.

Таким образом, разработан метод оперативной оценки радиоэлектронной обстановки в интересах обеспечения скрытности и электромагнитной совместимости группировки РЭС, по-

Рис. 2. Алгоритм оценки радиоэлектронной обстановки

Fig. 2. Radio-frequency environment estimation algorithm зволяющий на основе определения суммарного уровня взаимных непреднамеренных помех РЭС оперативно управлять организационными и техническими параметрами их функционирования. Особенностью метода является представление в матричном виде составляющих уровня непреднамеренных помех от каждой РЭС, что дало возможность индивидуально учитывать каждый из действующих факторов и оценивать его влияние, а логарифмическое преобразование позволило перейти от произведения коэффициентов к их сумме.

Список литературы Метод оперативной оценки радиоэлектронной обстановки в интересах обеспечения скрытности и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

- Модели информационного конфликта средств поиска и обнаружения; ред. Ю.Л. Козирацкий. М.: Радиотехника, 2013. 232 с

- Козирацкий Ю.Л., Сорокин А.Д., Ступницкий М.М. Управление использованием радиочастотного спектра, Вооружение, политика конверсия. 1996, 5-6, 40-45

- Управление радиочастотным спектром и электромагнитной совместимостью радиосистем; ред. М.А. Быховский. М.: Эко-Трендз, 2006. 376 с

- Управление радиочастотным спектром и электромагнитной совместимостью радиосистем; ред. М.А. Быховский. М.: Эко-Трендз, 2006. 376 с

- Липатников В.А., Кулешов И.А. Управление радиочастотным спектром. СПб.: ВАС, 2011. 384 с

- Посохин Н.И., Сонников В.Г., Максимов Ю.Н. Радиоэлектронная борьба. СПб.: ВКА им. Можайского, 2002. 375 с

- Радиолокационные антенные устройства. Справочник по радиолокации. Пер. с англ. Т. 2; ред. М. Сколник. М.: Сов. радио, 1977. 397 с

- Покорная О.Ю., Ковалева М.И. Математика, аналитическая геометрия и линейная алгебра. Ч. 1. Матрицы и определители. Воронеж: ВАИУ, 2011. 41 с