Метод определения положения и размеров челюстей на телерентгенограмме в боковой проекции

Автор: Верстаков Д.В., Дмитриенко Т.Д., Юхнов И.Н., Керобян В.И.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

Разработка методов анализа размеров и положения челюстей в структуре лицевой области до настоящего времени остается актуальной задачей и направлена на улучшение методов диагностики аномалий.

Телерентгенограмма, физиологическая окклюзия, аномалии окклюзии в сагиттальном направлении, окклюзионная плоскость, вариантная анатомия челюстей

Короткий адрес: https://sciup.org/142242414

IDR: 142242414 | УДК: 616.314-089-23

Текст научной статьи Метод определения положения и размеров челюстей на телерентгенограмме в боковой проекции

Телерентгенография головы по праву считается одним из объективных методов исследования. В клинической ортодонтической практике указанный метод входит в обязательный протокол исследования пациентов с аномалиями окклюзии [1]. В данном исследовании автор уделяет внимание прогнозированию положения протетической плоскости с учетом нижнечелюстной линии и параллельности ее с нижней альвеолярно-окклюзионной линией при различных типах роста челюстей.

Построение окклюзинной линии на боковой телерентгенограмме нередко затруднено при зубо-альвеолярных деформациях, в связи с чем предложено построение суставного круга, центром которого является суставная головка челюсти [2].

В ходе аналитической оценки данных цефалометрии специалистами обращено внимание на особенности положения челюстей при различных соматотипах челюстно-лицевой области [3]. Положение челюстей в структуре черепа в целом определено многочисленными факторами, в том числе и вариабельностью формы и размеров частей и отростков верней и нижней челюсти.

Широкий спектр вариаций верхней и нижней челюсти отмечен морфологами и клиницистам в учебной литературе [4]. Однако в приведенных исследованиях не указаны особенности положения линии окклюзионной плоскости, не приведены сведения о методах определения ориентиров для оценки размеров челюстей и варианты их соразмерности.

Заслуживают внимания исследования специалистов, направленные на изучение особенностей челюстно-лицевой области в различные периоды онтогенеза [5]. Отмечено влияние одонтометрических показателей на форму зубных дуг и размеры челюстей [6].

В то же время в представленных работах не указано значение положения челюстей в пе-реднее-заднем направлении с учетом типов роста носо-челюстного комплекса.

Исследователи отмечают важность и необходимость учета типов роста челюстей на их положение в структуре кранио-фациального комплекса [7]. Представлены методы определения соразмерности параметров лица и головы с одонтометрическими показателями [8]. Разработаны и запатентованы способы определения размеров зубов и зубных арок, которые учитывают индивидуальность головы и лица [9, 10]. Вполне закономерным считается факт изменения положения челюстей в структуре черепа при аномалиях окклюзии в сагиттальном направлении [11]. В то же время в работах не были представлены данные о методах определения положения челюстей, оценки соразмерности их частей и о различиях в размерах указанных органов между собой.

Аномальное положение челюстей нередко сочетается с аномалиями положения зубов и приводит к изменениям морфологии тканей пародонта и нарушению кровообращения в них [12, 13]. Подобные изменения определяют тактику лечения, направленную на улучшение состояния тканей челюстно-лицевой области и ставит перед клиницистами определенные задачи [14, 15].

Таким образом, исследования, направленные на разработку дополнительных объективных методов диагностики и лечения пациентов с аномалиями положения и размеров челюстей, являются актуальными и определяют цель работы.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать на телерентгенограмме методику оценки расположения челюстей и их соразмерности.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

При ретроспективном исследовании оценивались телерентгенограммы 58 пациентов с физиологической окклюзией и 39 телерентгенограмм с аномалиями окклюзии в сагиттальном направлении.

Рандомизация телерентгенограмм при физиологической окклюзии (1-я группа) проводилась по принципу распределения с учетом позиции верхней челюсти, определяемой по величине угла A-N-Se.

Было выделено 3 подгруппы. В первую подгруппу отнесли рентгенограммы, на которых величина лицевого угла Шварца составляла от 83° до 87°.

Во второй подгруппе антепозиция верхней челюсти была связана с увеличением лицевого угла более 88°, а в третьей подгруппе отмечалось уменьшение угла менее 82°.

Телерентгенограммы с аномалиями окклюзии (2-я группа) разделили на 2-й подгруппы. В 1-й подгруппе были телерентгенограммы с характерными признаками мезиальной окклюзии, во 2-й подгруппе – с дистальной окклюзией.

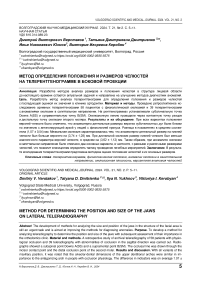

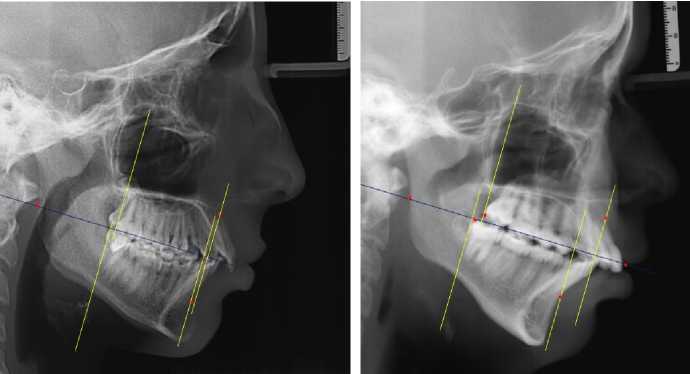

На рентгенограммах устанавливали точки Downs. На верхней челюсти субспинальная точка A(SS) располагалась в наиболее вогнутой точке альвеолярного отростка по переднему его краю. На нижней челюсти супраментальная точка B(SM) соответствовала месту наибольшей вогнутости переднего края альвеолярной части. Окклюзионную линию проводили через контактную точку резцов (vРOcP) и дистальную точку окклюзии второго нижнего моляра (hРOcP). Место пересечения окклюзионной линии с дистальным краем ветви нижней челюсти (ramus mandibule) обозначали как «rmРOcP». Перпендикулярно к окклюзионной плоскости проводили линии из точек «А(SS)» и «В(SМ)», что определяло их проекцию на окклюзионную линию. Аналогично отмечали положения дистальных окклюзионных точек верхней и нижней челюсти (рис. 1).

а

Рис. 1. Положение основных точек (а) и линейных ориентиров (б) для анализа положения и размеров челюстей

б

Альвеолярно-дентальный размер верхней челюсти и нижней челюсти оценивали по окклюзионной линии между вертикалями, ограничивающими исследуемые челюсти. Положение верхней челюсти оценивали по величине размера «rmOcP-А», а нижней челюсти по расстоянию «rmOcP-В». Линия смыкания губ обозначалась как точка «sto», вблизи которой проходила окклюзионная линия. Данный ориентир позволял провести окклюзионную плоскость при аномалиях положения резцов в вертикальном направлении, когда была сложность определения резцовой окклюзионной точки (vРOcP).

Учитывая вариабельность размеров, обусловленных анатомо-физиологическими вари- антами размеров и положения челюстей, в проводимом исследовании учитывались не абсолютные величины, а разница между анализируемыми параметрами.

Статистическими методами анализа определяли среднюю величину, сигмальное отклонение и ошибку репрезентативности (М ± m).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

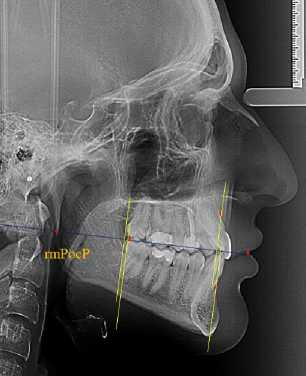

При анализе рентгенограмм, было отмечено, что на 26 снимках из 58 [(44,83 ± 6,53) %] отмечалась нормопозиция верхней челюсти. При этом средняя величина лицевого угла (ANSe) составила (85,04 ± 0,56)°, и пациенты

Расстояние от конструируемой точки окклюзионной плоскости на ветви челюсти («rmРOcP») до апикальных точек Downs на обеих челюстях также коррелировало между собой, и средняя величина различия показателей составляла (1,23 ± 0,69) мм. Проекция нижней апикальной точки на окклюзионную линию, как правило, располагалась несколько кпереди проекции верхней апикальной точки, на величину около 1 мм, что соответствовало оптимальным данным Wits-анализа.

Аналогичное расстояние было отмечено и при расположении дистальных окклюзионных точек верхней и нижней челюсти (рис. 2).

были отнесены к 1-й группе 1-й подгруппе. Антепо-зиция верхней челюсти была отмечена на 20 телерентгенограммах [(34,483 ± 6,24) %], при этом величина лицевого угла составляла (89,12 ± 0,62)°. Ретропозиция была отмечена на 12 рентгенограммах [(20,69 ± 5,32) %], а средняя величина лицевого угла составляла (80,21 ± 0,48)°.

При всех вариантах положения верхней челюсти, было отмечено, что альвеолярно-дентальные размеры верхних зубо-челюстных дуг были близки по значению к аналогичным размерам нижней челюсти и разница в размерах не превышала 1,0–1,5 мм, а средняя величина различия показателей составляла (1,07 ± 0,54) мм.

а б в

Рис. 2. Положение апикальных точек и челюстей при нормопозиции (а), антепозиции (б) и ретропозиции (в) верхней челюсти

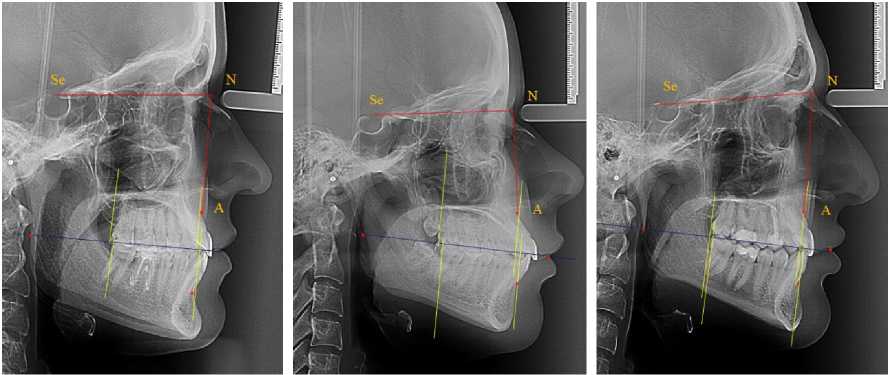

При сагиттальной патологии прикуса встречались варианты, при которых отмечалось равенство либо не равенство альвеолярно-дентальных размеров челюстей. Однако вне зависимости от этого, как правило, была отмечена разница в положении челюстей, измеряемая от конструируемой точки «rmРOcP» до точек апикальных базисов по Downs. С дистальной окклюзией было 20 снимков и с мезиальной окклюзией – 19 снимков.

Характерной особенностью мезиальной окклюзии было увеличение расстояния между проекционными апикальными точками, при котором существенно смещалась кпереди нижняя челюсть, а Wits-число имело отрицательные значения. Также дистальная точка нижнего моляра была расположена кпереди от верхней дистальной точки окклюзии второго моляра. Относительно равными считались показатели альвеолярно-дентальных размеров, при которых разница не превышала 1,5 мм. Тем не менее расстояние «rmРOcP-B(SM)» превышало расстояние «rmРOcP-A(SS)» в среднем по группе на (6,87 ± 1,62) мм, что свидетельствовало об аномалии положения челюстей, при котором визуально нижняя челюсть располагалась впереди верхней челюсти (рис. 3).

В тех случаях, когда при мезиальной окклюзии альвеолярно-дентальные размеры были различными, размер нижней челюсти превышал аналогичный параметр верхней челюсти в среднем на (3,74 ± 1,28) мм.

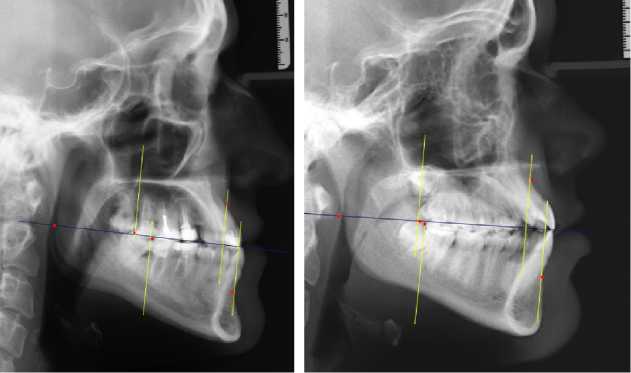

На рентенограммах с признаками дистальной окклюзии Wits-число имело положительные значения. Дистальная точка нижнего моляра была расположена позади верхней дистальной точки окклюзии второго моляра. Относительно равными, так же как и при анализе снимков с мезиальной окклюзией, считались показатели альвеолярно-дентальных размеров, при которых разница не превышала 1,5 мм. Тем не ме- нее расстояние «rmРOcP-A(SS)» превышало расстояние «rmРOcP-B(SM)» в среднем по группе на (5,29 ± 1,47) мм (рис. 4).

а б

Рис. 3. Положение апикальных точек и челюстей при мезиальной окклюзии с равными (а) и разными (б) альвеолярно-дентальными размерами зубо-челюстных дуг

а б

Рис. 4. Положение апикальных точек и челюстей при дистальной окклюзии с равными (а) и разными (б) альвеолярно-дентальными размерами зубочелюстных дуг

В тех случаях, когда при дистальной окклюзии альвеолярно-дентальные размеры были различными, размер нижней челюсти превышал аналогичный параметр верхней челюсти, в среднем на (3,62 ± 1,12) мм.

Таким образом, размеры и положения челюстей при физиологической окклюзии, как правило, были практически равны между собой, не зависимо от типологических особенностей зубочелюстных дуг и положения челюстей в структуре лицевого отдела головы. Полученные данные были использованы при анализе размеров и положения челюстей у людей с аномалиями окклюзии в сагиттальном направлении. При этом, было отмечено два основных варианта, как при мезиальной, так и при дистальной окклюзии, а именно с равными и различными размерами челюстей. Данные позволят клиницистам определять тактику проведения лечебных мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования телерентгенограмм предложена методика определения положения челюстей и их размеров, основанная на определении альвеолярно-дентальных размеров челюстей и их положение по отношению к относительно стабильным анатомическим ориентирам. Предложенная методика позволит клиницистам определять тактику проведения лечебных мероприятий.

Список литературы Метод определения положения и размеров челюстей на телерентгенограмме в боковой проекции

- Фомин И. В. Особенности расположения мандибулярной и окклюзионной плоскостей на теле-рентгенограммах с разными типами роста лица. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2023;20(2): 26–29.

- Шкарин В. В., Фомин И. В., Дмитриенко Т. Д. и др. Алгоритм построения окклюзионной плоскости и определения расположения окклюзионных точек на боковой телерентгенограмме. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2023;20(4):45–51.

- Domenyuk D. A., Melekhow S. V., Weisheim L. D. Analitical approach withim cephalometric studies as-sessment in people with various somatotypes. Archiv EuroMedica. 2019;9(3):103–111.

- Краюшкин А. И., Воробьев А. А., Александрова Л. И., Ефимова Е. Ю. Нормальная анатомия головы и шеи. Москва, 2012. 288 с.

- Горелик Е. В., Измайлова Т. И., Краюшкин А. И. Особенности краниофациального комплекса в различные возрастные периоды. Морфология. 2006; 129(4):39.

- Коробкеев А. А., Цатурян Л. Д., Ведешина Э. Г. Особенности челюстно-лицевой области при макро-донтизме постоянных зубов. Ставрополь, 2016. 159 с.

- Коробкеев А. А., Доменюк Д. А., Шкарин В. В. Особенности типов роста лицевого отдела головы при физиологической окклюзии. Медицинский Вестник Северного Кавказа. 2018;13(4):627–630.

- Доменюк Д. А., Коробкеев А. А., Лепилин А. В., Ведешина Э. Г. Методы определения индивидуальных размеров зубных дуг по морфометрическим параметрам челюстно-лицевой области. Ставрополь, 2016. 144 с.

- Филимонова Е. В., Чижикова Т. С., Климова Н. Н. Патент на изобретение RUS 2402265. 27.10.2010. Способ оценки размеров зубов по индивидуальным параметрам лица.: заявка: № 2009109899/14: заявл. 18.03.2009.

- Ведешина Э. Г., Доменюк Д. А. Патент на изобретение RUS 2626699. 31.07.2017. Способ определения типа зубной системы.: заявка № 2016122541: за-явл. 07.06.2016.

- Доменюк Д. А., Коннов В. В., Коробкеев А. А. и др. Патогенез, клиника и методы лечения мышечно-суставной дисфункции у больных стоматологического профиля с сагиттальными аномалиями окклюзии. Ставрополь, 2015. 238 с.

- Давыдов Б. Н., Доменюк Д. А. Особенности микроциркуляции в тканях пародонта у детей ключевых возрастных групп, страдающих сахарным диабетом 1-го типа. Часть I. Пародонтология. 2019;24(1): 4–10.

- Давыдов Б. Н., Сумкина О. Б., Будайчиев Г. М. Изменение морфологического состояния тканей па-родонтального комплекса в динамике ортодонтиче-ского перемещения зубов (Экспериментальное исследование). Пародонтология. 2018;23;1(86):69–78.

- Доменюк Д. А., Чуков С. З., Боташева В. С. и др. Морфология тканей зубов и пародонта при дозированном нагружении. Ставрополь, 2016. 244 с.

- Чижикова Т. С., Климова Н. Н., Дмитриенко Д. С. Основные задачи врача ортодонта при диспансеризации студентов. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2011;6:108.