Метод определения содержания связующего в полимерных композиционных материалах при динамическом нагреве

Автор: Постнов В.И.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Механика и машиностроение

Статья в выпуске: 3-2 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе представлена методика определения содержания полимерных связующих в угле-, органо- и органоуглепластиках. По результатам исследований получены корреляционные зависимости содержания связующих в полимерных композиционных материалах (ПКМ) от изменения их массовых характеристик при нагреве.

Полимерные связующие, композиционные материалы, массовые характеристики, нагрев

Короткий адрес: https://sciup.org/148198667

IDR: 148198667 | УДК: 678.06-419:677.494

Текст научной статьи Метод определения содержания связующего в полимерных композиционных материалах при динамическом нагреве

Методики термического анализа (ТА) широко используются в количественном и качественном анализах, при определении важных физических и механических свойств материалов, в фундаментальных исследованиях природы химических реакций.

Большое распространение получили методы, основанные на измерении определенных свойств веществ как функции температуры. При изучении процесса деструкции и стабилизации свойств полимеров используется термогравиметрический анализ (ТГА), а при исследовании тепловых эффектов в нагреваемом полимере – дифференциальный термический анализ (ДТА). Эти методы объединены в приборе “Дериватог-раф Q-1000” и применяются для определения термических характеристик новых структур, сополимеров с различным соотношением мономеров, при выборе оптимальных условий синтеза или термообработки [1, 2].

Существующие методики определения содержания связующего в органопластиках и углепластиках, составляющих гибридную композицию при динамическом нагреве имеют недостатки.

Основным недостатком вышеназванной методики является невозможность создания идентичных условий во всех случаях. Другими словами, кривые чистого связующего в составе КМ будут неидентичные [3]. Факторы, влияющие на характер кривой: скорость нагрева печи; атмосфера печи; форма держателя образца; масса образца; растворимость в образце выделяющихся из него газов; размер частиц; теплота реакции; плотность упаковки частиц образца; состав образца; теплопроводность.

Идентичность кривых можно обеспечить лишь введением в анализ оценки кривой ДТG [4, Постнов Вячеслав Иванович, доктор технических наук, заместитель директора по науке.

-

3, 5]. По кривой ДТG можно точно определить температуры начала, max скорости и завершения реакции, а также разделить два близко лежащих процесса.

Применяемая термогравиметрия обеспечивает одновременно точность и быстроту оценки по сравнению перед химическим методом, методом ИКС и ЯМР. Однако ошибкой было бы оценивать соотношение компонентов только лишь по максимуму кривых ДТG или площадью под кривой [6] без оценки TGA. Реакции деструкции связующих и органоволокна близки, но не перекрываются полностью, что служит основанием для разрабатываемой методики [4]. В случае перекрывающих друг друга реакций изменение веса на кривой ТG между двумя max. Погрешность этого метода незначительна, если реакции перекрываются незначительно, или молекулярные веса их сильно различаются. Опыт показывает, что ход начального и конечного участка кривой ДТG является довольно симметричным, поэтому ошибка невелика, если минимум кривой принимается за точку, где одна реакция закончена, а вторая только началась. Утверждается, что первая реакция вызывает минимум кривой изменение веса, тождественное тому, которое вызвано второй реакцией до минимума кривой.

Используя результаты анализа литературных источников и многочисленные эксперименты, был сделан выбор режима работы дереватог-рафа для различных типов полимерных связующих, по которым сделан вывод, что характер изменений на дереватограммах мало зависит от скорости нагрева. При этом смещаются только температуры, характеризующие начало и конец физико-химических процессов, происходящих в образце. С увеличением скорости нагрева эти температуры увеличиваются. Поэтому была принята скорость нагрева образцов – 20°С/мин. При такой скорости нагрева ошибка эксперимента между параллельными измерениями по методике составила не более 0,3 %. Все режимы регистрирующего устройства подбирались исходя из удобства обработки диаграмм:

-

- скорость подачи диаграмм 5 мм/мин;

-

- максимальная температура нагрева 650°С (диапазоне 1000 °С);

-

- чувствительность по каналам: ДТG – 500 µν , ДТА – 250 µν , TG – 500 µν .

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Навеска. Вес исследуемого образца подбирается таким образом, чтобы заполнялся весь объем тигля. Навеска при этом не превышает значения 350 ч 400 мг.

Тигель. Проведен эксперимент по определению влияния тигля на ход анализа со связующим ФП-520, так как диаграмма данного связующего наиболее сложная и имеет два характерных пика и наполнитель.

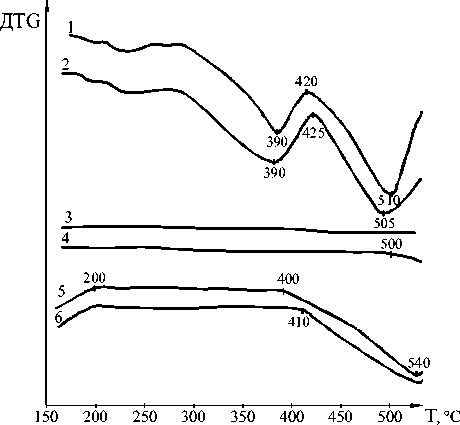

Из рис. 1 видно, что в платиновом тигле с крышкой процессы окисления начинаются при более высокой (на 5 ÷ 10 °С) температуре для связующих и органоволокон, а для углеволокна нет отклонений температуры в исследуемых диапазонах температур. Таким образом, был выбран тигель платиновый с крышкой, так как анализ

Рис. 1. Характер изменения ДТG для компонентов ПКМ:

1 – ДТG для ФП-520 в керамическом тигле; 2 – ДТG для ФП-520 в платиновом тигле; 3 – ДТG для ЛУП-01, Элур П-01 в платиновом тигле; 4 – ДТG для углеволокна в керамическом тигле; 5 – ДТG для сатина, саржи, трикотажа из СВМ в керамическом тигле; 6 – ДТG те же материалы (пункт 5) в платиновом тигле композиционного материала будет протекать в атмосфере газов, выделяющихся при деструкции связующего, что сдерживает предел окисления наполнителя.

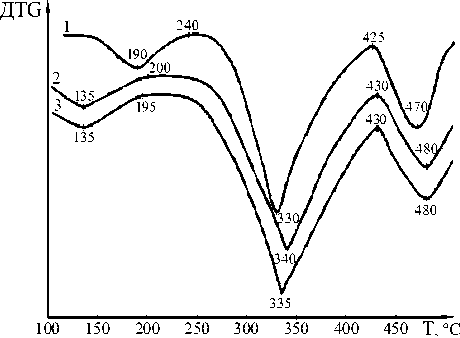

Состояние образца. Влияние габаритов образца на характер изменения ДТG проводилось на органопластиках с ЭДТ-69. На рис. 2 заметно влияние размеров образца. В монолитном, крупном образце задерживается выход легкотекучих веществ. Пик в области 135 °С характерен для всех органопластиков и будет рассмотрен ниже. В крупном и мелком образцах температуры пика деструкции связующего в области 340 °С снижены. Температуры 200 °С и 430°С для образца органопластика измельченного и образца средних размеров остаются неизменными и характеризуют конец выделения легколетучих веществ и раздел между деструкцией связующего и органоволокна. Таким образом, размер одного образца в навеске ограничен размерами 2х5х10 мм.

Обработка диаграммы. Основным параметром для расчета содержания связующего выбрано изменение веса образца, определяемое по диаграмме TG, в диапазоне температур деструкций связующего, которые определяются по диаграмме ДТG.

Использование ДТG для количественного определения содержания связующего не дало положительных результатов, так как площадь под кривой зависит от чувствительности регистрирующего устройства и различно у разных приборов. Весы же поверяются для всех приборов.

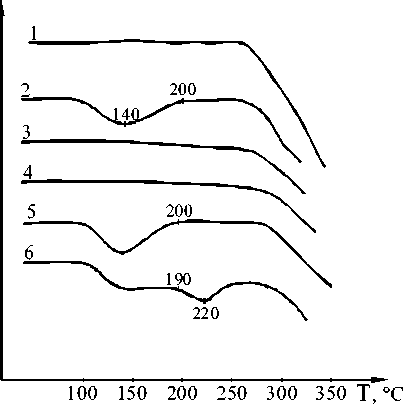

Выбор начальной температуры. Из рис. 3 видно, что для углепластиков вес не меняется вплоть до начала деструкции. Для органопластиков наблюдается характерный пик в области

Рис. 2. Диаграмма ДТG органопластика на ЭДТ-69:

1 – один крупный образец; 2 – образец разрезан на 4 размером 2х5х10 мм; 3 – образец измельчен для частиц размером не более 1 мм

ДТG

Рис. 3. Диаграммы ДТG:

1 – углепластик; 2 – органоволокно (потеря веса Дm=4%); 3 – тот же образец органоволокна после смачивания в воде и сушки на воздухе (Дm=1%); 4 – образец органопластика (СВМ+ЭДТ-69н), отвержденного при повышенной температуре; 5 – органопластик (СВМ+ЭДТ-69н); 6 – органопластик (СВМ+ФП-520)

Т=120 ^ 130 °С, связанный с выходом адсорбированных продуктов из образца. Высушенный при 100 °С образец органопластика (СВМ+ЭДТ-69н) при первом испытании (диаграмма 2) имеет характерный пик и потерю веса до 200 °С (4 %). При повторном испытании этого же образца пика нет даже при прямом увлажнении и сушке на воздухе. Образец отвержденного органопластика имеет тот же пик, за который ни вода, ни летучие вещества не ответственны.

Таким образом начальная температура Т 1 для ФП-520 принимается равной 190 °С, для остальных связующих – 200 °С. Т 1является средним значением по результата многочисленных испытаний.

Выбор конечной температуры. Конечная температура Т2 выбиралась как среднее значение по результатам большого числа испытаний на образцах с различным содержанием связующих и рассчитывалась по формуле т =

Т 2

n

n

ДТG

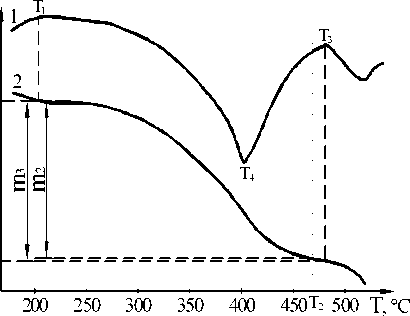

Рис. 4. Диаграммы:

1 – ДТG органопластиков на УП-2227, ЭДТ-69н, 5-211Б и 5-211БН; 2 – ТG органопластиков

где Т 3 – температура раздела между деструкцией связующего и органоволокна (рис. 4). Расчет проводился для Т 2 и Т 3. Данные сравнивались между собой.

Для ФПР-520 расчет вели по Т 2, так как явного раздела не было и Т 3 считалась по наличию ступеньки на общей картине деструкции третьего пика связующего и деструкции СВМ. Расчет гибридных композиций велся по Т 1, Т 2 и Т 3 органопластика на основе соответствующего связующего. Температуры Т 1 и Т 2 для всех связующих приведены в табл. 1.

Обработка диаграммы. На диаграмме ДТG (рис. 4) отмечалось место раздела деструкций связующего и наполнителя, соответствующее Т 3. На диаграмме Т отмечались температуры Т 1 и Т 2. Проводились пунктирные линии, соответствующие Т 1, Т 2, Т 3 до пересечения с TG. Изменение веса от Т 1 до Т 2 обозначено m2 , от Т 1 до Т 3 соответственно m3 . Величина навески m0 , С0 – содержания связующего, полученные m2 , m3 являлись основой для расчета градуировочной зависимости.

Подготовка образцов. Проверка влияния режимов формования (без вакуума, под вакуумом, в автоклаве, в печи, с заниженным температурным режимом и т.д.) на характеристики ДТG показала, что они отсутствуют.

Образцы для градуировочных кривых готовились следующим образом:

-

- образцы наполнителя размером 5,0х 5,0 мм взвешивались с точностью 0,2 мг;

-

- готовились растворы связующего различной концентрации;

Таблица 1. Значения температуры Т 1 и Т 2

|

Марка связующего |

5-211Б |

5-211БН |

ЭДТ-69н |

УП-2227 |

ФП-520 |

|

Т 1 , °С |

200 |

200 |

200 |

200 |

190 |

|

Т 2 , °С |

480 |

440 |

440 |

480 |

480 |

Таблица 2. Диапазон изменения содержания связующего в различных видах пластика

|

Вид пластика |

Тип связующего |

Количество образцов |

Диапазон изменения содержания связующего % (вес) |

|

|

min |

max |

|||

|

Углепластик (УП) |

5-211Б |

80 |

46,91 |

52,01 |

|

Органопластик (ОП) |

5-211Б |

50 |

47,92 |

62,07 |

|

УП |

5-211БН |

60 |

51,85 |

58,72 |

|

ОП |

5-211БН |

50 |

48,5 |

63,86 |

|

ОП |

ФП-520 |

120 |

28,32 |

67,51 |

|

УП |

УП-2227 |

50 |

44,82 |

50,26 |

|

ОП |

УП-2227 |

160 |

38,7 |

68,10 |

|

УП |

ЭДТ-69 |

80 |

39,8 |

64,48 |

|

ОП |

ЭДТ-69 |

121 |

45,29 |

74,53 |

|

Органоуглеплас тик (ОУП) |

ЭДТ-69 |

80 |

43,8 |

58,06 |

|

ОУП |

УП-2227 |

100 |

39,0 |

67,0 |

|

ОУП |

5-211Б |

80 |

47,6 |

60,5 |

|

ОУП |

2-211БН |

60 |

49,2 |

63,2 |

валось содержание связующего;

ся анализу на дереватографе. m Расчет проводился по суммарным данным всего образца. Данные градуировочных образцов ответстве в табл. 2. Снятие дериватограмм. Проводилась на двух дериватографах Q-1000 по режимам, приведенным ранее. Каждый образец делился в среднем на 4 навески, причем измерение не менее, где для од чем на 10 образцов проводили на обоих дерива- жна быть тографах. На дер сы m4 , со ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ массой, со ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПКМ Рассчи Основные факторы. На каждой дериватог-рамме отмечались следующие параметры (рис. 4): Т 1 – по ДТG, m1 – по ТG, Т 3 – ДТG, m3 – по Значе ТG, Т 4 – по ДТG – температура максимальной скорости деструкции связующего, m2 – по ТG после расчета Т2 . По отмеченным параметрам дериватограмм Поиск рассчитывались следующие факторы: дилось оп n Z T 3 С = f- Т. = -1; (1) ( m 2 n - = f m n • C c m c = 100% ’ (2) Была денных вы |

масса связующего в образцах; авеска; держание связующего (%); m 3 – относительные потери масс со- m 0 нно до температур Т2 и Т3 . n Z (T 3 - T 4) 1 4 (3) |

|||

|

n ного связующего в постоянна. иватограмме отме ответствующая ра ответствующей те тывалась относительн ния Д Т приведен основных законо ределение следующ т3 2 ; С = f — 4 0 J 1 т 0. ( т 2 ) ; m c = f ( т составлена програ ше зависимостей. |

еличина Д Т дол- чалась потеря мас-знице между m1 и л пературе Т4 + Д Т . m ая потеря массы . m 0 ы в табл. 3 мерностей. Прово-их зависимостей: ; С = f [ m4 1 ; j I m 0 ) ) ; m c = f ( m 4 ) . мма поиска приве- |

|||

Таблица 3. Значения А Т

|

5-211Б |

5-211БН |

УП-2227 |

ФП-520 |

ЭДТ-69 |

|

|

А Т , °С |

80 |

120 |

75 |

90 |

95 |

Таблица 4. Коэффициенты уравнений для 5-211Б

|

Вид ПКМ |

Вид ур авнения |

В 0 |

В 1 |

В 2 |

R |

S,% |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

Углепластик |

С = В 0 + В 1 • |

' т^ 1 1 т о ) |

12,97 |

141,02 |

- |

0,8 |

0,33 |

|

С = В о + В 1 • |

' т,_ 1 1 т о ) |

9,82 |

150,92 |

- |

0,85 |

0,29 |

|

|

О рганопластик |

С = В о + В 1 • |

' т^ I 1 т о ) |

-19,45 |

245,18 |

- |

0,99 |

0,23 |

|

С = В о + В 1 • |

' т^ ) 1 т о ) |

-12,53 |

222,43 |

- |

0,99 |

0,32 |

|

|

С = В о + В 1 • |

' т., 1 1 т о J |

-37,03 |

298,94 |

- |

0,98 |

0,50 |

|

|

Органоуглепластик |

С = В о + В 1 • |

' т,, 1 1 т о J |

3,5 |

171,54 |

- |

0,96 |

0,53 |

|

С = В о + В 1 • |

' т,, 1 1 т о J |

150,8 |

-846,04 |

1740,8 |

0,97 |

0,40 |

|

|

С = В о + В 1 • |

' т^ 1 1 т о ) |

7,86 |

158,12 |

- |

0,96 |

0,44 |

|

Таблица 5. Коэффициенты уравнений для 5-211БН

|

Вид ПКМ |

Вид уравнения |

В 0 |

В 1 |

В 2 |

R |

S,% |

|

Углепластик |

С = В 0 + В 1 -f 1 1 - 0 ) |

17,91 |

134,85 |

- |

0,99 |

0,03 |

|

С = В 0 + В 1 -f 1 1 - 0 ) |

17,86 |

136,29 |

- |

0,99 |

0,08 |

|

|

О рганоп ластик |

С = В 0 + В 1 -f 1 ( - 0 ) |

3,16 |

215 |

- |

0,99 |

1,5 |

|

С = В 0 + В 1 -f 1 1 - 0 ) |

26,55 |

1,96 |

- |

0,99 |

0,89 |

|

|

Органоуглепластик |

f - ) С = В 0 + В 1 - 1 —2- 1 1 - 0 ) |

2,08 |

197,8 |

- |

0,80 |

0,9 |

Таблица 6. Коэффициенты уравнений для УП-2227

|

Вид ПКМ |

Вид уравнения |

В 0 |

В 1 |

В 2 |

R |

S,% |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

||||

|

Углепластик |

С = В 0 + В 1 - |

2 1 - 0 ) |

+ В 2 |

f - 2 ( - 0 |

2 ) |

-232,65 |

2149,2 |

-4096 |

0,93 |

0,36 |

|

С = В 0 + В 1 - |

< - 0 ) |

+ В 2 - |

f - 4 1 1 - 0 ) |

2 |

-61,87 |

821,93 |

-15,36 |

0,93 |

0,69 |

|

|

Органопластик |

С = В 0 + В 1 - |

f - 1 1 - 0 ) |

12,66 |

150,31 |

- |

0,95 |

0,57 |

|||

|

С = В 0 + В 1 - |

- 2 . - 0 ) |

+ В 2 - |

- 2 .- 0 ) |

2 |

-13,92 |

345,61 |

-348,81 |

0,96 |

0,52 |

|

|

С = В 0 + В 1 - |

f - 1 1 - 0 ) |

15,33 |

140,32 |

- |

0,97 |

0,45 |

||||

|

С = В 0 + В 1 - |

- 4 1 - 0 ) |

13,10 |

149,45 |

- |

0,95 |

0,62 |

||||

|

Органоуглепластик |

С = В 0 + В 1 - |

f - 2' 1 - 0 ) |

-0,18 |

200,94 |

- |

0,99 |

0,33 |

|||

|

С = В 0 + В 1 - |

f - 4 1 1 - 0 ) |

0,62 |

195,56 |

- |

0,98 |

0,45 |

||||

Таблица 7. Коэффициенты уравнений для ФП-520

|

Органопластик |

С = В 0 + В , -f - 2 1 - 0 ) |

-5,87 |

375,24 |

- |

0,93 |

0,83 |

|

|

С = В 0 + В 1 -f - 3 L В 2 -1 - 0 ) |

f - 3 1 < - 0 ) |

-35,12 |

1285,57 |

-4180,65 |

0,95 |

0,75 |

Таблица 8. Коэффициенты уравнений для ЭДТ-69Н

|

Вид ПКМ |

Вид уравнения |

В 0 |

В 1 |

В 2 |

R |

S,% |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

||

|

Углепластик |

С = В 0 + В 1 • |

т 2 1 т 0 ) |

27,52 |

90,35 |

- |

0,96 |

0,71 |

|

|

С = В 0 + В 1 • |

Г т' 1 т 0 ) |

30,96 |

82,18 |

- |

0,98 |

0,46 |

||

|

Органопластик |

С = В 0 + В 1 • |

Г т ' 1 т 0 ) |

14,63 |

133,26 |

- |

0,97 |

0,43 |

|

|

С = В 0 + В 1 • |

Г т' 1 т 0 > |

16,68 |

131,29 |

- |

0,99 |

0,21 |

||

|

С = В 0 + В 1 • |

Г т 4 ' 1 т 0 > |

12,30 |

110,83 |

- |

0,97 |

0,43 |

||

|

Органоуглепластик |

С = В 0 + В 1 • |

Г т 2 ' 1 т 0 > |

23,12 |

110,83 |

- |

0,96 |

0,74 |

|

|

С = В 0 + В 1{ т 2 1 т 0 ) |

ь В 2 • |

2 т, . т 0 ) |

59,36 |

-123,74 |

361,0 |

0,97 |

0,65 |

|

|

С = В 0 + В 1 • |

Г т 4 ' ( т 0 > |

19,79 |

115,94 |

- |

0,97 |

0,55 |

||

Таблица 9. Сравнение результатов анализа органопластиков полученных по различным методикам

|

№ образца |

Номер рулона препрега на СВМ в серийном производств е |

Полное содержание связующего и летучих веществ, % |

Содержание связующего, % |

|||

|

Метод вымывания растворителями |

Рентгеновс кий метод |

Экспресс-контроль без учета летучих веществ |

Метод динамического нагрева |

Метод весового контроля |

||

|

1 |

Р601 |

53,14 |

53,3 |

50,7 |

52,61 |

51,4 |

|

2 |

Р513 |

52,21 |

53,9 |

48,6 |

51,18 |

52,8 |

|

3 |

Р603 |

55,4 |

54,6 |

50,8 |

54,2 |

52,9 |

|

4 |

Р512К |

54,0 |

50,5 |

48,9 |

53,2 |

55,6 |

|

5 |

Р512Н |

55,0 |

53,2 |

45,9 |

54,0 |

54,3 |

|

6 |

Р511Н |

57,07 |

52,9 |

48,5 |

55,1 |

52,7 |

|

7 |

Р605 |

52,65 |

53,6 |

50,0 |

50,2 |

51,2 |

METHOD FOR DETERMINING TIES IN POLYMER COMPOSITE MATERIALS AT DYNAMIC HEATING

Vyacheslav Postnov, Doctor of Technics, Deputy Director for

Расчет коэффициентов в0 , в1 , в2 проводился для следующих видов управлений:

1у = в о + в1 x; у = в о + в1 -; у = в + (x) в 1;

x0

у = в 0 + в1 • X + в 2 • х ; у = в о + В1 • X + в 2 • Z.

Отбор приемлемой зависимости производился по коэффициенту корреляции R между рассчитанными по уравнению данными и исходными. Для тех же рассчитанных значений функций yp и исходных y0 вычислялось среднее квадратичное отклонение S .

Расчетные данные для ПКМ приведены в табл. 4 - 8 только для коэффициентов, которые дают R > 0,8 и S < 1,5%. При равных параметрах R и S предпочтение отдается более простому линейному уравнению.

Проверка полученных уравнений проводилась на серийных материалах, полученных в производстве изделий из органопластика. Сравнение результатов проводилось по нескольким методикам в т.ч. по методике весового контроля, используемой в серийном производстве. Результаты анализа приведены в табл. 9.

Таким образом, разработанная методика позволяет проводить точный контроль содержания связующего в органо- и органоуглепластиках, что необходимо для проведения прочностных расчетов высоконагруженных конструкций из ПКМ и оценки их качества в условиях серийного производства.

Список литературы Метод определения содержания связующего в полимерных композиционных материалах при динамическом нагреве

- Аненкова Н.Г., Сахарова Л.Н. Применение физико-химических методов для изучения процессов деструкции и стабилизации свойств полимеров//Пластические массы. 1987. № 7. С. 15

- Барнес П.А. Область применения новых методов и оборудования в термическом анализе. (перевод Р-22076) Thermochimica Acta, I987. 114 с.

- Уэндланд У. Термические метода анализа, Мир, 1978. 505 с.

- Паулик Ф., Паулик Й., Эрдей Л. Теоретические основы дериватографии. Будапешт, 1974. 412 с.

- Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров, М., Мир, 1983. 457 с.

- Балог Н. и др. Применение методик термического анализа к изучению пиролитического разложения и воспламеняемости некоторых полимеров. Thermochimica Acta, I985. 93 с.