Метод определения забойного давления в скважине с учетом вспенивания скважинного флюида

Автор: Королев М.С., Нурмакин А.В., Некдаров И.Х., Сергеев А.Г.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 3 (64) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219972

IDR: 140219972

Текст статьи Метод определения забойного давления в скважине с учетом вспенивания скважинного флюида

Источником информации для оценки потенциала добычи скважины являются промысловые данные, качеству которых уделяется большое внимание. Однако при сбросе свободного газа из затрубного пространства через обратный клапан в систему нефтесбора при забойных давлениях близких к давлениям насыщения, большое количество газа поднимается по затрубному пространству, это делает оценку работы скважины и потенциала скважины более затруднительной по причине того, что газ снижает плотность жидкости в затрубном пространстве. Таким образом, реальная плотность жидкости в затрубном пространстве значительно ниже, чем принятая для расчетов по утвержденным методикам и соответственно рассчитанный коэффициент продуктивности скважины при этом оказывается завышенным.

Распределение газа, подаваемого через насос и поступающего в затрубное пространство, зависит от геометрии скважины, угла отклонения скважины от вертикали, газового фактора, модели насоса и наличия сепаратора газа (и его типа). Исследования скважин на месторождениях показали, что, действительно, в некоторых скважинах количество газа, поднимаемого по обсадной колонне, очень незначительно, в других случаях – поднимается большое количество газа (рисунок 1).

Для подтверждения данного анализа мы собрали данные по скважинам с ЭЦНами где проведены исследования по плотностному каротажу в скважинах и рассчитаны динамические забойные давления. Расчеты показали, что эквивалентные плотности, при которых жидкость в затрубном пространстве соответствовала бы показаниям датчика давления, находятся в диапазоне 0,13 до 0,58 г/см3. Это показывает, что у нас есть газовый поток во многих скважинах и, что для приемлемой оценки динамического забойного давления в скважинах с ЭЦНами одного замера динамического уровня недостаточно (рис. 2).

Рис. 1. Распределение забойных давлений, рассчитанных согласно данным измерений по ПГИ и ЦНИПР от динамического уровня в затрубном пространстве для реальных скважин Сугмут-ского месторождения.

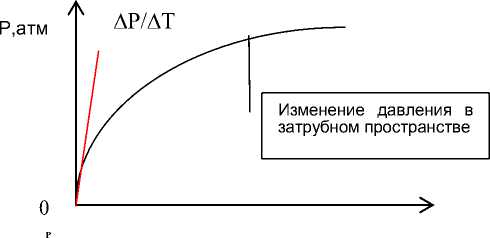

Замер изменения давления в затрубном пространстве производится путем закрытия затрубной задвижки скважины при постоянной работе скважины.

Рис. 2. Зависимость абсолютной погрешности А = Pзаб(ЦНИПР) - Рзаб(ПГИ) от динамического уровня.

Время изменения давления может составлять всего 5 минут, если поток газа большой, и 40 минут, когда газа очень мало: время проведения замера зависит от роста давления зафиксированного на устье, необходим рост давления достаточный для проведения замера: обычно порядка нескольких атмосфер.

Основным преимуществом данных замеров является то, что они не влияют на добычу нефти, не требу- ют никакого специального оборудования, и они обычно могут быть проведены в течение менее чем 30 минут. Однако при их проведении требуется, чтобы задвижки на фонтанной арматуре были исправны, а используемый манометр был бы достаточно точен.

Несмотря на то, что повсеместно считается, что скорость увеличения давления на устье связана с количеством имеющегося газа и его поступлением в ствол, фактические физические параметры данного явления очень сложны и включают многофазовые потоки в наклонно-направленных скважинах и возможное образование пены. Опубликованные в статье «Acoustic Determination of Producing Bottomhole Pressure» SPE 14254 корреляции никогда не применялись и для наклонно-направленных скважин или для скважин, в которых насосы установлены на относительно большом расстоянии от забоя. Но тем не менее по нашим скважинам был получен прекрасный результат по корреляции скорости повышения давления (АР/АТ), помноженной на объем газа в затрубном пространстве (Da), и коэффициента поправки на газ (f) для жидкости в затрубном пространстве. Это та же самая корреляция, которая была изучена в работах [1, 2].

Различные параметры, которые появляются при корреляции, рассчитываются следующим образом:

Коэффициент поправки на газ ( f ) рассчитывается по показаниям датчика давления ЭЦНа и плотности нефти (плотность нефти в поверхностных условиях).

Объем газа в затрубном пространстве является суммой объема газа выше уровня жидкости и объемом столба газообразной жидкости, полученной при помощи коэффициента поправки на газ. Общий объем газа в затрубном пространстве выражается в виде величины Da, которая представляет собой глубину динамического уровня (D) плюс расстояние между динамическим уровнем и ЭЦНом, умноженное на коэффициент поправки на газ (f). Для того чтобы определить, приемлема ли данная корреляция в рамках нефтегазоносной провинции, нам необходимо получить побольше дан- ных по месторождениям.

При построении корреляции использовалась математическая модель, примененная Подио и Гильбертом при построении их корреляций. В общем виде уравнение записывается f = Ao + К1 Aix

DP

Log ( D a X b?)

I

, (1)

где коэффициенты A i определяются методом регрессии.

Из-за недостаточного количества точек корреляция не может быть предусмотрена для коэффициента поправки на газ ниже 0,25.

Если коэффициент ниже 0,25, то это свидетельствует об очень большом количестве газа в затрубном пространстве. Если нельзя установить насос на большей глубине, то это означает отсутствие потенциала по увеличению уровня добычи.

Данная корреляция используется, прежде всего, для определения забойного давления в тех случаях, когда ЭЦНы не снабжены датчиками давления.

Корреляция Da * DP/DT и коэффициента поправки на газ позволяет определить давление на входе в насос, когда мы знаем скорость повышения давления (DP/DT) и динамический уровень. Однако при расчете динамического уровня Da имеется одна трудность, связанная с тем, что нам необходимо знать концентрацию газа в столбе жидкости, что нам и требуется определить. Эту проблему мы решаем путем повторений. Сначала, мы применяем корреляцию, используя величину динамического уровня D без внесения поправки. Из Da * AP/AT мы определяем коэффициент поправки на газ, который мы используем при первой поправке динамического уровня D: к величине динамического уровня D мы прибавляем расстояние между динамическим уровнем и ЭЦНом, умноженное на коэффициент поправки на газ. При помощи коэффициента поправки на газ мы получаем величину концентрации газа в столбе жидкости, которую мы применяем для внесения поправки и получения динамического уровня Da. При помощи новой величины динамического уровня Da мы начинаем тот же самый процесс, получаем новый коэффициент поправки на газ и новую величину динамического уровня Da. Мы повторяем этот процесс до тех пор, пока величина динамического уровня Da не станет постоянной.[3]

Однако, это исследование существенно зависит от величины роста затрубного давления. Если рост затрубного давления составляет менее 0,1 атм за 5 минут, то такой тест использовать нельзя .

AP Рк. з — Рн. з

Определение = (2)

A T T где Pк.з – конечное давление в затрубном пространстве, P н.з – начальное давление в затрубном пространстве.

Данная корректировка подразумевает, что мы знаем концентрацию газа в столбе жидкости, что мы как раз пытаемся определить. Данная проблема решается путем повторов с использованием заранее определенной корреляции.

Сначала берем Da = Dl и рассчитываем величину (Da* A P/ A t) 1 . При помощи корреляции получаем первый коэффициент поправки на газ f 1 .

Затем, первый коэффициент поправки на газ К1 повторно вводится в формулу (2), в результате чего получаем первый скорректированный динамический уровень D a . (Da* A P/ A t)2 затем пересчитывается, и получаем второй коэффициент поправки на газ f 2 .

Данное повторение повторяется до тех пор, пока последний коэффициент поправки на газ (f 0 ) 2 не станет близким к последнему (Da* A P/ A t)2 . В это время повторение закончилось, и мы достигли правильной величины Da. Коэффициент поправки на газ f определяется из

корреляции .

Общая формула, используемая для расчета давления на уровне установки насоса, может быть выражена следующим образом:

Рн = Рз + go '°---(4)10

где, Pз – давление в затрубном пространстве и давление на уровне насоса (атм.), go - плотность нефти в поверхностных условиях, f o – коэффициент поправки на газ, L – разница между фактической вертикальной глубиной установки насоса и фактической вертикальной глубиной жидкости (м.)

Рис. 3. Расчет крутизны кривой A P/ A T.

Р з

= Рэ

+ g о*( L3 — Lh )10

, (5)

где, P Э – давление на уровне насоса (атм), g o – плотность нефти в поверхностных условиях, Lз – глубина забоя(м), Lн – глубина спуска насоса (м)

Список литературы Метод определения забойного давления в скважине с учетом вспенивания скважинного флюида

- Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Aникеев Д.П. Новый подход к исследованию скважин и пластов//Нефтяное хозяйство. -2002. -№ 6. -С. 113.

- Закиров И.С. Развитие теории и практики разработки нефтяных месторождений. Научно-технический центр «Регулярная и хаотическая динамика», г. Ижевск, 2006. -356 с.

- Закиров И.С. Уточнение модели пласта по фактическим данным разработки месторождения//Геология нефти и газа. -1997. -№ 11. -С. 43-48.