Метод оптимизации риска электроустановок

Автор: Ермина Т.В., Никольский О.К.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Энергообеспечение и энерготехнологии

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье предложен новый подход в определении приемлемого риска безопасности электроустановок напряжением до 1000В, в основе которого положен метод анализа «затраты-выгоды».

Электробезопасность, критерии оптимизации, социально-экономический ущерб

Короткий адрес: https://sciup.org/14082023

IDR: 14082023 | УДК: 631.31:658.382.3

Текст научной статьи Метод оптимизации риска электроустановок

В основе определения приемлемого риска безопасности электроустановок лежит экономическое обоснование выбора его значения [1]. Действующая отечественная и международная практика выбора приемлемого уровня безопасности не имеет строгого научного обоснования и строится на умозрительном представлении, сущность которого сводится к тому, что общество готово (или не готово) платить за издержки технологического прогресса. Здесь выгода общества определяется соотношением между затратами на обеспечение безопасности и ценой ущерба от предполагаемых опасностей. На наш взгляд, использование при нормировании безопасности эмпирических подходов и общественного мнения, которые могут формироваться и интерпретироваться в зависимости от существующей или навязываемой людям точек зрения, представляется достаточно субъективным.

Рассмотрим некоторые соображения о возможности реализации на практике подхода, сводящегося к обоснованию оптимальных значений рисков электроустановки. При этом в качестве критерия оптимизации выберем суммарные издержки, связанные как с предупреждением возможных опасностей, так и с ожидаемым ущербом людских, материальных и природных ресурсов за некоторый период времени t эксплуатации электроустановок на объекте.

Введем понятие средние интегральные потери, вызванные авариями, электротравмами и пожарами, которые возможны в электроустановке. Тогда риск опасности можно представить выражением

где а=1…n – количество возможных аварий в электроустановках;

b=1…m – количество возможных электротравм человека;

с=1…q – количество возможных пожаров в электроустановках;

d=1…k – количество предполагаемых опасных ситуаций;

Р^цРи^и и Рш^ш – вероятности возникновения опасных событий (авария, электротравма, пожар) за время τ и размер обусловленного ими полного ущерба.

Для расчета параметров вышеуказанной формулы могут быть использованы логико-вероятностные имитационные модели, интерпретирующие различные варианты возникновения и развития происшествий в виде диаграмм причинно-следственных связей типа деревьев событий и исходов [2].

Определение социально-экономического ущерба будем рассматривать как процедуру оптимизации системы безопасности электроустановок (СБЭ) [3], которая в общем виде сводится к поиску экстремума некоторой целевой функции (ЦФ). Схематично это показано в таблице.

Оптимизация уровня риска состоит в максимизации показателя экономической эффективности П ЭЭ , зависящего от затрат на снижение риска R , или, что эквивалентно, в минимизации обобщенных затрат, включая непредотвращенный ущерб, т.е. min (З+Y).

Иллюстрация социально-экономического подхода к оптимизации СЭБ

|

Целевая функция (ЦФ) |

EXTR |

|

Ограничения: социальные |

Критерий оптимизации [R] |

|

экономические |

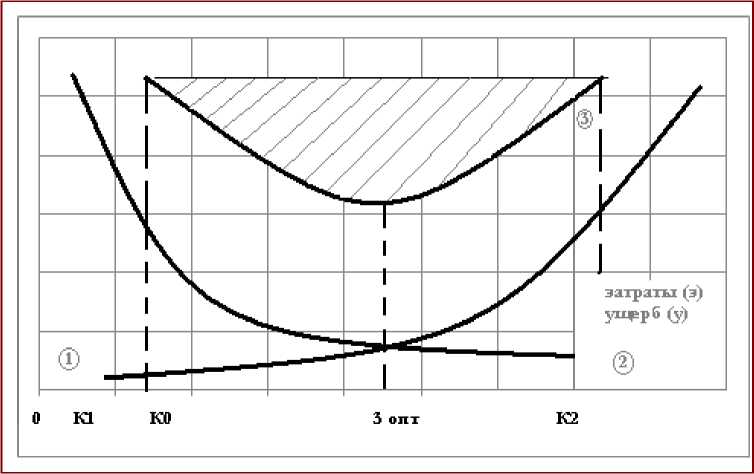

Иллюстрация метода анализа «затраты-выгоды»: 1 - зависимость риска R от З;

2 - зависимость риска R от утрат У; 3 - зависимость R(З+У)

На рисунке представлены: кривая 1 изменения показателя риска от затрат на СБЭ и кривая 2, характеризующая зависимость риска от ущерба. Пусть величина этого ущерба зависит от вариации некоторого показателя К, пропорционального вероятности электробезопасности Р(ЭБ). Прокомментируем эти графики.

Отмеченное на оси абсцисс значение показателя К i будем рассматривать как базовое состояние электроустановок некоторого объекта.

Пусть величина затрат З(К i )=0 . Примем показатель К 2 как приемлемый для общества уровень безопасности объекта, причем этот уровень будет характеризоваться достаточно высокими затратами З(К 2 ) и предельно низким значением риска R (или ущербом Y(K 2 )). Будем считать, что функции R(3) и R(Y) - нелинейные и изменяются монотонно.

Кривая 3 на графике показывает изменение величины суммарных социально-экономических издержек, обусловленных затратами на предупреждение опасности и компенсацию их нежелательных последствий, т.е. ущербов:

Rfi+Y^Rfi) +R(Y). (2)

На кривой 3 существует некоторая область, принадлежащая отрезку [K0, K2], на котором мог быть принят приемлемый уровень риска, удовлетворяющий требованиям не только производства, но и общества в целом. Смещение уровня риска в направлении от точки К0 влево показывает повышение рентабельности конкретного предприятия, хотя при этом сопровождается ростом материального и морального ущерба. И наоборот, по мере приближения уровня риска к другому граничному значению К2 будет наблюдаться снижение рентабельности дан- ного производства (вследствие повышения себестоимости его продукции), хотя подобная тенденция и может негативно сказываться на социальном климате производственных отношений.

Рассмотренный подход является иллюстрацией одного из основных экономических механизмов, применяемых при регулировании (управлении) техногенным риском для обеспечения жизни и здоровья людей. Суть этого механизма состоит в проведении затратно-прибыльного анализа, или анализа «затраты-выгоды» (АЗВ) [4]. АЗВ базируется на оценках социально-экономического ущерба и направлен на оптимизацию риска.