Метод расчета места однофазного замыкания на землю на фидере древовидной структуры по ограниченной информации о распределении напряжений нулевой последовательности

Автор: Федотов А. И., Вагапов Г. В., Абдуллазянов Р. Э., Федотов Е. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Электротехника. Транспорт. Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 4 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Ограничение зоны топографического поиска места однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) воздушных линий электропередачи (ВЛ) в электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением 6–10–35 кВ является одной из ключевых задач в области повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии. Вовремя не устраненное ОЗЗ может привести к выходу из строя электрооборудования. В засушливый период токи замыкания могут инициировать низовой пожар, что требует превентивного отключения линий электропередачи с последующим экономическим ущербом для электроснабжающих организаций. В статье предлагается использование параметров аварийного режима, а именно напряжений нулевой последовательности, в целях определения расчетным образом мест повреждения. Необходимость дополнительной установки на концевых подстанциях измерительных трансформаторов напряжения (ТН) сопряжена с финансовыми затратами. В связи с этим рассматривается возможность их ограниченного применения. Показано, что в этом случае может быть локализован аварийный участок с точностью до отпайки, если на ней отсутствуют измерительные ТН. Для расчетов места ОЗЗ используется математическая модель линий с распределенными параметрами. В качестве полезных рассматриваются сигналы на высших гармониках (ВГ), которые генерируются в электрической сети дуговыми замыканиями. Натурные эксперименты показывают наличие ВГ и при электрических контактах проводов с металлоконструкциями. Высокая частота сигнала обусловливает значимое изменение напряжения по длине линии, что повышает точность расчетов. Применение напряжений нулевой последовательности способствует отстройке от влияния нагрузки подстанций. Разработан алгоритм выполнения расчетов по определению места/участка с ОЗЗ на фидере древовидной структуры.

Однофазные замыкания на землю, воздушная линия, напряжение нулевой последовательности, измерительный трансформатор напряжения, параметры аварийного режима, алгоритм расчета, single phase-to-ground faults, overhead line, zero sequence voltage, measuring voltage transformer, emergency mode parameters, calculation algorithm

Короткий адрес: https://sciup.org/142238966

IDR: 142238966 | УДК: 621.316.15 | DOI: 10.21443/1560-9278-2023-26-4-457-471

Текст статьи Метод расчета места однофазного замыкания на землю на фидере древовидной структуры по ограниченной информации о распределении напряжений нулевой последовательности

Федотов А. И. и др. Метод расчета места ОЗЗ на фидере древовидной структуры по ограниченной информации о распределении напряжений нулевой последовательности. Вестник МГТУ. 2023. Т. 26, № 4. С. 457–471. DOI:

Fedotov, A. I. et al. 2023. The single phase-to-ground fault location calculation method based on limited information on the distribution of zero-sequence voltages on the tree-structured feeder. Vestnik of MSTU, 26(4), pp. 457–471. (In Russ.) DOI:

Проблема расчетного определения места однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в электрических сетях с изолированной нейтралью хорошо известна ( Нудельман и др., 1997; Олейник и др., 2002; Шалин и др., 2002; 2005; Ширковец и др., 2008; 2018; Сарин и др., 2008; Качесов и др., 2010; Горюнов и др., 2011; Попов и др., 2018; Валов и др., 2019; Chang et al., 2022; Paul, 2017 ). Она решается в основном по четырем крупным научным направлениям. Во-первых, это использование различных зондирующих сигналов, анализ отклика исследуемой системы на которые предоставляет информацию о месте повреждения ( Минуллин и др., 2003; Семёнов и др., 2019; Касимов, 2019; Федотов и др., 2023; Jia et al., 2018 ). Во-вторых, это установка различных датчиков с системами дистанционной передачи информации, которые отслеживают режимы работы участков электропередачи1 ( Хузяшев, 2008; Киржацких, 2022 ). По результатам измерений может быть выделен аварийный участок, ограниченный точками установки датчиков, либо в некоторых случаях спрогнозировано место ОЗЗ на данном участке. В-третьих, это использование аварийных параметров режима, связанных с расстоянием до ОЗЗ, в том числе и за счет принудительного увеличения тока замыкания ( Шалин и др., 2000; Абдуллазянов, 2013; Fedotov et al . , 2016; 2017; Нагай и др., 2017; Федотов и др., 2022; Xin et al., 2021 ). Тогда хорошо работают методы, апробированные применительно к сетям с эффективным заземлением нейтрали, где величина аварийного тока непосредственно зависит от расстояния до места замыкания. Поскольку измерения производятся в центре питания (ЦП), в результате будут получены несколько возможных точек с ОЗЗ на фидере древовидной структуры, что уже можно считать хорошим результатом в сравнении с полным отсутствием информации о предполагаемом месте повреждения. И наконец, использование информации с потребительских подстанций о параметрах аварийного режима, которая в совокупности полученных измерений способна указать либо на потенциальные участки с ОЗЗ, либо конкретизировать его место ( Вагапов и др., 2014; Fedotov et al., 2019; Федотов и др., 2019; 2020 ). Возможно, например, и комплексное сочетание перечисленных направлений, когда показания датчиков используются в различных математических моделях электропередач, связывающих их показания с местом ОЗЗ или же с весьма ограниченным участком ВЛ.

Не останавливаясь подробно на всех перечисленных подходах, которые имеют как достоинства, так и недостатки, что присуще любому методу, и оставаясь в рамках четвертого направления, покажем, что посредством относительно небольших затрат на дополнительное электрооборудование, можно в значительной мере ускорить обнаружение места ОЗЗ, существенно ограничив зону топографического его поиска. Для этого предлагается на нескольких удаленных подстанциях 10/0,4 кВ установка с высокой их стороны измерительных трансформаторов напряжения с вторичной обмоткой нулевой последовательности (ТННП). Передача в ЦП величины напряжения НП, осуществляющуюся через интеллектуальные приборы учета электроэнергии, позволит получить информацию, на основе которой можно выполнять расчеты по определению места ОЗЗ. Достоинства параметров НП заключаются в том, что на них не влияет величина нагрузки на подстанциях. И если их абсолютная величина еще зависит от значения переходного сопротивления, то относительные величины целиком обусловливаются только погонными сопротивлениями ВЛ и, что самое важное, топологией схемы фидера.

Теоретические основы метода использования напряжений НП

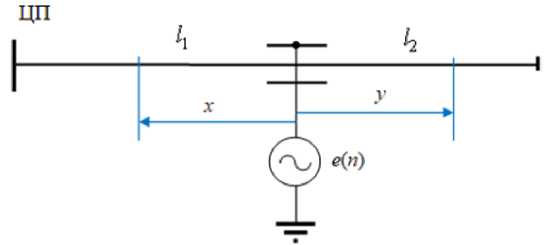

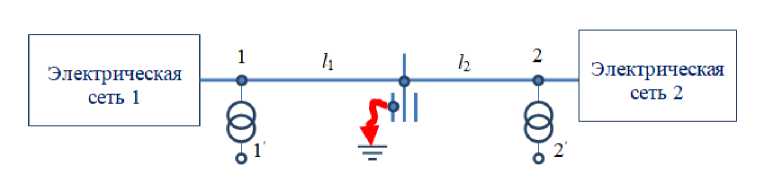

Для определения закономерности изменения тока и напряжения ВГ в зависимости от удаленности места измерения от точки поперечной несимметрии рассмотрим схему (рис. 1), где к фазе " А " ВЛ подключен гармонический источник e ( n ) n -й высшей гармоники.

Рис. 1. Линия электропередачи с подключенным гармоническим источником Fig. 1. Power line with connected harmonic source

Для участка воздушной линии с распределенными параметрами используем известные уравнения между токами и напряжениями ( Рыжов, 2007 ), справедливые для любой последовательности симметричных составляющих. Запишем связь параметров режима для начального участка ВЛ

и 1

L ' . 1

cos ( n p x )

— j — sin ( n p x )

—

jzc sin ( n p x ) |-

cos ( n P x )

U 1 ,

I

где U и I – напряжение и ток на расстоянии х от начала ВЛ, U и I – напряжение в узле, принятом за начало ВЛ, и отходящий ток. За начало ВЛ принимается точка поперечной несимметрии.

Применительно к прямой и обратной последовательностям (ПП и ОП) параметров режима в системе уравнений (1) следует принять

U = и <’-2) и I = I < ‘- 2 ) .

Тогда

"U^"

T ( 1, 2 ) _ x _

cos ( n P x )

— j — sin ( n p x )

—

jzc sin ( « Р x ) Г^( 1,2 )-

cos ( n p x )

L i ( 1, 2 ) J .

Из схемы замещения (рис. 2), видно, что • (1,2) /(1,2) =/ z z 2 _

• ( 1,2 )

, /(1> z z 1 _ ,

, 2 л(1,2) , ^(1,2) , z1 + z 2

1 J1,2 ) , • ( 1, 2 )

z 1 + z 2

где z ( 1,2 ) и z ( 1,2 ) - сопротивления левой и правой частей схемы по ПП и ОП.

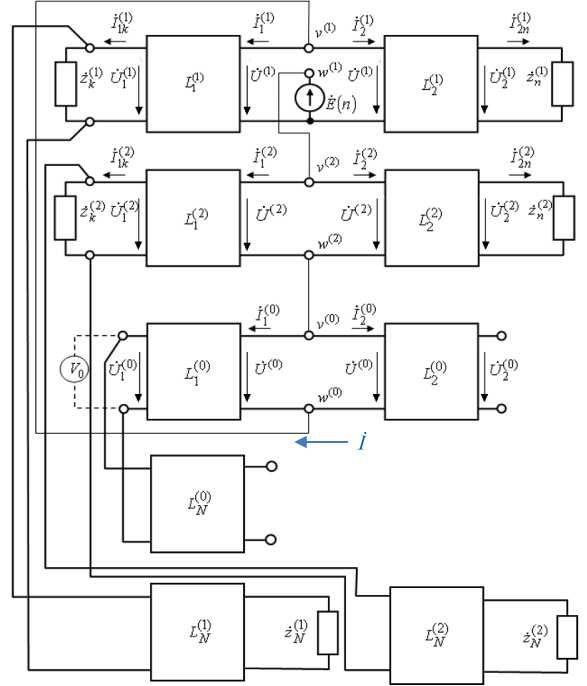

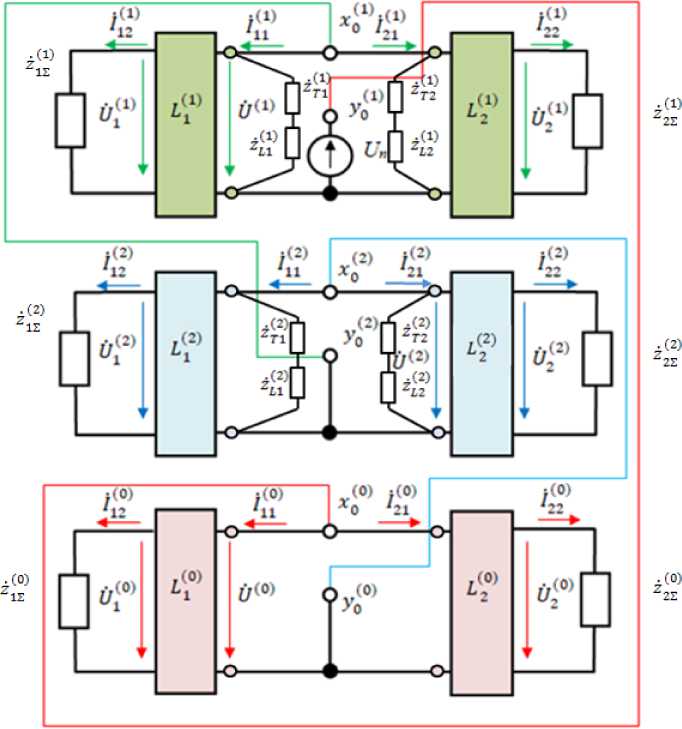

На схеме (рис. 2) нижние индексы соответствуют начальному (1) и конечному (2) участкам ВЛ, верхние индексы (1, 2, 0) соответствуют параметрам ПП, ОП и НП; z ( 1,2 ) - внутреннее сопротивление источника питания; z ( 1,2 ) - сопротивление нагрузки на конце ВЛ; E ( n ) - ЭДС n -й гармоники в месте ОЗЗ (учитывает переходное сопротивление); Z ^2,0 ) - четырехполюсники схем замещения участков ВЛ.

Рис. 2. Схема замещения фидера в режиме ОЗЗ с учетом всех присоединений Fig. 2. Feeder equivalent circuit in the SPG mode taking into account all connections

Подставляя соотношения (4) в выражения (3), приводим их к следующему виду, опуская верхний индекс "2":

z

U(1) = cos(nPx)U(1) - jzc sin(nPx)I^ = I 2—— {cos(nPx)z(1) - jzc sin(nPx)},(5)

z1

. 1 . . . z (1) f z (1)

I(1) = - j — sin(nPx)U(1) + cos(nPx)I^ = I 1 - j sin(nPx) — + cos(nPx) >,(6)

zc z1() + z 2) l где

(1) = . nxk + z c tg( n P 1 1 ) ^1) = z ^ + jz c tg( n P 1 2 )

1 c Z c - nx k tg( n P 1 1 )’ 2 c Z c + Х^ n P 1 2 )

Для наглядности рассмотрим предельный случай, когда линию питает источник бесконечной мощности, т. е. z ( 1 ’ 2 ) = 0, а нагрузка на конце ВЛ отсутствует, т. е. Z ( 1 ’ 2 ) ^ ад . Тогда имеем

U (1) = I-------jz c cgC n P^)----- {cos( n P x ) jz tg( n P l ) - jz sin( n P x )} = jz I cos — P 2 ) sin[ n P ( 1 - x )1, (8)

x jz c tg( n P 1 1 ) - jz c ctg( n P 1 2 ) { 1 P H c P1? j c ' P1 j c cos( n P 1 1 ) [ Pu ]V

I™ = I cos < n P 1 )cos( n P 1 - * { sin( n P. x )tg( n P 1 ,) + . n P x ) } = I n ' cos [ n P ( 1, - x ) ] .

Связь переменных по НП имеет аналогичный вид

■ u x«) I (0)

cos ( n P (0) x )

- j Ls111 ( n P<0) x )

z

- jz c sin ( n p < 0) x ) r^0) cos ( n P (0) x ) _ I(0)

Из схемы замещения по НП (рис. 2) аналогично следует л(0) -(0)

A(0) = / ^2. ^<0) = / -^1.

11 I -(0), -(0)’ I2 I -(0) .(0) ’ z^ + "2 z^ z однако результирующие сопротивления НП отличаются от сопротивлений (8) для ПП/ОП

Z < 0) =- jz c 0)ctg ( n P(0) 1 , ) ’ z 2 0) =- jz c 0)ctg ( n P(0) 1 2 ) .

Как и для параметров режима ПП/ОП, получаем

4(0) ,x

Ux0) = I . (0) 2 .(0) {cos (nP(0)x) z(1) - jzc0) sin (nP(0)x)} ’ z1 + z 2 V’

• • "<0) f / x"(0) /xl

I x 0) = I . (0) 2 .(0) ] - j sin ( n P (0) x ) 2(0? + cos ( n ^0 ) x ) Г .

z1 + z 2 l z c

В предельном случае

. . cos ( n P(0) L )

U™ =- jz -1 1 14^cos[ n P ( ', - x )]’

. 4 . cos ( n P(0) 1Л

1 0) = I —Lr_2 sin sin ( n P (0) 1 )

Таким образом, формулы (13–16) позволяют описать закономерности изменения токов и напряжения и тока НП на участке "шины ЦП – точка поперечной несимметрии". Для второго участка электропередачи

(рис. 1) записываем аналогичные по виду выражения:

и® = I . (1)z2 .(l) {cos(nPy)z21) - jzc sin(nPy)} ’ z1

. . z (D f zl

IX1) = I .(1) 2 . (1) 1- j sin(nPy) — + cos(nPy) ^ ’ y z<1) + z21) l zc z (°)

Uy0) = I . (0) 1 .<0) {cos(np<0)y)z20) - jzc0) sin(nP(0)y)} ’ z1 '+ z 2'^’

7 (0) f -Ю’

I^ = I . f - j sin( n p (0) y ) ^4- + cos( n P < 0) y ) ^ .

z1 + z 2 l z c

|

В предельном случае |

|

|

и^у ™w>cos[ „ р( , -,)L y c cos( n p l ) 2 J |

(21) |

|

i» = i sin n y ( _ i )L y cos( n p l ) 2 |

(22) |

|

U"-.jz^ cosi n e ; 0 ) ! .) cos [ „P«(l 2 - l ) ] , sin( n p ( ) l ) L J |

(23) |

|

1 ,0) = I Cos( n p^ l , ) sin [ n p (0) ( i - y ) ] . y sin( n P (0) l ) L 2 J |

(24) |

Как следует из полученных выражений, в предельном случае для описания закона изменения вдоль ВЛ токов и напряжений ВГ достаточно знания только амплитуды гармонической функции. В общем случае изменение упомянутых параметров также происходит по законам тригонометрических функций, но из приведенных формул следует, что на закон распределения влияет сопротивление z ( 0).

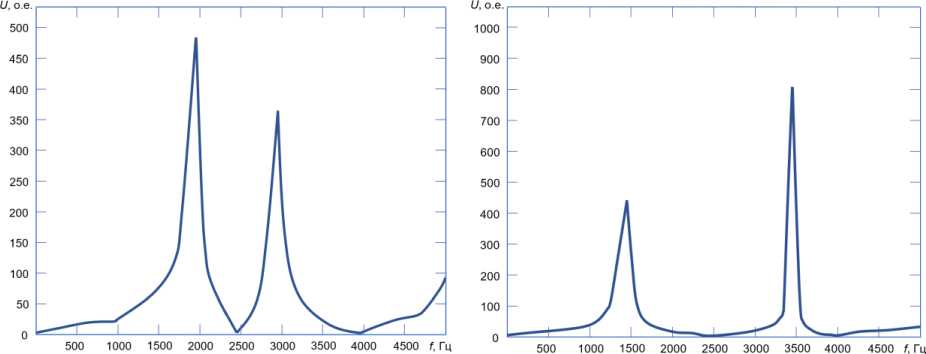

На конкретном примере покажем, по каким причинам предпочтительнее использовать напряжения НП. Принимаем электропередачу длиной 30 км с проводами АС-95 длиной 30 км; волновые сопротивления для ПП и НП z c = 347,8 Ом и z ( 0) = 974 Ом; коэффициент изменения фазы для ПП и НП соответственно в = 0,0010659 1/км и 0 (0) = 0,0013325 1/км; питающая электрическая сеть бесконечной мощности, на конце ВЛ разомкнута. Имитационное моделирование однофазной поперечной несимметрии на расстоянии 7,5 и 22,5 км от шин ЦП показало соответственно следующие значения "резонансных" гармоник: п 1 = 39, п 2 = 60 и п 1 = 29, п 2 = 69 (рис. 3).

б

а

Рис. 3. Частотная характеристика ВЛ, однофазный источник ВГ размещен от шин ЦП на расстоянии 7,5 км ( а ) и 22,5 км ( б )

Fig. 3. Frequency response of overhead lines, single-phase HH source located from PSC buses at the distance of 7.5 km ( а ) and 22.5 km ( б )

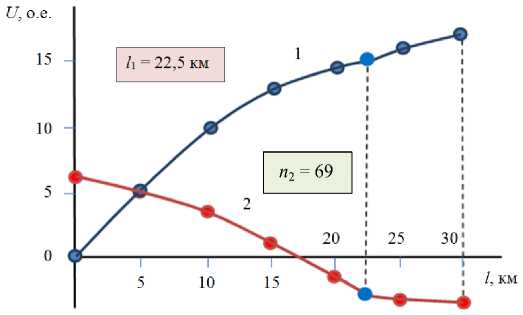

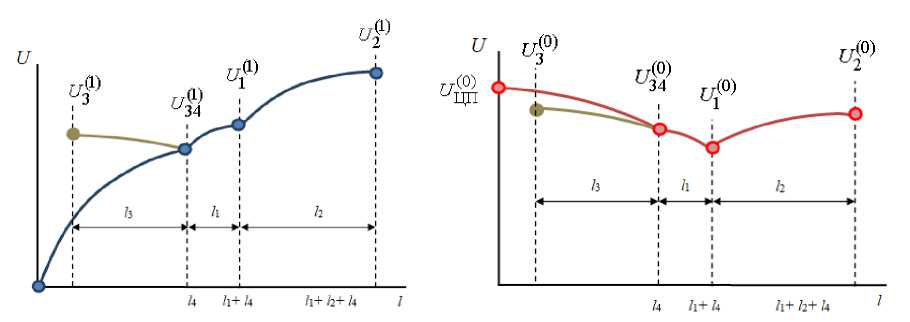

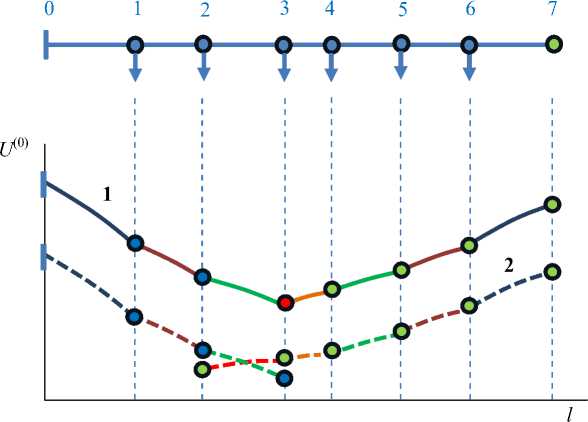

Как показано в ряде публикаций ( Абдуллазянов, 2013; Fedotov et al., 2016; 2017 ), некоторые, так называемые "резонансные", ВГ усиливаются в ВЛ и их удобно использовать для расчетов, так как они превышают уровень ВГ, обусловленных нелинейностями элементов электроснабжения. В связи с этим их использование для расчетов предпочтительнее. По результатам моделирования построены графики распределения напряжений и токов ПП и НП по длине ВЛ (рис. 4). Разное направление токов ПП по отношению к месту несимметрии объясняется противоположными знаками входных сопротивлений при одинаковых знаках тригонометрических функций на расчетной гармонике. Использование более высокой частоты n 2 = 69 практически не сказалось на характере изменения напряжения ПП, но изменило график напряжения НП вследствие изменения его фазы (рис. 5).

Анализ графиков показывает, что напряжения НП могут служить устойчивым индикатором положения места поперечной несимметрии на ВЛ: напряжения НП снижаются по мере приближения от начала и от конца ВЛ к месту несимметрии. В то же время использование напряжений ПП чревато появлением большей погрешности при расчете точки поперечной несимметрии, так как вблизи этой точки, как видно из графиков (рис. 4), наклоны кривых практически одинаковые. В результате небольшая неточность в исходной информации вызовет значительную погрешность в результатах. Приведенный пример подтверждает целесообразность использования именно напряжений НП для расчета места ОЗЗ, которое определяется на основе обобщенной схемы (рис. 6).

и. о.е.

11 = 7.5 км

I. о.е.

0 = 7.5 км

n 1 = 39

n 1 = 39

-5

30 /, км

О и, о.е.

25 30 /,км

-10

Л = 22,5 км

n 1 = 29

I, о.е I

10 а

/1 = 22.5 км

n 1 = 29

-о г

25 30 /, км

5 10 15 20 25 30 /, км

Рис. 4. Изменение напряжений и токов вдоль линии электропередачи при ОЗЗ: 1 – прямая последовательность; 2 – нулевая последовательность Fig. 4. Voltage and current changes along the power line at the SPG:

1 – direct sequence (DS); 2 – zero sequence (ZS)

Рис. 5. Изменение напряжений ПП (1) и НП (2) на второй "резонансной" частоте (масштабирующий коэффициент 0,1)

Fig. 5. Voltage variation of DS (1), and ZS (2) at the second "resonant" frequency (scaling factor 0.1)

Рис. 6. Обобщенная схема фидера с выделенным участком с ОЗЗ

Fig. 6. Generalized scheme of the feeder with a dedicated section with an SPG

Для выделенного участка между узлами 1 и 2, где известны токи и напряжения (алгоритм их расчета будет представлен ниже), составим схему замещения (рис. 7) и рассмотрим особенности использования полученных выше закономерностей изменения параметров режима ВЛ в зависимости от точки наблюдения применительно к используемым системам мониторинга напряжений НП. Из схемы замещения (рис. 7) видно, что на токи I ^’^ и I ^Р) , связанные с местом поперечной несимметрии, влияют сопротивления нагрузки, тогда как токи I ^ и I ^ от них не зависят. Отметим, что в начале каждого фидера токи и напряжения НП, как правило, измеряются, а на конце фидера ток НП равен нулю. Когда известен участок фидера с поперечной несимметрией (рис. 6) и рассчитаны токи и напряжения НП по его концам, справедливы следующие уравнения, позволяющие определить расстояние до места ОЗЗ:

-

– напряжение в месте ОЗЗ, определяемое по параметрам режима слева от места поперечной несимметрии (рис. 7)

U (0) = cos ( и р(0) lx ) U ^ + jz ( 0) sin ( и р(0) l ) I (О) , (25)

-

– напряжение в месте ОЗЗ, определяемое по параметрам режима справа от места поперечной несимметрии (рис. 7)

U <0) = cos ( « Р(0) l 2) U ( 0) + jz ( 0) sin ( « Р(О) l 2) I (О) . (26)

Рис. 7. Схема замещения выделенного участка фидера Fig. 7. Equivalent circuit of the dedicated feeder section

Поскольку расстояние между точками 1 и 2 известно, уравнения (25) и (26) могут быть решены относительно неизвестного расстояния l 1 от точки 1 до места ОЗЗ (рис. 6), если измерены или предварительно каким-либо образом рассчитаны токи и напряжения НП по концам электропередачи. Для приведенного выше численного примера имеем: I ^ = 0 и I ^ = 0, поскольку в данном случае для токов НП отсутствуют пути их замыкания через концы ВЛ. Тогда справедливо следующее уравнение:

cos ( ^ p(0) l ) U (0) = cos [ ^ р"" ( l - / , ) ] U 2 0). (27)

Для n 1 = 39 в численных значениях (рис. 4) имеем следующее уравнение:

8,22 cos(39 ■ 0,0013325 ■ 1 1 ) = 19,5 ■ cos[39 ■ 0,0013325(30 - 1 1 )]. (28)

Его решение: 1 1 = 7,49 км ® 7,5 км.

Проверим использование более высокой частоты n 2 = 69 для второй точки ОЗЗ. В численных значениях (рис. 5) имеем следующее уравнение:

58,3 cos(69 ■ 0,0013325 ■ 1 1 ) = -36,1 cos[69 ■ 0,0013325(30 - 1 1 )]. (29)

Его решение: 1 1 = 22,49 км ® 22,5 км.

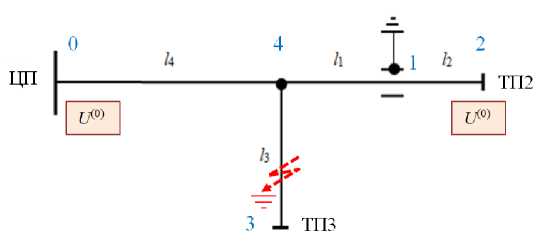

Таким образом, чтобы рассчитать расстояние до места ОЗЗ, для реального фидера древовидной структуры с отпайками предварительной задачей является приведение схемы к виду (рис. 6), где известны токи и напряжения НП по концам участка электропередачи с наличием поперечной несимметрии, а также гарантировать, что именно на данном участке имеет место авария. Покажем, что эта задача решается одновременно, для наглядности на примере электропередачи с одной отпайкой, причем измеряется напряжение НП только на двух концах электропередачи (рис. 8).

Рис. 8. Структурная схема фидера с отпайкой Fig. 8. Structural diagram of the feeder with a branch

Полагаем, что ОЗЗ находится на участке 4–2, но заранее неизвестно, где именно оно произошло. В качественном виде распределение напряжений ПП и НП вдоль электропередачи (рис. 9) сохраняет закономерность, выявленную ранее (рис. 5).

а б

Рис. 9. Распределение напряжений ПП ( а ) и НП ( б ) вдоль линий электропередачи

Fig. 9. Distribution of voltages of DS ( a ) and ZS ( б ) along power lines

Алгоритм определения на фидере места с ОЗЗ стартует с выбора аварийного участка электропередачи. Допустим, что ОЗЗ имеет место на отпайке от узла 4 к узлу 3 (рис. 8). Тогда в узле 4 должно выполняться равенство напряжений НП, которые могут быть рассчитаны на основе обобщенной схемы (рис. 6) и соответствующей ей схемы замещения (рис. 7)

– со стороны ЦП

U < 0) = cos ( И р 1 4 ) U ЦП , (30)

– со стороны узла 2

U 4 0) = cos ( И р 1 2 - 4 ) U 2 0). (31)

Если напряжения U ^0) по формулам (30) и (31) совпадают в пределах точности исходной информации, то ОЗЗ находится на отпайке. И при отсутствии в ее конце измерительных ТННП более точные результаты получить невозможно. Если же напряжения не равны, то вычисления продолжаются. Поскольку напряжение U (0) меньше, чем напряжение U (°) (рис. 9), ОЗЗ ближе к узлу 2, чем к узлу 0. Тогда предполагаем, что ОЗЗ имеет место на участке электропередачи 4–2. По напряжению (30) находим токи в линиях 4–0 и 4–3

Т (0)

I 4 - 0

U 4 0)tg ( » p(0) i 4 )

z ( 0)

T (0)

, I 4 - 3 -

U 4 0)tg ( » p(0) 1 3 )

z ( 0)

В линию 4–2 поступает ток т (0) (0) , Д0)

I 4 - 2 -- ( I 4 - 0 + I 4 - 3 ) •

Запишем напряжение НП U *0) на расстоянии у от узла 4 в направлении узла 2

U (0) - U (0) cos ( п р(0) х ) - jz (0) I ^ sin ( И р<0) х ) •

Запишем напряжение НП U *0) на расстоянии у от узла 2 в направлении узла 4

U < 0) - U ( 0)cos ( и р(0) у ) •

Место ОЗЗ удовлетворяет условиям

U ( 0) - U (0) , х + у - / 2_4.

Если тем не менее условие (36) не выполняется, то место ОЗЗ следует аналогично рассчитывать, полагая его на участке 0–4.

Из описанного метода расчета места ОЗЗ следует, что он может быть обобщен на случай фидера древовидной структуры (рис. 10), где отпайки показаны стрелками. Магистраль выделена условно по признаку наличия на ее конце ТННП.

0 1 2 т- 1 т М- 1 М

Рис. 10. Схема фидера "магистраль с отпайками"

Fig. 10. "Trunk with branches" feeder scheme

Как и выше, вначале предполагаем, что ОЗЗ находится на одной из отпаек, допустим, что это отпайка в узле т (рис. 10). Предварительно рассчитываются результирующие сопротивления каждой отпайки. Данная процедура понятна и может быть выполнена разными способами. Здесь же отметим, что в ее основе должна лежать математическая модель линии с распределенными параметрами. Алгоритм проверки заключается в следующем. Расчет напряжений в узлах присоединения к магистрали отпаек ведется с двух сторон – от узла 0 и от узла М . Технология расчета повторяет описанную выше на примере простой схемы (рис. 8). По напряжению НП в узле 0 находятся напряжение в узле 1 и ток в конце ВЛ, поступающий в узел 1. Поскольку уже рассчитано сопротивление отпайки в узле 1, по известному сопротивлению и напряжению находится ток отпайки. Алгебраическое суммирование токов с учетом их направлений позволяет определить ток в начале следующего участка ВЛ (между узлам 1–2). Зная ток и напряжение НП в начале этого участка, можно определить ток и напряжение НП в его конце. Точно такой же алгоритм реализуется с конца линии. В конечном счете находятся напряжения в узле т по данным слева и справа от него. Если они равны в пределах заданной погрешности расчета, то ОЗЗ либо на отпайке, либо вблизи. Если это не так, то проверяется отпайка т– 1. И так далее. Если на потенциально аварийной отпайке также выполняется измерение напряжения НП на одной из конечных подстанций, то по отношению к ней выстраивается схема новой магистрали, подобная использованной ранее (рис. 10), и уже для нее ведутся аналогичные расчеты. В том случае, когда проверка напряжений НП в узлах магистрали (рис. 10) не подтвердила наличие ОЗЗ ни на одной из отпаек, выполняется проверка участков магистрали. На аварийном участке по его концам значения напряжений, рассчитанные слева и справа, взаимно отличаются по величине, как это проиллюстрировано ниже (рис. 11).

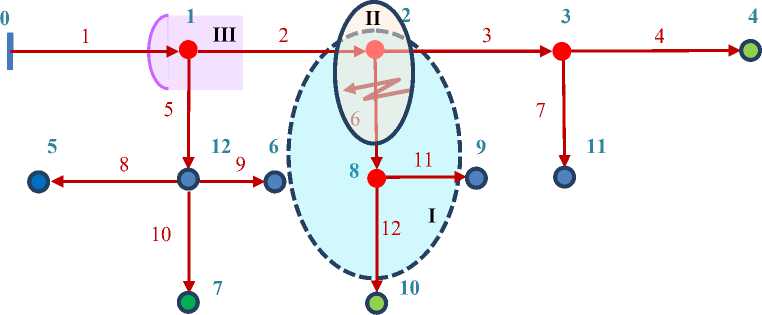

Рассмотрим для примера фидер древовидной структуры (рис. 12). Допустим, в ЦП зафиксировано ОЗЗ, которое в действительности произошло на ВЛ 6. Запускается процедура определения места ОЗЗ. По парам измерений напряжения НП в узлах {0; 4}, {0; 7}, {0; 10} формируются магистрали и отпайки.

По паре {0; 4} будет установлено, что ОЗЗ не на магистрали, а на отпайке узла 2 или вблизи него, так как необходимо принять во внимание неточность исходной информации (значения волновых параметров ВЛ, влияние несимметричного расположения проводов, провис проводов).

а

б

Рис. 11. Определение отпайки с ОЗЗ (1) или участка на магистрали с ОЗЗ (2): а – принципиальная схема фидера; б – расчетные значения напряжений в узлах Fig. 11. Determination of the branch with SPG (1) or the section on the highway with SPG (2): а – schematic diagram of the feeder; б – calculated values of stresses in the nodes

Рис. 12. Расчетные зоны ОЗЗ по парам измерений напряжения НП:

I – зона пары {0; 4}, II – зона пары {0; 10}, III – зона пары {0; 7} Fig. 12. Estimated SPG zones by pairs of voltage measurements of ZS:

I – couple zone {0; 4}, II – couple zone {0; 10}, III – couple zone {0; 7}

В результате формируется зона топографического поиска I . По паре измерений {0; 10} устанавливается, что ОЗЗ находится на участке 6 магистрали или вблизи узла 2 на участках 2 и 3 магистрали, чему соответствует зона II . Пара измерений {0; 7} в данном случае не продуктивна, она определяет зону поиска III , которая захватывает весь фидер, за исключением части его участка 1. Как видно (рис. 12), для данного случая границы зоны поиска будут определяться зоной II .

Результаты и обсуждение

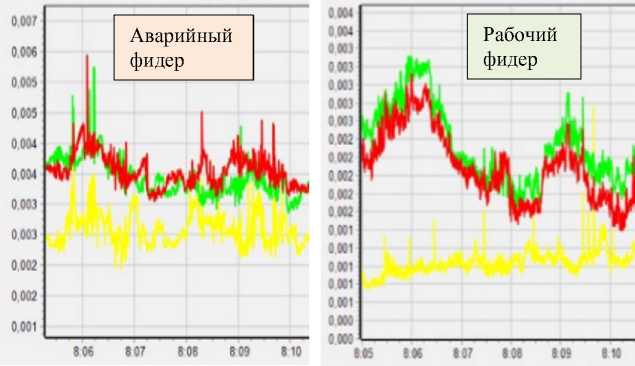

Использование высших гармоник сигнала обусловлено достижением приемлемой точности результатов, которая на практике может быть оценена на уровне 0,5 км и менее, если ОЗЗ находится на наблюдаемой магистрали. Увеличение частоты сигнала способствует росту потерь напряжения и, соответственно, повышению точности расчетов. Обработка осциллограмм режима ОЗЗ, записанных в действующих электрических сетях (рис. 13), показала, что высшие гармоники проявляются в токах аварийного фидера даже при больших значениях переходных сопротивлений, когда не срабатывает штатная релейная защита (Федотов и др., 2022).

а

б

Рис. 13. ОЗЗ на траверсе опоры ( а ); коэффициенты гармонических искажений фазных токов ( б )

Fig. 13. SPG to the traverse of the support ( a ); coefficients of harmonic distortion of phase currents ( б )

Улучшение точности достижимо, если использовать самообучающуюся систему мониторинга и диагностики состояния ВЛ, которая будет вносить поправки в параметры математической модели ВЛ по данным натурных наблюдений аварийных режимов. По напряжениям НП место ОЗЗ может быть установлено однозначно (в пределах погрешности задания исходных данных), если оно расположено на магистрали, по концам которой выполняются измерения напряжения НП. В том случае, когда ОЗЗ происходит на отпайке, где отсутствуют измерения напряжения НП, его место рассчитывается с точностью до отпайки.

Выбор мест установки ограниченного количества измерительных ТННП должен диктоваться условиями прохождения трассы фидера. Очевидно, что в первую очередь должны быть наблюдаемыми труднодоступные и удаленные участки электропередачи. Передача информации в ЦП может быть реализована через интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

Результирующие сопротивления отпаек на нескольких частотах могут быть рассчитаны заранее. Внесение поправок потребуется в случаях выведения ВЛ в ремонт или включения реклоузеров, выполняющих функцию организации схем резервного питания. Каждый фидер рассчитывается индивидуально. Их взаимное влияние по нулевой последовательности учитывается косвенно через значения токов НП в начале анализируемого фидера, которые измеряются либо по сигналам с трансформаторов тока НП, либо по фазным токам путем их цифрового суммирования.

Заключение

Описанная выше методика определения места/участка с ОЗЗ на фидере древовидной структуры достаточно простая для ее практической реализации. Требующиеся при этом дополнительные финансовые расходы идут в первую очередь на измерительные трансформаторы напряжения. Интеллектуальные приборы учета электроэнергии, которые по программам энергосбережения внедряются независимо от обеспечения надежного электроснабжения, позволяют обрабатывать сигнал на месте и передавать данные в ЦП. При отсутствии требуемого функционала обработки сигнала необходима замена приборов или же их дополнение соответствующим цифровым модулем. Программная часть системы мониторинга и диагностики устанавливается на сервере в ЦП. Менее затратная на высоковольтное электрооборудование система мониторинга ОЗЗ по стороне 0,4 кВ в принципе позволяет идентифицировать как поврежденный участок фидера, так и конкретное место повреждения, что подтверждается схемами замещения ПП/ОП (рис. 7). При этом обязательным условием является точное отслеживание фаз токов и напряжений используемых высших гармоник, что требует применения специальных методов ( Антонов, 2018 ). На величине напряжений также сказывается влияние нагрузки как источника ВГ. Для практического сопоставления эффективности применения ТННП и информации на стороне 0,4 кВ понижающих подстанций в условиях неполноты охвата фидера системой мониторинга и диагностики ОЗЗ в текущем году в АО "Сетевая компания" (г. Казань) с участием авторов статьи запущен соответствующий пилотный проект на одном из воздушных фидеров 10 кВ. Результаты ожидаются в 2024 г.