Метод расчёта зеркал для формирования заданных двумерных распределений освещённости

Автор: Бызов Егор Владимирович, Моисеев Михаил Александрович, Досколович Леонид Леонидович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 1 т.36, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен метод расчёта отражающей поверхности, формирующей заданное двумерное распределение освещённости при протяжённом источнике. Метод основан на представлении отражающей поверхности в виде бикубического сплайна и последующей оптимизации её параметров из условия формирования заданного светового распределения. Рассчитаны две отражающих поверхности, формирующие равномерно освещённые прямоугольную и эллиптическую области. Неравномерность распределения освещённости в обоих случаях составила менее 10 %.

Отражающая поверхность, зеркало, распределение освещённости, обратная задача, трассировка лучей

Короткий адрес: https://sciup.org/14059051

IDR: 14059051 | УДК: 535

Текст научной статьи Метод расчёта зеркал для формирования заданных двумерных распределений освещённости

В общем случае излучающий элемент светодиода излучает свет во всех направлениях в телесном угле, соответствующем полусфере. Применение светодиодов в системах освещения требует использования вторичной оптики, направляющей излучаемый световой поток в заданную область пространства и обеспечивающей формирование в этой области заданного распределения освещённости. В качестве вторичной оптики используются оптические элементы с преломляющими или отражающими поверхностями, устанавливаемые непосредственно над излучающим элементом. Задача расчёта отражающей (преломляющей) поверхности из условия формирования заданного распределения освещённости является задачей высокой сложности и даже в приближении точечного источника сводится к решению нелинейного дифференциального уравнения второго порядка в частных производных эллиптического типа [1-4]. Аналитические решения данного уравнения возможны только в тривиальных случаях, соответствующих задачам с радиальной и цилиндрической симметрией [5-8]. В настоящее время для расчёта отражающих (преломляющих) поверхностей свободной формы используются различные численные и итерационные методы [9-16]. Эффективность существующих методов является недостаточно высокой, и задача расчёта зеркала для формирования постоянной освещённости в прямоугольной области по-прежнему имеет большое практическое значение [14]. В работах [17,18] авторами статьи предложен эффективный итерационный метод расчёта преломляющих поверхностей для формирования заданных распределений освещённости. Метод основан на представлении преломляющей поверхности в виде бикубического сплайна, заданного в сферической системе координат, и последующей оптимизации его параметров. В настоящей работе рассмотрена модификация этого метода для случая расчёта отражающих (зеркальных) поверхностей. Примеры расчёта зеркал для формирования постоянной освещённости в областях прямоугольной и эллиптиче ской формы демонстрируют высокие рабочие характеристики метода.

1. Постановка задачи

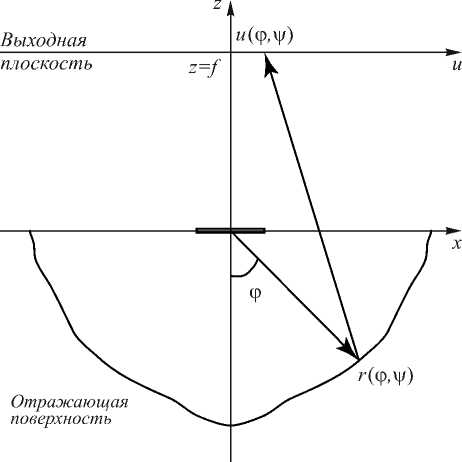

Пусть источник света (светодиод) расположен в начале координат и излучает в полусферу z < 0 . В полупространстве z < О находится зеркальная поверхность г, отражающая лучи от источника (рис. 1). Задача заключается в определении формы зеркала г из условия формирования в выходной плоскости z = f, f > 0 заданного распределения освещённости ^(щг) , где u,v - декартовы координаты при z = f.

Рис. 1. Взаимное расположение источника, зеркала и выходной плоскости

Представим поверхность зеркала г через модуль её радиус-вектора г((р,у), где фе[0,2л), \|ге [0, л/2] - углы сферической системы координат, причём \|/ - угол между радиус-вектором и вектором (0,0,-1). Следуя [16-18], определим функцию модуля радиус-вектора в виде бикубического сплайна г(ф,ф;с) с вектором параметров с. Вектор с содержит значения модуля радиус-вектора, а также его первые и смешанную производные в узлах сетки (ф,,фу) > соответствующей некоторому разбиению прямоугольника (ф,ф) е [0,2л)х[0,л/2]. Задачу расчёта отражающей поверхности сформулируем как задачу минимизации следующей функции невязки [18]:

е(с) = ||Е(м,у;с)-£0(и,у)|| =

= (^о (“’V)-^(M’v’c))2 dwdv —> min, где S - площадь области S , в которой требуется сформировать заданное распределение освещённости £0(и,у), а Е(и,у;с) - распределение освещённости, формируемое отражающей поверхностью с вектором параметров с.

Количество параметров оптимизации в задаче оптимизации (1) равно количеству узлов сплайновой сетки, умноженному на четыре (в каждом узле необходимо определить значение модуля радиус-вектора и трёх его производных). При формировании симметричных распределений освещённости, соответствующих прямоугольной или эллиптической области, функцию г(ф,ф) достаточно определить в первом квадранте. Это позволяет уменьшить число параметров оптимизации в четыре раза.

-

2. Расчёт формируемого распределения освещённости при точечном источнике излучения

Для решения задачи оптимизации (1) необходимо разработать метод решения прямой задачи расчёта распределения освещённости Е^и, v;c) [17], формируемого зеркальной поверхностью с вектором параметров с. Рассмотрим решение данной задачи для случая точечного источника, расположенного в начале координат.

Определим соответствие между угловыми координатами луча, выходящего из источника, и координатами точки прихода отражённого от зеркала луча в выходную плоскость z = / . Введём единичный вектор а0(ф,ф), задающий направление падающего на зеркало луча:

ао Ф>¥ ------7-(2)

г(ф,ф;с)

Согласно закону Снеллиуса, единичный вектор отражённого луча а](ф,ф) имеет вид:

-

а, (ф, ф) = а0 (ф, ф) - 2 (а0, п) ■ п(ф, ф),(3)

где z , Гдг dr 1 /ГЭг dr 1

п(”

-

- единичный вектор нормали к поверхности зеркала. Квадратные скобки в (4) обозначают векторное произведение. Так как точка г(ф,ф) является началом отражённого луча, а вектор а, (ф,ф) определяет его направление, то несложно получить координаты точки пересечения отражённого луча с выходной плоскостью в виде:

й(ф,ф;с) = г(ф,ф;с)8тфсо8ф +

+ а1х(ф,ф;с)/(ф,ф;с),

г(ф,ф;с) = г(ф,ф;с)8тфзтф +

+ а,Дф,ф;с)/(ф,ф;с), где 7(ф,ф;с) = (/ + г(ф,ф;с)со8ф)/а,Дф,ф;с) -расстояние, пройденное отражённым лучом до выходной плоскости z = / . Отметим, что выражения (5) не учитывают возможность двойного отражения луча от зеркальной поверхности. Такое допущение широко используется при расчёте зеркал [5,6] и не является существенным ограничением.

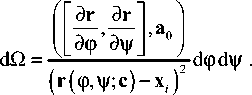

Получим интегральное выражение для распределения освещённости £(м,г), формируемого в выходной плоскости отражающей поверхностью с вектором параметров с. Согласно закону сохранения светового потока, световой поток, излученный источником в элемент телесного угла dQ = зтфйфйф, равен световому потоку, попавшему на соответствующий элемент площади dudv в выходной плоскости:

7(ф,ф)8тфйфйф = £(w,v;c)dwdv. (6)

Используя свойства двумерной дельта-функции Дирака, преобразуем выражение (6) к интегральному виду:

ZT(m,v;c)== /(ф,ф)$тфх

х§(и-й(ф,ф;с),г-г(ф,ф;с))йфйф.

Для численных расчётов дельта-функцию в (7) следует аппроксимировать функцией Гаусса:

E(m,v;c) = Jf 7(ф,ф)$тфХ v-v (8)

хЗДи-й(ф,ф;с),у-у(ф,ф;с))йфйф, где

5а(и-м(ф,ф),г-у(ф,ф))=-^-ехр^-“ ^/

Выражение (8) представляет собой усреднённое распределение освещённости в выходной плоскости, причём радиус усреднения определяется параметром о функции Гаусса.

3. Расчёт формируемого распределения освещённости при протяжённом источнике излучения

Рассмотрим случай протяжённого источника излучения, расположенного в области

G

в плоскости - = 0 . Аппроксимируем протяжённый источник набором

N

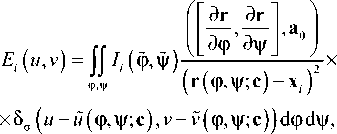

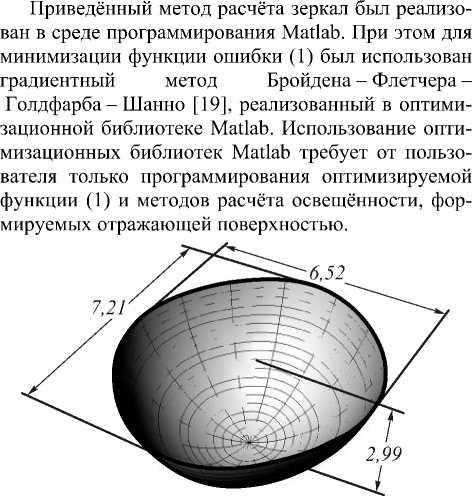

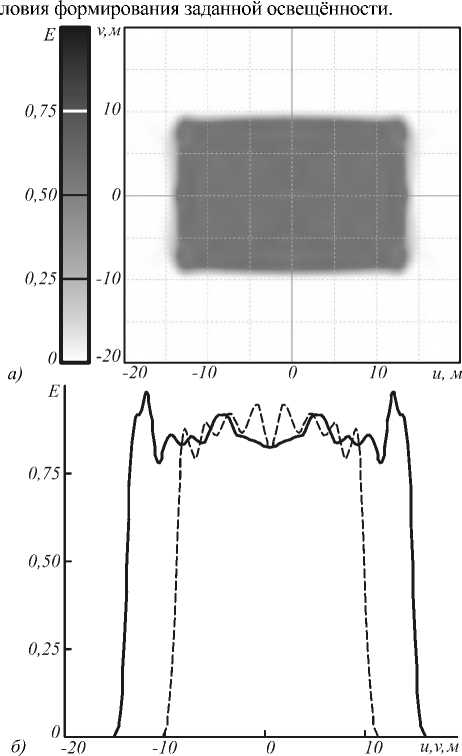

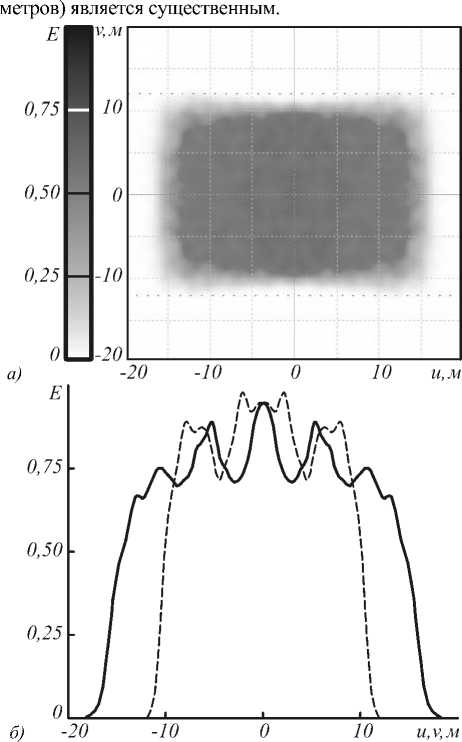

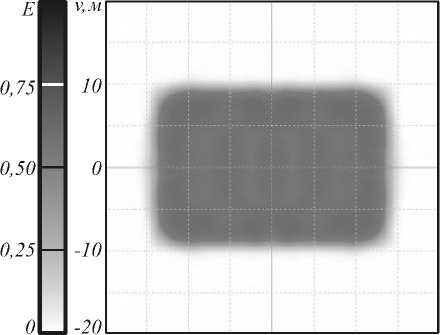

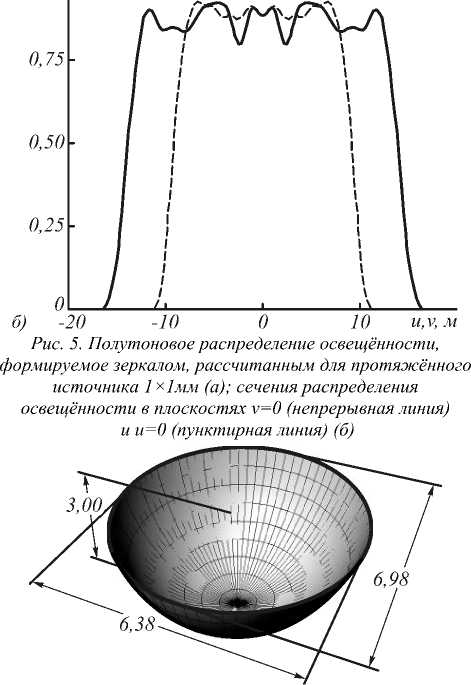

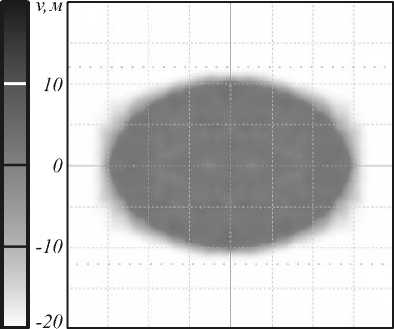

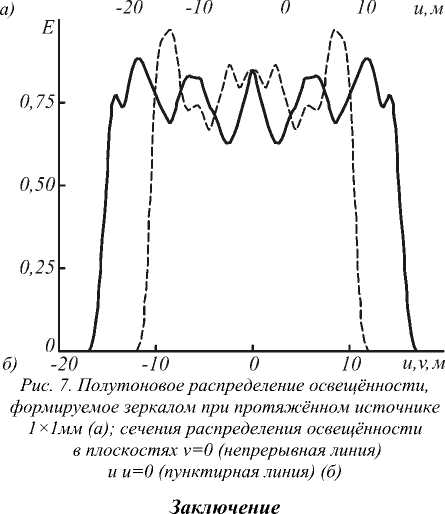

точечных источников с распределениями интенсивности /z( ie 1,...,А и представим распределение освещённости от протяжённого источника в виде суммы распределений освещённости Е; (t/,v;c), формируемых точечными источниками: Е х8„(1/-м(ф,\|/;с),у- )) бф бф х При А —э оо сумма (13) переходит в интеграл по поверхности G протяжённого источника: Е^и, г) = || || 5(ф,ф,х;с)а0. G<р,у dr dr dф ’ dф (г-х)1 :—-х £(m,v;c) = У Е( (u,v;c) . (9) i=i X§„ (z/ — u(ф,"ф;c), v- v((p,\p;c))d поверхности. Получим интегральное выражение для распределения освещённости, формируемого точечным источником с функцией интенсивности /Дер,у) и расположенным в точке xz = (x^ v, , 0). Элементар ный телесный угол с вершиной в точке х,, соответ ствующий элементу площади отражающей поверх ности dS = dr dr Эф ’ d\|/ ДфД\|/, имеет вид: (Ю) Подставив (10) в (8), вместо sin\|/d(pd\p получим (И) 4. Примеры расчёта отражающих поверхностей Рис. 2. Зеркало, формирующее равномерное распределение освещённости в прямоугольной области 26,6*17,7 мм на расстоянии 10 мм при точечном ламбертовском источнике (габаритные размеры указаны в миллиметрах) где ф = arctan /Д<рд|Лс)-у, г (ф,\|/;с)-л; ’ ф = arccos -г(ф,ф;с) |г(ф,у;с)-х,| Отметим, что для расчёта функций 77 (ф. ф) и г-(ф,\|т) в (И) необходимо использовать выражение (2) при a0( v) = г(ф.у;с)-х, |г (ф,ф;с) — хг| Таким образом, выражение для суммарного усреднённого распределения освещённости E^u,v^, фор мируемого N точечными источниками, имеет вид: Рассмотрим два примера, иллюстрирующих работу метода. На рис. 2 приведена рассчитанная с помощью выражений (1), (8) поверхность зеркала, формирующего постоянное распределение освещённости в прямоугольной области 26,6x17,7 мм на расстоянии 10 мм при точечном ламбертовском источнике излучения. В качестве начального приближения для зеркальной поверхности была использована осесимметричная поверхность, формирующая постоянное распределение освещённости в круге с радиусом 12,2 мм и рассчитанная аналитическим методом [5,6]. Для оптимизации осесимметричная поверхность была аппроксимирована (в первом квадранте) бикубическим сплайном с 56 параметрами. Распределение освещённости, формируемое рассчитанной поверхностью, приведено на рис. 3 и показывает формирование равномерно освещённой прямоугольной области заданного размера. Среднеквадратичное отклонение (СКО) формируемого распределения освещённости от равномерного составило 7,5%. Все распределения освещённости, представленные в статье, получены с помощью коммерческого программного обеспечения по моделированию светотехнических систем ТгасеРго8 [20]. Это подтверждает правильность выполненных расчётов. Отметим, что программа ТгасеРго8 предназначена только для моде лирования и не позволяет рассчитывать зеркала из ус- Рис. 3. Полутоновое распределение освещённости, формируемое зеркалом на рис. 2 при точечном источнике (а); сечения распределения освещённости в плоскостях v=0 (непрерывная линия) и и=0 (пунктирная линия) (б) На рис. 4 приведено распределение освещённости, формируемое зеркальной поверхностью на рис. 2 при протяжённом источнике излучения с размерами 1x1 мм. Такие размеры источника соответствуют размерам излучающем площадки светодиода Luxeon Rebel. Отметим, что расстояние от источника до вершины зеркала на рис. 2 составляет всего 2,99 мм, то есть всего в три раза больше стороны источника. Рис. 4 показывает существенное ухудшение равномерности формируемого распределения по сравнению с рис. 3, СКО распределения освещённости на рис. 3 от равно мерного распределения составляет 21%. Таким обра зом, учёт размеров источника излучения при расчёте компактных зеркал (с размерами в несколько милли- Рис. 4. Полутоновое распределение освещённости, формируемое зеркалом на рис. 2 при протяжённом источнике Iх! мм (а); сечения распределения освещённости в плоскостях v=0 (непрерывная линия) и и=() (пунктирная линия) (б) Зеркальная поверхность на рис. 2 была дополнительно прооптимизирована с использованием выражений (1), (13) для протяжённого ламбертовского источника с размером 1x1 мм. Внешний вид зеркальной поверхности изменился несущественно (максимальные изменения модуля радиус-вектора поверхности не превысили 0,1 мм). Распределение освещённости, формируемое зеркалом, рассчитанным для протяжённого источника, приведено на рис. 5 и показывает формирование значительно более равномерного прямоугольника. Среднеквадратичное отклонение распределения на рис. 5 от постоянного составляет 9,6 %. В качестве второго примера была рассчитана поверхность зеркала (рис. 6) для формирования равномерного распределения освещённости в эллиптической области с полуосями 15 мм и 10 мм на расстоянии 10 мм от протяжённого ламбертовского источника 1x1 мм. В качестве начального приближения также использовалась осесимметричная поверхность, формирующая постоянную освещённость в круге. а) -20 -10 0 10 и,м Е Рис. 6. Зеркало, формирующее равномерное распределение освещённости в эллиптической области с полуосями 15 мм и 10 мм на расстоянии 10 мм при ламбертовском источнике 1*1 мм (габаритные размеры указаны в миллиметрах) Для оптимизации поверхность в первом квадранте была аппроксимирована бикубическим сплайном с 56 параметрами. Оптимизация, как и ранее, проводилась в два этапа: сначала была рассчитана поверхность, формирующая заданное распределение освещённости при точечном источнике, затем была проведена дополнительная оптимизация поверхности с учётом размеров источника излучения. Распределение освещённости, формируемое рассчитанной поверхностью (рис. 6), приведено на рис. 7 и показывает формирование равномерно освещённой области эллиптической формы с заданными размерами. СКО формируемого распределения освещённости 0,75 0,50 0,25 от равномерного распределения составляет 8,8 %. Е О В работе представлен метод расчёта зеркальной поверхности свободной формы из условия формирования заданного распределения освещённости. Метод учитывает размеры источника излучения, что позволяет его использовать при расчёте компактных зеркал с размерами всего в несколько раз превышающими размеры источника излучения. Рассчитаны поверхности зеркал с толщиной 3 мм, формирующих равномерные распределения освещённости в прямоугольной (26,6* 17,7 мм) и эллиптической (полуоси 15 мм и 10 мм) областях при протяжённом ламбертовском источнике 1 х 1 мм. СКО формируемых зеркалами распределений освещённости от равномерных распределений составило менее 10 %, что свидетельствует о хорошей работоспособности разработанного метода. Работа выполнена при поддержке государственных контрактов 07.514.11.4055, 07.514.11.4060 и 07.514.11.4105, гранта Президента Российской Федерации НШ-4128.2012.9 и грантов РФФИ №№ 1007-00553 и 11-07-13164.