Метод распределения потерь в сети между потребителями

Автор: Булатов Борис Георгиевич, Коржов Антон Вениаминович

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Электроэнергетика

Статья в выпуске: 9 (49), 2005 года.

Бесплатный доступ

Предлагается метод разделения нагрузочных потерь электроэнергии в сетях распределительных компаний между субъектами рынка, пользующимися услугами по передаче, и собственными потребителями, основанный на определении коэффициентов токораспределения в R-схеме.

Короткий адрес: https://sciup.org/147157983

IDR: 147157983 | УДК: 621.3.017

Текст краткого сообщения Метод распределения потерь в сети между потребителями

Предлагается метод разделения нагрузочных потерь электроэнергии в сетях распределительных компаний между субъектами рынка, поль' зующимися услугами по передаче, и собственными потребителями, осно ванный на определении коэффициентов токораспределения в R-схеме.

В создании потерь электроэнергии в сетях распределительных сетевых компаний (РСК) участвуют все субъекты, имеющие договора на услуги по транспорту электроэнергии по сетям, обслуживаемым РСК. Определение вклада каждого субъекта в формирование технических потерь электроэнергии и денежной компенсации за потери является актуальной задачей.

Технические потери, как известно, формируются как при передаче электроэнергии своим потребителям, так и при ее транзите для других субъектов рынка. В этих условиях требуется оперативное определение потерь электроэнергии и экономически справедливое распределение их между всеми субъектами, которое определяет тариф на транспорт энергии.

Определение транзитных потерь для одного перетока проводится путем расчета режима сети по средним узловым мощностям при среднем значении этого перетока и при отсутствии его. По разнице средних потерь мощности в этих режимах определяются транзитные потери энергии за расчетный период. Расчет по средним потокам особенно при реверсивных перетоках искажает учет фактических потоков мощности и не позволяет обоснованно определять величину транзитных потерь электроэнергии из-за нелинейной зависимости потерь от перетоков.

Подобный анализ с использованием типовых программ расчета стационарного режима неприменим, когда требуется массовый расчет, например, для целей формирования узловых цен, которые в перспективе должны определяться в часовом разрезе, т.е. практически в темпе процесса. Для этой цели необходимы оперативные методы, пусть и менее точные. Такие методы можно реализовать на основе известных сетевых коэффициентов, позволяющих оперативно рассчитывать приращения потерь, или даже коэффициентов токораспределения, которые позволяют находить потоки по ветвям без решения системы узловых уравнений.

При определении потерь наибольшие трудности связаны с расчетом нагрузочных потерь в замкнутой сети

(8) Us

= ^-Z(/s+es)-'s =^+^g- (1)

ин (s) ’

При известных средних узловых мощностях, определяемых по расходу электроэнергии, неизвестные потоки ветвей Р& Qs можно найти в предположении линейной зависимости их от узловых мощностей, например,

Ps -aSl"P\ + aS2'p2 + -"~aSa "Pa -aSb 'Pb~'" № где Pi, P2,... - мощности перетоков (электростанций или транзитов); Pa,Pb,... - мощности собственных нагрузок; tzs,,aSa,... - коэффициенты потокораспределения.

Коэффициенты потокораспределения aSi показывают, какая доля мощности узла / протекает по ветви S. Для определения всех as составляется расчетная схема замещения сети, выбирается балансирующий узел, нумеруются узлы и ветви, принимаются положительные направления ветвей. Затем проводятся расчеты потокораспределения в схеме при фиксированном токе Л = 1 только в одном z-м узле при равных нулю токах остальных узлов. Полученные токи ветвей и являются искомыми коэффициентами токораспределения. Для неоднородной сети коэффициенты представляются комплексными числами. Основные сложности в определении сетевых коэффициентов связаны с учетом неоднородности. Но для сетей РСК, в замкнутую часть которых сегодня входят в основном или только сети ПО кВ, характерна достаточно высокая степень однородности, позволяющая определять сетевые коэффициенты по R-схеме.

Алгоритм определения коэффициентов токораспределения достаточно прост и основан на решении узловых уравнений при задаваемом единичном токе в одном из узлов схемы замещения сети.

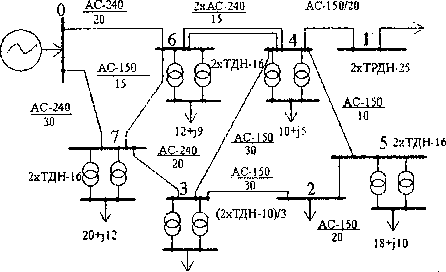

Для оценки погрешностей в определении коэффициентов токораспределения по R-схеме рассмотрена сеть ПО кВ (рис. 1), для которой были найдены и комплексные коэффициенты.

Отказ от учета неоднородности сети позволяет по тем же коэффициентам определять и потоко-распределение реактивной мощности.

12+J6

Рис. 1

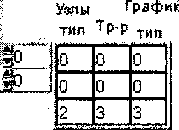

В анализируемой сети были определены потери энергии путем расчета стационарного режима для каждого часа с интегрированием за месяц. Для этого была разработана программа точного расчета режима, фронтальная панель которой показана на рис. 2.

В программе учитываются три типа суточных графиков нагрузки, задаваемых для каждого часа в долях от средней мощности, изменение относительной нагрузки по дням недели, погодные условия, усредненные за сутки, число суток в месяце и день недели, с которого начинается месяц. По ветвям сети задаются и проводимости, что позволяет рассчитывать потери на корону с учетом погодных условий. По узлам сети задаются средние мощности, тип (переток или нагрузка), тип и число трансформаторов, а также номер типового графика нагрузки. Информация о поступлении в сеть и отпуске из сети, а также по структуре потерь выводится на экран. Программа использовалась для прямого расчета нагрузочной составляющей потерь электроэнергии в линиях анализируемой сети.

Полученные в результате расчета по R-схеме потери мощности составили 2,40 МВт и отличаются от средних часовых потерь, полученных по результатам эталонного расчета потерь энергии за месяц и равных 2,379 МВт, на 0,021 МВт, т.е. менее чем на 1 %, что убеждает в допустимости применения упрощенной методики, основанной на использовании R-схемы. .

При комплексном подходе задача расчета транзитных потерь может решаться совместно с задачей определения суммарных потерь в сети распределительной компании или в любой ее части и разделения их на потери от нагрузок каждого узла и потери от транзитных перетоков. При этом оценка потерь энергии за расчетный период определяется по средним узловым мощностям.

Предлагается следующий алгоритм разделения общих потерь между потребителями компании и транзитными перетоками:

-

• расчет потокораспределения в установившемся режиме и потерь мощности dPQ в электрической сети при фактических значениях нагрузок всех узлов и транзитных перетоков;

-

• организация цикла по всем узловым мощностям ;-1. и;

Узлов

----

Ветвей

Транз

Суток

Отн. нагрузка дни над погода

1-й (пн-1)

0,000001

Суточн графики

100

100

120

5LJ 0,95

; 100

100

80 ■

0,80

80____

90

80

0,70

Ё

СопрОТИЕЛ

Пр О ЮДИН ОСТИ

Ветви

и. КВ

1ь——•—

4

5

а

1,98 +4,20 i

0,048-81,000 i

5

3,96 +8,40 i

0,032 -54,000 i

7

3

1,20 +4,05 i

0,032 -54,000 i

3

2

2,97 +6,30 i

0,040-112,000 i

Sy,ср, MBA р,51~|

^35,00 +16,00 i

^ 32,00+Тв7оо Г

Результаты расчета

Потери, КВт"ч

Поступи КВт*ч

Общие ЛЭПнагр

Тр-ры

1104538613,19 |

2731675,82 | 11712935,54

| хх ;108219,40

Отпуск КВт”ч

ЛЭП-корона

наг 1165246,05

чЪТооэвб?, зГ j

24286,02

с.н. 720988,81

^bilyis^ilZj

2,37908 j

Потери ср и ЛЗП, МВт

Рис. 2

Булатов Б.Г., Коржов А.В.

-

• расчет режима при нулевых значениях нагрузки в /-м узле при фактическом значении нагрузок для всех остальных узлов с определением потерь мощности dP,;

-

• определение приращения потерь в сети за счет нагрузки Z-го узла 8Pf = dPQ- dP,;

-

• конец цикла по узлам;

-

• определение суммы приращений потерь 8Р = sum( ЗР,);

-

• определение в общих приращениях доли потерь, вызванных отдельными узловыми нагрузками d,= 8PJ 8Р;

-

• определение фактических потерь в сети компании от собственных нагрузок и от транзитных перетоков как dPi = d, • dP0.

В качестве примера рассмотрим сеть (см. рис. 1), которая имеет один узел связи с магистральными сетями, и через которую передается транзитом мощность в другие компании. Таким образом, принятая к анализу сеть используется для питания нагрузок 3-х компаний. Предлагаемая сеть достаточно проста и удобна для иллюстрации предложенного метода разнесения потерь и составления баланса. Обычно сети РСК имеют несколько точек связи с магистральными сетями более высокого класса напряжения, что приводит к появлению в расчетных потерях составляющей потерь в магистральных сетях, которая может исключаться из баланса. При расчете потерь в сети на основе коэффициентов токораспределения не учитывается влияние режима напряжения, что соответствует допущению о достаточной пропускной способно-

Метод распределения потерь в сети между потребителями сти магистральных сетей и поддержанию напряжения в центрах питания на заданном уровне. -

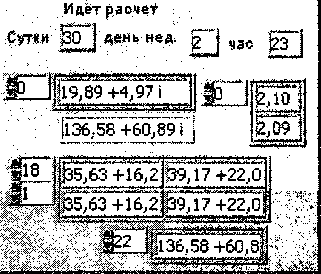

На рис. 3 показана фронтальная панель виртуального устройства с результатами расчета баланса потерь.

Как видно из баланса, потери в анализируемой сети, принадлежащей компании К-1, равные 2,4 МВт, разбиты на 3 составляющие: потери от передачи мощности двум другим компаниям К-2 и К-3, равные соответственно 0,300 МВт, 0,708 МВт, и остальные 1,32 МВт - потери от передачи мощности собственным потребителям, разнесенные по узловым нагрузкам.

Таким образом, затраты компании К-2 на доставку 20 МВт и 5 МВАр своим потребителям состоят из потерь в собственных сетях от собственной нагрузки и компенсации 0,300 МВт компании К-1 за потери в ее сетях от нагрузки К-2. Аналогично, затраты компании К-3 на транспорт 35 МВт и 16 МВАр должны включать компенсацию 0,708 МВт компании К-1 за потери в ее сетях. Компания К-1, осуществляя транзит для компании К-2, должна получить компенсацию 0,300 МВт за потери, а за потери от транзита для компании К-3 получить компенсацию 0,708 МВт. Итак, общие затраты компании К-1 на доставку 92 МВт и 54 МВАр своим потребителям составляют 1,32 МВт и состоят из потерь в собственных сетях от собственной нагрузки.

Полученный баланс транзитных потерь мощности между компаниями, найденный по результатам анализа среднечасового режима, может слу-

■I

|

1 Уано 6 ^^ U, кВ РУ ^__ ^ Ветае? *1о_ *119.0 1 q,, ^ |

j|20,00 |35,00 |з2,00 |10,00 |

(18,00 |12,00 |

20,00 |

|||||||||||||

|

|5,00 |

|16,00 |

|18,00 |

,5,00 |

|10,00 |

,9,00 |12,00 |

|||||||||||

|

£ |

Смена |

R. Ом |

Коэффициенты токораспределения |

Ра |

Lie |

|||||||||||

|

0 |

6 |

1,20 |

0,69 |

0,53 |

0,45 |

0,69 |

0,64 |

0,76 |

0,36 |

81,58 |

go ^ |

41,06 |

||||

|

0 |

? |

1,80 |

0,31 |

0,47 |

0,55 |

0,31 |

0,36 |

0,24 |

0,64 |

65,42 |

33,94 |

|||||

|

6 |

7 |

2,97 |

-0,10 |

0,07 |

0,15 |

-0,10 |

-0,04 |

-0,16 |

0,24 |

6,68 |

3,98 |

|||||

|

t Jill |

6 |

4 |

0,90 |

0,79 |

0,46 |

0,29 |

0,79 |

0,68 |

-0,08 |

0,13 |

62,90 |

28,07 |

||||

|

4 |

1 |

1,98 |

1,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

20,00 |

5,00 |

|||||

|

4 |

3 |

5,94 |

-0,13 |

0,08 |

0,18 |

-0,13 |

-0,06 |

-0,05 |

0,08 |

4,34 |

2,98 |

|||||

|

4 |

5 |

1,98 |

-0,08 |

0,38 |

0,12 |

-0,08 |

0,74 |

-0,03 |

0,05 |

28,56 |

15,10 |

|||||

|

5 |

2 |

3,96 |

-0,08 |

0,38 |

0,12 |

-0,08 |

-0,26 |

-0,03 |

0,05 |

10,56 |

5,10 |

|||||

|

7 |

3 |

1,20 |

0,21 |

0,54 |

0,71 |

0,21 |

0,32 |

0,08 |

-0,13 |

52,10 |

25,93 |

|||||

|

3 |

2 |

2,97 |

0.03 |

0,62 |

-0,12 |

0,08 |

0,26 |

0,03 |

-0,05 |

24,44 |

10,90 |

|||||

|

Узлы |

Б а л а н с потерь К-2 К-3 Н-3 Н-4 Н-5 Н-S . Н-7 |

Всего |

||||||||||||||

|

Расчетные. МВт Относительные потери Узловые потери. МВт |

3,502 |1,184 |о,874 |о,257 |о,599 jo,214 jo,392 | |

Г'] |

||||||||||||||

|

$ }|0,1240 |о,2943 |о,2172 |0,0640 jo,1489 |0,0532 |0,0975 | |

.'1,00 1 |

|||||||||||||||

|

90 l io.300 |0,708 |о,522 |о,154 |о,358 |о,128 |о,234 | |

^,40 j |

|||||||||||||||

Рис. 3

жить основой для перехода к потерям электроэнергии с помощью метода характерных суток или характерных режимов. Предложенный алгоритм эффективен для целей отслеживания нагрузочной части потерь электроэнергии и разделения этих потерь между узлами в Темпе процесса в часовом или 30-минутном разрезе и интегрировании в пределах любого расчетного периода. При этом источником информации для расчета является телеметрия, определяющая оперативную расчет ную схему и усредненные за расчетный интервал узловые мощности.

Предложенный в работе подход к расчету как транзитных потерь, так и узловых потерь от собственных потребителей, позволяет достаточно просто и точно по упрощенной методике определять баланс потерь и распределять ответственность за них между субъектами, пользующимися услугами сетевой компании по транспорту электроэнергии.

Булатов Борис Георгиевич, профессор кафедры ЭССиС, к.т.н., доцент, выпускник кафедры ЭССиС ЧПИ (1961 г.). С 1961 г. по настоящее время работает на кафедре. Научные интересы связаны с управлением режимами энергосистем и оптимизацией.

Коржов Антон Вениаминович, к.т.н., доцент кафедры ЭССиС, окончил ЮУрГУ в 2000 г. по специальности «Электроэнергетические системы и сети». Область научных интересов: электромагнитная совместимость и оптимизация режимов работы электрических сетей.