Метод типизации лесного фонда

Автор: Казаков Н.В., Рябухин П.Б., Садетдинов М.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агролесомелиорация и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

Разработка алгоритмов типизации основных характеристик лесосек и их формализация направлены на снижение эксплуатационных затрат лесопользователей в части применения систем машин и механизмов путем их рационального и обоснованного распределения по выявленным типам совокупностей условий функционирования.

Лесной фонд, показатели участков леса, алгоритм, типизация, таксон, закон распределения вероятностей, совокупность параметров лесосек

Короткий адрес: https://sciup.org/14082717

IDR: 14082717 | УДК: 630.323

Текст научной статьи Метод типизации лесного фонда

Введение. При проведении аналитических исследований лесной фонд как объект будем рассматривать в виде участка, покрытого древесными растениями; площади, переданной в аренду и характеризующейся совокупностью (гипервектором) параметров { Y }. Естественно, что в реальных условиях, при переходе от одного участка леса к другому, эти параметры будут варьироваться. В связи с чем на практике могут встречаться как сходные, так и отличные друг от друга участки.

Существуют условные сочетания лесоэксплуатационных признаков участков леса, назовем их таксонами, а статистически наиболее вероятное появление совокупностей выделенных характеристик участков леса – ядрами таксонов.

В природе указанные выше показатели участков леса { Y } носят вероятностный характер. Учесть эту стохастичность можно, описав данные показатели законами распределения случайных величин. В этом случае проблему идентификации закона распределения лесных условий можно свести к задачам теории распознавания образов и решить с помощью алгоритмов автоматической классификации данных [1].

Цель исследования. Разработка алгоритма типизации основных лесорастительных характеристик лесосек для реализации математической модели оптимизации технологических параметров процессов лесозаготовок лесопромышленных предприятий.

Задачи исследования:

– создание научно обоснованного алгоритма распределения систем машин и механизмов по выявленным типам совокупностей (таксонам) лесорастительных условий по комплексному критерию оптимальности;

– снижение временных и эксплуатационных затрат лесопромышленными предприятиями при выборе оптимальных систем машин для реализации технологического процесса.

Распознавание представляет собой отнесение исследуемого объекта (в нашем случае это участок леса), задаваемого в виде совокупности наблюдений, к одной из взаимоисключающих областей. Это означает, что существует однозначное отображение совокупности наблюдений, являющейся конечным числовым множеством { Y }, на множество таксонов { V}={V1,V2,...,Vk}: {V}≤{Y}. Здесь множество наблюдений { r } – это некоторое количество участков леса, с присущими им параметрами-признаками Y 1 ,Y 2 ,...,Y n . В данном случае распознавание сводится к nr – аргументной функции вида k=d(Y 11 ,Y 12 ,...,Y ij ,Y nr ), где Y ij – значение i -й характеристики для j- го участка леса.

Здесь следует учитывать, что при идентификации наблюдения { Y ij } носят вероятностный характер. Поэтому функция d(Y ij ) становится также случайной. Следуя теории математической логики [2], номер таксона k также оказывается случайной величиной. Апробация описанных методов и физическая интерпретация результатов позволили разработать комбинированный алгоритм таксономии промышленных лесных ресурсов.

Постановка задачи таксономии выглядит следующим образом:

S U j , Y m ) V i, j e 1,2,3,... n ; m g 1,2,3,..., r ;

nn

Y uu - Yu j U jk = °; °.° ^ u ^ 1.°, j = 1 j = 1

где S – площадь гиперпроекции искомого множества точек; υ ij – элемент матрицы направляющих косинусов вращения; Y im – значения i -го признака в m -й реализации; n – число признаков и r – число реализаций (наблюдений).

Определение наивыгоднейшего положения координатных осей основывается на минимизации площади ( S ) на одну из гиперплоскостей путем вращения координатных осей { 0 1 , 0 2 , 0 3 }

0' = S •©• 0, (2)

где 0 - матрица направляющих косинусов; 0 , 0 - соответственно координаты точек до и после поворота осей.

После получения проекций, отвечающих заданному критерию (S), распознавание осуществляется по визуальным признакам, где определяются множества точек, принадлежащих различным таксонам.

Рассмотрим применение отмеченной процедуры распознавания участка леса для анализа лесорастительных условий Дальневосточного региона.

В первоначальный набор характеристик лесных участков были включены следующие: запас древесины на участке ( Y1 ); несущая способность грунтов ( Y2 ); средний объем ствола ( Y3 ); средний уклон местности ( Y4 ); обеспеченность участка леса подростом ( Y5 ); класс товарности насаждения ( Y6 ); доля лиственницы в насаждении ( Y7 ); доля темнохвойных пород в насаждении ( Y8 ), ( К, Е, П ); доля мягколиственных пород в насаждении ( Y9 ),( Ос, Бб, Ол, И и др.); доля твердолиственных пород в насаждении ( Y10 ), ( Яс, Д, Ор, Бх ).

Очевидно, что применение таких координатных осей сильно затрудняет процесс поиска перспективных для анализа проекций, поэтому первоначальные переменные ( Yp) путем линейных преобразований сворачивались в новое пространство независимых признаков таким образом, чтобы обеспечить декоррели-руемость признаков F

F=OY, (3)

где O – матрица преобразований, в нашем случае факторных нагрузок.

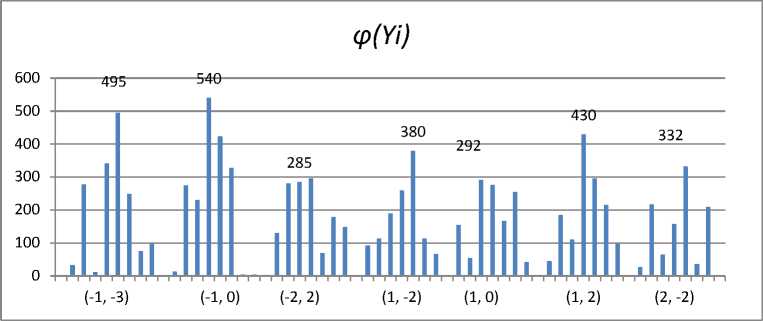

Затем полученная система координат вращается вокруг изображения гиперточек участков леса в направлении минимизации критерия. Статистические характеристики показателей участков леса в виде полигонов относительных частот p (Y j ) группированного статистического ряда приведены на рисунке 1.

Рис. 1 . Полигоны относительных частот p (Y j ) гиперточек участков леса

Из анализа изображений точек на проекциях в различных плоскостях следует, что множество участков леса лесосырьевых баз лесопромышленных предприятий Дальневосточного федерального округа (ДФО) можно условно разбить на семь множеств q1–q7 . Множество точек каждого из таксонов образуют случайную выборку гиперточек характеристик участков леса.

Для его описания и задания, кроме уравнений контурных гиперповерхностей, необходимо иметь закон распределения вероятностей появления различных участков леса в таксоне. При этом в качестве аналитического определения дифференциального закона распределения используем мультимодальное нормальное распределение

p(Yj) =E i=1

a i

( 1.0 1

2^32 32 k 2 n$ 5 i- U 9 i

exp

( ‘ —12

F 5 -E wj.

k j = 1 ________ 7

k v

V

kk

F 5 = E a j y j ; F 9 = Z b j y j j =1 j =1

где k – число переменных;

n – количество мод закона распределения;

-

y ij , $ 1 — параметры закона распределения для j -й переменной i -го таксона;

-

а . - коэффициенты, определяющие долю i- й моды в композиционном законе;

-

a j ,b j – коэффициенты факторных вкладов.

Для идентификации данного закона распределения может применяться метод Левенберга-Макуардта [2, 3], который реализован в виде стандартного программного продукта "NLIN" в "SSPLIB".

Начальные оценки параметров можно определить из следующих соотношений:

а j

; Yij т j

max j min j

т j +1

i + Y ■ max j ,

где Y maxj , Y minj – экстремальные значения j -й переменной.

Следовательно, идентификацию многомерного закона распределения взаимозависимых характеристик участков леса можно свести к рекуррентной форме распознавания мультимодального закона распределения стандартных k- переменных для разделяющей проекции ( F5, F9 ) [4]. Так как F5 и F9 являются линейной сверткой исходных переменных Y i j , то, имея совместную плотность вероятности ( F5, F9 ), после соответствующих аналитических преобразований несложно будет получить исходный закон их распределения p (Y j ).

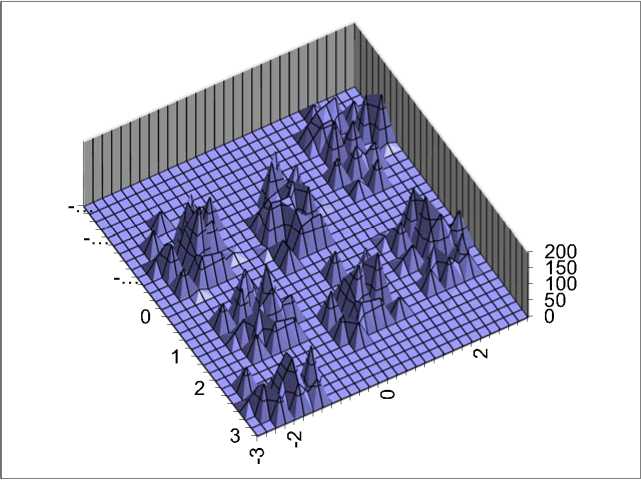

Математическая обработка параметров участков леса позволила получить частотность появления точек на разделяющей проекции ( F5, F9 ), графическая интерпретация которых приведена на рисунке 2. Как показал анализ графических интерпретаций, двумерную плотность распределения определяющих переменных F j можно с достаточной точностью аппроксимировать мультимодальным нормальным законом распределения. В этом случае задачу оценки многомерного закона распределения характеристик участков леса, а также идентификацию ядер таксонов сведем к следующей постановке.

Имеются двумерные частотности появления точек F5,F9 на равномерной сетке Q (F5, F9), а также их преобразующие свертки:

F5 = Za>y>; F» = Zbyj.

j=1

Наряду с этим известна доля каждого условного таксона в факторном изображении a i ,i =1,2,...,7.

Рис. 2. Гистограмма совокупности частот основных характеристик участков леса (таксонов) ДФО на разделяющей плоскости (F5, F9)

По этим директивам требуется оценить гиперкоординаты ядер таксонов Y ij , где j – номер лесоэксплуатационного показателя; i – номер таксона. Предположения и допущения, принятые в ходе реализации алгоритма:

-

– закон распределения гиперпризнаков многомерный, нормальный, мультимодальный;

-

– выборка точек Y jl является представительной, где l=1,…,n – число реализаций ( n = 3518 участков леса).

Решение алгоритма сводится к оценке ядер таксонов в факторном изображении путем решения экстремальной задачи:

r

E ( Q m ( F5 F9) - m = 1

Q m HV

Q m = R h E i = 1

a i ^ exp

к

( F 5 m - F 5 i )2 + ( F 9 m - F 9J 2 5 2 i 2 5 92 i

V

E a i = 1.0;-3.0 < F 5i ,F 9i < 3.0.

i = 1

Здесь Rn – нормирующий коэффициент.

В результате решения этой задачи оцениваем ядра таксонов в разделяющей проекции и их дисперсии: F^ , §1; F* , # i ; i = 1,2,...,7 .

Выводы

-

1. Сформированная база данных лесорастительных условий и лесоэксплуатационных характеристик древостоев ДФО позволяет оценить законы распределения характеристик лесосек региона, отражающие стохастические и детерминированные связи между их параметрами.

-

2. Лесоэксплуатационные показатели участков леса носят вероятностный характер, стохастичность которого описывается нормальным законом распределения случайных величин.

-

3. В результате математической обработки статистических данных лесоэксплуатационных характеристик участков леса получены основные аналитические соотношения гиперпроекций таксонов. Весь спектр лесоэксплуатационных характеристик (параметров) лесосек различных регионов ДФО может быть условно представлен совокупностью семи таксонов.

-

4. Разработанный алгоритм типизации лесного фонда на основе баз данных лесорастительных характеристик, встроенный в математическую модель технологического процесса лесопромышленных предприятий, позволяет в значительной мере ускорить процесс поиска оптимальных систем машин и оборудования.