Метод улучшения удельных показателей синхронных реактивных, индукторных электрических машин и повышения электробезопасности при их эксплуатации

Автор: Горожанкин Алексей Николаевич, Максимов Никита Максимович, Ржавцев Леонид Андреевич, Захаров Данила Дмитриевич

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Техносферная безопасность в электроэнергетике

Статья в выпуске: 2 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Предложен метод оптимизации, который позволил увеличить удельные показатели синхронных реактивных и индукторных электрических машин (удельный момент, КПД, коэффициент мощности) до теоретически возможного предела как при номинальной нагрузке, так и в зоне четырехкратной перегрузки по фазному току. Показано, что удельный момент на единицу массы при равных потерях и тепловых состояниях синхронных реактивных и индукторных электрических машин в сравнении с аналогичным показателем асинхронного двигателя в номинальном режиме лежит в диапазоне от -5 до 75 %, в режиме 4-кратной перегрузки по току - в диапазоне от -36 до 66 %. Показатели по действующему и максимальному напряжениям для электрических машин рассматриваемого класса, чья скорость ротора сопоставима с аналогичным показателем асинхронного двигателя, выше на 10-45 %. Это следует учитывать при проектировании для них электрического преобразователя, заложив соответствующие запасы по напряжению. Показано, что по величине показателей отношения момента к действующему и максимальному напряжениям синхронные реактивные и индукторные электрические машины превосходят асинхронный двигатель до 3-6 крат. Предложен критерий оптимизации, равный отношению электромагнитного момента к действующему значению индукции в зазоре, который позволит, используя конечно-элементные модели и рассмотренный в статье метод оптимизации, получить оптимальные с точки зрения электробезопасности и потерь в стали синхронные реактивные и индукторные электрические машины.

Удельные показатели, повышение электробезопасности, перенапряжения, геометрия активной зоны, управляющие воздействия, синхронные реактивные электрические машины, конечно-элементные модели

Короткий адрес: https://sciup.org/147244012

IDR: 147244012 | УДК: 621.313.3 | DOI: 10.14529/power240211

Текст научной статьи Метод улучшения удельных показателей синхронных реактивных, индукторных электрических машин и повышения электробезопасности при их эксплуатации

A.N. Gorozhankin, ,

Обзор литературы

Класс синхронных реактивных и индукторных электрических машин включает в себя ряд типов конструктивного исполнения активной части с различными алгоритмами управления и схемами фазных обмоток. Наибольший практический интерес представляют три типа: синхронные реактивные электрические машины с односторонней и двухсторонней зубчатостью, индукторные электрические машины. Рассмотрим каждый тип с точки зрения проработанности вопроса улучшения удельных показателей.

Синхронные реактивные машины с анизотропным ротором (СРМсАР) и односторонней зубчатостью характеризуются синусоидальными фазными токами и оптимизируются за счет вариации обширного набора геометрических параметров элементов ротора [1–3]. Достигается наибольшее отношение реактансов по продольной и поперечной осям ротора при умеренной величине пульсаций электромагнитного момента. Синхронные реактивные машины с зубчатым ротором (СРМсЗР) и односторонней зубчатостью оптимизируются как за счет вариации геометрических параметров магнитопровода, так и за счет коррекции алгоритмов управления [4]. Вентильно-индукторные машины (ВИМ) с двухсторонней зубчатостью, наиболее исследованные в классе, – оптимизация выполнялась как с номинальном режиме, так и режимах с перегрузками по току и моменту [5]. Синхронные реактивные и индукторные машины с двухсторонней зубчатостью и распределенными обмотками на статоре (СРМсДЗ и ИМсДЗ), а также вариант ВИМ с двумя независимыми обмотками на статоре (FSDC) – наименее исследованные в классе. В трудах, посвященных оптимизации таких машин, исследуются в основном номинальные режимы работы [6–8]. Таким образом, нет единого метода оптимизации удельных показателей всего класса синхронных реактивных и индукторных электрических машин в расширенном диапазоне моментов нагрузки, где принципиально использование конечно-элементных моделей, учитывающих резко нелинейные свойства активных материалов магнитопровода при насыщении.

Поражение электрическим током возникает, как правило, при повреждении изоляции электрических машин по двум причинам: перегрев обмоток и кратковременные перенапряжения. Меры борьбы с первой причиной помимо разработки эффективных систем охлаждения включают в себя минимизацию удельных потерь путем улучшения удельных показателей электрических машин. Кратковременные перенапряжения в электрических машинах, как правило, связаны с коммутацией обмоток [9] и аварийными режимами электрических сетей. Меры борьбы со второй причиной включают в себя разработку современных устройств защиты от перенапряжений в электрических сетях, а также совершенствование изоляционных материалов путем улучшения их самовос-станавливающих свойств [10, 11]. В данной статье предлагается оригинальный метод классификации и оптимизации электрических машин по величине удельного момента на единицу действующего или максимального фазного напряжения, который позволит оценить и улучшить электробезопасность каждого типа машины.

Описание метода оптимизации синхронных реактивных и индукторных электрических машин

Суть метода заключается в комбинации двух путей улучшения удельных показателей электрических машин (удельного момента, КПД, коэффициента мощности) – с помощью модификации геометрии активной зоны и диаграммы периода тока в фазных обмотках (управляющего воздействия). В [12] описан первый путь – модификация конструкции активной зоны. В данной статье приводится второй путь – модификация управляющего воздействия и результаты оптимизации, полученные комбинированным способом.

Для поиска наилучших алгоритмов управления с точки зрения улучшения удельных показателей синхронных реактивных и индукторных электрических машин на конечно-элементных моделях предложено формировать наилучшие величины токов в фазных обмотках через равные интервалы времени, когда ротор занимает последовательно ряд положений внутри угловой фазной зоны обмотки статора. Количество положений выбирается из условий компромисса, с одной стороны, времени расчета, а с другой стороны – точности воспроизведения диаграмм тока в фазных обмотках. В каждом положении ротора оптимизируются соотношения токов для получения наибольшего момента при сохранении суммы потерь в меди.

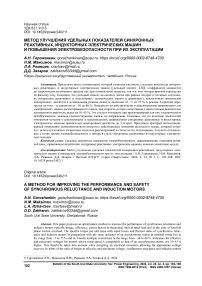

Алгоритм оптимизации пояснен на рис. 1 на примере синхронной реактивной машины с зубчатым ротором в трехфазном четырехполюсном исполнении. В поперечном сечении обозначены двенадцать фазных зон и номера фаз, также показана величина фазной зоны a^z, которая рассчитывается по формуле afZ —

2-п m-f P Zz ,

где m f – количество фаз; pZ 2 – число зубцов ротора.

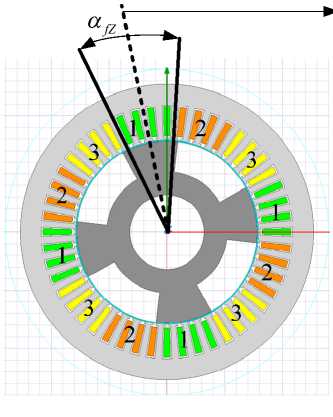

Рис. 1. Алгоритм оптимизации формы тока в фазных обмотках: I, II – этапы оптимизации; А, Б, В – итерации оптимизации; 1, 2, 3 – номера фазных токов

Fig. 1. Algorithm for optimizing the current shape in phase windings: I, II – optimization stages; А, Б, В – optimization iterations; 1, 2, 3 – numbers of phase currents

Фазная зона разбивается на ряд промежуточных положений. В правой части рис. 1 показана процедура оптимизации для произвольного положения ротора внутри фазной зоны. Это положение обозначено лучом, идущим от оси машины в поперечном сечении (пунктирная линия). На первом этапе оптимизации первой итерации (I, А) отношение токов 1 и 2 остается неизменным, а меняется отношение 1 и 3 токов по одному из алгоритмов одномерной поисковой оптимизации для поиска экстремума целевого показателя. На втором этапе оптимизации (II, А) ток 3 остается неизменным, а отношение токов 1 и 2 варьируется. Если на этом этапе соотношение токов изменилось больше, чем заданный минимальный диапазон (например, в процентах от исходной величины тока), то выполняется возврат на первый этап оптимизации, выполняется вторая итерация (I, Б), второй этап оптимизации на второй итерации аналогичен первой итерации (II, Б). Если в результатам второй итерации токи 1 и 2 изменились несущественно, т. е. не вышли за заданную величину изменения, то оптимизация прекращается и выводятся оптимальные значения фазных токов 1, 2 и 3 в одном из положений ротора. Если токи 1 и 2 изменились существенно, выполняется третья итерация В и т. д.

После получения наилучших значений фазных токов для всех выбранных положений ротора внутри фазной зоны выполняется процедура получения оптимальной диаграммы фазного тока. Для этого значения токов первой фазы откладываются на оси времени последовательно от меньшего значения угла поворота ротора к большему углу, затем аналогично размещаются значения токов третьей фазы и, наконец, откладываются значения токов второй фазы. Таким образом, полученный полупериод дополняется волной противоположной полярности. Далее по значениям тока выполняется процедура разложения кривой в ряд Фурье с получением коэффициентов этого ряда:

-

а^ — ^-^У;

-

а^ — ^ sin (Э ■ ^ Ь ю - cos (fc -2- п ■ g]); (2)

^) — Пт sin (Э ■ ВД Л (О ■ sin (fc ■ 2 ■ п ■ О где Ij – j-е значение тока на оси времени; m – количество значений тока на периоде кривой; k – номер гармоники.

По результатам оптимизации наибольшее значение имеют первая и третья гармоники в диаграмме фазного тока для электрических машин с распределенными обмотками и четный ряд гармоник – для электрических машин с зубцовыми обмотками.

Результаты оптимизации и их обсуждение

В результате оптимизации получены значения электромагнитного момента, параметров напряжения на обмотках для разных типов синхронных реактивных и индукторных электрических машин в сопоставлении с асинхронной машиной-прототипом (см. таблицу). Значения электромагнитного момента в номинальном режиме (столбец «Ном.» в таблице) большинства типов электрических машин превышает аналогичное значение асинхронного двигателя (АД) при одинаковых тепловых состояниях машин. Наибольший показатель – у СРМсДЗ, он превышает показатель АД на 75 %, затем в порядке уменьшения – СРМсАР2 – на 45 %, СРМсАР1 – на 37 %, СРМсЗР – на 20 %, FSDC – на 2,5 %. Незначительно ниже, чем АД, этот показатель у ИМсДЗ и ВИМ – на 3 и 5 % соответственно. Повышенные показатели достигаются за счет значительно меньшего значения потерь в роторе. Незначительное снижение показателей по сравнению с АД получается за счет того, что в ВИМ и FSDC «работает» в каждый момент времени одна или две обмотки, в ИМсДЗ за счет размещения двух обмоток в том же объеме, где у других машин размещается одна обмотка. Значения электромагнитного момента в режиме с четырехкратной перегрузкой по току (столбец «Перегр.» в таблице) большинства типов электрических машин превышает аналогичное значение АД при одинаковых тепловых состояниях машин. Наибольший показатель – у СРМсАР2, он превышает показатель АД на 66 %, затем в порядке уменьшения – СРМсАР1 – на 54 %, ВИМ и FSDC – на 41 %, СРМсЗР – на 38 %. Незначительно ниже, чем у АД, этот показатель у СРМсДЗ и ИМсДЗ – на 4 и 36 % соответственно. В зоне перегрузок в связи с особенностями конструкции этих электрических машин, когда длина магнитных силовых линий по воздуху при размещении ротора по продольной оси немногим меньше, чем аналогичная длина при размещении ротора по поперечной оси, ухудшение проводимости стали в зоне перегрузок существенно выравнивает длины этих магнитных силовых линий, что приводит к резкому снижению отношения реактансов по продольной и попереч- ной осям машин с последующим снижением электромагнитного момента.

Значения действующих фазных напряжений у синхронных реактивных машин с угловой скоростью ротора, близкой к скорости ротора АД – СРМсАР1, СРМсАР2 и СРМсЗР, в номинальном режиме работы совпадают с аналогичным показателем АД. В зоне перегрузки они больше на 8–18 %, что следует учитывать при проектировании электрического преобразователя для этих типов электрических машин, заложив запас по напряжению. Особенно это касается максимального значения напряжения, которое даже в номинальном режиме работы для этих типов электрических машин выше аналогичного показателя АД на 10–45 %, в зоне перегрузок выше на 25–35 %. Это объясняется пульсациями напряжения из-за зубчатости на статоре и явнополюсной структуры ротора. Напряжения остальных типов синхронных реактивных и индукторных электрических машин меньше, чем у АД как в номинальном, так и перегрузочном режиме. Это объясняется низкой номинальной скоростью ротора от 57 до 750 об/мин. Исключение составляет ВИМ в зоне перегрузок, где наблюдаются сильные перенапряжения (на 35 % выше, чем у АД) при обрыве тока системой управления для отсечения отрицательного участка электромагнитного момента.

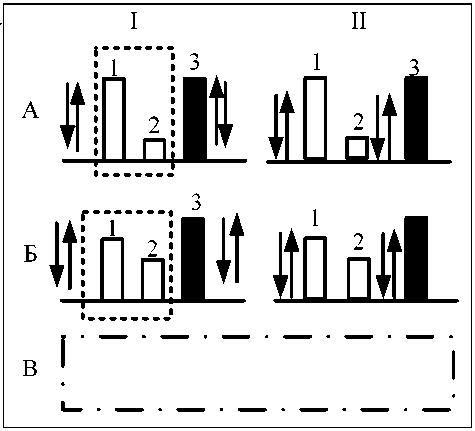

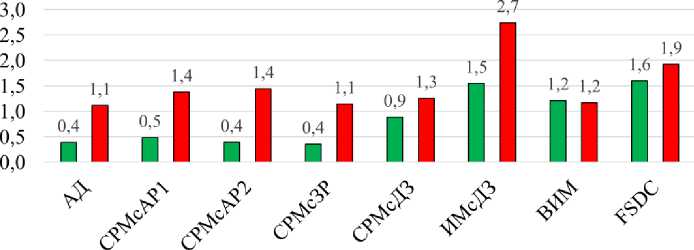

На рис. 2 приведены значения удельного электромагнитного момента на единицу напряжения в сравнении с аналогичным показателем АД, который косвенно может служить показателем электробезопасности электрических машин различных типов. В номинальном режиме работы для электрических машин, чья скорость ротора близка к АД (СРМсАР1, СРМсАР2 и СРМсЗР), показатель отношения момента к действующему значению фазного напряжения выше, чем у АД на 40–60 %. Показатель отношения момента к максимальному фазному напряжению совпадает с аналогичным показателем АД. Для других типов синхронных реактивных и индукторных электрических машин показатели по удельному моменту на единицу напряжения существенно выше. Максимальные значения показателей FSDC превышают показа-

Значения параметров электрических машин Parameters for motors

|

Тип электрической машины |

Электромагнитный момент М , Нм |

Действующее значение напряжения U , В |

Максимальное значение напряжения Um , В |

Скорость ω, об/мин |

|||

|

ном. |

перегр. |

ном. |

перегр. |

ном. |

перегр. |

||

|

АД |

120 |

360 |

220 |

230 |

310 |

324 |

1450 |

|

СРМсАР1 |

164 |

556 |

220 |

260 |

341 |

404 |

1500 |

|

СРМсАР2 |

175 |

598 |

221 |

260 |

450 |

415 |

1500 |

|

СРМсЗР |

143 |

497 |

214 |

239 |

404 |

435 |

1500 |

|

СРМсДЗ |

211 |

344 |

151 |

135 |

239 |

274 |

115 |

|

ИМсДЗ |

116 |

230 |

52 |

51 |

75 |

84 |

57 |

|

ВИМ |

114 |

509 |

94 |

220 |

94 |

435 |

750 |

|

FSDC |

123 |

509 |

44 |

74 |

77 |

265 |

375 |

Отношение номинального момента к действующему значению фазного напряжения, Нм/В

Отношение номинального момента к максимальному значению фазного напряжения, Нм/В

Рис. 2. Показатели электробезопасности при эксплуатации электрических машин: зеленые столбцы – номинальный режим работы; красные столбцы – 4-кратная перегрузка по току при номинальной скорости

Fig. 2. Electrical safety indicators when operating motors: green = rated operating mode; red = 4 times overcurrent at rated speed

тели АД в 4–6 раз. В зоне перегрузок ухудшаются показатели СРМсДЗ, что связано с резким снижением момента. Лидером по показателю отношения момента к действующему значению фазного напряжения по-прежнему является FSDC (в 4 раза больше, чем у АД), а по показателю отношения момента к максимальному значению напряжения лидером стала ИМсДЗ (в 2,5 раза больше, чем у АД).

Оптимизация по величине питающего напряжения, которое необходимо для формирования требуемой временной диаграммы тока в фазных обмотках, не проводилось. Выдвигается научная гипотеза, что путем некоторого незначительного снижения эффективности электромеханического преобразования энергии можно существенно снизить величины параметров питающего напряжения. Дальнейшие исследования на конечноэлементных моделях в статических режимах по алгоритмам в [12] и на рис. 1, направленные на оптимизацию по критерию электробезопасности электрических машин, предполагают замену критерия оптимизации на отношение электромагнитного момента к действующему значению индукции в зазоре. При вычислении напряжения действующее значение индукции в зазоре будет пропорционально действующему значению напряже- ния. Уменьшение действующего значения фазного напряжения в большей степени, нежели момента, приведет к повышению электробезопасности при эксплуатации синхронных реактивных и индукторных электрических машин, а также снизит потери в стали, что благоприятно скажется на тепловом состоянии изоляции обмоток.

Заключение

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.

-

1. Благодаря предлагаемому методу оптимизации удалось увеличить удельные показатели синхронных реактивных и индукторных электрических машин, к которым относятся удельный момент, КПД, коэффициент мощности, до теоретически возможного предела как при номинальной нагрузке, так и в зоне четырехкратной перегрузки по фазному току.

-

2. Показано, что удельный момент на единицу массы при равных потерях и тепловых состояниях синхронных реактивных и индукторных электрических машин в сравнении с аналогичным показателем АД в номинальном режиме лежит в диапазоне от –5 до 75 %, в режиме 4-кратной перегрузки по току – в диапазоне от –36 до 66 %. Показатели по действующему и максимальному напряжениям

-

4. Показано, что по величине показателей отношения момента к действующему и максимальному напряжениям синхронные реактивные и индукторные электрические машины превосходят

-

5. Предложен критерий оптимизации, равный отношению электромагнитного момента к действующему значению индукции в зазоре, который позволит, используя конечно-элементные модели и рассмотренный в статье метод оптимизации, получить оптимальные с точки зрения электробезопасности и потерь в стали синхронные реактивные и индукторные электрические машины.

для электрических машин рассматриваемого класса, чья скорость ротора сопоставима с аналогичным показателем АД, выше на 10–45 %. Это следует учитывать при проектировании для них электрического преобразователя, заложив соответствующие запасы по напряжению.

АД. Лидерами являются ИМсДЗ и FSDC, которые превосходят АД в 3–6 раз.

Список литературы Метод улучшения удельных показателей синхронных реактивных, индукторных электрических машин и повышения электробезопасности при их эксплуатации

- Vagati, A. Synchronous reluctance electrical motor having a low torque-ripple design / A. Vagati // US patent 5818140 A.

- Marongiu, I. Improved modelling of a distributed anisotropy synchronous reluctance machine / I. Marongiu, A. Vagati // IEEE-IAS, 1991, Dearborn, USA, October 1991. – P. 238-243.

- Evaluation of torque ripple in high performance synchronous reluctance machines / A. Fratta, G. P. Troglia, A. Vagati, F. Villata // IEEE-IAS Annual meeting. – Toronto (Canada), October 1993. – Vol. I. – P. 163-170.

- Усынин, Ю. С. Электроприводы и генераторы с синхронной реактивной машиной независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, К.М. Виноградов // Электричество. – 2007. – №3 – С. 21–26

- Faiz, J. Aspects of design optimization for switched reluctance motors / J. Faiz, J.W. Finch // IEEE Transactions on Energy Conversion. – 1993. – Vol. 8, no. 4. – P. 704-713.

- A new general design method of segmented rotor wound field flux switch-ing motors with complementary magnet circuit / W.H.R. Cao, Y. Jin, Y. Zhang // IEEE Magnetics Conference (INTERMAG). – 2015. – Article ID: 4731

- A novel double-stator tubular vernier permanent-magnet motor with high thrust density and low cogging force / Z.G. Liu, W.X. Zhao, J.U. Ji, Q.N. Chen и др. // IEEE. Transactions on Magnetics. – 2015. – Vol. 51, issue 7. – Article ID: 8105807.

- Drive for dc-biased sinusoidal current vernier reluctance motors with re-duced power electronics devices / W.B. Kong, D.G. Jiang, R.I. Qu // 2017 IEEE International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC). – 2017. – Vol. 65, Issue7. – P. 685–701.

- J. L. Guardado, V. Venegas, E. Melgoza and K. J. Cornick, "A three phase model for transient overvoltage studies on electrical machines during se-quential pole closure," Conference Record of 1998 IEEE Industry Applications Conference. Thirty-Third IAS Annual Meeting (Cat. No.98CH36242), St. Louis, MO, USA, 1998, pp. 2292-2298 vol.3, doi: 10.1109/IAS.1998.730134.

- Исследование электрических характеристик микроструктуры варисторов для ограничения перенапряжений в кабельных сетях / А.В. Коржов //Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2023.– Том 23, № 2.– C.46–54.

- Nickel (II)-Polysiloxane “Sandwiches” as Electrical Breakdown Protec-tive Materials / K. V. Deriabin, M. A. Dziuba, A. A. Rashevskii и др. // ACS Applied Polymer Materials, 2023 5 (1), p. 892-898. DOI: 10.1021/acsapm.2c01822

- Горожанкин, А.Н. Особенности синтеза синхронных реактивных и индукторных электрических машин / А.Н. Горожанкин, А.В. Коржов // Вестник ЮУрГУ. Серия “Энергетика”. – 2022. – Том 22, № 2. – С. 81–91.