Метод защиты электронной аппаратуры от импульсного рентгеновского излучения

Автор: Гнатюк Виктор Степанович, Морозов Николай Николаевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Электротехника

Статья в выпуске: 4 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рентгеновские установки с высокой мгновенной интенсивностью применяются в ходе неразрушающего контроля массивных изделий, при радиационных испытаниях, а также для придания новых свойств различным полимерным материалам. В этих условиях входные каскады измерительных систем, призванных контролировать параметры процессов, подвержены воздействию мощного потока рентгеновского излучения, который порождает лавины вторичных электронов в чувствительной части первичных измерительных преобразователей, что приводит к выходу их из строя или временной неработоспособности из-за тиратронного эффекта в р-n-переходах полупроводниковых электронных устройств. Представлен метод шунтирования цепей питания в реальном масштабе времени, применяемый для защиты входных каскадов электронных устройств, находящихся в зоне ионизации. Шунтирование обеспечивается посредством создания в защитном устройстве высокой проводимости тем же потоком излучения. Рассмотрена возможность разработки защитных устройств на основе полупроводниковых камер со стенками с высокой тормозной способностью. Излучение формирует в стенке камеры высокий уровень потока вторичных электронов, которые пронизывают пластину из полупроводника с высокой подвижностью электронов проводимости. Электроны проводимости образуются в полупроводнике на последних стадиях электронных лавин, вызванных высокоэнергетичными вторичными электронами. Такая возможность подтверждена расчетами защитных свойств конкретной камеры со стенкой из свинца, в которую помещена пластина из арсенида галлия (толщина стенки равна средней длине свободного пробега фотоэлектрона). В этом случае соблюдается условие электронного равновесия, т. е. число вторичных электронов, рожденных в стенке вследствие внутреннего фотоэффекта, будет равно числу электронов, поглощенных стенкой, но при этом поток рентгеновских фотонов заметно не меняется. Выполнение этого условия дает наибольший шунтирующий эффект.

Электронное оборудование, защита, шунтирование, импульсное рентгеновское излучение

Короткий адрес: https://sciup.org/142212232

IDR: 142212232 | УДК: 539.1.07:621.382.21.3 | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-4-729-733

Текст статьи Метод защиты электронной аппаратуры от импульсного рентгеновского излучения

В настоящее время радиационные технологии получили широкое распространение; они применяются в ходе радиационных испытаний, при проведении исследований в области физической химии, медицины и т. д. Для контроля процессов, протекающих в зоне ионизации, необходимо иметь измерительные системы, способные регистрировать эффект сразу после действия импульса излучения [1]. Определение параметров этих процессов сопряжено с рядом трудностей, связанных с наведенной проводимостью в полупроводниковых приборах регистрирующей аппаратуры. Особенно подвержены данному воздействию полупроводниковые датчики и входные каскады измерительных систем. Внутренний фотоэффект приводит к наведенной излучением проводимости в полупроводниковых приборах, что при наличии напряжений питания создает в них значительные токи, и выделению высоких плотностей энергии, способствующих выходу из строя электронных систем.

Материалы и методы

Теоретические основы метода

Отключение питания первичных преобразователей в реальном масштабе времени посредством шунтирования цепи питания – один из возможных способов защиты электронных систем, находящихся в зоне ионизации мощных импульсных рентгеновских установок. Для данной цели применяются устройства, в которых наводится значительная проводимость этим же излучением, что позволяет по меньшей мере на 2–3 порядка уменьшать напряжения, подаваемые на первичные преобразователи, тем самым сохранять их работоспособность для регистрации процессов, протекающих сразу после прохождения мощного импульса излучения. В качестве шунтирующего элемента целесообразно выбирать полупроводник с высокой подвижностью основных носителей заряда, малым временем жизни носителей и относительно широкой запрещенной зоной. Указанным условиям наиболее всего отвечает арсенид галлия [2, с. 14].

В полупроводнике под действием рентгеновского излучения в результате внутреннего фотоэффекта возникают лавины вторичных электронов. Электроны, рожденные на последних стадиях лавин, определяют наведенную проводимость

σ = enµ, (1)

где е – заряд электрона; µ – подвижность электронов в полупроводнике; n – концентрация электронов проводимости.

В формуле (1) предполагается, что вклад положительной компоненты незначителен, поскольку вакансии существенно менее подвижны, чем электроны в твердом теле.

В полупроводниках за убыль электронов отвечает процесс рекомбинации электронов и вакансий, поэтому концентрацию электронов можно оценить, рассмотрев уравнение баланса:

dn/dt = q – αn 2 , (2)

где q – скорость ионообразования в единице объема шунтирующей среды; α – коэффициент рекомбинации.

Положив n = 0 при t = 0 и проинтегрировав уравнение (2), получим f q А 2 еaqtl, -1

( а ) е +1.

При больших интенсивностях излучения концентрация быстро достигает равновесных значений, и соотношение (3) будет иметь вид

Если полупроводниковую пластинку поместить в камеру со стенкой, обладающей высокой тормозной способностью к излучению, то максимальный шунтирующий эффект будет обеспечен при соблюдении условия электронного равновесия в стенке камеры [3]. Электронное равновесие достигается, когда количество вторичных электронов, порожденных рентгеновским излучением в стенке, и количество их, поглощенных стенкой, будут равны, но при этом интенсивность рентгеновского излучения существенно не меняется. В этом случае толщина стенки должна быть равна или немного больше максимальной длины свободного пробега вторичных электронов [4, с. 103].

Если при вышеизложенных условиях можно пренебречь потерями вторичных электронов в полупроводниковой пластинке, т. е. толщина пластинки много меньше максимального пробега электрона в ней, то число электрон-дырочных пар, образованных в единице массы полупроводника, определяется формулой Брегга – Грея [3, с. 104]:

N = ^ в, S , 6 Р п S c

где ∆Е – энергия, затраченная на генерацию электронов проводимости в единице массы полупроводника; ε – энергия образования одной электрон-дырочной пары в полупроводнике, которая обычно составляет 3–4 эВ [4, с. 155]; β с и β п – коэффициенты передачи энергии рентгеновским излучением вторичным электронам в стенке и в полупроводнике соответственно; S с и S п – тормозные способности стенки и полупроводника для вторичных электронов.

Тормозные способности обратны среднему пробегу электронов R, поэтому выражение (5) можно переписать в виде

„ Pc R

N =--- с .

6 Р п R n

Если поглощение фотонов происходит в области энергий менее 200 кэВ, то преобладать будет фотоэффект и отношение коэффициентов передачи будет определяться фотопоглощением, которое пропорционально кубу атомного номера Z вещества поглотителя и его плотности ρ, поэтому выражение (6) запишем следующим образом:

^E f Zc ] рс R с с с

^ ,

£ VZ„ р„ R п пп

R но с

ρ п Z п/A п ρ с Z с/A с

Так как отношение атомного номера Z к атомной массе A – величина практически постоянная для большинства элементов, то формулу (6) можно представить в виде

^ E I Z I N =- —

.

Е I Z n J

Но если положить, что основная часть энергии, которая рассеивается вторичными электронами в полупроводнике, идет на образование электрон-дырочных пар, то ∆E – это поглощенная доза в полупроводнике.

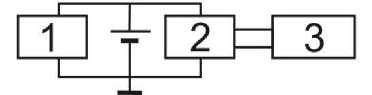

Если в качестве материала стенки камеры использовать свинец, а в качестве шунтирующего элемента взять пластинку полупроводника, например, из арсенида галлия площадью 1 см 2 и толщиной 0,1 мм, то при поглощенной дозе в полупроводнике за импульс 1 рад = 0,01 Дж/кг получим число электрон-дырочных пар, индуцированных в 1 кг полупроводника, равное 3,4·10 17 пар. Это соответствует концентрации электронов в полупроводнике 3,4 · 10 20 м –3 . В соответствии с соотношением (1), приняв подвижность электронов в арсениде галлия равной 0,85 м 2 /(В·с) [1, с. 14], получим проводимость, равную 46 См·м –1 , что при выбранной геометрии полупроводниковой пластинки дает сопротивление в момент окончания действия импульса излучения, равное 2,2 · 10 –2 Ом, что обеспечивает высокую степень шунтирования цепей питания входных каскадов, которые обычно составляют величину не ниже 10 2 Ом. Схема включения шунтирующего устройства показана на рисунке.

Рис. Схема защиты входного каскада: 1 – шунтирующее устройство;

-

2 – выходной каскад информационно-измерительной (или управляющей) системы;

-

3 – информационно-измерительная (или управляющая) система

Fig. The security circuit of the input cascade: 1 – the shunting device;

-

2 – the output stage of the information-measuring (or control) system;

-

3 – the information-measuring (or control) system

Уровень поля рентгеновских установок чаще характеризуется экспозиционной дозой. Экспозиционная доза за импульс, равная 1 Р = 2,58∙10 –4 Кл/кг (1,6·10 15 пар ионов на 1 кг воздуха), будет соответствовать 1,5 · 10 18 электрон-дырочных пар на 1 кг в GaAs, что соответствует наведенной проводимости порядка нескольких сотен См·м –1 . В этом случае необходимо учитывать соотношение атомных номеров Ga, As и воздуха, которое принималось равным (32/7) 3 = 95,5, и соотношение между средней энергией ионообразования в воздухе (33 эВ) и энергией образования электрон-дырочной пары в полупроводнике (3 эВ) [5, с. 155].

Заключение

Шунтирующее устройство на основе тонких полупроводниковых пластин, помещенных в оболочку из материала с высокой тормозной способностью для рентгеновского излучения, может найти широкое применение в ряде технологических процессов, где для придания материалам новых свойств используется облучение их интенсивными потоками фотонного и корпускулярного излучений, а параметры этих материалов и динамика изменения их свойств исследуется в реальном времени с помощью информационно-измерительных систем. Подобные устройства могут использоваться в современной медицине и системах антисептической обработки продукции рентгеновскими и электронными пучками высокой интенсивности, а также для защиты космических аппаратов от воздействия проникающей радиации.