Методические основы мониторинга региональной дифференциации спроса на медицинские услуги для детей

Автор: Горбунова И.Р.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 3 (93), 2015 года.

Бесплатный доступ

Обоснованы методические подходы к оцениванию состояния медицинского обслуживания детей с учетом различий принятых в России и ВОЗ базовых индикаторов доступности и качества медицинской помощи. Проанализированы особенности региональной дифференциации по ресурсным и целевым показателям состояния детского здравоохранения.

Детское здравоохранение, медицинское обслуживание, региональная дифференциация, ресурсы здравоохранения

Короткий адрес: https://sciup.org/14875491

IDR: 14875491

Текст научной статьи Методические основы мониторинга региональной дифференциации спроса на медицинские услуги для детей

⟡ ⟡ ⟡

Одним из приоритетов социально-экономической политики государства является обеспечение здоровья населения [4, 5]. Система показателей здоровья населения является открытой, проблема выбора информативных показателей решается в зависимости от целей оценивания эффективности отдельных мероприятий в сфере охраны здоровья населения. Мониторинг региональной дифференциации медицинского обслуживания детей по объективным показателям результативности использования кадровых, инфраструктурных и финансовых ресурсов необходим для обоснованного планирования и реализации государственной политики в сфере детского здравоохранения.

Методологические и методические вопросы анализа различных аспектов здоровья населения и развития человеческого потенциала разрабатываются в рамках следующих основных направлений: комплексная оценка качества и продолжительности жизни, образования и медицинского обслуживания [9]; мониторинг эффективности достижения целевых показателей социальных программ [3] и

ГРНТИ 06.71.47

Ирина Рафаэльевна Горбунова — аспирант кафедры экономики спорта и финансов Национального государственного университета им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург).

Публикуется по рекомендации д-ра экон. наук, проф. Т.Г. Максимовой.

Статья поступила в редакцию 11.04.2015 г.

Для ссылок: Горбунова И.Р. Методические основы мониторинга региональной дифференциации спроса на медицинские услуги для детей // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 3 (93). С. 112-116.

взаимозависимости отдельных показателей здорового образа жизни и здоровья [1]; определение региональной дифференциации потребностей в социально значимых услугах [2]; анализ дифференциации регионов по экологическим и социоэкономическим показателям [13]; прогнозирование состояния здоровья отдельных медико-социальный групп детей [7]; выявление факторов распространения социально значимых заболеваний [14].

Проведение мониторинга региональной дифференциации медицинского обслуживания детей сопряжено со следующими методическими проблемами, на решение которых направлены положения, результаты и выводы, изложенные в статье: проблема обоснования объективных и информативных показателей для оценивания региональной дифференциации медицинского обслуживания детей; проблема сопоставления негармонизированных данных отечественной медицинской статистики [5, 6, 8] и статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [15] при проведении межстрановых сравнений; проблема установления причинно-следственных связей между значениями целевых показателей состояния здоровья детей и показателей ресурсного обеспечения детского здравоохранения в регионах РФ.

Рассмотрим проблемы обоснования показателей мониторинга региональной дифференциации медицинского обслуживания детей и сопоставления данных отечественной статистики и статистики ВОЗ. Покажем, что младенческая смертность может быть рассмотрена в двух аспектах: как специфический и важнейший компонент статистического показателя «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» и как объективный и информативный интегральный показатель состояния детского здравоохранения.

При измерении детской смертности в России рассматривают два основных статистических показателя: младенческая смертность на 1000 родившихся живыми (целевой индикатор развития здравоохранения [4]) и смертность населения, определяемая как количество умерших на 100 тысяч населения соответствующего пола и возраста. Для характеристики смертности детей, как правило, рассматривают возрастную группу от 0 до 17 лет включительно [8]. В статистических данных ВОЗ [15] используются два базовых показателя, характеризующих детскую смертность: уровни смертности детей в возрасте от 0 до 1 года (p01) и от 0 до 5 лет (p05). Оба показателя рассчитываются по повозрастным таблицам смертности и приведены к числу родившихся живыми. Первый показатель соответствуют показателю младенческой смертности в отечественной статистике. Производный показатель — это смертность детей в возрасте до 5 лет, приведенный к численности населения соответствующего возраста. Необходимо учитывать, что значение показателя может отличаться от отношения количества смертей к численности населения соответствующего возраста.

Показатель смертности детей в возрасте до 5 лет (q05) рассчитывается по следующей методике. Пусть b — количество родившихся живыми, l01 и l05 — ожидаемое количестве смертей соответственно от рождения до 1 года и от рождения до 5 лет. Тогда:

p01=l01/b, p05=l05/b, p15=(p05-p01)/(1-p01)= (l05-l01)/(b-l01).

Показатели p01, p05, p15 имеют содержательный смысл вероятности смерти родившегося живым, соответственно, в течение первого года жизни, пяти первых лет жизни и в период от одного года до пяти лет. Эти показатели могут быть выражены в расчете на 1000 детей, родившихся живыми. Для определения количества смертей в расчете на соответствующую численность населения вычисляются стандартизованные уровни смертности:

M0=p01/(1-(1-a)p01), M1=p15/(1-(1-0,4)p15).

Здесь коэффициент « a » имеет содержательный смысл доли года, проживаемой в среднем детьми, умершими в течение первого года жизни. Для стран с высоким уровнем детской смертности a =0,1, для стран с низким уровнем смертности a =0,3. Показатель смертности детей в возрасте до 5 лет:

q05=(M0*k0+M1 *k1)/(k0+k1), где k0 — численность детей в возрасте до 1 года, k1 — от 1 года до 4 лет включительно. Показатель может быть выражен в промилле.

По данным ВОЗ [15], в 2013 году в пятерку стран с низким уровнем смертности детей в возрасте от 0 до 5 лет вошли Люксембург (2‰), Исландия (2,1‰), Финляндия (2,6‰), Норвегия (2,8‰), Сингапур (2,8‰), с высоким — Центральная Африканская Республика (139,2‰), Сомали (145,6‰), Чад

(147,5‰), Сьерра Леоне (160,6‰), Ангола (167‰). Для России для родившихся в 2013 году ожидаемое количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 родившихся живыми — 10 случаев. По данным медико-демографической статистики [8], доля детей, умерших в возрасте до 1 года (15 477 человек в 2013 году) составляет 62% от количества детей, умерших в возрасте до 17 лет включительно (24 879 чел.), без учета внешних причин смерти эта доля составила 77%.

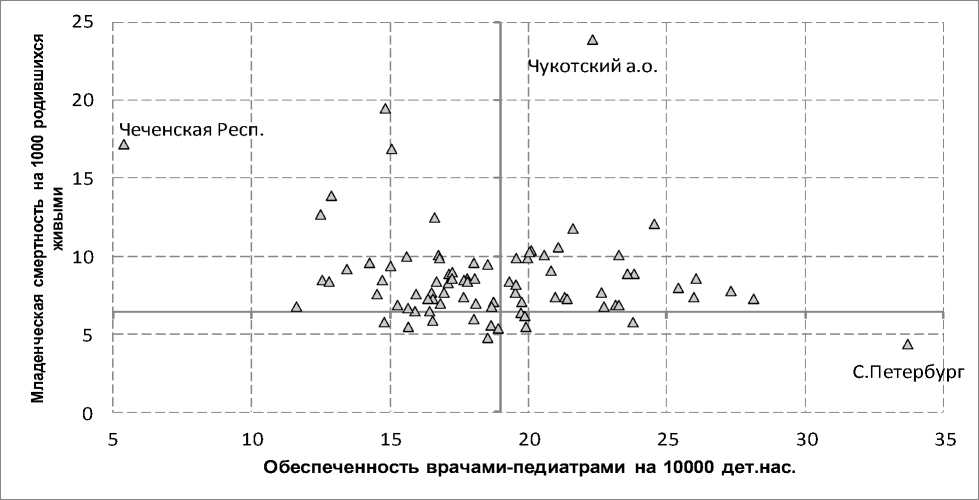

По оперативным данным ЕМИСС [5], наиболее неблагоприятная ситуация с младенческой смертностью (количество смертей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми) наблюдается в Чукотском автономном округе (23,9 и 22,3 в 2013 и 2014 г. соответственно), Чеченской Республике (17,2 и 15,5), Еврейской автономной области (19,5 и 15,3), Республике Тыва (16,9 и 15,0). Низкий уровень младенческой смертности характерен для Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (4,5 в 2014 г.), Тамбовской и Кировской областей (4,5), Чувашской Республики (4,4) и Санкт-Петербурга (4,2).

Отметим, что целевое значение указанного показателя [4] составляет 6,4 на 1000 родившихся живыми, этому значению соответствует горизонтальная осевая линия на рис. 1. Точки ниже линии соответствуют регионам, в которых значение целевого показателя уже достигнуто. Анализ динамики младенческой смертности в наименее благополучных регионах (значительное снижение показателя за один год) и конфигурация данных о региональных показателях младенческой смертности и обеспеченности врачами (см. рис. 1) свидетельствуют о том, что по мере снижения показателя младенческой смертности до определенной величины, дальнейшее его снижение требует больших ресурсов.

Рис. 1. Региональная дифференциация кадровых ресурсов для снижения младенческой смертности (по данным [8, 11])

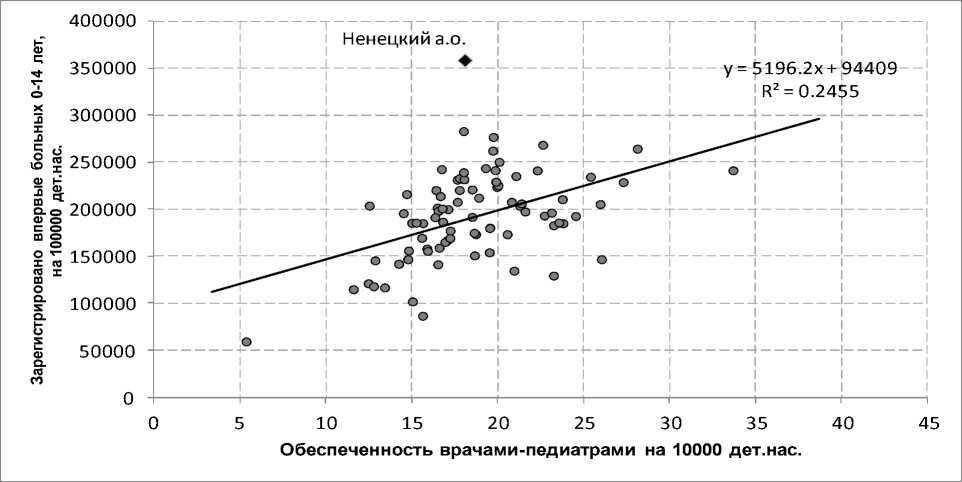

Рассмотрим ресурсное обеспечение медицинского обслуживания детей. При использовании показателя детской заболеваемости необходимо учитывать его ресурсную обусловленность (см. рис. 2 и табл.), поэтому для оценки истинного состояния здоровья детского населения необходимо рассматривать причины высокой заболеваемости, превышающей среднеожидаемый уровень обращаемости за медицинской помощью (например, такая ситуация ярко проявляется для Ненецкого автономного округа).

Рис. 2. Региональная дифференциация ресурсной обусловленности обращаемости за медицинскими услугами для детей (по данным [6,11])

Сравнение базовых тарифов предоставления бесплатной медицинской помощи и тарифов территориальной программы Санкт-Петербурга — лидера в развитии детского здравоохранения (см. табл.) свидетельствует о том, что нормативная стоимость вызова скорой помощи в превышает базовую в 3,5 раза. В настоящее время объемы и тарифы медицинского обслуживания детей в территориальных программах ОМС не конкретизированы. Это порождает на практике ряд организационных, экономических, правовых и финансовых проблем.

Таблица

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2015 год

|

Единица объема медицинской помощи |

Программа государственных гарантий |

Территориальная программа |

||

|

региональный бюджет |

средства обязательного медицинского страхования |

бюджет Санкт-Петербурга |

средства обязательного медицинского страхования |

|

|

на 1 вызов скорой медицинской помощи |

- |

1710,1 |

2956 |

3012 |

|

на 1 обращение поликлинику |

1078, |

983,4 |

1080 |

1364 |

|

на 1 случай госпитализации |

63743,8, |

22233,1 |

57242 |

32425 |

Источники : [10, 12].

Из изложенного можно сделать следующие выводы. Младенческая смертность является объективным информативным показателем состояния медицинского обслуживания детей, который целесообразно использовать для оценивания региональной дифференциации возможностей детского здравоохранения. При межстрановых сравнениях результативности медицинского обслуживания детей необходимо опираться на соотношения, связывающие базовые показатели статистики ВОЗ и России. Территориальные и федеральная программа государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания могут служить механизмом снижения региональной дифференциации доступности и качества медицинской помощи детям. Сопоставление параметров программ, детализированных по объемам и стоимости медицинской помощи детям, и целевых индикаторов позволит определить направления оптимизации распределения финансовых, инфраструктурных и кадровых ресурсов детского здравоохранения.

Список литературы Методические основы мониторинга региональной дифференциации спроса на медицинские услуги для детей

- Верзилин Д.Н., Горнак С.Ю., Максимова Т.Г. Мониторинг региональной обусловленности отдельных показателей здорового образа жизни и здоровья населения//Социология и право. 2015. № 1. С. 5-13.

- Верзилин Д.Н., Хомко Е.В. Мониторинг и прогнозирование региональных потребностей в образовательных услугах в сфере физической культуры и спорта//Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 4. С. 217-223.

- Верзилин С.Д. Анализ и оценка социальной информации в интересах повышения эффективности мероприятий в сфере охраны здоровья населения: методика и результаты социологического исследования//Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2014. № 5 (89). С. 83-86.

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294. . Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms (дата обращения 10.04.2015).

- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). . Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do (дата обращения 01.04.2015).

- Заболеваемость детского населения России (0 -14 лет) в 2013 году. Статистические материалы. Часть V. М.: Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России, ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, 2014. 144 с.

- Майоров Р.В., Черешнева М.В., Верзилин С.Д., Черешнев В.А. Прогностическая оценка условий включения ребенка в диспансерную группу часто болеющих//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2013. № 5. С. 12-16.

- Медико-демографические показатели Российской Федерации в 2013 году: 2014: Стат. справочник/Минздрав России. М., 2014. 186 c.

- Плотников В.А., Исаев М.И. Экономика и человеческое развитие: российские реалии//Экономическое возрождение России. 2015. № 1 (43). С. 128-139.

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». . Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_171785 (дата обращения 10.04.2015).

- Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. Часть I. Медицинские кадры. М.: Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России, ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, 2014. 212 с.

- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. . Режим доступа: http://zdrav.spb.ru/media/komzdrav/documents/document/file/pril_1__k_z_TPGG2015.pdf (дата обращения 10.04.2015).

- Черешнев В.А., Верзилин Д.Н., Максимова Т.Г., Верзилин С.Д. Экологизация и социоэкономическое развитие регионов: оценка региональной дифференциации//Экономика региона. 2013. № 1 (33). С. 33-46.

- Черешнев В.А., Верзилин Д.Н., Максимова Т.Г., Черешнева Е.В. Социально-экономический мониторинг угрозы распространения ВИЧ/СПИД в Российской Федерации//Экономика региона. 2012. № 2. С. 153169.

- World Health Organization. Statistics. . Режим доступа: http://www.who.int/gho/data-base/en/(дата обращения 10.04.2015).