Методические особенности диагностики логистического потенциала организации

Автор: Ляхова А.М., Акимова Г.З.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 12 (55), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности логистического потенциала на предприятии. Для эффективной работы прелприятия необходимо исследовать различные методы оценки логистического потенциала. Использование определенных методов и подходов дает возможность проводить анализ логистической системы. Также достигать своих стратегических целей наиболее эффективным способом.

Логистика, логистический потенциал, методы оценки, ресурсный подход, результативный подход, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/140241181

IDR: 140241181

Текст научной статьи Методические особенности диагностики логистического потенциала организации

Логистика на сегодняшний день стала одним из важнейших компонентов современной экономики. Деятельность в области логистики достаточно обширна. В условиях растущей конкуренции организации масштабно применяют принципы логистики с целью обеспечения максимальной приспособленности к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды и получения преимуществ перед конкурентами за счет оптимизации логистических процессов. В настоящее время распространено понимание логистической системы как относительно устойчивой совокупности структурных (функциональных) подразделений компании, а также поставщиков, потребителей и логистических посредников, взаимосвязанных по основным и/или сопутствующим потокам и объединенных единым управлением для реализации стратегического (тактического) логистического плана. Стоит отметить, что логистическая система, как и любая система в определенный период своего развития имеет различные возможности, которые рассматриваются с точки зрения потенциала. Для обеспечения высокой эффективности деятельности организации, требуется корректная оценка ее логистического потенциала, что обуславливает актуальность темы исследования.

Исследование сущности логистического потенциала показало, что на сегодняшний день сложилось два уровня изучения логистического потенциала: макроуровень и микроуровень. Данный феномен обусловлен выделением микрологистической и макрологистической систем. Отметим, что микрологистическая система решает локальные вопросы отдельных фирм и предприятий. Объектами, контролируемыми микрологистикой, являются функциональные службы и подразделения одного предприятия или фирмы, подчиненные его администрации. Макрологистическая система решает вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей, выработкой общей концепции закупок и распределения. Объектами, контролируемыми макрологистикой, являются юридически независимые предприятия.

Это разделение четко прослеживается у многих авторов. Например, С.А. Уваров, Г.Х Пфоль, И.Богородов [1] рассматривают логистический потенциал на макроуровне. С.А. Уваров считает, что логистический потенциал — это различные виды взаимодействия (транзакций) между логистическими системами в процессе производственно-хозяйственной деятельности фирмы, распределения, обмена и потребления готовой продукции. В этой среде создается логистический потенциал национальной экономики. Такие авторы, как М. Соколов, О. Линева, А.Н. Горяинов, И.А Проценко [2] дают определение логистического потенциала на микроуровне. А.Н. Горяинов определяет логистический потенциал как максимальную производительность системно-интегрированных подразделов организации. Исследование различных точек зрения на трактовку понятия «логистический потенциал» выявило возможность их разделения на две группы в зависимости от подхода к содержанию:

-

1. Ресурсный подход, основанный на том, что потенциал представляет собой совокупность ресурсов (А.Н. Горяинов, С.А. Уваров, О.А. Фрейдман, М. Соколов, И.Богородов, И.А. Проценко).

-

2. Результативный (результатный) подход, основанный на определении способности системы обеспечить достижение желаемого результата (Н.П. Кузнецова, Х. Пфоль, С. Гриценко).

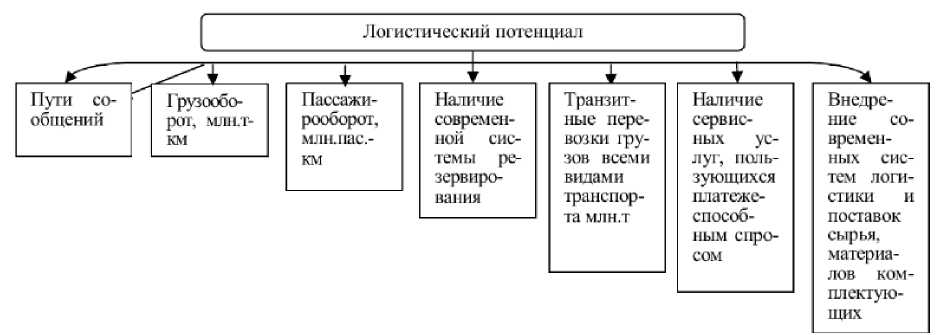

Важно отметить, что оба подхода к рассмотрению потенциала имеют свои недостатки (первый ориентирован исключительно на количественные характеристики, а второй на качественные). Здесь нельзя не согласиться с Гулягиной О.С. [3], которая считает, что компенсировать эти недостатки позволяет применение результативно-ресурсного подхода, который представляет собой симбиоз методов ресурсного и результативного подходов и позволяет трактовать потенциал любой логистической системы. С этой позиции можно представить логистический потенциал как способность логистической системы достигать своих стратегических целей наиболее эффективным с точки зрения времени, качества и затрат способом, посредством применения элементов, ресурсов, механизмов данной логистической системы, а также факторов ее внешней среды. Необходимо отметить, что методические аспекты в оценке логистического потенциала на микро- и макроуровне различаются. Так, например, Кузнецова Н.П. предлагает рассмотреть группу показателей, характеризующих логистический потенциал региона, система которых представлена на рис.1.

Данные показатели являются признанными и достаточно активно используются, но что касается оценки потенциала организации, здесь встает проблема ограниченности существующего инструментария. Поэтому заслуживают рассмотрения такие авторские подходы, как трансформированный анализ, предложенный Виногоровым Г.Г. [5] и индикаторный метод Беляковой Е.В. [6]

Рисунок 1 – Структура логистического потенциала [4]

Задачами анализа, предложенного Виногоровым Г.Г., являются: проверка реальности плана логистической деятельности предприятия; оценка выполнения плана; изучение динамики показателей, характеризующих логистическую деятельность; определение системы факторов; выявление и оценка внутрипроизводственных резервов улучшения логистической деятельности предприятия. В процессе анализа используются: возраст дебиторской задолженности; удельный вес просроченной дебиторской задолженности; продуктивность собственного капитала; средний возраст основного оборудования; фондовооруженность труда; удельный вес логистических затрат в себестоимости единицы продукции; затраты времени на логистические операции. При проведении анализа используется прием сравнения.

Суть индикаторного метода, предложенного Беляковой Е.В., заключается в разработке и анализе системы индикаторов, позволяющих выделить количественные и качественные характеристики исследуемого объекта. Автор предлагает использовать интегральный индикатор, описывающий состояние всех его структурных элементов, для расчета которого необходимо пройти следующие этапы.

Первый этап: разработка системы показателей, характеризующей три основные группы параметров: логистическую систему; логистическую инфраструктуру; эффект от инвестиций в логистику.

Второй этап: расчет значений выбранных параметров.

Третий этап: сравнение с нормативами и выявление среднего и максимального уровня значения показателя.

Четвертый этап: присвоение рейтинга.

В зависимости от уровня, в который попадает значение показателя, рассчитанного для конкретного предприятия, показателю присваивается соответствующий рейтинг:

от 0 до 1 – низкий уровень развития логистического потенциала;

от 1 до 2 – средний уровень развития логистического потенциала;

от 2 до 3 – высокий уровень развития потенциала.

Пятый этап: расчет значения интегрального показателя путем сложения произведений каждого группового индикатора, характеризующего логистическую систему, логистическую инфраструктуру и инвестиции в логистику, на весовой коэффициент значимости группы.

Таким образом, рассмотрев авторские подходы к диагностике и оценке логистического потенциала организации, можно сказать, что в основе первого метода лежит ресурсный подход, а также показатели, характеризующие экономический эффект в целом. Полученные результаты будут недостаточно корректны в связи с тем, что они не в полной мере ориентированы на учет особенностей логистической системы. Индикаторный метод позволяет рассмотреть логистический потенциал c точки зрения как результативного, так и ресурсного подхода, что позволяет получить комплексную оценку потенциала. Также во втором методе выделяются структурные элементы потенциала, чего нет в трансформированном анализе. Кроме того, индикаторный метод, помимо комплексности, также отличается систематизацией показателей. Инструментарий является наиболее универсальным, что позволит применить методику к любым компаниям. Выделенные особенности индикаторного метода указывают на возможность более корректной оценки логистического потенциала организации, с целью выявления слабых зон логистики и учета полученных результатов при формировании дальнейшей стратегии развития организации.

Список литературы Методические особенности диагностики логистического потенциала организации

- Уваров С.А. Управление логистической инфраструктурой: проблемы становления и развития. . URL: http://www.yuzhnosakh/ru/files/prodresyrs/logist/doklad_2_yvarov.

- Горяинов А.Н. Транспортный потенциал и резервирование в системе управления логистикой предприятия//Современные проблемы управления производством: тезисы докладов IV Межд. н.-пр. Конференции, г. Донецк, Украина, 22 -23 окт. 2009 г. Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ». -2009. С. 113 -114.

- Гулягина О.С. Экономическое содержание логистического потенциала цепей поставок//Вестник науки и образования Северо-Запада России -2015. -Т.1, № 2

- Кузнецова Н.П. Логистический потенциал как фактор инновационной активности региона//Вестник ОрелГИЭТ -2012. -№1(19)

- Виногоров Г.Г. Анализ логистического потенциала промышленного предприятия//Экономика и управление. -2009. -№4.

- Белякова Е.В. Оценка логистического потенциала предприятия ракетно-космической отрасли на основе индикаторного метода//Вестник СибГАУ. -2015. -Том 16, № 2.