Методические особенности рефлексотерапии при лечении больных с травматической болезнью спинного мозга методом чрескостного остеосинтеза

Автор: Ерохин А.Н., Худяев А.Т., Люлин С.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

В отделении нейрохирургии РНЦ «ВТО» произведено хирургическое лечение в сочетании с различными способами рефлексотерапии 22 пациентов с повреждениями позвоночника и спинного мозга в возрасте от 15 до 55 лет. Определено, что степень выраженности положительной динамики во многом зависит от тяжести травмы, уровня поражения и давности заболевания. Выявлено, что для спинального больного необходим многосоставной и полимодальный комплекс реабилитационных мероприятий с включением различных физических факторов воздействия, среди которых рефлексотерапия может сыграть немаловажную, а подчас и решающую роль.

Чрескостный остеосинтез, рефлексотерапия, травматическая болезнь спинного мозга

Короткий адрес: https://sciup.org/142121019

IDR: 142121019

Текст научной статьи Методические особенности рефлексотерапии при лечении больных с травматической болезнью спинного мозга методом чрескостного остеосинтеза

Разработка различных аспектов реабилитации больных с травмами позвоночника и спинного мозга относится к одному из актуальных направлений современной медицины [3]. В первую очередь, это обусловлено особой тяжестью страданий этого контингента больных, длительностью периода восстановления утраченных функций спинного мозга и высоким процентом инвалидизации, который, по данным различных авторов, достигает 80-100 процентов среди больных с осложненной травмой позвоночника, в зависимости от уровня и степени нарушения проводимости спинного мозга [1, 2, 6].

В настоящее время в клинике РНЦ «ВТО» разрабатывается новое направление в лечении больных со спинальной травмой, связанное с активным внедрением аппаратов наружной транспедикулярной фиксации [4, 7]. Применение этой передовой технологии позволяет обеспечить надежную фиксацию травмированных элементов позвоночного столба, что, в свою очередь, является предпосылкой для проведения активных реабилитационных мероприятий в раннем периоде травматической болезни спинного мозга.

Из многообразной совокупности задач, которые встают перед реабилитологами при организации лечебно-восстановительного процесса у больных с травматическим повреждением позвоночника и спинного мозга следует выделить прежде всего восстановление движения и чувствительности, а также ликвидацию нарушений функции внутренних органов: в первую очередь, органов мочеотделения, прямой кишки и ее сфинктеров.

Для восстановления указанных функций традиционно применяется довольно широкий арсенал медикаментозных и физиотерапевтических средств, включая методы лекарственного электрофореза, транскутанной и эпидуральной электростимуляции, лазеро- и магнитотерапии [4]. Цель настоящего исследования - разработка методических подходов рефлексотерапии при лечебно-восстановительных мероприятиях данной категории больных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В отделении нейрохирургии РНЦ «ВТО» произведено хирургическое лечение в сочетании с иглорефлексотерапией 22 пациентов с повреждениями позвоночника и спинного мозга в возрасте от 15 до 55 лет. Преобладали лица мужского пола – 15 (68,2 %).

Обследование больных было проведено с использованием клинического, неврологического, рентгенологического и физиологического методов исследования. Для оценки степени нарушения проводимости спинного мозга мы использовали Шкалу повреждения спинного мозга, разработанную Американской ассоциацией спинальной травмы ASIA IMPAIRMENT SCALE [5].

По локализации травмы больные были распределены следующим образом: повреждение спинного мозга в шейном отделе 4 (18,2 %) пациента, в области грудо-поясничного перехода (область конуса и эпиконуса спинного мозга) – 10 (45,5 %) пациентов, грудного отдела 6 (27,3 %), поясничного отдела 2 (9,1 %).

Давность повреждения составляла от 3 суток до 1,5 лет. По периодам травматической болезни спинного мозга распределение больных было следующим: в остром периоде – 7 (31,8 %), в ран- нем – 3 (13,6 %), в позднем – 12 (54,5 %).

Тяжесть неврологических расстройств была различна у всех поступивших. Один пациент (4,5 %) был отнесен в категорию D – с неполным нарушением проводимости спинного мозга, мышечной силой большинства ключевых мышц ниже уровня поражения 3 и более баллов, с нарушением функции тазовых органов. При поступлении 5 пациентов (22,7 %) имели сохраненные двигательные функции ниже уровня повреждения, нарушения функции тазовых органов. Мышечная сила большинства ключевых мышц оценена была нами ниже 3 баллов (ранг С). Семь пациентов (31,8 %) отнесены к категории В, так как у них была частично сохранена чувствительность в сакральных дерматомах при отсутствии произвольных движений в конечностях. 14 (63,6 %) пациентов были отнесены к категории А, так как у них отсутствовали активные движения в конечностях, чувствительность ниже уровня повреждения спинного мозга, так же отсутствовала чувствительность в сакральных дерматомах. При рефлексотерапии использовали способы акупунктуры и акупрессуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе отработки методического подхода при проведении рефлексотерапии у спинальных больных в условиях фиксации поврежденных сегментов позвоночного столба, мы столкнулись с определенными техническими трудностями. Дело в том, что при наложении аппарата транспедикулярной фиксации неизбежно блокируется часть корпо-ральных биологически активных точек, которые располагаются в зоне заинтересованного сегмента позвоночного столба. Вместе с тем, надежные условия фиксации делают пациента достаточно мобильным и при положении больного лежа на боку позволяют осуществить доступ к корпоральным точкам, расположенным в зоне заинтересованного органа, в частности, в зоне проекции мочевого пузыря по срединной и боковым линиям туловища. Это обстоятельство мы использовали для того, чтобы чередовать сеансы аурикулотерапии (воздействие на точки ушной раковины) с теми процедурами, при которых задействовали корпоральные точки, располагающиеся в области спины (рис. 1) (выше и ниже поврежденного сегмента) и в области передней поверхности туловища в зоне проекции мочевого пузыря (рис. 2).

Рис. 1. Корпоральная акупунктура (БАТ области спины)

Рис. 2. Корпоральная акупунктура (БАТ области живота)

При проведении рефлексотерапевтических воздействий важное внимание уделялось субъективным ощущениям пациента непосредственно во время самой процедуры и в течение некоторого времени после ее окончания (от 30 минут до нескольких часов). Как правило, во время процедуры и сразу после ее окончания пациент ощущал изменения в своем текущем сенсорном статусе. Важной особенностью этих ощущений было то, что они проецировались в области заинтересованных органов и частей тела (в области проекции мочевого пузыря, наружной и внутренней поверхности бедер, по ходу передней линии живота). Указанные изменения текущего субъективного сенсорного статуса спинальных пациентов имеют, на наш взгляд, чрезвычайно важное значение. Поскольку, с одной стороны, они свидетельствуют о достижении эффекта своего рода обратной связи с пациентом, подтверждающей терапевтическое проявление процедуры, а с другой – активно вовлекают самого пациента в процесс его излечения, трансформируют его из пассивного созерцателя реабилитационных мероприятий в активного и целеустремленного преобразователя своих собственных ощущений и функциональных возможностей.

Реабилитационную ценность указанных ощущений иллюстрирует клинический пример больного Ч., 39 лет, который поступил в РНЦ «ВТО» через 3 суток после травмы с диагнозом: закрытый компрессионный перелом LI с ушибом и сдавлением спинного мозга с явлениями нижней вялой параплегиии и нарушением функции тазовых органов. После оперативного вмешательства - реконструкции позвоночного канала и наложения аппарата наружной фиксации через 10 дней после травмы больному был начат интенсивный курс реабилитации с проведением сеансов электростимуляции по эпидуральным электродам и электрофореза с прозерином на область проекции мочевого пузыря. Через месяц, несмотря на определенное улучшение, которое выражалось в снижении уровня расстройств чувствительности, у больного сохранялась задержка мочеиспускания, что причиняло пациенту не только физические, но и моральные страдания. Включение в реабилитационный комплекс рефлексотерапии, а именно аурикулопрессуры на точки АР55, АР92 (мочевой пузырь), АР 50 (бедро), АР7а, с первой же процедуры привело к значительному уменьшению чувства онемения, ко- торое беспокоило пациента в области внутренней поверхности бедер. Причем вместо чувства онемения после сеанса рефлексотерапии появлялось выраженное ощущение тепла. Это ощущение тепла появлялось и в области проекции мочевого пузыря и держалось в течение 2-3 часов после сеанса рефлексотерапии. Через три сеанса рефлексотерапии у пациента впервые после травмы произошел волевой акт мочеиспускания с предварительным позывом. В дальнейшем акт мочеиспускания стабилизировался и пациент мочился самостоятельно с натуживанием.

Этот пример свидетельствует о том, как важен для спинального больного многосоставной и полимодальный комплекс реабилитационных мероприятий с включением различных целенаправленных физических факторов воздействия, среди которых рефлексотерапия может сыграть немаловажную, а подчас и решающую роль.

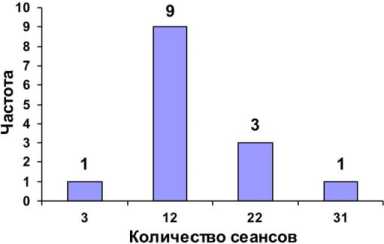

Следует отметить, что наблюдаемый терапевтический эффект при рефлексотерапии проявлялся через различное количество процедур, о чем свидетельствует продолжительность курса у данной выборки пациентов (рис. 3). Степень выраженности положительной динамики во многом зависела от тяжести травмы, уровня поражения и давности заболевания.

Рис. 3. Длительность курса рефлексотерапии у больных с травматической болезнью спинного мозга

Последующая отработка методических подходов в проведении процедур рефлексотерапии позволит уточнить повременное взаимосочетание различных способов рефлексотерапии и физиотерапии у спинальных больных и четко определить место рефлексотерапевтических воздействий в системе интенсивной реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга.