Методические подходы к оценке состояния сельской территории как многофункциональной эколого-социально-экономической системы

Автор: Кусакина Ольга Николаевна, Кривокора Юрий Николаевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 19, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье доказано, что состояние многофункциональной эколого-социально-экономической системы определенной сельской территории неотделимо от уровня многофункционального развития сельского хозяйства. Это означает необходимость детального исследования каждой из его функций. Предложена авторская методика оценки состояния сельской территории с позиций функционально-структурного и системно-целевого подходов. В основе данной методики лежит алгоритм построения индикатора многофункционального развития сельского хозяйства территории.

Сельские территории, сельское хозяйство, многофункциональность, эколого-социально-экономическая система, индикаторы развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14936316

IDR: 14936316 | УДК: 338.012

Текст научной статьи Методические подходы к оценке состояния сельской территории как многофункциональной эколого-социально-экономической системы

В социально-экономическом аспекте понятие «сельские территории» традиционно определяется как обитаемая местность с ее природными ресурсами и определенными условиями аграрного производства, сельским населением, являющимся носителем материальной и духовной культуры села и пользующимся овеществленными результатами предшествующего труда людей на земле в пределах данной территории.

На современном этапе развития общественных отношений сельские территории следует рассматривать как сложную многофункциональную эколого-социально-экономическую систему с определенной природно-хозяйственной территориальной организацией, развитие которой обусловлено главным образом состоянием сельского хозяйства, интегрирующего природную, экономическую и социальную среды. Для нее характерно проявление следующих специфических качеств: целостности (единство целей, функций и структуры), автономности (стремление к большей упорядоченности), относительной устойчивости (сохранение и развитие внутренней структуры), двухмерности управления (выделение общих районных приоритетов, дифференциация экономических нормативов центра и экономических интересов хозяйствующих субъектов, местных инициатив населения) [1, с. 69–77].

Учитывая особенности сельской местности, мы предлагаем следующее определение понятия сельской территории с позиции функционально-структурного и системно-целевого подходов. Сельская территория – это сфера общественного воспроизводства на данной территории, где ведущей отраслью является сельское хозяйство, которое посредством реализации совокупности функций создает условия для комфортного проживания сельских жителей и жизнеобеспечения социума в целом, сохранения и развития культурно-исторических традиций, природного, материального и трудового потенциала, и включающая в себя объекты рыночной, производственной и социальной инфраструктуры, а также транспортно-логистическую доступность.

В странах с развитой рыночной экономикой с начала 90-х гг. все чаще возникали вопросы по поводу систематизации количественного и качественного учета социально-экономической ситуации в сельских регионах. Универсальную типологизацию, сопоставимую в международном аспекте и представленную в проекте «Сельские индикаторы», разработала Организация экономического сотрудничества и развития. В рамках данного проекта впервые на международном уровне была создана региональная система сбора и презентации субнациональных данных.

Кроме того, существуют различные системы оценочных характеристик территории. В частности, И.М. Майергойз предлагает в систему оценки регионов включить систему индикаторов, отражающих: экономико-географическое положение региона (по отношению к элементам общественного производства, к месторождениям полезных ископаемых, экономическим центрам и т. д.); территориальную структуру природных ресурсов; характеристики населения (темпы изменения, половозрастной состав, долю городского населения, плотность населения и т. д.); структуру промышленного производства [2].

С.Н. Бобылев предлагает для оценки состояния и развития территории на региональном уровне рассматривать несколько подходов, которые различаются по структуре и принципам построения. При этом он считает целесообразным отбирать и агрегировать индикаторы таким образом, чтобы дать количественную характеристику выделенных проблем, опираясь на базу данных официальной российской статистики для регионов [3].

Мы разделяем эти точки зрения и, обобщая существующие оценочные характеристики территории, считаем, что состояние и развитие сельских территорий следует рассматривать с позиции многофункционального развития сельского хозяйства. В этом случае существует система прямых и обратных связей, выстраивающихся следующим образом: отраслевые условия определяют эффективность использования всех факторов производства и в целом развитие сельских территорий, а значит, темпы экономического роста, которые инициируют развитие внешней социально-экономической среды сельского хозяйства на данной территории.

Своеобразие условий развития аграрного сектора сельских территорий обязывает исследовать всю совокупность функций сельского хозяйства и тенденции их развития: агропродоволь-ственную; агросырьевую; экономическую; социальную; эколого-ландшафтную; культурологическую; интегрирующую; базовую [4, с. 312-313]. Состояние многофункциональной эколого-социально-экономической системы определенной сельской территории неотделимо от уровня многофункционального развития сельского хозяйства, это означает необходимость детального исследования каждой из функций сельского хозяйства.

На наш взгляд, приемлемой методологической основой для обоснования сущности критерия оценки влияния совокупности функций сельского хозяйства, определяющих состояние многофункциональной эколого-социально-экономической системы сельской территории и его количественные характеристики, являются функционально-структурный и системно-целевой подходы, основанные на оценке отдельных различных функций, определяющих те или иные условия развития сельской территории на определенном временном интервале.

Проведенный нами теоретический анализ системы функций сельского хозяйства показал, что каждая из них обладает особенностями проявления, то есть реализация части из этих функций имеет непосредственно выраженный явный результат, другие носят латентный характер и требуют временного лага для выявления эффекта. В этом случае функции сельского хозяйства рассматриваются с позиции последствий соответствующей деятельности.

Каждая из функций сельского хозяйства обладает сложной внутренней структурой как с точки зрения миссии и целей сельского хозяйства, так и с точки зрения влияния на развитие сельских территорий и является относительно самостоятельным объектом системного исследования всей совокупности функций. Предметно-содержательная характеристика функций сельского хозяйства позволила структурировать их в три достаточно однородные группы: производственно-хозяйственную, территориально-ресурсную и социально-экономическую, определяемые основными направлениями развития отдельных подсистем эколого-социально-экономических систем сельских территорий.

Первая группа, производственно-хозяйственные функции, включает в себя агропродоволь-ственную, агросырьевую и интегрирующую. В территориально-ресурсную группу входят экологоландшафтная и культурологическая функции. Социально-экономическая группа функций объединяет базовую, экономическую и социальную функции.

Такое структурирование целесообразно, на наш взгляд, потому, что функции, входящие в каждую из этих групп, обладают концептуальным единством и ярко выраженными синергетическими связями в отличие от связей с функциями других групп с точки зрения формирования эмерджент-ного эффекта от их реализации как для отдельных субъектов, так и социума. Системно-функциональные связи обладают большим многообразием и динамизмом. Каждая группа функций как системное образование незамкнута, кроме связей между ее элементами существуют еще и внешние связи, которые мы рассматриваем как связи более высокого уровня формализации [5, с. 75-76].

Кроме того, проявление функций сельского хозяйства хронотопично. Хронотопический подход к исследованию проблем многофункционального развития сельского хозяйства территории проявляется в том, что означенная территория является конкретной моделью пространственновременного континуума. Каждая сельская территория представляет целостную систему со своей пространственной архитектоникой, которая не сводится только к отношениям по поводу использования материальных факторов производства, но и включает отношение к человеку, его социальные связи, развивающиеся во времени.

Предложенные нами подходы объединяют семантический, экспертный и расчетный аспекты категории «функция сельского хозяйства». Предлагаемая методика позволяет формализовать эти аспекты, что означает, что исследование каждой из функций сельского хозяйства производится через анализ значений соответствующих показателей, характеризующих состояние как внешней, так и внутренней среды.

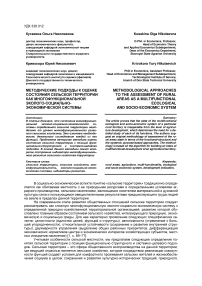

В основе авторской методики лежит алгоритм построения индикатора многофункционального развития сельского хозяйства территории (ИМСХт), схема которого представлена на рисунке 1, он включает семь этапов.

Рисунок 1 - Общая схема определения индикаторов многофункционального развития сельского хозяйства территории (ИМСХ т )

Методика представляет собой способ агрегирования, которое осуществляется посредством сведения частных показателей в обобщенные такими способами, как суммирование и группировка.

Рассматриваемая методика включает в себя следующие этапы:

Первый этап - отбор показателей, значения которых связаны с количественной оценкой отдельных групп функций, определяющих роль сельского хозяйства в развитии определенной подсистемы сельской территории. Отбор проводится на основе теоретико-методологического анализа групп функций сельского хозяйства.

Каждый показатель или несколько показателей характеризуют определенную группу функций сельского хозяйства. Выбор показателей и сбор данных осуществляется в рамках этого же этапа и зависит от возможности получения необходимой статистической информации. На этом этапе возможно осуществление промежуточных расчетов тех показателей, которые можно получить расчетным путем на основе имеющихся статистических данных.

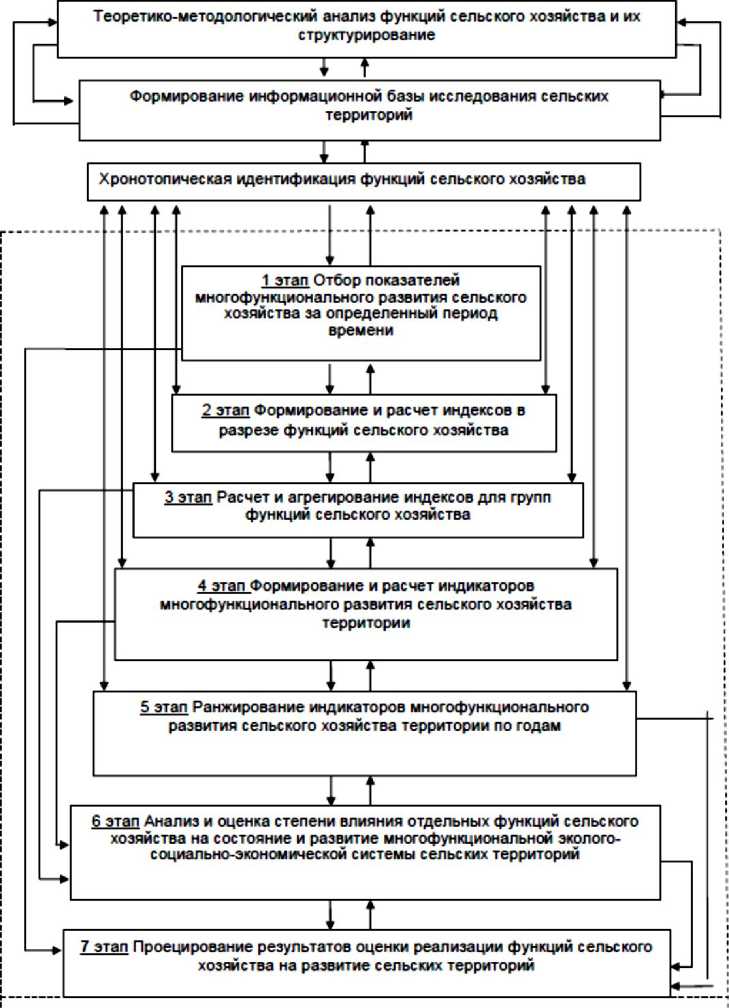

Второй этап связан с общим представлением индикаторов многофункционального развития сельского хозяйства территории, которое визуализировано в виде схемы, содержащей информацию о системе взаимосвязей показателей и отражающей концептуальное содержание всех функций сельского хозяйства, нашедших отражение в индикаторе (рисунок 2).

Каждая функция сельского хозяйства, исходя из особенностей ее проявления, может быть описана системой показателей. Так, производственно-хозяйственные функции в агропродоволь-ственной части характеризуются таким показателем, как личное потребление основных видов продовольствия, жизненно необходимых человеку.

На третьем этапе осуществляется начисление баллов по каждому из показателей, в ходе которого производится их нормирование, которое состоит в приведении показателей, измеренных в разных единицах (процентах, коэффициентах, денежном выражении или физических единицах, баллах и т. д.), к безразмерным величинам. Диапазон изменения этих показателей от 0 до 1.

Нормирование осуществляется путем отнесения разницы между показателем за данный год и минимальным показателем за исследуемый период к разнице максимума и минимума показателей исследуемого временного лага. Процесс нормирования имеет общий вид:

а -а- ■ ij min j ci : - а- : max j min j

ij min j а ■ - а- . max j min j

Преобразование осуществляется по формуле (1), если большие значения показателей соответствуют положительному влиянию на развитие сельской территории; преобразование (2)

осуществляется, если меньшие значения соответствуют отрицательному влиянию.

Результатом расчетов является совокупность индексов по каждому из показателей, отражающих влияние функций сельского хозяйства на развитие сельской территории для каждого года, значение которых находится в интервале от 1 до 0, где 1 - наилучшее значение, 0 - наихудшее.

На четвертом этапе осуществляется агрегирование показателей (совокупных индексов) в итоговый индикатор. Итоговый индикатор представляет собой среднеарифметическую величину совокупных индексов, рассчитанных на третьем этапе. Индикатор многофункционального развития сельского хозяйства территории рассчитаем по формуле ИМСХ:

i x -x xij xmin j

ИМСХj = ∑ α i

1 xmax j - xmin j

где x j - значение i -го показателя для j -го года;

-

х min j - минимальное значение i -го показателя для j -го года;

-

х max j - максимальное значение i -го показателя для j -го года;

a i - коэффициент взвешивания отражает «вес» (значимость) каждого совокупного индекса, отражающего влияние отдельной функции в формировании величины индикатора многофункционального развития сельского хозяйства территории, определяется экспертным путем, a> о

На пятом этапе проводится обобщение результатов ранжирования совокупных индексов по годам.

На шестом этапе на основе предварительного анализа проводится оценка результатов ранжирования и выявляется степень влияния отдельных функций сельского хозяйства на состояние эколого-социально-экономической системы сельских территорий.

Предметно-содержательные группы функций сельского хозяйства

П ро изв од стве нн о-хозяй стве н н ы е

Территориально-ресурсные

Социально-экономические

Интегрирующая II Агросырьевая II Агропродовольдтвенная

Личное потребление:

-

- зерна;

-

- картофеля;

-

- овощей;

-

- фруктов и ягод;

-

- мяса и мясопродуктов;

-

- молока и молокопродуктов;

-

- яиц и яйцепродуктов;

-

- сахара;

- растительного масла

Производственное потребление:

-зерна;

-

- картофеля;

-

- овощей;

-

- фруктов и ягод;

-

- мяса и мясопродуктов;

-

- молока и молокопродуктов;

-

- яиц и яйцепродуктов;

-

- сахара;

- растительного масла

- Доля продукции сельскохозяйственных организаций;

- Индексы производства продукции сельскохозяйственных организаций

|

1 1 |

|

|

Эколога- |

Культур о- |

|

ландшафтная |

логическая |

X и ф

О) а о

6 о

О

ф

- Запасы, импорт и уровень самообеспечения основными видами продовольствия

(зерном; картофелем; овощами; фруктами и ягодами; мясом и мясопродуктами; молоком и моло-копродуктами; яйцами и яйцепродуктами; сахаром; растительным маслом)

-

-Уд. вес с.х. в валовой добавленной стоимости;

-

- Доля занятых в с.х.

О

в

ОС

5 ш

■го

I

U

го

СП

ф

о 05

ф

5 и <0

-

- Рентабельность проданных товаров, продукции растениеводства;

-

- Рентабельность проданных товаров, продукции животноводства;

-

- Инвестиции в основной капитал

о ь

Ф

(С ф о 2

8 о

к

Ф

о

ф

ф

I

со

CD I

2 о f * Й ° о и

о

СП

О X у

§

и

У q 3

О)

Ф

ф

СО

ь

ф

-

- Соотношение располагаемых ресурсов сельских и городских дом. хоз-в на одного человека;

-Среднемесячная начисленная з.пл. работников в с.х.

-

- Безработные в сельской местности;

-

- Ввод в действие водопроводных и газовых сетей в сельской местности;

-Удельный вес сельских населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием

Социальная 1 1 Экономическая | I Базовая

Показатели, отражающие проявление функций сельского хозяйства

Индикатор многофункционального развития сельского хозяйства территории

Рисунок 2 - Схема агрегирования показателей в индикатор многофункционального развития сельского хозяйства территории

На седьмом этапе обобщаются результаты влияния отдельных функций сельского хозяйства и проецируются на состояние эколого-социально-экономической системы сельских территорий по годам, выявляются те из них, которые требуют активизации посредством разработки и реализации системы программных институционально-экономических, социально-демографических и экологических мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие сельских территорий.

Предложенный нами методический подход к определению индикаторов многофункционального развития сельского хозяйства территории не может претендовать на оценку всей совокупности функций сельского хозяйства с позиций его влияния на разные аспекты развития сельских территориальных образований. Но он отражает вектор долгосрочного развития сельских территорий как эколого-социально-экономических систем в условиях реализации взаимосвязанной системы функций сельского хозяйства: агропродовольственной; агросырьевой; экономической; социальной; эколого-ландшафтной; культурологической; интегрирующей и базовой.

В процессе обоснования нашего методического подхода мы абстрагировались от менее существенных функций сельского хозяйства с точки зрения прямого или косвенного влияния на условия развития сельских территорий.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что данная методика позволяет:

-

– дать количественную характеристику влияния отдельных функций сельского хозяйства на развитие сельских территорий;

-

– рассмотреть влияние отдельных функций сельского хозяйства на развитие сельских территорий в динамике;

-

– обосновать комплексные условия устойчивого развития сельских территорий;

-

– использовать полученные данные для формирования системы мер по обеспечению устойчивого развития сельских территорий, которые могут быть использованы в процессе принятия управленческих решений как на региональном, так и на национальном уровне.

Ссылки:

-

1. Бондаренко Л.В. Сельская Россия в начале XXI века (социальный аспект) // Социологические исследования. 2005. № 11.

-

2. Майергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований. М., 1981.

-

3. Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение : учеб. пособие. М., 2007.

-

4. Кусакина О.Н., Кривокора Ю.Н. Системные аспекты многофункционального сельского хозяйства // Теория и практика

общественного развития. 2013. № 8.

-

5. Кривяков С.В. Теоретический анализ экономических систем. Томск, 2007.

Список литературы Методические подходы к оценке состояния сельской территории как многофункциональной эколого-социально-экономической системы

- Бондаренко Л.В. Сельская Россия в начале XXI века (социальный аспект)//Социологические исследования. 2005. № 11.

- Майергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований. М., 1981.

- Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение: учеб. пособие. М., 2007.

- Кусакина О.Н., Кривокора Ю.Н. Системные аспекты многофункционального сельского хозяйства//Теория и практика общественного развития. 2013. № 8.

- Кривяков С.В. Теоретический анализ экономических систем. Томск, 2007.