Методические подходы к развитию системы отношений "центр - периферия" в стратегиях сбалансированного развития региона

Автор: Чернова О.А.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегии, программы и проекты модернизации хозяйственной системы южного макрорегиона

Статья в выпуске: 1 (3), 2014 года.

Бесплатный доступ

Значительные различия в уровне социально-экономического развития территорий в границах региона обусловлены оттоком инновационных ресурсов из периферии в экономические центры. Потенциал стратегии сбалансированного регионального развития в существенной мере формируется на основе межмуниципальных взаимодействий в системе отношений «центр -периферия». Формой такого взаимодействия могут стать территориальные кластеры. В статье представлена методика создания альянсов на основе регулирования ресурсных потоков, целеориентированного на выравнивание социально-экономического развития территорий в составе региона.

Региональная политика, инновационный потенциал, центр-периферия, ресурсные потоки, сбалансированное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149130970

IDR: 149130970 | УДК: 332.142.2

Текст научной статьи Методические подходы к развитию системы отношений "центр - периферия" в стратегиях сбалансированного развития региона

В современных условиях значительной асимметрии внутирегионального пространства ключевой проблемой реализации целей сбалансированного развития, стоящей перед региональными органами власти и управления, является разработка таких социально-экономических стратегий, которые обеспечат интеграцию потенциала территориальных образований региона в направлении эффективных взаимосвязей и взаимодействий в системе отношений «центр — периферия». Отметим, что в последние годы появилось значительное количество публикаций в области исследования механизмов управления отношениями «центр — периферия», однако они в большей степени связаны с оценкой неравномерности распределения по территории функций государственного управления [3; 4; 8; 11; 13 и др.]. Многие исследования посвящены также проблеме распространения (диффузии) инноваций от полюсов роста к периферии [1; 6; 7; 14 и др.].

Разнообразие связей между центром и периферией (социальные, культурные, экономические, политические и пр.), их поликомпо-нентность, многоканальность и множественность обусловливает наличие широкой направленности исследований. Тем не менее, по нашему мнению, одним из ключевых направлений является проблема управления ресурсными потоками в регионе, поскольку именно ресурсный потенциал непосредственно сопряжен с возможностями и перспективами развития территории, определяя не только интенсивность процессов модернизации, но и их вектор. Как справедливо отмечает Д.В. Урманов, центр и периферия на различном уровне пространства связаны между собой потоками информации, капитала, товаров, рабочей силы и т. д., однако направления этих потоков определяют характер взаимодействия между центральными и периферийными структурами, превращая пространство в подобие «силового поля» [12, с. 127]. Понимание важности развития периферии для устойчивости системы регионального хозяйства обусловливает востребованность исследований и разработок, посвященных анализу тенденций формирования и движения ресурсных потоков в системе отношений «центр — периферия», а также последствий такого движения.

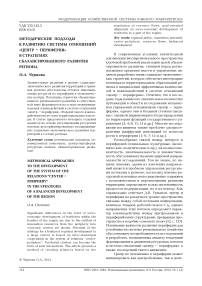

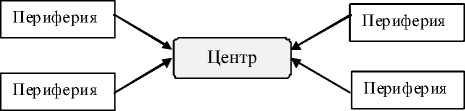

Центр по отношению к периферии может инициировать как центробежные, так и цент- ростремительные процессы, либо способствуя росту сбалансированности внутрирегионального развития, либо закрепляя и усиливая процессы поляризации. В целом можно выделить следующие три вида моделей взаимоотношений «центр — периферия» (рис. 1), каждая из которых определяет специфику протекающих социально-экономических процессов в регионе и, соответственно, предполагает разработку и применение таких механизмов управления ресурсными потоками, которые являются наиболее адекватными в сложившейся ситуации.

-

1. Периферия отдает свои ресурсы центру и сильно зависима от центро-периферийных связей. Чаще всего периферия «предоставляет» центру трудовые ресурсы, поскольку периферийные территории, как правило, являются трудоизбыточными вследствие недостаточного количества рабочих мест, что связано с низкими (относительно центра) показателями социально-экономического развития.

-

2. Центр оказывает ресурсоформирующее воздействие на периферию. При этом нельзя однозначно говорить о том, что данное воздействие является ростоформирующим фактором для периферийной территории и при

-

3. «Закрытая» экономика периферийной территории, которая не предполагает взаимодействие с центром. Ресурсные потоки циркулируют либо только внутри данной экономической системы, либо в горизонтальных направлениях, то есть между относительно равноправными по своему социально-экономическому положению территориями (рис. 1).

водит к сглаживанию асимметрии развития. Как отмечает А.Г. Дружинин, региональная метрополия, «расползаясь» по периферии, в то же время становится все более недоступной для взаимодействия с ней (из-за цен на жилье, деловую недвижимость, завышенную стоимость предлагаемых на территории города услуг и т. п.) [2].

Анализируя социально-экономическое положение территориальных образований Ростовской области, можно отметить, что главные оси трансформации регионального пространства ориентированы на формирование центробежных траекторий (периферия — центр), что усугубляет проблемы внутрирегиональных контрастов. Об этом свидетельствуют значительные различия в уровне значений показателей, характеризующих как экономическую, так и со-

-

1) центробежная модель ресурсных потоков в системе отношений «центр - периферия»

-

2) центростремительная модель ресурсных потоков в системе отношений «центр - периферия»

3) замкнутая модель ресурсных потоков в системе отношений «центр - периферия»

Рис. 1. — Модели ресурсных потоков в системе отношений «центр — периферия»

Примечание. Составлено автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 1

Показатели социально-экономического развития городов Ростовской области в 2012 г.

|

Муниципальное образование |

Показатели |

||||

|

Доля проживающих в ветхих и аварийных домах, % |

Инвестиции в основной капитал |

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг |

Удельный вес убыточных организаций, % |

Миграционный прирост, чел. |

|

|

Ростов-на-Дону |

1,75 |

52 779 447 |

38 748 548 |

20,00 |

+8 054 |

|

Азов |

0,19 |

2 448 116 |

11 274 326 |

18,20 |

+335 |

|

Батайск |

0,35 |

1 892 912 |

5 582 600 |

14,71 |

+998 |

|

Волгодонск |

– |

28 222 253 |

3 873 475 |

18,00 |

-224 |

|

Гуково |

2,96 |

448 405 |

1 213 392 |

35,00 |

-73 |

|

Донецк |

2,00 |

443 079 |

1 659 510 |

55,56 |

+79 |

|

Зверево |

0,31 |

396 095 |

254 653 |

50,00 |

-305 |

|

Каменск-Шахтинский |

0,01 |

1 070 169 |

11 201 514 |

37,50 |

-832 |

|

Новочеркасск |

1,00 |

7 309 542 |

46 857 591 |

28,30 |

+4 815 |

|

Новошахтинск |

6,80 |

812 316 |

2 081 848 |

15,40 |

+414 |

|

Таганрог |

0,80 |

6 733 578 |

51 155 611 |

22,70 |

-620 |

|

Шахты |

3,00 |

1 943 189 |

28 824 984 |

14,89 |

-12 |

Примечание. Составлено автором по: [11].

циальную сферу муниципальных образований региона (см. табл. 1).

Усиление центростремительного движения ресурсных потоков от периферии к центру существенно отражается на уровне территориальной дифференциации и качестве жизни населения, приводя к «маргинализации обширнейших территорий, лишаемых ресурсов, полномочий и воли к социально-экономическому саморазвитию» [10, с. 66]. В данных условиях значительно возрастает роль региональных и муниципальных органов власти, которые своими управленческими решениями будут либо вести к дезинтеграции экономического пространства региона, сохраняя и усиливая негативные тенденции, когда периферия выступает поставщиком ресурсов для центра, либо формировать условия взаимного развития, в том числе посредством механизмов стратегического планирования межмуниципальных форм взаимодействия в системе отношения «центр — периферия».

Эффективность принятия такого рода управленческих решений в значительной степени определяется адекватностью и действенностью применяемого методического инструментария, что актуализирует его соответствующую доработку и развитие.

В данном контексте представляется, что для обоснования стратегий сбалансированного развития региона и построения эффективной системы взаимодействий «центр — периферия», в процессе реализации модернизацион ных проектов, имеющих общерегиональный характер, может быть положен методический инструментарий оценки инновационного потенциала региона, предложенный в работе Л.Г. Матвеевой и О.А. Черновой [5]. Данный инструментарий основывается на выделении территорий, характеризующихся недостаточным для саморазвития значением экономикоресурсного потенциала, и служит основой для разработки механизмов развития внутрирегиональной интеграции. При этом анализ структурообразующих компонентов инновационного потенциала отдельных муниципальных образований (финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, материально-технические ресурсы, институциональная восприимчивость и пр.) позволяет решить следующие задачи:

-

1) выделить «проблемные» территории с позиции недостаточности их потенциала к саморазвитию (развитию);

-

2) определить «узкие места» в каждом компоненте инновационного потенциала муниципальных образований;

-

3) сформировать структуру инновационного кластера;

-

4) сформировать портфель инвестиционных проектов инновационно ориентированного развития региона;

-

5) дать оценку эффективности выбранной стратегии управления сбалансированным развитием экономики региона.

Следует отметить, что само по себе значение инновационного потенциала отдельной территории не представляет интереса для разработки стратегии развития региона и оценки сбалансированности его экономики. Только в соотношении с показателями развития других территорий образуется полная картина, которая позволяет принимать управленческие решения о выборе направлений стимулирования межмуниципальных взаимодействий с целью развития как региона в целом, так и отдельных муниципалитетов.

При этом, поскольку целевым ориентиром стратегии социально-экономического развития региона является повышение сбалансированности его воспроизводственной системы, на первом этапе разработки региональной стратегии представляется значимым выделение муниципальных образований, обладающих недостаточным потенциалом для саморазвития и нуждающихся в региональной поддержке.

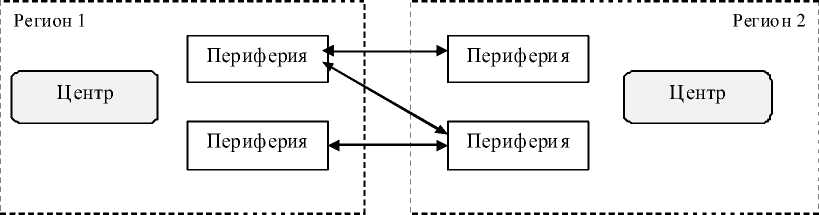

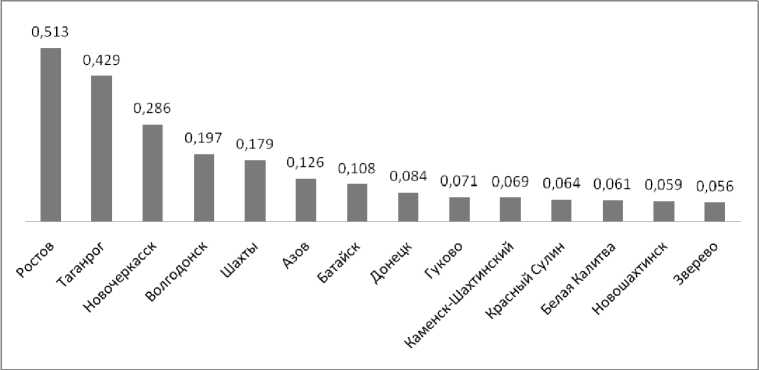

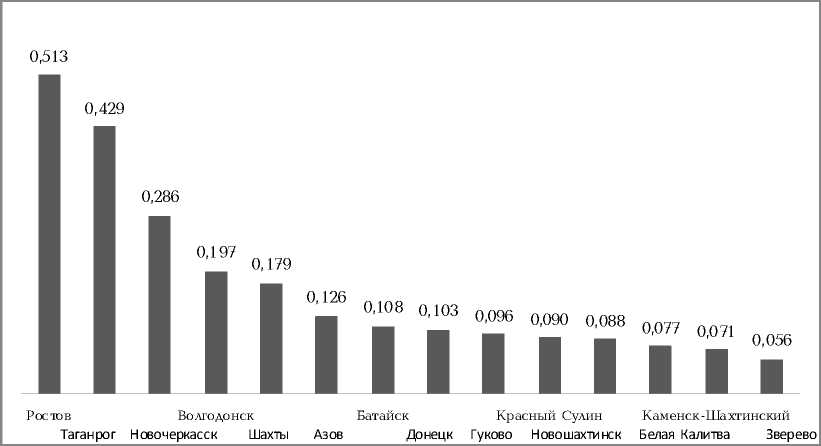

Для выделения таких «проблемных» территорий строится диаграмма упорядочения муниципальных образований по величине интегральных значений инновационного потенциала, на которой выделяют типы муниципальных образований по отношению их инновационного потенциала к максимально достигнутому в регионе (рис. 2).

На данной диаграмме выделяют типы муниципальных образований по соотношению их инновационного потенциала к максимально достигнутому в регионе: I тип — более 80 % от максимального значения (очень высокий инновационный потенциал), II тип — 61—80 % от максимального значения (высокий инноваци онный потенциал), III тип — 41 — 60 % от максимального значения (средний инновационный потенциал), IV тип — 21—40 % от максимального значения (низкий инновационный потенциал), V тип — менее 20 % от максимального значения (очень низкий инновационный потенциал). Полученная диаграмма позволяет увидеть место каждого муниципального образования, во-первых, на фоне средних по региону показателей, во-вторых, в сравнении с другими муниципальными образованиями в регионе. Очевидно, что муниципальные образования, показатели социально-экономического развития которых в два и более раз ниже, чем в «центре», отличаются низкой способностью их экономики к саморазвитию и нуждаются в региональной поддержке.

Развитие таких муниципальных образований представляется возможным на основе включения их в состав территориального кластера, в рамках которого будет осуществляться регулирование движения ресурсных потоков из муниципальных образований (центров), обладающих «свободным» ресурсом, не задействованным в процессе воспроизводства, в муниципальные образования (периферию), имеющие дефицит данного ресурса для реализации проекта инновационного развития. Различия в уровне экономико-ресурсного потенциала муниципальных образований не являются препятствиями к развитию интеграционных связей между ними, поскольку эффективное использование сильных сторон отдельных муниципальных образований, входящих в кластер, будет способствовать региональным процессам роста. Особенно важно, что субъекты инновационно ориентированной

МО31 МО32 еМОЗЗ ИМО34 МО35 МО36 МО37 МО38 ИМО39 МО40

МО41 МО42 ■ МО43 МО44 МО45 ИМО46 МО47 МО48 ИМО49 МО50

Рис. 2. Диаграмма упорядочения муниципальных образований по величине инновационного потенциала

Примечание. Составлено автором по материалам исследования.

деятельности, находясь в территориальной близости друг от друга, могут сформировать взаимодополняющие инфраструктурные элементы, тем самым экономя время на создание собственных. Кроме того, города, отличающиеся низким значением социально-экономических показателей, как правило, также имеют ресурсы, которые потенциально могут быть использованы в проектах инновационного развития: омертвленный капитал убыточных предприятий (производственные фонды и площади), земельные участки непригодные для сельскохозяйственного использования и пр.

Очевидно, что в основу выбора муниципального образования, на территории которого предполагается формирование территориального кластера, будет положена оценка их ресурсного потенциала. При этом, для реализации одного проекта муниципальное образование может оцениваться как обладающее достаточным потенциалом по всем параметрам для реализации данного проекта, а для реализации другого — характеризоваться неудовлетворительным значением отдельных составляющих. Анализ инновационного потенциала муниципальных образований предполагает возможность конфигурирования организационно-функционального состава территориального кластера в соответствии с преобладанием определенной ресурсной составляющей — финансовой, кадровой или материально-технической.

Поскольку одной из приоритетных задач реализации стратегии регионального развития является повышение сбалансированности экономики региона, первоначально рассматривается возможность реализации инвестиционного проекта путем вовлечения экономико-ресурсного потенциала муниципальных образований, отличающихся наиболее низкими показателями социально-экономического развития. При этом выбор муниципального образования (группы муниципальных образований) для реализации проекта может осуществляться по критерию минимального отклонения показателей от требований проекта. В результате проведенного анализа мы получаем некоторое множество альтернативных вариантов формирования территориально-производственного кластера (на основе вовлечения ресурсного потенциала периферийных территорий), обеспечивающего реализацию рассматриваемого инвестиционного проекта. Принципы выбора территориальных образований при формировании инновационного кластера могут быть следующими:

-

1) экономико-ресурсный потенциал муниципального образования полностью обеспечивает реализацию проекта инновационного развития, следовательно отсутствует необходимость

привлечения потенциала других муниципальных образований;

-

2) экономико-ресурсный потенциал выбранных муниципальных образований дополняет друг друга так, чтобы в целом обеспечивалась возможность реализации проекта, причем каждое выбранное муниципальное образование в отдельности имеет недостаточный для реализации данного проекта потенциал;

-

3) в группу муниципальных образований, обладающих высоким потенциалом, в том числе с избыточным значением показателей по отдельным направлениям, включаются муниципальные образования, обладающие недостаточным потенциалом для инновационного развития.

Таким образом, ресурсное обеспечение реализации проекта инновационного развития может быть следующим:

-

1) ресурсы производятся и перемещаются внутри одного муниципального образования;

-

2) ресурсы частично производятся внутри территориального образования, а недостающая часть «мигрирует» из «центра» в периферию;

-

3) все необходимые ресурсы «мигрируют» из «центра» в периферию.

Рассмотрим апробацию представленного методологического подхода на примере Ростовской области.

На основании расчетных данных о величине потенциала инновационных ресурсов была построена гистограмма (см. рис. 3).

Очевидно, что очень низкий потенциал к инновационному развитию имеют города: Гуково, Донецк, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Зверево, Новошахтинск и Белая Калитва.

С целью повышения социально-экономического потенциала региона и в соответствии с принципами сбалансированного развития территории, рассмотрим возможность реализации инвестиционного проекта в г. Новошахтинске. Низкий ресурсный потенциал данного муниципального образования не позволяет реализовать проект собственными силами, в связи с этим для ресурсного обеспечения проекта рассмотрим возможность формирования инновационного кластера (на основе управления ресурсными потоками в системе отношений «периферия — периферия» и «центр — периферия»). Для осуществления данной операции необходимы: оценка ресурсного потенциала муниципальных образований, которые сформируют кластер и определение стоимости ресурсных потоков.

Решение указанной задачи сводится к решению «транспортной задачи». Исходные данные для определения структуры кластера приведены в таблице 2. Матрица решений, ориентированная на минимизацию стоимости ресурсных потоков, приведена в таблице 3. Затраты

Рис. 3. Потенциал инновационных ресурсов муниципальных образований Ростовской области

Примечание. Составлено автором по материалам исследования.

Исходные данные для моделирования ресурсных потоков

Таблица 2

|

Показатели |

г . Донецк |

г . Гуково |

г . Шахты |

Г . Красный Сулин |

|||||||||

|

Фин |

ТР |

М |

Фин |

ТР |

М |

Фин |

ТР |

М |

Фин |

ТР |

М |

||

|

Спрос |

Ново-шах-тинск |

20 |

50 |

45 |

12 |

15 |

25 |

18 |

30 |

40 |

12 |

12 |

15 |

|

ТОм |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Предложение |

150 |

250 |

150 |

200 |

350 |

350 |

200 |

100 |

200 |

200 |

250 |

150 |

|

Окончание таблицы 2

|

Показатели |

г. Ростов-на-Дону |

г. Зверево |

Потребность |

|||||||

|

Фин |

Тр |

М |

Фин |

Тр |

М |

Фин |

Тр |

М |

||

|

Спрос |

Новошахтинск |

12 |

20 |

25 |

10 |

30 |

35 |

500 |

300 |

50 |

|

ТОм |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

500 |

900 |

920 |

|

|

Предложение |

200 |

200 |

100 |

50 |

50 |

20 |

– |

– |

– |

|

Примечание. В таблице использованы следующие обозначения: Фин — финансовые ресурсы; Тр — трудовые ресурсы; М — материальные ресурсы; Мом — фиктивное муниципальное образование; ТОм — территориальный округ; УТОм — условный территориальный округ. Рассчитано автором по материалам исследования. Рассчитано автором по материалам исследования.

на реализацию инвестиционного проекта составят 16 878 тыс. рублей.

При моделировании потоков ресурсов учитываются только «свободные» ресурсы, чтобы их движение не привело к ухудшению социально-экономического положения территории, являющейся их источником.

Источниками трудовых ресурсов являются г. Донецк, Гуково, Шахты; материальных ресурсов — г. Ростов-на-Дону, Гуково,

Красный Сулин, финансовых ресурсов — все города кластера. Исходя из предлагаемой модели, далее определится состав хозяйствующих субъектов, предоставляющих указанные ресурсы, и форма взаимодействия субъектов. Очевидно, что реализация проекта повлечет за собой положительные изменения в величине всех составляющих социально-экономического потенциала территориальных образований, формирующих кластер. В частности, прогнозная оценка потенциала муниципаль- ных образований региона в условиях реализации кластерного проекта будет иметь следующий вид (рис. 4).

Таким образом, предложенная методика позволяет принимать стратегические решения в направлении формирования политики социально-экономического развития региона, обеспечи-

Таблица 3

Матрица решений по интеграции ресурсов муниципальных образований в системе отношений «центр — периферия»

|

Показатели |

г. Донецк |

г. Гуково |

г. Шахты |

г. Красный Сулин |

|||||||||

|

Фин |

Тр |

М |

Фин |

Тр |

М |

Фин |

Тр |

М |

Фин |

Тр |

М |

||

|

Спрос |

Новошах тинск |

185 |

124 |

0 |

97 |

145 |

24 |

112 |

30 |

0 |

32 |

0 |

13 |

|

ТОм |

0 |

126 |

150 |

103 |

205 |

326 |

88 |

70 |

200 |

68 |

180 |

87 |

|

|

УТОм |

185 |

250 |

150 |

200 |

350 |

350 |

200 |

100 |

200 |

100 |

180 |

100 |

|

|

Предложение |

150 |

250 |

150 |

200 |

350 |

350 |

200 |

100 |

200 |

100 |

180 |

100 |

|

Окончание таблицы 3

|

Показатели |

г. Ростов-на-Д |

ону |

г. Зверево |

Потребность |

||||||

|

Фин |

Тр |

М |

Фин |

Тр |

М |

Фин |

Тр |

М |

||

|

Спрос |

Новошахтинск |

52 |

0 |

13 |

22 |

0 |

0 |

500 |

300 |

50 |

|

ТОм |

88 |

200 |

67 |

58 |

50 |

20 |

405 |

830 |

850 |

|

|

УТОм |

140 |

200 |

80 |

80 |

50 |

20 |

– |

– |

– |

|

|

Предложение |

140 |

200 |

80 |

80 |

50 |

20 |

– |

– |

– |

|

Примечание: В таблице использованы следующие обозначения: Фин — финансовые ресурсы; Тр — трудовые ресурсы; М — материальные ресурсы; Мом — фиктивное муниципальное образование. Рассчитано автором по материалам исследования.

Рис. 4. Доля муниципальных образований, характеризующихся очень низким значением инновационного потенциала

вая максимальную приближенность к реализации принципов сбалансированного развития.

Список литературы Методические подходы к развитию системы отношений "центр - периферия" в стратегиях сбалансированного развития региона

- Афонасова, М. А. Механизмы территориального распространения и диффузии инноваций/М. А. Афонасова//Современные наукоемкие технологии. -2008. -№ 9. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.rae.ru/snt/?section =content&op=show_article&article_id=5041 (дата обращения: 13.01.2014). -Загл. с экрана.

- Дружинин, А. Г. Метрополизация как доминантная тенденция территориальной организации общества в постсоветский период: универсальные проявления и Южно-Российская специфика/А. Г. Дружинин//Географический вестник. -2009. -№ 3 (11).-Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.geo-vestnik.psu.ru/files/vest/174_metropolizaciq_kak_dominantnaq_tendenciq.pdf (дата обращения: 03.01.2014). -Загл. с экрана.

- Коньков, А. Е. Проблемы и тенденции моделирования федерализма в России/А. Е. Коньков//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. -2009. -№ 4. -С. 24-37. -Загл. с экрана.

- Лексин, В. Н. «Центр» и «периферия» в государственном управлении: каналы взаимовлияния/В. Н. Лексин//Вопросы государственного и муниципального управления. -2013. -№ 4. -С. 59-74.

- Матвеева, Л. Г. Методологические подходы и прикладной инструментарий оценки уровня инновационного развития региона/Л. Г. Матвеева, О. А. Чернова//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. -2010. -№ 1. -С. 88-96.

- Мищенко, И. В. Пространственные аспекты устойчивого развития сельских территорий/И. В. Мищенко//Вестник Томского государственного университета. Экономика. -2012. -№ 3. -С. 95-103.

- Назарова, Е.А. Пространственная поляризация инновационного развития муниципальных образований Новосибирской области/Е.А. Назарова//Креативная экономика. -2012. -№ 1 (61).-С. 119 -127.

- Ортунг, Р. Отношения между центром и периферией/Р. Ортунг//Pro et Contra. -2010. -Июль-октябрь. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/2010/4/ProEtContra_2010_4_06.pdf (дата обращения: 23.12.2013). -Загл. с экрана.

- Павлов, К.В. Ядро экономических систем и эффективная хозяйственная политика/К. В. Павлов. -М.: Магистр, 2009. -192 с.

- Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов)/отв. ред. А. Г. Дружинин, В. А. Колосов, В. Е. Шувалов. -М.: Вузовская книга, 2012. -338 с.

- Федеральная служба государственной статистики. -Режим доступа: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst60. -Загл. с экрана.

- Урманов, Д. В. Локальные территории в пространственном развитии системы «центр -периферия» региона/Д. В. Урманов//Вестник Томского государственного университета. -2010. -№ 339. -С. 127-131.

- Удалов, В. С. Система центр -периферия в современном политическом процессе/В. С. Удалов, О. А. Колобов//Вестник Нижегородского университета. -2011. -№ 2 (1). -С. 297-301.

- Федерация, регионы, муниципалитеты: распределение экономических функций/Материалы заседания «Меркурий клуба» 21 мая 2013//Профессиональное образование. Столица. -2013. -№ 7. -С. 2-6.

- Черенков, В. И. Маркетинговый подход к категории каналов глобальной диффузии инноваций/В. И. Черенков//Проблемы современной экономики. -2012. -№ 2. -С. 211-215.