Методические подходы к выделению и описанию размерности видовых экологических ниш у позвоночных животных

Автор: Виноградов Владислав Владиславович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Биология. Экология

Статья в выпуске: 2 (16), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится краткое изложение основных подходов к сбору полевого материала и методикам статистической обработки данных о численности видов для вычисления и отображения видовых экологических ниш позвоночных животных на примере мелких млекопитающих лесного пояса Алтае-Саянской горной страны.

Экологическая ниша, методика расчетов, позвоночные животные, горные леса

Короткий адрес: https://sciup.org/144153203

IDR: 144153203

Текст научной статьи Методические подходы к выделению и описанию размерности видовых экологических ниш у позвоночных животных

Экологическая дифференциация видов – традиционная проблема экологии. Конкурентным отношениям, устойчивости сосуществования видовых популяций, размещениям видов вдоль градиентов среды посвящено множество исследований [Уиттекер, 1980; Джиллер, 1988, Свирижев, Логофет, 1987 и др.]. В основе экологии сообществ (синэкологии), помимо представления о «сообществе», присутствует тесно связанная с ним концепция «экологической ниши». Согласно Г. Хатчинсону, «экологическая ниша есть область в многомерном пространстве всех потенциальных переменных, так или иначе определяющих существование каждого вида и его численность» [Hutchinson, 1957]. В соответствии с этими представлениями под экологическим пространством следует понимать потенциально открытое многомерное множество отношений видов друг с другом и окружающей средой. Следовательно, вполне оправданно считать, что обилие каждого вида есть функция неизвестных переменных – координат экологического пространства, межвидовых отношений и некоторого случайного процесса [Пузаченко, 2004].

Цель настоящего сообщения – демонстрация и обсуждение алгоритма вычисления параметров видовых экологических ниш позвоночных животных. Расчеты проводятся в несколько этапов. Подготовку следует начинать во время сбора полевых материалов. Помимо учета численности, необходимо фиксировать параметры среды на пробной площади. Например, в лесу это могут быть состав и сомкнутость (%) лесообразующих пород, степень развития подлеска (в баллах), проективное покрытие травяно-кустарничкового и крупнотравно-папоротникового ярусов (%), высота над уровнем моря (метров) и т. д. Исследователь априори выбирает те параметры среды, которые, по его мнению, являются наиболее значимыми для изучаемой группы, и переводит эти параметры в цифровое выражение. Следующий этап обработки связан с составлением сводной таблицы (в формате Exel), на основе которой проводятся все дальнейшие вычисления. В одну строку помещаются показатели численности каждого вида на участке и соответствующие параметры среды (в %, баллах). Для получения достоверных результатов необходимо использовать данные как минимум с 20 участков. Дальнейшие расчеты производятся в статистических программах: STATISTICA, SPSS и др.

Для решения задач экологической ординации применяются два подхода: первый – многомерный анализ взаиморазмещения видов в пространстве, ориентированный на выделение базовых, ортогональных абстрактных факторов-координат экологической ниши; второй – отображение изменения обилия видов в пространстве по измеренным градиентам среды. Методика первого подхода связана с расчетом значения координат экологического пространства методом многомерного шкалирования на основе матрицы корреляции между вариантами населения на различных участках. Расчет корреляции (каждого с каждым) осу-

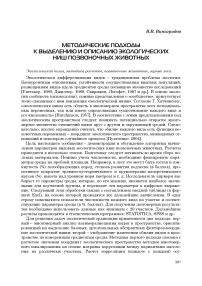

Биология. Экология ществляется на основании ранжированных данных о численности видов методом ранговой гамма-корреляции. Каждому виду присваивается ранг в зависимости от его численности. Наиболее многочисленным присваивается 1-й ранг, видам с нулевой численностью присваивается максимальный ранг. Полученная квадратная матрица обрабатывается методом многомерного шкалирования, результатом чего являются три оси шкалирования. Полученные значения осей отражают изменения численности в пространстве независимых виртуальных факторов, представленных через их восприятие самими видами. Для описания распределения видов в пространстве виртуальных факторов по значениям численности (неранжированным) для каждого из них вычисляется корреляция (по коэффициенту Пирсона) с осями шкалирования. Значения коэффициентов корреляции с осями и есть искомые координаты вида в многомерном виртуальном экологическом пространстве (рис. 1).

Рис. 1. Размещение видов землероек в виртуальном экологическом пространстве

Реализация второго подхода связана с определением физического смысла выделенных виртуальных факторов среды. Для этого значения осей шкалирования необходимо связать, используя корреляцию, с переменными, характеризующими среду обитания в каждой точке отлова. Это позволяет интерпретировать факторы и объяснить основные параметры, определяющие численность каждого вида через величину коэффициента и его знак (+ или – ).

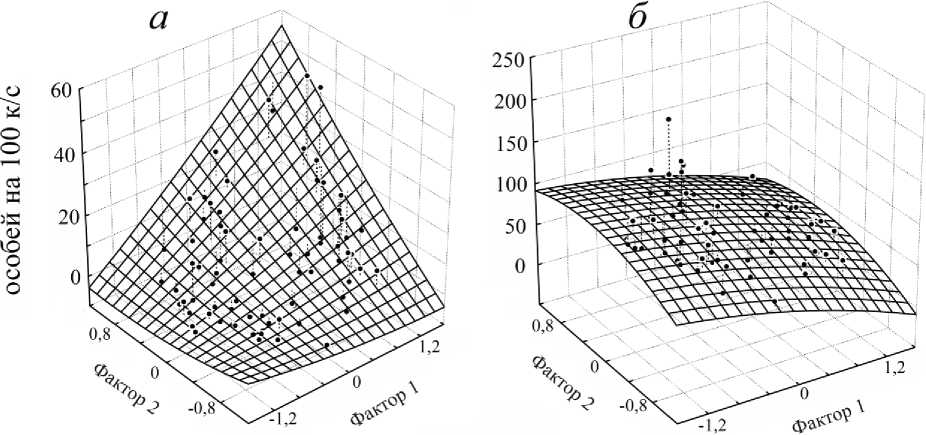

Далее на основании данных о численности вида и значений осей шкалирования с помощью нелинейного оценивания методом наименьших квадратов (модуль «нелинейное оценивание») строится статистическая модель ниши. В качестве примера приведем модель для тундряной бурозубки:

N = 9,08 + 8,20F1 + 11,05F2 + 8,85F1F2; R2 = 0,54, где N – численность вида, Fi – значение фактора, i = 1, 2, 3, R2 – коэффициент детерминации.

Из модели следует, что численность вида максимальна в положительной области первого и второго факторов как раздельно, так и при их совместном (суммируемом) воздействии. Коэффициент детерминации (R2) показывает, на сколько процентов (0,54 = 54 %) модель объясняет численность вида.

По значениям обилия вида и показателям двух наиболее значимых факторов в модуле «3-D-графики» строим проекцию экологической ниши (рис. 2).

Рис. 2. Отображение проекции видовых экологических ниш тундряной (а) и обыкновенной (б) бурозубок в пределах лесного пояса гор юга Средней Сибири

Форма проекции и отдельные значения численности позволяют получить дополнительную информацию об экологических особенностях вида.

Таким образом, применение указанных методов позволяет произвести оценку размерности видовых экологических ниш, получить их графическое отображение, определить взаиморазмещение видов в экологическом пространстве, установить характер связи видов с условиями среды и их физический смысл.