Методические подходы к зонированию территории крупного промышленного центра по показателям заболеваемости населения в связи с качеством среды обитания

Автор: Зайцева Н.В., Май И.В., Клейн С.В., Кирьянов Д.А., Балашов С.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведена параметризация и оценка многофакторного техногенного воздействия на распространенность заболеваемости населения с помощью оценки и анализа корреляционных полей. По наличию и силе связи между параметром воздействия среды обитания и распространенностью персонифицированной заболеваемости на изучаемой территории проведено пространственное зонирование (дифференциация) заболеваемости населения крупного промышленного центра.

Заболеваемость населения, среда обитания, зонирование территории, риск здоровью населения

Короткий адрес: https://sciup.org/147204499

IDR: 147204499 | УДК: 614.7;

Текст научной статьи Методические подходы к зонированию территории крупного промышленного центра по показателям заболеваемости населения в связи с качеством среды обитания

Благополучие и здоровье нынешнего и будущего поколений является главной целью, на обеспечение которой должна быть направлена вся деятельность человечества. Одна из основных задач в достижении этой цели – обеспечение экологической безопасности, которая является непременным условием устойчивого развития человеческого общества (Королев, Богданов, 2003).

Под «устойчивым развитием» в настоящее время принято считать такое развитие цивилизации, которое происходит в рамках допустимых воздействий на биосферу.

В комплексе количественных показателей здоровья на популяционном уровне особое место принадлежит заболеваемости. Изучение уровня заболеваемости населения, её закономерностей и причинно-следственной зависимости от факторов среды обитания является базисом для адекватного планирования всего комплекса санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий. Показатели заболеваемости населения характеризуют качество оказываемой медицинской помощи, экологически зависимые нозологические формы также могут служить маркерами состояния среды обитания населения (Королев, Богданов, 2003).

В конце XX – начале XXI в., в связи с изменением политической и социально-экономической обстановки в стране, произошло резкое увеличение городского населения за счет миграции сельского населения в города. Это, несомненно, отразилось на увеличении антропогенной нагрузки в городах, увеличились темпы гражданского строительства, произошли изменения площадей территорий промышленных и селитебных зон. В связи с этим изменился городской ландшафт и в целом геоэкологическая ситуация, произошло увеличение заболеваемости детского населения.

Таким образом, в настоящее время в связи с глубокими изменениями среды обитания человека возникла проблема экологической патологии как следствия воздействия физических, химических и биологических факторов. Большая часть неблагоприятных факторов являются антропогенными. Из них наиболее опасны вещества промышленного происхождения, в том числе органические и минеральные химические соединения различных классов опасности (Королев, Богданов, 2003).

В результате условия окружающей среды, являющиеся факторами риска, существенно повышают вероятность возникновения заболеваний населения. По мнению большинства отечественных и зарубежных экспертов ВОЗ, здоровье человека и его заболеваемость определяются, по крайней мере, четырьмя группами факторов, взаимодействующих в следующем соотношении: 1) медико-генетические – 20%, 2) образ жизни и качество питания – 50%, 3) состояние окружающей среды – 20%, 4) уровень развития здравоохранения – 10%. Вопросы количественной оценки вклада каждой группы факторов в общую структуру заболеваемости населения важны,

так как определяют объем и специфику профилактических мероприятий (Руководство…, 1993; Сает и др., 1990).

Обеспечение гигиенической безопасности населения требует первостепенного учета управляемых факторов риска. В условиях промышленного города к таким критериям можно отнести:

– параметры здоровья населения: заболеваемость детского населения (общая и по основным классам болезней в соответствии с международной классификацией болезней (МКБ), с выделением заболеваемости новорожденных и детей в возрасте до 1 года), нарушение репродуктивной функции женщин (частота рождения маловесных детей, осложнения беременности, родов, частота самопроизвольных абортов);

– параметры состояния среды обитания: качество атмосферного воздуха, питьевой воды, уровень химического и бактериологического загрязнения почвенного покрова в селитебной зоне; архитектурно-планировочная и социальная инфраструктура (этажность района, градостроительный баланс (соотношение площадей промышленных, селитебных, рекреационных зон, транспортных покрытий), удаленность от крупных объектов экологического риска (промплощадки, свалки и т. д.), транспортнопромышленная нагрузка, наличие объектов соцкультбыта); ландшафтно-экологические условия (высотность и расчлененность рельефа, микроклиматические характеристики и потенциал самоочищения атмосферы, глубина залегания грунтовых вод и наличие зон подтопления, ландшафтные микрорайоны (для контрастных в физикогеографическом отношении территорий городов);

– параметры нормативно-справочной информации (численность населения контролируемых районов города, ПДК и недействующие уровни учитываемых ингредиентов, кадастр предприятий – загрязнителей среды и т.д.) (Куролап, 1998; Экогеохимия…, 1995).

Здоровье населения представляет собой интегральный показатель качества окружающей среды. Важнейшей задачей является расшифровка этого «интеграла» – установление роли отдельных факторов и их наиболее часто встречающихся совокупностей во влиянии на здоровье населения. В современных условиях оценка распределения заболеваний по различным территориальным зонам (т. е. среди их жителей) является важнейшим аспектом профессионального изучения заболеваний среди людей. При этом появляется возможность не только выявить группы населения, которые более других страдают от тех или иных заболеваний, но и проанализировать процессы возникновения и распространения заболеваемости, т. е. установить влияние различных внешних условий на заболеваемость населения.

Материалы и методы

Целью работы было установление критериев и методов пространственной дифференциации заболеваемости населения в связи с качеством среды обитания.

Объектом исследования являлась распространенность заболеваемости населения по обращаемости в разрезе классов болезней согласно Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10).

Предметом исследования являлись уровни формируемых параметров воздействия среды обитания на здоровье населения.

Для достижения поставленной цели – разработки критериев пространственной дифференциации заболеваемости населения крупного промышленного центра в связи с качеством среды обитания в данной работе последовательно решены следующие подзадачи:

– выполнен анализ пространственных особенностей распространения заболеваемости населения крупного промышленного центра – г. Перми по данным персонифицированного учета оплаченных случаев заболеваемости ПКФОМС (Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования);

– сформирована база данных о качестве атмосферного воздуха на постах наблюдения ГУ «ПЦГМС» и качестве питьевой воды в точках контроля ТУ Роспотребнадзора по Пермскому краю;

– проведены расчёты рассеивания компонентов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и автотранспорта на базе сводных данных об источниках загрязнения;

– выполнена аппроксимация данных качества атмосферного воздуха с постов ГУ «ПЦГМС» по закону распространения расчетных данных качества атмосферного воздуха с целью уточнения данных в каждой точке расчетной сетки территории;

– проведена параметризация и оценка многофакторного внешнесредового воздействия на распространенность заболеваемости населения с помощью оценки и анализа корреляционных полей между выделяемыми на каждом шаге перечнями коррелируемых рядов признаков для каждой ячейки регулярной сетки;

– осуществлено зонирование (дифференциация) территории крупного промышленного центра по наличию и силе связи (критерию пространственной дифференциации) между параметрами качества среды обитания или воздействия на население и распространенностью персонифицированной заболеваемости на изучаемой территории.

Исходная информация о распространенности заболеваемости населения (данные ПКФОМС) вместе с информацией о случаях заболеваний содержали информацию об адресах, их пространственных координатах, поле, возрасте застрахованного, дате начала, окончания и характере лечения, коде отделения ЛПУ, коде диагноза. Вся информация была внесена в геоинформационную систему (Arc GIS 9.3).

Были сформированы выходные данные, которые отражали заболеваемость в каждом квадрате (ячейке расчетной сетки размером 100×100 м) в возрастных группах 0, 1–2, 3–6, 7–9, 10–14, 15–17, 18–24, 25–34, 35–44, 45–54 (59), старше 55/60, 0–14 (дети), 0–17 (дети и подростки) лет, взрослые с разбивкой по полу и классам болезней.

Слой на векторной карте города сопрягали со слоем плотности населения, в результате чего получена информация о численности каждой половозрастной группы в каждом квадрате и рассчитаны относительные показатели распространенности заболеваемости (случаев на 1000).

Сбором и систематизацией информации о состоянии атмосферного воздуха на территории г. Перми занимается несколько ведомств, в том числе Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (Роспотренадзор) и Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (ФГУЗ «ЦГиЭ»), ГУ «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «ПЦГМС»), Пермское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермской области (Пермьстат).

Систематические натурные наблюдения за качеством атмосферного воздуха в г. Перми проводятся Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на семи стационарных постах в шести районах города по 23 веществам. На каждом посту перечень отслеживаемых веществ, специфических для данной территории, определен с учетом наличия в радиусе действия стационарного поста промышленных предприятий и расположения крупных транспортных артерий города. Поэтому в качестве исходной информации о качестве атмосферного воздуха были взяты данные натурных наблюдений с постов ГУ «ПЦГМС».

В связи с наличием отдельных недостатков инструментальных исследований были проведены сводные расчеты рассеивания от стационарных источников. Получили информацию о максимальноразовых и среднегодовых концентрациях в каждом узле расчетной сетки (шаг 100 × 100 м). На начальном этапе из всего перечня веществ, выбрасываемых в атмосферу города Перми (более 450), в результате ранжирования было отобрано 40 веществ, приоритетных по потенциальному риску негативного воздействия на здоровье населения.

Для дополнения данных сводных расчетов рассеивания загрязняющих веществ от всех стационарных источников выбросов данными выбросов от автотранспорта были проведены расчеты рассеивания (максимально-разовые и средние концентрации) загрязняющих веществ от автомагистралей по данным, предоставленным автодорожным факультетом ПГТУ.

Учитывая недостатки натурных исследований и расчетных данных, а также значительные расхождения информации о концентрации веществ атмосферного воздуха на постах наблюдения ГУ «ПЦГМС» и расчетных данных в точках расположения постов, была реализована методика верификации данных натурных исследований с данными расчетов рассеивания выбросов от стационарных источников и автотранспорта. В результате чего были получены поля верифицированных концентраций загрязняющих веществ, дающие информацию о качестве атмосферного воздуха в каждой точке расчетной сетки и учитывающие данные натурных исследований на постах ГУ «ПЦГМС» (Скворцов, 2002).

Питьевая вода, как и атмосферный воздух, могут являться фактором риска для здоровья населения краевого центра. Поэтому для учета комплексного воздействия была сформирована база данных качества воды в точках контроля системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2008 г. по данным Роспотребнадзора. Исходя из параметров водопотребления и суммарных объемов подачи воды с очистных сооружений были рассчитаны пропорции потребления воды населением при смешанном водоснабжении отдельных микрорайонов города.

В ходе работы данные по источникам водоснабжения в микрорайонах были нанесены на векторную карту города, в результате была составлена карта-схема водоснабжения микрорайонов г. Перми, которая позволила определить параметры воздействия водного перорального фактора среды обитания на население.

Для решения поставленных в работе задач использован комплекс санитарно-гигиенических, эпидемиологических и статистических методов исследования.

Результаты и их обсуждение

Для оценки многофакторного воздействия на население в качестве независимой переменной могут быть использованы данные о:

– разовых или осредненных концентрациях загрязняющих веществ;

– дозах вредных веществ, поступающих в организм в результате контакта с различными объектами окружающей среды (воздух, вода, почва) разными путями: ингаляционным, пероральным и др. (Руководство…, 2004);

– коэффициентах опасности при остром и хроническом воздействии, индивидуальный канцерогенный риск для населения от каждого вещества;

– аддитивном неканцерогенном и канцерогенном воздействии нескольких веществ: суммарные индексы опасности острого и хронического неканцерогенного воздействия для каждой нозологии или группы нозологий и суммарный канцерогенный риск при многофакторном и многосредовом воздействии.

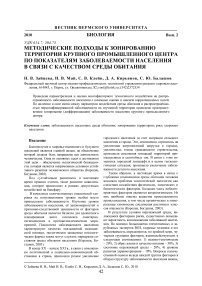

Для визуализации представления распределения распространенности заболеваемости населения (по данным фонда обязательного медицинского страхования) относительные показатели, рассчитанные в каждом квадрате размером 100 × 100 м на 1000 населения, были отображены на векторной карте территории. В результате, по всем исследуемым классам болезней (табл.) была получена мозаичная картина. Пример пространственного распределения распространенности болезней органов дыхания у детского населения г. Перми (по данным ПКФОМС в 2008 г.) представлен на рис. 1.

Диффузный характер показателей распространенности заболеваемости не позволяет судить о наличии или отсутствии отдельных зон или участков, где воздействие среды обитания приводит к негативному изменению уровней заболеваемости

Перечень классов болезней, взятых для пространственного зонирования

|

Наименование классов и отдельных болезней |

Код по МКБ X пересмотра |

|

Всего |

А00-Т98 |

|

Новообразования |

С00-D48 |

|

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |

D50-D89 |

|

Болезни эндокринной системы |

Е00-Е90 |

|

Болезни нервной системы |

G00-G99 |

|

Болезни глаза |

H00-H59 |

|

Болезни уха |

H60-H95 |

|

Болезни системы кровообращения |

I00-I99 |

|

Болезни органов дыхания |

J00-J99 |

|

Болезни органов пищеварения |

К00-К93 |

|

Болезни кожи и подкожной клетчатки |

L00-L99 |

|

Болезни костно-мышечной системы |

М00-М99 |

|

Болезни мочеполовой системы |

N00-N99 |

|

Врожденные аномалии |

Q00-Q99 |

Предложена методика зонирования территории города по наличию и силе достоверных связей между экспозицией населения к загрязнению и откликом на воздействие – распространенности заболеваний.

населения.

Рис. 1 . Пространственное распределение распространенности болезней органов дыхания у детского населения г. Перми (по данным ПКФОМС, 2008 г.)

Предыдущие исследования показали, что крупный промышленный центр (такой, как г. Пермь) не равномерен как по составу загрязнения воздуха, так и по количеству выбрасываемых в атмосферу соединений. Кроме того, на территории города выделяются участки, различающиеся по интен- сивности обращений населения за медицинской помощью. Следовательно, можно предположить, что и влияние загрязнения воздуха на состояние здоровья населения не равномерно на различных участках территории города.

Входными данными для установления зависимостей «среда обитания – заболеваемость» являлись поля концентраций (доз, коэффициентов или индексов опасности), характеризующих воздействие, и поля относительных обращений за медицинской помощью на единицу населения.

К входным данным предъявляли следующие требования:

– функции полей, отражающих качество среды обитания, экспозицию населения или любые другие показатели, характеризующие вероятное воздействие (например, концентрации, коэффициенты или индексы опасности и т.п.), должны быть гладкими;

– функции полей обращаемости не должны содержать «выскакивающих» значений;

– функции полей среды обитания и обращаемости должны задаваться табличным способом по координатной сетке и быть согласованными по координатам.

При расчете корреляционных полей учитывали следующее:

– функция корреляций должна быть гладкой;

– рассматриваемая область значений функции корреляций – [0;1], т.е. не рассматриваются корреляции с положительным действием факторов загрязнений (обратной корреляционной связью).

Расчет коэффициентов корреляций производили для каждой ячейки координатной сетки, используя в качестве наблюдений ячейки, находящиеся в некоторой окрестности. На рис. 2 изображена окрестность точек для расчета корреляций размером 5 × 5.

Размеры окрестности для качественной оценки коэффициентов корреляции определяли с учетом наблюдаемых градиентов параметров независимой переменной (концентраций загрязняющих веществ, дозы как меры экспозиции, индексов или коэффициентов опасности и т.п.).

Рис. 2 . Окрестность точек для расчета корреляций

Для этого вычисляется средний по городу градиент параметра воздействия (R):

gOdR) = EE ( abs ( R ij - R ^.j + x ) + abs ( R v - R i +u )’ ^

2 n x n y i = 1 j = 1

где R – значение параметров воздействия; n – количество точек расчетной сетки.

Число ячеек в окрестности определяли как округление до ближайшего целого вверх отношения 0,1 к среднему градиенту. Принимали, что 0,1 R – значимый параметр изменения воздействия:

d =

0.1 grad ( R )

где d – размер окрестности вокруг точки.

Расчеты показали, что при шаге сетки 100 × 100 м размер окрестности следует выбирать 5 × 5 точек. При таких параметрах в расчетах будет участвовать 25 ячеек регулярной сетки. Следует обратить внимание, что функция обращаемости сильно зависит от условий застройки и проживания населения на территории города. Наличие «пустырей» (незаселенных участков), примыкающих к жилым кварталам, может сильно повлиять на получаемые зависимости. Поэтому из расчетов исключали ячейки с нулевой численностью населения. Ячейки, в окрестности которых находится менее 5 «заселенных» ячеек, также из расчетов исключали.

Так как расчетные прямоугольники не характеризуются большими перепадами значений влияющих функций, то для оценки зависимостей (в общем случае нелинейных) рекомендуется использовать линейный коэффициент корреляции Пирсона.

Поля корреляций получали, проводя последовательные расчеты коэффициентов корреляций для каждой ячейки регулярной сетки. Одновременно проводили проверку значимости коэффициентов корреляций с помощью t-критерия Стьюдента (Гланц, 1999; Марченко, 1997). Для отображения брались коэффициенты корреляции с достоверностью ≤ 0,05 и числом наблюдений не менее 5 из каждого коррелируемого ряда.

Таким образом, описанная методика подразумевает проведение парных расчетов, т.е. строится пространственное распределение зависимости каждой характеристики обращаемости от каждого параметра воздействия. В результате расчетов получили систему точек на селитебных территориях, каждая из которых характеризуется параметром r – коэффициентом корреляции между параметром воздействия и откликом – обращаемостью населения за медицинской помощью по заданной нозологии или классу болезней.

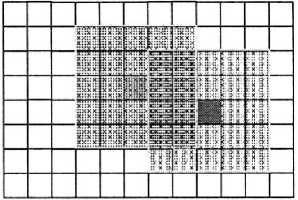

Зонирование выполняли по критерию r с учетом диапазонов по силе связи (шкала по Ивантер Э.В., Коросову А.В., 1992): менее 0,3 – слабая, 0,3– 0,5 – умеренная, 0,5–0,7 – средняя, 0,7–1 – сильная связь.

В результате данных итераций были получены коррелируемые поля между параметрами «воздействия» и параметрами «отклика». Пример корреляционного поля между концентрациями взвешенных веществ и показателями распространенности болезней органов дыхания у детского населения представлен на рис. 3.

Пространственный анализ корреляционных полей, характеризующих пространственное распределение тесноты связей между индексами опасности и параметрами индивидуального канцерогенного риска здоровью населения и нарушениями здоровья населения в виде обращаемости за медицинской помощью по данному классу нозологий, показал, что на территории г. Перми можно выделить зоны связи «качество атмосферного воздуха – распространенность заболеваемости». Они располагаются в основном вдоль крупных автомагистралей и в зонах влияния промышленных предприятий.

Рис. 3. Коэффициенты корреляции «концентрации взвешенных веществ (код 2902) – показатели распространенности болезней органов дыхания у детского населения»

Тот факт, что на данных участках выявлены достоверные сильные связи между параметрами среды обитания (концентрации, дозы, коэффициенты, индексы опасности, параметры индивидуального канцерогенного риска здоровью населения) и нарушениями здоровья населения в виде обращаемости за медицинской помощью, доказывает повышенную вероятность неблагоприятного техногенного воздействия на различные органы и системы организма. Это воздействие может быть обусловлено влиянием пылевых частиц, общераспространенных примесей и специфических загрязняющих веществ.

Данный подход может быть использован для отражения взаимосвязей между параметром среды обитания и распространенностью заболеваний отдельными нозологиями, при которых вовлекаются органы/системы, чувствительные к воздействию конкретного параметра среды.

Выделение зон высоких коэффициентов корреляции между параметрами воздействия среды обитания и нарушениями здоровья населения по классу заболеваний/нозологии, чувствительной к воздействию, в виде обращаемости за медицинской помощью служит инструментом для выбора наиболее эффективных управленческих решений и позволит при проведении дополнительных углубленных эпидемиологических исследований на данных территориях:

– разрабатывать механизмы и стратегию различных регулирующих мер по снижению риска воздействия на здоровье;

– выделять контингент населения, нуждающийся в проведении профилактических и лечебнодиагностических мероприятий, направленных на профилактику болезней, которые вызваны воздействием неблагоприятных экологических факторов;

– корректировать программы мониторинга качества среды обитания;

– получать количественные характеристики ущерба здоровью от воздействия вредных факторов среды обитания человека;

-

– сравнивать и ранжировать различные по степени выраженности эффекты воздействия факторов среды обитания на здоровье человека;

-

– определять приоритеты природоохранной политики на уровне предприятия, промышленного узла, территории, региона;

-

– осуществлять первоочередное регулирование тех источников и факторов риска, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья населения;

-

– качественно и количественно характеризовать уровни риска, которые сохранились после применения мер по его снижению;

-

– корректировать программы экологического мониторинга и производственного контроля с учетом приоритетных источников загрязнения среды обитания человека, приоритетных загрязненных сред и химических веществ, вносящих наибольший вклад в риск развития неблагоприятных эффектов.

Особенно важным такое сопряжение представляется при исследовании и прогнозе экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на урбанизированных территориях. Здоровье граждан при таком анализе выступает как интегральный показатель, определяющий допустимость или недопустимость технических, планировочных, организационных и иных решений.

Выводы

Предложенные алгоритм и методы выявления пространственного распределения взаимосвязей между параметрами среды обитания и распространенностью заболеваемости населения как показателя здоровья разработан для задач гигиенического зонирования территорий, выделения градостроительных приоритетов и планирования профилактических мероприятий.

Предложенный алгоритм включает:

-

– параметризацию внешнесредового воздействия на население по возможно большему перечню внешнесредовых параметров аэрогенного и водного перорального факторов среды обитания по системе точек, максимально полно охватывающих территорию жилой застройки;

-

– сбор и пространственную обработку данных персонифицированного учета с расчетом относительных показателей распространенности заболеваний;

-

– установление корреляционных зависимостей между внешнесредовыми факторами воздействия и откликом на данные воздействия (распространен-

- ностью заболеваний);

-

– анализ достоверности моделей и оценку силы связей;

-

– выделение систем точек с разными коэффициентами корреляции при условии достоверности связи;

-

– зонирование территории по величине коэффициента r c выделением участков (зон), характеризующихся высокой силой связи (0,7 < г < 1).

Оценка распределения заболеваний по различным территориальным зонам в современных условиях является важнейшим аспектом профессионального изучения заболеваний среди людей, позволяющая выявлять группы риска среди населения, анализировать процессы возникновения и распространения заболеваемости, устанавливать влияние различных внешних условий на заболеваемость населения и прогнозировать будущую ситуацию.

Разработанные в результате НИР методические подходы и алгоритмы могут быть использованы региональными органами Роспотребнадзора для анализа, планирования и принятия управленческих решений, научными учреждениями, органами региональной власти для задач пространственного развития и формирования программ планирования.

Список литературы Методические подходы к зонированию территории крупного промышленного центра по показателям заболеваемости населения в связи с качеством среды обитания

- Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1999. 459 с.

- Королев А.А., Богданов М.В. Медицинская экология: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2003. 192 с.

- Куролап С.А. Геологические аспекты мониторинга здоровья населения промышленных городов/Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 1998.

- Марченко Б.И. Здоровье на популяционном уровне: Статистические методы исследования (руководство для врачей)/под ред. Т.А. Кондратенко и И.П. Егоровой. Таганрог: Сфинкс, 1997. 425 с.

- Руководство по медицинской географии/под ред. А.А. Келлера и др. СПб.: Гиппократ, 1993. 352 с.

- Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.

- Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. и др. Геохимия окружающей среды. М.: Недра, 1990. 335 с.

- Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и ее применение. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2002. 128 с.

- Экогеохимия городских ландшафтов/под ред. Н.С. Касимова. М.: Изд-во МГУ, 1995. 336 с.