Методические вопросы анализа межрегиональных миграций

Автор: Рыбаковский Олег Леонидович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Методология и методика исследований

Статья в выпуске: 1 (39), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14347277

IDR: 14347277

Текст статьи Методические вопросы анализа межрегиональных миграций

Методические Вопросы анализа межрегиональны» миграций

С облюдение геополитических и экономических интересов России немыслимо без оптимального размещения населения по ее обширной территории. В этой связи государство должно активно влиять на перемещения населения, обусловленные в современных условиях рыночными механизмами. Действенность принимаемых управленческих мер тесно связана со степенью объективности оценки межрегиональной миграционной ситуации в стране, для чего нужен ее всесторонний анализ, включающий адекватное измерение уровней миграций, а также выявление факторов, воздействующих на уровни и направления переселенческих потоков. Такой анализ, в отличие от анализа других демографических процессов, имеет много специфических черт, главная из которых – двухмерность, т.е. привязанность показателей парных миграций к двум координатам – входа и выхода мигрантов.

Только с учетом этой специфики можно создать стройную и в то же время полную систему показателей межрегиональных миграций, необходимую не столько для выявления крайностей в межрегиональных миграциях России, – крайности видны и не вооруженным статистической методологией взглядом, – сколько для того, чтобы по имеющимся исходным данным логично, всесторонне и взаимоисключающе провести анализ, выявить закономерности, взаимосвязи, а также территориальные особенности межрегионального обмена населением. Конкретным результатом такой работы является описание миграционной ситуации в стране и факторов, влияющих на ее динамику, а также определение тех из них, воздействуя на которые, можно было бы эту ситуацию направить в оптимальное для России русло.

Исходной статистической информацией для расчета показателей, используемых в анализе межрегиональных миграций, т.е. миграций в границах массива регионов, служат абсолютные объемы парных межрегиональных выбытий и прибытий за год и среднегодовые численности населения регионов. Последние выступают источниками и принимающими средами для итоговых миграционных потоков, поэтому их принято называть миграционными «потенциалами» и «емкостями» 1 соответственно.

В анализе межрегиональных миграций в настоящее время используются как парные (между парами регионов, или межрегиональные), так и итоговые (общие по регионам) показатели. Показатели этих двух типов до сих пор не систематизированы, поэтому исследователи довольно часто их смешивают, а порой и не совсем корректно используют. На наш взгляд, назрела необходимость, во-первых, дополнить существующую систему показателей более адекватными характеристиками межрегиональных миграций и, во-вторых, разграничить два типа этих показателей, определив, какой круг задач можно решать с помощью каждого из них.

К используемым в практике парным показателям относится, прежде всего, коэффициент результативности парных миграционных связей (КРМСij), рассчитываемый как соотношение парных чисел выбытий и прибытий в обмене населением i-того и j-того регионов:

КРМСij = Mij/Mji (*1000), где Mij – выбытия из i-того в j-тый регион,

Mji – прибытия в i-тый регион из j-того.

В таком виде КРМСij показывает, сколько человек выбывало из i-того в j-тый регион на каждую тысячу прибытий из j-того региона в i-тый.

Этот показатель, применяемый главным образом для интерпретации, можно «перевернуть», и тогда он будет показывать, сколько человек прибыло на каждую тысячу выбытий:

КРМСji = Mji /Mij (*1000) =

= 1000 000 / КРМСij.

Вторым известным парным показателем является индекс КИМС – коэффициент интенсивности межрегиональных миграционных связей, рассчитываемый как по выбытиям, так и по прибытиям. Данный показатель, хотя и используется в практике межрегионального анализа почти 40 лет и включен в методику Росстата[2], тем не менее довольно сложен по своей конструкции и на стадии интерпретации результатов в работах прикладного характера обычно не применяется. Суть методики его построения состоит в том, что доля парного объема выбытий (прибытий) в итоговом объеме выбытий (прибытий) региона сравнивается с долей «миграционного потенциала» (или «миграционной емкости») региона во всей «активной среде массива». Активная среда массива – численность населения, которая потенциально может участвовать в выбытиях (или в форме «емкостей» в прибытиях) для того или иного региона и всего массива. Активная среда массива всех выбытий из i-того региона равна общей численности населения массива минус численность населения этого i-того региона, так как выбытия из i-того в i-тый регион, или внутрирегиональные выбытия, при межрегиональном анализе не учитываются. Аналогичное определение возможно для активной среды прибытий. КИМС выбытий из i-того в j-тый регион за выбранный период времени рассчитывается по формуле:

КИМС i - j = { Mij / EMi} / { Sj/ (S-

-Si) }, где Mij – парный объем выбытий из i-того в j-тый регион.

EMi – итоговый объем межрегиональных выбытий из i-того региона.

Sj - средняя численность населения j-того региона.

(S-Si) - активная среда выбытия, или суммарная емкость для всех выбытий из i-того региона (S – численность населения всего массива).

КИМС прибытий в i-тый регион из j-того рассчитывается по формуле:

КИМС i^j = { Mji / IMi} / { Sj/ (S--Si) }, где Mji – парный объем прибытий из j-того в i-тый регион;

IMi – итоговый объем межрегиональных прибытий в i-тый регион.

Какую интерпретационную нагрузку несут КИМСы, легче будет объяснить в дальнейшем, после того, когда будет предложена другая методика их построения и объяснена природа их происхождения. По крайней мере, данные коэффициенты успешно использовались и продолжают использоваться в диссертационных и других научных исследованиях для выяснения «тесноты миграционных связей». Стоит при этом отметить, что терминология «теснота… связей», откровенно говоря, применяется в статистике совершенно в других случаях и означает меру близости, сходства, взаимного изменения, ковариации, поэтому использовать фразу «интенсивность… связей» не совсем уместно, так как это вносит некую путаницу в терминологию.

К итоговым показателям относятся коэффициенты интенсивности и результативности межрегиональных миграций регионов.

Итоговый коэффициент интенсивности выбытий из i-того региона рассчитывается по формуле:

KI EMi = EMi/Si, где EMi – все межрегиональные выбытия из i-того региона, Si- средняя численность населения i-того региона.

Итоговый коэффициент интенсивности прибытий в i-тый регион рассчитывается по формуле:

KI IMi = IMi/Si, где IMi – все межрегиональные прибытия в i-тый регион.

Для сравнений и дальнейших расчетов используется также итоговый коэффициент интенсивности межрегио- нальных миграций для всего массива. Для всех таких выбытий (EM) и для прибытий (IM), как и для миграционного оборота (OM), он должен быть одинаковым и равен:

KI OM = EM/S=IM/S=OM/S.

Итоговый коэффициент результативности миграционных связей (КРМС i) i-того региона рассчитывается по формуле:

КРМС i = EMi/IMi (*1000).

Если его, так же, как и парные КРМСij, «перевернуть», то получится:

КРМС 1/ i = IMi/EMi (*1000).

Первый коэффициент будет обозначать, сколько человек всего выбыло на каждую тысячу прибывших в межрегиональном обмене населением, второй, напротив, сколько прибыло на тысячу выбывших.

Итоговый КРМС всего массива межрегиональных миграций равен единице (1000‰).

Помимо итоговых показателей интенсивности и результативности для регионов и всего массива, в анализе используют также показатели структуры объемов межрегиональных миграций. Обычно соотносят парный объем потока с итоговым объемом по региону, итоговый объем по региону соотносят с итоговым объемом по всему массиву либо с его частью (например, федеральным округом). Но такие соотношения выявляют лишь крайности, не учитывают различия в миграционных потенциалах и емкостях регионов, поэтому, как и абсолютные показатели, мало что дают для выявления закономерностей и не могут использоваться для анализа уровней межрегиональных миграций всего массива.

Можно подытожить, что из всех существующих на сегодняшний день показателей межрегиональных миграций лишь итоговые показатели по ре- гионам имеют определенную логическую полноту. Среди них есть и показатели структуры, и показатели интенсивности, и показатели результативности, адекватно отражающие итоговые уровни межрегиональных миграционных потоков отдельных регионов. Этого же нельзя сказать о парных показателях, целью построения которых является определение закономерностей путем анализа всего массива парных миграций и выявление особенностей миграционных контактов каждого из регионов массива. Лишь парные показатели КРМС могут использоваться на сегодняшний день для анализа всего массива. Другие известные парные показатели – КИМС – являются показателями ряда, т.е. миграционных контактов отдельного региона, поэтому для выявления закономерностей в пределах всего массива пар они не годятся.

Таким образом, в системе показателей межрегионального обмена населением не достает парных показателей структуры и интенсивности, позволяющих проводить сравнения в масштабах всего массива пар.

Суть методики их построения сводится к следующему 1 . В качестве сред протекания парных миграционных потоков между i-тыми и j-тыми регионами принимаются расчетные миграционные потенциалы и емкости. Последние составляют части потенциалов и ёмкостей i-тых регионов. Их размеры пропорциональны емкостям и потенциалам j-тых территорий парного обмена населением. Так, расчетная численность населения i-того региона в миграционном обмене с j-тым регионом равна:

SRij = Si*Sj / (S-Si).

Такой расчетной парной среде соответствуют парные коэффициенты интенсивности: выбытий –

KI EMij = Mij / { Si*Sj / (S-Si)} и прибытий –

KI IM i ^ j = Mji / { Si*Sj / (S-Si)}.

Они показывают интенсивность парных выбытий (прибытий) относительно расчетной среды i-того региона, пропорциональной доле численности населения парного региона (j) во всей активной среде массива -(Sj / (S-Si)).

После умножения на тысячу, т.е. перевода в промилле (‰), данные показатели можно сопоставлять в пределах всего массива пар – как между собой, так и с итоговыми коэффициентами интенсивности по регионам или массиву в целом.

Если коэффициенты парных выбытий разделить на итоговые коэффициенты интенсивности выбытий регионов выхода, то имеем:

KI EMij / KI EMi =[Mij / { Si*Sj / /(S-Si)}]/{EMi/Si} = {Mij / EMi} / {Sj / /(S-Si)} - КИМС i - j выбытий.

Аналогично, поделив коэффициент интенсивности парных прибытий на итоговый коэффициент интенсивности прибытий, имеем:

KI IM i ^ j / KI IMi = [Mji /{ Si*Sj / (S-Si)}]/{IMi/Si} = {Mji / IMi}/ {Sj / (SSi)} — КИМС i ^ j прибытий.

Таким образом, КИМСы – есть не что иное, как индексы, соотношения парных и итоговых интенсивностей миграций. Но парные интенсивности двумерны, парные объемы имеют две координаты: i и j и учитывают расчетные среды обеих территорий парного обмена населением, а итоговые интенсивности – одномерны, так как учитывают лишь итоговый объем и среду одного региона. Поэтому соотношение двух показателей разной размерности

ведет к «гибридному», смешанному по своей структуре индексу. Деление парного коэффициента интенсивности на итоговый региональный показатель элиминирует различия регионального ряда парных показателей интенсивности по одной из двух составляющих – либо по интенсивности выбытий (получается КИМС выбытий), либо по интенсивности прибытий (получается КИМС прибытий).

Но парный миграционный обмен предопределяем в соизмеримых между собой долях как потенциалом выхода, так и емкостью входа мигрантов. Поэтому уровень парной интенсивности статистически взаимосвязан сразу с двумя уровнями итоговых интенсивностей – выбытий из одной территории и прибытий в другую. Например, коэффициент парной интенсивности выбытий из Магаданской области в Ленинградскую область в 2000–2006 гг. составил 55‰ и был выше центрального (медианного) значения по всему массиву (6162 пары), равному 3‰, более чем в 18 раз. Итоговая интенсивность выбытий из Магаданской области при этом равнялась 33‰, при серединном итоговом значении по регионам 6‰ (выше более чем в 5 раз). Различия превышений (18 и 5) нельзя объяснить только превышением итоговой интенсивности выбытий из Магаданской области над серединной величиной по регионам. Это объясняется еще и более высоким уровнем итоговой интенсивности прибытий в Ленинградскую область, которая составила 16‰, и была в 2,5 раза выше серединного значения по всем регионам (6‰).

Вследствие этой взаимозависимости интенсивности парных миграций от итоговых уровней интенсивности выбытий – прибытий обеих территорий парного обмена, необходим расчет такого индекса, который элиминировал бы сразу обе эти итоговые интенсивности.

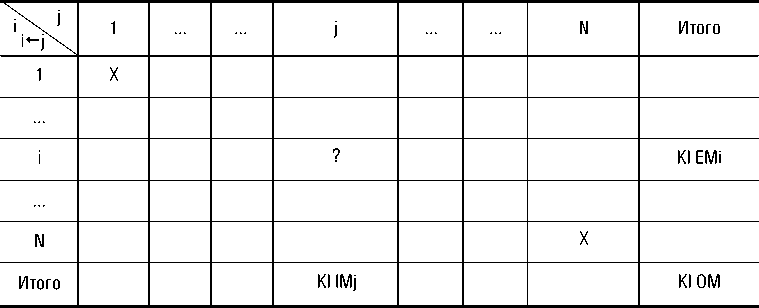

Для его получения потребуется построение расчетных парных коэффициентов интенсивности (выбытий и прибытий). Расчетные, или теоретические, коэффициенты интенсивности получаются по принципу расчета теоретических частот таблиц сопряженности, с которыми матрица межрегиональных миграций имеет много общего. При этом то, что показатели интенсивности имеют относительную форму, не имеет никакого значения, так как указанный принцип универсален. Суть его состоит в том, что получаемые значения должны быть пропорциональны двум итогам – по строке и по столбцу. Схематично задача поиска сводится к следующему (рис. 1).

Расчетный коэффициент тогда, с учетом неучастия итогового коэффициента интенсивности прибытия i-той территории, будет равен:

KI т EM ij = KI EMi * KI IMj / /{( OM – IMi)/ (S- Si)} =

= {EMi *IMj / (OM-IMi)} / { Si*Sj/ /(S-Si)}.

Полученный таким путем теоретический коэффициент интенсивности парных выбытий показывает, каким был бы уровень парной интенсивности, если бы все парные уровни массива были бы пропорциональны итогам по строкам и столбцам, т.е. итоговым интенсивностям выбытий – прибытий. Если бы так было, то никаких предпочтений в прибытиях и выбытиях регионы не имели, и уровни всех парных интенсивностей предопределялись итоговыми интенсивностями выбытий – прибытий регионов.

Реальные интенсивности парных миграций отличаются от теоретических, и мера этих отличий в относитель-

Рис. 1. Схема-таблица для определения расчетных коэффициентов интенсивности

ной форме – есть мера неравномерности для каждой парной интенсивности. Для выбытий она равна:

KI EMij / KI т EMij = [Mij / { Si*Sj / (S-Si)}] / [ {EMi *IMj / (OM-IMi)} / / {Si*Sj/(S-Si)}] = Mij / {EMi *IMj / (OM-IMi)} = MIPS EM ij.

Данный индекс, вследствие того, что он не только соотносит реальную парную интенсивность с теоретической, но и реальный парный объем с теоретическим, предложено назвать миграционным индексом пространственной структуры – МИПС (MIPS), соответственно МИПС выбытий – MIPS EMij и МИПС прибытий – MIPS IMij. МИПС прибытий рассчитывается по формуле:

MIPS IMi^j = Mji / { EMj*IMi / (OM- EMi)}.

Данный индекс, соотнося реальный парный объём с теоретическим, т.е. таким, при котором не было бы предпочтений в распределении объемов потоков между всеми регионами, участниками миграционного обмена, – является относительной мерой различия этих двух объемов по каждому пар- ному направлению. Если бы индексы всего массива были бы равны единице, то можно было бы заключить, что географические, или пространственные предпочтения в парных миграциях отсутствуют. Например, выбытия из Амурской области в Хабаровский край и в Смоленскую область были бы пропорциональны итоговому объему выбытий из Амурской области и итоговым объемам прибытий в каждый из двух указанных регионов.

Таким образом, для характеристики парных уровней межрегиональных миграций (выбытий и прибытий) имеем более или менее стройную и полную (для исходной информации) систему статистических показателей, включающую: показатели пространственной структуры – МИПС выбытий и прибытий, коэффициенты интенсивности парных выбытий и прибытий, коэффициенты результативности парных миграций (миграционных связей) – КРМСij.

Приведем пример применения данной системы показателей при анализе межрегиональных миграций Смо-

ленской области. Данные усреднены за 2000–2006 гг. Результаты расчетов показателей выбытий и результативности приведены в табл. 2.

По абсолютным объемам выбытий (столбец A) заметно лидируют город Москва и Московская область. Но миграционные емкости этих регионов – активных миграционных реципиентов – совместно составляли в указанный период около 17 млн. человек, т.е. были по численности населения как средний по стране федеральный округ. По нашему мнению, в анализе эту пару, называемую в позапрошлом веке «столичной губернией», методологически целесообразно рассматривать, ни много ни мало, в ранге «аналитического федерального округа». В то же время медианное значение миграционных емкостей регионов России, т.е. их серединная численность населения за рассматриваемый период составила менее 1,3 млн. человек (центральное значение берем в качестве параметра, так как распределение численности населения регионов России имеет логарифмически нормальный вид). Вследствие наличия заметных различий миграционных емкостей у всех партнеров Смоленской области по межрегиональному обмену, а также их разных итоговых интенсивностей прибытий, для объективного суждения об уровнях выбытий переходим к относительным показателям.

Таблица 2

Показатели отдельных межрегиональных выбытий из Смоленской области, в среднем за 2000–2006 гг.

|

Регион входа (j) выбытий из Смоленской области (i) |

Объем выбытий (Mij), человек в год |

Индексы структуры выбытий MIPS EMij, раз |

Интенсивность выбытий (KI EMij), ‰ |

Результативность (КРМС ij) Смоленской области, ‰ |

|

A |

B |

C |

D |

|

|

Брянская область |

433 |

7,97 |

43,3 |

1067 |

|

Калужская область |

267 |

4,33 |

35,3 |

976 |

|

Калининградская область |

178 |

3,05 |

25,7 |

1170 |

|

Тверская область |

195 |

2,49 |

18,3 |

857 |

|

Московская область |

1358 |

2,26 |

28,1 |

4325 |

|

Псковская область |

93 |

2,20 |

16,9 |

1017 |

|

г. Москва |

1289 |

2,07 |

17,1 |

3829 |

|

Орловская область |

72 |

1,92 |

11,6 |

1370 |

|

Тульская область |

105 |

1,68 |

8,6 |

1029 |

|

Мурманская область |

151 |

1,65 |

23,2 |

592 |

|

Воронежская область |

155 |

1,38 |

9,0 |

1590 |

|

Волгоградская область |

68 |

0,66 |

3,5 |

869 |

|

Приморский край |

53 |

0,64 |

3,5 |

521 |

|

Краснодарский край |

219 |

0,64 |

5,9 |

1921 |

|

Республика Калмыкия |

3 |

0,16 |

….1.,5 |

645 |

|

Республика Хакасия |

6 |

0,11 |

1,6 |

763 |

Пространственная структура выбытий представлена показателями МИПС выбытий (столбец B). Максимальные значения (отклонения от единицы в большую сторону) имеют 5 смежных Смоленской области регионов и Калининградская область, для которой рассматриваемый регион наряду с Псковской областью является ближайшей российской территорией. Далее идут «соседи соседей», т.е. регионы, смежные к смежным от Смоленской области, а также Мурманская область. Из Мурманской области продолжается заметный отток населения, в том числе и в Смоленскую область. Поэтому в обратном направлении уровень потока переселенцев (так называемый амортизационный поток) также не низкий.

Аналогичным образом рассматриваются и прочие партнеры области по выбытиям. При этом сопоставляется их удаленность со значениями МИПС выбытий. Явно выпирающие значения, не соответствующие удаленности регионов, требуют отдельного изучения. При таком анализе необходимо иметь в виду, что центром распределения значений МИПС является вовсе не единица. Единица лишь служит эталоном для сравнения. Центром распределения, равным в данном случае 0,64, является серединное значение ряда (среднее значение логарифмированного ряда значений МИПС).

В этой связи необходимо заметить, что большинство распределений рядов относительных показателей в анализе межрегиональных миграций имеют распределения, близкие к логарифмически нормальному виду. Это предопределяется формой представления исходных данных и аналогичностью матрицы парных миграций – таблицам сопряженности, используемым в ста- тистике для изучения связи между признаками, выраженными в номинальных шкалах измерения. Методы анализа таких статистических таблиц, в частности логлинейный анализ, подходят и к матрицам парных миграций, в том числе и ко всем производным показателям этих матриц. Специфика, безусловно, присутствует, так как значения строк и столбцов в матрице парных миграций одинаковы, и диагональ Hi нулевая. Тем не менее закономерности распределения величин, составляющих как весь массив парных значений, так и его отдельные ряды (строки или столбцы), одинаковы. Наличие общих закономерностей не исключает присутствия некоторых особенностей в распределениях характеристик отдельных регионов.

Значения уровней интенсивности парных выбытий (столбец C) позволяют определить направления наиболее интенсивного оттока населения из Смоленской области. Московская и Мурманская области в этой графе имеют более высокие места, чем по значениям МИПС, элиминировавшим их высокие итоговые интенсивности прибытий. Данные коэффициенты интенсивности незаменимы в типологии и анализе факторов межрегиональных миграций, так как наряду с парными КРМС могут использоваться в масштабах всего массива парных миграций (в отличие от МИПС или КИМС).

Аналогичным образом анализируются и уровни межрегиональных прибытий в Смоленскую область.

Наконец, коэффициенты результативности парных миграций, КРМСij, выявляют степень неравномерности парного обмена населением. Те регионы, с которыми Смоленская область имеет близкий к 1000‰ КРМСij, имеют с ней и близкий к равноценному вид миграционного обмена. Границы «равноценности», используемые в различных научных и прикладных работах, выбраны весьма условно. Обычно это интервал от 800‰ до 1250‰. С теми регионами, с которыми КРМСij превышает 1250‰, в данном примере Смоленская область активно теряет население. Те же, с которыми КРМСij ниже 800‰, – активно получает население. Возможно и более подробное деление шкалы значений КРМСij.

Необходимо в этой связи высказать следующее замечание. Чем регионы ближе находятся друг к другу, тем, при прочих равных условиях, их миграционный обмен ближе к равноценной форме. По массиву 6162 парных миграций за 2000–2006 гг. показатель КРМСij, рассчитанный лишь по значениям, большим 1000‰, был равен для смежных пар 1372‰, а для всех остальных – 1962‰. Вследствие этого шкалы значений КРМС необходимо «привязывать» к взаимной удаленности регионов. То, что является типичным значением для удаленных регионов, может оказаться «выпирающим» значением для смежных территорий.