Методические вопросы определения погребений по обряду кремации на примере раскопок 2012-2014 гг. Подболотьевского могильника

Автор: Зеленцова О.В., Милованов С.И., Добровольская М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Для средневекового погребального обряда поволжских финнов характерна биритуальность, когда в могильниках наряду с ингумациями встречаются кремированные захоронения, доля которых достигает почти 20 %. В подавляющембольшинстве кремированные погребения исследовались только археологическими методами, без привлечения антропологических анализов. Статья посвящена методическим вопросам интерпретации кремированных погребений, анализу соотношения археологических признаков с антропологическими данными и выработке критериев для достоверных определений на примере результатов археологических исследований Подболотьевского могильника в 2012-2014 гг. Анализ материалов муромского Подболотьевского могильника показал совпадение археологических и антропологических результатов в определении кремаций почти в половине случаев.На раннем этапе существования могильника (VIII - начало X в.) только в 2 случаях из 11 выводы, сделанные на основе археологических признаков, не подтверждаются антропологией. В то же время для погребений более позднего времени (нач. X -XI в.) несовпадения в определениях возрастает до 70 %. Причины этого кроются в хронологических изменениях погребального обряда, когда кремации стали совершаться в могильных ямах меньшего, чем ингумации, размера, что не позволяет отделить детские погребения от взрослых, основываясь на размерах ям. Вторая особенность, характерная для позднего этапа существования могильника, - возрастание доли парных и групповых кремаций, которые сложно определить только на основе археологических данных. В то же время из-за большой фрагментированности кремированных костей пол погребенного зачастую можно определить только по археологическим данным.

Финно-угры, мурома, погребальный обряд, кремации, археологические признаки, антропологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143164008

IDR: 143164008

Текст научной статьи Методические вопросы определения погребений по обряду кремации на примере раскопок 2012-2014 гг. Подболотьевского могильника

Одной из особенностей погребальной практики финского населения Поволжья является биритуальность погребального обряда, когда в могильниках наряду с трупоположениями присутствуют погребения, совершенные по обряду трупосожжения. Самые ранние кремации у финно-угров Поволжья встречаются в могильниках рязанско-окского населения и датируются IV в. н. э. ( Букина , 1998. С. 8). У мордвы, марийцев, мери и муромы они появляются в VII в. и бытуют до XI столетия ( Голубева, 1987. С.84 ; Гришаков, Зеленеев, 1990. С. 16).

Вопрос о происхождении обряда трупосожжения – причин его появления и столь долгого существования у финно-угорских племен – неоднократно ставился в научной литературе. Некоторые исследователи связывали его появление с влиянием славян ( Смирнов , 1952. С. 155; Монгайт , 1961. С. 78). Объяснялось распространение сожжений и социальным фактором. Так, по мнению А. Е. Али-ховой, кремировали дружинников и представителей знати ( Алихова , 1959. С. 14). Большинство же исследователей, признавая типичность кремаций для погребальной практики финно-угорского населения Поволжья, отмечали, что причины иного (чем ингумация) способа обращения с телом остаются неясными ( Краснов , 1980. С. 29; Горюнова , 1961. С. 206).

Следует отметить, что другой проблемой в изучении кремаций у финно-угров Поволжья являются методические вопросы интерпретации кремированных захоронений. В первую очередь, это достоверность определения пола, возраста и количества погребенных по обряду кремации, которые в финно-угорской археологии традиционно решались на основе анализа археологических признаков, и прежде всего – состава погребального инвентаря и набора украшений в комплексе. В подавляющем большинстве случаев антропологических исследований не проводилось. Между тем в финно-угорской археологии накоплен достаточно большой массив кремационных погребений, исследованных в советское время, и в настоящее время назрела необходимость их ревизии с привлечением естественно-научных методов.

В то же время совместная работа археологов и антропологов в изучении кремационных захоронений поволжских финнов только в самом начале пути. Антропологический материал в кремациях крайне фрагментарен, зачастую имеет плохую сохранность, что затрудняет антропологические определения. Ввиду этого выработка критериев проверки антропологических определений и соотнесения их с археологическими данными является актуальной задачей. Раскопки муромского Подболотьевского могильника с применением естественно-научных методик позволяют обратиться к решению этих задач и анализу этого явления на новом уровне.

В течение трех лет (2012–2014 гг.) на территории Вербовского (Подболоть-евского) могильника было изучено 211 погребений (табл. 1). Часть захоронений (11, что составляет 5,2% раскопанных) в силу плохой сохранности комплексов из-за активной хозяйственной деятельности в XX в., грабительских раскопок и т. д. не поддаются интерпретации. Остальные погребения делятся на захоронения людей – 190 (200 индивидов) и животных – 10 (4,7%).

Таблица 1. Распределение погребений по обрядовым признакам

|

Признак |

Юго-восточный участок |

Северо-западный участок |

Всего |

|

Всего погребений (ям) |

132 |

79 |

211 |

|

обряд не определен |

10 (7,6%) |

1 (1,3%) |

11 (5,2%) |

|

животные |

6 (4,6%) |

4 (5,1%) |

10 (4,7%) |

|

ингумации одиночные |

103 (78%) |

59 (74,5%) |

162 (76,8%) |

|

ингумации парные |

2 (1,5%) |

1 (1,3%) |

3 (1,4%) |

|

ингумация + кремация |

0 |

1 (1,3%) |

1 (0,5%) |

|

кремации (могильные ямы) |

11 (8,3%) |

13 (16,5%) |

24 (11,4%) |

|

всего индивидов |

119 |

81 |

200 |

|

кремации индивиды |

12 (10,1%) |

19 (23,5%) |

31 (15,5%) |

|

ингумации индивиды |

107 (89,9%) |

62 (76,5%) |

169 (84,5%) |

Захоронения людей представлены ингумациями – 169 индивидов (84,5 %), и кремациями – 311. Доля кремационных захоронений за три года исследований составила 15,5 %. В начале XX в. под руководством В. А. Городцова на территории могильника было исследовано 274 погребения, на долю кремаций из них приходилось 16,5 % ( Городцов , 1914; Алихова , 1949. С. 29). Данные цифры в целом соответствует среднему показателю доли захоронений с трупосожжениями в могильниках поволжских финнов. Так, в мордовских могильниках по обряду кремации совершены от 8 до 16% погребений ( Алихова , 1949. С. 29; Зеленцова, Охотина , 1999. С. 80), несколько больший процент сожжений фиксируется в марийских могильниках – от 25 до 50 % ( Никитина , 2012. С. 76). В более ранних рязанско-окских могильниках кремировано до 10 % общего количества захоронений ( Букина , 1998. С. 6, 31). В муромских могильниках кремации составляют от 16 до 18 % ( Гришаков, Зеленеев , 1990. С. 16).

Новые исследования на территории Подболотьевского могильника позволили детально исследовать данный обряд в целом, а также выявить отдельные особенности его развития в хронологическом аспекте.

Планиграфически на изученной в 2012–2014 гг. территории могильника выделяются две группы погребений, расположенных в юго-восточной и северозападной частях раскопа. Между ним фиксируется пустое пространство, не занятое захоронениями. Погребения в юго-восточной части раскопа датируются в рамках VIII – начала X в., в северо-западной относятся к началу X – XI в.

В юго-восточной части раскопа из 119 захоронений людей 12 (10,1 %) совершены по обряду кремации, а в северо-западной – из 81 погребения 19 (23,5 %) (табл. 1). Таким образом, если по абсолютным показателям разница в количестве кремаций в обеих группах невелика (7 погр.), то по относительным доля кремационных захоронений в северо-западной (более поздней) части могильника почти в два раза выше, чем в юго-восточной.

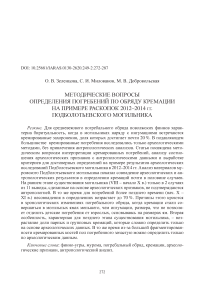

Различаются обе части и размещением кремационных захоронений в пространстве могильника. В юго-восточной части кремации распределены равномерно среди погребений с ингумациями. В северо-западной 11 могильных ям с кремациями из 13 составляют довольно компактную группу в северной части рассматриваемого участка (рис. 1).

Все исследованные на территории могильника трупосожжения совершены на стороне. Место совершения кремаций ни раскопками 1910 г., ни работами 2012–2014 гг. исследовано не было. В подавляющем большинстве погребений – 18 (75%) – кремированные кости перед их помещением в могильную яму очищались от остатков погребального костра (23 индивида). Только в четырех случаях (16,7 % общего числа погребений с кремациями) среди костей зафиксирован древесный уголь, образующий вместе с сильно гумусированной темно-серой (почти черной) супесью компактное скопление. В одном случае прослежено компактное расположение части кремированных костей с остатками погребального костра на дне могильной ямы, а другая часть костей была очищена и помещена в засыпку (№ 65).

По ряду характеристик погребения с трупосожжениями схожи с ингума-циями. Прежде всего, они, как и ингумации, помещены в могильные ямы антропометрических размеров прямоугольной или подтрапециевидной формы с закругленными углами (23 погр., 95,8 %). Длинной стороной могильные ямы ориентированы по линии С–Ю с незначительными отклонениями к З или В. Одно кремационное захоронение совершено в округлой яме диаметром 1,1 м (№ 137).

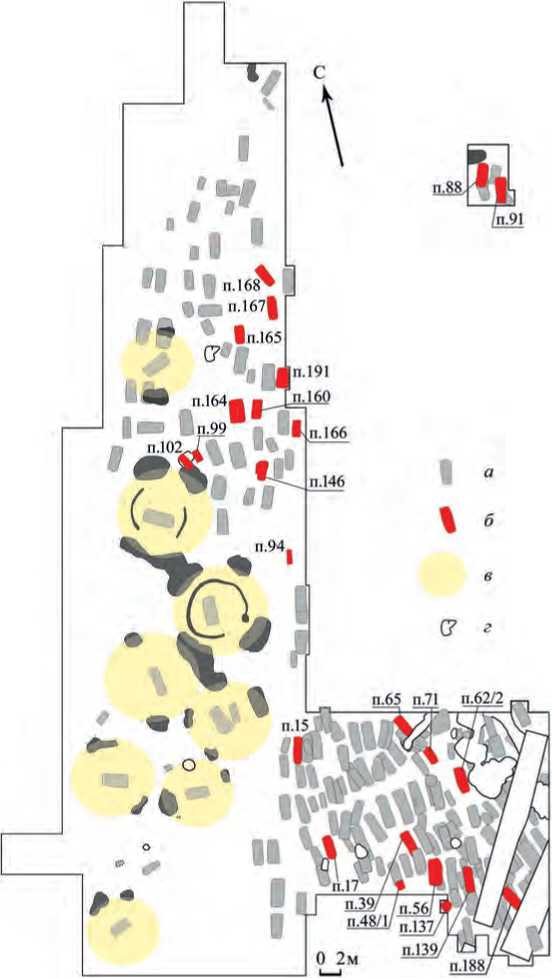

По способу размещения кремированных костей в могильной яме погребения можно разделить на несколько групп (рис. 2).

-

1. Преобладают погребения, в которых кремированные кости размещены одним компактным скоплением на дне могильной ямы (16 погр., 66,7 %). Скопление костей помещалось в центральной части могильной ямы (10), северной (5) или южной (1). В четырех погребениях (№ 39, 56, 88/2, 91), помимо основного скопления на дне, кремированные кости в небольшом количестве были равномерно распределены в нижней части засыпки могильной ямы или на всю ее глубину.

-

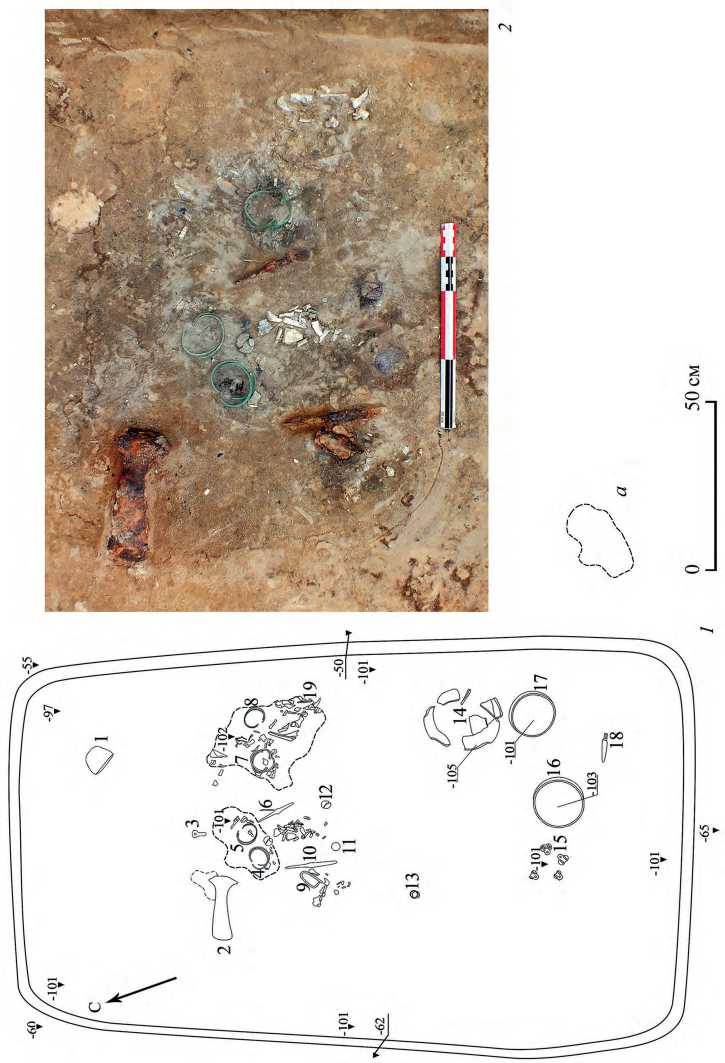

2. В четырех погр. (16,7 %) зафиксировано по два компактных скопления кремированных костей (см., например, рис. 3). В погр. 15, 65 и 188 кремированные кости фиксировались и в засыпке.

-

3. Погребения, где кремированные кости относительно равномерно распределены в засыпке могильной ямы, составляют 8,3 % погребений с кремациями (№ 48/1; 99).

В двух случаях расположение кремированных костей достоверно не определено в силу того, что захоронения были ограблены (№ 102, 146).

Исследователями не раз отмечалось, что в могильниках поволжских финнов состав погребального инвентаря и украшений, их расположение в погребениях с трупосожжениями не отличаются от захоронений с трупоположением ( Голубева , 1987. С. 84). Это характерно и для Подболотьевского могильника. Глиняные

Рис. 1. Подболотьевский могильник. Расположение погребений с кремациями на общем плане раскопок 2012–2014 гг.

а – ингумации; б – кремации; в – курганы; г – объекты XX в.

Рис. 2. Подболотьевский могильник. Способы размещения кремированных костей в пространстве могильной ямы

1 – в центральной части (погр. 91); 2 – два скопления (погр. 61); 3 – в северной части (погр. 167)

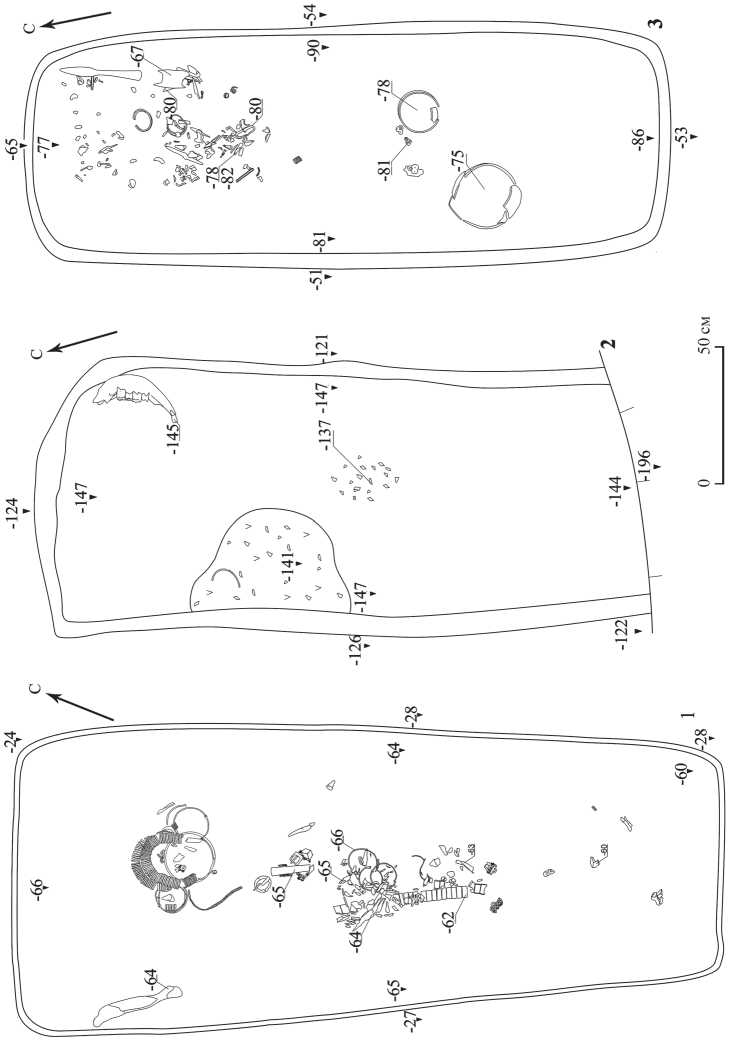

Рис. 3. Подболотьевский могильник. Парное погребение 191

1 - план: а - скопления кремированных костей; 2 - скопления кальцинированных костей (фото)

сосуды в количестве от 1 до 4 экз. и части туш животных без следов пребывания в огне, а также кальцинированные кости животных обнаружены в 18 комплексах (75 %). По взаимовстречаемости глиняных сосудов, фрагментов костей животных без следов воздействия огня и кремированных погребения не составляют каких-либо устойчивых серий. Глиняные сосуды и кости животных без следов воздействия огня располагались в могильных ямах так же, как и в погребениях с трупоположением. Кремированные кости животных встречены в восьми погребениях, пять из которых датируется началом X – XI в.

Все захоронения сопровождались погребальным инвентарем и украшениями. Набор погребального инвентаря и украшений в кремациях обычен для муромских могильников. Часть погребений, интерпретируемые как мужские, сопровождались предметами вооружения, топорами, пряжками и т. д., женские – многочисленными шумящими украшениями из цветного металла: головными жгутами, височными кольцами, браслетами, перстнями и т. д. По наличию инвентаря и украшений погребения распределяются следующим образом. В большинстве погребений – 17 (70,8 %) – присутствовали и украшения, и погребальный инвентарь, только инвентарь встречен в 3 случаях (№ 160, 165, 166), только украшения – в двух (№ 62/1, 65). Интересно, что все три погребения с кремациями, в которых выявлен только погребальный инвентарь, оказались захоронениями взрослых мужчин, а погребения, где выявлены только украшения, – взрослых женщин. Подобный состав инвентаря и такие же соотношения предметов характерны и для погребений с ингумациями, и это еще раз подтверждает, что оба типа захоронений оставлены одним в культурном отношении населением.

Наблюдения над состоянием инвентаря и украшениями из кремационных захоронений показывают, что в большинстве случаев они не подвергались воздействию огня и были помещены в могильную яму после совершения трупо-сожжения. В девяти погребениях часть погребального инвентаря и украшений несет на себе следы пребывания в огне, а часть – нет. Как правило, обожженными в таких погребениях бывают костяные амулеты, поясные сумочки, кресала, кресальные кремни, в одном захоронении – костяной гребень и височные кольца. Оружие и бытовой инвентарь во всех случаях не несут следов воздействия огня.

Для кремационных захоронений характерно три типа размещения инвентаря и украшений:

-

– в 9 погр. погребальный инвентарь располагался, как и в погребениях с трупоположениями, а украшения – в порядке ношения. То есть костюм с украшениями, вероятно, после помещения кремированных костей в могилу раскладывался поверх них либо кремированные кости ссыпались на костюм, что зафиксировано в погр. 15;

– погребальный инвентарь располагался в порядке, обычном для погребений с ингумациями, а украшения расположены среди кремированных костей в беспорядке (7 погр.). Как правило, в этом случае украшения несут на себе следы пребывания в огне;

– погребальный инвентарь и украшения зафиксированы без особого порядка среди основного скопления кремированных костей или рядом с ним (6 погр.).

В двух случаях расположение вещей не установлено, так как захоронения были разграблены.

Одно погребение, содержавшее кремационное захоронение и трупоположе-ние, сопровождалось дарственным комплексом, состоящим из производственного инструментария – клещей, наковальни и молотка (№ 88/1, 88/2). Вещи располагались на уровне материковой поверхности поверх засыпанного погребения. Следов пребывания вещей в огне не зафиксировано.

Луб в кремационных захоронениях зафиксирован только в шести случаях, что, вероятно, объясняется плохой сохранностью органических материалов, а не редкостью этой детали обряда.

Как уже отмечалось выше, в финно-угорской археологии до последнего времени при определении пола и возраста погребенных по обряду кремации антропологические исследования не проводились, выводы о половой принадлежности строились исключительно на анализе археологических признаков, а при определении возраста учитывались, как правило, размеры могильной ямы и малая выразительность сопровождающих вещей. Подболотьевский могильник стал одним из первых для поволжско-финских памятников, где выполнено антропологическое определение всех кремационных захоронений и сопоставление определений, сделанных на основе археологического материала и антропологии, что является крайне важным для последующей разработки данной проблематики на более обширном материале.

При анализе кремаций были применены подходы биоархеологических исследований. И на основании оценки анатомически определимых участков скелета, а также их возрастного статуса делались половозрастные определения. Методы работы с материалами кремаций апробированы как в мировой археологической практике (см., например: Ubelaker , 1978. С. 33–36; Mays , 2010. P. 321, 322), так и в отечественной (см.: например: Козловская , 1998. С. 174; Добровольская , 2010). Достоверность половозрастных определений во многом диктуется полнотой сохранности кремированных останков и степенью их фрагментирован-ности. Традиции депонировать большое количество кремированных останков и, в отдельных случаях, неполная и относительно низкотемпературная кремация позволили нам достаточно уверенно опираться на половозрастные определения в большинстве случаев.

Сопоставление определений пола по набору украшений и инвентаря с антропологическими данными в ингумациях показало, что эти определения вполне достоверны. Логично предположить, что это характерно и для погребений по обряду кремации.

Как видно из табл. 2, всего по археологическим признакам в кремациях определено 28 индивидов.

Сопоставление археологических признаков с антропологическими данными показало совпадение определений в 21 случае из 24 (83,3 %). Погребения с женскими украшениями антропологическим анализом подтверждены как женские, а с мужским убором – как мужские. Таким образом, состав инвентаря является достаточно надежным признаком для определения пола погребенного.

Таблица 2. Археологические и антропологические определения кремационных захоронений. Сравнительная характеристика

|

№ п/п |

Номер погребения |

Количество индивидов |

Пол индивида |

Возраст индивида |

|||

|

арх.* |

антр.** |

арх. |

антр. |

арх. |

антр. |

||

|

юго-восточная часть раскопа |

|||||||

|

1 |

15 |

1 |

1 |

ж |

ж |

взрослый |

25–39 лет |

|

2 |

17 |

1 |

1 |

м |

м |

взрослый |

40–49 лет |

|

3 |

39 |

1 |

1 |

м |

м |

взрослый |

25–29 лет |

|

4 |

48/1 |

1 |

1 |

н/о |

н/о |

детский |

детский |

|

5 |

56 |

1 |

1 |

м |

м |

взрослый |

взрослый |

|

6 |

62/1 |

1 |

1 |

ж |

ж |

взрослый |

45–60 лет |

|

7 |

65 |

1 |

1 |

ж |

ж |

взрослый |

старше 40 лет |

|

8 |

71 |

1 |

1 |

м |

м |

взрослый |

старше 50 лет |

|

9 |

137 |

1 |

1 |

ж |

ж |

детский |

около 20 лет |

|

10 |

139 |

2 |

2 |

м |

м |

взрослый |

40–49 лет |

|

ж |

ж |

н/о |

25–34 года |

||||

|

11 |

188 |

1 |

1 |

ж |

м |

взрослый |

|

|

северо-западная часть раскопа |

|||||||

|

12 |

88/2 |

1 |

1 |

м |

м |

н/о |

40–49 лет |

|

13 |

91 |

2 |

3 |

ж |

н/о |

взрослый |

взрослый |

|

ж |

н/о |

н/о |

взрослый |

||||

|

м |

н/о |

взрослый |

|||||

|

14 |

99 |

1 |

1 |

н/о |

н/о |

детский |

взрослый |

|

15 |

102 |

1 |

1 |

м |

м |

детский |

40–49 лет |

|

16 |

94 |

1 |

2 |

ж |

ж |

детский |

подросток |

|

м |

взрослый |

||||||

|

17 |

146 |

1 |

1 |

м |

м |

взрослый |

до 14 лет |

|

18 |

160 |

1 |

2 |

м |

м |

взрослый |

взрослый |

|

н/о |

около 5 лет |

||||||

|

19 |

164 |

1 |

1 |

м |

м |

детский |

взрослый |

|

20 |

165 |

1 |

1 |

м |

м |

взрослый |

подросток |

|

21 |

166 |

1 |

1 |

м |

м |

взрослый |

взрослый |

|

22 |

167 |

2 |

2 |

м |

м |

взрослый |

40–49 лет |

|

ж |

ж |

н/о |

20–29 лет |

||||

|

23 |

168 |

1 |

1 |

ж |

н/о |

взрослый |

до 7 лет |

|

24 |

191 |

2 |

2 |

м |

м |

взрослый |

40–49 лет |

|

н/о |

ж |

взрослый |

20–29 лет |

||||

|

Примечание : серым цветом выделены несовпадения в антропологических и археологических определениях; * – археологические определения; ** – антропологические определения |

|||||||

Сложность в определении пола для антропологии представляют детские погребения, так как гендерные признаки в детском костяке еще не выражены. В то же время анализ инвентаря в таких захоронениях дает возможность уточнить половую принадлежности погребенных детей. Для археологии, напротив, сложно определить возраст погребенного, особенно если кремирован ребенок. Практически единственным признаком, позволяющим выделять детские захоронения, является малый размер могильных ям, немногочисленность и малая выразительность погребального инвентаря и набора украшений. Совпадение археологических и антропологических данных в определении детских погребений зафиксировано только единожды – в погр. 48/1, которое отличалось малыми размерами могильной ямы.

Анализ материала показал, что такой признак, как размер могильной ямы, в определении возраста погребенного работает только для юго-восточной (ранней) части могильника, в северо-западной части все могильные ямы с кремациями имеют меньший размер, чем ингумации, поэтому детские захоронения по размеру ямы неотличимы от взрослых. Так, по археологическим признакам погр. 146 и 168 были определены как захоронения взрослых индивидов, антропологические же определения уточнили, что в них погребены дети.

Вероятно, косвенно о возрасте погребенного может все же свидетельствовать состав инвентаря. Так, в разграбленном погр. 146 среди погребального инвентаря и украшений имелись вещи, характерные как для мужских (нож, кресало, фитильная трубочка), так и для женских (лапчатые подвески, бубенчик) захоронений. А по антропологическому определению погребение принадлежит подростку до 14 лет. Вероятно, до определенного возраста гендерный признак в погребальном костюме и в инвентаре не выражался, однако для достоверности этого признака необходимо увеличить выборку и сопоставить ее с ингумациями.

В то же время сопоставление половозрастных определений по вещевому набору с антропологическими признаками выявило группу захоронений детей и подростков с вещевым сопровождением, характерным, скорее, для взрослых. Так, в погр. 165, которое антропологически было определено как захоронение подростка, сопровождающий инвентарь включал вещи, характерные для захоронения мужчины (копье, стрелы, топор, кресало и фитильная трубочка). А погр. 168, антропологически определенное как детское (до 7 лет), археологически отнесено к женским, так как сопровождалось височными подвесками-лунницами и ожерельем из шумящих привесок.

Сложным для анализа кремаций по археологическим данным является определение количества индивидов в захоронении. Состав погребального инвентаря и украшений позволяет говорить, что в подавляющем большинстве в кремационных погребениях похоронен один индивид (18 случаев). Определение количества погребенных на основе археологических признаков совпало в 21 случае из 24 погребений. Работающим оказался признак количества наборов погребального инвентаря и украшений, а также наблюдения над расположением кремированных костей в могильном пространстве.

По археологическим признакам в погр. 191 было определено два индивида. Здесь зафиксировано 2 набора вещей: мужской (нож, топор, железный крючок,

2 дирхема) и женский – фрагмент головного жгута, спиральный перстень, костяные привески, второй нож. Также в комплексе найдены 8 бронзовых браслетов, лежавших двумя группами, и очковидные обувные подвески. На дне могильной ямы располагалось два скопления костей (рис. 3), на которые украшения и инвентарь были положены в обычном для трупоположения порядке. Антропологический анализ подтвердил, что данное погребение – парное захоронение мужчины 40–49 лет и женщины 20–29 лет.

Также достоверно подтвердились антропологические определения захоронений мужчины 40–49 лет и женщины 25–34 лет в погр. 139. Мужской комплекс включал височную подвеску салтовского типа, копье, пешню, топор, нож и кресало, из женского набора присутствовали височные кольца муромского типа и фрагменты головного жгута. Кремированные кости размещались большим скоплением по длинной оси могильной ямы. Вес костей – 1520 г, что может свидетельствовать о присутствии нескольких индивидов, так как средний вес одиночной кремации составляет около 350 г.

В трех случаях антропологически было определено большее количество погребенных, чем по археологическим признакам. Так, погр. 91 по археологическим признакам было определено как женское одиночное. Антропологический анализ остатков кремации показал, что в захоронении три индивида: ребенок и двое взрослых, один из которых старше 50 лет. Пол у них не определен. Кремированные кости на дне могильной ямы располагались компактно – одним скоплением в центральной части, встречались отдельные кости в нижней части засыпки; украшения на них – в порядке ношения. Более пристальный анализ археологических признаков, вероятно, подтверждает выводы антропологов – в коллекции было два набора височных колец: один по месту ношения, а второй – в центральной части, около бокового ремня. Также в комплексе имеются железная пряжка и железная фибула, которые не характерны для женского костюма. Таким образом, археологически в погр. 91 подтверждается захоронение 2 индивидов женского пола и одного мужского.

Погр. 94 на основании размеров могильной ямы можно было отнести к детским. Сопровождающий инвентарь представлен железным ножом, украшения – фрагментами браслетовидных височных колец муромского типа, на которых видны следы пребывания в огне, и лировидной пряжкой. По характеру украшений погребение определено как захоронение девочки. Антропологически здесь были определены мужчина, возраст которого не установлен, и женщина или подросток. Вероятно, антропологические определения достоверны, что подтверждается наличием лировидной пряжки, которая ни разу не обнаружена в женских погребениях и может свидетельствовать о присутствии в этом погребении мужчины.

Погр. 167 без антропологических определений также затруднительно было отнести к парным. Скопление кремированных костей весом 1400 г было помещено в северной части могильной ямы, вещи, по большей части, располагались среди них в беспорядке. Антропологически было определено, что кремированы мужчина 40–49 лет и женщина 20–29 лет. Здесь зафиксирован мужской набор вещей (железный наконечник копья, наконечники трех стрел, фитильная трубочка с кресалом, колчанный крючок, топор), о присутствии женщины может свидетельствовать находка фрагментов головного жгута. В комплексе зафиксированы также четыре браслета, обувные очковидные подвески, фрагмент цепочки и костяная копоушка. Все эти предметы могли принадлежать индивиду любого пола. Таким образом, без антропологического определения сложно сделать однозначный вывод о втором кремированном и о его поле.

О наличии нескольких погребенных могут свидетельствовать такие признаки, как размещение костей (в плоскости и по вертикали, несколькими скоплениями – № 91, 191), большой вес кремированных костей (№ 94, 139, 167, 191). Археологическим подтверждением парных и групповых погребений является наличие нескольких наборов или нескольких парных предметов, а также размещение предметов в пространстве могилы как при трупоположении (№ 191).

Сопоставление археологических данных с антропологическими определениями позволило определить, что на участке могильника, исследованном в 2012–2014 гг., в 24 могильных ямах был погребен 31 индивид (табл. 3):

– мужские взрослые – № 17, 39, 56, 71, 82/2, 94, 102, 139, 160, 166, 167, 188, 191 – 14 индивидов;

– женские взрослые – № 15, 62/1, 65, 91 (2 индивида), 94, 137, 139,167, 191 – 9 индивидов;

– детские: девочки – № 168; мальчики – № 146 – 2 индивида;

– подростки: девушки – № 94; юноши – № 165 – 2 индивида;

– детские неопределенного пола – № 48/1, 160 – 2 индивида;

– взрослые неопределенного пола – 91, 99 – 2 индивида.

Таблица 3. Статистика погребений с кремациями

|

Признак |

Юго-восточный участок |

Северо-западный участок |

Всего |

|

погребения (ямы) с кремацией |

11 |

13 |

24 |

|

одиночные кремации |

10 |

7 |

17 |

|

парные кремации |

1 (№ 139) |

4 (№ 94, 160, 167, 191) |

5 |

|

групповые кремации |

0 |

1(№ 91) |

1 |

|

кремация + ингумация |

0 |

1 |

1 |

|

количество кремированных индивидов |

12 |

19 |

31 |

|

мужские кремации |

6 |

9 |

15 |

|

женские кремации |

5 |

5 |

10 |

|

взрослые, пол не определен |

2 |

2 |

|

|

детские |

1 (д) 1 (м) |

1(д) 1 (м) |

|

|

детские, пол не определен |

1 |

1 |

2 |

Больше половины составляют одиночные погребения (17), 5 погребений содержат парные кремации, из которых в четырех захоронениях погребены кремированные мужчина и женщина (№ 94, 139, 167, 191), в одном мужчина и, вероятно, девочка (№ 94). В одном случае женское кремационное захоронение было впущено в погребение с мужской ингумацией (№ 62/1), причем погребение с кремацией произошло через какое-то время после ингумации. Единожды зафиксирован одновременный акт мужской ингумации и мужской кремации (№ 88). В поздней части могильника находилось одно групповое сожжение: № 91 – два индивида женского пола и один мужского, причем один из троих был ребенком. В целом стоит отметить, что доля парных и групповых захоронений в кремационных захоронениях выше, чем в ингумационных – 25% в кремациях против 1,8% в ингумациях, – и больше парных и групповых погребений в поздней части могильника (38,7% поздних кремаций).

Список литературы Методические вопросы определения погребений по обряду кремации на примере раскопок 2012-2014 гг. Подболотьевского могильника

- Алихова А. Е., 1949. Мордва и мурома//КСИИМК. № 30. С. 26-30.

- Алихова А. Е., 1959. Из истории мордвы конца I -начала II тысячелетия н. э.//АС. Вып. 2: Из древней и средневековой истории мордовского народа. Саранск: Мордовское кн. изд-во. С. 13-54.

- Букина О. В., 1998. Погребения с остатками трупосожжений в могильниках поволжских финнов в IV-XI веках нашей эры: дис. … канд. ист. наук. Т. 1. Самара. 234 с.

- Голубева Л. А., 1987. Мурома//Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М.: Наука. С. 81-92.

- Городцов В. А., 1914. Археологические исследования в окрестностях города Мурома в 1910 г.//Древности. Труды Московского археологического общества. Т. XXIV. М. С. 51-213.

- Горюнова Е. И., 1961. Этническая история Волго-Окского междуречья. М.: АН СССР. 267 с. (МИА; № 94.)

- Гришаков В. В., Зеленеев Ю. А., 1990. Мурома VII-XI вв.: учеб. пос. Йошкар-Ола: Марийский ун-т. 72 с.

- Добровольская М. В., 2010. К методике изучения материалов кремации//КСИА. № 224. С. 85-97.

- Зеленцова О. В., Охотина Т. Н., 1999. Захоронения с кремацией из Среднецнинских могильников//Исследования П. Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и современности: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию П. Д. Степанова. Саранск: Красный Октябрь. С. 79-84.

- Козловская М. В., 1998. К вопросу о возможностях исследования кремированных костей // Историческая экология человека: Методика биологических исследований // Отв. ред.: А. П. Бужилова, М. В. Козловская, М. Б. Медникова, Г. В. Лебединская. М.: ИА РАН. С. 174-181.

- Краснов Ю. А., 1980. Безводнинский могильник (к истории Горьковского Поволжья в эпоху раннего средневековья). М.: Наука. 224 с.

- Монгайт А. Л., 1961. Рязанская земля. М.: АН СССР. 400 с.

- Никитина Т. Б., 2012. Погребальные памятники IX-XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья/Отв. ред. Е. П. Казаков. Казань: Ин-т истории АН РТ. 408 с.

- Смирнов А. П., 1952. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья. М.: АН СССР. 234 с. (МИА; № 28.)

- Mays S., 2010. The archaeology of human bones. London; New York: Routletge. 401 p.

- Ubelaker D. H., 1978. Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation. Chicago: Aldine Publishing Company. 116 c.