Методический подход к идентификации агломерационных процессов в пространственной экономике

Автор: Манаева И.В., Журавлев Д.М., Мельников В.В.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Территориальная организация и управление

Статья в выпуске: 4 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

На современном этапе глобализационного развития вопросы пространственного развития Российской Федерации и ее субъектов актуализируют необходимость разработки в регионах РФ методических подходов, позволяющих идентифицировать агломерационные процессы. Исследование проведено на основе авторского алгоритма их идентификации в пространственной экономике с применением индекса Морана. На первом этапе (анализ миграционного прироста в РФ за десятилетний период) в выборку включены 85 регионов России. На втором этапе (определение территорий, вовлеченных в агломерационный процесс) – Московская область и г. Москва, Ленинградская область и г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Краснодарский край и Калининградская область. Период исследования – 2012–2023 гг. Информационной базой послужили сведения Федеральной службы государственной статистики, расчет линейных расстояний проводился по данным автомобильного портала. Научная новизна результатов исследования заключается в том, что через оценку пространственной автокорреляции и использование индекса Морана для выявления степени связанности территорий определены муниципальные образования, с разной степенью интенсивности вовлеченные в агломерационный процесс. Полученные результаты могут послужить научной базой для принятия эффективных управленческих решений руководством российских регионов по развитию агломерационных процессов, а также применяться для оценки степени их интенсивности и разработки стратегии пространственного развития федеральными органами власти.

Агломерация, миграционный прирост, индекс Морана, плотность населения, пространственная автокорреляция, пространственная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/147251507

IDR: 147251507 | УДК: 332.122 | DOI: 10.15838/ptd.2025.4.138.2

Текст научной статьи Методический подход к идентификации агломерационных процессов в пространственной экономике

На сегодняшний день вопросы пространственного развития субъектов и в целом Российской Федерации приобретают особую популярность по ряду причин. Во-первых, остаются нерешенными проблемы высокой социально-экономической дифференциации российских городов и регионов: концентрация населения, финансовых ресурсов, научного потенциала, инноваций и технологий увеличивается в столичном регионе на фоне опустынивания периферийных территорий. Во-вторых, в условиях санкционной трансформации экономики пространство становится важнейшим ресурсом развития РФ, что определяет принципы, приоритеты и задачи пространственного развития для достижения национальных целей с учетом необходимости эффективного использования имеющихся ресурсов. В-третьих, на основе неверного понимания пространственной организации, взаимосвязи территорий, без взаимодействия внутри регионов можно получить искаженную картину исследуемого объекта, что приведет к неправильным результатам. В-четвертых, в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года1 агломерации определены как основа полицентричной модели развития России, где экономический рост будет распределен между Москвой, городами-миллионниками и новыми центрами (Республика Крым, Дальний Восток). Главная задача – избежать чрезмерной концентрации в столице и создать условия для роста региональных агломераций. Все это диктует необходимость дальнейшего исследования, идентификации и оценки эффективности агломерационных процессов в пространственной экономике РФ.

Целью данного исследования выступает идентификация агломерационных процессов посредством оценки c помощью индекса Морана. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– провести анализ теоретико-методологических работ российских и зарубежных ученых по заявленной проблематике;

– сформировать алгоритм идентификации агломерационных процессов с обоснованием расчетного аппарата индекса Морана;

– представить расчетные данные, сделать выводы и рекомендации.

Теоретический и библиографический обзор

В рамках данного исследования целесообразно представить литературный обзор по двум направлениям: агломерационные процессы в пространственной экономике и применение индекса Морана в экономических исследованиях.

Агломерационные процессы в пространственной экономике. Исследованию агломерационных процессов большое внимание уделяется представителями новой экономической географии. По результатам ряда эмпирических исследований утверждалось, что агломерационный процесс продолжается до определенного момента – начала процесса рассеивания ( dispersion ), когда центробежные силы начинают превалировать над центростремительными.

Основополагающими работами новой экономической географии являются труды П. Кругмана. По мнению ученого, «низкие транспортные расходы и экономия от масштаба стимулируют агломерационные процессы» (Krugman, 1991), «низкие транспортные расходы приводят к агломерационным процессам: концентрации видов промышленности в том регионе, где начальные условия лучше, при средних транспортных издержках агломерационные процессы происходят тогда, когда начальные условия значительно разнятся между регионами» (Krugman, Venables, 1996).

Испанский ученый Д. Пуга утверждает, что «при наличии мобильности рабочей силы высокие торговые расходы приводят к конвергенции, низкие торговые расходы стимулируют агломерационные процессы» (Puga, 1999). М. Фуджита и Х. Огава заключают, что агломерационные процессы в регионе характеризуются экономическими отношениями между производителями, и эти связи становятся менее эффективными с ростом расстояния между ними (Fujita, Ogawa, 1982). Ф. Мартен и Г.И.П. Оттавиано по результатам эмпирических исследований пришли к выводу, что «если изначально большее количество компаний создают товары с различными характеристиками в одном регионе, то процесс агломерации возникает в этом регионе, так как затраты на инновации будут ниже. Именно в этом регионе сосредоточиваются все инновационные разработки» (Martin, Ottaviano, 2001). Наличие квалифицированных трудовых ресурсов в регионе и готовность инвестировать в необходимую инфраструктуру усиливают воздействие агломерации (Bolter, Robey, 2020).

В отдельных работах исследование агломерационных процессов проводится путем определения близости отраслей при партнерском обмене знаниями и идеями (Nooteboom, Towards, 1992). Ученые выделяют связанное разнообразие, которое «возникает между секторами, склонными к взаимодополнению и совместному использованию навыков», и не связанное разнообразие, которое приводит к «формированию «эффекта портфеля» – диверсифицированной экономике, способной противостоять внешним негативным воздействиям и рискам» (Frenken et al., 2007).

Интенсивно протекающие агломерационные процессы приводят к возникновению агломерационных эффектов, что позволяет фирмам получить конкурентное преимущество от их совместного размещения на географической территории (Рыбкин, Бабурин, 2019). Агломерационные эффекты являются одной из основных причин различий производительности в национальном масштабе (Meekes, Hassink, 2023). Эмпирическое исследование агломерационных эффектов осуществляется как зарубежными, так и российскими учеными.

Исследования, проведенные по данным американских штатов, показывают, что агломерационные эффекты, возникающие в результате концентрации людей и бизнеса в городах, оказывают значительно более выраженное влияние на экономическую продуктивность, чем негативные последствия перегруженности (Porter, 1998). Чем больше население города, тем выше производительность труда. Это может быть объяснено тем, что в крупных городах сосредоточено больше возможностей для обучения и про- фессионального роста, а также разнообразие отраслей способствует инновациям и повышению эффективности (Sveikauskas, 1975). Увеличение численности населения города вдвое может привести к росту производительности на 3–8% (Rosenthal, Strange, 2003), агломерационные эффекты являются источником пространственного потенциала для формирования локальных периферийных центров (Олифир, 2024). Н.Н. Киселева с соавторами заключают, что «агломерационный эффект проявляется в виде концентрации производителей конечных товаров и услуг. Этот эффект влечет увеличение разнообразных услуг, поддерживает значительное число обслуживающих фирм, приводит к размещению большого числа фирм-экспортеров и более высокой эффективности их деятельности» (Киселева и др., 2016). С.Н. Растворцева и С.Д. Блохина по результатам проведенных расчетов утверждают: «…агломерационные эффекты редко появляются вследствие каких-то внезапных причин, а становятся итогом проведения региональной и национальной политики. Велико влияние изначально заданных факторов развития – исторических, культурных, демографических» (Растворцева, Блохина, 2024). Е.А. Коломак подтвердила значимость положительных агломерационных эффектов для юга Сибири. Так, ученый заключает, что «размещение экономической активности юга Сибири имеет специфическую пространственную структуру и полученные результаты, очевидно, являются следствием сочетания факторов, которые способствуют возникновению и развитию агломерационных эффектов» (Коломак, Шерубнёва, 2023). В.В. Акимова и Ф.М. Чернецкий изучают агломерационные эффекты в промышленном развитии Республики Кореи. Наибольшее их положительное влияние ученые выявили в секторе услуг. По результатам проведенных расчетов пришли к выводам, что «для услуг в целом важнее агломерация урбанизации, чем агломерация локализации. Обратная ситуация наблюдается в добывающей про- мышленности и сельском хозяйстве, где эффекты Джекобс оказывают негативное воздействие» (Акимова, Чернецкий, 2024). Е.Д. Копытова и С.С. Патракова подчеркивают, что «количественная оценка агломерационного эффекта представляет собой наибольшую сложность в общей диагностике пространственной концентрации» (Копытова, Патракова, 2024).

На сегодняшний день унифицированная методика идентификации агломерационных процессов в экономичексой науке отсутствует. Исследователи активно применяют различного рода коэффициенты и индексы: индекс Тейла (Коломак, 2013; Малкина, 2016), индекс Джини (Krugman, 1991; Paluzie et al., 2001), индекс Херфиндаля – Хиршмана (Суворова, Котлярова, 2023; Han, Song, 2021), индекс специализации и др., которые характеризуют процессы концентрации социально-экономической активности в пространственной экономике и позволяют оценить влияние агломерационных процессов на динамику межрегиональной дифференциации (Pütz, 2016), что определяет актуальность и значимость данной работы.

Индекс Морана в экономических исследованиях. Ю. Чен показал четыре подхода к вычислению индекса Морана, что способствовало развитию аналитического процесса пространственной автокорреляции (Chen, 2013). Ученые предлагают различные варианты по улучшению расчетов и области применения индекса Морана. Ю. Ван с соавторами представили методы по совершенствованию оценки глобального и локального индекса Морана отдельно для больших и малых выборок (Wang et al., 2023). Ц. Чжан с соавторами расширили теорию пространственного индекса Морана, представив матрицу индекса Морана, подходящую для анализа пространственной автокорреляции нескольких переменных. На основе алгебраического значения матрицы индекса Морана предложено несколько комплексных оценочных показателей, подходящих для теории многомерной пространственной автокорреляции (Zhang et al., 2023).

Подчеркнем, что индекс Морана используется в геологии (Nosek, Netrdová, 2017; Yeh, Liaw, 2021); биологии (Mielke et al., 2020; Ficetola et al., 2020); социальной экономике (Builes-Jaramillo, Lotero, 2020) и других научных сферах.

Индекс Морана нашел широкое применение в работах российских ученых: Ю.В. Павлов, Е.Н. Королева с помощью данного индекса идентифицируют кластеры и подкластеры (Павлов, Королева, 2014); В.А. Русановский, В.А. Марков измеряют пространственную локализацию безработицы (Русановский, Марков, 2016); В.М. Тимирьянова изучает пространственную зависимость объема отгруженной продукции (Тимирьянова, 2020). А.В. Суворова представила подход идентификации прямых и обратных эффектов развития полюсов роста по средствам расчета глобального и локального индекса Морана (Суворова, 2019). Ю.В. Дубровская использует индекс Морана для анализа цифровой неоднородности регионального развития РФ (Дубровская, 2020), оценки влияния цифровизации на рынок труда в разрезе специальностей (Dubrovskaya, Kozonogova, 2021).

Представители Уральской школы пространственного моделирования И.В. Наумов, Н.Л. Никулина, С.С. Красных активно применяют индекс Морана в своих исследованиях при оценке межрегиональных взаимосвязей в процессах формирования инвестиционного потенциала территорий (Наумов, 2019) и пространственной неоднородности размещения кадрового потенциала научноисследовательской деятельности (Наумов, Никулина, 2023), в изучении межрегиональных взаимосвязей в процессах развития минерально-сырьевого комплекса РФ (Наумов, Красных, 2019) и анализе трансформации бюджетной самостоятельности региональных систем (Наумов, Никулина, 2021).

По мнению А.В. Рыбкина и В.Л. Бабурина, «глобальный индекс Морана выражает общую степень сходства операционных территориальных систем и позволяет выявить территориальные кластеры; с его помощью также можно выявить ядра концентрации, зоны тяготения (в данном случае – спутники ядра городской агломерации), периферийную зону» (Рыбкин, Бабурин, 2019). Ученые заключают, что «территории, расположенные к квадрате HL (отрицательная автокорреляция), являются ядром либо субцентром, в квадрате HH (положительная автокорреляция) – субъекты имеют относительно высокие собственные значения и окружены субъектами с относительно высокими значениями анализируемого параметра, относятся к категории спутников, в квадрате LH (автокорреляция отрицательная) субъекты попадают под влияние ядра и субцентров, в квадрате LL (положительная автокорреляция) территории характеризуются относительно низкими собственными значениями и окружены субъектами также с относительно низкими значениями анализируемого показателя, не попадают в зону влияния ядра и субцентров, то есть являются периферией» (Рыбкин, Бабурин, 2019). Пространственная автокорреляция предоставляет возможность оценить наличие пространственных эффектов, которые возникают вследствие установления взаимосвязей между исследуемыми объектами по анализируемому параметру.

Методы и данные

Цель исследования может быть достигнута на основе методического аппарата оценки пространственной автокорреляции с использованием индекса Морана.

Выбор индекса Морана обусловлен рядом его преимуществ: данный метод позволяет охватить всю территорию региона, а не только ядро и спутниковую зону, демонстрирует общую картину пространственной зависимости, позволяет анализировать экономические показатели и провести сравнительную оценку разных субъектов и периодов, также не требуются данные потоков миграции.

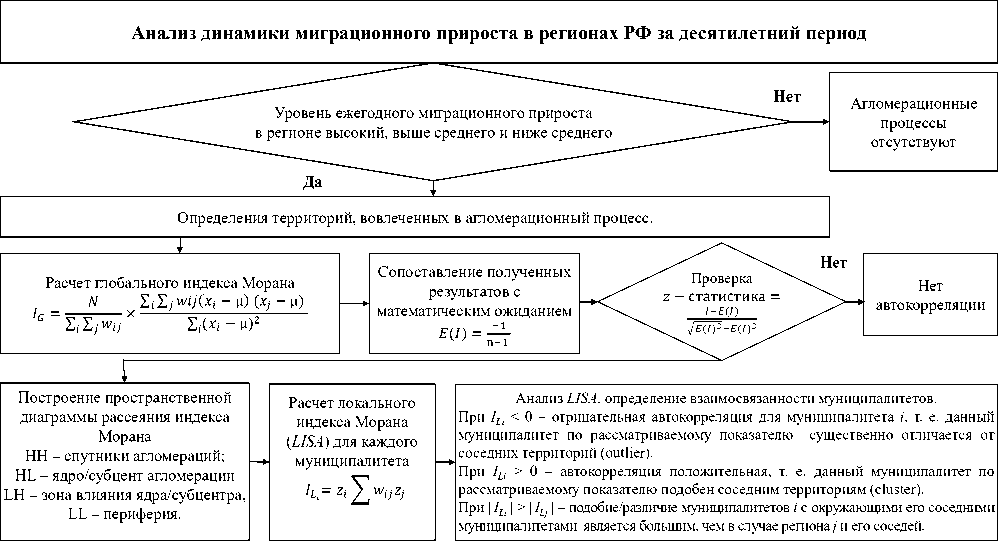

На рисунке 1 представлен авторский алгоритм идентификации агломерационных процессов в пространственной экономике с применением индекса Морана.

Рис. 1. Алгоритм идентификации агломерационных процессов в пространственной экономике Источник: составлено авторами.

На первом этапе исследования (анализ миграционного прироста в РФ за десятилетний период) в выборку включены 85 регионов России. Данные по Архангельской и Тюменской областям принимались отдельно, без включения автономных округов. Автономные округа учитывались как отдельные субъекты Федерации. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области не вошли в выборку по причине отсутствия статистических данных. Поясним, что показатель «миграционный прирост» выбран для этого этапа исследования по ряду причин: показатель отражает привлекательность территории для населения, экономическую активность и потенциал роста. Агломерации растут за счет центростремительной миграции (переезд из малых, средних городов, сельской местности в крупные центры). Миграционный прирост – ключевой фактор развития агломерационных процессов, обеспечивающий агломерации трудовыми ресурсами и экономической динамикой.

На втором этапе (определение территорий, вовлеченных в агломерационный процесс) исследуются Московская область с включением Москвы, Ленинградская область с включением Санкт-Петербурга, Тюменская область, Краснодарский край и Калининградская область. Период исследования – 2012–2023 гг. В анализ включены города и муниципальные районы вышеуказанных субъектов.

Полученный расчетным путем глобальный индекс Морана в сочетании с локальными индексами Морана позволит выявить:

– ядро агломерации, т. е. территорию с максимальной концентрацией плотности экономически активного населения / объема промышленного производства; это высокие положительные значения локального индекса Морана;

– субцентр – это территория с высокой значимостью, но меньшей интенсивностью, чем ядро агломерации, имеющая относительно высокие собственные значения и окруженная субъектами с относительно высокими значениями анализируемого параметра.

Детальный анализ и разложение локального индекса Морана ( LISA ) ядра агломерации относительно обследуемых территорий

(квадрат LH ) позволяет определить муниципалитеты с максимальным значение LISA (по модулю) и идентифицировать их как зону влияния ядра. Подчеркнем, что при наличии нескольких ядер в регионе дифференциация их муниципалитетов-спутников (квадрат HH ) проводится путем разложения локального индекса Морана ( LISA ) каждого ядра агломерации относительно территорий, расположенных в квадрате HH, населенные пункты, имеющие максимальные значения LISA (по модулю), идентифицируются как спутники ядра агломерации.

Информационной базой послужили данные Федеральной службы государственной статистики, расчет линейных расстояний проводился по данным автомобильного портала2.

Результаты исследования и обсуждение

На первом этапе исследования был проведен анализ миграции населения как одного из главных индикаторов агломерационного процесса в пространственной экономике. Проведенный анализ позволил получить следующие выводы3. В 2012 году миграционный прирост наблюдался в 31 субъекте РФ, в остальных регионах имела место миграционная убыль населения. Миграционный прирост в целом по РФ в 2012 году равен 29. Таким образом, можем заключить, что в 21 субъекте миграционный прирост выше общероссийского. Максимальный уровень миграционного прироста зафиксирован в Московской области, Ленинградской области и городе Санкт-Петерабурге.

В 2013 году лидером по уровню миграционного прироста является г. Санкт-Петербург. В целом в России миграционый прирост населения зафиксирован в 32 субъектах, выше общероссийского – в 19 субъектах.

В 2014 году первое место по анализируемому показателю занимала Московская область, также к числу лидеров относились Ленинградская и Калужская области. Город

Санкт-Петербург находился на четвертом месте. Подчеркнем, что в 2014 году миграционный приток населения в Калужскую область был обусловлен активным развитием автомобильных и фармацевтических кластеров, относительно высоким уровнем среднемесячных заработных плат (выше, чем в соседних регионах), а также переселенцами из Украины.

В 2015 году в городе Севастополе наблюдалось высокое значение миграционного прироста, что увеличивало дифференциацию регионов по данному показателю. В целом в 2015 году миграционный прирост зафиксирован в 34 субъектах, выше общероссийского – в 21 регионе.

В 2016 году миграционный прирост в Севастополе снизился, но город остался лидером по данному критерию, также максимальные значения анализируемого показателя зафиксированы в Московской и Ленинградской областях. В целом миграционный прирост зафиксирован в 36 субъектах, из которых в 21 – выше общероссийского уровня.

В 2017 году миграционный прирост наблюдался в 30 субъектах, выше общероссийского уровня – в 16. Лидерские позиции снова занимали Севастополь, Московская и Ленинградская области. В Севастополе наметилась тенденция на снижение показателя.

В 2018 году наблюдалось значимое снижение количества регионов с миграционным приростом – до 25 субъектов (в 18 уровень выше общероссийского), вызванное экономической стагнацией отдельных субъектов, снижением доли молодого мобильного населения.

В 2019 году число субъектов с миграционным приростом населения увеличилось до 40, при этом выше общероссийского уровня – до 25. Подчеркнем, что в 2019 году приток инвестиций в основной капитал в регионах РФ вырос на 4,5%4; стали учитывать временную регистрацию мигрантов, что формально увеличило прирост.

В 2020 году наблюдалось заметное снижение миграционного прироста в Севастополе и как результат – снижение дифференциации. Всего насчитывалось 35 субъектов с миграционным приростом населения в 2020 году, выше общероссийского уровня – 26. Лидерские позиции сохраняли Ленинградская и Калужская области. Важно отметить, что пандемия COVID-19 сформировала ряд тенденций в миграции населения: главным драйвером прироста стала внутренняя миграция при падении показателя трудовой миграции.

В 2021 году общее количество субъектов с миграционным приростом выросло до 44, при этом в 25 из них уровень миграционного прироста был выше общероссийского. Стабильными лидерами являлись Севастополь, Ленинградская и Московская области. В целом наблюдалась тенденция на частичное восстановление миграционных потоков. Введение льготной ипотеки стимулировало миграцию населения в Белгородскую, Липецкую и Калужскую области.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 году в целом по Российской Федерации зафиксирован максимальный миграционный прирост за последние 30 лет. Основная причина – приток населения из регионов Украины, ДНР, ЛНР в связи с проведением специальной военной операции, при этом наблюдал- ся отток населения из приграничных, ранне привлекательных субъектов – Белгородской и Курской областей.

В 2023 году количество регионов с миграционным приростом увеличилось до 38, при этом в 25 из них уровень миграционного прироста был выше общероссийского. Сохранялась тенденция оттока населения из приграничных с Украиной регионов (Белгородская, Брянская, Курская области). Увеличивался приток переселенцев в южные регионы (Ростовская область, Ставропольский край).

На следующем этапе определим уровень миграционного прироста:

Dif =

^^S^ max ^^^ min

где:

Migrmax – максимальное значение коэффициента миграционного прироста в выборке регионов РФ в анализируемый год;

Migrmin – минимальное значение коэффициента миграционного прироста в выборке регионов РФ в анализируемый год;

Dif – расчетный индекс для определения уровня миграционного прироста в регионах РФ в анализируемый год.

Полученные расчетным путем условия для определения уровня миграционного прироста в регионах РФ представлены в таблице 1 .

Таблица 1. Диапазон коэффициента миграционного прироста для определения уровня миграционного прироста в регионах РФ в 2012–2023 гг., число прибывших на 10 000 чел.

|

Год |

Высокий уровень миграционного прироста |

Уровень миграционного прироста выше среднего |

Уровень миграционного прироста ниже среднего |

Низкий уровень миграционного прироста |

|

2012 |

216–163 |

163–109 |

109–55 |

55–1 |

|

2013 |

234–176 |

176–118 |

118–60 |

60–2 |

|

2014 |

205–154 |

154–103 |

103–52 |

52–1 |

|

2015 |

933–700 |

700–468 |

468–235 |

235–1 |

|

2016 |

484–364 |

364–243 |

243–121 |

121–1 |

|

2017 |

464–349 |

349–233 |

233–117 |

117–1 |

|

2018 |

435–327 |

327–218 |

218–110 |

110–1 |

|

2019 |

474–356 |

356–237 |

237–120 |

120–1 |

|

2020 |

220–166 |

166-112 |

112–58 |

58–1 |

|

2021 |

352–265 |

265–177 |

177–90 |

9–2 |

|

2022 |

237–178 |

178–119 |

119–60 |

60–1 |

|

2023 |

184–139 |

139–93 |

93–47 |

47–1 |

Для оценки вовлеченности территорий в алгомерационный процесс в данной работе применялся авторский методический подход, согласно которому в регионах с высоким, выше среднего и ниже среднего уровнем миграционного прироста протекают агломерационные процессы различной степени интенсивности. Таким образом, в выборку исследования включены субъекты, которые за весь период 2012–2023 гг. (ежегодно в течение двенадцати лет) имели выше обозначенный уровень миграционного прироста: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тюменская область, Краснодарский край, Калининградскя область. Высокий уровень миграционного прироста в городе Севастополе в отдельные годы сместил ряд регионов в группу с миграционным приростом «низкий». Считаем, что данный факт не явлется показателем отсутствия либо снижения интенсивности агломерационного процесса в данных субъектах. Город Севастополь не включен в выборку по причине отсутствия статических данных за часть анализируемого периода.

По результам проведенных расчетов получено ограниченное число субъектов РФ, для которых фиксируют агломерационные процессы, их количество меньше числа уже сложившихся городских агломераций различного уровня, указанных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации5. Поясним ряд причин данного несоответствия. Во-первых, существуют разные критерии выделения агломераций: формальные (административно-статические) агломерации могут включать города-спутники и прилегающие территории, даже если между ними нет интенсивных социальноэкономических связей; реальные (функциональные) формируются при наличии значительной маятниковой миграции, общего рынка труда. Во-вторых, миграционный прирост фиксирует долгосрочное перемещение населения, а не маятниковую миграцию. В крупных формальных агломерациях уровень миграционного прироста может быть низким при отсутствии высокооплачиваемых рабочих мест и низкого качестве жизни. В-третьих, в отдельных агломерациях наблюдается значительная маятниковая миграция, но не долгосрочный прирост населения.

На следующем этапе исследования определим территории, вовлеченные в агломерационный процесс в каждом регионе путем оценки их связанности по показателю «плотность населения».

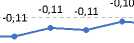

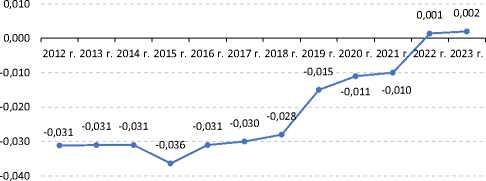

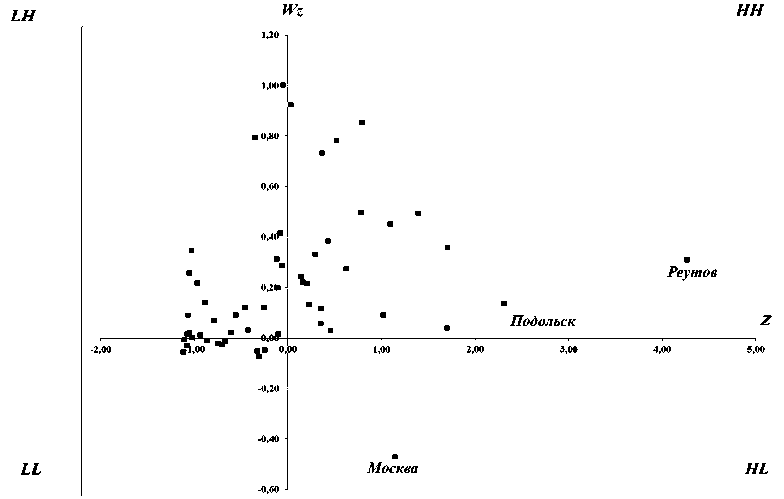

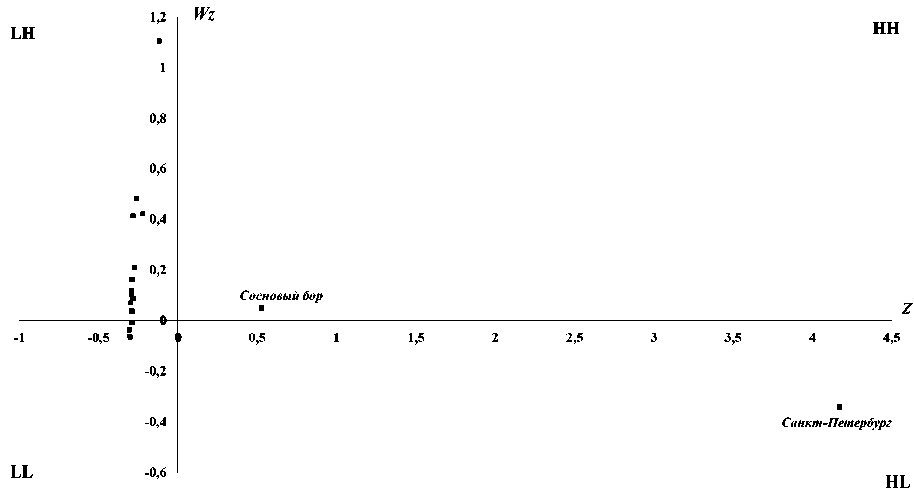

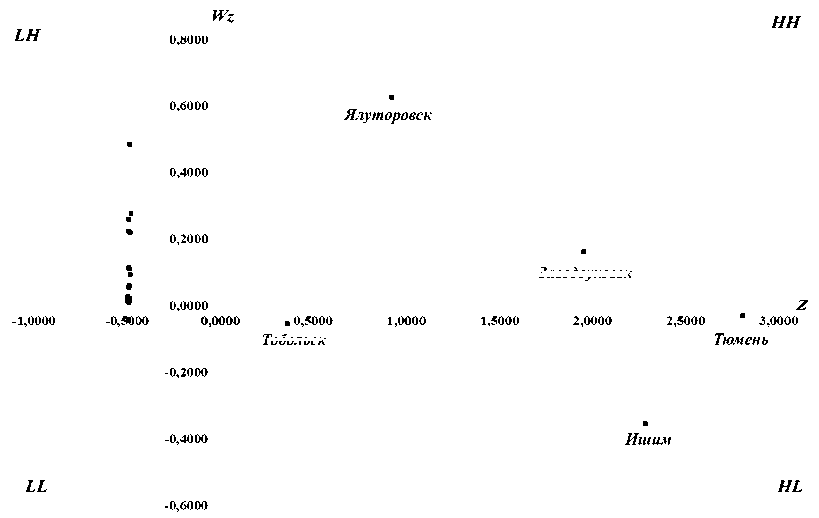

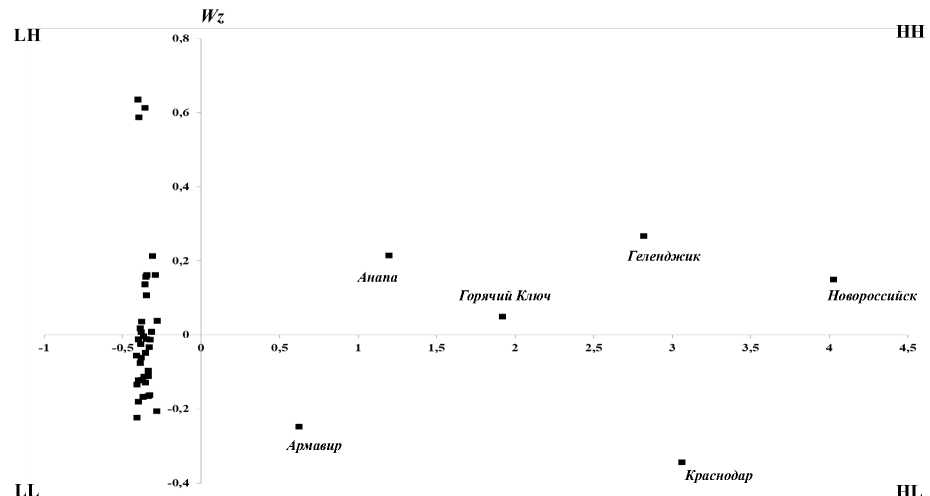

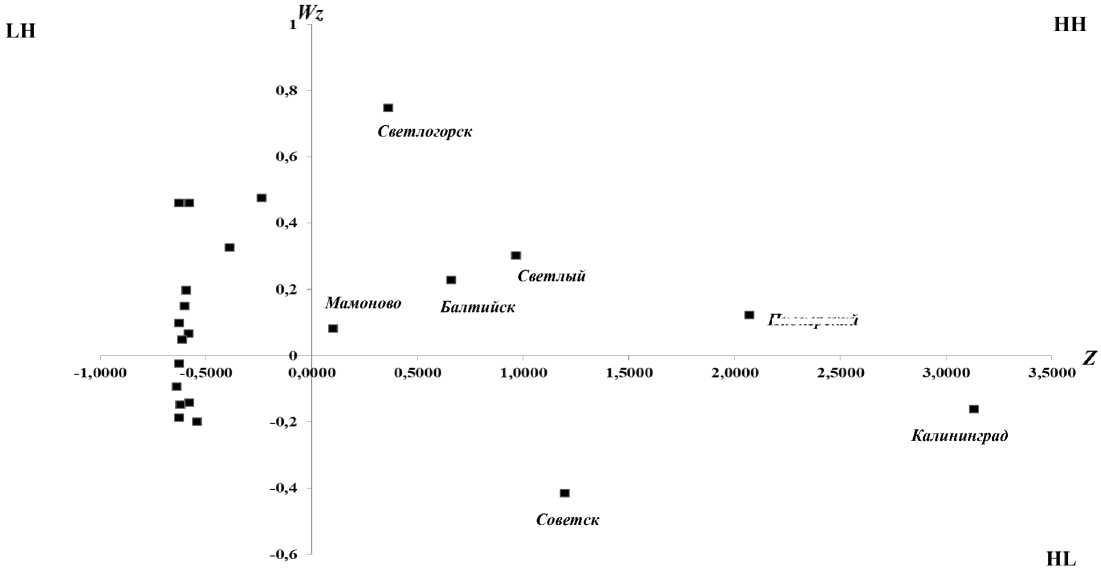

На рисунке 2 представлены результаты оценки динамики индекса Морана по показателю «плотность населения» в обследуемых субъектах; на рисунках 3–7 даны диаграммы пространственного распределения (плотность населения) в обследуемых субъектах в 2023 году; в таблицах 2–6 – группировка муниципальных образований обследуемых регионов по индексу Морана (плотность населения) в 2023 году .

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,07

0,07

0,02

0,07

0,08

0,07

0,10

0,08

0,00 г-----------------1-----------------1-----------------1-----------------1-----------------1-----------------1-----------------1-----------------1-----------------1-----------------1-----------------1-----------------1

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

-0,02

-0,04

-0,06

-0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06

-0,08

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

-0,02

-0,10

-0,11 -0,11

-0,11

-0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

-0,04

-0,11 -0,11 -0,11

-0,10 -0,10

Математическое ожидание

-0,12

Расчетные значения

Математическое ожидание

Расчетные значения

-

А) Московская область с включением Москвы

Б) Ленинградская область с включением Санкт-Петербурга

0,000

-0,005

-0,010

-0,015

-0,020

-0,025

-0,030

-0,035

-0,040

-0,045

-0,050

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

-0,038 -0,038 -0,038 -0,038 -0,038 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,036 -0,036 -0,035

-0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05

0,015

0,010

0,005

0,000

-0,005

-0,010

-0,015

-0,020

-0,025

0,008 0,009 0,009 0,008 0,007 0,007 0,007

0,

0,0003 0,000

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

-0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

—•— Расчетные значения —•— Математическое ожидание

—•— Расчетные значения —•— Математическое ожидание

-

В) Тюменская область

Г) Краснодарский край

•-

■ •

-0,050

-0,048 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048

-0,060

—•— Расчетные значения —•— Математическое ожидание

Д ) Калининградская область

Рис. 2. Динамика индекса Морана по показателю «плотность населения» в регионах РФ в 2012–2023 гг.

Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики. URL: document/13204 (дата обращения 25.12.2024).

Рис. 3. Диаграмма пространственного распределения (плотность населения) в городах Московской области с включением Москвы в 2023 году Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики.

URL: (дата обращения 25.12.2024).

Таблица 2. Группировка городов Московской области по индексу Морана (плотность населения) в 2023 году

LH (зона влияния ядра/субцентра) HH (спутники ядра/субцентра) Субъект Z WZ LISA Субъект Z WZ LISA Балашиха -0,05 1,00 -0,001 Орехово-Зуево 1,70 0,04 0,0012 Химки -0,09 0,41 -0,001 Подольск 2,31 0,14 0,01 Мытищи -0,36 0,79 -0,005 Королев 0,78 0,50 0,01 Домодедово -1,03 0,35 -0,01 Люберцы 0,79 0,85 0,01 Раменское -0,11 0,20 -0,0004 Красногорск 0,13 0,25 0,001 Сергиев Посад -0,26 0,12 -0,001 Электросталь 0,22 0,13 0,001 Ногинск -0,06 0,29 -0,0003 Одинцово 0,16 0,22 0,001 Волоколамск -1,02 0,00 -0,0001 Серпухов 0,45 0,03 0,0003 Воскресенск -1,08 0,02 -0,0003 Щелково 0,03 0,92 0,001 Дмитров -1,07 0,09 -0,002 Долгопрудный 0,62 0,28 0,003 Дубна -0,61 0,02 -0,0003 Пушкино 1,09 0,45 0,01 Истра -0,43 0,03 -0,0003 Реутов 4,26 0,31 0,02 Клин -1,05 0,02 -0,0004 Дзержинск 0,36 0,73 0,01 Красноармейск -1,06 0,26 -0,005 Ивантеевка 1,39 0,49 0,01 Можайск -0,94 0,01 -0,0002 Котельники 0,52 0,78 0,01 Павловский Посад -0,46 0,12 -0,001 Краснознаменск 0,35 0,12 0,001 Протвино -0,56 0,09 -0,001 Лобня 0,20 0,22 0,001 Солнечногорск -0,10 0,02 -0,00003 Лосино-Петровский 0,29 0,33 0,002 Черноголовка -0,97 0,22 -0,004 Лыткарино 0,43 0,38 0,003 Электрогорск -0,88 0,14 -0,002 Наро-Фоминск 0,35 0,06 0,0004 Жуковский -0,12 0,31 -0,001 Фрязино 1,70 0,36 0,01 Звенигород -0,79 0,07 -0,0010 Чехов 1,02 0,09 0,002 LL (зона периферии) HL (ядро/субцентр) Субъект Z WZ LISA Субъект Z WZ LISA Коломна -0,25 -0,05 0,0002 Москва 1,14 -0,47 -0,01 Егорьевск -1,11 -0,01 0,0001 Зарайск -1,12 -0,06 0,001 Кашира -0,75 -0,02 0,0003 Луховицы -0,31 -0,07 0,0004 Рошаль -0,86 -0,01 0,0001 Руза -0,71 -0,03 0,0003 Серебряные Пруды -1,08 -0,03 0,001 Ступино -0,33 -0,05 0,0003 Шатура -0,67 -0,01 0,0002 Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики. URL: 13204 (дата обращения 25.12.2024).

Таким образом, полученные расчетным путем значения индекса Морана и их сравнение с математическим ожиданием позволяют сделать выводы о наличии положительной пространственной автокорреляции, т. е. значения наблюдений для соседних территорий близки друг к другу, что в свою очередь свидетельствует о наличии агломерационных процессов в Московской области ( рис. 2А ). Значимая положительная динамика индекса Морана подчеркивает активное развитие агломерационных процессов в городах Московской области с включением Москвы . По данным, представленным на рисунке 3, можем заключить, что ядром выступает Москва. К категории «спутники» относятся 22 города. Это территории с максимальной концентрацией населения, куда направлены потоки миграции со всей территории страны. При этом плотность населения в городах Московской области выше, чем в Москве, т. е. работают классические законы новой экономической географии: «дорогая» жизнь (стоимость недвижимости) в Москве спровоцировала более высокую концентрацию населения в Московском регионе по причине приобретения и аренды жилья. Население трудоустраивается в столице, а также пользуется культурными, медицинскими, спортивными услугами и т. д. Отдельно необходимо выделить 10 городов Московской области (квадрат LL ), которые не входят в зону влияния «субцентра» и «спутника», следовательно, являются непривлекательными для миграции населения.

Итак, при оценке Ленинградской области с включением города Санкт-Петербурга получили расчетный индекс Морана ниже математического ожидания (рис. 2Б), т. е. значения показателя «плотность населения» соседних территорий отличаются, что свидетельствует об отсутсвии интенсивных агломерационных процессов в границах данного субъекта. По данным, представ-леным на рисунке 4 и в таблице 3, видим, что ядром агломерации выступает Санкт-Петербург, у которого есть один город-спутник Сосновый Бор (LISA 0,01). В зону влия- ния «ядра» и «спутника» попадает одиннадцать городов Ленинградской области (квадрат LH).

По данным, представленным на рис. 2В , можем сделать вывод о наличии положительной пространственной автокорреляции в муниципалитетах Тюменской области по показателю «плотность населения» и, следовательно, об активно протекающих агломерационных процессах на территории данного субъекта РФ. Важно отметить намеченную незначительную, но положительную динамику индекса Морана, также свидетельствующую об усилении агломерационных процессов. Анализ LISA позволяет выделить спутники ядра и зоны их влияния. Спутниками Тюмени по получе-ным расчетам являются Заводоуковск ( LISA 0,02) и Ялуторовск ( LISA 0,01), в зону влияния попадают Нижнетавидский ( LISA -0,01) и Исетский ( LISA -0,002) муниципальные районы.

Тобольск – один из ключевых городов Тюменской области, промышленное и культурное ядро северной части региона, его роль в развитии агломерационных процессов субъекта растет, что подтверждено расчетными данными. В наибольшую зону влияния Тобольска попадает Уватский ( LISA -0,0005) и Вагайский ( LISA -0,001) муниципальные районы. Можем предположить, что при развитии транспортной инфраструктуры и нефтехимического кластера Тобольск сформирует собственную агломерационную зону.

По результатам расчетных данных статус «ядра» получен для важного экономического и транспортного узла на юге Тюменской области – города Ишим ( рис. 5; табл. 4 ). Разложение локального индекса Морана ( LISA ) Ишима относительно территорий, расположенных в квадрате LH, позволило идентифицировать зону его влияния – Абатский ( LISA -0,01), Бердюжский ( LISA -0,01), Казанский ( LISA -0,01) муниципальные районы. При развитии связей с малыми городами региона Ишим в перпек-тиве может сформировать локальную агломерацию.

Рис. 4. Диаграмма пространственного распределения (плотность населения) в муниципалитетах Ленинградской области с включением Санкт-Петербурга в 2023 году

Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики.

URL: (дата обращения 25.12.2024).

Таблица 3. Группировка городов Ленинградской области по индексу Морана (плотность населения) в 2023 году

LH (зона влияния ядра/субцентра) HH (спутники ядра/субцентра) Субъект Z WZ LISA Субъект Z WZ LISA Волосово -0,289 0,160712 -0,002 Сосновый бор 0,527172 0,049306 0,002 Волхов -0,291 0,038476 -0,001 Всеволожск -0,118 1,103306 -0,007 Гатчина -0,222 0,421481 -0,01 Кингисепп -0,283 0,088298 -0,001 Кировск -0,283 0,413421 -0,01 Ломоносов -0,263 0,481679 -0,01 Луга -0,298 0,069663 -0,0011 Приозерск -0,292 0,105132 -0,002 Сланцы -0,289 0,035301 -0,001 Тосно -0,273 0,209848 -0,003 LL (зона периферии) HL (ядро/субцентр) Субъект Z WZ LISA Субъект Z WZ LISA Бокситогорск -0,303 -0,06152 0,001 Санкт-Петербург 4,170246 -0,34089 -0,07 Кириши -0,288 -0,00748 0,0001 Лодейное Поле -0,305 -0,03391 0,001 Подпорожье -0,307 -0,036 0,001 Тихвин -0,2999 -0,06478 0,001 Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики. URL: 13204 (дата обращения 25.12.2024).

Заводоуковск

Тобольск

Рис. 5. Диаграмма пространственного распределения (плотность населения) в муниципалитетах Тюменской области в 2023 году

Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики.

URL: (дата обращения 25.12.2024).

Таблица 4. Группировка муниципальных образований Тюменской области по индексу Морана (плотность населения) в 2023 году

|

LH (зона влияния ядра/субцентра) |

HH (спутники ядра/субцентра) |

||||||

|

Субъект |

Z |

W Z |

LISA |

Субъект |

Z |

W Z |

LISA |

|

Абатский район |

-0,489 |

0,1121 |

-0,002 |

Заводоуковск |

1,9544 |

0,1624 |

0,01 |

|

Армизонский район |

-0,492 |

0,0108 |

-0,0002 |

Ялуторовск |

0,9219 |

0,6254 |

0,03 |

|

Бердюжский район |

-0,49 |

0,0226 |

-0,001 |

||||

|

Вагайский район |

-0,496 |

0,0155 |

-0,0004 |

||||

|

Голымановский район |

-0,486 |

0,0140 |

-0,001 |

||||

|

Исетский район |

-0,479 |

0,2766 |

-0,01 |

||||

|

Казанский район |

-0,486 |

0,2194 |

-0,01 |

||||

|

Нижнетавидский район |

-0,49 |

0,2595 |

-0,01 |

||||

|

Омутинский район |

-0,485 |

0,0944 |

-0,002 |

||||

|

Сладковский район |

-0,493 |

0,0553 |

-0,001 |

||||

|

Сорокинский район |

-0,4906 |

0,0606 |

-0,001 |

||||

|

Уватский район |

-0,497 |

0,0263 |

-0,001 |

||||

|

Упоровский район |

-0,486 |

0,4846 |

-0,01 |

||||

|

Юргинский район |

-0,493 |

0,1148 |

-0,003 |

||||

|

Ярковский район |

-0,491 |

0,2246 |

-0,01 |

||||

|

LL (зона периферии) |

HL (ядро/субцентр) |

||||||

|

Субъект |

Z |

W Z |

LISA |

Субъект |

Z |

W Z |

LISA |

|

Аромашевский район |

-0,492 |

-0,044 |

0,001 |

Тюмень |

2,8104 |

-0,0255 |

-0,003 |

|

Ишим |

2,2846 |

-0,355 |

-0,04 |

||||

|

Викуловский район |

-0,492 |

-0,042 |

0,001 |

Тобольск |

0,3601 |

-0,053 |

-0,01 |

Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики. URL: 13204 (дата обращения 25.12.2024).

На территории Краснодарского края наличие положительной пространственной автокорреляции подтверждено расчетным путем ( рис. 2Г ), при этом отмечена отрицательная динамика индекса Морана, что свидетельствует о снижении интенсивности агломерационных процессов в данном субъекте РФ. Ядрами агломерации являются два города – Краснодар и Армавир. Путем детального анализа LISA определили, что все города квадрата HH являются спутниками Краснодара: Анапа ( LISA 0,002), Геленджик ( LISA 0,004), Горячий Ключ ( LISA 0,01), Новороссийск ( LISA 0,01) ( рис. 6; табл. 5 ). В максимальную зону влияния Краснодара входят Кущёвский ( LISA - 0,01), Приморск-Ахтарский ( LISA - 0,01), Северский ( LISA - 0,01), Кущёвский ( LISA - 0,004) муниципальные районы. Армавир – крупный самостоятельный центр на востоке Краснодарского края, в перспективе может стать ядром отдельной Армавирско-Лабинской агломерации. На сегодняшний день в наибольшую зону его влияния входят Усть-Лабинский ( LISA -0,0006) , Апшеронский ( LISA -0,0006), Белореченский ( LISA - 0,0006) муниципальные районы.

Для муниципалитетов Калининградской области получены значения индекса

Морана ( рис. 2Д ), свидетельствующие о наличии положительной пространственной автокорреляции. Значимая положительная динамика данного индекса позволяет сделать заключение о росте интенсивности агломерационных процессов и активном формировании ядра и спутников агломерации. По результатам расчетов к категории ядра можем отнести Калининград и Советск ( рис. 7; табл. 6 ). Анализ локального индекса Морана города Калининграда относительно субъектов квадрата HH позволил идентифицировать его спутники: Пионерский ( LISA 0,02), Светлый ( LISA 0,01), Светлогорск ( LISA 0,01), Балтийск ( LISA 0,003), Мамоново ( LISA 0,0004). В зону наибольшего влияния Калининграда входят Гурьевский ( LISA -0,01), Зеленоградский ( LISA -0,01), Багратионовский ( LISA -0,01), Гвардейский ( LISA -0,01), Полесский ( LISA -0,01) муниципальные районы. С учетом полученных рассчетных данных сделаем вывод о том, что Советск можно считать второстепенным центром – «локальным ядром» на востоке Калининградской области, в зону влияния которого попадают Неманский ( LISA -0,01) и Славский ( LISA 0,01) муниципальные районы.

Z

Рис. 6. Диаграмма пространственного распределения (плотность населения) в муниципалитетах Краснодарского края в 2023 году

Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики.

URL: (дата обращения 25.12.2024).

Таблица 5. Группировка муниципальных образований Краснодарского края по индексу Морана (плотность населения) в 2023 году

LH (зона влияния ядра/субцентра) HH (спутники ядра/субцентра) Субъект Z WZ LISA Субъект Z WZ LISA Сочи -0,2659 0,038274 -0,001 Анапа 1,292674 0,188148 0,01 Абинский район -0,3482 0,149006 -0,001 Геленджик 3,095053 0,221497 0,02 Апшеронский район -0,3729 0,044325 -0,001 Горячий Ключ 2,0187 0,065966 0,003 Белореченский район -0,3241 0,016969 -0,001 Новороссийск 3,273614 0,187043 0,01 Динской район -0,2883 0,215769 -0,001 Калининский район -0,3808 0,027224 -0,001 Кореновский район -0,3501 0,011378 -0,001 Крымский район -0,3217 0,195673 -0,001 Кущёвский район -0,3888 0,718087 -0,01 Приморск-Ахтарский район -0,3942 0,767212 -0,01 Северский район -0,3510 0,717091 -0,01 Славянский район -0,3513 0,109729 -0,001 Темрюкский район -0,343 0,158311 -0,001 Туапсинскйи район -0,358 0,128871 -0,001 Усть-Лабинский район -0,3401 0,002588 -0,001 LL (зона периферии) HL (ядро/субцентр) Субъект Z WZ LISA Субъект Z WZ LISA Белоглинский район -0,3973 -0,13447 0,001 Краснодар 3,587898 -0,34778 -0,03 Брюховецкий район -0,3804 -0,06303 0,001 Армавир 0,382313 -0,24292 -0,01 Выселковский район -0,3829 -0,06518 0,001 Гулькевичский район -0,3362 -0,17095 0,001 Ейский район -0,3441 -0,10893 0,001 Кавказский район -0,3052 -0,20863 0,001 Каневской район -0,3737 -0,11582 0,001 Красноармейский район -0,3566 -0,05427 0,0004 Крыловский район -0,3915 -0,11725 0,001 Курганинский район -0,3428 -0,10315 0,001 Лабинский район -0,3630 -0,13502 0,001 Ленинградский район -0,3707 -0,1642 0,001 Мостовский район -0,3988 -0,05917 0,001 Новокубанский район -0,3659 -0,05015 0,0004 Новопокровский район -0,3982 -0,22167 0,002 Отраднегнский район -0,3899 -0,01786 0,0002 Павловский район -0,3866 -0,01216 0,0001 Староминский район -0,3761 -0,07074 0,001 Тбилисский район -0,3623 -0,11191 0,001 Тимашевский район -0,3356 -0,01324 0,0001 Тихорецкий район -0,3416 -0,16357 0,001 Успенский район -0,3795 -0,06224 0,001 Щербиноский район -0,39175 -0,17958 0,002 Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики. URL: 13204 (дата обращения 25.12.2024).

Таблица 6. Группировка муниципальных образований Калининградской области по индексу Морана (плотность населения) в 2023 году

LH (зона влияния ядра/субцентра) HH (спутники ядра/субцентра) Субъект Z WZ LISA Субъект Z WZ LISA Ладушкин -0,4 0,33087 -0,01 Балтийск 0,33927 0,255 0,004 Янтарный -0,18 0,5074 -0,004 Мамоново 0,04759 0,084 0,0002 Багратионовский район -0,58 0,20528 -0,005 Пионерский 2,15564 0,2538 0,02 Гвардейский район -0,57 0,07368 -0,002 Светлый 0,79970 0,322 0,01 Гурьевский район -0,49 0,47504 -0,01 Светлогорск 0,77389 0,7596 0,03 Зеленоградский район -0,60 0,511315 -0,01 Неманский район -0,6 0,07557 -0,002 Полесский район -0,6 0,05618 -0,002 Славский район -0,62 0,04555 -0,001 LL (зона периферии) HL (ядро/субцентр) Субъект Z WZ LISA Субъект Z WZ LISA Гусевский район -0,53 -0,20274 0,005 Калининград 3,232615 -0,160 -0,02 Краснознаменский район -0,62 -0,107 0,003 Советск 0,905563 -0,404 -0,02 Нестеровский район -0,61 -0,18876 0,01 Озёрский район -0,61 -0,1494 0,004 Правдинский район -0,61 -0,01734 0,0005 Черняховский район -0,58 -0,14639 0,004 Рассчитано по: Федеральная служба государственной статистики. URL: 13204 (дата обращения 25.12.2024).

Пионерский

Рис. 7. Диаграмма пространственного распределения (плотность населения) в муниципалитетах Калининградской области в 2023 году

Таким образом, можем заключить, что в для агломерационных процессов. Прежде пределах указанных зон «ядра» и «спутни- всего эффекты локализации будут прояв-ков» наблюдается наибольший потенциал ляться на уровне взаимодействия между

«ядром» и «спутником». Сосредоточение экономических агентов, таких как экономически активное население, промышленные предприятия, инновации, инвестиции и т. д., создает условия для возникновения этих эффектов. В зонах влияния ядра и спутника с высокой степенью автокорреляции формируются урбанизированные районы, которые активно обмениваются экономическими ресурсами с другими территориями. Анализ, проведенный с использованием метода LISA , показывает, что, несмотря на значительное сосредоточение населения в ядре и спутниках агломерации, эффекты локализации охватывают всю территорию урбанизированной зоны, за исключением периферийной области (квадрат LL ).

Заключение

В работе была поставлена и успешно достигнута цель идентификации агломерационных процессов в пространственной экономике. Проведенное исследование вносит значимый вклад в изучение агломерационных процессов в Российской Федерации, предлагая количественную оценку пространственной связанности территорий на основе современных методов статистики. Применение индекса Морана позволило системно оценить агломерационные процессы в РФ, выявив не только очевидные центры роста, но и скрытые взаимосвязи. Это открывает новые возможности для регионального планирования.

Эмпирическим путем доказано, что агломерационные процессы в пространственной экономике РФ протекают с разной степенью интенсивности и высоко диффе-

ренцированы. Для Московской области с включением Москвы получена положительная динамика индекса Морана, что подчеркивает активное развитие агломерационных процессов в данном субъекте . При этом плотность населения в городах Московской области выше, чем в Москве, т. е. работают классические законы новой экономической географии: «дорогая» жизнь (стоимость недвижимости) в Москве спровоцировала более высокую концентрацию населения (приобретение и аренду жилья) в Московском регионе. В Ленинградской области с включением города Санкт-Петербурга отсутсву-ет интенсивный агломерационный процесс. Намеченная положительная динамика индекса Морана в Тюменской области свидетельствует об усилении агломерационных процессов в регионе. В Краснодарском крае зафиксирована обратная ситуация – снижение интенсивности агломерационных процессов. В Калининградской области наблюдается значимая положительная динамика индекса Морана, т. е. можем сделать вывод о росте интенсивности агломерационных процессов и активном формировании ядра и спутников агломерации.

Таким образом, результаты, полученные в рамках исследования, могут являться научной базой для принятия эффективных управленческих решений руководством российских регионов по развитию агломерационных процессов, использования федеральными органами власти для оценивания степени интенсивности агломерационных процессов в пространственной экономике РФ и разработки стратегии пространственного развития.