Методика анализа достоверности информации в системах экологического мониторинга

Автор: Глухов А.В., Кривова М.А., Яговкин Н.Г.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1-9 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Разработана модель для оценки качества и объема информации, полученной в результате экологического мониторинга с целью эффективного планирования природоохранительных мероприятий.

Экологический мониторинг, прогнозирование, оценка качества, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/148199267

IDR: 148199267 | УДК: 504.61

Текст научной статьи Методика анализа достоверности информации в системах экологического мониторинга

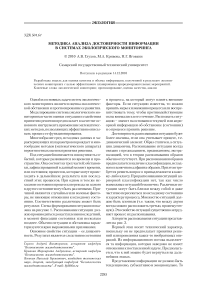

и процесса, на который могут влиять внешние факторы. Если ситуацию известна, то можно принять меры к изменению процесса или воспрепятствовать тому, чтобы противодействующие силы вмешались в его течение. Распознать ситуацию – значит на основании текущей или априорной информации об обстановке (состоянии) и о процессе принять решение.

Достоверность распознавания ситуации будет более значима, если она учитывает процесс, т.е. динамический элемент. Образ статичен, а ситуация динамична. Распознавание ситуации всегда связано с предсказанием, предвидением, экстраполяцией, что в теории распознавания образов обычно отсутствует. При распознавании образов предполагается наличие классификации, исходного и конечного алфавита образов. При этом требуется решить вопрос о принадлежности к какому-либо классу. При распознавании ситуаций априорной классификации нет, так как число возможных ситуаций бесконечно. Различные ситуации могут быть близки между собой и даже частично пересекаться по исходному состоянию и характеру процесса. Множество ситуаций должно быть плотным (т.е. таким, что между двумя всегда можно расположить третью, промежуточную). Это свойство ситуаций существенно затрудняет процесс их распознавания.

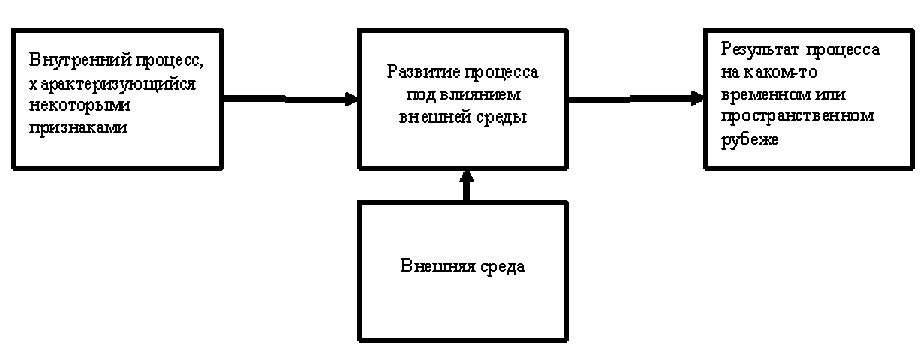

Алгоритм распознавания ситуации представлен на рис. 2.

Первый этап носит технический характер, поскольку он не предполагает принятия решений или проведения каких-то необратимых операций. Из информационного потока выделяется та информация, которая заведомо не имеет отношения к поставленной задаче. Предполагается, что к ней можно будет вернуться на дальнейших этапах.

Представление информации не должно быть тенденциозно, субъективно и эмоционально. То

Рис.1. Схема формирования ситуации

Рис. 2. Схема распознавания ситуации:

А – входные данные; 1– выделение информации, относящейся к ситуации; 2 – анализ информации, выделение элементов ситуации; 3 – восстановление процесса, построение модели и определение характерных признаков модели; 4 – прогнозирование процесса, определение возможных результатов; 5 – определение степени достоверности прогноза; 6 – составление описания ситуации (т.е. процесса и исхода); 7 – принятие информационного решения

лицо или устройство, которому поручен анализ входной информации, должно получить ее в “чистом” виде, в точном, объективном представлении. Это обстоятельство предполагает изложение информации на языке цифр и фактов.

Второй этап – анализ информации. Сущность его состоит в ее систематизации по определенным признакам. Выделяется часть ее, относящаяся к одним и тем же объектам, группировкам, территориям; к одному и тому же времени, событиям, явлениям; к одним и тем же целям, намерениям, фактам и т.д. Эффективность систематизации зависит от возможности обнаружения сходства, связей и зависимостей. Выявляются противоречивые данные, которые в зависимости от содержания либо отбрасываются (если они не имеют большого значения), либо используются (в соответствии с уровнем достоверности).

Третий этап – определение признаков. Одна и та же информация может быть результатом различных свойств обстановки, а переход к признакам не является однозначным. Должна быть выявлена многозначность, т.е. установлены все признаки, которые могут влиять на информацию. Наличие непонятной информации есть признак сложной ситуации. В этом случае она подлежит дальнейшей обработки.

Четвертый этап начинается с разработки гипотез. На основании данных о процессе изменения обстановки выработанные на втором этапе признаки прогнозируются с учетом связей между ними и возможными последствиями. Достоверность прогноза достигается путем учета взаимных связей признаков и процессов, из которых вытекают ограничения, позволяющие сузить область поисков и получить конкретный результат. Производится отбор априорных данных применительно к конкретной ситуации.

Прогнозирование включает два встречных процесса: логическое продолжение событий в их причинной взаимосвязи и догадку об исходе, скачок в будущее, в некотором смысле случайный выбор возможной перспективы, от которой логическим путем необходимо вернуться назад. Здесь имеет место “существенно разрывный” процесс, который основан на строгой причинной непрерывности, что характерно для сложных ситуаций, где непонятная информация переходит на четвертый этап.

Оценка достоверности прогноза составляет содержание пятого этапа, который является эле- ментом обратной связи в цикле подготовки принятия решения. Он специфичен в том отношении, что с позиций сформулированной перспективы оценивается увязка между собой результатов каждого из этапов и соответствие конечного результата исходной информации. Если в логике рассуждений есть разрыв, который было трудно обнаружить сразу, то он может выявиться, когда представление о ситуации (или,во всяком случае, о конкурирующих вариантах) сформулировано в полном объеме. На этом основании часть вариантов может быть либо отброшена, либо сведена к одному.

Шестой этап состоит в описании ситуации, т.е. результатов распознавания. На этом этапе качественное описание имеет те же недостатки, что и на первом, но они более ощутимы, так как сильнее могут повлиять на окончательное решение. Оно включает состояние (обстановку), процесс его изменения и результат и не является перечнем признаков, характеризующих тот или иной элемент ситуации. Описание является подробным и целеустремленным (в смысле предполагаемого исхода) изложением всех сторон и особенностей ситуации с учетом принятой классификации факторов и событий и четкого отграничения недостаточно обоснованных предположений. Формализованное описание может иметь вид структурной схемы, сетевого графика с обозначением всех событий, переходов и их числовых (вероятностных) характеристик, таблицы, снабженной необходимыми смысловыми и количественными разъяснениями.

Заключительный, седьмой этап - принятие информационного решения. Оно может состоять в утверждении единственного варианта ситуации или в установлении необходимости сбора дополнительной информации. Особенность информационного решения при использовании метода распознавания ситуаций состоит в том, что оно касается целого, самостоятельного объекта решения, а не отдельных признаков и фактов. Решение о ситуации является информационным решением высокого ранга, и с ним связаны серьезные оперативные или организационные последствия.

Ситуация меняется во времени вследствие изменения параметров (характеристик) факторов, ее образующих. Если они в момент принятия решения определены (спрогнозированы) не ниже заданного (требуемого) уровня достоверности (точности), то не оказывают влияния на рост погрешности прогноза во времени. В противном случае погрешность растёт соответственно количеству факторов, динамика изменения характеристик которых определена не верно.

Изменение погрешности прогноза G 2 во времени определяется формулой [1]:

G2 (k ) = G2 (k-1)+R - Re x d x p, (1)

где k - номер интервала времени A t ;

m

R = - - относительное число факторов, M изменивших значение за интервал времени At;

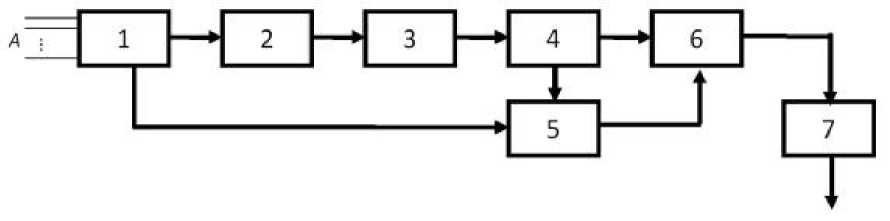

1 * 1 d=0,9;R=0,5; Re=0,5

* d=0,9;R=0,5; Re=0,62

1 ■ 1 d=0,9;R=0,5; Re=0,63

1 1 1 d=0,9; R=0,5; Re=0,64

Рис. 3. Зависимость эффективности от количества факторов me

R B =--- - относительное число факторов,

M информация о которых поступила в систему обработки за интервал времени Дt;

M – число (мощность множества) факторов, образующих множество вероятных ситуаций;

mи – число факторов, изменивших значение за интервал времени Д t ;

m p - число факторов, информация о которых поступила в систему обработки за интервал времени Д t ;

p – вероятность пересечения множеств { mи } и { mв };

d – достоверность поступившей информации.

Величина погрешности прогноза на момент принятия решения ( k =0):

G 2 ( к = 0 ) = 2 ( 1 - d 0 ) х ( 1 - R 0 ) , (2)

m где Rn =-- - относительное число факторов,

0 M информация о которых использована для принятия решения (k=0);

d 0 – достоверность принятого решения.

Эффективность функционирования системы поддержки принятия решения в течение времени оценивается выражением:

Э ( к ) = G2-G ( к ) ,

где G 2 = 2 х (1 - dтр )(1 - Rmp ) - допустимая по- грешность прогноза;

dтр – требуемая достоверность прогноза;

R _ —тр— требуемое относительное чис-тр M ло вскрываемых факторов в соответствии с требованиями.

Результаты анализа зависимости Э ( к ) = f ( к, R,R p ,d, p ) по формуле (3) приведены на рис. 3. Он показал, что исходная погрешность прогноза ( k =0) убывает (эффективность увеличивается) только при ( Rв . d . p )/ R > 1.

Разработанная модель дает возможность оценить качество и объем информации, полученной в результате экологического мониторинга, что позволяет эффективно планировать природоохранительные мероприятия.

Список литературы Методика анализа достоверности информации в системах экологического мониторинга

- Костечко Н.Н., Костюков А.А., Куликов Л.С., Яговкин Н.Г. Методологические аспекты построения автоматизированных систем обработки информации. Самара: Самарский научный центр РАН, 2004. 60 с.

- Батищев В.И., Яговкин Н.Г. Методология поддержки принятия решений при управлении интегративными крупномасштабными производственными системами. -Самара: Самарский научный центр РАН, 2008. 288 с.

- Яговкин Н.Г., Бояров А.Н., Глухов А.В. Использование вероятностно статистических критериев для определения стратегии действий по предотвращению и ликвидации последствий выброса опасных и вредных веществ в атмосферу//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Специальный выпуск "XIII конгресс "Экология и здоровье человека". 2008. Том 1. С.253-255.