Методика дешифрирования выработанных торфяных болот (на примере болота Тверской области)

Автор: Зайцева Олеся Борисовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 6, 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены особенности дешифрирования выработанных торфяных массивов на примере болота Тверской обл. Васильевский мох. Выявлены дешифровочные признаки болотных группировок растительности, показаны отличительные признаки зарастания участков, выработанных разными способами.

Болота, торфяные болота, болотная растительность, фрезерные поля

Короткий адрес: https://sciup.org/146116098

IDR: 146116098 | УДК: 504.54.062:631.615

Текст научной статьи Методика дешифрирования выработанных торфяных болот (на примере болота Тверской области)

Тверской государственный университет

В статье изложены особенности дешифрирования выработанных торфяных массивов на примере болота Тверской обл. Васильевский мох. Выявлены дешифровочные признаки болотных группировок растительности, показаны отличительные признаки зарастания участков, выработанных разными способами.

Выработанные торфяные болота представляют собой специфические экосистемы, характерными чертами которых являются: комплексность, вызванная характером техногенного нарушения торфяной залежи и реакцией на него растительного покрова; неустойчивость растительных сообществ, вызванная слабыми фитоценотическими связями и внешними воздействиями на экотоп; сохранение условий самовосстановления после извлечения торфа.

Антропогенные изменения болотных биогеоценозов проявляются в изменении структуры и смене фитоценозов, динамике флоры и растительности, разрушении торфяной залежи. И, наоборот, создание определенных условий способствует заболачиванию и развитию торфообразовательного процесса. Антропогенное влияние на торфяные болота носит сложный диалектичный характер и приводит к коренным изменениям, как в развитии растительности, так и торфяной залежи. Самым мощным антропогенным фактором, в результате которого происходит полное уничтожение растительного покрова и торфяной залежи, является добыча торфа.

Изучение крупных болотных массивов, а тем более болотных систем, требует привлечения дистанционных методов исследования. Одним из таких методов является дешифрирование снимков. Метод дешифрирования аэрофотоматериалов традиционно и успешно используется при картографировании растительности [1 – 4]. Применительно к болотам России он начал использоваться с 30-х гг. Метод является необходимым инструментом для составления карт различных масштабов. Интерпретации растительности по аэрофотоснимкам посвящена работа шведских исследователей [6].

Крупномасштабные снимки дают неоценимую информацию о структуре растительного покрова, позволяют рассмотреть более детально разнородные контуры, предварительно отдешифрировать растительные группировки. Работы ученых, посвященные картографированию болотной растительности, были направлены на составление дешифровочных признаков естественных болотных массивов, т. е. не подверженных воздействию техногенных факторов.

Актуальным на настоящий момент является картографирование растительности выработанных болот, составление дешифровочных признаков растительности, формирующейся в результате ее естественного восстановления после выработки болотного массива.

Как известно, главнейшими факторами, определяющими дешифрируемость аэроснимков торфяных месторождений, являются: качество изображения, масштаб аэросъемки, степень увеличения аэроснимков.

По цветным крупномасштабным (1:15 000) аэрофотоснимкам нами была составлена карта болотного массива в современном состоянии. Выявлены дешифровочные признаки для различных способов выработки торфяного месторождения Васильевский мох.

Под дешифровочными признаками понимают такие признаки, которые свидетельствуют о наличии на аэроснимках интересуемого элемента местности и дают информацию о его природных особенностях и связи с окружающей средой. Дешифрирование торфяных месторождений сводится в основном к дешифрированию болотных группировок растительности. Прямыми дешифровочными признаками болотных группировок растительности являются: тон, рисунок и структура фотоизображения, форма и характер размещения теневых пятен. Одним из основных дешифровочных признаков болотных группировок растительности является рисунок и структура фотоизображения [5].

Современная структура выработанного болота Васильевский мох является системой нарушенного болота в соответствии с технологией добычи торфа, временем окончания добычи торфа, степени срабатывания торфяной залежи и современными процессами разрушения техногенной среды (пожары, ветровая и водная эрозии, в результате которых разрушаются перемычки между карьерами и понижается поверхность).

Зарастание болотных участков отражает степень автономности к внешним условиям по мере их восстановления, это выражается в однородности структуры растительного покрова и видовом разнообразии, которое отражено на аэроснимке торфяного массива.

Наиболее автономными и однородными являются участки машиноформовочного способа добычи, что выражается в однородности состава и структуры их растительных сообществ в разных частях болота, на дамбах – мезотрофные пушицево-сфагновые сообщества.

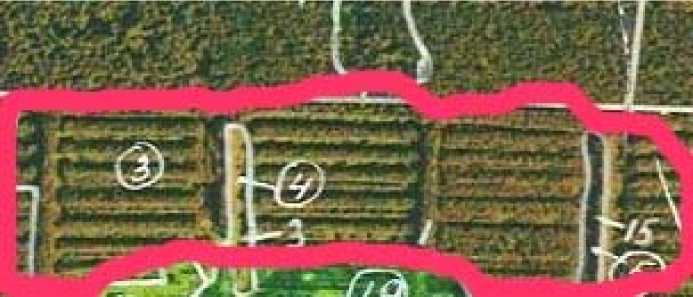

Участки, выработанные машиноформовочным способом добычи, имеют полосчатую структуру. Карьеры с осоково-сфагновыми и сфагновыми переходными сообществами на аэроснимке представлены мозаичным рисунком с чередованием светлых пятен различных размеров и формы с более темными пятнами (в случае осоково-сфагнового фитоценоза) и светлыми пятнами разного размера и формы (в случае сфагнового переходного сообщества). Местами участки карьеров, особенно в центральной части, пере-обводнены и представлены темным цветом. Перемычки (дамбы) с мезотрофными пушицево-сфагновыми растительными сообществами на снимке светлого цвета. Присутствие на дамбах древесной растительности (березы и сосны) выражено на аэроснимке мелкозернистой однородной структурой зеленого цвета (рис. 1).

Карьеры гидроторфа имеют среднюю автономность и неоднородны по структуре, но однородны по составу сообществ: на дамбах – олиготрофные пушицево-сфагновые фитоценозы, на карьерах – мезотрофные осоково-сфагновые сообщества.

Участки, выработанные гидравлическим способом (на рис. 2 выделены синим цветом), по мере зарастания приобретают неправильную геометрическую форму с размытыми границами. Обводненные карьеры черного цвета, между которыми располагаются дамбы, имеющие зеленый цвет. В случае эрозии перемычек образуются цепочки островов, акватории увеличиваются. Олиготрофные пушицево-сфагновые фитоценозы, которые сформированы на дамбах карьеров гидроторфа, на аэроснимке выглядят в виде светложелтых, иногда с незначительным зеленоватым оттенком пятен. Карьеры с мезотрофными осоково-сфагновыми сообществами выглядят в виде мозаики из светло-зеленых (сфагновые подушки) и темно-зеленых (обводненные участки).

Наименее автономными и наиболее разнородными являются фрезерные участки, которые представлены мезотрофными осоково-сфагновыми, мезотрофными пушицевосфагновыми, евтрофным вейниково-зеленомошным, лесными фитоценозами.

Фрезерные поля на аэроснимке имеют относительно однородную структуру. Различимы карты желто-зеленого цвета, ограниченные валовыми и картовыми каналами с вкраплениями древесной растительности, представленными на снимке зернистой структурой зеленого цвета (рис. 3).

Древесная растительность придает полям «зернистую» структуру. Так участок фрезерного поля, представленный лесным фитоценозом (рис. 4) на снимке выглядит в виде изображения с среднезернистой, очень плотной, однородной структурой бурого

(лиственные породы) и зеленого цвета (хвойные). Проекции крон серого цвета, расплывчатые, чередуются с более темными промежутками угловатой формы.

Рис. 1. Фрагмент аэроснимка торфяного болота Васильевский мох.

Участок, выработанный машиноформовочным способом (обведен зеленым цветом):

1 – зарастающие карьеры; 2 – зарастающие дамбы с древесной растительностью

Рис. 2. Фрагмент аэрофотоснимка болота Васильевский мох. Участок, выработанный гидравлическим способом:

1 – светло-зеленые пятна однородной структуры сообществ дамб; 2 – обводненные карьеры (черного цвета); 3 – мозаичный вид растительных сообществ карьеров

Рис. 3. Фрагмент аэроснимка болота Васильевский мох. Участок фрезерного поля:

1 – растительное сообщество фрезерной карты; 2 – облесенные участки фрезерного поля

Рис. 4. Фрагмент аэроснимка болота Васильевский мох. Участок фрезерного поля, представленный лесным фитоценозом

Рис. 5. Фрагмент аэроснимка болота Васильевский мох. Участок фрезерного поля с нарушенной осушительной сетью:

1 – сильнообводненная фрезерная карта; 2 – растения евтрофного типа (зеленого цвета); сфагновые мхи (желтого цвета)

В зависимости от обводненности участков, интенсивность окраски различается. При увеличении степени обводненности она меняется от темно-зеленой до черной и от светлозеленой до черной при уменьшении, как на участке нашего пункта наблюдения (рис. 5). Участок фрезерного поля из-за нарушения осушительной сети затоплен. На повышениях рельефа, не занятых водой, преобладают евтрофные растения, такие, как ивы, осоки, тростник (на аэроснимке выглядят в виде мелких зерен зеленого цвета). Моховой ярус представлен на снимке однородными вкраплениями желто-зеленого цвета.

Таким образом, нами были выявлены дешифровочные признаки болотных группировок растительности выработанных участков торфяного массива Васильевский мох, на которых находились наши пункты наблюдения. Эти признаки мы свели в таблицу.

Таблица

Прямые дешифровочные признаки болотных группировок растительности для спектрозональных азроснимков (масштаб аэроснимка 1:15 000)

|

Тип растительности |

Группировка растительности |

Дешифровочные признаки |

|

1 |

2 |

3 |

|

Низинный (евтрофный) |

Лесная комплексная |

Общий тон фотоизображения слагается из сочетания темнозеленого и зеленого цвета (хвойные породы) с бурым и желто-бурым цветом (лиственные породы). Структура фотоизображения среднезернистая, неоднородная; зерна слегка смазаны. Более светлые зеленые или бурые и желто-бурые зерна овальной формы (проекции крон) чередуются с темно-коричневыми зернами угловатой формы (затемненные промежутки между кронами) |

|

Переходный (мезотрофный) |

Осоковосфагновая переходная |

Тон и рисунок фотоизображения зависят от характера распределения по площади участка травянистых растений и мхов и степени их преобладания в группировке. Участки болота с чистым сфагновым покровом передаются желто-оранжевым или желто-зеленым цветом с бурым оттенком; осоковые участки, наоборот, передаются более ярким бурым или буро-оранжевым цветом. При относительно равномерном распределении растений по площади участка общий тон фотоизображения изменяется от желто-оранжевого до желто-бурого; насыщенность бурого тона повышается с увеличением роли травянистых растений; увеличение на отдельных участках насыщенности буро-зеленого и зеленого тона связано с увеличением обводненности поверхности. При неравномерном распределении растительности, т.е. при чередовании отдельных моховых участков различной площади с разреженным осоковым ярусом или без него с отдельными участками с плотным травяным ярусом, фотоизображение имеет характерный пестрый мозаичный рисунок, который слагается из сочетания отдельных сильно размытых по краям и различных по форме пятен желтого, желто-бурого, бурого, желто-зеленого и зеленого цвета. В обоих случаях структура фотоизображения гладкая, зернистость отсутствует |

|

Сфагновая переходная |

Общий тон фотоизображения очень светлый: желтобелесый или желто-зеленый. Наличие отдельных более темных сильно размытых пятен желто-бурого или желто-зеленого цвета создает мягкий мозаичный рисунок. Структура фотоизображения гладкая, зернистость от- |

|

сутствует |

||

|

Верховой (олиготрофный) |

Пушицевосфагновая |

Тон фотоизображения светло-желтый, иногда с незначительным зелено-бурым оттенком, ровный. Структура фотоизображения гладкая, зернистость отсутствует |

Tver State University

The article describes the peculiarities of interpretation of peat bog hags on the example of Peat bog Vasilievsky Mokh. Interpretation features of bog vegetation revealed and some peculiarities of over-grown on different plots shown.