Методика формирования модели защиты местного производителя на рынке государственных закупок

Автор: Потаев В.С., Манжуева Э.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 5 (44), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются основные направления защиты местного производителя на рынке государственных закупок.

Государственные закупки, преференция, местный товаропроизводитель

Короткий адрес: https://sciup.org/142148170

IDR: 142148170 | УДК: 332.012

Текст статьи Методика формирования модели защиты местного производителя на рынке государственных закупок

Вопрос предоставления преференции продукции местных товаропроизводителей в государственных и муниципальных закупках – сложный, и его нельзя трактовать однозначно: с одной стороны, этот процесс регулируется федеральным законодательством о размещении заказов и защите конкуренции, а с другой, – в целях обеспечения продовольственной безопасности и развития сельскохозяйственного производства государство должно оказывать всяческую протекцию местным товаропроизводителям, что является общепринятой практикой во всем мире. Вступив в ВТО, Россия пока не присоединилась к соглашению по государственным закупкам.

В ст.13 Федерального закона № 94–ФЗ [1] определены нормы, позволяющие проводить определенную политику в отношении товаров иностранных государств. На практике задачи протекционистской политики пока полностью не реализованы, и рынок государственных закупок по-прежнему остается незащищенным. Положительным образом должно сказаться на экономике и то, что новый закон о федеральной контрактной системе, который вступает в силу 01.01.2014 г., содержит блок норм в части предоставления преференции для отечественных производителей. В настоящее время заказчики имеют право ограничивать участие иностранных производителей только по мотивам государственной безопасности. В связи с вступлением нового закона о контрактной системе появится возможность вводить ограничения на закупку импортных товаров и услуг не только из соображений безопасности, но и с целью стимулирования отечественной экономики. Закупки для государственных и муниципальных нужд – это поставка продукции на конкурсной основе для всех бюджетополучателей – государственных и муниципальных учреждений, охватывающих весь социальный блок: школы, детдома, больницы, средние специальные учреждения, учреждения социальной направленности, дома престарелых и другие. И мы задались вопросом: «Как можно в рамках существующего законодательства, например в Республике Бурятия, поддержать наших местных товаропроизводителей, не нарушая антимонопольных требований?» При этом следует иметь в виду, что часть продовольственных закупок осуществляется у предприятий и организаций, зарегистрированных на территории республики, остальное ввозится из других регионов страны, поскольку эти товары не производятся в республике или выпускаются в объемах, недостаточных для обеспечения региональных потребностей.

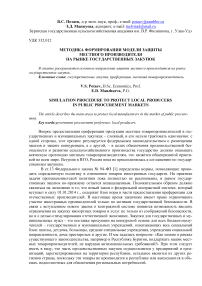

Анализ продовольственного рынка республики, проведенный Министерством экономики РБ в 2011 г., позволяет сделать выводы, что рост объемов производства готовой продукции на отдельных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности республики способствовал расширению географии поставок за пределы республики и сокращению ввоза аналогичной продукции из других регионов России. Так, за 2011 г. возросли против аналогичного периода прошлого года объемы вывоза: мясных полуфабрикатов (ООО «Пика-та», ООО «Кругозор») в 1,9 раза, впервые на внешний рынок начала поставку готовой продукции фабрика «Селенга»; колбасных изделий (ООО «Бурятмясопром», ООО «Пиката», ООО «БМПК», Фабрика «Селенга») - в 9 раз; мясных консервов (ООО «Бурятмясопром») -на 64,0%; цельномолочной продукции (ИП Кунгуров) - на 34,7%; майонеза (ИП Кунгуров) -на 50,3%; минеральной воды, в том числе питьевой (ИП Мальцев, ООО «Аква», ООО «Основа») - на 6,3%; пива (ПК «Сибирь») - в 2,8 раза. Меры, принимаемые по увеличению объемов выпуска и повышению конкурентоспособности готовой продукции, позволили сократить против соответствующего периода прошлого года объемы ввоза из-за пределов республики следующих товаров: колбасных изделий - на 21,4%, цельномолочной продукции - на 4,8%, крупы - на 15,7%, маргариновой продукции - на 6,3%, майонеза - на 4,5%. На рисунке отражена динамика ввоза продовольствия в Республику Бурятия за 2010-2011 гг.

тонн

Рис. Динамика ввоза продовольствия в Республику Бурятия за 2010-2011 гг.

А в отдельных приграничных районах республики доля местных продуктов не превышает половины всего объема закупок. Основными причинами, мешающими шире закупать продукты у местного производителя, можно назвать транспортные расходы, сильную конкуренцию по ценовым характеристикам и более широкий ассортимент продуктов нереспубликанского производства. Чаще всего главным и единственным критерием оценки и сопоставления заявок в аукционе является цена контракта, из-за чего заявки местных товаропроизводителей отклоняются.

В долгосрочной программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 2020 года» ставится задача «повысить обеспеченность населения Республики Бурятия собственными продуктами питания в 2020 году мяса, молока, овощей, добыче и переработке рыбы до 100% (за исключением зерна и яиц)» [2]. Вопрос поддержки республиканских товаропроизводителей и продвижения продукции на межрегиональные и внешние рынки остается одним из главных направлений экономической деятельности Республики Бурятия. Продвижение качественной и конкурентоспособной продукции, производимой в республике, на потребительский рынок очень важно, так как это вопрос реальной самооценки товаропроизводителей, которые должны четко представлять, каким критериям они должны соответствовать, чтобы удовлетворять потребностям сегодняшнего дня. Не стоит забывать, что в настоящее время при решении проблемы продвижения производимой продукции нельзя надеяться только на административные меры, производителям следует детально изучать рынок, усиливать маркетинг, глубже анализировать потребительские симпатии, проводить сравнительные испытания с образцами товаров-конкурентов, шире использовать рекламные акции, работать над созданием собственных брендов, которые должны быть узнаваемы и популярны. Республиканским производителям необходимо учитывать конкуренцию российских и зарубежных производителей в реализации собственной продукции в торговых сетях. Выиграет здесь тот, кто выпускает наиболее конкурентоспособную продукцию, как по качеству, так и по цене, кто грамотно проводит маркетинговую политику, кто озабочен расширением ассортимента реализуемого товара, формированием бренда собственной продукции, используя все современные способы рекламы, участия в выставках, конкурсах и т.д.

С начала реализации Федерального закона № 94-ФЗ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд всех участников процесса размещения заказа волновали вопросы приоритета отечественных товаропроизводителей. Для республики особо значимыми явились бы такие преимущества при поставках сельскохозяйственной продукции. Однако согласно первым редакциям данного закона преференции могли получить только следующие категории участников: организации инвалидов, учреждения уголовно-исполнительной системы наказаний и субъекты малого предпринимательства в части организации отдельных торгов. В дальнейшем появилась возможность привлечения российских производителей, внесены соответствующие изменения в законодательство, в рамках которых Минэкономразвития России 05.12.2008 г. издан приказ № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд». В соответствии с данным приказом при проведении конкурсов и аукционов предоставляются преференции участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставках товаров российского происхождения.

Преимущественное использование товаров отечественного производства наиболее активно применяется республиканскими заказчиками при закупке лекарственных средств, медицинского оборудования, практически нет регламентирующих нормативных актов в отношении сельскохозяйственной продукции. В республике наблюдается незначительное количество хозяйствующих субъектов со сложившейся территориальной схемой хозяйственных связей, то есть рынок поделен, соответственно количество заявок, поданных на торги, минимален (от 1,7 до 2,2), уменьшается показатель уровня конкуренции. В целом государственные заказчики при осуществлении закупок должны руководствоваться принципами расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, в особенности привлечения местных товаропроизводителей и сельхозпроизводителей, развития добросовестной конкуренции, предотвращая коррупции в сфере госзаказа, а также результативности и эффективности использования бюджетных средств . Для этого необходимо исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств и достичь главной цели - обеспечить сады, школы, больницы качественным, здоровым питанием, чтобы не развивались в раннем возрасте у детей хронические (орфанные) заболевания. Число таких больных в республике растет с каждым днем, выявлено более 70 больных, из них больше половины - дети.

Исходя из международного опыта (Украина, Кыргызстан, Сербия) и опыта других регионов, возможно принять ряд соответствующих мер: «через систему государственных закупок ввести преференциальные надбавки для местных производителей, величина ценовой надбавки должна колебаться в пределах 10-20%» [4]. Целесообразно установить предельный процент покупки товаров с других регионов. Данная норма применяется для субъектов малого предпринимательства. Ориентировочная сумма на начальном этапе - 20-30%. Следует на региональном уровне практиковать закупки продуктов питания совместными торгами через открытые конкурсы для социальной сферы (школы, сады, больницы и др.), при этом на этапе разработки технического задания или спецификации привлекать квалифицированных экспертов в области общественного питания.

Е.В. Балацкий предлагает централизованный вариант системы государственных закупок. «Центральный орган (ЦО), который, собственно, и должен быть уполномочен проводить протекционистскую политику. Сейчас в качестве этого органа выступает МЭРТ, но для конкретных отраслей и специфических рынков в качестве него может выступать и другое ведомство. В данном случае распределение средств идет не напрямую из бюджета потребителям, а из бюджета в ЦО. При этом ЦО активно работает на соответствующем товарном рынке: он мониторит все предприятия и задает приоритеты их участия в системе госзаказа. Тем самым он напрямую от имени конечных потребителей распределяет бюджетные деньги по производителям; потребители вообще не видят выделяемых им бюджетных средств. Оплатив товары производителям, ЦО берет на себя и обязанности по снабжению закупленной продукцией всех конечных потребителей в соответствии с их потребностями. Такая роль ЦО предопределяет и тот факт, что ЦО отслеживает не только предложение специализированной продукции (рынок производителей), но и спрос на нее (рынок потребителей)» [4].

Типичная схема проведения торгов совместным открытым аукционом для 50 учреждений социальной сферы республики по поставке сельскохозяйственной продукции для поддержки местных товаропроизводителей была осуществлена в 2010 г. Предметом торгов стали 9 наименований продуктов питания: мясо и мясные продукты, рыба и рыбные продукты, овощи свежие и переработанные, фрукты свежие и переработанные, растительные и животные жиры и масло, молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, яйца куриные и прочие продукты на сумму 103,6 млн. руб. на 2-4 кварталы 2010 г. Победителем стало ОАО «Республиканская агролизинговая инвестиционная компания». При исполнении контракта возник ряд сложностей у поставщика в силу отсутствия опыта, квалифицированных специалистов, механизма реализации данного проекта (территориальная удаленность объектов, сбои графика и периодичности поставок, цена отдельных видов продукции, специфика контингента (дети-сироты в возрасте до года - до 50 %), и др. и претензий со стороны учреждений, поэтому были расторгнуты практически все контракты.

В проекте «Концепции разработки мер поддержки отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины» ВТО ставится задача «предложить виды, формы и механизмы внутренней продовольственной помощи с учетом международного опыта, а также уровня развития АПК и текущего состояния сферы адресной социальной поддержки граждан России» [3]. «При переходе к рыночным отношениям развитие механизмов вертикальной интеграции в России было приостановлено, приоритет получило ускоренное развитие торговых сетей, многие из которых ориентированы на импортную продукцию. В связи с отсутствием активной политики в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд по поддержке отечественного производства продовольствия доля импорта здесь постоянно возрастала. И эта тенденция продолжает оставаться» [2].

В рамках норм Федерального закона № 94-ФЗ закуп сельскохозяйственной продукции для социальных учреждений производится без учета страны происхождения , ориентирован на более дешевое импортное сырье, закупщики не имеют задачи по поддержке местного производителя и соответствующей квалификации, а также отсутствует механизм регулирования со стороны государственных органов, нормативная база на федеральном уровне не сформирована. В основу Концепции заложена идея поэтапного расширения госгарантий в области внутренней продовольственной помощи в тех объемах, что соответствовуют рациональным нормам потребления пищевых продуктов и тем самым позволят снизить уровень бедности и обеспечить население здоровым питанием. Кроме того, производители сельскохозяйственной продукции получат долгосрочный заказ на продвижение своей продукции. При этом в сельских и поселковых поселениях особое внимание должно уделяться развитию кооперации (кооперативных рынков), товаропроизводители должны вести активную работу по продвижению собственного товара (бренда).

Проблема предоставления преференций при размещении государственного заказа требует более серьезного обоснования и не решается с помощью нормативных правил, даже закрепленных законодательными актами. Одним из методов поддержки отечественных производителей, а также средством увеличения доходной части бюджета является величина преференциальных коэффициентов. Для расчета выберем группу товаров «Продукция сельскохозяйственных производителей». В мировой практике существует целый ряд методов применения преференций. Среди них наибольшее распространение получили два: обязательный процент участия и преференциальный процент. Первый способ предполагает определение обязательного процента участия в закупках определенных преференциальных групп, в нашем случае - продукция сельскохозяйственного производства. Обязательный процент может устанавливаться как для всех государственных и муниципальных заказчиков, так и для отдельных видов закупок. Обязательный процент участия может требоваться при подаче конкурсных заявок или при исполнении контракта. Не всегда обязательный процент участия достижим, практика допускает отклонение от установленного минимального уровня. Способ применения преференциальных коэффициентов состоит в том, что устанавливается процентная дифференциальная надбавка, прибавляемая к оценочной цене заявок претендентов, на которые не распространяются преференции. Например, если устанавливается 5%-ная надбавка, и цена заявки представителя преференциальной группы составила 83 единицы, а цена заявки непреференциальных претендентов - 80 единиц, то победителем конкурса будет признан преференциальный претендент, так как его оценочная цена в 83 единицы оказывается ниже цены конкурента, которая после применения указанного коэффициента окажется равной 85 единицам. Иногда для отдельных преференциальных претендентов используются оба указанных способа. Поэтому важной задачей является определение процента возврата в республиканский или муниципальный бюджет от величины средств, израсходованных на оплату республиканского заказа, в случае, если торги выиграло сельскохозяйственное предприятие, являющееся резидентом республики. Такого рода расчет может быть проведен по статическим данным для среднего товаропроизводителя, выигравшего торги. Также вполне целесообразным представляется разработка методики расчета экономического эффекта по данным конкретного государственного заказа. Полученные таким образом результаты могут быть использованы для определения обязательного процента участия или преференциального процента, для республиканских товаропроизводителей мясопродуктов, молочной и плодоовощной продукции, а также яиц и хлеба. Необходимо отметить, что разработка методики определения границ преференции проводилась и ранее. В частности, М.А. Юсупова, исследуя систему прокьюремента Санкт-Петербурга, определила, что предельной границей предоставляемых преференций должна быть «доля местных налогов в выручке поставщика с учетом НДС, размер преференции можно увеличить за счет мультипликативного эффекта, обусловливающего увеличение местных налогов, индуцированных самими преференциями». При этом автором допускается, что возможны неточности расчетов как суммы дополнительных налоговых поступлений, так и размера преференциальной надбавки. «Имплицитно предполагается, что государственный заказчик на этапе планирования размера преференции должен знать, какова будущая стоимость государственного контракта, что невозможно, поскольку при введении льготного режима по отношению к отдельным категориям поставщиков, предполагаемая цена продукции может колебаться от среднерыночной, а ее фактическое значение на этапе планирования закупки вообще известно быть не может, что ставит их в преимущественное положение к другим хозяйствующим субъектам РФ». При этом заказчику необходимо применить методику определения максимально допустимого эффективного размера преференции местным поставщикам с использованием в качестве исходных данных, которыми располагает. В основу методики заложены расчеты, разработанные В.В. Мельниковым, доцентом кафедры экономической теории НГТУ. По мнению В.В. Мельникова, мерой поддержки может служить фактическая отмена налогообложения . Также возможны варианты, «когда сумма налогов вообще не будет получена государством, если победит иностранный поставщик, либо налоги будут получены от отечественной организации- победителя, но предприятия преференциальной группы не будут развиваться, то есть финансируется неконкурентоспособность. Критерием предоставления льготы может быть превышение суммы налоговых поступлений от поддерживаемых предприятий над расходами государства на их поддержку» [5]. Во-первых, речь идет о преференциальной надбавке к цене (Пк), представляющей собой процентную надбавку, которая на этапе сопоставления конкурсных заявок прибавляется к цене поставщика, не входящего в преференциальную группу, что делает его ценовое предложение на Пк процентов выше. Тем не менее в случае его победы закупка будет осуществлена по фактической заявленной цене. Во-вторых, речь пойдет об обязательном проценте участия, который характеризует долю рынка государственного заказа, зарезервированную для предприятий преференциальной группы. Использование в качестве метода предоставления льгот обязательного процента участия предполагает возникновение ряда ситуаций.

-

1. Если доля от общего объема поставки, размещаемая на льготном основании, приобретается заказчиком по более высокой цене, чем предложенная победителем конкурса.

-

2. Если доля от общего объема поставки, размещаемая на льготном основании, приобретается заказчиком по той же цене, что и предложенная победителем конкурса.

Помимо этого, может быть реализован один из следующих вариантов развития событий:

-

а) победителем становится отечественный поставщик с предоставлением преференции другим отечественным поставщикам. При этом объем продукции, производимой в стране, равен объему закупки;

-

б) победителем становится иностранный поставщик, и в стране производится объем продукции, равный зарезервированному для отечественных предприятий.

-

3. Рассматривается конкурс на закупку продукции для государственных нужд с приоритетом ценового критерия.

-

4. Источником финансирования преференций являются будущие налоговые поступления в бюджет от производства поставщиками преференциальной группы продукции, которую планирует закупить государство .

-

5. Иностранные поставщики осуществляют соответствующие налоговые платежи в бюджеты своих стран.

-

6. Учитываются только те налоговые поступления, размер которых может оценить государственный заказчик и которые относятся исключительно к реализации данного контракта (в частности, налог на прибыль и суммарная величина начислений к сумме оплаты труда, в упрощенном варианте ЕСН).

-

7. Преференции предоставляются только отечественным поставщикам.

-

8. Не рассматривается ситуация, когда размещение заказа на отечественном предприятии является для последнего «жизненно необходимым».

-

9. В предлагаемой модели государственный заказчик выбирает один из вариантов предоставления преференций: преференциальный процент либо обязательный процент участия, наиболее часто встречающиеся в деловой практике.

-

10. Потенциальные поставщики, участвующие в конкурсных торгах, являются платежеспособными и не находятся в состоянии банкротства [5].

Представляется важным предложить государственному заказчику методику определения максимально допустимого размера преференций отечественным поставщикам, а также сделать вывод о целесообразности предоставления льгот с точки зрения эффективности расходования бюджетных средств. Будет рассмотрен вариант предоставления преференций в виде преференциальной надбавки к цене Пк, представляющей собой процентную надбавку, которая на этапе сопоставления конкурсных заявок прибавляется к цене поставщика, не входящего в преференциальную группу, что делает его ценовое предложение на Пк процентов выше. Тем не менее в случае его победы закупка будет осуществлена по фактической заявленной цене.

В качестве предпосылок модели можно выделить следующее:

- рассматриваются торги на закупку продукции сельскохозяйственного производства для государственных нужд с приоритетом ценового критерия;

-

- источником финансирования преференций являются будущие налоговые поступления в местный бюджет от производства поставщиками преференциальной группы продукции, которую планирует закупить государство, в данном случае местные поставщики сельскохозяйственной продукции;

-

- преференции предоставляются только местным поставщикам;

-

- в предлагаемой модели государственный заказчик выбирает один из вариантов предоставления преференций: преференциальный процент либо обязательный процент уча

стия.

Исходя из предпосылок модели, оценка суммы налоговых поступлений в бюджет от размещения государственного заказа у поставщика преференциальной группы, которая может быть потрачена на финансирование преференции Пк будет равна:

П _Об * Р (1 - Пр )*( Т * Пр + ФОТ ) к = (1 + ^ )

где Т - ставки налогов, уплачиваемых отечественными поставщиками; ФОТ - доля фонда оплаты труда в себестоимости; Пр - норма прибыли, определяемая условиями государственного контракта; Р - средняя рыночная цена закупаемой продукции; Об - планируемый объем закупаемой продукции; г - реальная рыночная ставка процента.

Изменение средней рыночной цены (сезонность, уровень инфляции и другие факторы) влияет на размер преференциальной надбавки; при увеличении средней цены растут затраты на проведение торгов. В.В. Мельников считает: «В некоторой степени преференцию можно считать оправданным механизмом поддержки отечественных предприятий в случае необходимости проведения международного конкурса. Здесь она может использоваться в качестве инструмента понижения стоимости закупаемой продукции, повышения конкурентоспособности отечественных предприятий, в том числе и за счет механизма субконтрактации, а также роста национального производства» [5]. Важным моментом для оценки эффективности расходования бюджетных средств при размещении государственного заказа на предприятиях преференциальной группы является сумма дополнительно полученных налогов от осуществления закупки у поддерживаемых предприятий, которая должна быть больше или равна бюджетным потерям от приобретения государством продукции по завышенной цене с учетом роста затрат на оценку и сопоставление конкурсных заявок [5]. Учитывая средний уровень налогообложения, заказчику стоит придерживаться величины преференциальной надбавки в размере к цене 10-15%.

Вывод

Рассматривая положение российской и региональной системы государственных закупок, можно заметить, что в настоящее время большинство местных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции практически не участвуют в торгах, государственные контракты получают перекупщики. Данный факт является весьма тревожным и требует должно -го осмысления. Реакцией на такой ход событий должна стать либо активизация борьбы местного производителя за свое место на отечественном рынке, либо активизация государства по защите своего производителя от давления со стороны иногородних конкурентов. На наш взгляд, более желательным является ответ первого типа, однако если будет выбрана другая альтернатива, то можно применить как один из методов поддержки отечественных товаропроизводителей, так и увеличение доходной части местного бюджета - это предоставление преференций при размещении государственного заказа на местную продукцию сельскохозяйственного производства.