Методика и результаты исследований полимерных реплик дифракционных оптических элементов

Автор: Бобров С.Т., Ляховецкая Т.А., Петрашова О.Н., Сафронов В.М., Туркевич Ю.Г.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Методы и элементы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 9, 1991 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены методика и результаты исследований реплик дифракционных оптических элементов (ДОЭ) на фотоотверждаемых полимерах. Показано, что полученные параметры реплик соответствуют основным требованиям при изготовлении ДОЭ.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058243

IDR: 14058243

Текст научной статьи Методика и результаты исследований полимерных реплик дифракционных оптических элементов

Несколько лет назад было предложено формировать рельефную структуру (раз-метку) оптических дисков в слое фотоотверждаемого полимера [)]. В этом случае изготавливается металлическая матрица с эталонным рельефом, жидкий фотополимер помещается между матрицей и приемной пластиной (подложкой), а его отверждение происходит под действием ультрафиолетового облучения. При отрыве матрицы слой полимера со сформированным рельефом остается на подложке за счет разницы адгезий к металлу и к материалу подложки (стекло или прозрачный пластик) [2]. Главным преимуществом описанной технологии для дисков является то, что она позволяет сочетать высокие оптические качества подложки со сравнительной простотой создания рельефонесуще го полимерного слоя, к которому в силу его малой толщины жесткие требования по двулучепреломлению, светопропусканию и т.п. не предъявляются.

Достаточно очевидно, что аналогичная технология может быть использована при изготовлении рельефно-фазовых дифракционных оптических элементов (ДОЗ). Собственно, она уже давно применяется для получения реплик спектральных дифракционных решеток [з] . но эти решетки являются отражательными и копируются на термо-полимеризующиеся непрозрачные смолы, тогда как фотополимеры позволяют изготавливать пропускающие оптические элементы. При использовании реплик ДОЗ значительно удешевляется их производство. Особенно большого эффекта можно ожидать для элементов с многоуровневым профилем, изготовление которых методами фотолитографии и травления подложки представляет собой сложный и трудоемкий процесс [4]. Определенные преимущества технология копирования рельефа на слое фотополимера обещает и в том случае, когда структура элемента должна быть сцентрирована относительно подложки: проще при копировании требуемым образом расположить матрицу относительно заранее подготовленной подложки, чем обрабатывать и центрировать эту подложку с уже нанесенным рельефом.

Для создания пропускающих ДОЗ фотополимер должен удовлетворять определенным требованиям. Это, прежде всего, разрешение (т.е. минимальный воспроизводимый размер штриха дифракционной структуры), точность Сили, по крайней мере, стабильность) воспроизведения глубины рельефа, стабильность показателя преломления, а также достаточное светопропускание, стойкость к термическим и механическим воздействиям и т.д. Настоящая работа посвящена предварительному выяснению указанных вопросов. Для изготовления полимерных копий ДОЗ использовались два отечественных фотополимера: компаунд МФ и "Дискофот-111, а в ка честве матриц -рельефные структуры на стеклянных пластинах, запыленные хромом. Подложками служили обычные фотошаблонные стекла и пластины оргстекла.

Центральным вопросом при изготовлении реплик ДОЗ является, конечно, воспроизводимость ширины и глубины штрихов дифракционной структуры. Исследовать эти параметры проще всего при копировании дифракционных решеток типа меандров с прямоугольным профилем штриха. Соотношения, позволяющие найти указанные параметры, зная отношения интенсивностей нулевого, первого и второго порядков в спектре решетки, известны [5,6]. Приведем только одну приближенную формулу для фазовой модуляции Ф на решетке с шириной штриха, близкой к 1/2 периода:

tg1 I- -^d - n„ - n^n,,)'1, <»

где П1О ~ отношение интенсивностей первого и второго порядков, а Г)21 - интенсивностей второго и первого порядков спектра. Если решетка является меандром, т.е. ширина штриха точно равна 1/2 периода, то величина п2 = 0. Выражение (1) позволяет найти фазовую модуляцию Ф, не вычисляя предварительно отношение ширины штриха к периоду решетки.

Известно, что при работе на пропускание фазовая модуляция пропорциональна Ad(n-1), где Ad - глубина профиля; п - показатель преломления, тогда как при работе на отражение Ф пропорциональна 2Ad. Таким образом, измерение дифракционной эффективности решетки как на пропускание, так и на отражение позволяет вычислить глубину профиля и показатель преломления. Указанные величины, а также ширина штриха реплики сравнивались с соответствующими характеристиками матрицы, полученными таким же способом. Результаты представлены в таблице.

Параметры полимерных реплик ДОЗ

|

Параметр |

Марка полимера |

|

|

Компаунд МФ |

| Дискофот-1 |

|

|

Изменение ширины штриха |

< 0,5 мкм |

< 0,5 мкм |

|

Уменьшение глубины рельефа |

5% |

Не отмечено |

|

Показатель преломления 0,6328 мкм |

1,53...1,54 |

1 ,50. . . 1 ,52 |

8 дополнение к данным таблицы можно отметить следующее. Полученная воспроизводимость ширины штриха 0,5 мкм определяется, по-видимому, не свойствами фотополимеров, а условиями измерений. Ширина штриха на матрице близка к 8 мкм (период 16 мкм), и при ее измерении от 7,5 до 8,5 мкм отношение п31 остается меньше 0,01, что затрудняет измерений. Кроме того, ширина штриха непостоянна по поверхности матрицы, и для надежной фиксации ее изменения на реплике требуется проводить измерения для полностью совпадающих участков матрицы и реплики, что также вызывает определенные трудности. Успешное копирование на фотополимерах рельефной структуры оптических дисков с размерами дорожек 0,8...1,0 мкм позволяет предполагать, что разрешение полимеров лучше 0,5 мкм.

Измерения соотношения т] 10 также были несколько ограничены по точности, поскольку в этом случае требовалось провести по два измерения (на пропускание и отражение) на совпадающих участках матрицы и реплики. Тем не менее, было получено достаточно устойчивое уменьшение глубины рельефа на реплике по сравнению с матрицей для компаунда МФ, тогда как для фотополимера "Дискофот-1" такого уменьшения замечено не было.

Некоторый разброс полученных значений показателей преломления может быть как следствием неточности измерений, так и нестабильности свойств полимеров. Следует, однако, иметь в виду, что изменение показателя на 0,01...0,02 довольно слабо влияет на дифракционную эффективность реплики.

Светопропускание фотополимеров исследовалось следующим образом. На подложке формировался слой полимера без рельефа, после чего спектр пропускания этого образца сравнивался со спектром аналогичной подложки без полимерного слоя. В видимом диапазоне сколько-нибудь существенной разницы между спектрами зафиксировано не было. Устойчивость к механическим и термическим воздействиям фактически не исследовалась, однако было замечено, что длительный Сдо трех часов) прогрев реплики при температуре 70-130°С приводит к некоторому снижению дифракцион ной эффективности (до 10%), которая в дальнейшем становится устойчивой к нагре ванию.

Из более сложных, чем решетки типа меандра, дифракционных элементов были предприняты попытки копирования сложных многопорядковых решеток с несимметричным периодом [7]. В этом случае особое значение имеет ширина скоса границы штри ха, т.е. степень отклонения профиля от прямоугольности. Известно, что анализ спектра многопорядковой несимметричной решетки позволяет определить ширину скоса. В [7] дается приближенная формула для интенсивностей боковых порядков с учетом трапецеидальности штрихов. Здесь же приведем точную формулу, которая не столь наглядна, но проще для компьютерной реализации:

Ф п21

N

Е exp(j п = 1

sin[nld. - (-1)ПФ/2]

2п1о ) ---------------------- n [nldk - С-1)ПФ/2]

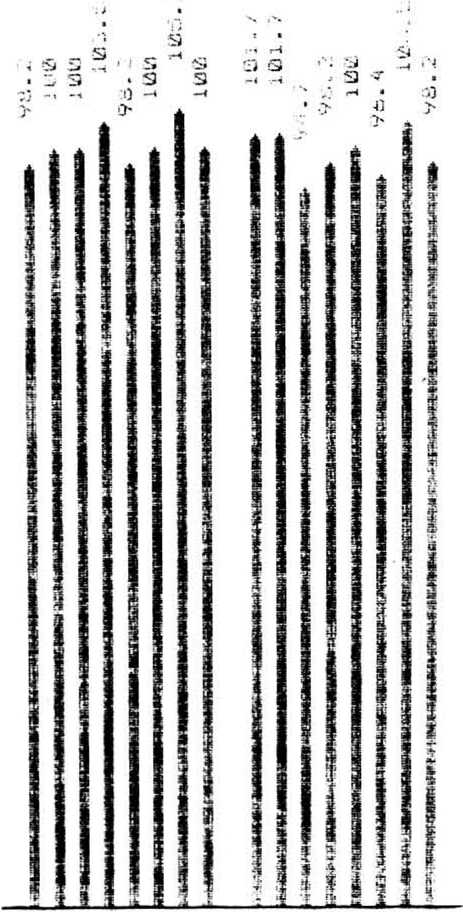

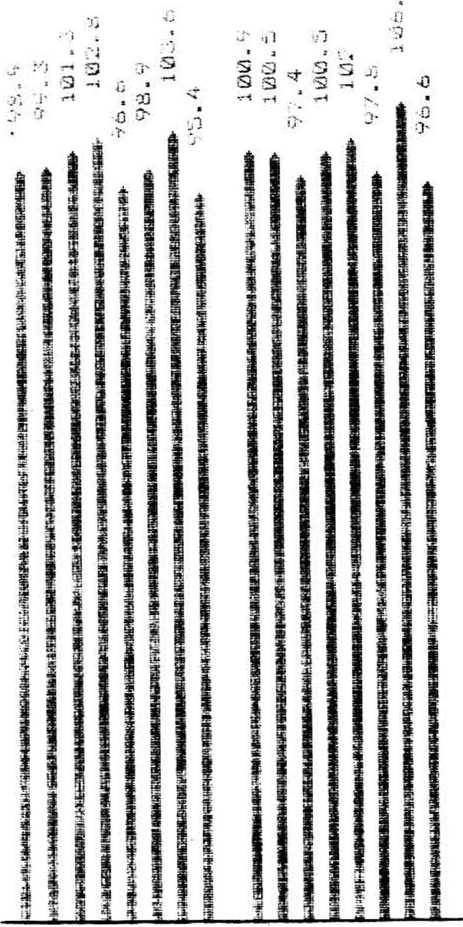

На рисунке представлены спектры матрицы и одной из полученных с нее реплик, которые позволяют утверждать, что в слое фотополимера возможно получение профиля со скосом, не превышающим, по крайней мере, 0,3 мкм. Как правило, этого до статочно даже при изготовлении многопорядковых решеток, не говоря уже о других ДОЗ. Отметим, что уход размеров штрихов на реплике по отношению к матрице составил сотые доли микрона, что подтверждает высокую разрешающую способность фо топол имеров .

a

Рис. 1. Спектры 17*ти порядковых решеток с несимметричным периодом (без 0-го порядка): а - матрица, ширина скоса -0,2 мкм, б - реплика, ширина скоса -0,5 мкм

б

Как уже отмечалось, наиболее заманчиво применение технологии копирования для ДОЗ с многоуровневым профилем, но в этом случае возникает определенная проблема, связанная с тем, что при копировании происходит инверсия профиля. Это в свою очередь приводит к инверсии интенсивностей в порядках спектра: интенсивность первого порядка реплики равна интенсивности (-1)-го порядка матрицыи т.д. Для бинарных ДОЗ и даже для многоуровневых решеток это несущественно, но для дифракционных линз недопустимо, поэтому необходимо или делать матрицу с инверсным рельефом (тогда затруднен ее контроль), или вводить в процесс изготовления промежуточное копирование матрицы. Второй путь предпочтительнее, и именно он применен в технологии оптических дисков [8], причем промежуточная реплика, как правило, изготавливается гальванически.

Поскольку формирование рельефа в слое жидкого фотополимера не требует существенных усилий, то возникает возможность использовать в качестве вторичной матрицы полимерную реплику, запыленную слоем металла. При этом в процесс не вводится никаких новых операций по сравнению с одноступенчатым копированием. Нами была опробована описанная двухступенчатая технология с использованием в качестве матрицы дифракционной микролинзы с 8-уровневым профилем. Полученные после вторичного копирования структуры сравнивались с исходными по глубине и ширине ступеней профиля (с использованием микроинтерферометра МИИ-4), причем существенных отличий обнаружено не было. Те же результаты дало и измерение дифракционных эффективностей линз.

Таким образом, можно утверждать, что изготовление рельефно-фазовых ДОЗ для видимого диапазона путем формирования структуры в слоях фотополимеризующихся оптически прозрачных материалов имеет несомненные перспективы и позволит в случае необходимости наладить массовое производство дешевых элементов.